полная версия

полная версияБарражирующие боеприпасы: оружие нового века

Владимир Щербаков

Барражирующие боеприпасы: оружие нового века

Стремительное развитие беспилотной авиационной техники военного назначения и высокоточных авиационных средств поражения стало одним из наиболее важных направлений новой революции в военном деле, которая происходит сегодня в буквальном смысле на наших глазах. Старт этой революции был дан ведущими странами мира на рубеже веков и тысячелетий и был обусловлен серьезными подвижками в ряде ключевых областей науки и техники, а также радикальным изменением взглядов военного командования и широкого круга военных специалистов ведущих в военном отношении государств планеты на характер войн нового поколения и на то, каким образом эти войны следует вести с целью достижения быстрой победы над противником или противниками.

При этом на стыке двух указанных магистральных направлений – беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения и высокоточных авиационных средств поражения (АСП) – сформировалась обособленная и даже уникальная «продуктовая ниша», связанная с созданием первоначально узко специализированных, а затем уже и многоцелевых по своему характеру применения образцов авиационного вооружения – барражирующих боеприпасов (ББ), представляющих собой своеобразный симбиоз классического воздушного дрона-разведчика и таких многократно опробованных в бою видов высокоточных АСП, как управляемые или корректируемые авиабомбы (УАБ/КАБ) и крылатые ракеты различного типа базирования (КР).

Широко известные также как беспилотники- или дроны-«камикадзе», а в англоязычной специализированной литературе получившие обозначение «loitering munitions» или «loitering weapons» (русскоязычное название «барражирующий боеприпас» фактически и есть перевод этого англоязычного обозначения), эти крылатые «киллеры» впервые появились в армиях и спецслужбах стран мира в последней четверти ХХ века. Благодаря высокой эффективности они быстро приобрели популярность в среде военных профессионалов, а в последние годы в этой сфере наблюдается настоящий бум.

В результате в передовых государствах планеты к сегодняшнему дню создана целая линейка высокоточных авиационных средств поражения данного класса, а спектр их боевого применения достаточно быстро расширился от первоначально назначенной дронам-«киллерам» задачи поражения радиолокационных средств противника до борьбы с огневыми средствами системы противовоздушной обороны (зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы, зенитная артиллерия), а также образцами бронетанковой техники и даже надводными кораблями небольшого водоизмещения.

При этом боевые возможности, которые дроны-«камикадзе» продемонстрировали в ряде тактических сценариев, были настолько уникальными, а спрос, возникший в конце ХХ – начале XXI века со стороны военных и спецслужб на данные образцы вооружения, оказался столь высок, что в достаточно сжатые сроки барражирующие боеприпасы поступили на вооружение целого ряда государств мира, а к их разработке и серийному выпуску постоянно подключаются все новые компании и страны.

В частности, в аналитической работе, подготовленной в 2017 году Дэном Геттингером и Артуром Холландом Мичелом – специалистами центра Center for the Study of the Drones (название последнего можно перевести с английского как Центр изучения беспилотной техники), указывается, что если в 1990 году и в 1998 году потенциальным покупателям было предложено всего по одному образцу готовых к серийному производству барражирующих боеприпасов, а в период 2003-2010 годов образцов дронов-«камикадзе» разной размерности на рынок было выведено уже девять типов, то начиная с 2011 года такие высокоточные авиационные средства поражения стали поступать на мировой оружейный рынок по два-четыре образца в год, а в 2016 году разработчики из ряда стран мира представили и вовсе сразу семь типов беспилотников-«киллеров» разных типов и размерности.

Причем в основном на дату подготовки указанного отчета такие образцы высокоточного вооружения разрабатывались и закупались в Соединенных Штатах и целом ряде государств Европы, Азии и Ближнего Востока. Впрочем, законодателями мод в этой области на протяжении достаточно длительного времени считались все же компании-разработчики из Израиля: достаточно сказать, что именно хорошо известный всем специалистам израильский дрон-«убийца» типа «Гарпия», появившийся еще в далеком 1990 году, на протяжении весьма длительного периода времени фактически считался эталоном барражирующего боеприпаса.

В последующие годы динамика по числу типов принимаемых на вооружение военными и спецслужбами беспилотников-«камикадзе» могла, конечно, по вполне объективным причинам и снизиться (трудно каждый год разрабатывать образец вооружения, существенно превосходящий его существующие аналоги хотя по одному-двум параметрам), но зато, если судить по информации о заключаемых разными государствами контрактах, существенно возросло количество поступающих в войска барражирующих боеприпасах. В первую очередь тех моделей, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе различных вооруженных конфликтов и войн разного масштаба, буквально захлестнувших, словно цунами, нашу планету в последние десятилетия.

ББ «Гарпия». Ле Бурже, июнь 2007 г. (Фото Владимира Щербакова)

Первые попытки

История создания барражирующего боеприпаса – особого типа высокоточного авиационного средства поражения, способного длительное время в так называемом режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели или в назначенном районе (районе операции, боя и пр.) и оперативно атаковать цель после получения соответствующей команды от оператора или при условии выполнения целью какого-либо типового действия, предусмотренного заложенным в бортовую электронно-вычислительную машину (ЭВМ) боеприпаса алгоритма, возникла еще на завершающем этапе холодной войны, которую вели между собой на протяжении второй половины ХХ века два мощных военно-политических блока. Причины этого заключались в следующем.

Дело в том, что военные специалисты ведущих в военном отношении государств уже давно нуждались в таком образце высокоточного оружия, который позволял бы устранить главные недостатки беспилотных летательных аппаратов и таких авиационных средств поражения как крылатая ракета или управляемая/корректируемая авиабомба.

В случае с беспилотниками таким недостатком в то время являлось отсутствие на борту мощных средств поражения, а в случае с управляемой и корректируемой авиабомбами – отсутствие возможности оперативно реагировать на появление цели. Последнее относилось и к крылатым ракетам: обладая большой, зачастую близкой к стратегической, дальностью полета, ей для подлета к цели требовалось определенное время, за которое цель может просто выйти из района или же успеть реализовать свой боевой потенциал (например, нанести огневой удар), тогда как осуществлять длительное барражирование в районе цели крылатая ракета – в зависимости от конкретной ее модификации – могла либо ограниченное время, либо и вовсе была не способна.

В наши дни указанные образцы вооружения упомянутых недостатков уже в целом ряде случаев лишены – беспилотники быстро стали ударными, научившись поражать наземные, надводные и даже воздушные цели с помощью размещенного на их борту различного оружия – вплоть до лазерного (такие проекты уже есть за рубежом), а многие современные крылатые ракеты получили способность достаточно длительное время барражировать в районе цели или в назначенном районе в ожидании уточненных данных целеуказания, но в 1970-1980-е годы они этими серьезными недостатками обладали.

Пилотируемая авиация здесь и вовсе рассматривалась в качестве аутсайдера. Действительно, держать даже в каком-то отдельном районе один или несколько боевых самолетов, способных оперативно отреагировать на возникновение угрозы, является делом чрезвычайно затратным и порой просто невозможным. Хотя здесь все, как мы понимаем, зависит от возможностей конкретных вооруженных сил: при наличии необходимого объема средств и количества самолетов и летчиков решение такой задачи вполне возможно и технически, и организационно вполне осуществимо.

Спрос со стороны военных стал стимулом для разработчиков. Причем первые попытки создания барражирующих боеприпасов были предприняты специалистами ряда компаний еще в конце 1970-х годов. Тогда речь шла о разработке и принятии на вооружение так называемых «беспокоящих беспилотников», то есть беспилотных летательных аппаратов, оснащаемых боевыми частями и способных длительное время находиться в воздухе в назначенном районе, а по команде оператора – атаковать выбранную цель противника.

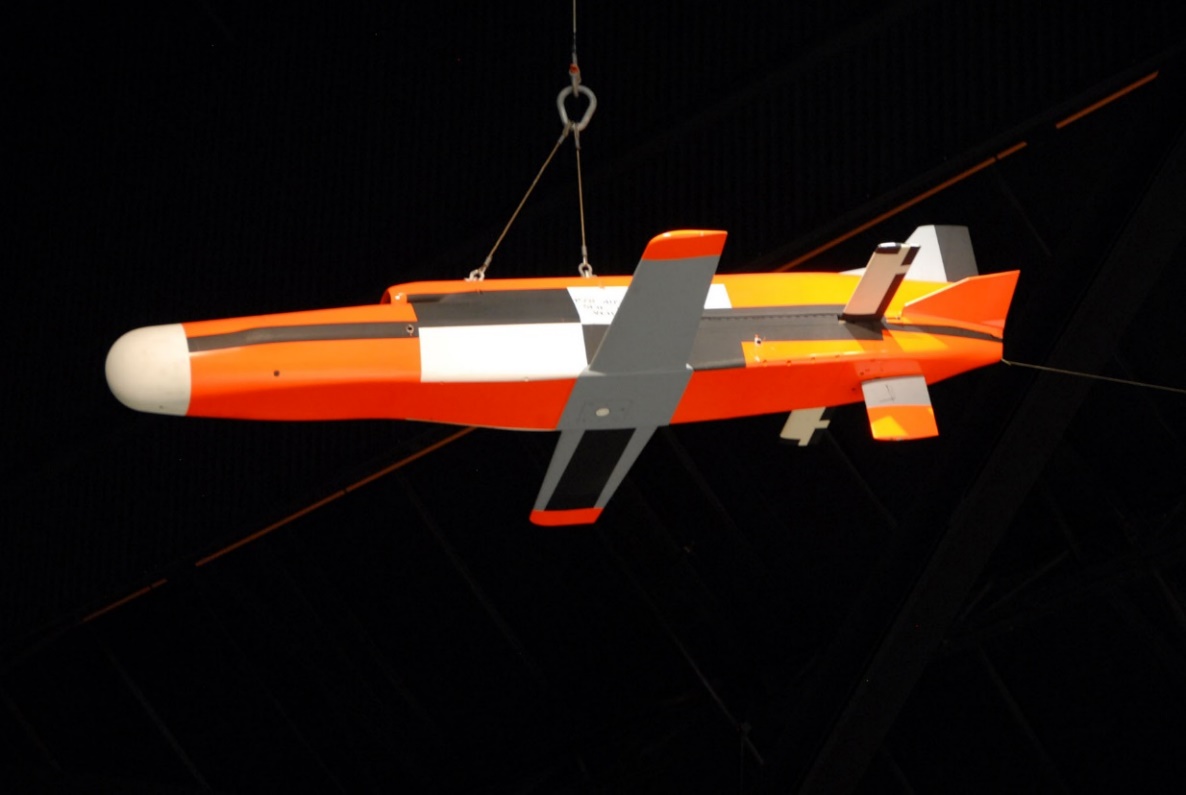

Крылатая ракета «Далила». Бангалор, Индия, февраль 2011 г. (Фото Владимира Щербакова)

Одними из первых в этом плане можно считать следующие проекты.

В первую очередь, речь идет о проекте барражирующего боеприпаса, который был разработан специалистами израильском компании «Израэл Милитари Индастриз» (Israel Military Industries или сокращенно IMI). Последняя 25 ноября 2018 года была окончательно интегрирована в состав израильской компании «Элбит Системс» (Elbit Systems) и была переименована в «Элбит Системс Лэнд» (Elbit Systems Land).

Разработка данного образца высокоточного вооружения осуществлялась в рамках первого этапа создания хорошо известной специалистам крылатой ракеты воздушного базирования «Далила» (Delilah). Однако в итоге беспилотник-«киллер» как отдельный образец высокоточного средства поражения тогда создан все же не был, но зато принятая на вооружение версия этой ракеты, по заявлениям компании-разработчика, отличается от классических крылатых ракет своей способностью в течение длительного времени находиться в назначенной зоне в режиме ожидания появления необходимой для атаки цели. Данная возможность, в частности, подтверждается информацией, приводимой в рекламно-информационных материалах компании-разработчика.

Противорадиолокационный ББ AGM-136А «Тэсит Рэйнбоу». Национальный музей ВВС США в Дейтоне, шт. Огайо (Фото ВВС США с сайта www.nationalmuseum.af.mil)

Вторым же родоначальником отряда дронов-«киллеров», на взгляд автора данного труда, является проект по созданию образца вооружения, известного под обозначением AGM-136А «Тэсит Рэйнбоу» (AGM-136А Tacit Rainbow, в буквальном переводе с английского – «Молчаливая радуга»). Данный вариант барражирующего боеприпаса разрабатывался специалистами американской компании «Нортроп» (Northrop) для оснащения авиационных и наземных систем ударного оружия и предназначался для поражения радиолокационных станций системы противовоздушной обороны противника.

И хотя в различных источниках и справочниках AGM-136A принято классифицировать как «барражирующая противорадиолокационная ракета», на взгляд автора, именно этот проект можно с полным на то основанием считать первой документально зафиксированной попыткой создания такого образца высокоточного оружия, как барражирующий боеприпас. Впрочем, попыткой – неудачной.

Среди наиболее известных разработок можно также назвать проект компании MBB, недолгое время изучавшей возможность создания противотанкового варианта своего беспилотного летательного аппарата «Тукан» (Toucan, так и переводится – «тукан», название птицы), совместный американо-германский проект ударного беспилотника «Локаст» (Locust, в переводе с английского – «Саранча»), а также проект противорадиолокационного барражирующего боеприпаса YCGM-121B «Сик Спиннер» (Seek Spinner, можно перевести с английского как «Спиннер-ищейка» или «Волчок-ищейка», хотя слово «spinner» имеет также значения «прядильщик» или «паук»).

Последний разрабатывался специалистами американского многопрофильного концерна «Боинг» (Boeing) под требования командования Военно-воздушных сил США в качестве модификации базового противорадиолокационного дрона YCQM-121A «Пэйв Тайгер» (Pave Tiger, можно перевести с английского как «Тигр, прокладывающий дорогу»), который оснащался малогабаритной системой радиоэлектронной борьбы.

Американский беспилотник-«камикадзе», облетанный в 1988 году, имел максимальную стартовую массу около 200 кг и отличался уникальной для того времени системой хранения и пуска: данные аппараты, готовые к практически немедленному боевому применению, размещались по 15 штук в специальной блочной пусковой установке. С тех пор такая система запуска барражирующих боеприпасов получила широкое распространение и стала одной из наиболее активно используемых разработчиками по всему миру (причем используются как многозарядные пусковые установки, так и одиночные пусковые трубы).

Впрочем, в большинстве своем ввиду недостаточной степени развития авиационных и оружейных технологий того времени, а также нерешенных важнейших проблем в области создания высокоэффективных систем управления эти попытки тогда заканчивались безрезультатно или же не давали той надежности и эффективности боевого применения, на которые рассчитывали военные-заказчики. Естественно, что такое «неэффективное» оружие в стадию серийного производства не переходило.

При этом, как и следовало ожидать, военные эксперты и инженеры-разработчики достаточно быстро пришли к выводу, что наиболее эффективным и гарантирующим наилучший итоговый результат будет не создание барражирующего боеприпаса в качестве «опции» к каким-либо беспилотникам-разведчикам или, тем более, крылатым ракетам воздушного базирования, а разработка такого образца вооружения изначально в качестве самостоятельного образца высокоточного оружия. Только в таком случае, по оценке военных экспертов, можно было достигнуть две цели: обеспечить барражирующему боеприпасу необходимый боевой потенциал и устранить недостатки, присущие беспилотным летательным аппаратам соответствующей размерности.

В итоге первым более или менее успешным образцом барражирующего боеприпаса можно назвать «Гарпию» (Harpy), созданную в 1980-е годы израильской компанией «Израэл Аэроспейс Индастриз» (Israel Aerospace Industries или сокращенно IAI) по заказу своих военных для решения задачи подавления средств и объектов противовоздушной обороны противника. В первую очередь – для поражения входящих в эту систему радиолокационных станций, без которых применение средств поражения, в особенности зенитных ракетных комплексов, становится менее эффективным или вовсе невозможным.

Причем, что интересно, примерно в то же время компания «Боинг» пыталась вывести на международный оружейный рынок свой барражирующий боеприпас «БРЭЙВ 200» (BRAVE 200 – сокращение от полного названия боеприпаса «Boeing Robotic Air Vehicle», что можно перевести с английского как «Роботизированный летательный аппарат разработки компании “Боинг”»). Данный аппарат представлял собой фактически несколько доработанный вариант не пошедшего в серию барражирующего боеприпаса типа YCGM-121B «Сик Спиннер», но и эта попытка успеха не имела.

Противорадиолокационный ББ YCGM-121B «Сик Спиннер». Национальный музей ВВС США в Дейтоне, шт. Огайо (Фото ВВС США с сайта www.nationalmuseum.af.mil)

Смертоносная «Гарпия»

Первая «Гарпия», облетанная разработчиком в 1989 году (по другим данным, первый полет состоялся в 1990 году), представляла собой оснащенный боевой частью беспилотный летательный аппарат взлетной массой 135 кг, который запускался с наземной пусковой установки и следовал в назначенный район, где он в автономном режиме обнаруживал излучающие радиолокационные станции системы ПВО противника и затем поражал их с помощью размещенной на его борту боевой части: беспилотник-«камикадзе» просто пикировал на радиолокационную станцию.

Максимальная дальность полета «Гарпии» составляла порядка 500 км, причем аппарат мог находиться в воздухе до семи часов. Боевая часть – осколочно-фугасная, массой 32 кг, подрывалась непосредственно над целью при помощи неконтактного взрывателя. Максимальная длина аппарата составляла 2,7 метра, а размах крыла достигал 2,1 метра. В качестве двигателя на нем использовался роторно-поршневой двигатель UE LAR731 мощностью 37 л.с., который позволял «Гарпии» развивать максимальную скорость полета порядка 185 км/ч.

С тех пор данный ударный комплекс в разных модификациях поступил на вооружение армий целого ряда государств мира, в том числе Израиля, Индии, Китая, Тайваня, Турции, Чили, Южной Кореи и Азербайджана. Причем заключенный в 1994 году израильской компанией-разработчиком контракт стоимостью 54 млн долларов на поставку «Гарпий» в Китай вызвал полноценный дипломатический скандал. Правда, не тогда, в момент закупки, а … 10 лет спустя, когда китайские военные отправили свои дроны-«камикадзе» для модернизации в Израиль. В конечном итоге под мощным давлением Вашингтона, израильтяне все же были вынуждены в 2005 году вернуть «Гарпии» владельцам в первоначальном, не модернизированном варианте.

Израильские специалисты, принимавшие участие в разработке и испытаниях «Гарпии», не рассказывали об истории создания этого уникального образца высокоточного оружия – работы по этой теме шли в рамках так называемой черной программы или проекта («black program» или «black project»). Подобного рода программы, имеющие закрытый статус и не афишируемые для широкого круга специалистов, журналистов и общественности, есть во многих странах мира, в том числе и в Израиле.

Впрочем, в зарубежных специализированных изданиях утверждается, что в ходе реализации проекта «Гарпия» израильские конструкторы активно использовали наработки и опыт, полученные в рамках ряда совместных программ, осуществлявшихся инженерами компании «Израэл Аэроспейс Индастриз» вместе с коллегами из других стран. В частности, об этом указано в 36-м издании справочника Jane’s Unmanned Aerial Vehicles and Targets, вышедшем из печати в мае 2011 года (Jane’s Unmanned Aerial Vehicles and Targets. Issue 36. May 2011, p. 125).

В первую очередь, речь в данном случае идет о совместной израильско-германской программе по созданию беспилотного летательного аппарата-разведчика типа «ДиЭйАр» (DAR), которая осуществлялась в 1980-е годы совместно силами специалистов израильской оборонно-промышленной компании «Израэл Аэроспейс Индастриз» и германской самолетостроительной компании «Дорнье» (Dornier). Программа по созданию беспилотника типа DAR выполнялась этими компаниями в интересах Вооруженных сил Германии, но в конечном итоге была закрыта в 1992 году. При этом, что интересно, разработка этого израильско-немецкого беспилотника была начата после того, как Германия в 1981 году вышла из осуществлявшейся совместно с Соединенными Штатами программы по созданию беспилотного летательного аппарата типа «Локаст». В итоге же немецкие военные не получили ни того, ни другого дрона-разведчика.

Второй же программой, которая, как указывается в 36-м издании справочника Jane’s Unmanned Aerial Vehicles and Targets от мая 2011 года, оказала непосредственное влияние на ход работ по созданию собственно самого барражирующего боеприпаса типа «Гарпия», стала совместная разработка, осуществлявшаяся во второй половине 1980-х годов специалистами компании «Израэл Аэроспейс Индастриз» и крупной американской многопрофильной оборонно-промышленной компании «Дженерал Дайнэмикс» (General Dynamics) в интересах американских военных.

После консультаций с представителями командования Военно-воздушных сил Соединенных Штатов указанные две компании подписали особый меморандум о взаимопонимании, в соответствии с положениями которого они должны были в следующем, 1989-м, году совместно принять участие в демонстрационном показе. Последний планировалось организовать в рамках специальной программы Министерства обороны США по оценке и испытаниям зарубежных образцов вооружения и военной техники (Foreign Weapons Evaluation (FEW) programme).

Предполагалось, что в будущем перспективный беспилотник-«киллер», созданный специалистами «Израэл Аэроспейс Индастриз» и «Дженерал Дайнэмикс», сможет занять ту нишу, для которой создавался так и не вышедший из стадии проектной разработки коллега-«неудачник» – упоминавшийся выше противорадиолокационный барражирующий боеприпас типа AGM-136А «Тэсит Рэйнбоу» разработки компании «Нортроп». Впрочем, по ряду причин и этот проект в практическую плоскость не перешел: «Данная демонстрация, по-видимому, не состоялась», – отмечается в этой связи в 36-м издании справочника Jane’s Unmanned Aerial Vehicles and Targets от мая 2011 года.

В результате израильские специалисты собственными силами, без помощи зарубежных коллег, и уже в интересах своих собственных Вооруженных сил – ЦАХАЛа – разработали тот самый барражирующий боеприпас «Гарпия», который и стал на долгие годы эталоном высокоточного авиационного средства поражения данного класса.

Боевое применение «Гарпии» выглядит следующим образом.

Барражирующий боеприпас запускается с наземной пусковой установки при помощи малогабаритного твердотопливного ускорителя, после чего он в полностью автономном режиме по заранее разработанному маршруту следует в назначенный район и также в автономном режиме осуществляет обнаружение работающих (излучающих) радиолокационных станций системы противовоздушной обороны противника, включая станции обнаружения зенитных ракетных комплексов (в т.ч. мобильных), и затем – также в автономном (т.е. автоматическом) режиме – поражает назначенную цель.

Следует особо отметить, что в случае, если на момент подлета «Гарпии» к излучающей радиолокационной станции – но обязательно до перехода дрона-«киллера» в пикирование – атакуемая станция прекращает свою работу и наведение дрона-«убийцы» срывается, барражирующий боеприпас автоматически сходит с боевого курса и переходит в режим патрулирования-ожидания в поисках следующей цели для атаки: возвращение «на базу» для «Гарпии» разработчиком и заказчиком не предусматривалось изначально.

Собственно же поражение цели происходит следующим образом: беспилотник-убийца просто пикирует на назначенную для атаки радиолокационную станцию противника, поражая ее взрывом имеющейся на его борту достаточно мощной осколочно-фугасной боевой части. При этом максимальный убойный эффект при поражении атакуемой цели достигается за счет подрыва боевой части «Гарпии» на небольшой высоте над целью, для чего компанией-разработчиком был применен неконтактный взрыватель.

В базовом варианте в состав одной батареи комплекса с барражирующими боеприпасами типа «Гарпия» входят три мобильные, смонтированные на шасси автомобиля повышенной проходимости, боевые машины-пусковые установки, каждая из которых включает в свой состав 18 барражирующих боеприпасов, размещенных в своих транспортно-пусковых контейнерах и запускаемых из них при помощи стартового ускорителя.

В некоторых зарубежных специализированных изданиях сообщалось о работах по созданию варианта «Гарпии» корабельного базирования, однако достоверных данных о том, что такие работы увенчались успехом и подобного рода барражирующий боеприпас был принят на вооружение военно-морских сил Израиля или какой-либо другой страны, на момент подготовки данного материала автору найти не удалось.

Хранение, транспортировка и запуск ББ «Хароп» обеспечивается при помощи транспортно-пусковых контейнеров (Фото Владимира Щербакова)

В последующем израильскими специалистами был создан серьезно доработанный вариант «Гарпии», который получил обозначение «Хароп» (Harop) и в первую очередь отличается от своего предшественника многоцелевым характером своего применения – он может атаковать широкий спектр целей, а не только радиолокационные станции, как это имело место в случае с «Гарпией».

Впрочем, более существенным отличием нового барражирующего боеприпаса от его предшественника, сделавшим его для израильских военных более выгодным приобретением, стало то, что это было уже не средство поражения класса «выстрелил – забыл», способное после пуска действовать только в автономном режиме, а полноценное высокоточное управляемое оружие, управление которым при необходимости мог осуществлять оператор боевого расчета с наземной станции управления комплекса.

Плюс к тому новый барражирующий боеприпас получил способность в случае отсутствия цели для атаки, сняв боевую часть с боевого взвода, осуществлять посадку и после непродолжительного технического обслуживания и пополнения запасов топлива был вновь готов к боевому применению. Эта особенность нового дрона-«киллера» оказалась как нельзя кстати для военных заказчиков в условиях войн нового поколения.