Полная версия

Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки», или The rest is silence

Светлана Шнитман-МакМиллин

Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки», или The rest is silence

Памяти моих родителей – с любовью и благодарностью

Марк Липовецкий

Об этой книге

Властью случая, а может, волей судьбы Светлана Шнитман-МакМиллин оказалась среди первых читателей поэмы Ерофеева – она прочла ее через несколько месяцев после того, как этот шедевр русской литературы был перепечатан на машинке, а следовательно, спасен от неминуемой погибели, подобной той, что постигла роман «Дмитрий Шостакович». Она, конечно, могла бы прочитать поэму и позже, но мне почему-то кажется, что если бы Светлана читала Ерофеева, когда тот уже был окружен молвой и легендой, «Москва – Петушки» не поразили бы ее так сильно. Однако резонанс от текста никому не известного автора оказался столь мощным, что несколько лет спустя С. Шнитман-МакМиллин (тогда Гайсер-Шнитман) написала эту книгу – первую (и долгое время единственную) научную монографию о поэме Ерофеева. Эмигрантка и аспирантка (тогда эти феминитивы звучали не слишком гордо), она одной из первых отнеслась к «Москве – Петушкам» с академической серьезностью, посвятив ей докторскую диссертацию. И дело не только в том, что сам Ерофеев высоко оценил ее книгу «Венедикт Ерофеев „Москва – Петушки“, или „The rest is silence“». Мне в этой книге видится важное культурное событие – значительность которого особенно очевидна сегодня, более чем через тридцать лет после первой ее публикации в издательстве Peter Lang.

Нынешнему читателю классический статус поэмы Ерофеева кажется очевидным, давно стало привычным сравнение «Петушков» с «Мертвыми душами». Однако в 1970–1980‐е годы на западных кафедрах славистики редко допускались диссертации о современной литературе, тем более о литературе, так сказать, неясного происхождения. Можно было представить себе диссертацию о Солженицыне или Бродском, но не о Ерофееве или Довлатове. Первые были знаменитостями мирового масштаба, о них сообщали в газетах, говорили по радио и телевидению. Вторые были звездами в узких кругах антисоветской интеллигенции – как в СССР, так и в эмиграции. На советских кафедрах до перестройки о таких авторах речь могла идти исключительно в курилке.

Как ни странно, советский канон оставался в центре внимания западной славистики практически до конца существования Советского Союза. Разумеется, оценки раздавались диаметрально противоположные, но сам диапазон текстов задавался советской оптикой. Исключение составляли только исследования писателей Серебряного века и 1920‐х годов. После революции, совершенной «Ардисом» – издательством и, как сейчас сказали бы, проектом, созданным Карлом и Элендеей Профферами в мичиганском Анн Арборе, ситуация с исследованиями в области этих двух литературных эпох изменилась довольно радикально. Но «Ардис» не опубликовал «Москву – Петушки», хотя (как свидетельствует Николай Усков) Эллендея была восхищена поэмой. Зато о «Москве – Петушках» написали видные ученые тартуского круга, Ирина Паперно и Борис Гаспаров. Их статья, за которой следует в своем подходе к поэме Светлана Шнитман-МакМиллин, вышла в израильском журнале «Slavic Hierosolymitana» в 1981 году[1]. Но Паперно и Гаспаров тоже были эмигрантами, а популярность того или иного русскоязычного сочинения в эмигрантской среде скорее мешала, чем помогала продвижению его автора в западных научных кругах.

Так что диссертация С. Шнитман-МакМиллин, всецело сосредоточенная на «Москве – Петушках», была сопряжена с научным риском и требовала немалого мужества. Более того, вместо того чтобы написать, скажем, о том, как поэма Ерофеева отражает и обличает массовый советский алкоголизм[2], – диссертантка принялась комментировать интертексты «Петушков». Иначе говоря, вместо того чтобы нажимать на политическую актуальность произведения, молодая исследовательница с энтузиазмом доказывала, что сочинение малоизвестного алкоголика из СССР находится в сложном, многоуровневом диалоге не только с русской классикой (Гоголь, Достоевский), но и с европейской культурой, как религиозной, так и светской, в диапазоне от античности до современности. По сути дела, таким образом в книге «Венедикт Ерофеев „Москва – Петушки“, или The rest is silence» выдвигалась и всем богатством многоязыкового научного аппарата доказывалась крамольная гипотеза. Ведь выходило, что за пределами культуры, организованной оппозицией советского/антисоветского, в СССР существует непостижимо просторное культурное пространство, населенное «асоциальными элементами». Причем это пространство не отделено от советского мира воображаемой стеной: как показывает Светлана Шнитман-МакМиллин в своей книге, советские цитаты и аллюзии у Ерофеева легко переплетаются с библейскими и античными.

Это было очень значительное открытие. Оно намечало выход за пределы идеологической парадигмы и предполагало необходимость иных, отчасти неведомых, подходов к «современной литературе». Оно в корне меняло значение этого понятия – «современная литература». Выяснялось, что под этим термином скрывалась оформленная заново «мировая культура». Не тоска по мировой культуре, а реальное вмешательство в ее иерархии и символические ряды. И интертекстуальный метод, блистательно использованный С. Шнитман-МакМиллин, оказался наиболее адекватен этому новому состоянию современной литературы, олицетворением которого стала поэма Ерофеева.

Меня особенно радует то, что исследование «„Москва – Петушки“, или The rest is silence» выходит в серии «Неканонический классик», посвященной научному изучению культуры советского андеграунда как равноправной участницы эстетического процесса ХХ века. Весело и даже задорно написанная, эта монография до сих пор поражает точностью и широтой аналитического взгляда – недаром за ней десятилетиями охотились все интересующиеся и занимающиеся «Петушками». По пути, открытому С. Шнитман-МакМиллин, пойдут не только многие исследователи Ерофеева (эхо «Венедикт Ерофеев „Москва – Петушки“, или The Rest Is Silence» звучит не в одном комментарии к поэме). Но монография нисколько не устарела. Напротив, каждому, кто хочет разобраться в загадках поэмы Ерофеева, я бы советовал начинать именно с этой книги.

Мой вам совет – больше читайте…

Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится – так это запрет на бродяжничество. И… неуважение к Слову…

Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»Предисловие

Весной 1970 года я приехала в Москву. В первый же день Василий Моксяков[3], друживший с Владимиром Муравьевым и знавший Венедикта Ерофеева, дал мне самиздатскую перепечатку только что появившихся «Москвы – Петушков» со словами: «Прочитай, это гениально». Вечером я взяла в руки первую страницу и не могла оторваться от текста. Прочитав его за несколько часов и дойдя до конца, я поняла, что книгу необходимо перечитать второй раз, что и сделала на следующий день. Вернувшись в Ленинград, я без конца и с восторгом цитировала текст своим друзьям.

Через тринадцать лет в прекрасном доме над Женевским озером я обсуждала тему диссертации с моим будущим руководителем, профессором Лозаннского университета Робином Кембаллом. Специалист в области русской поэзии, автор фундаментальной книги об Александре Блоке, Кембалл обожал Марину Цветаеву и раскинул передо мной веер связанных с ее творчеством тем, которым я могла бы посвятить ближайшие годы. Я вынула из сумки купленный в Париже экземпляр «Москвы – Петушков». Кембалл очень удивился, но согласился прочитать книгу.

Через неделю, когда я опять появилась, в доме цвели улыбки. Текст Венедикта Ерофеева очень понравился профессору, но оказалось к тому же, что его польская жена уже слышала о нем от своих детей. «Москва – Петушки» были переведены и чрезвычайно популярны в польской диаспоре, и я была глубоко тронута, когда молодые поляки, собирая средства на «Солидарность», решили поставить в Берне спектакль по книге русского писателя и попросили меня о консультации.

Под посаженной Кембаллом рябиной («Но если куст мне встретится, / Особенно рябина…») тема моей диссертации была утверждена. При этом мой руководитель честно сказал: «Я не смогу вам много помогать с такой темой». В глазах его светилось удовольствие. Культурнейший англичанин из богатой семьи, в совершенстве знавший несколько языков и прекрасно владевший русским, он признался мне в одну из наших первых встреч: «Война все изменила. В моей семье я был первым поколением, которое вынуждено было начать работать. Я с этим так и не смирился».

Я приступила к работе над диссертацией, превращенной позднее в первое издание этой книги, в конце 1983 – начале 1984 года.

Интернет в то время могли вообразить себе только фантасты, Google был непредставим, на месте персональных компьютеров стояли пишущие машинки «с головками»: для каждого языка своя головка, вставлявшаяся по мере надобности. Я приобрела русскую, немецкую, французскую и английскую головки. Для итальянских текстов я бегала на факультет итальянского языка и литературы, где впечатывались нужные строчки.

В то время Венедикт Ерофеев был известен в Советском Союзе сравнительно узкому кругу столичных и университетских интеллектуалов. На Западе его знали в эмигрантских кругах, благодаря публикации «Москвы – Петушков» в израильском журнале «АМИ», но главное – по парижскому изданию YMCA-press 1977‐го, а потом 1981 годов. И, как совершенно верно написал Зиновий Зиник[4], считали остроумной, даже блестящей шуткой алкоголика – не более.

Для меня это была очень одинокая работа. Русская филологическая среда в Швейцарии практически отсутствовала. Лишь немногие западные слависты знали текст. На конференциях, спросив меня о теме исследования, собеседники быстро находили для общения специалистов в более достойных областях. Американская славистка, читавшая книгу Ерофеева, решительно объявила мне, что есть книги, достойные написания монографий или диссертаций, – но «Москва – Петушки» к ним не принадлежит. Я ее мнение проигнорировала. Я встретила бы больше интереса в среде русской филологической диаспоры в США, где уже появились первые публикации о книге, но между нами был океан.

Главной проблемой оказался поиск информации для ссылок. С русскими книгами особой проблемы не было. Зная, что процитирована строчка из стихотворения того или другого автора, я не всегда помнила начало стихотворения, и нужно было пролистать целый том стихов, что я делала с радостью и удовольствием, хотя определить заранее, сколько времени на это понадобится, было невозможно. Куда труднее обстояло дело с западной литературой. Найти, например, издание Рабле по-русски было в Швейцарии невозможно. Поэтому я, отыскав во французском издании точное место, посылала заказное письмо (иначе почта не всегда доходила) со всеми данными своему другу, работавшему в Публичной библиотеке в Ленинграде, а он тоже заказным присылал мне точную цитату и данные для сноски. Этот же метод использовался и с другими авторами.

Иногда случались курьезы. Прочитав в «Москве – Петушках» про Шиллера, вдохновлявшегося шампанским для написания трагедий из пяти актов, я стала искать источник. На факультете германистики я обнаружила несколько биографий Шиллера, четыре по-немецки, одну по-английски и одну по-итальянски. Я добросовестно пролистала их на предмет шампанского. Не найдя там ничего относящегося к интересующему меня напитку, я отправилась к очень известному ученому-германисту профессору Карлу Песталоцци. Потомок знаменитого педагога и высоких санов протестантской церкви, проф. Песталоцци был человеком необыкновенно доброжелательным. Он выслушал меня с веселым изумлением. «Сомневаюсь. Откуда бы у Шиллера деньги на шампанское?» – сразу сказал он мне. Я подтвердила, что именно эта мысль меня особенно смущала. Профессор Песталоцци предложил написать своему другу и коллеге – крупнейшему специалисту и директору центра Шиллера в Германии. Через пару недель он, улыбаясь, передал мне ответ: «Откуда деньги?» Никаких указаний на потребление Шиллером шампанского найти не удалось. Как впоследствии указал Эдуард Власов, цитата происходит из биографии Шиллера, написанной Л. Я. Лозинской для серии «ЖЗЛ». Я читала в детстве эту биографию, но факта с шампанским моя память не удержала. Теперь все становилось на свои места. Шиллер, как и все немцы, любил рейнские шипучие вина, дешевые, легкие и вкусные. В те времена их часто пили вместо воды или разбавляя ею. Но для советского человека любое шипучее вино было «шампанским», «Советским» от сухого до сладкого, а после падения нерушимого союза – переименованным в «Российское», «Абрау-Дюрсо», «Цимлянское» и другие марки с теми же деноминациями. Существование французской провинции Шампань с ее фирменными напитками игнорировалось. Так «шампанское» вошло в биографию Шиллера. Я же, вкусив «Вдовы Клико», после нескольких лет жизни на Западе так глубоко усвоила разницу, что не сообразила вовремя, в чем дело.

Исследование очень увлекало меня, и я упорно искала ключи к понимаю текста, который так поразил меня при первом же прочтении и в котором я чувствовала еще не раскрывшуюся мне глубину.

Через три с половиной года в актовом зале Лозаннского университета в присутствии публики и комиссии из пятнадцати лозаннских профессоров я рассказывала o путешествии советского алкоголика из Москвы в неведомые им Петушки. После четырех часов нелегкой, но очень успешной защиты я получила докторскую степень. Когда мы с друзьями пошли попраздновать в ресторане, оказалось, что со мной от напряжения пережитых часов что-то случилось – я совершенно не могла глотать. Немедленно была заказана бутылка водки, чем мы совершенно потрясли персонал ресторана. Обычные посетители иногда выпивали маленькую рюмку водки как дижестив после ужина. Мы выпили за вечер три бутылки, уничтожив месячный запас ресторана. Когда я однажды впоследствии забежала туда перекусить, мне было почтительно объявлено, что денег с меня не возьмут – ресторан угощает.

Через неделю я вернулась в Базель, основное место своего проживания. В почтовом ящике я нашла два официальных письма. Одно было из банка, спрашивавшего, хочу ли я закрыть счет: на счету оставалось 104 швейцарских франка, а счетов, где держалось бы меньше 100 франков, банк не признавал. Во втором был imprimatur – рекомендация Лозаннского университета на напечатание диссертации с сообщением, что университет возьмет на себя все расходы по изданию книги. Такая необычная щедрость навела меня на мысль, что университет решил компенсировать мне решение не платить аспирантскую стипендию, что чрезвычайно осложнило мою жизнь в период написания диссертации. Я была очень обрадована и благодарна. Позвонив в известное издательство Peter Lang в Берне, я договорилась, что пришлю им imprimatur, и спросила, что от меня требуется. Они хотели готовый для публикации экземпляр книги и настоятельно советовали мне печатать его на компьютере. О покупке не могло быть и речи, персональные компьютеры начали появляться, но их цена была очень высокой.

Я отправилась в Биологический центр Базельского университета, где был оборудован зал с тридцатью компьютерами. Для напечатания русского текста нужно было вводить в компьютер специальный диск. Усевшись, я нажала ближайшую кнопку компьютера, и передо мной загорелся экран. Я некоторое время смотрела на него с радостью, потом встала, спустилась к телефону-автомату, позвонила в Женеву и спросила моего друга, единственного среди моих знакомых обладателя персонального компьютера Томаса Лахузена: «Что делать дальше?» Но постепенно все устроилось. В центре было много молодых биологов, часто ожидавших завершения своих экспериментов («У нас там мухи дохнут», – меланхолично объяснил мне один из них), и они с веселой радостью помогали мне осваивать чудо электроники. Купив несколько экземпляров «Москвы – Петушков» в немецком переводе, я подарила их своим новым друзьям.

Через несколько месяцев, когда текст был напечатан, возникла новая проблема: в Биологическом центре на все компьютеры приходилось всего два больших принтера. Русскому языку они обучены не были и печатали каждую страницу моего текста как картинку, что занимало примерно пятнадцать-двадцать минут. О том, чтобы печатать днем, не могло быть и речи, я бы всех блокировала. Последующие месяцы я приходила в Биоцентр к одиннадцати вечера и печатала часов до трех-четырех ночи, после чего с очередными двенадцатью-пятнадцатью страницами мчалась по улицам Базеля домой поспать перед работой.

Постепенно ночная жизнь базельского Биоцентра приобрела новые и неожиданные черты. Узнав, что я буду приходить печатать каждый день, естественники проявили инициативу. Войдя однажды к ночи в большой зал, я увидела на свободном от компьютера столе бумажную скатерть, на которой были разложены бутерброды и стояла парочка бутылок вина. Собрание будущих звезд швейцарской науки читало вслух «Москву – Петушки». Я вносила комментарии, таким образом ознакомив присутствующих с широкими пластами русской и мировой культуры. Все очень сожалели, когда я допечатала последнюю страницу книги, так что банкет затянулся до раннего утра. По домам нас развозило такси.

Книга вышла весной 1989 года. Отклика не было почти никакого. В Лондоне появились две рецензии, остальной мир молчал. Так продолжалось примерно до 1993–1994 годов, когда ко мне стали подходить молодые коллеги и аспиранты, прочитавшие книгу. К тому времени шедевр Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» вошел в западные университетские программы для аспирантов, книга моя была раскуплена моментально, и заинтересованность в ней очень возросла. Я уже жила в Лондоне.

С тех пор я не занималась Ерофеевым, хотя, конечно, читала все возможные появлявшиеся материалы и работы о нем.

В 2019 году в мои руки неожиданно попала запись неопубликованного интервью, взятого у Венедикта Ерофеева в 1982 году британской слависткой Дафни Скиллен. Историю находки, текст интервью и комментарий к нему можно найти в нашей совместной с Ильей Симановским публикации в журнале «Знамя»[5], а также в сборнике «Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве»[6].

Мои друзья и коллеги не раз заговаривали со мной о переиздании книги, но я не решалась вступить второй раз в ту же реку. Основных толчков для изменения моего отношения к вопросу о переиздании было два. Первым были полученные мною после публикации вышеупомянутого интервью в «Знамени» письма нескольких ученых с разных концов России с просьбой об экземпляре книги. Некоторые писали, что читали ее в Москве или Петербурге, в центральных государственных библиотеках, куда я послала ее в 1989 году. Но они хотели бы иметь исследование в своих университетских библиотеках, так как это важно для студентов. У меня больше не было экземпляров, но становилось ясно, что книга востребована. Рекорд нашей большой университетской библиотеки также свидетельствовал о ее популярности.

Второе, что на меня повлияло. В 1989 году я привезла в Москву экземпляр книги, попросив Василия Моксякова передать ее Венедикту Ерофееву. Но, как он мне объяснил, по нездоровью своему и Ерофеева он этой просьбы не выполнил. В 2019 году я в письме Илье Симановскому упомянула, что мне неизвестно, знал ли Венедикт Ерофеев о моей книге. Илья сразу прислал мне ссылку на интервью, взятое Ириной Тосунян. Я читала это интервью в «Литературной газете», когда оно появилось, но не знала, что оно было опубликовано с купюрами, восстановленными потом в полном тексте книги «Мой очень жизненный путь». Книга стояла у меня полке, но я интервью не перечитывала, полагая, что уже знаю его содержание. На вопрос Ирины Тосунян о рецензиях и статьях, написанных о «Москве – Петушках», строгий критик Ерофеев снисходительно-мягко отозвался о прекрасной статье Андрея Зорина, обругал публикации всех, кого надо и не надо: «Ни одной путной статьи», – и добавил с одобрением: «Только одна диссертация из Швейцарии»[7]. Я почувствовала, как меня приподняло над землей, и, поплавав там несколько мгновений, я тихо опустилась на землю. Это был знак, что мое исследование и интерпретация текста отозвались в авторе пониманием и признанием. Как я узнала много позднее, Наталья Шмелькова привезла мою книгу Венедикту Ерофееву из Нью-Йорка поздней осенью 1989 года.

Но предлагаемое издание, скорее всего, так и не появилось бы на свет, если бы не вмешательство и деятельная помощь моего друга Марка Липовецкого. Моя благодарность ему неизмерима. Сердечная благодарность также Ирине Дмитриевне Прохоровой, за два дня прочитавшей книгу и приславшей очень теплый отзыв с выражением готовности переиздать ее в НЛО. И конечно всем сотрудникам НЛО, готовившим ее к печати. Last but not least – огромное спасибо Илье Симановскому за дружбу и всю его щедрую помощь.

Несколько предварительных замечаний

Редактируя книгу, я решила убрать из нее совершенно устаревшие части, например перечисление изданных к тому моменту произведений Ерофеева. Я оставила свой краткий библиографический обзор, чтобы было ясно, на основании какого материала я писала исследование. В остальном я не меняла текста: книга была написана более тридцати лет назад, и, конечно, если бы я писала ее сейчас, результат был бы совершенно иным. Но хотя есть расширенные комментарии, сборники статей и ценные свидетельства, эта работа остается пока единственной монографией, посвященной «Москве – Петушкам». В главном мое понимание и интерпретация текста Венедикта Ерофеева не изменились, и поэтому я надеюсь, что моя книга, став более доступной, даст, наряду с другими ценными работами, дополнительный толчок и стимул для дальнейших исследований этого поразительного произведения.

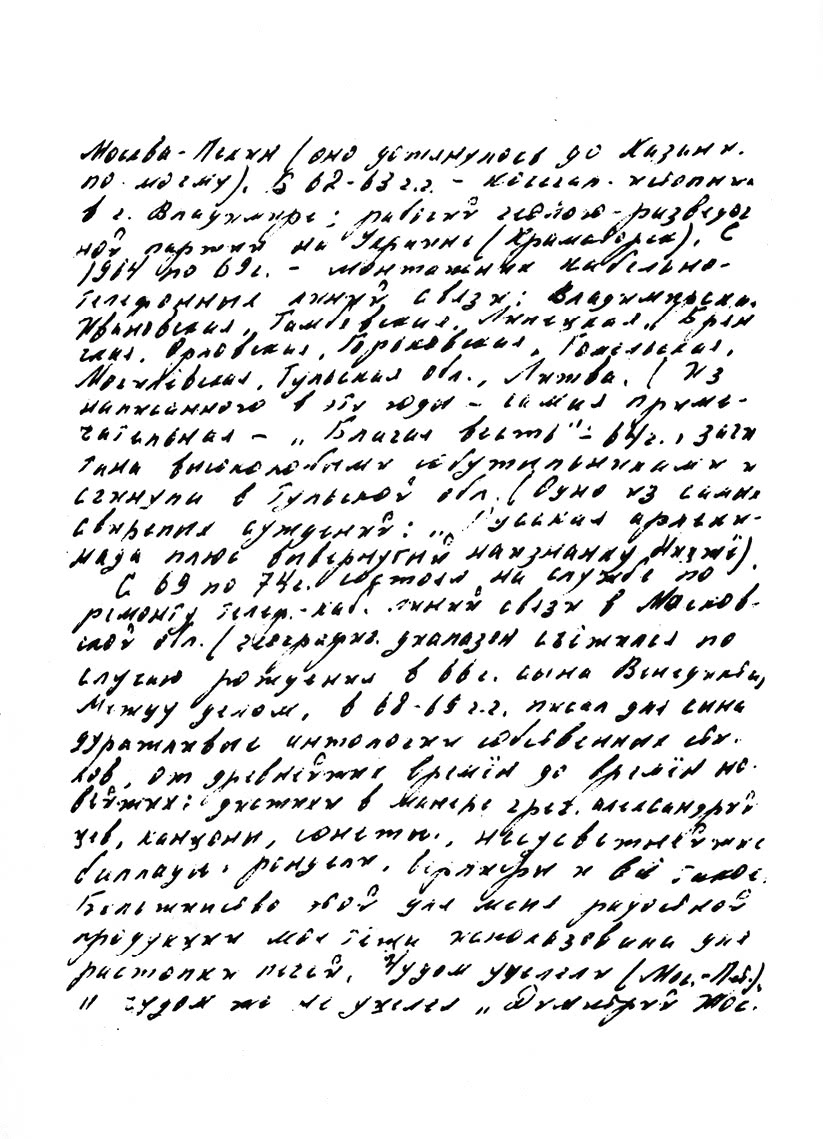

Страница из письма Венедикта Ерофеева Светлане Шнитман-МакМиллин, 1983 год

Введение

Сведения о писателе

«Автор шедевра „Москва – Петушки“ – самая загадочная фигура современной русской литературы»[8], – писали в 1981 году Петр Вайль и Александр Генис. Весной 1983 года я получила от Венедикта Ерофеева письмо, которое слегка приоткрывало завесу над его биографией (авторская орфография и пунктуация сохранены):

Милейшая Светлана!

Больше месяца порывался Вам переправить какую-нибудь писульку… Пишу покороче и в пределах дозволенного.

«Тронут» – слово для меня пустопорожнее и рудиментарное, однако, по получении Вашей страницы, был в первоначальном значении «тронут». Отвечаю коротко из непривычки писать подцензурно и от отвращения ко всяким перлюстрациям.

Не знаю, что у Вас выйдет из Вашей работы (над М. – Пет.), знаю только, что смахивающие на нее штуки уже писались (в каком-то тартуском университете, но, разумеется, в стол и не дальше), в одном из университетов США (не видел, краем уха слышал цитаты и уже не увижу, само собой). Слышал совершенно достоверно, что английский перевод получил первую премию Британии за 1980 год, но в глаза не видел ни одного отзыва британской или американской прессы (о том, что они есть и что они все из похвал и недоумения, я довольно прослышан, но и только).

О жизненных путях – коротко, как это возможно. Родился в октябре 24 числа 1938 года (во всех изданиях меня на год молодят, а в голландском – на 15)… Родился в Заполярье (Мурм. обл.). Семья начальника полустанка на линии «Кандалакша – Мурманск». Выучился писать в пять лет (читать еще на пятом году). Первое сочинение («Записки сумасшедшего») писаны еще до поступления в первый класс, под победную канонаду 45‐го года. По окончании 10‐го класса с золотой медалью впервые пересек Полярный круг с севера на юг и вступил в МГУ – в 1955 г. В 56–58 годах накатал 5 более-менее пухлых тетрадей «Записок веселого неврастеника». Традиционной была только дневниковая форма. Обо всем остальном мой тогдашний равви В. Муравьев с потиранием рук отозвался так: «Да знаешь ли ты, Веничка, что ты Эрнст-Т-А Гофман 20 столетия?» Сказано было слишком запальчиво, но я был в волнении чуть более академического часа.

Дальше вот какие вехи. В 1958 г. – изгнание из МГУ. 58–59 гг. работы подсобником каменщика на подмосковных стройках. 60–61 г. – рабочий на строительстве шоссе Москва – Пекин (оно дотянулось до Рязани, по-моему). В биолого-разведочной станции на Украине… С 1964 по 69 год монтажник кабельно-телефонных линий связи: Владимир, Ивановская, Тамбовская, Липецкая, Могилевская, Гомельская, Тульская обл., Литва. Из написанного в эти годы – самая примечательная – «Благая весть» 1964, зачитана высоколобыми собутыльниками и сгинула в Тульской обл. (Одно из самых свирепых суждений: «Русская арлекиниада плюс вывернутый наизнанку Ницше».) С 69 по 74 г. состоял на службе по ремонту телеф. – каб. линий связи в Московской обл. (географический диапазон съежился по случаю рождения сына Венедикта в 66 г.). Между делом, в 66–69 г. писал для сына дурашливые антологии собственных стихов, от древнейших времен до времен новейших: в манере греческой, александрийцев, канцоны, сонеты, несусветнейшие баллады, ронделы, верлибры и все такое. Большинство этой для меня радостной продукции моя теща использовала для растопки печей. Чудом уцелели «Москва – Петушки» и чудом не уцелел «Димитрий Шостакович». Обе писались весело и безоглядно (и с вдохновением, выражаясь анахронически). Первая с 18 янв. 70 г. по 7 марта 70 г. (с урывками будничного свойства – в общежитии-вагончике, с системой трехъярусных нар и пр.). Вторая с 3 февр. 72 г. по нач. апреля 72 г. (в условиях тех же, но с помехами помельче). Первая исчезла через неделю по окончании и чудом была отыскана в г. Гусь-Хрустальном Влад. обл. усилиями кафедры рус. лит-ры МГУ. Вторая пропала бесследно в мае 72 г. Поиски в 73 г. прекратились, а несколько моих почти клятвенных заверений восстановить оказались неисполнимо вздорными: т. е. сюжет и буффонада еще по силам, а все остальное – нет. С 74 г. – в паразитологической экспедиции по борьбе с «окрыленным кровососущим гнусом» (именно так). С 76 г. – в геофизической экспедиции в Сев. Карелии. В середине 70‐х годов развлекся составлением учебников для сына (учеб. географии, истории, философии, лит-ры etc.) с перекувыркиванием всех привычных представлений. Тут уже отталкивание от моего наперсника Вадима Тихонова, путающего, между нами говоря, Генри Форда и Эрнста Резерфорда, Оффенбаха и Фейербаха, Рембрандта и Вилли Брандта, Жоржа Марше и Жерома Бомарше и пр. Это все кратковременная отдушина. В последние два года влез с головою во все, что имеет хоть косвеннейшее отношение к еврейским судьбам (в самом безбрежном смысле этого понятия). Материалов скопилось столько, что хватило бы и на «фарс с летальным исходом», что и обещал к нынешней весне, и на что-нибудь пообъемнее (я не о количестве страниц). Еврей, т. е. должен пройти насквозь, хотя речь не только о них, да и вовсе не о них. Ну, допустим, как спиртное в «Москве – Петушках». А вот о спиртном. С 1 октября прошлого года я, максималист, с ним совершенно «завязал»… Не замедлила явиться цепь неофитов-последователей в столичной и ленинградской среде художников и литераторов. Не знаю, дурно ли на мне это скажется, хорошо ли, – но пока только непрерывная утомляемость от всего на свете, ничем не окрыленность, никуда не желание, ни во что не погруженность и пр. «Я на шестом месяце», – говоря по-женски, а конца не предвижу.