Полная версия

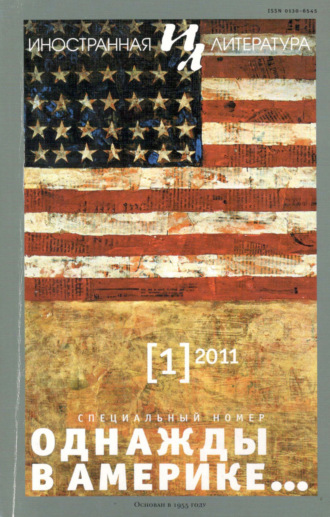

Иностранная литература №01/2011

Эти строки оказались пророческими: действительно черепаху “вывезло": мало кому известная отшельница, далекая от поэтических тусовок, много лет преподававшая литературу в провинциальном колледже и лишь в последние десять лет достигшая некоторой скромной известности, неожиданно получает самые престижные литературные награды и становится в 2008 году шестнадцатым поэтом-лауреатом США – пост, который до нее занимали, среди других, Роберт Фрост, Энтони Хект и Иосиф Бродский. Что это, как не сбывшаяся сказка о Золушке?

Первым, кто всерьез заговорил о Кей Райан, был поэт и критик Дейна Джойа. Именно он был тем гонцом, который примерил неизвестной поэтессе хрустальную туфельку и нашел, что она ей точно по ноге. В своей статье 1998 года Джойа подчеркивал, что Райан – нехарактерный для американской литературной жизни продукт, что такой поэт мог возникнуть только вне обычной индустрии по производству новых поэтов, вне курсов “креативного письма” и нью-йоркской литературной толкучки.

Действительно, в поэтике Райан есть что-то европейское и отчасти старомодное. Не случайно ее “Черепаха” напомнила мне “Верблюда” Арсения Тарковского: “Горбатую царскую плоть, / Престол нищеты и терпенья/ Нещедрый пустынник Господь/ Слепил из остатков творенья”. А стихотворение “Парные вещи": “Кто бы знал, / что этот ширококрылый/ ворон печали, / приземлившись, / окажется простой/ неуклюжей вороной?” – конечно же, отзывается “Альбатросом” Бодлера.

В числе своих любимых поэтов Райан называет Джона Донна и Филипа Ларкина, а из американцев – Роберта Фроста и Уильяма Карлоса Уильямса. Но не эти имена первыми приходят на ум читателю ее стихов.

Говоря о Кей Райан, неизбежно вспоминают об Эмили Дикинсон. Правда, сама Райан не признает такого сравнения: “Это все равно, что сравнивать Микеланджело с провинциальным мазилкой”. И тем не менее, сходство есть. Ее стихи так же интровертны, замкнуты в себе. В отличие от трех царей, увидевших звезду на востоке, и от трех мудрецов, пустившихся по морю в грозу, Кей Райан не склонна к такого рода авантюрам, ибо море ненадежно, тропа терниста и верблюды упрямы. Она – тот “четвертый мудрец”, который, не выходя из дома, странствует по дорогам своего воображения.

Кто-то сравнил стихотворения Райан с яйцами Фаберже: изящные вещицы, внутри которых спрятан секрет. Сама поэтесса сказала проще: “Я бы хотела, чтобы мои стихи были похожи на полупустой чемодан, где лежат всего несколько вещей. Вы достаете их – и тут они начинают множиться у вас на глазах”.

Поэтический стиль Кей Райан аскетичен: она заключает свою мысль в двадцать строк или меньше того, редко когда больше. Стихи ее парадоксальны и как бы шутливы. Читая их, ожидаешь, что шуткой все и закончится. Но остроумие и легкость сочетаются у нее с глубиной и неподдельным лиризмом. Перефразируя Фроста, можно сказать, что эти стихи начинаются удивлением, а кончаются мудростью.

Ниагара

Как будторека – это пол,мы ставим на неенаши столы и стулья,едим и беседуем.По мере того какона движется, мызамечаем – без паники,спокойно, как будтокартины в гостинойперевесили по<другому,что пейзажи на берегуменяются. Мы знаем,разумеется, что это —река Ниагара, нотрудно вспомнить,что это значит.Неудача

Словно тинав протухшейбочке,цветущая всемиоттенкамизелениот лаймадо изумруда,мокраяи скользкая,но не стольэфемерная,как удача,цветущаядень или миг.Чеширский кот

Остается не кот,остается улыбка котаи висит себев воздухе —как бы так,между прочим.Вот с чемтрудно смириться —что на первый планвместо целоговыходит частица,что нераздельноеделится, и мыисчезаем,и лишь остаетсянекая часть,которая прекраснобез нас обойдется.Неудачный день

День на деньне похож,рассуждаетэльфийскийпортной.Иногдаукрадешьлоскуток —он подскажетфасон и покрой.А в другой разувидишь во снерасчудесный жилет,ищешь, рыщешь везде —подходящейматерии нет.А порой —ни идеи в мозгу,ни цветного клочка,и весь деньмаета и тоска…Ох, и тяжко,эльфийский портняжка!Акульи зубы

Щепоть тишинысодержится абсолютново всем. Всякий шумприобретает пикантностьблагодаря этимкрупицам покоя —вроде акульих зубов,впившихся в него. Часв городе содержит,может быть, минутуэтих реликвий эпохи,когда царила тишина —скользкая и опасная,словно акула. Поройв парке можнопочувствоватьприкосновеньеее хвоста или прохладногоплавника.Ее деликатность

Раздражаетименно эта ее деликатность;она ни о чемне просит, ни на чемне настаивает, ни к чемуне принуждает —ненавязчивая гостья,моя муза, – улыбнуласьи удалилась.Уже лучше быбросилась,лучше бы в горловцепилась.Крен в голове

Порой в головеприключается крен,и те лужайки,где кони пасутся,встают на дыбы,наподобие стен,и коням приходитсяпристегнуться,чтоб сразу не съехать,копыта задрав,по ставшим горамилугам, по которымскакали вчерасреди зелени трав…Они не привыклиходить косогором.Против гравитации

Что нас движетвопреки силе тяжести?Откуда в насэти импульсы радостиили внезапнойпрыгучестии нашей одеждылетучести?Может, как рыбокв аквариуме,нас какой<то насосикподбадривает?И мы просыпаемсяневесомыми,как будто весь мирнарисованный.Терпение

Терпениешире, чем можносебе представить,с лентами рек,долинамии хребтами,с предпринятымии оконченнымитрудами,с дымом хижин,с туземцамив пестрых платьях.Кто бы знал,что терпениепрактичнои может приноситьскромныеурожаи —и что когда<нибудьбриллиантытерпеньястанут неотличимыот настоящихпо твердостии по блеску.Остров Пасхи

Люди, жившие на этом острове, воздвигли потрясающие каменные статуи, но в процессе их установки истребили весь лес. Не осталось дерева ни для постройки домов, ни для топлива; в отсутствие лесов почва подверглась эрозии, исчезли почти все виды животных…

Джон Кэрролл,Сан-Франциско крониклЧтобы идоловэтих воздвигнуть,пришлось известилес практически весьна рычаги и катки.И когда последнююкаменную башкувкатили по бревнами установили на берегу,они встали лицомк океану – хормонолитных глыб,готовых стоять до тех пор,пока не поймут дажеволны и стайки сирен:жизнь за прочную вещь —подходящий обмен.Намерение

Желание от ожиданияслаще не станет.Сей овощ надо срыватьзеленым. Иначеза считанные часыстанет мякотьдеревянной.Грызть будешьи плакать.Отлив

Чем ближе к краю,тем время большемелеет.Время, бывшеегустым и тягучим,как янтарьс увязшими в немпчелами прежнихжеланий,выпускает их.Слышится жужжаньеневоплощенныхзамыслов,недовольный гулупущенных шансов.Все хотевшее случиться,но не случившееся,снова трепещети мерцает, как рыба,оставленнаяотливом.Корочка

Известность —тонкая корочкараннего льдана пруду,способная выдержатьтолько птичку.Хрупкостьэтой корочки,птичий весВордсворта.Мир слишком тверд

Жизнь должнаоставлять по себеглубже след:во дворе, кудаона выходилавынуть почтуили передвинутьполивочный шланг, —изрытые борозды,перед мойкой на кухне —ободранный пол.Ручка ее фарфоровойчашки должна бытьстерта до пористойглины; выключатель,который она нащупывалав темноте,должен былраскрошитьсядо основания.Путь ее жизнидолжен был бы сильнейпроцарапатьпространство,ее смерть —оставить заметнеешрам. Но – увы! —этот мирслишком тверд.Дэвид Седарис

Рассказы

Перевод и вступление Светланы Силаковой

© 2006, 2007, 2009 by David Sedaris

© Светлана Силакова. Перевод, вступление, 2011

"Трудно ли писать о глубоко личных вещах? Мне – ничуть. Я охотно пишу о своих мерзких, постыдных поступках. Думаю: а ведь отличный материал! Понимаете, когда описываешь мерзкие, постыдные поступки посторонних людей, получается не столь эффектно. А вот когда рассказываешь, какая ты сам сволочь, читатели относятся к тебе милосерднее. О себе писать проще. И, поверьте, во всех моих произведениях самый мерзкий персонаж – это я”.

Так признался в интервью Дэвид Седарис, уже будучи известным писателем. Но поверьте на слово: его книги дарят друзьям в качестве лекарства от хандры. Да и нет в его произведениях сугубо черного юмора – лишь самоирония, честность и трезво-философский взгляд на мир.

Гротесковый рассказ Седариса “Чем я обязан университету” – чистая правда. Только не подумайте, будто в Принстоне автор учился еще во времена идолопоклонства (собственно, студентом этого университета Седарис никогда не был, да и высшее образование получил с третьей попытки). Но, как и герой рассказа, он нашел себя в жанре сатирической автобиографии, и первое время его родственники, наверно, краснели, читая о чудачествах героев со своими именами.

Русскоязычные читатели называют Седариса американским Довлатовым. В его рассказах дистанция между повествователем и автором (корректнее будет сказать “предполагаемым автором”) – минимальная. Да и откуда ей взяться, если первоначально Седарис выступал со своими текстами на радио! Разумеется, в один прекрасный день появился дотошный журналист, который сличил биографию Седариса с его произведениями и раструбил на всю страну, что многие факты – о ужас! – гротескно преувеличены. “Ну и что? – пожали плечами слушатели. – Читали и будем читать”.

Параллели между Седарисом и Довлатовым тоже очевидны: оттенок аутсайдерства, повествование от первого лица, подтрунивание над своими вредными привычками и даже жизнь на чужбине – Седарис проводит много времени во Франции и охотно делится своими впечатлениями от этих странных французов и их фантастического языка. Но по настроению Седарис ближе к другому ленинградцу – лирику и ернику Виктору Конецкому.

"Когда я читаю вслух рассказ о моем брате, то в финале всегда боюсь сорваться на плач. Понимаете, мысли всякие в голову лезут: а вдруг с братом что-то стрясется? Как же я тогда?.. Я вовсе не хотел никого разжалобить, честно. Но когда читаю эту вещь вслух, горло перехватывает от грусти…” – говорит Седарис. Кстати, он прекрасный чтец. Не зря его дважды выдвигали на “Грэмми” – за аудиокнигу “Одень свою семью в вельвет и коттон” и за диск с записью живого выступления в Карнеги-холле. А совокупный тираж “бумажных” книг Седариса на английском языке – более семи миллионов экземпляров.

Своим стилем Седарис, сам того не желая, предвосхитил целое социальное явление – интернет-дневники. В блоге ведь тоже размыты границы между реальностью и ее описанием, хотя здравый смысл подсказывает: “Всей правды не напишут”. Между тем сам Седарис сегодня отошел от автобиографии – или, по крайней мере, от произведений, где герои носят имена своих предполагаемых прототипов. Теперь он сочиняет сказки об очеловеченных животных в жанре, который сам называет бестиарием; сказки эти собраны в его новой книге “Белка желает познакомиться с Бурундуком”.

Чем я обязан университету

Занятно прогуляться по кампусу, где не бывал со студенческих лет: Принстон просто не узнать! Вот, например, эта церковь: в наше время здесь была лишь расчищенная в лесу площадка, огороженная частоколом. Тогда явка на молитву была обязательной. А попробовали бы вы сачковать, беззвучно шевеля губами! Нет, молитвы полагалось знать наизусть и произносить с подлинным чувством. Боюсь, вы сейчас поймете, что я безнадежно устарел: тогда даже Христа еще не было. Мы поклонялись богу по имени Сейшейтайба, у которого было пять глаз. Один – прямо на кадыке. Никто из нас так его и не повстречал, но нас предупреждали, что пришествие возможно с минуты на минуту, и мы всегда были наготове. “Главное, не гляди на его шею”, – твердил я себе.

Теперь-то смешно – а тогда подобные вещи меня глубоко волновали. А некоторые однокурсники так нервничали, что у них стала хромать успеваемость. Боюсь, вы сейчас окончательно убедитесь, что я безнадежно устарел, но я вам все-таки расскажу: в наше время учились еще по системе “зачет-незачет”. Получили зачет – дышите спокойно, провалились – пожалуйте на костер для сожжения заживо на месте, где теперь стоит корпус транссексуаловедения. К концу первой сессии весь кампус заволокло дымом, и мы пробирались между корпусами на ощупь. Некоторые говорили: запах как запах, мясной, совсем как от барбекю, но я-то улавливал разницу. Посудите сами: разве на мангалах жарят волосы? Или те уродские тупоносые ботинки, в которых мы все ходили?

Однако нельзя отрицать: эта система нас мобилизовывала. Будь я сожжен заживо за неуспеваемость, родители меня бы убили, отец уж наверняка: побуждения у него были самые добрые, но, на мой взгляд, он чересчур воодушевился. Скупил все, что попалось: латы с гербом Принстона, ночной колпак с гербом Принстона и даже бархатный плащ с головой тигра, висевшей на спине, точно рюкзак. В мои времена талисманом принстонской команды был саблезубый тигр: сами посудите, каким идиотом отец выглядел в плаще и как больно было в нем садиться. А всю свою телегу отец обклеил стикерами: “Тащусь в Принстон, тащусь от Принстона”, “Мой сын поступил в лучший университет США, а мне перепал лишь счет на сто шестьдесят восемь тысяч долларов”. И так далее, и тому подобное, что-то во всем этом было… слегка нездоровое.

В наше время студентов первым делом отправляли на семинар по скромности: восьмичасовое занятие, явка всего первого курса обязательна. Не знаю, как теперь, а у нас семинар проходил в форме ролевой игры: мы с однокурсниками изображали выпускников, а профессор – человека с улицы: солдата, коновала, шлюху с золотым сердцем.

– А скажите-ка, голубчик, вы учились в университете высшего образования?

Нам вдолбили: любому человеку с оружием или рабочим инструментом надо отвечать:

– Чего-о? Мы колледжев не кончали!

Но если собеседник – сам человек с дипломом, позволительно признаться: “Было дело”, а иногда: “Да, как бы учился”.

– А где вы как бы учились?

Ответ на этот вопрос должен был от зубов отскакивать. Главное – правильная интонация. Иностранные студенты мучались страшно.

– А где вы как бы учились?

А ты:

– Э-э-э, в Принстоне? – неуверенно так, словно на устном экзамене плаваешь.

– Да-а? В Принстоне! – восклицал профессор. – Вот здорово!

Дай ему излить восторг, но едва он начнет щебетать, какой ты, наверно, целеустремленный и талантливый, протестующе вскинь руки:

– Да что вы, поступить туда совсем несложно…

Собеседник разевал рот:

– Ну да? А мне говорили…

А вы ему:

– Не верьте. Ничего подобного. Университет не из лучших.

Вот так следовало держаться – умалять себя. Нелегкая задача, когда где-то неподалеку стоит твой отец и зачитывает в мегафон приказ о твоем зачислении.

Чтобы слегка остудить его пыл, я объявил, что буду специализироваться на отцеубийстве. В мое время программа в Принстоне была очень сильная, лучшая в стране, но это не совсем та специальность, которой отцы гордятся. В смысле большинство отцов. Мой, наоборот, просиял.

– Убит выпускником Принстона! – вскричал он. – И вдобавок собственным сыном!

Маме стало завидно, правда-правда.

– А что плохого в матереубийстве? – возмутилась она. – Или я не человек?

Началась перебранка, и, чтобы восстановить мир в семье, я пообещал подумать о двойной специализации.

– Значит, нам придется доплачивать? – воскликнули они в унисон.

В последние месяцы, прожитые в родительском доме, мне пришлось несладко, но вот начался первый семестр первого курса, и меня закружил вихрь интеллектуальной жизни. Моим любимым предметом было идолопоклонство, вот только отец возмущался:

– Черт подери, какое отношение это имеет к отцеубийству?

А я отвечал:

– Ну-у-у… Самое прямое.

Отец не понимал, что все взаимосвязано: одна научная дисциплина выводит тебя на другую, и так получается цепочка, которая поднимает голову и шипит коброй, когда после трех бессонных суток куришь кальян. А если закинуться кислотой, цепочка еще круче – типа пожирает все вокруг себя. Но мой папа в колледже не учился и совершенно не разбирался во всестороннем гуманитарном образовании. Он думал, что с утра до вечера, даже без перерывов на обед, я должен обучаться убийству. Слава богу, реальный учебный процесс устроен совсем иначе!

Если честно, я и сам не знал, что именно хочу изучать, и первые пять-шесть лет выбирал наугад. Мне понравились мародерство и астрология, но по-настоящему увлекло сравнительное литературоведение. Тогда поле для сравнений было невелико – полдюжины эпических поэм и один роман о даме из детективного агентства, – но как раз это меня и привлекло: направление новое, перспективное. Вот только попробуйте втолковать это моим родителям…

– Значит, ты нас не убьешь? – спросила мать. – Но я уже всем рассказала, что ты получишь дипломы сразу по двум специальностям.

Папа выдал свое коронное:

– Сын, ты меня разочаровываешь, – а затем прочел лекцию о практическом применении диплома: – Значит, будешь изучать литературу? А чем станешь на хлеб зарабатывать – литературщиной?

Все каникулы мы с отцом препирались, а потом, когда я уже собирался возвращаться в университет, отец зашел ко мне в комнату.

– Обещай ничего не отвергать сплеча, – сказал он. И, перед тем как выскользнуть за дверь, незаметно сунул в мой рюкзак кинжал с выгравированным напутствием.

За время учебы в Принстоне у меня было немало прекрасных учителей, но чаще всего я вспоминаю о докторе гадательных наук – форменной ведьме: седые патлы, бородавки величиной с молодую картошку и все такое. Она обучила нас предсказывать погоду на две недели вперед, но расспрашивать ее о более существенных вещах, увы, было бессмысленно.

Студенты с алхимического интересовались, сколько будут зарабатывать после выпуска. “Ну хотя бы приблизительно!” – упрашивали они, но госпожа профессор лишь качала головой и прикрывала свой хрустальный шар кружевной салфеткой, подарком одного из предыдущих выпусков. Когда заходил разговор о нашем будущем, она не сдавалась ни на какие уговоры – а мы, честно говоря, ее беззастенчиво донимали. Я, как и все, страшно досадовал, но теперь понимаю: она оказала нам громадную услугу. Взгляните на себя в день окончания университета и взгляните теперь. Я вот недавно глянул: “Ой-ей-ей! Кто это меня так?” И сам себе ответил: “Жизнь, кто же еще”. Старуха не хотела предсказывать – а мы, будучи уверены, что у нас все схвачено, и не подозревали, что жизнь непредсказуема. Мало ли какие двери перед тобой откроются. Как знать, во что вляпаешься, на что западешь. Например, блестящий инженер все забросит и станет варить у себя в сарае сидр – и не по необходимости, а из любви к процессу. А лучший спортсмен научит все народы жить в мире и согласии, а распоследний на всем курсе кретин станет президентом США – правда, такая судьба более характерна для выпускников Гарварда или Иейля, куда берут любую шваль.

Некоторые прямо из Принстона вознеслись ракетой в высшие политические и финансовые сферы, но мне была суждена иная судьба – кружной, ухабистый путь. Закончив учебу, я вернулся домой: диплом престижного университета, четырехлетний запас грязного белья и вся жизнь впереди.

– И какие у тебя теперь планы? – спросили родители.

А я сказал:

– Ну… наверно, надо бы трусы постирать.

Это отняло полгода. Затем я перешел к рубашкам.

– А теперь? – спросили родители.

И когда я сказал: “Не знаю”, их терпение иссякло.

– Это еще что за ответ? У тебя что – два класса три коридора? – возмутилась мать. – Учился в лучшем университете – и вдруг чего-то не знаешь? Как это может быть?

А я сказал:

– Не знаю.

Шло время. Отец перестал носить доспехи с гербом Принстона. Мать перестала рассуждать о моих “перспективах”, и они с отцом завели щенка, рыжего с белыми пятнами. Интеллект у него был не выше среднего, но родители этого даже не замечали. “Ты ведь самый умный песик на свете, правда?” – восклицали они, и щенок пожимал им руки, совсем как я когда-то.

Первый сбор выпускников меня немного приободрил. Отрадно было узнать, что я не единственный в мире безработный с университетским дипломом. Впрочем, радовался я недолго: вернувшись домой, обнаружил, что родители отдали мою комнату щенку. На месте флага Принстона, который они купили мне на первый день рождения, висел транспарант с надписью “Вестминстер любой ценой”[19].

Я смекнул, откуда ветер дует, и выпорхнул из родительского гнезда – переехал в мегаполис, где бывший однокурсник, дипломированный философ, взял меня в свою бригаду старьевщиков. Когда же эта отрасль стараниями другого нашего однокурсника была выведена за границу, я остался на насиженном месте и в итоге пристроился свежевать тушки к крысолову – тощему серьезному дядьке с феноменально длинной бородой.

Вечерами я читал и перечитывал несколько книг, прихваченных из родного дома, и в конце концов, скорее всего со скуки, сам стал пописывать. Начал с мелочей: зарисовки характеров, заметки о происшествиях за день, пародии на статьи в газете для выпускников. Со временем, расхрабрившись, принялся сочинять истории о своей семье. Одну я прочел вслух крысолову; он никогда в жизни не улыбался, но над диалогом мамы и щенка смеялся до хрипоты. “У нас с тобой все один к одному, – сказал он. – Я окончил Браун, а через две недели мать начала выращивать соколов в моем углу нашей однокомнатной квартиры!” А повесть о том, как папа испражнялся в соседский колодец, так понравилась моему работодателю, что он снял с нее ксерокопию и послал собственному отцу.

Воодушевленный успехом, я через некоторое время собрал рассказы в книгу, и ее опубликовали. Первое издание я подарил родителям. Они раскрыли книгу на рассказе о соседском колодце и тут же бросились задергивать шторы. На пятидесятой странице они заколотили дверь изнутри досками и стали совещаться, как лучше изменить внешность. Другим нравился мой стиль, и только эти двое ничегошеньки не поняли.

– В чем проблема? – спросил я.

Отец поправил свой самодельный тюрбан, нарисовал у мамы под носом усы:

– В чем проблема? Я тебе скажу, в чем проблема: ты нас в гроб сводишь.

– Я думал, вы этого и хотели…

– Но не в такой же форме! – зарыдала мать.

Только в этот момент до меня дошло, что круг замкнулся. Специальность, выбранная для отвода глаз, нежданно-негаданно стала моим призванием. Но разве я оценил бы ироничность ситуации, если бы мои замечательные родители в свое время не отправили меня учиться в Принстон?

Как мы живем

В Париже об отключении воды предупреждают заранее. Но здесь, в Нормандии, считается, что ты и сам как-нибудь узнаешь. И не просто узнаешь, но и запасешься. А с запасами у меня всякий раз выходит осечка. Но ничего, я выкручиваюсь. Для бритья сгодится и вчерашний куриный бульон, а бачок в туалете, если приспичит, я уж придумаю чем наполнить: молоком, или апельсиновым соком, или шампанским – конечно, если оно не лучшего качества. На худой конец попробую сходить пешком на речку – она у нас за лесом – и там помыться, но до таких крайностей пока не доходило.

Обычно воду перекрывают из-за ремонтных работ в нашей или соседней деревне. Раскапывают землю, меняют трубы, и через несколько часов жизнь возвращается в привычное русло. Беда в том, что отключение воды педантично подгоняют под мой распорядок. В смысле, кран пересыхает, едва я выползаю из-под одеяла – обычно в десять, пол-одиннадцатого. Для меня это ни свет ни заря, а для Хью и большинства наших соседей – позднее утро. Как знать, что за дела у них в шесть утра. Мне лишь известно, что наши жаворонки невероятно собой гордятся, а о рассвете высказываются в таком тоне, словно солнце восходит в награду им лично за беспримерные добродетели.

Последний раз воду перекрывали в начале лета. Я поднялся в привычное для себя время и обнаружил, что Хью куда-то упорхнул по своим неведомым делам. Пришлось в одиночку биться над проблемой кофе – этакой “уловкой-22”: чтобы пошевелить мозгами, мне требовался кофеин, а чтобы взбодрить себя кофеином, требовалось пошевелить мозгами. Как-то раз, еле продрав глаза, я сварил кофе на газировке “Перье”: теоретически это возможно, но не на практике. В другой раз я вскипятил вчерашнюю заварку и залил ею кофе. Ладно бы черный чай – тогда, возможно, кофе все-таки получился бы, но чай был зеленый, и получилась гадость. Вновь пережить эти ощущения не хотелось. Я шарахнулся от чайника и поспешил к вазе с полевыми цветами, стоявшей у телефона на одном из столиков в гостиной.

Цветы собрал Хью, вчера, и у меня защемило в груди, когда я вообразил, как он идет с букетом в руке по грязному полю. Хью – человек хозяйственный, точно сноровистая фермерша с Дикого Запада: сам варит варенье, шьет из мешков шторы для нашей спальни… Как-то я застал его у речки: он колотил грязным бельем по камню. Верно, тогда у нас еще не было стиральной машины, но почему бы в ванне не постирать? “Ау, вы кто такой?” – окликнул его я, и мне показалось, что, когда он обернется, я увижу у него на груди младенца – и не сидящего в удобном рюкзаке, а висящего безо всякой опоры, багрового от натуги, сжимающего беззубыми деснами сосок.