Полная версия

Материя, пространство, гравитация

С повышением температуры тела свыше 104 оно переходит в, так называемое, четвертое плазменное состояние, при котором вещество (тело) состоит из положительно и отрицательно заряженных частиц – электронов, ядер. ионов.

При увеличении степени сжатия силовых нитей, в межатомном и внутриатомном пространствах вещества, до величин, сравнимых с таковыми во внутриядерном пространстве, его температура достигает показателей, при которых начинается термоядерный синтез ядер химических элементов.

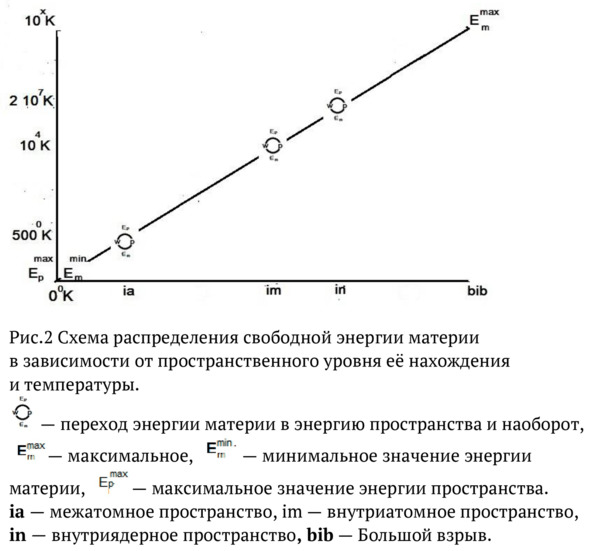

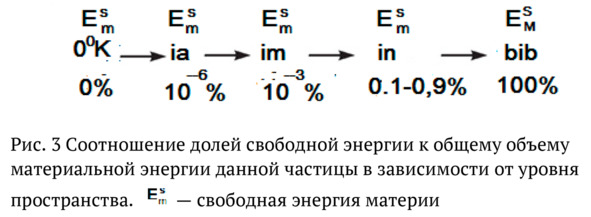

При температуре 00 K в материальных телах нет свободной энергии материи, поэтому в них отсутствуют колебательные движения составляющих их частиц. А вот пространственная энергия в силовых нитях пространства, наоборот, находится в максимальном количестве (Рис.2). По мере роста температуры материальных тел в них увеличивается количество свободной материальной энергии. Каждому уровню пространства соответствует своя доля свободной энергии пространства по отношению к общему объему материальной энергии данной частицы (Рис.3). Так, например, доля свободной материальной энергии (Em) в межатомном пространстве, которая может переходить в энергию пространства (Ep) составляет 0, 000001%, во внутриатомном пространстве соответственно 0,001%, а во внутриядерном пространстве составляет 0,1—0,9%. Таким образом, самые высокие показатели свободной энергии, законсервированной в связях между частицами имеет внутриядерное пространство ядер химических элементов. Наибольшее же её количество сосредоточено в связях аннигилирующих частиц. К примеру, при аннигиляции 1г вещество – антивещество выделяется 1014 джоулей, в то время как при делении 1 грамма урана выделяется 1011 джоулей тепловой энергии. Но и при аннигиляции полного превращения массы материи в энергию не происходит. В этом случае масса вещества распадается до гравитонов, а антивещества (антиматерии) до простонов. Полное превращение массы материи в энергию происходило при Большом Взрыве (bib). В это время масса всех гравитонов, составлявших материю, преобразуется в энергию.

Из схемы распределения показателей свободной энергии материи по позициям следует, что её минимальное количество присутствует в материальных телах (частицах), находящихся при температурах близких к абсолютному нулю, а максимального значения она достигает в условиях, создавшихся при Большом Взрыве. В этих точках её круговорот отсутствует. В остальных позициях она занимает промежуточное положение. Так, в межатомном пространстве за счет свободной энергии материи обеспечиваются связи между молекулами и атомами веществ, вступающих в химические реакции. При синтезе веществ энергия материи сжимает силовые нити пространства и переходит в энергию пространства, а та образует из них связи и соединяет воедино атомы различных химических элементов. В случае распада, наоборот, силовые нити расширяются и законсервированная в них энергия материи высвобождается. В этом и заключается круговорот энергии между атомами и молекулами различных химических элементов. В пространстве внутри атома, обмен энергиями происходит между составляющими атом частицами протонами и электронами. Первые сжимают силовые нити пространства и преобразуют энергию материи в энергию пространства, а вторые, наоборот, расширяют их и переводят энергию пространства в энергию материи. Степень сжатия силовых нитей пространства здесь значительно выше, чем в предыдущем уровне, поэтому и доля свободной энергии в общем объеме материальной энергии частиц, участвующих в физических процессах, здесь также существенно выше. Внутри ядерного пространств, круговорот обмена энергиями происходит между частицами, составляющими ядра химических элементов. Степень сжатия силовых нитей пространства здесь на порядок выше, чем в предыдущих уровнях, поэтому и соотношение между объемами свободной и общей энергией частиц также соответственно выше. В естественных условиях это происходит в недрах звезд следующим образом. С ростом гравитационного сжатия в недрах звезд увеличивается степень деформации (сжатия) силовых нитей внутри звездного пространства. И как только она превысит степень деформации силовых нитей во внутриатомном пространстве атома водорода, электрон преодолевает притяжение ядра (он движется в направлении более высокой степени сжатия) и «вылетает» из атома. В результате получается « бульон « из протонов и электронов, обладающих большой энергией и высоким скоростями. При дальнейшем увеличении степени сжатия силовых нитей пространства протоны поглощают электроны и превращаются в нейтроны. Протоны объединяются (связываются) с нейтронами и образуются дейтроны. При этом на связь между протоном и нейтроном затрачивается энергия материи. Как только степень сжатия достигнет величины равной таковой в ядре гелия, два дейтрона сливаются и образуют первый энергетический слой ядер химических элементов (ядро гелия). Законсервированная в связях протон – нейтрон энергия пространства переходит в энергию материи и выделяется в виде ядерной энергии.

В рабочей гипотезе системы взаимодействия материи и пространства энергия является связующим звеном между ними. Здесь, она выступает в двух формах: энергии материи и энергии пространства. Все физические, химические, биологические, ядерные процессы, явления, взаимодействия происходят при непосредственном участии этих энергий. Они взаимно переходят друг в друга и служат формами перехода одного вида энергии в другой. Рассмотрим это на следующих примерах:.

1. Переход механической энергии в тепловую энергию. При работе на металлорежущих станках, резец снимает стружку с металлической заготовки и она нагревается. Происходит это потому, что в результате поступательного движения резца его механическая энергия затрачивается на расширение силовых нитей пространства между атомами металла кристаллической решетки, сжатых во время образования заготовки обрабатываемого металла. Законсервированная в них энергия пространства преобразуется в энергию материи, то есть в тепловую энергию.

2. Переход тепловой энергии в механическую энергию. В качестве примера, используем систему, идеальный газ и поршень. Молекулярное взаимодействие молекул идеального газа ничтожно мало из-за достаточно больших расстояний между молекулами газа, поэтому ее внутренняя энергия (U) это суммы кинетических энергий поступательного движения всех его молекул. Если сообщить одноатомному идеальному газу тепловую энергию (энергию материи), то она преобразуется в энергию пространства и деформирует силовые нити межатомного пространства. Атомы газа, расширяя силовые нити пространства, приобретают дополнительную кинетическую энергию. При ударе о днище поршня атомы газа передают кинетическую энергию стенкам днища поршня, при этом возникает сила, которая действует на стенку днища поршня и приводит поршень в движение. В итоге тепловая энергия газа преобразуется в механическую энергию движения поршня.

3. Переход световой энергии в электрическую энергию происходит в результате фотоэлектрического эффекта, который представляет собой процесс вырывания электронов из твердых тел в результате воздействия на них световых волн. При освещении твердого тела (катода), энергия световых волн деформирует силовые нити пространства на его поверхности. Электромагнитные волны состоят из отдельных порций энергии квантов (фотонов). Фотон это волна частица, испускаемая атомами при переходе электронов с орбит, удаленных от ядра, на ближние к нему орбиты. При падении на поверхность катода фотоны деформируют (сжимают) в месте падения силовые нити пространства. Степень деформации силовых нитей пространства при этом определяется количеством переносимой фотоном энергии, то есть частотой. Катодный электрон расширяет сжатые силовые нити и приобретает всю принесенную фотоном энергию. Если приобретенной кинетической энергии электрону достаточно, чтобы совершить работу выхода, то он вырывается из катода, достигает анода, и в цепи появляется ток, а если недостаточно, он остается в катоде и фотоэффект не возникает.

4. Переход световой энергии (электромагнитного излучения) в тепловую энергию. При поглощении электромагнитного излучения твердыми телами энергия излучения дополнительно сжимает силовые нити пространства в кристаллической решетке этого тела и преобразуется в энергию пространств. В результате удлиняется свободный пробег электронов и увеличивается амплитуда колебания ядер атомов кристаллической решетке. Электроны, двигаясь по силовым нитям пространства, расширяют их. При этом законсервированная в них энергия пространства преобразуется в энергию материи тепловую энергию.

5. Переход механической энергии в электрическую энергию происходит в генераторах постоянного тока, который и служит источником тока. Внутри источника происходит разделение электрических зарядов под действием сторонних сил на положительные и отрицательные, которые концентрируются у различных полюсов источника. В качестве источников сторонних сил используют механическую энергию двигателей внутреннего сгорания, падающей воды и др. Сконцентрированные у полюсов электрические заряды деформируют силовые нити окружающего их пространства. Взаимодействуя между собой, они образуют единое электрическое поле. При замыкании цепи заряды положительного полюса сжимают в проводнике силовые нити пространства, а содержащиеся в нем свободные электроны приходят одновременно по всей длине проводника в упорядоченное движение. При движении электроны расширяют сжатые силовые нити пространства, в результате чего высвобождается энергия, затраченная на их сжатие, и в цепи возникает электрический ток. При этом внутри источника нарушается равновесие между сторонними и кулоновскими силами, за счет снижения степени деформации силовых нитей пространства, у полюсов, и разделение зарядов начинается вновь.

6. Переход атомной энергии в тепловую энергию. На образование ядер химических элементов затрачивается энергия материи. Она преобразуется в энергию пространства, которая связывает между собой нуклоны ядра. При синтезе ядер легких элементов или при распаде ядер тяжелых, часть этих связей разрушается и законсервированная в них энергия пространства переходит в энергию материи и выделяется в виде тепла.

7. Переход энергии гравитации в механическую энергию. Земля сжимает вокруг себя силовые нити пространства. Наивысшая степень их сжатия находится на поверхности Земли и убывает в направлении от неё пропорционально квадрату расстояния. Материальное тело, помещенное в гравитационное поле Земли, испытывает не себе его воздействие. Степень сжатия силовых нитей пространства массой Земли на несколько порядков выше степени их сжатия материальным телом, поэтому материальное тело совершает движение в силовых нитях пространства, сжатых Землей в направлении её поверхности. Движение тела носит механический характер и происходит оно под действием энергии гравитации, преобразованной в механическую энергию.

1.2 Антивещество

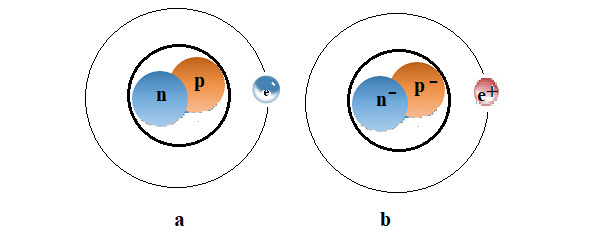

Современная физическая наука теоретически допускает существование экзотического вещества со свойствами, совпадающими со свойствами обычного вещества, но частицы, составляющие это вещество должны иметь обратные электрические заряды. На (Рис4.a) представлена схема строения дейтрона, а на (Рис.4.b) антидейтрона. Такое вещество получило название антивещества. Считается, что при встрече вещества с антивеществом они должны аннигилировать с образованием высокоэнергетических фотонов или пары частиц – античастиц.

Первым кто сделал вывод о существовании античастиц, был английский физик Поль Дирак, на основании выведенного им уравнения, описывающего поведение электрона на скоростях близких к скорости света. При этом оказалось, что для каждого значения импульса (p) электрона имеется два решения с различными значениями полной энергии (E) электрона.

Это означало, что у отрицательно заряженного электрона имеет право на существование с такой же массой положительно заряженный двойник. Так был предсказан положительно заряженный аналог электрона позитрон, экспериментально обнаруженный впоследствии в космических лучах американским физиком К. Андерсоном. Измерения его параметров показали, что он имеет тождественную электрону массу, одинаковый спин, но противоположные электрический заряд и магнитный момент. Ядра антивещества также синтезируются учеными на ускорителях. Так в 1974 году группой под руководством Прокошкина на серпуховском ускорителе протонов были получены ядра антитрития и ангтигелия.

В настоящее время экспериментально обнаружены античастицы большинства известных частиц. Античастицы имеют такую же массу, спин и время жизни, как и частицы, но у них противоположные знаки электрических зарядов, магнитных моментов, барионных и лептонных зарядов. Однако среди них имеются, так называемые, истинно нейтральные частицы, у которых все характеристики совпадают. К ним относятся фотон (γ – квант) и π0 – мезон. По современным представлениям характерной особенностью поведения пар частица-античастица является тот факт, что при столкновении они аннигилируют. Процессы аннигиляции идут с сохранением энергии, импульса, электрического и других зарядов, Так, при столкновении пары электрон-позитрон низких энергий (e-, e+), при нулевом спине (J = 0) испускается, вследствие закона сохранения зарядовой четности, четные числа γ – квантов (практически два фотона). При средних энергиях сталкивающихся частиц происходит взаимопревращение пар частиц в более легкие частицы, а при столкновении высокоэнергичных частиц, легкие частицы могут аннигилировать с образованием более тяжелых частиц.

Следует отметить, что наряду с аннигиляцией, трансформацией вещества в излучение, также широко известен и обратный процесс, рождение пар частица- античастица из энергии γ – квантов. Проведенные расчеты показали, что для возникновения пар частица – античастица необходима энергия, несколько превышающая удвоенную энергию покоя пары. Так, для создания пары протон – антипротон, масса покоя каждой которых составляет не более 2 ГэВ, необходимо затратить энергию в размере около 4,4 ГэВ. Аннигиляция является лидером по выделению энергии по сравнению с другими аналогичными процессами, существующими в природе. К примеру, при аннигиляции 1 грамма антивещества выделяется значительно больше тепловой энергии, чем при делении 1 грамма урана.

Выше приведенный литературный обзор свидетельствует о том, что в настоящее время накоплен богатый материал о рождении пар частица-античастица и их аннигиляции. Материалы о существовании в природе античастиц и их взаимодействии с частицами подтверждены экспериментально и всесторонне теоретически обоснованы, но вместе с тем оставляют и ряд нерешенных вопросов и проблем. Вот некоторые из них. Пока ещё нет однозначного ответа на следующие вопросы. В чем заключается физический смысл аннигиляции и почему при этом выделяется такое огромное количество энергии? Какие факторы влияют на внутреннюю перестройку легких аннигилирующих части при образовании из них более тяжелых? На эти вопросы, по мнению автора, определенный физически осмысленный ответ можно получить с помощью смоделированной системы взаимодействия материи и пространства

В рамках этой системы механизмы взаимодействия аннигилирующих части и их рождение представляются следующим образом:

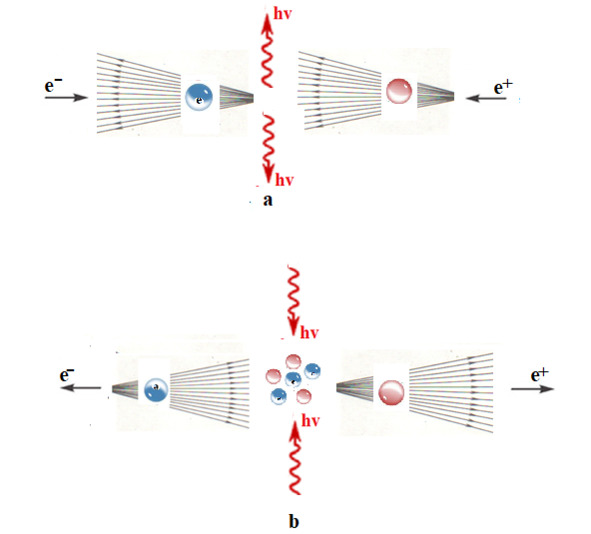

1. Аннигиляция свободных низкоэнергетических пар частица-античастица

Электрон представляет собой «конструкцию» из отрицательно заряженных частиц (простонов), вытянутых в силовые нити пространства, а позитрон из положительно заряженных частиц (гравитонов), также вытянутых, за счет отталкивания одноименных зарядов, в силовые нити. При движении электрон расширяет силовые нити пространства, а позитрон их сжимает. В первом случае выделяется энергия материи, затраченная на их сжатие, а во втором выделяется энергия пространства, затраченная на преодоления их отталкивание. Если скорость движения частиц значительно ниже субсветовой скорости, то величина их кинетической энергии лежит в пределах, при которых считается, что частицы обладают низкой энергией. Столкновение свободных низкоэнергетических, обладающих энергией 511 кэВ, электрона и позитрона приводит к разрушению их «конструкций». При этом разрываются связи между частицами, составляющими их простонами и гравитонами, с выделением энергии связи —энергии материи и энергии пространства. Так как, кинетическая энергия электрона и позитрона при их столкновении переходит в энергию пространства, то соотношение её в общем балансе энергий имеет некоторое преимущество перед энергией материи. Но его недостаточно, чтобы потерявшие связи свободные простоны и гравитоны перестроить в новые частицы. В итоге вся выделившаяся энергия переходит в энергию двух γ – квантов, разлетающихся в противоположные стороны (Рис.5 a).

2. Рождение электрон-позитронных пар в результате взаимодействия фотона с внешним электрическим полем.

Кроме процессов аннигиляции пар частица-античастица, также известен обратный процесс рождения фотоном электрон-позитронных пар. Происходит это под воздействием на фотон внешнего электрического поля или другого фотона. Хорошо изучен этот процесс в кулоновском поле атомного ядра. Влетающий в это поле высокоэнергетический фотон электрона взаимодействует (интерферирует) с фотонами (переносчиками материальной энергии) этого поля. Рождение электрон —позитронной пары происходит лишь в том случае, если энергия фотона не менее суммы масс покоя обеих частиц.

Ef = 2mc2 = 1,02Мэв.

Согласно базовым принципам смоделированной системы фотон представляет собой энергетический пакет материальной энергии, который переносится силовыми нитями пространства. При взаимодействии (интерференции) фотонов материальная энергия высокоэнергетического фотона трансформируется в энергию пространства. В результате из силовых нитей пространства образуется электрон, а из гравитонов, образовавшихся вследствие обратного перехода остатка энергии пространства, формируется позитрон (Рис 5.b).

Рис.4 Схемы строения пары частица – античастица

a – дейтрона, b – антидейтрона

Рис.5 Схема рождения пар частица – античастица из энергий фотонов e- – электрон, e+ – позитрон

Одним из наиболее важных загадок физики является вопрос, почему во всей видимой части Вселенной присутствует одна лишь материя. Хотя согласно фундаментальным законам физики в момент рождения Вселенной должно было возникнуть одинаковое количество материи и антиматерии. Куда в таком случае делась антиматерия?. По этому вопросу среди физиков теоретиков нет единого мнения. Одни объясняют отсутствие во Вселенной антивещества асимметрией между нею и веществом, которая возникла уже в процессе Большого Взрыва. Другие объясняют нарушение диспропорции между ними тем, что изначальное количество вещества (барионная материя) и антивещества (антибарионная материя) было одинаковым, но, вследствие несимметричности реакций относительно частиц (материи и антиматерии) и произошло увеличение первой и уменьшение второй. Третьи считают, что во Вселенной имеются области, где в одних доминирует материя, а в других антиматерия.

Используя базовые принципы смоделированной системы при рассмотрении этого вопроса можно сделать следующие выводы.. Материя и антиматерия в формах вещества и антивещества сосуществуют вместе, но только в разных плоскостях.

Иллюстрацией к этому предположению могут служить следующие физические процессы, происходящие в реальности: рождение электрона и позитрона, частицы и античастицы, при встрече двух квантов энергии (Рис.5 b), а также аннигиляция электрона при встречи с позитроном (Рис.5 a).

В первом варианте для образования электрон позитронной пары необходимо столкновение двух фотонов. Общая энергия фотонов должны быть не менее двух масс электронов 1,02 МэВ. Электрон образуется из свободных простонов, а позитрон из свободных гравитонов. Обе частицы в необходимом количестве всегда находятся в физическом вакууме. Высвободившаяся в результате столкновения фотонов энергия локально сжимает силовые нити пространства до степени, превосходящей степень сжатия их внутри электрона и позитрона. При этом материальная энергия фотонов расходуется на образование энергетических связей внутри позитрона, а энергия пространства на образование энергетических связей внутри электрона. После образования частицы не аннигилируют, а разлетаются в разные плоскости. Во втором варианте частицы встречаются в одной плоскости и взаимно уничтожаются. В этом случае внутри позитрона и электрона разрушаются энергетические связи, соединяющие гравитоны и простоны. Законсервированные в энергетических связях энергии материи и энергии пространства высвобождаются, а свободные гравитоны и простоны возвращаются в физический вакуум.

1.3 Кварк – глюонная плазма

Согласно современным воззрениям некоторых физиков теоретиков в течение 10—11 секунды после Большого Взрыва во Вселенной доминировало вещество в виде так называемой кварк – глюонной плазмы, которая представляла собой набор из глюонов, кварков и антикварков. Существование такого экзотического состояния материи стало возможным благодаря высоким показателям температуры (более 2 триллионов градусов) и давления, которые господствовали в эти мгновения жизни Вселенной. После того как эти показатели снизились кварки, антикварки и глюоны начали объединяться в адроны, потому что при более низких температурах эти частицы не могут находиться в свободном состоянии. В настоящее время экспериментально доказано, что протоны и нейтроны, а это адроны, состоят из кварков, которые находятся внутри них в «конфайнментном» состоянии, в обычных же условиях кварки в свободном состоянии существовать не могут. На сегодняшний день существует предположение, что кварк-глюонная плазма может естественно существовать в ядрах нейтронных звезд. Её можно получить и искусственно. Так, по сообщению американских ученых им удалось получить на ускорителе кварк-глюонную плазму на коллайдере тяжелых ионов RHIC. В результате столкновения ядер золота с субсветовой скоростью температура в зоне их соударения составила1010 К, а давление 1030 атмосфер.

Как уже отмечалось ранее, кварки являются составными частями протонов и нейтронов. Общеизвестно, что в начале, кварки были теоретически предсказаны, как фундаментальные частицы, которые нельзя разделить на части, а затем были открыты экспериментально. Чтобы расчеты теоретической модели были работоспособны, заряд электрона был раздроблен. Было принято: один тип кварков имел положительный заряд в 2/3 заряда электрона, а другой бы имел отрицательный заряд в -1/3 заряда электрона. В настоящее время известно 6 типов кварков: u. d. s. c. b. t. Кварк u верхний кварк. Он имеет заряд + (2/3) е. Кварк d нижний кварк. Имеет заряд – (1/3) е. Кварк s странный кварк имеет заряд – (1/3) е, Кварк c очарованный кварк имеет заряд + (2/3) е. Кварк b прелестный кварк имеет заряд – (1/3) е. Кварк t истинный кварк имеет заряд + (2/3) е. У всех кварков имеются антикварки. Они подразделяются на поколения: u и d – кварки первого поколения, s и с – кварки второго поколения, b и t – кварки третьего поколения. Кварки не могут существовать свободно. Они получают «пакеты» энергии от соседних кварков и сами их посылают другим кваркам. Эти пакеты называются глюонами, если они их не получают, то становятся виртуальными частицами. Глюоны являются переносчиками сильного ядерного взаимодействия. Сильное взаимодействие до определенного предела усиливает свое действие на кварки, чем дальше они удаляются друг от друга, тем оно сильнее действует на них. Чтобы сильнее стягивать кварки сильное взаимодействие создает новые глюоны. Глюоны являются безмассовыми бозонами со спином равным 1. В итоге, можно сделать следующий вывод. На основе теоретических и экспериментальных разработок были открыты новые неделимые частицы кварки, которые являются составными частями протонов и нейтронов, входящих в состав ядер атомов. Такое заключение делает хромодинамика, Но, не делимы ли они, попробуем осмыслить это с позиции силовых нитей пространства

Протон состоит из двух кварков u одного кварка d. Нейтрон состоит из двух кварков d и одного кварка u. Заряд протона положителен и составляет +1. У нейтрона заряда нет, он нейтрален. У традиционной физики нет четкого объяснения, что же собой представляет заряд. Из каких частей он состоит и можно ли его дробить. Получается первая не стыковка. Далее протон состоит из двух кварков u одного кварка d. Нейтрон состоит из двух кварков d и одного кварка u. Из этого видно, что они отличатся друг от друга кварками. У протона «лишний» кварк u, а у нейтрона кварк d. Но если сравнить их массы, то получим разницу в 2,78. Нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрино. Следовательно, кварк d должен иметь массу равную массам электрона и антинейтрино. Масса антинейтрино пренебрежительно мала, поэтому возьмем для расчетов только массу электрона 0,511 МэВ.. Выходит, что разница масс составляет почти шесть масс электрона. В тоже время, величина электрического заряда у электрона равна -1, а у кварка – (1/3) е. Вторая не стыковка. Таким образом, основная версия теоретической модели кварков о том, что они фундаментальны, то есть неделимые, как видно не состоятельна.