Полная версия

Странные миры, странные гости

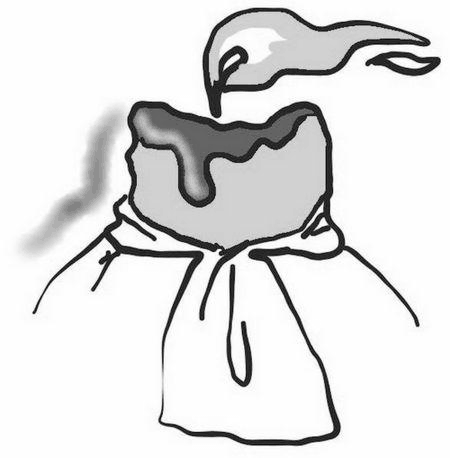

Теперь ему приходилось зреть серый холодный зал. Посреди него стол, сияют свечи – восковые пальцы, щекочущие воздух пламенеющими ногтями. Хмурый мужик с косичкой, похожий на Вилли Нельсона[13], ведет за руку девицу в пышном старомодном платье. Шуршат юбки. Джаред пытается кричать, проснуться, он устал от секса, с него хватит… Но треклятый сон продолжается. Доносятся смачные шлепки, свистит, рассекая воздух, кнут, пахнет шоколадом и мышами[14].

В следующее мгновение следует смена декораций. Теперь перед ним городская улица. Видно плохо, все смазано, как в тумане. Из него выныривает раскачивающаяся фигурка. Силуэт вызывающе покачивает бедрами, длинные ноги в туфлях чертят на асфальте кривые линии – дама явно навеселе. Сзади что-то пронеслось, упало на землю. Мини-дельтаплан? Непонятный предмет с крыльями. Женщина не заметила, продолжая плестись сквозь сероватую дымку. Впереди фонарь, вывеска забегаловки. Аргоновые лампы лизнули ее шею, их свет оставил мазок на открытом женском плечике.

Багровый мазок.

Может, дело не в свете? Мясного цвета пятно растет, оно растекается, смещается ниже. Из туманной мглы к девице тянется скрюченная лапа. Леди падает, кричит. Ее силиконовые губы накачиваются ужасом, превращаясь в автомобильную покрышку, округляя рот, а черная тень чулком натягивается на избранную жертву… на избранную…

Вокруг торжествовал ад. Казалось, бежевые обои впитали в себя бушевавший в крови огонь, став пунцово-красными. Как губы упыря, как губы Гарриет. Кровать содрогалась, деревянные подпорки-колонны тряслись, готовые вот-вот обломиться и рухнуть. Алый мир исходил испариной, огромное зеркало перед кроватью кривлялось, пятна приглушенного света ночников скакали сонмом собравшихся на шабаш ведьм. Джареду чудилось, что от кровати исходит жар, который подпитывает его, циркулирует по кровеносной системе, надрывая артерии, растягивая жилы, сжимая мускулы. Воздух толчками, с надрывным хрипом вырывался из горла. Джаред приоткрыл глаза, сверкнули белки. Пот мешал видеть, тело Гарриет заслоняло Вселенную. Зеркало бесстыдно отражало дрожащие тела, трепыхавшиеся на «площадке для любовных игр»… И вновь на подкорке отложилось: что-то не так. Чего-то в этой картинке не хватает… Гарриет прильнула к мужчине и все перед ним взорвалось мириадами молний и искр.

Встав сварить себе кофе (Гарриет поднялась раньше и уже принимала душ), измочаленный и выпотрошенный Джаред все-таки ухитрился включить приемник. Передавали последние новости. Ничего особенного: политика, склоки, «звезды», сплетни… А вот это уже не пропустишь. Джаред сделал погромче – в Сохо обнаружили зверски убитой какую-то стриптизершу. Подробности шокировали, женщину задрало некое животное, на теле остались глубокие следы от подобия клыков.

– Мать вашу! Бродячие собаки…

Джаред вернулся в спальню, кинул на кровать рубаху. Пора собираться, работа не ждет, назначена встреча. Случайно задев одну из деревянных тварей у изголовья, он отдернул руку: резное рыло оказалось горячим и… влажным. Поднеся запястье к глазам, он увидел яркий мазок алого цвета. Почувствовал металлический запах. Кровь. Вот тогда он вспомнил, чего не увидел последней пылкой ночью, чего не было. В зеркальном отражении не хватало одной из гнусных горгулий.

Взяв толстяка за грудки, Джаред припер его к стенке. Лавочник задыхался, похожие на ягодицы щеки покрыл румянец, изо рта доносилось тяжелое дыхание – пахло мятными леденцами. Торгаш упирался, но Джаред надавил коленом куда следует и чувачок раскололся, что твой гнилой орешек.

– Бога ради… не надо… я скажу… но это все сплетни старух, б-бред… она… она принадлежала маркизу… он был уверен… уф фрк… что кровать дарует ему силу… мужскую…

Тренированные пальцы Джареда сильнее стиснули шею пузана. Тот протестующе закряхтел, лопнула пуговица, щелчком отлетела к старинному бюро.

– Как она дает силу?

– Я слышал… знаю… хр-р… что через кровь… это все легенды… те бестии на изголовье… они в-вроде как живые… черная магия… оживают… летают… по ночам нападают… пожирают и п-пьют кровь и дают набухать…

Джаред скрипнул зубами. Оттолкнув толстяка, он дал ему отдышаться. Глаза последнего чуть не вывалились из орбит. Не ровен час, шлепнутся на пол. Закурив, Джаред тихо спросил:

– Как звали первого владельца кровати, ну, того маркиза?

Всхлипнув, хозяин лавки выдавил стон:

– Де Сад… Его звали маркиз де Сад…

Судьба-индейка. Indyk losu

Моисей Израилевич Кац всю свою сознательную жизнь отдал служению Кулинарной Музе. С тех самых пор, как в коммунальной квартире до колыбели маленького Мойши впервые донеслись «соблазнительные» запахи соседского варева, он стал верным воином ножа и сковородки. После техникума в советское время Моисей орудовал на заводской столовке, продавая из-под полы стыренную свинину.

Когда посыпался СССР и многие его знакомые подались в Землю Обетованную, Мойша нашел тепленькое местечко, и не где-нибудь, а в Метрополе! Потихоньку он подмял под себя всю тамошнюю кухню, а опосля разжился собственным бизнесом – открыл свой персональный ресторан с говорящим названием «Синай»[15]. Потянулась соответствующая публика, завязывались нужные знакомства.

В 90-е клиентами Моисея Израилевича были бизнесмены, депутаты и воры в законе. Он до сих пор бережно хранил в своем шкафу пересыпанный порошком от моли малиновый пиджак – подарок одного из криминальных авторитетов. Расшаркиваясь с высокородной публикой, Кац был предельно жесток с конкурентами, круто зачищая бизнес-территорию от соперников. И при этом успевал вести собственное шоу на ТВ, в самый прайм-тайм.

В передаче «Закон Моисея» он шинковал капусту, измельчал в порошок разные травы, по-научному варил картошку и учил уму-разуму подрастающее поколение кашеваров. Но главное – он занимался своим любимым делом: готовил блюда из индейки. Вообще, это был его конек. Индейка жареная, вареная, приготовленная на пару, превращенная в «конфету»…

С почти садистским удовольствием Кац вгонял в сочное упругое мясо деревянные шпажки, протыкал и надсекал пупырчатую кожицу, сыпал соль и перец в сочившиеся кровью раны несчастной птицы. Хрустели перебиваемые суставы, лопались сухожилия, дробилась кость, потрошились безмолвные тела. Под внимательным оком камеры Моисей неистовствовал, придумывая новые способы пытки и увечий для упитанной птички. Сколько он их переготовил – не счесть. Ежели потрудиться и собрать кости всех жертв, положенных на алтарь Мишлена[16], можно было бы выстроить точную копию Эйфелевой башни.

Коронным же блюдом в этой «пытошной» являлось приготовление целой индюшки, которую обезглавливали прямо на глазах у миллионной аудитории. Мамаши истерили, дети визжали, «правильные» народные избранники возмущались, требуя запретить кровавое зрелище. Но Моисей лишь ухмылялся и наблюдал за растущими рейтингами – связи покрыли его непроницаемой броней.

Броня-то броня, но у нашего «броненосца» нашлась таки ахиллесова пята. Сердечко у Мойши давно уж пошаливало – сказывалась напряженная работа. Насаживая исковерканные сердца индеек на бамбуковую шпажку, Кац думал о собственном трепыхающемся вразнобой органе. К врачам он ходил, правда, на регулярное лечение не хватало времени.

Заниматься здоровьем необходимо, это как пить дать, но есть дела и поперспективней: намечалось расширение бизнеса, приезжали иностранные гости. В общем, не до сердечных шумов.

Вот это-то Моисея Израилевича и подкосило.

Он как раз рубил портулак[17] в очередном выпуске «Закона Моисея», когда его хватил удар. Мотор забарахлил, руки повисли плетьми, ноги подкосились. Он словно куда-то несся, а слова и вскрики столпившихся вокруг людей доносились как сквозь толщу воды.

Свет сузился до маленького окошка, к которому и устремился наш шеф. Он прекрасно ощущал свое тело, чувствовал необычайную легкость и даже душевный подъем. При этом он полностью отдавал себе отчет в том, что находится при смерти и что ждет его отнюдь не райское блаженство. Праведником назвать его язык не поворачивался. Моисей улыбнулся, вспоминая прожитую жизнь: пьянство, гулянки, измены… Воистину Сарочка, его последняя жена, хлебнула с ним лишку.

Интересно, за какой именно грех ему придется держать ответ первым? Моисей ни о чем не жалел.

Вертясь и крутясь в подобии кротовой норы, Мойша несся к светящемуся объекту. Все именно так, как обычно описывают околосмертный опыт… Если бы он мог с кем-нибудь поделиться своими наблюдениями…

Тоннель, сквозь который он летел, расширился; свечение увеличилось и стало почти нестерпимым. Теперь из белого оно сделалось пурпурным. Кац со всей дури влетел в какое-то необозримое пространство, заполненное красным туманом, оседавшим на его очках (и они здесь?) кровавыми каплями.

Весьма неуютная локация.

Поеживаясь, Моисей всматривался в туманную мглу. Из нее, раскачиваясь, выплывали два подозрительных силуэта. По мере приближения они обретали все более четкие контуры. Рогатые! Горбатая парочка проковыляла к Мойше, ужасая невыразимым уродством.

Один, что потолще, сжимал в растопырках немаленьких размеров том. Сдув с него пепел, он зашуршал пергаментными страницами. Другой черт стоял чуть поодаль, безучастно ковыряя в ухе. Он широко зевнул, и Кац внутренне содрогнулся, увидев острые зубы, покрывавшие не только рот, но и язык демона.

– Нуте-с… Так как вас по батюшке?

Первый бес остановил на вновь прибывшем взгляд поросячьих глазок. Мойша, глотая ком в горле, дрожащим голосом назвал свое имя. При этом подумал, неужели в сверхъестественном мире не способны узнать такой пустяковины?

Черт рылся в бух-книге. Страницы переворачивались, шурша змеиной чешуей. Они шептались, шушукались, точно сонм потревоженных призраков. Наконец, звериный коготь подчеркнул нужную строчку. Возникла вспышка, как от старинного фотоаппарата; в воздух поднялось небольшое облачко.

Захлопнув книженцию, демоническая сущность взмахнула лапой, указывая на кружившийся перед Моисеем пунцовый туман. Послышались шум воды, металлический звук, бряцание, какая-то возня. В сердцевине туманных волн что-то шевельнулось. Показались очертания – нечто круглое, неуклюжее, с отвисшими боками. Оно чапало к Мойше, смешно переваливаясь из стороны в сторону.

Кац повеселел – он узнал эту сногсшибательную фигурку. Неужели ему суждено провести вечность в компании своей тещи, Розы Амальриковны? Насолил он ей, конечно, будь здоров…

Раскрыв объятия, Мойша ждал свою разлюбезную маму. Туман поредел, освобождая из своих пут двигавшийся к шефу объект. Толстое тело несли тонкие ножки, вытянутая шея венчалась крохотной головкой с длинной соплей. Нет, при всем уважении, это явно не Роза Амальриковна.

Бокастая индейка, воинственно распушив перышки, нагло шагнула к испуганному Кацу. Что все это значит?

Сзади раздалось сиплое перханье: главный черт закашлял серой.

– Он в полном вашем распоряжении!

Мойшу грубо пихнули в спину. От такого беспардонного обращения начальник «Синая» завертелся волчком, проваливаясь и уходя вниз, вниз, вниз…

Туман расступился. Перед Моисеем Израилевичем была идеально надраенная кухня. Тут все, что необходимо – включенная плита, пышущая жаром духовка, ряд остро наточенных ножей, топорик для рубки мяса, молоток, блендер, ступка с пестиком, соковыжималка, мясорубка, микроволновка, раскаленная докрасна вафельница.

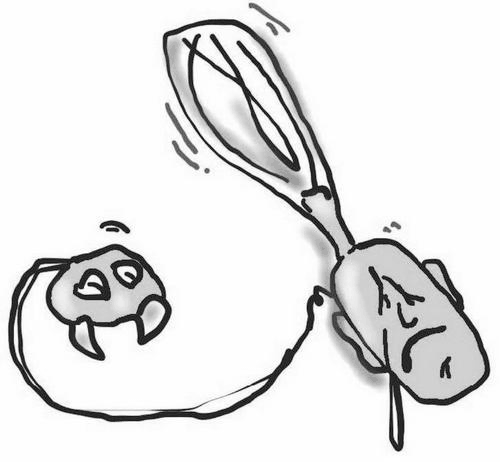

На застывшего перед этим кулинарным эльдорадо повара наплыла черная тень. Распустив соплю, индейка нависла над человеком, который как-то съежился, сдулся, уменьшился, напоминая проколотый шарик. Птица наклонила голову набок, стрельнула черным глазом. Мойша никогда не видел, чтобы птичий клюв мог так растягиваться в зловещей улыбке. Но именно это и происходило – отбившаяся от рук индюшка улыбалась.

Надев поварской колпак, она вытащила деревянные шпажки…

Пальчики помнят. Gra na cztery ręce

– Дьявол его разбери! Вздумалось ему помирать когда ни попадя!

Оппенхаймер яростно дернул себя за рыжий ус. Будучи импресарио недавно преставившегося пианиста-виртуоза Германа Герта, он терпел с его смертью огромные убытки. Нервно расхаживая по комнате венской квартиры, делец изрыгал проклятия, потрясал бессильно сжатыми кулаками. Массивные брелоки на цепочке, пронизывавшей его жилет, раскачивались и позвякивали в такт телодвижениям своего владельца.

– Вот она, благодарность! Я его можно сказать вывел в люди, одел, обул, накормил – а он со мной так обошелся! Оставил без гроша в кармане!

Злобный голос гремел под лепным потолком, стесняя слух гипсовых амурчиков. Топорща усы, Оппенхаймер повернулся к спокойно сидящему в роскошном кресле тощему субъекту.

– Вы только вообразите, герр доктор, я его взял буквально со дна общества и поднял на самые небеса музыкального олимпа… Все, слышите, все, чего он достиг – он достиг благодаря мне! Негодяй! Такие деньги!

Мысль об утекающих сквозь пальцы денежных потоках вызывала у Оппенхаймера почти физическую боль. Весь в мыле, рассерженный и буйствующий, он походил на старого верблюда, которого вдруг лишили любимого водопоя. Да как он посмел?! В тот самый момент, когда должен был случиться апофеоз, когда все уже готово – афиши расклеены, билеты раскуплены. Когда взят аванс, а на концерте будут присутствовать господа голубых кровей.

Все рухнуло в одночасье.

– Именно дьявол тогда бросил Герта в этот проклятый открытый экипаж. И это в стоявшие тогда морозы! Он заболел – а я теперь стал должником… А какие мы могли бы сделать дела…

Паркет треснул под тяжелым каблуком глубоко огорченного импресарио.

Имя Германа Герта в то время гремело по всей стране. И не было ни одного модного салона, ни одного местечка, где бы о нем не слышали. Еще бы! Ведь во многом ему удалось обскакать самого Листа[18]. Когда Герт садился за рояль, его руки начинали жить собственной жизнью.

Гибкие пальцы, казалось, теряли суставы и превращались в каучуковые, споро перебегая по клавишам фортепиано. А что за звуки они извлекали! Руки маэстро обретали ловкость каракатиц, сливаясь и разъединяясь в каком-то колдовском танце. И на свет являлась мелодия – то страстная, то спокойная, грусть и печаль уступали место торжествующей радости, околдовывая слушателей, ввергая их в транс…

Отныне все это стало историей.

Неожиданная болезнь и скоропостижная смерть Герта перечеркнули все честолюбивые замыслы Оппенхаймера, наложившего лапы на творчество музыканта. Подумать только, что будет твориться в Венской опере! Что он будет объяснять мсье Боннэ, влиятельному финансисту, вложившему часть своих средств в мировое турне Герта? И, самое страшное, как отнесется ко всему этому монарший двор?!

Все эти мысли полоснули Оппенхаймера по сердцу. Широкий лоб болезненно сморщился, обнаружив множество глубоких складок, походивших на след когтей разозленного тигра. И этим тигром была жадность. Музыкальный делец не мог поверить в происходящее – целое состояние уплывало из рук, исчезая за горизонтом грозящей ему катастрофы.

В отчаянии импресарио со всей силы вломил кулаком по столу красного дерева. Бриллиант на его мизинце заиграл радужными красками.

И в этой комнате, в которой разразилась эмоциональная буря, был лишь один уголок спокойствия. Безразличный ко всему доктор Фрункель допустил только одну вольность – забарабанил мертвенно бледными пальцами по подлокотнику кресла. Лицо герра доктора, лишенное крови, анемичное и застывшее, никогда не становилось полем битвы бушующих чувств. Длинный и бесцветный, он походил на мелок от тараканов.

– Черт побери! Что же мне делать?

Сотрясаемый нервной дрожью, Оппенхаймер воззрился на своего давнего товарища. Фрункель все еще сидел, размышляя о чем-то и выстукивая легкомысленный мотивчик:

Тра-та, тра-та, тра-та-та!

Оппенхаймер вновь стиснул кулаки. Намечалось второе пришествие бури. Не замечавший до этого ничего вокруг Фрункель вдруг порывисто поднялся. Наблюдалось неожиданное для него оживление. Тонкие губы дрогнули, глаза проницательно сверкнули. Обращаясь к импресарио, герр доктор милостиво позволил словам покинуть темные недра своего рта:

– Вы знаете об опытах Алессандро Вольта?

Далекий от музыкальных тем вопрос поставил Оппенхаймера в тупик. Напряженно посапывая, он задумчиво подкрутил растопыренный ус. Вольта? Где-то он уже слышал это имя. Рыжие пучки волос вокруг зеркальной лысины опасно вздыбились, свидетельствуя о напряженном мыслительном процессе.

– Это что, новомодное увлечение? Навроде животного магнетизма или месмеризма[19]?

– Не совсем. Здесь речь идет о новом виде энергии, об электричестве. Удивительная вещь, способная заставить лягушачьи лапки танцевать канкан. И еще много чего можно проделывать с этой материей, если правильно направить ее, заставить течь по нужному руслу…

Герр доктор вновь погрузился в свои мысли. Он давно интересовался данным предметом, возможность обуздать молнию манила его, почти ослепляла. Чем он не Зевс, не Юпитер? У самого Фрункеля была небольшая мастерская в подвальном помещении одного особнячка в самом центре Вены. Бесконечными вечерами он предавался своему скромному увлечению, колдуя над машиной особой конструкции. Вероятно, теперь ему удастся испытать ее в полную силу… Что там писала госпожа Шелли[20]?

Фрункель улыбнулся, превратившись в череп из старинной костницы. Белое лицо слегка зарумянилось, нагло нарушая привычную для него однотонность. Теперь он меньше напоминал цыпленка, приготовленного по заветам кошерной кухни[21]. Внимательно вглядывавшийся в костлявую фигуру Оппенхаймер уловил состоявшуюся перемену:

– Если у вас есть какое-то предложение, я вас слушаю…

Двое людей стояли чуть поодаль, пока хмурые гробовщики извлекали на свет божий огромный дубовый ящик. Оппенхаймеру пришлось задействовать кое-какие ниточки, «позвенеть» деньжатами, пустить в ход имеющиеся связи. Теперь они с Фрункелем стояли на безымянном кладбище, наблюдая работу могильщиков. Черная земляная куча быстро росла, засыпая мраморное надгробие с надписью «Герман Герт…».

Лопаты полосовали землю, вырезая, выгрызая из ее объятий вернувшееся к праху человеческое существо.

Пахнуло перегноем и сыростью, импресарио зябко передернул плечами. Заметив это, Фрункель изогнул прорезь рта в кривой ухмылке. Оппенхаймер, на его взгляд, всегда был немного трусоват. Даже в собственной вотчине – области театральной, – ему не хватало смелости и дерзкого полета мысли. Задумчивость эскулапа прервал начавший накрапывать дождь; нетерпеливый доктор сильнее сжал ручку своего маленького саквояжа. В нем – все, что им сейчас необходимо.

Сильный порыв холодного ветра донес слова Фрункеля:

– Герт угас стремительно, похороны согласно его завещанию прошли скромно, без особого шуму. Так что, похоже, светское общество ни о чем пока не догадывается. Кроме того после погребения времени прошло немного. Все это значительно облегчает нам нашу задачу… Весьма удачно!

Плотнее укутавшийся в шелковый шарф Оппенхаймер неодобрительно покосился на спутника. «Удачно» по его мнению не слишком подходящая здесь формулировка. Правда, кое-что из сказанного дорогим герром доктором действительно было истиной. То, что предстояло сделать, побуждало импресарио внутренне сжиматься, чувствовать себя испуганной черепахой. Стараясь унять зачастивший пульс, суеверный «искусствовед» мысленно твердил, что это крайне необходимо. Тем более все произойдет быстро…

Наконец земные недра изрыгнули мореный прямоугольник дерева.

Отряхнув остатки почвы и отвинтив упрямые болты, державшие его крышку, могильщики поспешно отошли в сторону. Гроб Германа Герта предстал перед очевидцами во всей своей «макабрической» «красе». Его бока полоскали солнечные отблески, метавшиеся по матовой поверхности ритуального объекта. Налетевший ветер наподобие крыльев раздул полы пальто Фрункеля, с мрачной решимостью приблизившегося к недвижно лежащему мертвому телу.

Саквояж был открыт, закипела работа.

Последнее, что увидел Оппенхаймер – появившийся из бархатной подкладки ланцет. Затем он отвернулся, вверив все в опытные руки герра доктора.

В комнате, буквально заваленной предметами искусства, было довольно тихо. Тихо, если не считать некоторых настораживающих звуков.

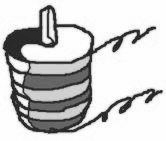

Сидевший в своем любимом кресле Оппенхаймер беспокойно заерзал. Сторонний непосвященный наблюдатель мог бы подумать, что в смежной зале наш широколобый друг разводит сорок. Но приглушенный стрекот принадлежал не банде пернатых, а исходил от внушительного металлического аппарата. Он был собственной разработкой Фрункеля и подпитывал электрической энергией нечто, скрытое под стеклянным колпаком на одной из верхних полок. Именно этот предмет вызывал неприятные ощущения у достойного импресарио…

После кладбищенского променада, оставляя Оппенхаймера наедине с его судорожно сжимающимся желудком, Фрункель предупредил сообщника о некоторых обязательных «процедурах». Да, «процедурах», так они условились это называть. И теперь приближалось время, когда нужно было к ним приступать.

Скосив глаза по направлению к треклятой комнате, театральный агент испустил негромкий стон.

Ничего не поделаешь – надо!

Заставив неимоверными усилиями оставить мягкий покой кресла, Оппенхаймер проковылял в залу. Чуть позже он вернулся, слегка дрожа и отворачивая голову от того, что был вынужден сжимать в руках. Небольшое и цепкое, оно примостилось у него на коленях…

Так, что там говорил Фрункель? Нужно осторожно массировать, чтобы… как он там выразился… «пробудить» профессиональные навыки. Мой бог, какое же оно холодное! На ощупь предмет был просто ледяным куском мрамора, но Оппенхаймер смело начал разминать «деталь» пальцами. Единственное, что его согревало в тот момент – это грезы о предстоящем денежном куше.

Здание Венской оперы озаряло сияние.

Нарядные дамы и кавалеры прибывали в торжественных экипажах, окруженные блеском пелерин, бутоньерок и утонченным запахом дорогих духов. Грянул тот самый день, который столько раз воссоздавал в своих мечтах импресарио Германа Герта. Ничто теперь не могло разрушить его планы.

Фрункель, верный друг, хлопотал над последними важными штрихами. С черного входа в Оперу был вкачен тяжеленный ящик, спровоцировавший толки и пересуды среди транспортировавших его грузчиков. На вопросы обескураженного руководства уважаемого учреждения было отвечено – причуда гения. Ну что же, этот маленький каприз не так уж и трудно реализовать.

Правда, Фрункель выдвинул еще одно условие: на сцене должны установить ширму, прикрывающую музыканта со всех сторон. Без нее всемирно известный артист выступать не станет. Круглые глаза и удивленные возгласы сгладил звон денег – и час ноль настал. Оппенхаймер в нетерпении расхаживал, скрытый бархатной занавеской, покуда в центре на постаменте размещали царственный рояль.

Сегодня он будет править в этом королевстве музыки.

Возмущенные голоса недовольных несуразным реквизитом смолкли с первыми же аккордами. Тонкие пальцы, выглядывавшие из-за плотной ширмы, принялись извиваться, напитывая атмосферу чарующими звуками.

Да, это был неподражаемый стиль Германа Герта!

Словно тысячи серебряных иголочек пронзали пространство, впрыскивая в окружающих бодрящую дозу адреналина. Виртуозное мастерство пианиста превращало музыкальный инструмент в станок, ткущий тончайшее музыкальное кружево. На этом холсте оживали фольклорные персонажи, смелый Сигурд разил злобного дракона, а в сердцевине гор звонко стучали сотни молоточков трудолюбивых сказочных гномов.

Глядя на завороженные лица слушателей, Оппенхаймер, до этого нервно грызший ноготь, успокоился. Все идет как по маслу – никто ничего не заподозрил.

Мозг импресарио вновь заработал как счетная машинка, подсчитывая барыши с проданных билетов… Несмотря на вращение в около культурных сферах, Оппенхаймер остался чрезвычайно приземленным человеком: если искусство не конвертировалось в «презренный металл», оно его не интересовало.

Поглядывая из укрытия за бархатными занавесями, импресарио с холодком думал, какой бы разразился скандал, если бы только кто-нибудь пронюхал…

Если бы кто-то заглянул за ширму, его глазам предстала бы фантасмагорическая картина, достойная кисти Босха[22]. Две белоснежных (от впрыснутых герром доктором веществ) руки исправно стучали по клавишам, порождая волшебную мелодию.

А дальше… дальше ничего не было.

Сразу от рук отходили металлические провода, уходившие в спрятанный за сценой ящик разработанной Фрункелем вариации вольтова столба. Именно она снабжала отрубленные «запчасти» искристой «кровью» – юркими электрическими разрядами. Медик, в котором неожиданно проснулась коммерческая жилка, объяснил шокированному его идеей Оппенхаймеру, что «оживлять» все тело – нерентабельно. Придется, конечно, пожертвовать педалями, но…