Полная версия

Теория социальной экономики

Однако в действительности и практика расчетов, и реальное использование амортизационных отчислений с экономической точки зрения абсолютно неприемлемы. В принципе с подобным подходом можно было бы согласиться, если бы в расчетных формулах реально отражались затраты, связанные с использованием средств производства, а амортизационные отчисления действительно использовались бы в соответствии с заявленными целями.

Во-первых, в экономической практике используется упрощенная формула определения нормы амортизационных отчислений i-х основных фондов (капитальных вложений) (Naoi) и, соответственно, размера амортизационных отчислений (Aoi), исходя из равномерного «переноса» стоимости i-х основных фондов на себестоимость продукции в течение всего срока их службы, в виде:

где:

Тслi – срок службы i-х основных фондов, лет.

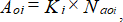

Соответственно размер амортизационных отчислений (Aoi) для восстановления i-х основных фондов, составит:

где:

Ki – стоимость i-х основных фондов, руб.

При этом совершенно не учитывается реальное, фактическое использование основных фондов: задействовано ли оборудование вообще в производственном процессе, или лежит на складе, как, каким образом используется оно по интенсивности, мощности, режимам. Более того, принятая в практике искусственная периодическая или систематическая переоценка основных фондов автоматически изменяет размер амортизационных отчислений и, соответственно, искажает себестоимость продукции независимо от результатов деятельности организации и режима использования основных фондов.

Во-вторых, расчет амортизационных отчислений, предназначенных для обеспечения простого воспроизводства в будущем, производится, исходя из предположения восстановления производства точно в таком же виде после истечения срока службы основных фондов. Это положение вообще не поддается какому-либо научно обоснованному объяснению. Если учесть, что срок службы технических средств, зданий и сооружений по своим конструктивным, технологическим и прочностным параметрам составляет десятки лет, а смена конструктивно-технологических решений в результате научно-технического прогресса происходит в течение 10–15 лет, то возникает вполне правомерный вопрос: нужно ли вообще точно такое же производство через десятки лет, нужно ли это производство в таком объеме и с такими же экономическими показателями, техническими и технологическими параметрами в условиях объективного научно-технического прогресса и, соответственно, нужны ли вообще средства на возмещение основных фондов и именно в таком объеме? Более того, в реальной практике средства амортизационных отчислений не хранятся и не «омертвляются» в ожидании момента смены именно этого оборудования, а используются для осуществления других капитальных вложений, путем приобретения новых основных фондов. При этом за счет использования амортизационных отчислений, которые оплачиваются потребителем продукции, экономятся средства частного капитала на развитие производства. Таким образом, реально на практике амортизационные средства не выполняют своего прямого предназначения, а служат для обогащения частных собственников.

В-третьих, объективно основные средства и условия производства, как активная (технологическое оборудование, силовые машины, транспорт и т. д.), так и неактивная (здания, сооружения, инженерные, транспортные коммуникации и т. п.) их части, подвергаются физическому и моральному износу, что, естественно, снижает эффективность их использования. Для поддержания основных фондов в рабочем эксплуатационном состоянии, как правило, предусматривается и осуществляется система планово-предупредительных и капитальных восстановительных ремонтов, т. е. определенные дополнительные затраты, увеличивающие первоначальную стоимость основных фондов. Поэтому норма амортизационных отчислений объективно не может быть одинаковой за весь период службы основных средств.

В-четвертых, при учете стоимости капитальных вложений в себестоимости продукции в виде амортизационных отчислений с социальной точки зрения происходит многократное экономическое дублирование социальных ценностей, созданных трудом человека в предыдущие периоды жизнедеятельности общества. Это искусственно искажает экономические результаты на уровне, завышая экономическую оценку результатов – производимых текущих социальных потребительских ценностей – продуктов потребления.

И наконец, последнее замечание. Почему капитальные вложения, произведенные в прошлые периоды времени и оплаченные другими поколениями людей в других социально-экономических условиях, должны возмещаться – превращаться опять в финансовые средства – в текущем периоде, имеющем совершенно другие социально-экономические характеристики за счет производства именно этой продукции? С этих позиций возникает вопрос о разумной целесообразности расчета и учета амортизационных отчислений во вновь производимой стоимости продукции: почему общество как потребитель продукции, один раз затратив человеческий труд, расплатившись за него (естественно, на уровне развития общества на данный период времени), должно опять многократно оплачивать результаты этого прошлого труда без разумного обоснования размера амортизационных средств и целевого назначения их использования?

Как уже указывалось ранее, в советской экономике амортизационные отчисления были двух видов: на реновацию, т. е. для капитального строительства и на техническое обслуживание и ремонт основных фондов. Использовались строго по назначению: амортизационные средства на реновацию направлялись в централизованный фонд капитального строительства, другая часть оставалась в распоряжении предприятия и использовалась для технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание, ремонт, модернизация, реконструкция и создание новых материально-технических условий жизнедеятельности расширенного производства обусловлено требованиями объективных социальных законов синергии, самосохранения и развития[236]. Терминологически понятие «простое воспроизводство», если оно увязывается с созданием новых условий организационных условий деятельности с такими же, как и прежде, технико-технологическими и производственными параметрами за счет окупаемости предыдущих капитальных вложений, не имеет смысла. Объективно, в результате научно-технического прогресса всегда создаются только новые организационные условия, основанные на новейших достижениях науки и техники и превосходящие по своим производственным технико-экономическим параметрам предыдущие. Поэтому создание новых материально-технических условий производственной деятельности (реконструкция и модернизация действующих производств, строительство новых производств) должно обозначаться понятием «расширенное воспроизводство», подразумевая при этом создание нового более совершенного производства примерно такой же продукции. В связи с этим оно должно осуществляться не за счет амортизационных отчислений, а за счет иных финансовых средств. Когда речь идет о расширенном или новом производстве, то, очевидно, в качестве возможных источников такого финансирования вместо амортизации должны быть приняты другие расчетные научно обоснованные показатели, например, средства социально обоснованной прибыли, фонды социально-экономического развития, фонды социального резерва и др.[237] Однако при этом необходимо иметь в виду, что все эти средства не имеют непосредственного отношения к суммарным затратам на производство продукции и не могут обоснованно дополнительно вводиться (добавляться) в показатели стоимости производства продукции.

Наиболее корректно учитывать в затратах на производство продукции активное участие основных фондов через текущие затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов в виде косвенных (накладных) расходов на содержание и эксплуатацию основных средств производства. Таким образом, использование технических средств (технологического оборудования, станков, машин, механизмов, транспортных средств, приборов, средств автоматизации и контроля и т. п.) и организационных условий деятельности (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций и т. п.) наряду с другими трудозатратами в стоимости продукции можно учитывать через стоимость затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт основных фондов. Кроме того, при создании продукции используется информация (научные открытия, законы, нормы, конструктивные, технологические решения и т. п.), которая представляет собой духовную продукцию, созданную в течение многих столетий представителями всего человечества, независимо от территориальных границ. Бесценность и вечность интеллектуальной (научной, духовной) продукции, универсальный многофункциональный характер использования делают нецелесообразным ее экономическую оценку и учет в текущих социальных затратах. Тем более что отсутствуют экономические эквиваленты перевода ценности этой продукции в текущие затраты[238]. Поэтому вклад информации, используемой в процессах производства продукции, также может быть оценен через стоимость текущих (актуальных) трудовых затрат на ее создание, размножение, хранение, передачу, обработку актуальной (текущей) документированной информации. Затраты на информационные ресурсы (теории, открытия, изобретения, законы естественных и других наук, нормативно-методические материалы, стандарты и другие нормативно-правовые акты и т. п.), созданные в предшествующие периоды развития человечества, не должны учитываться, так как все эти ресурсы не экономические категории, а содержательно реально находят свое отражение в профессиональных знаниях и опыте работников организаций при выполнении своих функциональных обязанностей. При решении вопросов капитального строительства подавляющее большинство методов обоснования экономической эффективности капитальных вложений с позиций монетаризма строится на парадигме окупаемости капитальных вложений, т. е. определении целесообразного, с точки зрения собственника капитала, срока возврата израсходованных средств или, иначе говоря, срока «окупаемости» капитальных вложений. Абсурдность подобного подхода заключается как в выборе самой идеологии окупаемости капитальных вложений, так и алгоритмов, способов и оснований для расчета экономически целесообразных сроков окупаемости. Даже в условиях частного капитала этот вопрос не поддается разумному объяснению, хотя именно на этом основании (окупаемости капитальных вложений) строятся все концепции «экономической эффективности» капитальных вложений. Капитальные вложения, независимо от источников финансирования, представляют собой не реальные средства, а виртуальные финансовые средства, специально предназначенные для того, чтобы создать овеществленную основу для будущей жизни и деятельности, а не для того, чтобы опять превратиться в виртуальные деньги. Парадоксален тот факт, что вложения частного капитала на строительство яхт, роскошных особняков и вилл с садами, лугами, бассейнами и полями для гольфа, роскошных офисных зданий, другие предметы изощренной роскоши не рассчитываются по той же самой схеме и капиталисты не требуют возвращения затраченных средств, а вкладывают финансовые средства безо всяких экономических обоснований. Более того, вопрос эффективности капитальных вложений ставится не для всех видов капитальных вложений, а касается только тех производственных организаций, которые могут «принести» прибыль. Ранее уже отмечалась абсурдность возвращения капитальных вложений (окупаемости основных фондов в течение срока их службы) путем включения в стоимость продукции амортизационных отчислений, якобы представляющих долю участия основных фондов в затратах на создание продукции. А учитывая абсурдность понятия прибыли все экономические расчеты на основании этого показателя являются бессмысленными.

В американской и западной экономике все расчеты экономической эффективности также ограничены только оценкой экономической эффективности частного капитала действующих организаций и капитальных вложений (инвестиций) в модернизацию или новое строительство. Все методики в своей основе построены на использовании показателя прибыли. Несостоятельность использования этого показателя прибыли в любых экономических расчетах неоднократно отмечалась в работах автора[239] и в настоящей работе. Более того, в предлагаемых концепциях обоснования экономической эффективности капитальных вложений, рассчитываемых по формуле интегрального экономического эффекта, допущен целый ряд методологически неверных предпосылок, которые приводят к абсолютной непригодности использования их в практике расчетов[240]. Самый основной недостаток расчета эффективности капитальных вложений по формуле интегрального экономического эффекта заключается в том, «норма прибыли» получается в зависимости от того, какой срок окупаемости установит собственник капитала. Поэтому ни о какой расчетной эффективности капитальных вложений говорить не приходится, потому что результат предопределяется сугубо интересами владельца частного капитала.

В советской экономике показатель прибыли как разница между ценами и стоимостью продукции практически отсутствовал, поскольку в стране использовались жесткие прейскурантные цены. Поэтому в качестве критериев экономической эффективности капитальных вложений в практике экономических расчетов использовались показатели сравнительной экономической эффективности вариантов по приведенным затратам. Приведенные затраты[241] рассчитывались по формуле:

Зпр = С + ЕнК,

где:

С – стоимость текущих затрат на производство продукции за год, руб.;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 1/год:

где:

Tн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, принимаемый для различных отраслей экономики в размере 7–9 лет, год;

К – капитальные вложения в производственные фонды, тыс. руб.

Суть метода приведенных затрат сводится к расчету условной стоимости проекта в форме годовой себестоимости продукции (годовых издержек производства) с добавлением капитальных вложений, приведенных к годовым размерам затрат через нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. Данный коэффициент (Ен) принимался в зависимости от отраслевой специфики в размере 0,11–0,17, т. е. из расчета нормативного срока окупаемости капитальных вложений в размере 7–9 лет[242]. Сравнительная экономическая эффективность рассчитывалась как сопоставление нескольких вариантов капитальных вложений, различающихся объемом затрат и себестоимостью (текущими затратами). Если существовал вариант, при котором приведенные затраты оказывались минимальными, то данный проект имел преимущество перед другими. К недостаткам метода приведенных затрат можно отнести следующие. Сравнение вариантов предполагает наличие двух проектных решений. В практике вариантное проектирование вследствие больших затрат на проектирование применяется крайне редко. Более того, расчеты сравнительной экономической эффективности, как правило, проводятся на предпроектной стадии при обосновании экономической целесообразности нового строительства в форме ТЭД, ТЭР или ТЭО[243]. На этой стадии в связи с отсутствием проектно-сметной документации расчеты носят условный характер: используются укрупненные показатели капитальных вложений, производится ориентировочный расчет себестоимости продукции, в качестве сравниваемого базового варианта выбирается аналогичный объект, нормативные сроки окупаемости капитальных вложений научно не обоснованы. Кроме того, используемая парадигма окупаемости капитальных вложений не указывает источник окупаемости затрат, поэтому сам термин «окупаемость» лишен всякого смысла. Все это свидетельствует о том, что подобный подход не пригоден для расчета социальной экономической эффективности.

В заключение необходимо отметить, что определение эффективности капитальных вложений в монетаристской экономике, как возврат капитала через прибыль или срок окупаемости (срок возврата капитала), приводит еще к одной экономической несуразности – появлению так называемого акционерного капитала и, как следствие, фондового рынка, где оперируют «фантомными» квазифинансовыми средствами, порождая пустые финансовые пирамиды. Существующие методики, построенные на идеологии монетаризма, отличаются некорректностью используемого понятийно-категориального аппарата и вульгарной методологией расчета, что не позволяет их относить к теоретическим разработкам и, соответственно, считать неотъемлемой частью экономической теории. Рассмотренные подходы предназначены для решения сугубо утилитарных задач с позиции корыстных частнособственнических интересов и никакого отношения к вопросам экономической, тем более к проблемам социальной (общественной) эффективности, не имеют.

Таким образом, монетаризм современных экономических «теорий» заменяет производительный труд, составляющий реальную социальную основу существования и развития общества, абстрактной финансовой деятельностью[244], а результат труда в форме произведенных продуктов потребления – пустыми виртуальными финансовыми накоплениями в форме финансовых пирамид. Фантомность подобных пирамид обусловлена тем, что в качестве основного источника финансовых накоплений совершенно необоснованно принимается прибыль, не имеющая под собой никакого реально созданного продукта. Для обоснования монетаристского подхода в экономических концепциях вместо научного понятийно-категориального аппарата используется вульгарная терминология, рассчитанная на потребительскую идеологию низкого уровня. При этом в качестве «теоретических» постулатов используются мифологизированные конструкции, не подкрепленные логическими научными осмысленными рассуждениями, которые предлагается принимать на веру, как аксиомы. К ним относят такие расхожие выражения, как «Свободная конкуренция – основа эффективной организации производства», «Спрос рождает предложение», «Реклама – двигатель торговли» и многие другие. Более того, по многим таким положениям написаны целые трактаты[245]. Абсурдность и безграмотность мифологических оснований монетаристской идеологии на предмет правомерности и обоснованности использования уже неоднократно рассматривалась в наших работах, поэтому здесь выделим только два наиболее распространенных социальных мифа, положенных в основу современных экономических теорий – это «конкуренция – основа развития экономки» и «деньги превыше всего»[246].

Утверждение о том, что конкуренция является основой развития организаций и формирования эффективной экономики может быть эффективно реализовано только в условиях частной собственности, когда деятельность осуществляется самостоятельно и свободно каждым предпринимателем без вмешательства «государства» и безотносительно к интересам общества. Основной тезис сторонников этой идеи заключается в том, что именно конкуренция обеспечивает выживание организации за счет соревновательности и соперничества с другими организациями и потому является стимулом и основой экономического развития и научно-технического прогресса. На практике свободная конкуренция как немонополизированного, так и монополизированного производства, все свои усилия направляет не на снижение издержек производства и повышение его эффективности, а на манипуляцию ценами (стоимостными показателями) в сфере обращения. Между тем, понятие конкуренции, как объективной соревновательности, вообще бессмысленно. Абсолютно все производственные организации даже одной отрасли, выпускающие одну и ту же продукцию по одним и тем же государственным стандартам, различаются не только по характеристикам используемых трудовых ресурсов, природно-климатическим и инфраструктурным условиям, территориальному размещению, но и вообще по всем без исключения технико-технологическим и экономическим параметрам производственных процессов. Поэтому соперничество между ними объективно не может быть реализовано и не имеет смысла. Стремление к самостоятельному повышению экономической эффективности производственной деятельности каждой отдельной организацией является лишь необходимостью соблюдения требований объективных социальных законов синергии и самосохранения.

Уникальность трудовой составляющей каждой организации по численному составу, структуре, личностным (профессиональным, национальным, половозрастным, экономическим, ментальным и др.) характеристикам работников организации не вызывает сомнений (каждый человек уникален, а тем более уникальна каждая композиция трудовой составляющей производственной деятельности). Однако каждая организация точно так же является неповторимой и по всем другим технико-экономическим характеристикам: номенклатуре и объемам производства готовой продукции; составу, структуре, технико-технологическим характеристикам машин, механизмов, технологического оборудования; химическому составу, свойствам и качеству сырья и других материально-технических ресурсов, конструктивным, объемно-планировочным решениям административно-бытовых, производственных и вспомогательных зданий, сооружений; планировке и оборудованию территории и т. д. Кроме того, организации функционируют объективно в различных социально-экономических и инфраструктурных условиях внешней среды, используют различные транспортные схемы, различный контингент поставщиков и потребителей. Таким образом, объективно затраты на производство «одинаковой» продукции[247] различаются, независимо от внутренней эффективности организации производственных и трудовых процессов, которая также, безусловно, оказывает определенное влияние на уровень производственных затрат. Компенсировать объективные различия организаций и инфраструктуры практически невозможно, поэтому стихийное самостоятельное децентрализованное регулирование экономики в форме свободной конкуренции – нонсенс.

В действительности декларация конкуренции и теоретические построения экономики на ее основе преследуют только одну цель – монополизацию необоснованных сверхдоходов в руках олигархов путем искусственного манипулирования ценами, независимо от уровня удовлетворения потребностей всего общества. «Свободная» конкуренция базируется на принципах самовыживания, когда могут использоваться любые способы, даже не совместимые с нравственностью и моралью. При этом так называемые «неэффективные» производители разоряются, происходит целенаправленная монополизация частного капитала и концентрация производства, независимо от уровня удовлетворения социальных потребностей, исходя из частных, а не социальных интересов. В результате этого формируется общество с извращенной потребительской идеологией, где в качестве образцов для подражания используются структура и уровень потребления олигархического класса населения с нетрудовыми доходами. В соответствии с объективным законом организации жизнедеятельности общества – законом синергии – комбинирование, объединение и концентрация производства всегда экономически эффективнее отдельных разрозненных индивидуальных производителей. Однако в тех случаях, когда общий уровень социального потребления продуктов первой жизненной необходимости не может быть удовлетворен монопольными производителями, нужно использовать всех производителей, независимо от их локальных технико-экономических показателей деятельности. В этом случае регулирование цен на эти классы продукции должно осуществляться не в виде свободной конкуренции, а с социальных позиций в форме государственной внутри- и межотраслевой политики цен, исходя из обеспечения принципов окупаемости затрат каждого производителя, независимо от индивидуального уровня затрат. Наиболее ярко это иллюстрируется в электроэнергетической отрасли, где производство электроэнергии непосредственно обусловлено потребительскими запросами, которые колеблются как в течение суток, так и по временам года. Причем электроэнергия относится к нескладируемым видам продукции, и ее нельзя произвести в запас, «на склад». Поэтому в целях гарантированного обеспечения ею всех без исключения потребителей все колебания производственной нагрузки, как по условиям безопасности, так и по технико-технологическим параметрам, реализуются за счет небольших электростанций и отдельных электроагрегатов малой мощности, хотя и имеющих неудовлетворительные технико-экономические показатели, по сравнению с самыми крупными эффективными агрегатами[248]. В этих случаях социальная эффективность производства обеспечивается за счет системного формирования средне-отраслевой цены, учитывающей индивидуальную эффективность каждого предприятия отрасли. Стимуляция каждого производителя к снижению затрат на производство и повышению его эффективности может быть обеспечена только путем установления индивидуальных заданий по снижению затрат относительно плановых расчетных нормативных показателей каждого конкретного производителя. Как правило, отсутствие конкуренции увязывается с ограничением свободы и развития частной инициативы и предпринимательства. При этом утверждается, что любое общественное (государственное) управление сдерживает частную инициативу, не позволяет раскрыться способностям человека. Логическим продолжением этого тезиса является утверждение о том, что только частная собственность способна действительно раскрепостить человека, высвободить его инициативу, а завершающим выводом – государственное управление экономикой неэффективно.