Полная версия

Жизнь на нашей планете. Мое предупреждение миру на грани катастрофы

Труд земледельцев был тяжелым. Они страдали от частых засух и голода. Но постепенно научились производить больше, чем требовалось для удовлетворения насущных потребностей. По сравнению со своими соседями, охотниками-собирателями, они получили возможность обзаводиться более крупными семьями. От этого была большая польза: вырастая, дети не только ухаживали за урожаем и скотиной, но и помогали защищать владение землей. Сельское хозяйство сделало землю более ценной, чем она была в диком состоянии, и земледельцы стали утверждать свои права на нее, начали возводить больше постоянных поселений.

Участки земли, принадлежащие различным семействам-общинам, различались по типу почвы, доступности воды и расположению. Соответственно, разнились и урожаи. Обеспечив продовольствием свои семьи, земледельцы могли использовать любые излишки для торговли. Сельскохозяйственные общины стали встречаться на открытых рынках, чтобы обмениваться продуктами. Возник бартер. Они начали менять продукты на другие полезные вещи. Земледельцам были нужны камень, веревки, масло, рыба. Им нужно было то, что производили плотники, каменщики, инструментальщики, которые в этот момент впервые получили возможность обменивать результаты своего труда на продукты, вместо того чтобы тратить время на их производство. С ростом количества товаров во многих плодородных речных долинах рынки развивались в города. По мере заселения долин некоторые земледельцы в поисках свободных земель перебирались в новые. Соседствующие племена охотников-собирателей занимались торговлей с земледельческими общинами, сливались с ними, и практика земледелия быстро распространялась вдоль бассейнов новых рек.

Так началась цивилизация. Скорость ее развития увеличивалась с каждым поколением, с каждой технической инновацией. Изобретались и совершенствовались способы использования энергии воды, энергии пара – и постепенно были сделаны все достижения, с которыми мы знакомы в наши дни. Но каждое поколение в этих все более усложняющихся обществах имело возможность развиваться и прогрессировать только потому, что мир природы продолжал оставаться стабильным и надежным источником всех предметов потребления и удобств, в которых нуждались люди. Благоприятная окружающая среда эпохи голоцена и роскошное биоразнообразие, которое этому способствовало, становились более значимыми для нас, чем когда-либо раньше.

1954

Население планеты: 2,7 миллиарда

Концентрация углерода в атмосфере: 310 миллионных долей

Остающаяся дикая природа: 64 процента

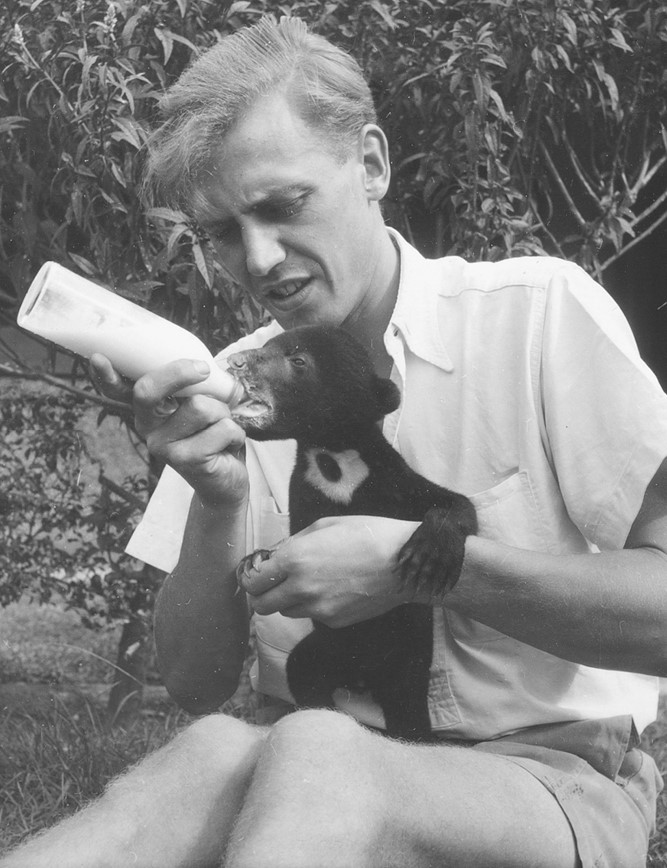

Закончив изучение естественных наук в университете и отслужив в военно-морском флоте, я был принят в телевизионную службу Би-би-си. Она начала работать в 1932 году, первой в мире, и занимала две небольшие студии в Александра-палас на севере Лондона. Во время Второй мировой войны ее деятельность была приостановлена, но в 1946 году возобновилась в тех же студиях и с теми же камерами. Все ее программы шли в прямом эфире, в черно-белом изображении, и видеть их могли только в Лондоне и Бирмингеме. Моей задачей было производство документальных программ всякого рода, но по мере расширения тематики и количества передач, показываемых каждый вечер, я начал специализироваться на природе.

Сначала мы показывали животных, которых доставляли в студию из Лондонского зоопарка. Их размещали на столе, покрытом половичком, обычно под чутким наблюдением одного из специалистов зоопарка. Но животные пугались, да и выглядело это странно. А что, если дать зрителям возможность увидеть животных в привычной для них обстановке – в природе? И со временем я придумал, каким образом можно это сделать. Мы составили план с Джеком Лестером, куратором отдела рептилий Лондонского зоопарка. Он сказал своему директору, что готов поехать в Сьерра-Леоне, в Западную Африку, которую хорошо знал, прихватив с собой меня и кинооператора, чтобы заснять за работой. После каждого видеосюжета Джек должен был появляться в студии вместе с реальным животным, которое поймал, и рассказывать о нем что-нибудь познавательное. Это могло бы стать прекрасной рекламой для зоопарка, а Би-би-си получила бы новый тип программы о животных. Мы назвали ее «Зооквест» (Zoo Quest).

Итак, в 1954 году я отправился в Африку с Джеком и молодым кинооператором Чарльзом Лагусом, который раньше работал в Гималаях; у него была легкая 16-миллиметровая камера, которая нам и требовалась.

Первая передача вышла в эфир в декабре 1954 года. К несчастью, на следующий день после показа Джек был госпитализирован с заболеванием, которое впоследствии его и погубило. О том, чтобы он появился на второй передаче, через неделю, не могло быть и речи. Только один человек мог его заменить, и этим человеком был я. Мне дали указание оставить аппаратную, из которой я руководил телекамерами, ведущими прямую трансляцию, и выйти в студию, где пришлось иметь дело с питонами, обезьянами, редкими птицами и хамелеонами, привезенными нами из экспедиции. Так началась моя карьера перед камерой. Серия передач оказалась чрезвычайно популярной, и я начал ездить по свету, снимая новые циклы программы «Зооквест» – в Гайану, Борнео, Новую Гвинею, на Мадагаскар, в Парагвай. Всюду я попадал в дикую, нетронутую природу: прибрежные воды морей, обширные леса, бескрайние луговые равнины. Год за годом я обследовал эти места, запечатлевая чудеса природы для зрителей, остающихся дома. Поначалу люди, которые помогали нам, водили по всем этим джунглям и пустыням, никак не могли понять, почему мне так трудно замечать животных – животных, которых они сами видели, что говорится, запросто. Но прежде чем я приобрел необходимые навыки, потребовалось некоторое время.

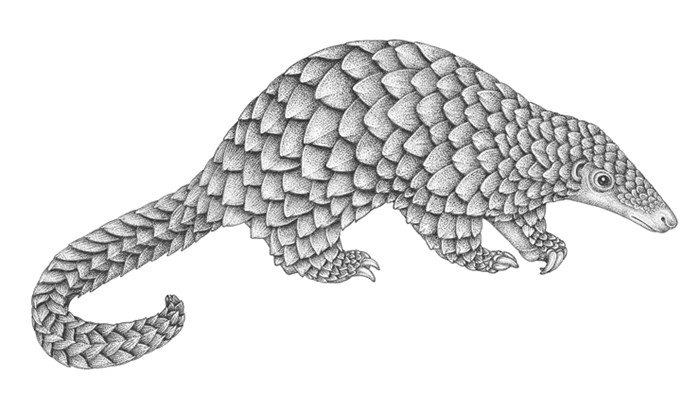

Программы стали чрезвычайно популярны. Люди никогда в жизни не видели панголинов по телевизору, да и живых тоже. Они никогда не видели ленивцев. Мы показали им крупнейшую ящерицу-варана – «дракона Комодо», – она живет на одноименном острове в Центральной Индонезии, и впервые засняли танцующих райских птиц в гвинейском лесу.

1950-е годы были временем большого оптимизма. Вторая мировая война, оставившая Европу в руинах, начала выветриваться из памяти. Весь мир хотел двигаться дальше. Технологические новации шли валом, облегчая нашу жизнь, знакомя нас с новыми ощущениями. Казалось, прогрессу нет границ. Будущее рисовалось увлекательным и открывающим перед нами все возможности, о которых можно было мечтать. И кем был я, путешествующий по свету с целью исследования природы, чтобы с этим не соглашаться?

Это было до того, как кто-то из нас осознал, что впереди – проблемы.

1960

Население планеты: 3 миллиарда

Концентрация углерода в атмосфере: 315 миллионных долей

Остающаяся дикая природа: 62 процента

Если существует какой-то общий образ, который, вероятно, возникает в голове у каждого при мысли о дикой природе, так это великие африканские равнины с их слонами, носорогами, жирафами и львами. Мой первый визит на равнины состоялся в 1960 году. Конечно, животные, которых я увидел, были замечательны, но мое воображение куда больше захватили ландшафты. На языке масаи слово «серенгети» означает «бесконечные равнины». Это точное определение. Вы можете оказаться в какой-то точке экорегиона Серенгети, и вам покажется, что здесь нет никакой живности, а на следующее утро вокруг вас будет миллион антилоп гну, четверть миллиона зебр, полмиллиона газелей. Пройдет несколько дней – и все они исчезнут за горизонтом, скроются из виду. Вам простительно предположить, что эти равнины в прямом смысле бескрайни, если уж они способны поглотить такие огромные стада.

В то время казалось немыслимым, что человек – единственный вид! – когда-нибудь будет представлять угрозу для столь необъятных пространств. Но именно этого опасался один прозорливый ученый, Бернард Гржимек. Он был директором Франкфуртского зоопарка, и после войны возрождал его на месте, где остались только разбитые вольеры и воронки от бомб. В 1950-е годы он стал узнаваемым лицом на немецком телевидении, представляя фильмы о дикой природе Африки. Самый знаменитый – «Серенгети не должен умереть» (Serengeti darf nicht sterben), за него Бернард в 1960 году получил премию «Оскар» в номинации «за лучший документальый фильм». В фильме отражена работа Гржимека по составлению карты миграции стад антилоп гну. Он с сыном Михаэлем, который был пилотом, на легкомоторном самолете следовал за стадами, исчезающими за горизонтом. Они наносили на карту, как животные пересекали реки, преодолевали лесистые местности и государственные границы…

В процессе Бернард начал понимать, как устроена вся экосистема Серенгети. Стало очевидным, что травы нуждаются в травоядных столько же, сколько те – в травах: без пасущихся животных травы не достигли бы господствующего положения. В ходе эволюции травы приспособились противостоять миллионам прожорливых ртов. Когда зубы животных срезают траву над уровнем земли, для продолжения роста используются запасы, хранящиеся в корнях непосредственно под землей. Когда же стада разрывают почву копытами, а растения теряют семена, создается основа для появления следующего поколения. Стада уходят – и травы получают возможность для быстрого возрождения, извлекая дополнительные питательные вещества из куч навоза, оставленного животными. То, что после ухода животных выглядит как полоса уничтожения (все вытоптано), на самом деле является существенным фактором в жизненном цикле трав. Если бы пастбищ было слишком мало (как и стад травоядных животных), травы исчезли бы в тени более высоких растений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Самый надежный источник сведений о численности мирового населения представлен на сайте Отдела народонаселения ООН. Широкий диапазон информации доступен на https://population.un.org/wpp/ и в особенности – World Population Prospects 2019 – Highlights – на https://population. un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf.

2

Здесь мы используем слово «углерод» как сокращенную форму «углекислый газ». Нарастающая пропорция углекислого газа в атмосфере – особенность нашего нынешнего развития и одна из основных причин глобального потепления. Его аккумуляция в атмосфере напрямую связана с объемом сжигаемого ископаемого топлива – угля, нефти и газа. В этой книге мы используем данные о количестве углекислого газа, полученные в обсерватории Мауна Лоа: https://www.esrl. noaa.gov/gmd/ccgg/trends/data.html.

3

Оценки остающейся дикой природы основаны на данных и экстраполяции из публикации: Ellis E., et al (2010) Anthropogenic transformation of the biomes, 1700 to 2000 (supplementary info Appendix 5) // Global Ecology and Biogeography 19, 589–606.

4

Точное количество периодов массового вымирания зависит от того, в какой момент вы решаете, что крупное вымирание становится «массовым». Обычно геологи говорят о пяти массовых вымираниях, произошедших до настоящего времени: ордовикско-силурийское (450 млн лет назад), позднедевонское (375 млн лет назад), пермско-триасовое (252 млн лет назад) – наиболее катастрофическое вымирание, при котором исчезли 96 процентов морских и 70 процентов сухопутных видов животных, триасово-юрское (201 млн лет назад) и мел-палеогенное (66 млн лет назад), в которое закончилась эпоха динозавров.

5

Есть несколько теорий, пытающихся объяснить, почему закончилась эпоха динозавров. Идея о том, что это было обусловлено падением метеорита на Юкатанский полуостров, изначально воспринималась как слишком радикальная, но по мере накопления доказательств, сделанных, в частности, в результате глубокого бурения скальных пород в кратере Чиксулуб в 2016 году, она получила наиболее широкую поддержку. Новейшие сведения об этом в материале см.: Hand E. (2016). Drilling of dinosaur-killing impact crater explains buried circular hills // Science, 17 November 2016; https://www.

6

Генетические анализы показывают, что эффект «бутылочного горлышка» популяции возник примерно 70 000 лет назад, когда численность человечества упала до очень низкого уровня. О том, что стало причиной этого конкретного «бутылочного горлышка», ведутся активные дискуссии. Говорят и о вулканической деятельности, и о социокультурных причинах, но большинство сходится на том, что главной причиной того, что наша популяция оказалась недостаточно велика, чтобы легко справиться с любым из этих событий, была длительная непредсказуемость климата. Заинтересованным читателям можем предложить познакомиться с несколькими материалами на эту тему: Tierney J. E., et al (2017). A climatic context for the out-of-Africa migration. https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/ geology/article/45/11/1023/516677/A-climatic-context-for-the-outof-Africa-migration’; Huff C. D., et al (2010). Mobile elements reveal small population size in the ancient ancestors of Homo sapiens. https:// www.pnas.org/content/107/5/2147; Zeng T. C., et al (2018). Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-Neolithic Y-chromosome bottleneck //Nature, https://www.nature. com/articles/s41467–018–04375–6.

7

Мы можем судить о средней температуре давних периодов по исследованию толщи льда, древесных колец и океанских осадочных пород. Они говорят о том, что за несколько сотен тысяч лет до эпохи голоцена средняя температура Земли была очень неустойчивой и в целом ниже, чем в наше время. НАСА опубликовало интересную статью, где говорится об этом подробнее: https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page3.php.