Полная версия

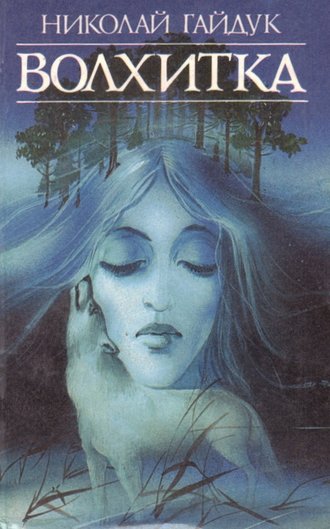

Волхитка

Емельян залюбовался вдруг женою – точно в последний раз глядел…

«А всё Петюня чертов! – спохватился он. – Смутил меня своею болтовней!»

Бабье чуткое сердце ещё с ночи беспокойством переполнилось. А теперь и вовсе – места не найдет себе в груди.

– Ты поосторожней там, – просила тихо, слезно. – В горах-то поди скользко…

– Не первый раз! Ты что, мать? Бледная какая-то. Не выспалась?

– Ох, не знаю… Боязно мне что-то отпускать тебя в далекую дорогу!

– Тю-ю!.. Ты брось дурить, – одёрнул он помягче и нахмурился, глядя на удаляющегося Петюню Чистоплюйцева. – Так что? Давай останусь? А что мы будем есть? Детвору чем кормить?

Злата покорно вздохнула.

– Да я понимаю… А может быть, завтра уехал бы?

– Спокойно! Мастер знает, где поставить золотую точку!.. Сегодня? Завтра? Какая разница?.. – Чистяков заволновался, сердцем чувствуя правоту в словах женщины: задержаться надо бы немного и тогда… А что тогда? Чему быть, того не миновать. – Очередь на ярмарке с каждым днём растет, так что надо поспешать, моя хорошая!

– А Петюня чего здесь топтался?

– Подвезти просил… – Он отмахнулся раздраженно. – Да нам не по пути. Ну, все, мать, не горюй! Я ненадолго!

Как-то очень порывисто, крепко Злата обняла его, поцеловала.

И осталась одна-одинешенька на дороге; дети спали, батя с ними вечером подосвиданькался.

Взбодряя не столько упряжку, сколько себя, Емельян Прокопович сильно встряхнул поводья и отчаянно-весело свистнул. Кони, грудью распирая хомуты, свежо и в охотку слетели под гору и, радостно копытя чистый путь, выпугивая снежные искры из-под ног, скрылись за первою скалой на повороте.

И сразу – точно свету поубавилось на улице: в глазах у Златы помутилось. Женщина руки прижала к груди и заплакала, последним слухом слушая заливистый переплеск поддужного колокольчика, летящего с горы на горку – в немыслимую и необъяснимо-пугающую даль.

Злата шагнула вперед и застыла… Сердце под рукою громко и тревожно билось, вторя колокольчику. Сердце готово было рвануться из груди – бежать за своим ненаглядным, своим невозвратным.

Она с трудом заставила себя отвернуться, пойти домой.

Ребятишки уже просыпались. Старшие ходили по ограде, дрова носили в избу, воду, с коровой в сарайке управлялись и между делом наблюдали в сизой синеве над крышами перелет каких-то запоздалых журавлей. Ещё никто не знал, а только с болью чувствовалось каждому: эти печальные птицы навсегда будут связаны в памяти с последним отъездом отца. Эти печальные крики журавушек – точно сбитые с дерева листья – широко и плавно слетали с поднебесья, просились в душу и навечно прятались на самое глубокое сокровенное донышко.

Младший мальчик подошел, подёргал за материнский подол.

– Мамка, Артём говорит: кто-то наш серебряный топорик своровал!

– Никто не воровал. Найдётся.

И снова младший приставал, дергал за рукав:

– Мам, ну ты чего? Ну, ты послухай, мам! А когда наш папка возвернётся?

– Скоро, скоро, сыночек… – рассеяно отвечала Злата. – Скоро найдется топор, не волнуйся. Ночь настанет – топорик засветится – и найдем. Он, может быть, под снегом где-нибудь… Айда в избу, а то мне что-то зябко.

В доме после отъезда отца как-то тихо, пусто. И хорошо, что детвора всё время колготится, с вопросами лезет.

– А кого нам папка с ярманки привезёт домой?

– Да уж привезет, конечно! Гостинцы будут каждому – один другого краше. За тем наш папка и поехал в город…

– А какие они, эти ярманки? Мам! Чо там? Как там?

– О, ребятишки! – Она улыбнулась, глядя куда-то вдаль. – Ярмарки у нас богатые. Их лучше один раз увидеть, чем сто раз про них слышать. Вот подрастете – увидите.

Младший парнишка резонно сказал:

– Ну, когда это мы подрастём! А ты бы сейчас рассказала…

Посмотрев на печь, на стол, где ждала стряпнина, Злата передник надела.

– Дела много теперь, а вот вечером, – пообещала она, – вечером сядем рядочком вокруг стола, самовар согреем. Вот тогда-то я вам и расскажу, распишу, как могу. И даже, спою, может быть. О наших ярмарках много песен поют по Руси.

Глава пятая. Восклицание о беловодских ярмарках. Застольная песня

И слышал я, и продолжаю слышать: как бы ни был, дескать, русский человек сегодня обут, одет, накормлен, а все душа в нем рвется – к минувшему деньку. И что ему там грезится такое?.. Непонятно? Так я вам отвечаю, господа.

Из разговораКто не бывал на наших беловодских ярмарках, тот пускай не хвалится Москвой или Парижем, или каким-нибудь Лейпцигом. Видели мы всё это и знаем! И на мякине нас не проведёшь!

А ты приди, любезный, к нам на ярмарку!.. Поглазей, пощупай да покушай, да красного звону послушай!.. Вот тогда мы и поспорим, кто из нас богаче, что у кого вкусней!.. И вообще – за чаркой мёда посидим, поразглагольствуем о житье-бытье, о счастье… Приходи…

Да только нет и нет! Увы и ах! Кто не бывал на наших беловодских ярмарках, тот уже и не сможет вовеки на них побывать!

Отполыхали ярмарки весёлыми нарядами! Отзвенели золотыми серьгами да бусами!.. Отплясали на большом кругу!

Приезжай, конечно, разлюбезный! Ворота у нас всегда настежь открыты, но теперь совсем не то увидишь, эх, не то!.. Обмельчали ярмарки – словно моря, бывшие когда-то без конца, без края, а теперь усохшие до размеров озера. Народец душой обмельчал!.. А вот раньше… О-о-о! Другое дело!..

Я сам не люблю, когда люди вздыхают, закатывая глазоньки под облака: ах, раньше, мол, раньше! Раньше было всё лучше, «красивше»! Гусары, шпоры, тройки с бубенцами, скрипки, зимний вечер у камелька и всё такое прочее и тому подобное…

Нет, любезный, нет! Мне ничего не жалко в старине! Всё просвистел бы, всё пустил бы прахом из-за своей отчаянной души! Все!.. Кроме беловодской нашей ярмарки, сыспокон веков прославившейся тем, что купить здесь можно всякую штуковину и даже чёрта лысого в придачу!..

Помню, помню, как же?

Сразу у ворот встречали гостя дубовые просторные прилавки, похожие скорей на мостовые, нежли на торговые ряды! Доски прогибались и кряхтели под тяжестью различных изобилий!.. А на этих «мостовых» – насколько глаз хватало – лежали свиньи целиком и по частям: головы, зады, окорока! Баранина, телятина, козлятина… Красные коровьи туши вздыбились на крючьях под навесом!.. Огромная туша быка… Туша буйвола… Да всё, что угодно!.. Подойди и подморгни мордатым мясникам, похожим на заправских палачей: сделай-ка, дружок мой, в лучшем виде! И тут же стальная секира сверкнет полумесяцем, полыхнет полусолнцем – и смачно, удачно отхватит самый лучший кусок: огузок, грудинку, подпашек, английский филей!.. Главное, ты денег не жалей! А в остальном – без проблем! Что пожелаешь, любезный, то и потащишь до дому! Только ты домой не торопись, ты ещё даже не огляделся, как следует. Ты же только рот разинул у ворот, а надо к центру, к центру пробиваться.

Ближе к центру нашей тороватой ярмарки на прилавках осетрина громоздилась – берёзовыми толстыми поленьями!.. Застывший тайменюка на тебя глазел, как водяной какой, – глазищи с воробьиное яйцо!..

Живая рыба плавала в стоведёрных бочках и чанах, где вода перемешана с водкой: в такой волшебной влаге, слышал я, и до Питера можно было рыбицу довезти живьём до царского стола – и довозили!

Не хочешь этой рыбки? Ну и ладно, не беда, любезный. Двинемся дальше – в темпе вальса.

Вот, смотри, балыки поджидают тебя! Скучающий торговец – нету покупателей, заелись! – ходит, перепачканный по локоть, как в грязи, в чёрной зернистой икре!.. А ещё дальше – облепиха-ягода виднеется рыжими пахучими буграми, точно под прилавками взялись рыть большие погреба и лопатами наверх накидали под завязку рыхлой мокрой глины!..

И тут же знаменитый беловодский сыр стоит высокими кругами, такими забубёнными колёсами, какие и втроём не укатить – пупок развяжется!.. А тут, смотри, сметана, а там сливки, а там сверкает птичье молоко в бидонах!.. Да, да, любезный! Ты не ослышался! Именно птичье молоко, а не коровье! Тебя, пришедшего сюда продавать коровье молоко, любой мальчишка может обсмеять!..

Куры клокочут в красноталовых корзинах! Петух, привязанный суровой ниткой за ногу, чтоб не сбежал, горделиво кружит по прилавку разодетым щёголем, клювом тычет крепкую тесину – выбирает зерна из щелей. Ярко-малиновый гребень шириной с ладошку, с боку на бок бултыхается и весь горит сквозным живым огнём, когда петух из тенечка выходит на солнце. Петух такой, что всякий соловей-разбойник перед ним – как школьник перед седым учителем, ей-богу. Петух этот как воздуху побольше заглотнёт, да как заголосит, словно иерихонская труба, да как замашет крыльями, точно дорогими красными платками, – от такого петуха и темень расступается, и нечисть разбегается, если она вдруг просочилась на эту ярмарку.

И всё же петух – не диковина!.. Изумишься, рот разинешь, если встретится тебе легендарный беловодский ворон, знающий немало слов по-человечьи! Ворон этот может рассказать, как сам он и его далёкие сородичи пировали в низовьях Волги – на пепелище Хазарского ханства, кружились над широким Иртышем и над Кучумовым городищем; клевали стеклянные очи убитых татар и монголов, и русичей; и хриплые чёрные песни тянул этот страшный варнак над головой Пугачева и Разина!.. Ах, чёрный ворон! Бессмертный, загадочный! В нём, как в жутком живом конверте, запечатаны, запечатлены многие минувшие века! И светлая и тёмная история Руси!..

Шагаем дальше… За первыми торговыми рядами – вторые громоздятся, третьи… пятые ряды!.. Одежда, лица, говор, смех!.. Всё перемешалось в лихом водовороте!.. И ты в нём растворился – малой каплей!..

Посторонись, любезный! Катятся откуда-то новые смолистые тележные колёса! Звенит наковальня! Подковы на счастье куют! Да что там подковы! Если не дай бог когда-нибудь раскуётся, разуется та легендарная блоха, которую тульский мастер подковал, приобул, – хватай блоху за жабры и сюда скорёхонько вези; тут мастера не только что блоху подкуют, но и всякого блошиного ребёнка!

Звоном звенит наковальня!.. Наборная упряжь бренчит серебром. (Упряжь наборна – лошадь задорна). И слышится, как песня для сердца казака, заливистое ржание коней, копытами роющих землю, люто грызущих удалые удила, так, что искры веером летят из-под кремнистых молодых зубов!.. Добрыми печальными глазами глядят на тебя – покупай скорее, не раздумывай! – и орловский рысак, и арабская широколобая лошадь; и золотисто-рыжий, рослый и выносливый дончак, хорошо известный в царской кавалерии и в боях за беловодские долины; и грудастый волосатый, неуклюжий, но могучий паровоз-тяжеловоз; и атласный, тонкий статью, гордый и горячий, хлёсткий на ногу ахалтекинец, краденый где-нибудь в Турции и неизвестно какими ночными дорогами пригнанный сюда!.. И шотландские пони имеются для детворы! И великолепные Пегасы для поэтов!.. Да, да, любезный, не удивляйся! Только здесь, на нашей беловодской ярмарке, выбирали себе удалых, озорных крылачей наши знаменитые витии, улетевшие теперь под облака – звёзды хватать с небес!.. Именно тут в своё время были замечены светлые тени Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского; кто-то здесь выбрал Пегаса, а кто-то гусиное перышко, да не простое – беловодские гуси, живущие в молочных реках, сказочными перьями давно уже оперяются!.. И если уж о птицах говорить – только здесь вы встретите и жар-птицу, озаряющую полночь над ярмаркой, и Феникса, воскресшего из пепла. И птица попугай, и птица посмеши – все они гурьбой сюда слетелись, по веткам расселись!

Ну что, устал?.. А нет, так двинем дальше!

За этими гривастыми рядами тебя, любезный мой, встречают скоморохи! Белый медведь, так называемый князёк, на железной привязи танцует, кувыркается и чешет себе пятки по приказу мрачного усатого хозяина-цыгана!

А сейчас – внимание! – держи ухо востро! Воры-карманники снуют с монетою, заточенной, как бритва, или с обломком бритвочки, спрятанной под ногтем!

Гадалки подступают, за рукав начинают хватать и судьбу твою читают по ладони быстрее, чем иной прочел бы то же самое по книге!.. И если ты доверчив, наивен, как дитя, и позолотишь гадалке ручку раз-другой – пиши «пропало!» Тебя в одно мгновенье облапошат, обдерут, как липку. Замелькают, зашуршат перед тобою разноцветным веером – черви, пики, трефы, бубны, дамы, короли, валеты!.. Любая карта из колоды выплывет по-щучьему велению! Всё будет разгадано самым прекрасным образом: крестовый дом и дальняя дорога, слёзы, встречи и, конечно же, любовь!

А под конец, когда в твоих карманах загуляет ветер, перед тобой сойдутся все четыре краплёных туза – исполнение желаний…

Нет, нет, любезный! Предупреждаю! Ты с этим делом у нас не шути! А то голым с ярмарки побежишь по городу, бывало и такое!

Лучше сюда обрати свои взоры! Вот, сбоку ярмарки, стоят столы и расписные стулья! Пахнет чем-то вкусным, жарким! Эти запахи плотной стеной спрессовались, ты в неё упрешься обязательно и, даже если сыт по горло, не сможешь удержаться от соблазна. «Чёрт меня дери! – воскликнешь мысленно. – Я, кажется, сто лет не ел!..»

Угощайся, гость! Гуляй напропалую!

На столах, покрытых пёстрыми скатёрками с кистями, навалены шаньги, булки, пироги с начинкой, сосульки разноцветных леденцов и ароматные дырки от бубликов – самые вкусные штучки!.. Здесь горячо воркуют и кипят, вприсядку ходят по столам русские тугие самовары, крепкий чай лохматится в китайской пиале с золотистым ободочком и узором! Кто-то в шелковой чалме сидит на своем коврике, завязавши ноги немыслимым узлом, поёт своё родное, заунывное и широкое, как степь: «А-а-а-ла-ла-ла-а-а-а!..» И разрезает ятаганом крупные куски халвы или щербета!..

А в стороне искрят, играют с ветром бездымные берёзовые угли и на шампурах шашлыки шкворчат и шепчут что-то!..

Замешанный на мускусе, на лаврах и лаванде, на перцах и на всяких прочих симпатичных специях и эфирных маслах, воздух тут густой и аппетитный до того, что в голове мутится!

Бездомные собаки, те просто чуть не бесятся. Подпрыгивают, бедные, кусают воздух и рычат в недоумении, ощущая в пасти пустоту!

А где-то в ногах у собак, под столом развалился могучий россиянин – хмельной, счастливый, смотрит в небо и раздольным благодушным голосом выводит что-нибудь разэдакое:

Эх, р-р-располным па-а-а-лна мая-я кор-робушка, есть в ней си-и-итец и пар-р-рча!..

Но коробушки нет уже у него, голубочка сизого! Что не пропил, то украли, черти окаянные!.. Но ужо погодите-ка! Дайте-ка дяденьке встать! Найдет он тех чертей и тошно будет им!. Ей-богу, тошно! Он пощекочет им бока! Свернет рога!..

Ярмарка у нас без мордобоя никогда еще нё обходилась. Это вроде как уж и не ярмарка, а так себе – простой базарный день!.. Только и это не страшно.

Ну, подерутся малость, почешут кулаки, а там опять целоваться полезут, обнимать друг дружку, объясняться в дружбе и любви, и трепака весёлого отплясывать!

И смех и грех!

Россия, одним словом!..

Ну, что, устал, любезный? А то давай ещё по ярмарке пройдемся! Ей ни конца, ни краю не видать!.. Не веришь?

Увы и ах! Кто не бывал на наших беловодских ярмарках, тот едва ль когда поверит мне! Лишь грустно улыбнется: ври, дескать, милок, приятно слушать!.. Угадал я твои мысли, да?

Ладно, ладно, замолкаю! Хватит душеньку травить!.. При смехотворных нынешних базарах – глаза бы на них не глядели, а то прямо плакать охота с тоски! – как можно поверить в россказни о каких-то бесподобных искромётных беловодских ярмарках?!

Сказки всё это, басни, которыми, как известно, не накормишь соловья!

Вот так-то, любезный. Шабаш! Хоть я и не дошёл ещё до точки золотой, но прекращаю петь о беловодских ярмарках. Давай-ка лучше ты мне что-нибудь пропой, иль расскажи про старину. Да заверни сюжетец, брат, покруче! И заверни, постарайся, не в какую-то газетку из-под селедки с луком, а заверни в дорогую парчу! Что мелочиться-то? А? Или мало мы кому должны? Или нет у нас тугой мошны? Всё есть! И силушка, и ум, и честь!

Глава шестая. Где ты, пропажа моя? Святочные игры

1Ах, святки! Пироги сладки! Кто вас придумал с весёлыми вашими песнями, играми и удалой скоморошиной!.. Сердце какого язычника не содрогнется на пороге того праздника, когда можно будет, гадая святочным древним гаданием, заглянуть в лицо своей судьбы?

Ах, святки, святки!..

Любила Злата их – до нынешней зимы. Теперь – боялась. Ворожба, гадание – ведь это разговор с нечистой силой, что-то знающей наперед. А сегодня-то как раз и не хотелось ей заглядывать в завтрашний день. Ничего там, кажется, хорошего не уготовано ей.

Всё это время – продолжительное время ожидания – женщина томилась и тревожилась. Надежда и отчаянье боролись у неё в душе, попеременно перебарывая друг дружку. Вот почему святые эти дни или святые вечера, как называли их когда-то, потеряли святость в её глазах, померкли. Хотя она, конечно, всячески старалась бодриться и не выдавать своей печаль-тоски. Но ребятишки – особенно старшие – давно уже приметили мамкины погасшие глаза, мамкины опущенные руки.

Ребятишки в доме, как могли, развеселить её старались в эти дни. Начиная святовать – святочные игры затевать – ребятишки рядились то каким-нибудь рогатым чёртушкой, то медведем косолапым, то черномазым деревенским кузнецом, то ещё кем-нибудь. Причём рядились так хорошо, так искусно – Злата в первую минуту ни по голосу, ни по обличию не могла узнать, кто эти шутки шуткует: старший или средний? или, может быть, встал на ходули самый младшенький проказник?

Потешались ребятишки, колесом ходили по избе. И Злата, невольно увлекаясь общим весельем, ненадолго забывалась, глазами сверкала, посмеиваясь.

Но однажды стало не до смеха.

Открылась дверь однажды, морозным облаком дохнула – и вошёл в избу какой-то странный седобородый мужик, обличием похожий на Емельяна. И тулуп на нём был – о, господи! – Емельянов тулуп. Каждую заплатку на этом овчинном тулупе Злата прекрасно помнила – своими руками лепила.

– Мать! – грубовато воскликнул вошедший мужик, потирая руки с мороза. – Вот я и приехал! Ставь-ко самовар!.. Сыны! Вы как тут без меня? Нешто фулиганили?

Младшие, охотно поддерживая розыгрыш, повисли на шее, на руках «приехавшего папки», давай подарки спрашивать, за бороду трясти.

– Ну, хватит, хватит! Не балуйте! – неокрепшим басом басил «мужик». – Отстаньте, говорю! А то вы оторвёте папке бороду вместе с башкой!

Братья начинали похохатывать, не в силах продолжать свои сыновьи роли.

Злата, в первое мгновенье чуть было не поверившая, замерла посредине избы. Широко раскрытыми глазами глядя на эту необычную святочную игру, она вдруг за сердце схватилась. Опуская голову, заплакала, подрублено присев на подвернувшийся табурет.

– Артём!.. – Вытирая глаза, она улыбнулась мокрыми дрожащими губами. – Сынок! Да разве можно так?.. Большой, а ума не нажил…

Детвора шумела вокруг неё, потешалась над ряженым плечистым «мужиком».

– Мамка, мамка! – смеялся то средний, то младший, дёргая Злату за рукав или подол. – Мамка! Гляди-ка, у него борода отклеилась, а он ходит, задается, будто правдешний!

– Борода с копну, а ума с навильник!

– Ладно вам! – осерчал Артём, смущённо сдирая паклю. – Вы шибко умные! Мы как договорились? А? Договор дороже денег. Вы ещё получите за это по соплям!..

– А мы-то чо? А кто это придумал?

Старший сын вздохнул, снимая отцовский тулуп. Виновато опуская голову, постоял, глазами ковыряя половицы. Зачем-то понюхал тёмно-красноватую овчину воротника. Потом шапку отцовскую снял – старую, драную – бросил одежду на печь. Подошёл, обнял за плечи безутешно и беззвучно заплакавшую Злату.

– Успокойся, мам… Ну, что ты? Ну, не хотел я так тебя расстраивать… Не плачь! Приедет скоро! Мы гадали. Он себе бороду там отрастил. Он уже запрягает коней.

Злата вынула платочек из рукава. Промокнула глаза.

– Больно долго он их запрягает, Артемушка!

– Спокойно! – грубовато заговорил Артём отцовским голосом. – Мастер знает, где поставить золотую точку!

Гортанный, с характерной хрипотцою – голос до того похожий был, до того любимый и родной – сердце обжигало и зареветь хотелось ей, завыть волчицей…

2И смотрела она и смотрела за перевалы – в ту сторону, где каждый день рождаются и ходят по горам розовощекие весёлые рассветы. Смотрела теперь туда женщина с таким исступленным упорством, с таким ожиданием, как будто все другие части света для нее померкли навсегда. И даже в тот глухой и жуткий час, когда метельный дым в ночи, морозные туманы гасили над землей последний проблеск месяца или звезды, маяком поставленной в седловине гор, – даже тогда ей брезжила заря в той стороне. И согревал ей душу тот несказанный огонёк надежды и любви, который на земле даруется очень немногим; ждать да догонять – кому понравится.

За перевалы – до беловодского городка, находящегося в широких и уютно сложенных «ладонях» предгорий, – гонцы обычно добирались денька за два, если лошади добрые. На ярмарке толкались день-другой. Ну и обратно ехали денечка три – это смотря какой груз и погода какая.

В общем, хоть так прикидывай, хоть эдак – за неделю можно смело обернуться.

А Емельян Прокопович уехал – как в воду канул. Поначалу Злата недоумевала: «Что там случилось? Где его носит? Пропил, небось, денежки и на глаза теперь боится показаться!» Но Прокопыч был не из тех, кто может с головою окунуться в винный омут, – жена это отлично знала.

А где же тогда он пропал? Нашёл себе, наверное, на ярмарке зазнобу, какую-нибудь городчаночку, живёт с ней припеваючи, горя не знает, а она здесь мучайся… И опять же без причины ревновала: слишком сильно он любил детей и Злату, и вообще, он был мужик с таким неразменным характером, который не позволял мелочиться, душу менять на пятаки. Она это давно уже почуяла. И тем горше было ей осознавать, что Емельяна Прокоповича задержать, остановить могла только серьёзная какая-то причина.

Коренная зима укрепилась в округе.

Морозы под сорок шарахнули, в полночь разрывая лёд на реках, раздирая шкуру на деревьях – морозобоины, как топором, рассекали неохватные сосны, кедрач и лиственницу. По такой погоде никакая таёжная птаха лететь не решалась. Голодная белка сутками в дупле томилась, пушистым хвостом закрывая «дверь» на волю, куда страшно было даже высунуться, сбегать за кедровыми орехами – ухоронка рядом, а не сунешься.

После морозов – как после тяжёлой артиллерии – дым пошёл по небу; метель задымила синь-порохом. Бураны покатились по долинам, по лугам, свистя в деревьях. Густые, плотные и длинные бураны спеленали солнце так, что даже пятнышка желтого не разглядеть в небесах. И точно так же было в ночь полнолуния – за метельным плотным полотном даже намёка не было на серенькое лунное пятно.

Все пути-дороги заросли дремучим снеговьём, до весны отгородившим весь божий мир от Чистяков и Чистяки – от мира.

И только тогда – в необъятной, беспредельной тишине, установившейся после метелей – словно горячий уголёк упал на бабье растревоженное сердце.

«Все!.. Сгинул дорогой мой, ненаглядный! Либо в тайге натакнулся на зверя, либо злодеев каких повстречал – хуже всякого зверя!»

Ночи от подобных мыслей превращались в пытку. Сцепивши руки на груди, она лежала, как в гробу – в холодной и жёсткой постели. Смотрела в пустоту перед собой, точно держала взглядом чёрный, тяжелый, готовый обвалиться потолок. Не только слухом, но как бы сердцем – далеко прослушивала темень за стеной… И ненадолго погружалась в горячечную болезненную забыть…

Мышь где-то под полом шелестела и попискивала, голодная, или это сверчок сухо потрескивал где-то за печкой… А женщине сквозь дрему грезилось одно – желанный сладкий скрип саней!

Резко распахнув глаза, вскочив с постели, она приходила в себя. Слушала гулкое сердце, готовое вырваться из груди. По сторонам смотрела. Понимала: нету, нету сейчас никого за окном!.. Но сдержаться уже не могла. Стараясь придумать причину – корову посмотреть, овец – Злата скорёхонько одевалась. Шагала на хрустящее крыльцо, укрытое волнистым пышным инеем, точно серо-голубым каракулем.

На дворе – безлюдно. Тихо. И промозгло. В вышине над стрельчатой церковью, над крышами амбаров и домов, за огородами – среди обмёрзлых белобородых кедров – всюду горели, помигивая, живые звёзды. Каждая играла своим светом наособицу, но все они в этот час были одинаково близкие и удивительно яркие. Такие звезды можно видеть лишь в горах зимою – в необыкновенно чистом воздухе… Кажется, только привстань на цыпочки – и можно дотронуться до поднебесных огней! Что это? Почему?.. Будто накануне рождественского праздника и во время святочных весёлых игр чьи-то добрые заботливые руки специально опускают звезды на незримых нитках – прямо над весями и городами, чтобы люди могли отогреться душой возле волшебных созданий, чтобы могли и вспомнить и поверить, что они, люди, гораздо лучше, чем они есть. Люди зачастую забывают о своём высоком предназначении, много суетятся и греховодничают, и только на пороге большого праздника душа вдруг вспоминает о поднебесном доме, откуда она пришла на эту землю погостить…