Полная версия

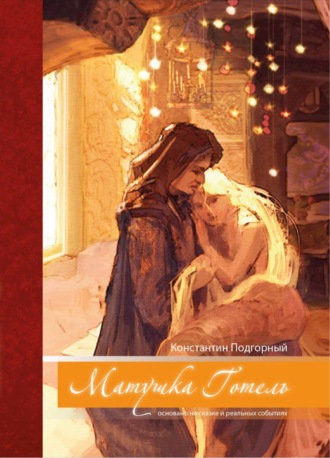

Матушка Готель

– Тонкое! Вы точно не здешняя, – заворчал хозяин недовольно и скрылся в соседней комнате, – и уж точно не из цыган! – добавил он, слегка выглянув из-за двери и погрозив девушке указательным пальцем.

В следующее мгновение он вернулся назад и бросил на прилавок небольшой кусок какой-то красной ткани, аккуратно сложенной в несколько раз:

– Voilà1, – с достоинством произнес он, – месяц назад прислали из Парижа для местных вельмож, да остатки никто уж не берёт, а простым людям в наших краях такое ни к чему.

Готель развернула материал и обомлела. Он был тонким и лёгким, ярким и красочным, он был совершенным. «Что это? – завертелось в её голове, – и что же такое этот Париж?»

Не сводя глаз с этой красоты, девушка ослабила руку, и на прилавок выкатились монеты, которые она держала всё это время.

– Вы точно шутите, фройлен, – прогремел грубо изменившийся голос, – этот материал стоит сотню таких монет!

– Но у меня больше нет, – чуть живая от страха, с навернувшимися на глаза слезами прошептала девушка и увидела, как кожа под рыжими бровями неожиданно побелела.

– Хорошо, юная фройлен! Вам сегодня неслыханно везёт. Но только из-за того, что торговля сегодня у меня была славной, – хозяин снова устало зевнул, но тут же, как встрепенувшись, резко добавил, – но ещё я возьму обувку!

Возвращаться Готель пришлось босиком. Но она не помнила об этом. Она прижимала к груди маленький кусочек своего огромного, недозволенно прекрасного счастья и даже не могла представить себе, как осмелится надеть готовое платье. Единственное, в чём она была уверена определённо, что провалится сквозь землю тотчас, лишь кто-нибудь увидит в её руках одну эту чудесную материю. Она прикоснулась к своим щекам, почувствовав, как сильно они горят. Ей чудилось, что ещё чуть-чуть и земля непременно разверзнется под ней, и она падёт в самую адскую пропасть. Ну кто бы позволил себе пойти на такое дерзкое преступление морали, заложенной веками в устои цыганской жизни? А Готель собиралась фактически преступить эту черту, и оттого сердце её нещадно билось и рвалось куда-то прочь, пытаясь обрести хоть какую-то надежду на спасение. При этом она никак не могла понять, как может быть зазорно одеваться хорошо, и совершенно нормально, если одеваться плохо.

Вернувшись, девушка обнаружила, что все уже разошлись по своим обозам, и лишь несколько мужчин ещё оставались у костра. Шить было уже поздно. На небе появились первые звёзды, да и ноги, сбитые от городской прогулки, болели, и хотелось лишь чего-нибудь съесть да поскорее лечь отдыхать. Готель взяла с общего стола немного козьего сыру и отправилась спать.

Проснулась она рано и, едва небо начало светлеть, вынула из-под подушки великолепную ткань и принялась шить своё новое платье. У неё оставалось не более трех часов до того, как проснутся другие. Она была внимательна и осторожна, старательна как никогда; она чувствовала, что это платье должно было стать в её жизни особенным; это платье должно было сказать всем, что жизнь прекрасна, что не стоит заточать себя в сером теле, пока небо ясно, а солнце благодарно греет людские сердца. И ей хотелось стать примером их внутренней красоты, чтобы люди забыли о своих заботах и хоть на одно мгновение стали счастливее. Тем не менее, обнародовать своё занятие Готель не торопилась: она не шила днём, чтобы никто ей не мешал, но и не шила ночью, когда было слишком темно, а значит, у неё впереди оставалось только три утра перед воскресным праздником, и ей, во что бы то ни стало, нужно было успеть вовремя. Каждое следующее утро она вставала чуть заря и принималась за работу. Она вдруг делалась требовательной к себе и сетовала, если что-то не получалось, и трижды перешивала, когда то было необходимо; она исколола себе все пальцы до слёз, но всё же к приходу знаменательного дня всё было готово, и даже осталось немного времени вздремнуть, пока соседи ещё не начали шуметь предпраздничными приготовлениями.

Когда же она открыла глаза, было совсем светло. Несколько лошадей прошли рядом с повозкой, фыркая от возмущения своему раннему беспокойству. Цыгане готовились к празднику. Выглянув, девушка увидела верёвки со стираной одеждой, натянутые меж обозов, и вспомнила о своём платье, а ещё – о юноше из города, о котором за работой удивительным образом забыла. А ведь именно из-за него она не досыпала уже три ночи подряд, ведь именно из-за него так закружилась её голова на обратной дороге, и именно из-за него она осмелилась на сей шаг – превзойти убогость и нищету, с которой мирятся и живут люди, делая вид, что так положено и заявляя о красоте, что «им такое ни к чему». Но Готель не могла с эти мириться. Она чувствовала, что мир красив и нуждается в красоте, хотя бы ради общей гармонии, и не стоит ранить его красоту грубостью и невежеством, а следует стараться венчать его живой цвет радостью и светом своей души.

Собираться в Кассель стали с полудня. Женщины надевали свои платья со множеством юбок, так что мужчины, седлая коней, с восторгом и гордостью встречали их на поляне, одобряюще кивали и щедро сыпали в их сторону комплементами. Но тут из-за своей повозки появилась Готель. В красном как огонь и тонком, струящемся по телу платье. В нём были и шитые складки, и декоративные вставки, и потайные швы, и каждая линия её молодого стройного тела вдруг облеклась доселе невидимой грацией и женственностью.

Казалось, на посёлок обрушилась какая-то оглушительная тишина. Несколько минут никто не говорил ни слова. Даже лошади, стоявшие в упряжке, не издавая никаких звуков, вытянули в её сторону свои удивлённые морды. Это стало похоже на какую-то небывалую катастрофу, после которой природа замолкает во всеобщем сочувствии к потерпевшим страшное бедствие. Лишь журчащая неподалеку Фульда напоминала о том, что земля ещё вертится.

– Что за бес тебя укусил! – послышался первый голос.

– Это точно! – завопил другой, – совсем девчонка стыд потеряла!

И вот уже все в один голос кричали: «Бес! Бес попутал!»

Через мгновение на дворе показалась Баваль:

– Это что за чума на тебя напала?! – закричала цыганка. – Ты посмотри, как вырядилась, шельма! Или же ты думаешь, что ты королева какая туринская?!

– Королева туринская, – засмеялись цыгане.

И когда терпение Баваль, вероятно, вовсе подошло к концу, она приблизилась к Готель и пристально посмотрела ей в глаза:

– И как же ты собираешься в нём просить? – холодно проговорила она.

– Просить что? – бледная от страха пролепетала девушка.

– Милостыню! – объявила во всеуслышание цыганка и обернулась к остальным.

– Пусть просит! Пусть просит! – подхватили все. – Довольно её шитьём баловать!

Готель закрыла лицо руками и горько заплакала. Это был сокрушающий удар, разрушительная стихия, прошедшая по её миру. Ей дали ясно понять, что детство её кончилось и что канон живших рядом с нею людей не принимал того образа, в коем видела себя она. И теперь они выглядели ещё более безобразно, чем прежде, со своими бесчисленными латками на одежде. Некоторые из них делала Готель, а теперь… теперь им нужны были деньги – кормить своих детей, к которым сама она никогда не относилась. И стоя там босиком на сырой земле, она жалела, что земля не разверзлась под ней ещё три дня назад. «О, Сара, Бог мой, посмотри на меня! – безмолвно взмолилась девушка, – как бы я хотела сейчас улететь отсюда, распустив косы, и более никогда не касаться этой земли своими ногами».

В негодовании, качая головой, цыгане потихоньку рассеялись, а Готель, раздавленная их малодушием, побрела обратно к своей повозке. «Во что теперь превратится мой праздник? – горевала она, – в позорное шествие заблудшей души?» Она так хотела сделать их мир чуточку краси́вее, а вместо этого стала едва ли не предательницей своего народа.

Наступил полдень. Умывшись в реке и накрепко привязав к поясу свой талисман, девушка вместе с цыганами отправилась в Кассель, за стенами которого уже была различима праздничная музыка.

Это был праздник урожая. Жители выпекали узорные пироги, варили джем из ягод и дарили друг другу выращенные фрукты. Каждый в этот день выносил на улицу немного своего успеха и делился им с другим. Соседи и прохожие приветствовали друг друга, угощались и шли на площадь, где уже играли и пели менестрели. Тут и там виднелись лоточки, которые некоторые горожане, раздававшие сладости, носили через ленту у себя на шее; и, проходя по улицам города, Готель заметила своего юношу как раз с таким лоточком, полным песочных человечков; он пересёк улицу и скрылся за углом, так и не заметив её. Девушка грустно вздохнула и, расправив на себе новое платье, подумала, что ещё увидит его на центральной площади этим вечером.

Её оставили на углу той же улицы и площади, где разворачивалось празднование. Готель села на камень и принялась просить. Ещё долго она по наивности оставалась приветливой к прохожим, но те только шли мимо, обходили её другой стороной либо делали вид, что не замечали; и лишь некоторые бросали монетку-другую. Какая-то женщина на её просьбу вдруг начала возмущённо кричать и ругаться, упрекая Готель, что у её дочери нет возможности купить такого платья, и, мол, стоило потратить эти деньги на еду, а не на платье; но сколько девушка ни объясняла, что сшила его сама, женщина только сильнее негодовала. Что было делать? Готель не выглядела ни голодной, ни измученной, и люди не верили её нуждам; и она сама стала понимать, что обманывает их, что нет ей надобности в милостыне, что может она оправдать своё прекрасное одеяние тяжёлым трудом трёх бессонных ночей! И девушке стало не по себе от этого чувства.

Но довершением всего стало появление на улице рыжего портного, который шёл на праздник со своим сыном, таким же рыжим мальчиком примерно её возраста; и он увидел её, сидящую на дороге, в прекрасном платье из тонкой чудесной материи, присланной «из Парижа для местных вельмож!» Готель увидела, как дрогнуло от боли его лицо. Одним движением он вытащил из кармана охапку монет и бросил их перед девушкой. Готель узнала их. Это были именно те монеты, которыми она платила за материал. Когда отец и сын прошли, она стала медленно собирать рассыпанные вокруг себя деньги, с трудом пытаясь их отличить от застилающих глаза слёз.

Подошёл вечер, и по городу зажглись огни. Готель набрала достаточно монет, чтобы они тянули её душу к земле, так что, побродив в успокоение опустевшими улицами, она вернулась на праздничную площадь и устроилась под широким деревом, позволив своим ногам немного передохнуть. Цыгане пели и плясали пуще местных музыкантов, вокруг них собралась целая толпа горожан, которые что-то радостно выкрикивали и хлопали им в ладоши. Невольно поддаваясь атмосфере общей радости, Готель слегка водила головой в такт играющей музыке, пока её взгляд не остановился на нём.

Её избранник всё так же неразлучно стоял со своим лотком, окружённый друзьями (среди которых, некстати, был и рыжий сын портного), и угощал их песочными человечками. В какой-то момент «рыжий» заметил девушку и затих, затем повернулся к ребятам и начал что-то шептать им на ухо, после чего все они посмотрели в её сторону. Пожалуй, теперь они не знали лишь одного – сегодня Готель уже слишком устала от обид, чтобы думать о каких-либо сплетнях, которыми могли обмениваться ребята. Больше ничто не имело значения; она снова видела, как её мальчик ей улыбался, и от этого ей становилось так приятно на душе, как не бывало уже очень давно; её лицо просияло улыбкой, и абсолютно нежданно она почувствовала себя такой же счастливой, как и все эти люди на площади, которые радовались друг другу, чем-то обменивались и, вероятно, тем были и счастливы.

Готель поднялась на ноги и, набравшись смелости, филигранными шагами подошла к ребятам. Некоторое время она стояла перед ними, разбираемая радостным волнением, но без единого слова в голове. Ребята же смотрели на неё почти испуганно, решительно не понимая, чего хочет от них эта весьма привлекательная, но крайне странная девушка.

– Простите, но у нас нет денег, сеньорита, – насилу выдержав серьезное лицо, проговорил один из мальчиков, отчего вся компания ненадолго залилась смехом.

Готель стало действительно неприятно, но она ещё верила, что эта злая шутка не имеет к чувствам её избранника никакого отношения. И хотя надежда давно сошла с её лица, она развернула платок и протянула молодому человеку лежащий на ладони самородок:

– Это тебе, – попыталась улыбнуться девушка, но вместо этого лицо её лишь перекосило, как у смертельно больного человека.

Сколько времени она так простояла – никто не скажет. Но только как ни вглядывалась она в глаза юноши, она не могла различить там ни единого признака его участия в их личном эмоциональном общении; скоро земля под ней двинулась, и всё, что окружало её, поплыло: цыгане и платье, и этот мальчик и праздник, всё обернулось сном; в глазах её потемнело, и она побрела куда-то в сторону, не разбирая ни земли, ни неба, ни времени, ни дорог.

Готель очнулась в лесу и не смогла сразу понять, сколько времени она там провела. Сначала было темно, но потом небо стало светлеть, и стало ясно, что впереди было утро, новый день. А позади осталось лето и беззаботное детство, цыгане, обманутые надежды; стоило ли возвращаться, чтобы ещё раз взглянуть им в глаза, и тратить на то, может, полдня пути, когда впереди осталось так мало – всего одна жизнь. Её самородок был так же накрепко завязан на поясе, в кармане лежала горсть монет, и солнце сверкало так ярко над верхушками деревьев, уверяя, что всё ещё будет хорошо. Девушка поднялась с земли, отряхнула своё великолепное красное платье и шагнула на запад. Где-то там был Париж.

II

Готель бежала. Её босые ноги были сбиты до крови. Иногда она падала без сил прямо на траву и плакала. Ела ягоды в лесу, пила речную воду и, не зная, как далека ещё дорога, почти не отдыхала. Только встречая на пути какую-либо деревню, она забиралась на ночь в хлев, а если повезёт – в амбар, и пересыпала там до первых лучей солнца. Редко удавалось встретить на пути церковь, двери которой были бы открыты странникам. Как правило, их настоятели боялись чужаков гораздо сильнее Бога. На одной из мельниц, где девушка останавливалась на ночь, она даже купила себе грубую лепёшку да сырную корку. И, пожалуй, это был единственный раз за всю дорогу, когда она по-настоящему ела и спала.

А на рассвете были поля. Бескрайние поля пшеницы. Готель бежала по ним, и ей казалось, что грусть её отступает и тает где-то там, позади. Она не хотела больше ничего помнить о прошлом. У неё было только одно желание – забыть: цыган и их беспочвенную радость, бродяжничество, их неприкаянные холодные повозки и заплатанную одежду, которой они так дорожили. Забыть свою печаль и больше никогда не поддаваться обманчивому порыву чувств. Но она помнила Парно, этого старика, который один был с ней добр и открыт. Всё это осталось в прошлом. И от этой перемены Готель чувствовала если не счастье, то что-то очень его напоминающее, ведь, так или иначе, сейчас она шла туда, где люди шили и носили платья из чудесной ткани, не считая это зазорным, и жизнь которых, возможно, была такой же прекрасной и восхитительной. За этими размышлениями она увидела на холме очередного путника, а точнее – путницу с охапкой хвороста за спиной.

– Любезная сеньора, – обратилась к ней девушка, – не знаете ли вы, далеко ли славный город Париж?

Женщина не удержалась от улыбки, услышав такое высокое к себе обращение, и, показав по другую сторону холма, воскликнула знакомое и уже почти родное:

– Voilà!

Бросив все улыбки и любезности у подножья холма, Готель взлетела на его вершину и упала на колени. Вот оно. Чудо. Париж.

Он был просто огромен – со сверкающей рекой и островами, волшебный город тысячи крыш, сплетённых вместе круглыми мостами. Это было похоже на сказку. Спускаясь с холма, девушка приветливо встречала новых и новых людей. Правда, даже редко это были рабочие в старых одеждах, грязные и немытые; чаще нищие, просто слоняющиеся из стороны в сторону; и лишь иногда это были рыцари, крестоносцы или стражники группами по четыре-шесть человек. Город гудел как пчелиный улей. Но его домики и крыши уже не казались столь сказочными и манящими, как с высоты далёкого холма, и более всего из городского пейзажа выделялись крепостные стены на острове, которые, вероятно, защищали живущих внутри от тех, кто жил снаружи, да небольшая христианская базилика на том же острове, но слева. Крики то бранные, то радостные вдруг вырывались из толпы, и тележки, набитые старым хламом, громыхали по каменистым дорожкам, разбитым в грязь. Да и река не выглядела отсюда ни блестящей, ни сказочной. Жители сливали в неё нечистоты прямо из окон своих домов, а спустя короткое мгновение по этому же месту уже плыла лодка, гружённая тяжёлыми мешками. Готель, немея от увиденного, медленно двигалась по улицам города, всё сильнее прижимаясь к стенам домов. Она сама сейчас мало отличалась от местных жителей – такая же измученная и уставшая. Единственное, что её выделяло из остальных, было неуместно восхитительное платье, а потому многие из прохожих осторожно обходили её, считая высокой гостьей в этом брошенном Богом месте.

Все действо, по сути, напоминало хаотичное движение муравейника. На узких улицах люди едва умещались между домами; кто-то торопился, сбивая с ног впереди идущих, и вызывал новую волну брани; и Готель, получив пару синяков в подобной толкотне, насилу вырвалась на набережную, пытаясь отдышаться от впечатлений совершённого ею променада. Она хотела было умыться, но вода в Сене оказалась столь гадкой, что даже стоять у края было очень неприятно. Девушка расправила платье и с удивлением обнаружила, что монет при ней уже не было. Она рухнула наземь и схватилась за голову. «О, сестрица моя, Сара Кали! – взмолилась она, – что же за наказание обрушилось на мою несчастную голову!» Сетуя на собственную невнимательность, она покрепче перевязала свой самородок, надёжнее спрятав его под платьем, а потом походила по улицам, желая найти хоть один портной магазинчик, но кроме лохмотьев, предлагаемых на городском рынке, ничего не нашла. Мечта рушилась так же быстро, как подступал её голод. Скоро наступил вечер, и людей стало меньше; большинство из них, затворив двери и окна, наглухо закрылись в своих домах и лачугах. Казалось, у каждого несчастного в этом городе был дом. У всех, кроме Готель. К ночи улицы Парижа опустели.

Поиски крова привели девушку в чью-то конюшню, в ней было прохладно, но сухо. Тесно устроившись в небольшой тележке, Готель слышала, как урчит её желудок, но усталость, к счастью, была сильнее, и девушка быстро заснула.

Однако сон её был не долог. Ни свет ни заря конюх, ругаясь и тряся телегу как умалишённый, разбудил и выгнал её из конюшни, и девушка снова оказалась на улице. «Как рано просыпается Париж, не то, что цыгане», – подумала она и с ностальгией вспомнила, как наслаждалась тихими пустынными рассветами, сидя на брёвнах со стариком Парно.

К полудню город вернулся к своему обычному состоянию – половина горожан носилась по всему городу по каким-то своим непонятным делам, вторая половина слонялась по тому же городу безо всякого дела. Готель отнесла себя ко вторым, хотя, дышащая одной лишь надеждой, к закату с усердием обошла все улицы в поисках крова и еды. Желая поскорее заснуть, чтобы не слышать своего голода, она залезла под мост и, свернувшись комочком прямо на земле, погрузилась в сон. Несколько раз она просыпалась в темноте от крысиного писка, среди ночи эти мелкие звуки и шорохи казались просто оглушительными. Словом, так она промучилась до утра, а с рассветом первые повозки, проезжающие по мосту, разбудили её своим грохотом окончательно.

Обессилившая от трёхдневного голода девушка чуть не упала на одной из улиц; она прислонилась к стене дома и буквально сползла по ней на дорогу. Почти в бреду она вспоминала свою жизнь у цыган, и даже подумала, что могла бы петь и плясать, как делали в таборе, когда хотели собрать немного денег. Но сил на это у неё уже не осталось. Готель вытянула вперёд руку и стала ждать хоть какого-нибудь чуда.

Люди на улице сперва даже не знали, как реагировать на такое поведение. В городе сплошь и рядом сидели нищие и выпрашивали милостыню, но красивая девушка в превосходном платье? Это было совершенно необъяснимо. Первые несколько минут местные держались тихо, пытаясь понять, каких кровей была эта просящая, и какой бес занёс её на эту улицу. Но, увидев, что кто-то из прохожих сжалился и бросил Готель монетку, и поверив, что она действительно просит, осмелели и стали подходить к девушке ближе, рассматривая её и даже посмеиваясь. В одно мгновение из этой группы выделилась какая-то женщина, подошла к Готель, плюнула ей в лицо и снова растворилась в толпе. Растерявшись от столь вульгарной выходки и надеясь узнать, чем же не угодила она своей обидчице, девушка безрезультатно вглядывалась в прохожих, вскоре услышав женский голос:

– Ну что, спустилась с небес на землю?! – прокричала, похоже, именно та женщина.

– Заберите у неё деньги, – откликнулся мужской голос.

– Такая важная персона не должна просить подати, – заметил третий.

Готель, испугавшись такого поворота событий, стала оправдываться, что, мол, никакая она не «важная персона», и что она уже просила милостыню раньше, когда жила в таборе.

– Так у нас тут просто цыганка? – лукаво спросил самый здоровый, и Готель испуганно закивала в ответ. – Взгляните-ка, у нас завелась цыганка! – завопил здоровяк.

– Сейчас мы проучим тебя, ведьма! – загудела толпа и кинулась рвать на девушке платье.

– Девчонка моя! – ревел здоровяк, прорываясь вперёд. Оказавшись над девушкой, он схватил её за волосы и, прижав чёрные пряди к своему лицу, жадно вдохнул их аромат. Не скрывая наслаждения от попавшей ему в руки нежной и свежей кожи, он вожделенно водил своими грубыми пальцами по мокрым щекам и губам Готель и так увлёкся этим занятием, что не заметил гробовой тишины, внезапно воцарившейся на улице. Ни смех, ни брань более не нарушали этого соборного молчания, и только Готель временами поскуливала от страха. А затем стремительный лязг и хруст прошёл сквозь эту тишину. Здоровяк обмяк и упал на колени.

Девушка не двигалась. Она сжалась, как только могла, прикрыв голову руками, и плакала еле слышно, повторяя трясущимися губами:

– Пощадите, прошу вас, пощадите, пожалуйста.

Лишь когда она поняла, что ничего больше не происходит, она снова открыла глаза и увидела, что в пяти шагах от неё стоит стражник, а пронзённое тело здоровяка уже оттащили в сторону. Чуть дальше стояли ещё трое стражников, а в центре – женщина с рыжими как огонь волосами, в тёмном с капюшоном балахоне. Никого больше на улице не было. Женщина отозвала стражника и подошла ближе:

– Кто ты, дитя? – спросила она, наклонившись к девушке, но Готель, испугавшись очередного вопроса, только залилась слезами.

– Я не знаю, мадам, не знаю, – замотала она головой.

– Откуда у тебя это платье? – словно набравшись сил и терпения, снова спросила женщина.

– Это моё платье, мадам, – вытерла девушка лицо и увидела оторванные куски красной материи, разбросанные всюду, – это моё платье, моё платье, – надломленным от слёз голосом залепетала Готель, – это я сшила, – повторяла она, обливаясь горем и подбирая лежащие вокруг себя кусочки, – это я сшила.

Женщина устало вздохнула, выпрямилась и вернулась на прежнее место:

– Отвезите её в Аржантёй, – спокойным, но властным голосом произнесла она.

Готель не помнила, как заснула, но проснулась она оттого, что экипаж, в котором её везли, слишком трясло на дороге. Раньше она никогда не ездила в экипаже. Он был красивым, просторным и с мягкими сидениями, обитыми уже немного потёртым гобеленом. Кучер, сидевший впереди, звонко хлестал пару крепких лошадей, а мимо торопились деревья; и солнце было таким по-доброму тёплым, что девушке верилось, что всё, что произошло с ней на улицах Парижа, было не более чем дурным сном. Только теперь Готель не знала, что уготовила ей судьба, которой, потеряв силы, она безропотно отдалась.

Экипаж в очередной раз проехал через Сену и, спустя недолгое время, остановился у небольшого монастыря. Из его дверей вышла крохотная монашка и позвала девушку едва заметным жестом.

– Мне было велено дать вам приют, – сказала она покорно и вошла в двери монастыря.

Готель вошла следом.

Каменные стены этой обители служили пристанищем для порядка сорока монахинь. Скромные убранства их келий должны были способствовать средоточию души на мыслях праведных и не давать повода мирским соблазнам. Одна из таких келий была отведена и Готель. Она оказалась столь узкой и крохотной, что будь девушка хоть чуточку побольше, она с трудом бы смогла в ней повернуться. Внутри было лишь узкое ложе с висящим над ним распятием да маленькое окошечко, открывающее вид на внутренний двор, из которого доносилось почти непрерывное кудахтанье кур.