Полная версия

Учебник логотерапии. Представление о человеке и методы

Если бы мы захотели разделить нашу землю на части согласно измерениям существования, без сомнения получилась бы следующая картина, причем вполне вероятны минимальные промежуточные формы:

Растения, животные, люди – > тело

Животные, люди – > тело, психика

Люди – > тело, психика, дух

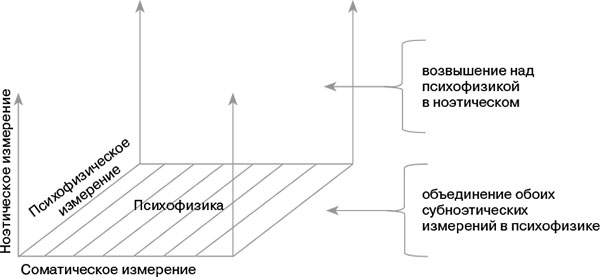

Мы видим, что духовная область (которая не имеет ничего общего с умом или разумом) – это собственно человеческое, «специфически гуманное» измерение; в логотерапии оно называется греческим словом ноос (дух), а также «ноэтическим измерением». Две другие формы, которые человек разделяет с животными, соматическая и психически-социальная сферы (ведь и у животных есть эмоции и когниции определенного уровня!), определяются в лого-терапии как «психофизика» или как «субноэтические измерения».

Поскольку логотерапия занимается преимущественно ноэтическим измерением человека, Франкл, среди прочего, использовал формулировку: «Логотерапия – это психотерапия, исходящая из духовного и нацеленная на него». Таким образом, она поднимается над другими психотерапевтическими школами, которые во главу угла ставили скорее психическое измерение, освещая бессознательные влечения, или посвящали себя истории обучения или развития человека. Полученные при этом результаты, заведомо экспериментально проверенные, ни в коем случае не отрицаются в лого-терапии, но их место определяется на уровне двухмерного. Заслуга Франкла была в том, что он интегрировал специфически гуманный аспект человеческого существования в привычную психотерапию, которая до того момента была буквально «бездуховной» психотерапией.

В рамках нашей схемы измерений из трехмерности человека следует, что собственно человеческое может возникнуть лишь тогда, когда мы осмелимся заглянуть в духовное измерение. Человек проявляется как человек, как только мы учитываем это «третье» измерение: только тогда мы видим человеческое как таковое. В то время как вегетативную жизнь человека можно объяснить в рамках измерения телесного, его жизнь как одушевленного существа в рамках душевного, само бытие человека, личностная духовная экзистенция в этой двухмерности не проявляется, она не помещается на этом «уровне» чистой психосоматики: на этом двухмерном уровне homo humanus может быть только спроецирован. Фактически суть того, что мы называем проекцией, заключена в следующем: пожертвовать каким-либо измерением означает, что проекция будет осуществляться в низлежащее измерение.

Такая проекция имеет два последствия: она ведет 1) к многозначности и 2) к противоречиям. В случае с 1) причина этого последствия заключается в следующем обстоятельстве: различные вещи изображаются в одной и той же проекции одинаково; в случае с 2) причина заключается в следующем факте: одно и то же отображается в разных проекциях по-разному. (Франкл, 6)

В различного рода психотерапии нередко можно встретить многозначность и несоответствия. Принимая в расчет слова Франкла, можно предположить, что она по-прежнему страдает от последствий недопустимых проекций. Самое человечное в человеке не должно затеряться в джунглях психологических интерпретаций. Логотерапия старается избежать этой ошибки, принимая духовное как собственное – непосредственное, пусть и не единственное – измерение человека и занимаясь вопросом, можно ли сделать полезным влияние духовного на два других измерения с целью излечения. Поэтому она не пренебрегает телесным и психосоциальным, но ставит определенную исследовательскую цель в изучении того, насколько возможно мобилизовать духовные силы человека:

а) для устранения духовной фрустрации,

б) для исправления психических нарушений,

в) для борьбы с (психо)соматическими недугами.

Для этого в багаже логотерапии имеется уже 70 лет исследовательской работы, результатом которой стали очень важные результаты. Там, где традиционная психология раскрывает в общем «душевную зависимость», логотерапия говорит о мотивации «духовной независимости», а где обычная психотерапия анализирует «невротические обстоятельства», логотерапия отмечает «экзистенциальные обстоятельства». Это похоже на то, с чем связана пасторская деятельность по окормлению паствы; речь идет о выборе верующих людей определенных конфессий.

Само собой разумеется, что пациенту нужно помогать в той области, в которой находится его расстройство. Следовательно, ему могут потребоваться медикаменты (также психотропные вещества) или, в случае необходимости, электрошок на соматическом уровне; может быть потребность в очищающем чувстве облегчения, занятиях поведенческой терапией, когнитивной стратегии решения проблем и т. д. на психическом уровне; возможно, «промежуточные методы» – такие как техники расслабления (аутогенный тренинг, йога) и суггестивные методы на переходном уровне психофизического. Но, чтобы быть готовым к всеобъемлющему лечению, нужны методы излечения, которые проникают в ноэтическое измерение человека; этот пробел как раз и закрывает логотерапия, которую можно наилучшим образом совмещать с оказанием помощи на субноэтическом уровне. Не говоря о прекрасной возможности совмещения с методами на «том же» уровне, например, с пасторской деятельностью или любыми формами арт-терапии и просвещения.

Из объясненного выше становится ясно, что психическое и духовное измерения человека необходимо различать и не смешивать. (В отношении соматического измерения по этому поводу меньше путаницы.) Тот, кто хочет серьезно изучить логотерапию, должен погрузиться в ее ход мыслей о «ноопсихическом антагонизме», который, согласно тезисам, как раз и отличает человеческое существование. При этом речь идет не меньше чем о возможности плодотворной встречи «психики» и «духа» в самой личности.

Человек является точкой пересечения, пространством соприкосновения трех пластов бытия: телесного, душевного и духовного. Эти пласты не могут быть совершенно отделены друг от друга. Но было бы неверным сказать, что человек «состоит» из телесного, душевного и духовного, ведь он единство и целостность – но в рамках этой целостности и этого единства духовное в человеке встречается с душевным и телесным. Это составляет то, что я однажды назвал ноопсихическим антагонизмом. В то время как психофизический параллелизм обязателен, ноопсихический антагонизм факультативен: он всегда является лишь возможностью, просто возможностью – однако той возможностью, к которой всегда можно обратиться: всегда нужно призывать «упрямство духа», как я его назвал, против психофизического, которое только кажется могущественным. (Франкл, 7)

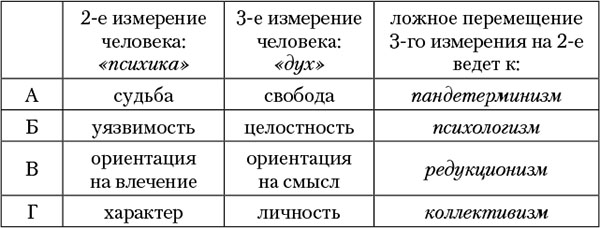

Таким образом, ноопсихический антагонизм говорит о том, что духовное и психическое измерения человека не просто стоят где-то рядом друг с другом, но и взаимодействуют, иногда и противоречат друг другу. Поэтому в следующих главах необходимо подробно рассмотреть критерии различий обоих уровней, чтобы сделать явным эту значимую возможность проявления их «антагонистической силы» для психотерапии. Речь идет о четырех критериях различия: судьба и свобода, уязвимость и целостность, ориентация на влечение и ориентация на смысл, характер и личность. Там, где эти критерии не принимаются во внимание, а все духовные феномены сводятся к психическим, что похоже на проекцию третьего измерения на второе, возникают критические искаженные образы человека, от которых Франкл по праву предостерегал. Говоря конкретно, это следующие искаженные образы:

Пандетерминизм – > тот, кто отрицает духовную свободу человека, должен вследствие этого признать, что человек полностью находится во власти своей судьбы.

Психологизм – > тот, кто теряет из виду неприкосновенную духовную экзистенцию, видит в человеке только уязвимый психический аппарат.

Редукционизм – > тот, кто недооценивает ориентацию человека на смысл, рискует трактовать каждый мотив как (скрытую) потребность в удовлетворении влечения.

Коллективизм – > тот, кто игнорирует личность каждого, может начать оценивать его только по типу характера.

Этих серьезных ошибок необходимо избегать, потому что они являются «преступлениями против духа», из которых не проистекает ничего хорошего.

• Диалектика судьбы и свободы

Молодая научная дисциплина психотерапия возникла в начале ХХ века с представления о том, что качество детства предопределяет жизнь человека и влияет на него. Основание этого детерминистского подхода нужно искать в натурализме конца XIX века, направлении, которое связывало людей (прежде всего европейской культуры) с чувством беспомощности. В то время было сделано много открытий, которые позволили расцвести этому чувству зависимости и «незначительности». Прогресс в области астрономии способствовал пониманию бесконечности космической вселенной, в которой Земля похожа на незначительную песчинку. Познания о связях общественных порядков и социально-экономического устройства делали человека крошечной шестеренкой в беспощадной машине. Стремительное развитие техники усиливало это чувство беспомощности; возникли логические модели роботов, с которыми идентифицировали себя люди. Они мыслили себя «запрограммированными» сущностями, которыми автоматически руководили фиксированные методы воздействия.

В качестве противоположного направления возникла экзистенциальная философия, которая к тому же поделилась на два лагеря: на более жизнеутверждающий и на более скептический по отношению к жизни. Она понимала человека как того, кто «брошен в жизнь», кто сам должен найти свою собственную сущность, но должен как бы отвоевать принцип действий. В ней, особенно в жизнеутверждающей форме экзистенциальной философии, логотерапия имеет свои теоретические корни.

Среди пионеров психотерапии только у Франкла возникает новое обращение к элементу духовной свободы человека, которая, само собой разумеется, не есть свобода «от» чего-то, от каких-то воздействий, а свобода «для» чего-то, а именно свобода снова и снова занимать позицию по отношению к данным воздействиям, принимать их или отрицать, следовать за ними или противостоять им.

Мы ни в коем случае не отрицаем инстинктивную жизнь, мир влечений человека. Мы не отрицаем ни внешний мир, ни внутренний; …но мы подчеркиваем, что человек как духовное существо находит себя не только в противостоянии к миру – окружающему и внутреннему, но занимает позицию относительно него, он может как-то «настроиться», как-то «вести себя» по отношению к миру, и это его собственное поведение как раз свободно. Человек в каждый момент своего существования занимает позицию как по отношению к естественной и натуральной среде, к внешнему миру, так и к жизненной психофизической внутренней среде, к внутреннему миру. (Франкл, 8)

Рассмотрим понятие свободы в логотерапии на основе трех примеров.

Пример 1: страх

Страх – это (если отвлечься от любящей заботы о ком-то или о чем-то ценном в мире) неприятное психическое чувство угрозы. Оно «сидит» во втором измерении и на первом, соматическом уровне тесно связано с такими вегетативными симптомами, как сердцебиение, побледнение, дрожь. Там, где оно «сидит» или появляется, в момент своего возникновения оно никак не может быть предвосхищено; это значит, что оно «дано судьбой». Причины страха можно предотвратить или не предотвратить, но чувство страха, если оно уже развилось в человеке, просто так не прогнать.

В отличие от этого, в третьем, духовном измерении принимается решение о том, какая реакция последует на этот страх: будет ли он восприниматься всерьез, или человек поставит себя выше него, станет ли он причиной бегства или, несмотря на него, с ситуацией получится справиться. Здесь есть из чего выбрать, здесь есть определенная свобода. Мы видим: мы не свободны «от» страха, мы свободны «вопреки» страху…

Пример 2: плохое детство

Люди, которым пришлось страдать из-за несчастного детства, не свободны от его последствий, но свободны занять по отношению к ним различные позиции. Некоторые родители говорят: «Я вырос с побоями, поэтому побои внутри меня. Если я становлюсь очень злым, я тоже бью!» Другие родители говорят: «Так как меня били в детстве, я бы хотел, чтобы моим детям было лучше. Поэтому я не воспитываю их битьем!»

Воспитание, несомненно, – сильный фактор воздействия, но не всемогущий. С определенного уровня зрелости каждый человек свободен в воспитании себя. Акт самовоспитания гораздо меньше зависит от «воли родителей», чем от того, что человек «должен испытать самостоятельно» (Франкл).

Пример 3: инстинктивные действия

Животное не может действовать вопреки своим инстинктам. Если оно голодно и чует еду, оно «должно» наброситься на нее и проглотить. Человек, напротив, может быть голодным (= его «судьба») и тем не менее отдать товарищу последний кусок хлеба, который у него есть и в котором последний нуждается больше (= его «свобода»). В первом, соматическом измерении у него урчит в животе и падает уровень сахара в крови. Во втором, психическом измерении его будет мучить желание обладать хлебом и голодное воображение. Франкл назвал это «психофизическим параллелизмом», в котором первые два уровня синхронизируются. Но в третьем, ноэтическом измерении человек освобождается от ситуации голода и принимает решение, если хочет этого по какой-либо осмысленной причине, независимо от психофизического давления.

Таким образом, человек обнаруживает себя как тот, кто свободен ответить на удары судьбы, и, делая это, он несет ответственность за свои ответы. Нон-детерминистское видение логотерапии влечет за собой допущение ответственности и виновности в психотерапии с человеческим лицом.

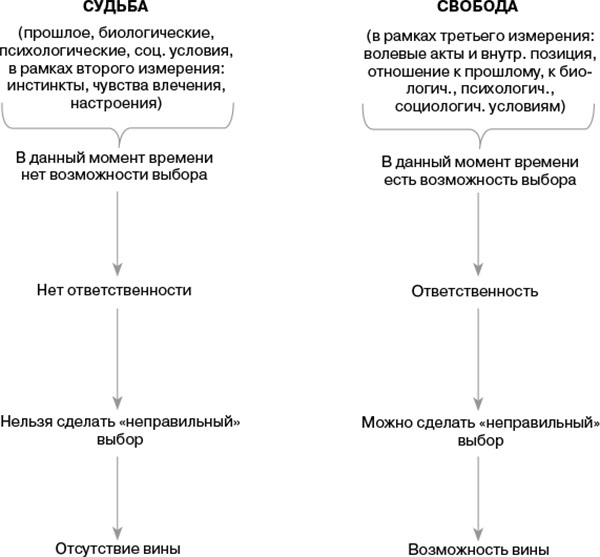

Там, где в определенный момент нет возможности выбора, не может быть вины. Так как, например, мы не можем выбирать наше прошлое, изменить его, мы не можем также нести вину за него. (Что не говорит о том, что мы не были виновны в то время, когда у нас еще была возможность выбора.)

С другой стороны, там, где есть возможность выбора, за принятое решение нужно отвечать. Может произойти так, что будет сделан нехороший, неверный выбор. Парным понятиям «плохо или хорошо» или «правильный или неправильный» сложно дать определение, поэтому в логотерапии их заменяют понятиями «имеющий больше или меньше смысла», это означает, что измеряется конкретный смысл конкретной жизненной ситуации. Тогда вина – это «выбор против смысла».

Человек добился максимума в сознании – в знаниях, науке – и максимума в ответственности; но в то же время они его привели к минимуму сознания ответственности. Человек современный знает много – больше, чем когда-либо, и он ответственен за многое – за большее, чем когда-либо; но он знает меньше, чем когда-либо, о том самом состоянии ответственности. (Франкл, 9)

С точки зрения логотерапии судьба никогда не объясняет полностью поведение человека, так как человек не жертва, а активный участник в построении своей судьбы. Логотерапия с сожалением смотрит на распространенную в психологии «идеологию жертвы», склонность наделять человека психологическими оправданиями благодаря трактованию зависимых положений. Утверждение, что убийца должен убивать из-за плохого детства или долго сдерживаемого чувства ненависти и пр., звучит слишком поверхностно. При этом критика логотерапии, конечно, не направлена на те случаи, в которых неспособность нести вину связана с психозом. Она направлена на аутентичные случаи, например: один швед, которому был 41 год, задушил свою жену и заколол двух своих детей. Суд оправдал его в связи с якобы имевшимся у него эдиповым комплексом и отправил его в психиатрическую лечебницу, откуда его выпустили излечившимся спустя несколько месяцев. Он взял деньги со счета страхования жизни своей жены и устроил себе прекрасную жизнь со своей подругой, чему раньше препятствовала его семья.

Логотерапия считает, что человек снова и снова может занимать духовную позицию по отношению к обстоятельствам своего детства, чувствам ненависти, эдипову комплексу и т. д., он может решать, что с этим делать; и что худшим «приговором» для него было бы, если бы его лишили этого последнего поля действий и опустили до духовно недееспособного, до безвольной марионетки, «человекоподобного автомата», продукта наследства и окружения, который полностью подчинен обстоятельствам. Именно эта мысль характеризует пандетерминизм, который ошибся в том, что не оставил никакого места, свободного от детерминистской интерпретации. Фактически же всегда остается личная возможность понимания, которая нигде не зафиксирована, в человеческой жизни всегда остается небольшая часть непредсказуемости.

Логотерапия перевернула старую детерминистскую постановку вопроса о том, чем определяются чувства и действия человека, и спросила, откуда происходит та постоянно присутствующая часть неопределенности, которая остается даже в ситуации нужды и болезни. Ее ответ: она происходит из ноэтического измерения. Благодаря ей человек может поступить вопреки судьбе, дистанцироваться от своих внутренних состояний, противостоять внешним обстоятельствам или героически принять свои границы. На психическом уровне такой свободы в действительности нет: никто не может выбирать свое самочувствие. Страхи, гнев, влечение нельзя устранить, обусловленность нельзя аннулировать, от социальной предопределенности нельзя избавиться, степень одаренности не отменить. Тот, кто сводит духовное к психическому, как это делает пандетерминизм, тот лишает человека (как минимум теоретически) его самоответственности и оставляет его на волю судьбы.

Что это все значит для практической психотерапии? Очень просто: если мы допускаем духовную свободу даже у психически нездоровых людей, мы должны ее уважать. Пациент также несет – пока его духовное измерение еще «открыто» – ответственность за свое лечение и за свою свободу разрушить свою жизнь. В конце концов, излечение нельзя «сделать», ему можно способствовать и указать на собственные силы тела и психики и на свойство духа быть здоровым. Отсюда следует одно из основных правил логотерапевтической деятельности:

нужно предложить помощь,

но не забирать ответственность!

К сожалению, нередко в психотерапии бывает по-другому, а именно: либо пациенту предлагают слишком мало помощи, потому что терапевт работает строго нон-директивно или словно возводит сплошную стену, не делая никаких комментариев, либо у пациента забирают слишком много ответственности, связывая все его трудности с внутренними и внешними конфликтами, которые провоцировали другие люди, и это ставит на нем клеймо беспомощной жертвы. В логотерапии пациенту предлагают конкретную помощь, но ответственность остается за ним.

• «Орган смысла» совесть

Мы осветили ноопсихический антагонизм на основании диалектики судьбы и свободы. При этом психическая «обусловленность» человека, будучи дана судьбой, противопоставляется духовной «безусловности» человека как свободе. Диктат психического был рассмотрен нами на контрасте с выбором духовным. Из определенной таким образом свободы (не от чего-то, но для чего-то) мы выделили принципиальную ответственность и возможность человека нести вину. Но на этом цепочка логических выводов не заканчивается. Потому что так же, как свобода предполагает возможность выбора, так и выбор, имеющий более или менее определенный смысл, предполагает осознание того, что смысл имеет, а что нет; чтобы обеспечить это осознание, в человеческом организме должен быть особый «орган»: совесть.

Смысл не только должен, но и может быть найден, во время поиска смысла человека ведет его совесть. Одним словом, совесть – это орган смысла. Ее можно определить как способность почувствовать единственный и уникальный смысл, который скрыт в каждой ситуации. (Франкл, 10)

То, что совесть открывает человеку, – это транссубъективный смысл, который стремится к ценностям в мире и их сохранению и приумножению, но это не смысл на службе удовлетворения своих собственных потребностей. Было бы опасным сузить решения совести до восприятия того, что «кажется, имеет субъективный смысл сейчас». В этом случае каждый террорист мог бы утверждать, что ему кажется, что заложить бомбу имеет смысл. Мы не имеем в виду такой «смысл для него». Речь идет о гораздо большем, чем «смысл для него», о том, что наполнено содержанием и возникает из вещей и ситуации. Заложить бомбу, чтобы навредить невинным людям, – «это» не имеет смысла, даже если это входит в «чьи-то» планы. Конечно, при оценке положения вещей возникает много вопросов, и заблуждения не исключены. Человеку свойственно ошибаться. Все же ориентация на объективный смысл является лучшей мерой решений по совести, которая у нас есть.

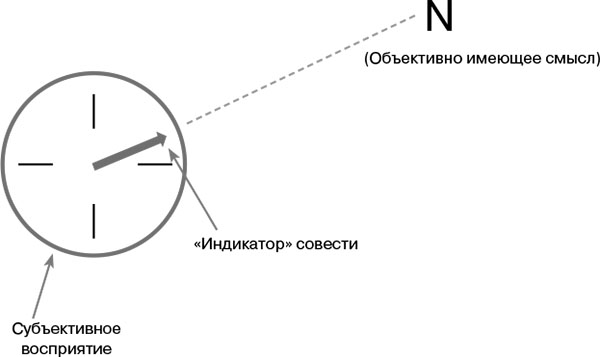

Для лучшего понимания того, как субъективная совесть может почувствовать объективный «смысл ситуации», взглянем на сравнение с компасом: север – это то, что объективно имеет наибольший смысл, который соответствует жизненной ситуации человека. Компас – это принадлежащий этому человеку духовный орган, который может воспринимать «его зов». Стрелка компаса – это «указательный инструмент» совести, который показывает конкретное задание. Можно подумать, что это означает, что совесть двух людей, находящихся в абсолютно схожих ситуациях, должна показывать одно и то же, если никто из них не ошибается. Однако это надуманное предположение, так как не бывает двух идентичных ситуаций ни в жизни одного человека, ни в сравнении с другим. Поэтому Франкл обозначил смысл, который необходимо найти, как «единственный и неповторимый».

Совесть может и ошибиться, символом этого может послужить колеблющаяся стрелка компаса, не показывающая точно на север. Но и каждому человеку предоставлено право действовать против своей совести, символически – двигаться с работающим компасом на юг. Внутренняя свобода на ноэтическом уровне – это также и свобода действовать против совести (хотя не свобода против содержания посыла совести). Вероятно, такой «марш на юг» происходит чаще, чем ошибка стрелки самого компаса, и он имеет плохие последствия: «север» отдаляется! Из психотерапевтической практики мы знаем, сколько душевных болезней имеют свою причину именно в несогласии со своей совестью, в сопротивлении тому, что было бы лучше.

В психологии совесть долгое время описывалась как «Сверх-Я», что, с позиции Франкла, недопустимо. Ведь это определенное Фрейдом Сверх-Я представляет собой некоторое количество освоенных норм и обычаев, наше традиционное моральное сознание, которое было нам привито в процессе воспитания родителями, учителями, церковными и государственными учреждениями. Совесть же – это миропонимание, которое стоит над всякой моралью, которое каждый из нас интуитивно несет в себе. Это этическое восприятие, по своей природе неосознаваемое, и оно относится к нашим «базовым возможностям». Если преступник хочет оправдаться тем, что его совесть недостаточно развита, ему придется возразить, что только его Сверх-Я может быть слабо развито, но совесть его «говорит» так же, как и у других.

В общем и целом, Сверх-Я человека совпадает с голосом его совести. Например, кража – это нарушение закона, и совестью она отклоняется как «внесоциальный поступок». Но можно вообразить ситуации, в которых личная совесть оправдала кражу как имеющую смысл, например с целью спасения детей от голода. Если привести новую метафору, можно сказать, что Сверх-Я равно осознанию правил дорожного движения: стоять на красный или ехать на зеленый. Если улица широкая и пустая, личная совесть ничего не имеет против того, чтобы проехать на красный. Если же на перекресток выходит пожилой слепой пешеход, совесть запретит газовать даже на зеленый. Мы видим, что совесть ориентируется по смыслу каждой ситуации, Сверх-Я – по данным и установленным законам.

Франкл выдвинул по этому поводу интересный тезис о том, что нарушения традиций в истории человечества часто можно связать с растущей бездной между Сверх-Я и совестью многих людей. Один из названных им примеров касается рабства, которое на века «благословило» народное Сверх-Я. Но подспудно возникало все более выраженное чувство неловкости на основании совести, пока однажды оно не стало явным и не нашло свое окончательное выражение в отмене рабства. Таким образом, в настоящее время мы можем находиться в похожей ситуации надлома традиции. Важность защиты родной территории глубоко укоренена в человеке биологически и социально. Несмотря на это в завершившемся ХХ веке повсеместно возникло новое чувство неловкости по отношению к современному оружию, которое уже не знает никаких границ. Это чувство столкнулось с традиционной нормой Сверх-Я. Многие и теперь спрашивают себя: не имело ли бы большего смысла в век атомных ракет разоружить родину?..