Полная версия

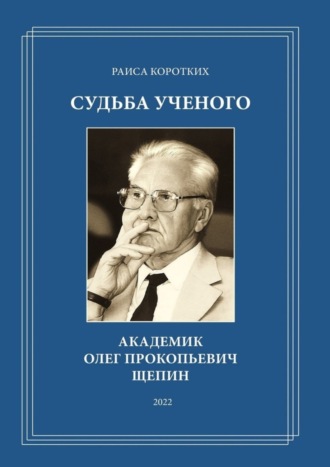

Судьба ученого. Академик Олег Прокопьевич Щепин

Наиболее тяжелой для верующих являлась угроза отлучения детей за воспитание их в своей вере и преследование школьников за религиозность. «Детей оскорбляют учителя, а вслед за ними – ученики. Их насильственно загоняют в октябрята, пионеры и комсомол. В итоге дети верующих становятся жертвами систематической дискриминации в области образования. Уже со школьной скамьи за каждым таким ребенком следует письменная характеристика, как клеймо на всю жизнь, фиксирующая его нелояльность».

В Группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР пришло письмо от П. Ахтерова, в котором он писал: «Прошу Вашего содействия в создании мне условий для завершения научной работы. С такой же просьбой я обращался в ЦК КПСС в январе 1976 года. «В ответ на мое письмо пришел человек по поручению горисполкома. Он спросил: «Вы веруете в Бога?» – «Да». – «Значит, мы с вами враги. Материалы вашей научной работы отправьте в Харьков. – «А я?» – «А у вас нет такой возможности».

Еще примеры: Л. И. Плющ, 1939 года рождения, гражданин СССР, с высшим образованием, не судим, инженер института кибернетики АН УССР. Был верующим человеком. Определением Киевского областного суда направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Можно назвать А. Л. Лунца (родился в 1924 г.), математика, доктора физико-математических наук. Таких примеров много46. Развитие науки в СССР вело к все большему гонению и преследованию верующих людей, равно как и отказу людей, занимающихся наукой, от веры. Как пишет митрополит Митрофан, «ученое сообщество, сделавшее гордую ставку на свои немощные силы и следуя путем „торжества человеческого разума“, смело воспевает жизнь человека без Бога»47.

Конечно, нельзя не сказать о врачах, которые выступали против карательной психиатрии. Так, в документе №80 «Преследование врача С. Глузмана», говорится о его осуждении в 1972 г. в Киеве на 7 лет лагерей строгого режима с последующими тремя годами ссылки. Причиной расправы с Глузманом явилось то, что он был первым врачом-психиатром, разоблачившим использование психиатрии в СССР для заключения диссидентов.

Есть немало примеров, когда священнослужители пытались защищать верующих людей, но их самих направляли в психиатрическую больницу. Назовем лишь некоторые из них: арест основателей Христианского комитета защиты прав верующих в СССР священника Глеба Якунина и Виктора Капитанчука.

Другой пример: Эдуард Федотов, был церковнослужителем в Пскове. Приехал в Москву, когда узнал о преследовании православных, в частности, А. Аргентова, который был насильно госпитализирован в психиатрическую больницу г. Москвы. В Москве Э. Федотов был взят милицией и направлен в психиатрическую больницу г. Москвы №14. Известны и примеры раскрытия священнослужителями тайны исповеди, которые вели к арестам исповедующихся людей.

ЦК КПСС было хорошо осведомлено о происходящих произволах. Один из сотрудников ЦК КПСС Э. Лисавцев курировал деятельность Совета по делам религий при Совмине СССР, тесно кооперировался с 5-м управлением КГБ, был фактическим начальником над Институтом научного атеизма, входившим в состав Академии общественных наук при ЦК КПСС. Внутри того же сектора была создана целая группа, занимавшаяся контролем за религиозностью.

В 1977 году вышло в свет «Заявление для прессы» Христианского комитета защиты прав верующих в СССР, в котором резко осуждалась бесчеловечная форма преследований: помещение в психиатрические больницы верующих людей. В этом же году при Московской Хельсинкской группе была создана «Рабочая Комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях».

Позже Анатолий Собчак в своем предисловии к книге о карательной психиатрии дает следующую оценку: «О масштабности применения методов репрессивной психиатрии в СССР говорят неумолимые цифры и факты. По итогам работы комиссии высшего партийного руководства было решено к имевшимся построить дополнительно еще 80 психиатрических больниц и 8 специальных.

Началось поспешное заметание следов через массовую реабилитацию пациентов, частью – психически искалеченных (за 1978 год с учета сняли 800 000 пациентов). Только в Ленинграде в 1991—1992 годы было реабилитировано 60 000 человек»48.

Политические злоупотребления психиатрией получили осуждение мировым психиатрическим сообществом, что привело к исключению в 1983 году Всесоюзного научного общества невропатологов и психиатров СССР из Всемирногонаучного общества.

Через 10 лет в 1993 году был принят Федеральный закон РФ №117-ФЗ0 «О психиатрической помощи и гарантиях при ее оказании» с последующей редакцией. Но правовая норма, связанная с отказом и условиями недобровольной госпитализации больных, требует более четкой формулировки49

Приведенные материалы показывают, в какой специфической обстановке приходилось работать Олегу Прокопьевичу Щепину.

7.2. Отдел науки и учебных заведений

В 1977—1981 гг. Олег Прокопьевич работал заместителем заведующего Отделом науки и учебных заведений в ЦК КПСС. Наука была той отраслью, которая считалась предметом особой заботы со стороны партии и ее аппарата. Для работы в Отделе приглашались только те люди, которые обладали соответствующим опытом работы в научных или учебных заведениях. Консультанты, заведующие секторами, их заместители – все профессора, доктора наук, крупные ученые.

В Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС работало около 30 человек. Он входил в неофициальный блок идеологических отделов. Этот блок напрямую подчинялся «рабочему» секретарю ЦК КПСС по идеологии. В 1965—1974 гг. это был Петр Демичев, в 1976—1987 гг. – Михаил Зимянин. «Рабочий» секретарь подчинялся члену Политбюро, курировавшему идеологию. Большую часть исследуемого нами периода это был Михаил Суслов.

Руководил Отделом Сергей Павлович Трапезников50. Сохранились воспоминания, к которым, вероятно, нельзя относиться однозначно. Согласно некоторым из них, С. Трапезников был «человек крайне невежественный, явный сталинист. Он был одиозной фигурой. Его дважды провалили на выборах в члены-корреспонденты Академии наук» – так характеризовал его в своих воспоминаниях Р. Медведев, один из диссидентов того времени51.

Известный политолог Александр Яковлев вспоминал, что «Л. И. Брежнев Трапезникова очень жаловал. Трапезников стал членом ЦК КПСС и мечтал быть академиком. Но на общем собрании академии против Трапезникова смело выступил академик И. Е. Тамм, выдающийся ученый-физик, лауреат Нобелевской премии: «Речь идет не о том, что он может быть хорошим начальником отдела».

Трапезникова при тайном голосовании не утвердили. Президент академии М. В. Келдыш доложил о неудаче Суслову. Тот распорядился еще раз провести голосование. Трапезникова опять не утвердили. Только через десять лет, в 1976 году, он стал членом-корреспондентом Академии наук52.

В приведенном воспоминании А. Яковлева представляет интерес позиция И. Е. Тамма, но не в связи с тем, что он был лауреатом Нобелевской премии, что, конечно, само по себе важно, а в связи с высоким авторитетом И. Е. Тамма как очень честного человека. В научном мире ходила легенда о том, что было мнение ввести в обиход «шкалу Тамма» как высший показатель честности человека и оценивать честность других в соответствии с этой шкалой. Но это маленькое отступление, простительное в серии серьезных вопросов.

Об С. П. Трапезникове были и другие мнения. По свидетельству Г. Попова, Трапезников «хорошо разбирался в истории греков». Г. Попов, грек по национальности, вспоминал: «Когда возникал вопрос о моей работе в ЦК партии, я пришел к Трапезникову. Он мне сказал: «Скорей всего, предки мариупольских греков, ныне живущих в Советском Союзе, никогда не жили в Греции. Они были выходцами из Трои и Милета. Оттуда приехали в Крым две тысячи лет назад. Зачем вы пишете, что вы грек, не зная греческого языка»53.

Задача Отдела состояла в том, чтобы готовить материалы для вышестоящих органов, то есть для Политбюро, секретариата ЦК, пленумов ЦК, съездов партии по проблемам образования и науки. Нужно было контролировать осуществление кадровой политики партии в этой области и решать те вопросы, которые требовали вмешательства ЦК партии. Готовились вопросы, связанные с изданием, инициативами, направленными на осуществление каких-то новых исследований, их финансирование.

Соответственно, отдел имел несколько секторов. У заведующего отделом были заместители. Один из них курировал сектора, занимавшиеся естественными, техническими науками, второй курировал сектора, которые занимались общественными науками. Среди естественных наук было и здравоохранение.

Непосредственно Академией наук занимался сам заведующий отделом. Отсюда и его постоянные контакты с академиками, которые часто просили содействия в решении тех или иных вопросов. Был и президент Академии наук, и вице-президенты. С. П. Трапезников на совещаниях отдела постоянно говорил о том, чтобы сотрудники с академиками не спорили, прислушивались к их мнению. А если что-то надо решить, то советовались с ним или с его замами.

В Отделе были подготовлены такие документы, как: «О дополнительных мерах по улучшению идейно-политического воспитания учащихся системы профессионально-технического образования»; «О проекте ЦК КПСС «Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы» (1984 г.); «О высших учебных заведениях»; «Об открытии новых вузов»; «О приеме вне конкурса молодежи коренной национальности автономных республик»; «О вузовской науке»; «Об использовании специалистов в народном хозяйстве» и другие.

Большое значение для общеобразовательной школы имели постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы» (1972) и «О мерах по дальнейшему улучшению условий работы сельской общеобразовательной школы» (1973).

В эти годы был осуществлен переход средней общеобразовательной школы на одиннадцатилетний срок обучения, начиная обучение детей с 6-летнего возраста.

При анализе принятых в Отделе документов видна их идеологическая направленность. Особое внимание в основных направлениях реформы общеобразовательной школы отводилось формированию у подрастающего поколения марксистко-ленинского мировоззрения, идейно-направленных и гражданских качеств личности.

Поскольку реформирование школы требовало участия многих государственных структур, руководство КПСС выступало координационным центром, регулирующим их взаимодействие, и в дальнейшем осуществляло через свои структуры постоянный контроль за ходом выполнения принятых решений.

Несмотря на декларативные лозунги о возрастающей роли высшего и среднего образования как фактора долговременного, стратегического воздействия на ускорение научно-технического прогресса, совершенствования общественных отношений, объявленная в 1984 году реформа явно «буксовала».

Всестороннее совершенствование содержания образования, обеспечение развития творческих способностей специалистов, наталкивалось на косность, бюрократичность, необоснованную громоздкость всей системы управления образованием. Не было заложено четких экономических основ. На осуществление всех преобразований из бюджета выделялось 11 миллиардов рублей. В то же время ежегодное финансирование одних общеобразовательных школ обходилось государству в 10 миллиардов рублей.

С другой стороны, были приняты важные документы по осуществлению определенных реформ в школе и высших учебных заведениях, что соответствовало задачам Отдела. До 1980-х годов основной упор был сделан на том, чтобы среднее специальное образование стало массовым.

Средние общеобразовательные школы работающей молодежи, как правило, в составе 8—11-х классов создавались для рабочих, колхозников и служащих. Эти школы имели две формы обучения – вечернюю и заочную. За годы 9-й пятилетки (1971—1975 гг.) в них получили среднее образование 3,4 млн чел., что составляло более 1/4 окончивших общеобразовательные школы всех видов.

В 1974 г. было принято постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию руководства средними специальными учебными заведениями и об улучшении качества подготовки специалистов со средним специальным образованием». При министерстве высшего и среднего специального образования СССР были созданы Совет по среднему специальному образованию, расширена подготовка в вузах инженеров-педагогов для техникумов и т. п.

Важно, что в 1960—1980-е годы высшее образование в СССР было бесплатным. В вузы по единым правилам приема на дневную форму обучения принимались имеющие законченное среднее образование лица в возрасте до 35 лет. При зачислении в вузы преимущественное право предоставлялось лицам, имеющим стаж практической работы.

В 1975 году имелось 856 вузов (в том числе 65 университетов), в которых обучалось свыше 4,9 млн студентов. Высшее образование переживало быстрый количественный рост при снижении качества обучения в национальных республиках. Лицам, окончившим высшие учебные заведения, присваивалась квалификация в соответствии с полученной специальностью, выдавались диплом и нагрудный знак установленного образца. В 1989 году 11% граждан СССР имели высшее образование54.

Таким образом, к концу 1980-х годов в СССР сложилась определенная система среднего и высшего образования, призванная, при всех ее недостатках, восполнить дефицит кадров для развивающихся ведущих отраслей народного хозяйства страны: промышленности, строительства и сельского хозяйства.

7.3. Работа в Отделе науки и учебных заведений в ЦК КПСС

Все годы работы О. П. Щепина как заместителя начальника Отдела науки и учебных заведений попали именно в годы руководства Отделом С. П. Трапезниковым.

Основная работа Олега Прокопьевича в ЦК КПСС сводилась к анализу ситуации в здравоохранении и подготовке соответствующих документов. Важным событием для здравоохранения нашей страны явилось Постановление

ЦК КПСС и Совета министров СССР от 22.09.1977 №870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения». На его основе был издан Приказ Министерства здравоохранения СССР55.

В Приказе предусматривались меры, направленные на: более полное удовлетворение потребности населения в амбулаторно-поликлинической помощи, повышение качества и культуры работы поликлинических учреждений; дальнейшее улучшение организации стационарной помощи населению; развитие и укрепление центральных районных больниц; дальнейшее развитие и совершенствование оказания населению специализированной медицинской помощи, улучшение охраны здоровья женщин и детей.

В соответствии с принятым Постановлением был предусмотрен ввод в эксплуатацию: 630 тысяч амбулаторно-поликлинических учреждений (тысяч посещений в смену); 364 тысячи больничных коек, из них: 12 тысяч коек клинических больниц (на 1000 коек каждая), 8,34 тысяч коек больниц скорой помощи (на 600—1000 коек каждая); 160 тысяч коек Центральных районных больниц и других учреждений здравоохранения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

См. рис. 1.

2

См. рис. 2 – фотокопию дополнения о родителях, написанного Олегом Прокопьевичем.

3

Автор опиралась на данные из личного архива академика Олега Прокопьевича Щепина и его рассказы о жизни, записанные с согласия Олега Прокопьевича на магнитном носителе для записи.

4

Чехов А. П. Письмо Пешкову А. М. (Горькому М.), 16 января 1900 г. Ялта // А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1974—1983, Том 9, – стр.133.

5

«Дело врачей» – уголовное дело против группы врачей, обвиненных в космополитизме, преимущественно еврейской национальности. Истоки кампании относятся к 1948 году, и закончилась она одновременно со смертью Сталина. Были сняты все обвинения, а сами врачи освобождены от преследований и восстановлены на работе. Было официально объявлено, что признания обвиняемых были получены при помощи «недопустимых методов следствия».

6

Данные из личного архива академика О. П. Щепина с последующим его дополнением к рассказу о поступлении в ординатуру см. ниже. Дополнения делались на протяжении работы над всей книгой. Без правки Олега Прокопьевича был доработан только текст о научной школе и окончательный текст заключения, отдельные вставки в текст уже в последние годы.

7

Материалы для санитарного описания Пермской губернии. – Сборник Пермского Губернского Земства, 1881. Кн. IV. C. 42—45.

8

Селезнева В. Т. Очерки по истории здравоохранения на дореволюционном Урале. / Под ред. А. О. Эдельштейна. – Молотов: Кн. изд-во, 1955. – 216 с.

9

О. П. Щепин. Медико-санитарное обслуживание рабочих лесозаготовительной промышленности Пермской области. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – М., 1962.

10

Годы работы в медико-санитарной части леспромхоза в Пермской области и защита кандидатской диссертации. (Из личного архива академика О. П. Щепина.)

11

Данные из личного архива академика О.П.Щепина.

12

Щепин О. П. Воспоминания. (Из личного архива академика О.П.Щепина).

13

Здесь и далее приведены данные из личного архива академика О. П. Щепина. – Прим. авт.

14

Доклад Комитета экспертов ВОЗ. Женева, 1966.

15

Серия технических докладов ВОЗ, 1967. – №340; «WHO Technical Reports Series, 1968. – №262» и др.

16

О. П. Щепин. Проблемы здравоохранения в странах Африки. // Советское здравоохранение, 1973. – №8. – С.58—64.

17

Demographic Year Book, 1967. – New York, 1968, p. 98—100.

18

World Health Statistics Annual, 1962—1967, WHO. Geneva.

19

Щепин О. П. Проблемы здравоохранения развивающихся стран / Медицина, 1976. – 367 с.

20

Петраков Б. Д. Введение к монографии О. П. Щепина Проблемы здравоохранения развивающихся стран. – М.: Медицина, 1976. – С.3—4.

21

Щепин О. П. Проблемы здравоохранения развивающихся стран. – М.: Медицина, 1976. – С. 348.

22

Окончание периода работы в ВОЗ и Сомали. (Из личного архива академика О. П. Щепина).

23

Кабанова С. А. Научная школа академика Б. В. Петровского. – М.: РНЦХ РАМН, 2001. – 216 с.

24

Источник: http://biograph.ru/index.php/wоoiswho/11/926-petrovskyi

25

Протоиерей Сергий Филимонов. По своей земле. Воспоминания и размышления. – СПб, 2021. С. 83—84.

26

Из беседы академика О.П.Щепина с Р. Коротких. Запись на магнитофоне с согласия Олега Прокопьевича.

27

Щепин О. П. Состояние и перспективы международного сотрудничества в области здравоохранения. – Советское здравоохранение, 1973. – №5. – С. 3—8.

28

Архив национальной безопасности при Университете Дж. Вашингтона (США), Московская Хельсинкская группа. – М.: МХГ, 2006. – 282 с.

29

Источник: Центр хранения современной документации (ЦХСД) Комитета по делам архивов при правительстве Российской Федерации. Фонд 89, опись 37, дело 46, л. 3—4.

30

Отчет делегации Министерства здравоохранения СССР на Х Совещании министров здравоохранения социалистических стран с 3 по 6 июня 1969 года в г. Сопот (Польская Народная Республика). (Данные из личного архива академика О.П.Щепина.)

31

Щепин О. П. Состояние и перспективы международного сотрудничества в области здравоохранения. – Советское здравоохранение, 1973. – №5. – С. 3—8.

32

Щепин О. П. Состояние и перспективы международного сотрудничества в области здравоохранения. – Советское здравоохранение, 1973. – №5. – С. 5.

33

Щепин О. П., Александров О. А. Здравоохранение Франции и советско-французское сотрудничество в области медицины. // Советское здравоохранение, 1976. – №9. – С. 53—62.

34

Письмо В. Вилеек О. П. Щепину от 11 августа 1975 года. (Из личного архива академика О. П. Щепина.)

35

Актуальные проблемы зарубежного здравоохранения: (сборник лекций). О.П.Щепин, Л. И. Владимирова и др. / Министерство здравоохранения СССР, Центральный институт усовершенствования врачей; под ред. О.П.Щепина, 1978.

36

Письмо подписано ректором Центрального института усовершенствования врачей профессором В. В. Гаврюшевым 6 апреля 1992 года. (Из личного архива академика О. П. Щепина.)

37

Брежнев Леонид Ильич // Большая Российская энциклопедия, М., 2006. https://bigenc.ru/domestic_history/text/1882993

38

Во имя мира, безопасности и сотрудничества. К итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Хельсинки 30 июля – 1 августа 1975 г. – М.: Политиздат, 1975. – 96 с.

39

Медведев Р. А., Ермаков Д. А. «Серый кардинал». М. А. Суслов: Политический портрет. М.: Республика, 1992. – 240 с. (В 1996 г. Р. Медведев опубликовал книгу «Андропов» в серии «Жизнь замечательных людей». – Прим. авт.)

40

Секретные документы из архива национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона (США), Московской Хельсинкской группы, «Власть и диссиденты», материалы из документов КГБ и ЦК КПСС. – М., 2006. – 520 с. (Из личного архива академика О. П. Щепина.)

41

Соколов А. Берегите Россию: Исповедь, воспоминания и размышления. М.: ООО Издательство «Спорт и культура», 2007. – С. 44—45.

42

Постановление ЦК КПСС «О мерах по компрометации решения Нобелевского комитета о присуждении премии мира САХАРОВУ А.Д.», предложенное Председателем КГБ Ю. Андроповым и принятое на Политбюро 15.10.1975 г.

43

Карательная психиатрия в России. Международная Хельсинская Федерация по правам человека. Москва, 2004.

44

Иосиф Бродский о своих судебно-психиатрических экспертизах // Независимый психиатрический журнал. – 2005. – Выпуск 4; Иосиф Бродский, Стихотворения и поэмы. Пушкинский дом, 2011. – Т. 1. – С. 62—64.

45

Документы Московской Хельсинской группы 1976—1982. – М.: МХГ. – 2006. – 590 с. http://library.khpg.org/files/docs/1372590915.pdf

46

Архив национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона (США). Власть и диссиденты. Из документов КГБ И ЦК КПСС. МХГ, 1970—1980 гг. – 280 с.

47

Митрополит Митрофан (Баданин). Жемчужные глубины. – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2010. – С. 157.

48

Собчак А. А. Предисловие // Карательная психиатрия / Под общ. ред. А.Е.Тараса. – Москва – Минск: АСТ, Харвест, 2005. – С. 6—7.

49

Иванюшкин А. Я., Игнатьев В. Н., Коротких Р. В., Силуянова И. В. Глава XII. Этические проблемы оказания психиатрической помощи // Введение в биоэтику. – Москва: Прогресс, 1998. – 381 с.; Глузман С. Ф. Этиология злоупотреблений в психиатрии: попытка мультидисциплинарного анализа. // Психоневрология и нейропсихиатрия, 2010. – №1.

50

Трапезников Сергей Павлович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / Под ред. А. М. Прохорова. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969.

51

Р. А. Медведев. Из воспоминаний об академике Сахарове. // Вестник РАН. 2002. №9. С. 822—836.