Полная версия

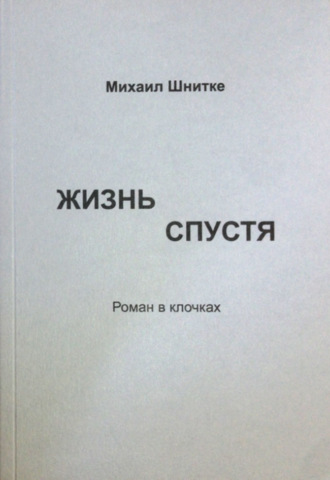

Жизнь спустя

Михаил Шнитке

Жизнь спустя: Роман в клочках

Роман в клочках

Москва «Пробел-2000» 2021

Жизнь спустя: Роман в клочках. / Шнитке, Михаил Анатольевич – Москва: Пробел-2000, 2021.– 120 с.

© Шнитке М.А., 2021

© «Пробел-2000», 2021

Roland Barthes “The Death of the Author” “Смерть автора”

Анри Волохонский “Роман-покойничек”

Александр Генис “Иван Петрович умер”

Jacques Derrida “The Deaths of Roland Barthes” “Смерти Ролана Барта”

Sean Burke “The Death and Return of the Author" “Смерть и возвращение автора”

О чем эта книжка

Эту книжку М.Ш. писал большую часть жизни – целую эпоху, в которую произошли чрезвычайные события, – полвека назад “умер автор”, см. названия книг в эпиграфе. Вместе с автором ушло и “произведение”. Их место должна была занять пара: “текст – читатель”, причем читатель – в роли творца. Особо прилежные могильщики отдельно хоронили и “героя”, и “роман”. Но читатель заскучал и слинял. Теперь стало ясно, что автору пора вернуться. Цель этой книжки – воскресить “автора”. При этом автор, каким он был до своей смерти, – персонажем серии ЖЗЛ – теперь действительно невозможен и художественно, и потому, что место отношения “читатель – автор” прочно заняло отношение “потребитель – поставщик”.

М.Ш. пытается вернуть уже умершего и воскресшего автора – взрослым, прошедшим инициацию и равноправным и со своими героями, и с читателями.

Десятилетиями М.Ш. считал своим долгом быть читателем, тем более что, например, в России число писателей художественных текстов в разы больше, чем число читателей (а там, где что-то осталось, все свелось к паре: “потребитель – поставщик”), но в последнее время и так жиденький ручеек читабельных текстов стал иссякать. Сегодня его не хватит и на одного читателя.

Заметим, что приемы у М.Ш. осознанно не оригинальны, например введение буферного “составителя” – прием старый, как литература, – он использует, чтобы дать автору обсудить свои и чужие мысли о тексте и в то же время предъявить автора-личность. Тем самым автор становится и читателем, и героем своего текста, причем главным героем и самым авторитетным читателем. Насколько эта попытка удачна, покажет только одно – будет ли у нее читатель.

От составителя

Эта книжка состоит из разных текстов: стихов и прозы. Думаю, что читатель, внимательно рассмотревший эпиграфы, уже увидел цель книжки – предъявить ему автора.

Конечно, в мои цели не входит демонстрация политических, идеологических, сексуальных или других физиологических, социальных и биографических подробностей жизни автора. Единственное, что представляет для меня интерес – это отношения автора и его текстов. Лично я считаю, что эти отношения значительно точнее описывают его личность, чем все остальное, но не собираюсь убеждать в этом читателя.

К собственно авторским текстам я часто прилагаю свои комментарии, в основном состоящие из обсуждения с автором его текстов, иногда из его рассказов о их возникновении и о высказанных третьими лицами мнениях о них. Изредка я также прилагаю другие авторские тексты, поясняющие, дополняющие или комментирующие основной текст. Замечу, что все мои решения авторизованы. В случаях, когда автор возражал против включения того или иного отрывка, я его не включал. Иногда – тоже с разрешения автора – я упоминаю эти случаи и привожу возникшие дискуссии.

Думаю, тут надо объяснить, зачем вообще нужны эти комментарии.

Я, несомненно, согласен с теми филологами, которые настаивают на “авторском праве” читателя. Конечно, именно читатель – творец каждого конкретного прочтения текста, без которого текст мертв. Читатель неизбежно творит модель мира, описанного в тексте, и именно в этой своей модели интерпретирует сам текст.

В то же время даже самые последовательные адепты такого подхода неизбежно признают неравноценность читательских прочтений. Возможно, это происходит оттого, что иначе они утратили бы основания для своих филологических степеней, должностей и даже гамбургских счетов. Возражение, что они не настаивают на художественной оценке текстов и вообще не оценивают их, тут несущественно – работы-то своих коллег они очень даже оценивают, а чем это не тексты?

Итак, признавая неравноценность прочтений, мы должны заметить, что автор, как и любой другой создатель прочтения, имеет на него право, более того, приходится признать, что, как правило, именно авторское прочтение является наиболее интересным. Поэтому я и решил по возможности добавлять комментарии, которые дают представление об авторском прочтении. Конечно, таким образом я несколько сужаю спектр возможных интерпретаций, но и приближаю их к авторскому пониманию, а тем самым, мне кажется, делаю их более интересными.

Надо еще упомянуть о структуре получившейся книжки. Она явственно делится на две части: ранние стихи автора и его более поздние тексты. Сечение между этими частями, как увидит читатель, стало заглавием всей книги. Поскольку я не имел удовольствия знать автора в молодости, я не могу сказать, как он сам тогда относился к своим стихам. Его поздние суждения о них я иногда привожу, но мне они показались излишне критическими, а его сарказм в отношении себя в молодости – чрезмерным. Поэтому я не все эти замечания тут привожу.

Согласившись на издание этой книжки и на включение в нее ранних стихов, автор передал их мне со следующей запиской:

«Я решил восстановить и передать тебе эти стихи по следующей причине:

Вот уже десятки лет они лежат в памяти и присутствуют в моем сознании не как мои стихи, а как часть этого сознания. Тем самым они стали его (сознания) органической частью, вошли в мой личный “культурный слой” вместе со стихами настоящих поэтов. Поскольку они там вполне сосуществуют, я подумал, что они и кому-то другому, в принципе, могут запасть и найти свое место.

Поэтому, мне кажется, я могу поделиться ими так же, как я поделился бы поправившимися чужими. Да они и суть чужие, потому хотя бы, что они сегодня старше, чем их автор, оставшийся в начале 80-х.

Практически всё, что я послал, было написано лет тридцать назад и восстановлено по памяти. При этом, конечно, могли вкрасться незначительные изменения, и кое-что неизбежно пропало. О пропавшем жалеть нечего, раз забыто – стоило забвения. Странно, однако, то, что некоторые явно слабые и малоинтересные стихи в памяти застряли. Я там добавил свое о них мнение и предположения, почему они все же сохранились. Ты можешь и эти замечания, и сами такие стихи просто выбросить.

С уважением, ***, 16/11/2012».

Признаюсь, я постарался все это сохранить и по возможности ничего не выбрасывать, про места явно (по-моему) слабые спрашивал, не согласится ли автор их изменить. Автор последовательно отказывался. Некоторые такие дискуссии я привожу в комментариях. Теперь, к сожалению, с момента получения разрешения на издание и получения самих текстов прошло почти десять лет, а я еще ничего не издал. Поэтому особенно не хочется что-либо выбрасывать.

Из приведенной записки видно, что основным признаком хоть какой-то ценности стиха автор считал то, что он сам его помнит. Мы несколько раз об этом говорили. Он рассказывал, что пока стихи находились в работе, он их записывал на разных бумажках, торговых чеках, карточках печатавшихся банкоматами, обрывках компьютерных распечаток и проч. Потом, когда что-то получалось, и текст, иногда в нескольких вариантах, откладывался в памяти, бумажки часто терялись, а иногда он складывал их в чемоданчик со старыми письмами, фотографиями и т. д. Из-за многочисленных переездов и оттуда они часто пропадали.

Забавно и с видимым удовольствием он описывал последний, тогда недавний случай разорения этого чемоданчика. Его уже взрослая дочь взяла чемоданчик для своей студенческой работы. Ей там понадобилось снять клип, по ходу которого чемоданчик раскрывался и из него вываливались старые бумаги. Все это снималось на улице, когда бумаги выпали, подул ветер и понес мелкие клочки. “Но вы не беспокойтесь, – сказала об этом доча, – фотки я все собрала”. Рассказывая об этом, автор хмыкнул, сдерживая смех.

Замечу также, что и после получения этой записки автор время от времени передавал мне свои более новые тексты, значительную часть которых я включаю в эту книжку.

Аксиома выбора (Памятник)[1]

Аксиома выбора эквивалентна

принципу вполне упорядочивания.

Еврей, монгол, и славянин, и немец,И всем я чужд, никто мне не чужой.Путь до меня от корня не измеритьЧислом колен. Им только я прошел.Я порожден предельным ординалом[2]И даже регулярным, может быть.Внутри меня все неоригинально,Все из чужих начерпано корыт[3].Но не боюсь, что мне не хватит места,Что взятое мой завершит остовИли чему-то с чем-то будет тесно:Принять готов и разместить готов.Но, чтобы стать моей, любая малостьДолжна, пройдя, меня прошить всего;И цель стиха – его мне конфинальность,А средство – быть открытым для него.От начала и до середины,С середины к грустному концуКак суда затертые во льдиныНас несет к терновому венцу.Мы все медлим, медлим прорываться.Медлим бросить нашу суету.Мы твердим себе, что люди-братьяУжаснутся и исправят путь.Чьи-то руки уже треплют платье.Струйки крови уж бегут по лбу.Боже мой, сдержи мои проклятия.Господи, еще со мной побудь.…эту муку никак не выдернешь,не лисенок она, не нож.В кость вросла, рассекая мужество.Пошевелишь – кромсает плоть.Я ее обращу жемчужиной,раз ни вынуть, ни расколоть.Автор об этих стихах: «Это мне кажется самым слабым из приведенных стихов. Оно – подражательно и по форме и по содержанию (“Гамлет” Пастернака), но, главное, оно написано подражательным молодым человеком (князь-мышкинствующим), ставшим в позу “типологического Христа” и таким себя осознавшим.

Все же почему оно сохранилось? Думаю, из-за силы предчувствия надвигающегося и, возможно, смертельного несчастья».

В связи с этим же текстом он упомянул: «еще отрывок из забытого (что-то там “…о происхождении жемчуга”) – подражания уже цветаевскому: “Все перемелется, будет мукой, нет лучше мукой!” Это еще прямо относится к вопросу об оборачиванию словами».

У нас действительно был какой-то разговор об “оборачивании невыносимого словами”, но, к сожалению, я его совсем забыл.

Ветер

Пойдем, я тебе покажу кое-что.Идем. И идут они вместе.И все бы могло у них быть хорошо,Когда б не неиствовал ветер.Он их разнимает и тащит их врозь,Метет, задувает все свечи…Так слабо зимой доносится сквозьВой ветра вопль человечий.А ветер и камень сотрет в порошок,Задушит, спасения нету.И все бы могло у них быть хорошо,Но негде укрыться от ветра.Эмигрантское

1. Эхо

Мы уехали не из места,А из времени вон уехали.И ничто не возникнет вместо.Меж громадами – только эхо мы.Восемнадцати лет уехав,Вы полвека лет восемнадцати,И несчастное ваше эхоВсе полвека будет метаться.Будет рваться, искать отдушины,Кто в занятиях, кто в веселии,Кто в общеньи с такими ж душами,Но что может душа бестелая.Никакой не явиться новости,Не меняться ни снам, ни радостям.Равным стать и остаться тождеством.Между ними не стало разницы.2. Тени

Мы были стукнуты —И в темном промежуткеНа черном дне сохранены на черный день.Но все, что мы рожаем без рассудка,Вернется с нами, будет наша тень.А мы и сами возвратимся, словно тени,И не найдем ни корня, ни ростка.Прийти в страну родных растений теньюСорокалетнего немого старика.Кого ж мы приведем с собой? Тень тени?– Нет.С собой мы приведем своих детей.Растерянных, измученных потерями,Лишенных человеческих путей.Так тянут тени нити поколений.По строчке “На черном дне сохранены на черный день” автор прошелся не раз. Он говорил, что со временем сообразил, что она навеяна пастернаковским “Уж мне не позабыть о дне, когда на океанском дне…”, т. е. это хоть и невольный, но плагиат. Но дальше он и пастернаковскую строчку обвинял в типологическом плагиате, поскольку “этот банальный каламбур естественно должен прийти в голову сразу многим. Пользоваться такими фразами – дешевка!”.

3. Клаустрофобия

Коробка с красным померанцем —Моя каморка.Б. ПастернакКоробка с красным померанцем,А нам без срокаЖить с померанцами бок о бок,И нет порога.И некуда от них деваться.Огромный короб —Коробка с красным померанцемНакрыла город.Накрыла склоны гор и дали,Вобрала море.Клаустрофобией зажала,Заткнула щели;А нас ведь даже не сажали,Мы сами сели.Понятно, речь тут о померанцевых (в частности, цитрусовых), но автор как-то заметил, что связывал это и с эссеистикой Григория Померанца.

4. P.S

Все учтено в потоках чистогана.

Все учтено, все учтено,

И даже то, могучим ураганом

В Европу Веной вскрытое окно.

Далее шли два стихотворения, которые автор иногда называл: первая и вторая баллада. Их форма лишь отдаленно напоминает французскую балладную форму, да еще и без схемы рифмовки. Почему-то автору эта ложная “балладность” была дорога.

И скучно и грустно

IСреди выщербленных скал в сторонкеСидит мальчишка у тропы.Глаза больны и пальцы тонки,А ощущения – тупы.Он ждет кого-то, ждет спасения,Он ждет, Спаситель не идет,И искривили опасенияСухой, чуть приоткрытый рот.Но вот фигура, и, как кошка,Бесёнок мой припал к ногам.Прощенья просит, просит крошки,А тот перешагнул, немножко скользнув по сведенным рукам.Глаза он поднял, непрощенный:Прозрачный шлейф и ласты ног.Господь, конечно, ни при чем, нокак я ошибиться мог?………………………………………………………………..………………………………………………………………..И снова ждет – паук в засаде,И повторяется подлог.То раз в три дня, то трижды на деньКричит “прости”, но глохнет слог.Смотрю со стороны – и грустно,И скучно, больно и смешноЯ бы тащил его наружу,Но он ведь не пойдет со мной.Была еще приписка автора: “Листок с этим стихотворением случайно нашелся. На нем еще четыре строчки, формально дополняющие его до балладной формы, но в остальном – лишние. Зато сбоку такой апограф (или гипограф?):

Ну вот, обидел паука,Моя небрежная рукаПорвала паутинку —Его авоську с рынка,С паучьей свежей пищей.Паук в углу, как нищий”.Пропущенные строчки он мне, разумеется, не сообщил, а про паука устно читал: не “авоська”, а “корзинка с рынка”.

IIИ скучно, и грустно, и нет больше силСносить эту смертную муку.Меня кто-то тупо и злобно избил,На дыбе мне выломал руки.И вот я вишу. Оборваться – конец,До верха добраться не в силах Вишу, подо мною внизу студенец —Кровь, кости и рваные жилы.Со свистом проносится мимо меняТо камень, то битая склянка,А то пролетит и, о камни гремя,Сомнется консервная банка.Какое веселье, везенье весь деньпотратить на это висение,А к вечеру, как ему только не лень,Палач возвратится усердный.“Ну что же сегодня, помнем ему мозгили, может, возьмемся за сердце?”В руках его я как податливый воск,Но мне очень больно, поверьте.День снова проходит, и снова иградля беса, за сутками сутки.Веревка, однако, тоньшает. Ура!Висеть остается минутку,И рвется. Я в бездну врезаюсь, и вотПоспорит о мне с моим ангелом Тот[4].Еще один Дон Кихот

Забрало опущено намертво,Копье – на уступе щита,И всё, что царапалось, замерло,Надежда и всё – суета.Я долг понимаю по-своему,Но, как его ни понимать,Настолько тут все пересолено,Что шлем не придется снимать.Пожалуй, нет смысла пришпоривать,И так ждет достойный удар.Успел еще крикнуть: – До скорого! —Пока из седла вылетал.Я выбит – казалось бы, кончено,Но, недолетев[5] до земли,Увидел я нового конного,И вызов ему понесли.1983 г.

Совершенно не понимаю, почему именно тут автор решил поставить год написания.

66-й сонет Шекспира

М., крестной

Измучен до потери воли к жизниЯ между унижением слугиИ наглостью хозяина бесстыжей.С уверенностью собственной рукиЕе неверностью. И превосходством хамаНад честью. И невинностью в капкане.И знать, что был – и был зарыт талант,И мощь предать – чтоб в немощи укрыться,И чушь нести – чтоб не кусаться с крысой.А чтоб не врать – являться дураком,Не злу служа – использоваться злом.А выход – только шаг в оконной раме.Но не могу же я расстаться с Вами.На мое замечание, что первые шесть строк – слабые и банальные, автор воскликнул: “Разумеется! Так же, как у Шекспира. Зато какие следующие шесть!”

Я хотел отправить это в раздел переводов, но автор не разрешил. Сказал, что это не перевод 66-го сонета, “66-й сонет” – только название стихотворения. Хотя я с ним и не согласен, пришлось уступить.

«Наконец-то отпыхало лето…»

Наконец-то отпыхало лето,Без движений немного знобит,И на женщинах что-то надето,И теплей и понятней их вид.Наконец колесо провернулосьИ опять замерло'[6] на нуле,И помеченный крестиком нуликЗадрожал на оконном стекле.Мы катились, мы долго искалиГде тут дом, где присесть, где мы сами,А стекло запотело, и каплиПо нему покатились слезами…«Вот и время разбрасывать камни…»

Вот и время разбрасывать камни.Камни знают это и сами,но и зная, летят со слезами,об углы разбивая грани.Рвутся нити со звоном в тканииз которой завеса в Храме,меркнет солнце, уходит Свет.Распинается мироздание:“О Спаситель, останься с нами!Неужели нельзя умнее?Неужели мало умениевсех веков и всех поколений,чтобы Слову коснуться тления?”Но и камню и ткани ясноЯсно, что их мольбы напрасны,что иного у Бога нет!А за этим, кося за шоры,иудеи чинят заборы.Их ни горе камней не ранит,ни смертельное ткани пение,ни…“дальше забыл”.

При этом несколько раз приводил это как пример пользы забывания.

Устно еще пояснял, что под “чинят заборы” подразумевал иудейские ограды вокруг “закона”, но не обошлось и без шуток про “починяют примус”.

Развод

Я не жилец на три-четыре дома,И вместе с тем совсем не дезертир,Но если прорвано и если слишком тонко,То надо уходить с прифронтовых квартир.А там, где оставаться нету толку,Удерживаться больше ни к чему,Ведь не боязнь потери книжной полкиУдержит полк и истребит чуму.Так что же, уходить по одному?Пустыня остается

(Иконопись)

Горечь разнообразий,я весь город облазил: Горсти образов раннихи безобразий.Но еще остается пустыня,Ведь в ней светотени нет места,И лучей безразлична отвесность.Ты с нею кипишь или стынешь,Пережив состоянье системыИ не составляя картины.А. говорил, что первые четыре строчки тут почти случайны. Они существовали в огромном количестве вариантов, и все – не слишком интересные. “Сегодня я бы заменил их отточием, но тогда я к этому был не готов и не хочу сейчас переписывать прошлое”.

Три строфы

вечерВ темной комнате лежа,взгляд точно пытаясь уставить,Сочиняю я письма,хорошие письма тебе.Но слова улетают.Вверх.Через дырявую память.Их как дым и кусочки горящей бумагинесет по трубе.ночьА потом рассыпаются связиизмученных образов.И пуста и тупакрутит ночь мне свой калейдоскоп.Впечатления дня, впечатления жизни разобраны,я не сплю,но меня засыпают, сорвавшись со скоб.утроВпечатлений волна с недосыпа упорногоМне выносит всегдаощущенье тебя.После ночи без снатак полна, так бесспорна ты,Как от листьев оторванныхощущенье стебля.Но от сряща полуденных бесов тупеешь,тупишь, уступаешь.День спустя, жизнь спустя,все спустя до копейки, дотла, до кости.– Прости, ты чихнула, Сова.– Бог простит.Но отчетливо вдруг понимаешь:В этой комнате темной оставил талант,золотой эталон.А взамен получил, потащил и принес три строфы.Сохранил их на вечный потом.Поскольку последнее стихотворение очень важно, приведу по возможности полный отчет о его обсуждениях с автором. Диалоги приводятся не в хронологическом порядке, а в порядке расположения обсуждаемого в тексте. “С” – составитель, “А” – автор.

С. – Тебе не кажется, что “уставить” скорее ассоциируется не с “уставиться”, а с каким-то уставщичеством?

А. – Можешь заменить на “наставить”.

С. – Это еще хуже.

А. – Ну, не меняй.

___________________

С. – “Засыпают” – неудачный каламбур, и что еще за скобы такие?

А. – Скобы мне важны, на них все крепилось в нормальном состоянии сознания, по крайней мере, так я тогда это видел. А про каламбур – верно, но менять не буду, чтобы не испортить что-нибудь более важное.

___________________

С. – Рифма “стебля”, да еще в конце строфы вызывает определенную нежелательную ассоциацию.

А. – Несколько раз пытался ее поменять, но результат каждый раз был хуже оригинала, – обязательно терялась часть смысла.

С. – Не хочешь еще попробовать?

А. – Нет, и вообще, эта твоя нежелательная ассоциация даже где-то тут уместна.

___________________

С. – “Срящ” ведь это не нежелательная встреча, а сам неприятный встречный.

А. – Считай, что поэтическая вольность, тем более что тут срящ – это и есть “бес полуденный”, – встречный.

С. – Читатель вряд ли это поймет.

А. – Вот ты и прокомментируешь.

___________________

С. – А про “сову” это вообще что?

А. – Это личное.

С. – А читателю оно зачем?

А. – Переморщится.

___________________

С. – А эталоны ведь делали из платины, а не из золота.

А. – Если ты намерен к такой ерунде цепляться, лучше выбрось все стихо.

С. – Да ведь оно центральное в книжке.

А. – Тем более.

От и до

Немедля едем в ту страну,

Где Бог всегда ведет войну.

Из оперы “Фактория”Ближний Восток – особая статья,

Достойная назваться частью света.

От Ветхого до Нового Завета.

От вашего до нашего жилья.

Особенный, иссохший водосток,

Где страшная энергия жива

т всесожжения всегда на волосок,

От нашего до вашего стола.

На запад от Москвы – таков Восток.

Где манну ждешь, как зимнего дождя[7].

Где мигом отмотаешь полный срок

От ветхого до вечного жида.

Очень

Микророман в десяти наноглавах с прологом и эпилогом

Пролог

В огромном городе в ту ветреную осеньответ потребовался на простой вопрос.Я содрогнулся, но ответил: “очень!” —Признал, что счастье перерос.Мне было ясно, что вопрос – не личный,Что был другой – направленней, нежней.Вопрос, как и ответ, был третий, лишний,Но отдавал мою, кому нужней.Я понимал, что и ответ – не очень,Но после, с промежутком в много лет,Я узнавал такое, что “нет мочи”,И повторял вопрос-ответ.* * *Они уже больше получаса шли над обрывом в долину Гудзона. С реки на город полз вечерний, осенний, очень холодный, но сухой воздух. Назвать его ветром трудно, он был для этого слишком ровным, ламинарным. Только там, где он зацеплялся за что-нибудь: выступы домов, тумбы, скамейки, даже за поребрик – возникали небольшие завихрения. Они подымали пыль и сухие листья, но невысоко, в основном до щиколотки, редко выше коленей. Тем не менее, и несмотря на ходьбу, холод легко пробирался сквозь одежду, сквозь кожу, сквозь все.

Так они и шли, замороженные, на некотором расстоянии друг от друга, изредка перебрасываясь такими же холодными, не поднимающимися выше колен фразами.

* * *Раньше, ясным осенним днем, он зашел за ней в университет, застал там на кафедре. Она попросила подождать на улице. Видно было, что она создает дистанцию, рисует рамки приличий, налаживает что-то, что еще минуту назад показалось бы ему нелепым и лишним между ними. Мог бы и сообразить, что происходит, и просто уйти, но вот уйти-то он еще не мог. Он растерянно побродил около часа по территории. Вечерело и быстро холодало.

Наконец она вышла. Сразу сказала, что спешит домой. Домой надо было ехать на автобусе с моста, точнее со станции, находившейся внутри моста через Гудзон. Проверила расписание – до ближайшего оставалось слишком мало времени, не успеть, а следующий – через час с чем-то, вот это время у нас и есть.

До моста решили идти пешком. Можно было и по Бродвею, но там много людей и очень много перекрестков со светофорами, поэтому решили идти над Гудзоном – немного длиннее, но без помех. С Гудзона на город тянуло… Впрочем, я повторяюсь.

* * *До моста уже было недалеко, когда она остановилась:

– Мне надо тебя спросить.

“Вот и все…” – подумал он, – а вслух:

– Да?

Он знал, что она спросит. Знал о давно влюбленном в нее друге Горацио. Он понимал в этот момент, что выбор она уже сделала. Но что же ей ответить? А она уже спрашивала: