полная версия

полная версияИндустрия российских медиа: цифровое будущее

Факторы развития

Основными факторами, которые будут влиять на развитие российской медиаиндустрии в ближайшие годы, участники проекта считают технологические и политические.

«Огромный фактор – это развитие IT- и телеком-индустрии. Чем более удобно все будет сделано на гаджете, тем меньше поводов будет покупать все на бумаге задорого», – полагает глава издательского дома. «Ясно, что Интернет как носитель изменит структуру взаимоотношения со всеми гаджетами. Раньше мы четко делили: вот газеты, вот журналы, вот телевидение, а вот радио. Теперь это будет все вместе», – отмечает один из менеджеров. Он также указывает, что важным будет повсеместное распространение доступа к Сети – в частности, с помощью wi-fi.

Даже социальные факторы, которые были отмечены медиаменеджерами, оказываются тесно связанными с технологическими. Речь идет, прежде всего, об изменении структуры медиапотребления аудитории. «Если сегодня идет активное смещение в сферу электронных средств массовой информации и массовой коммуникации – в социальные сети и другие социальные инструменты, то в этом направлении и будет изменяться форма подачи информации. Это, конечно, будет оттягивать аудиторию у печатного издания в чистом виде, оставляя ее в зоне влияния бренда», – уверен глава издательского дома. «Я думаю, что основные изменения будут складываться из нескольких драйверов. В частности, это предпочтения по форме получения информации, по форме проведения собственного досуга», – поясняет другой медиа-менеджер.

По сути дела, к этой же группе факторов относится и смена поколений аудитории и, соответственно, трансформация способов медиапотребления. «Сегодня активно поколение родившихся в прошлом веке, когда газета имела первичное значение; это поколение очень трепетно относится к газете. Выросло поколение, которое считает журнал более удобной формой прессы. Сейчас мы получаем новое “поколение гаджетов”. Прогнозировать отношение этого поколения к прессе – дело очень неблагодарное. Но заранее понятно, что представители этой генерации едва ли будут большими фанатами прессы», – говорит один из медиаменеджеров.

По мнению участников, важно и экономическое измерение дигитализации. Так, широкое развитие Интернета объясняется его невысокой стоимостью. «Издатели будут исходить из экономических соображений. Они будут все удешевлять. А самое дешевое – это Интернет», – размышляет топ-менеджер издательского дома.

Отдельным трудно классифицируемым фактором, по мнению медиаменеджеров, может стать поведение рекламодателей. «Еще один важный фактор – это поведение компаний, которые используют медиа как ресурс по продвижению своих товаров и услуг. На сегодняшний день мы уже замечаем более взвешенное отношение к тому, что называется эффективностью рекламного размещения в Интернете, на телевидении, в прессе. Рекламодатели начали терять деньги и становятся более избирательными в выборе своих инструментов по поведению рекламных кампаний. Мы видим, как бюджет возвращается из Интернета в прессу», – говорит медиаменеджер.

Фактор политического поля рассматривается участниками проекта как важные для индустрии новации в регулировании, а также в государственной поддержке предприятий отрасли.

Представители медиаиндустрии, скорее, ждут возрастания роли государства в отрасли. «Сегодня государство подошло к максимальной границе с точки зрения регулирования. И так как все просматривается, то регулирование будет ужесточаться», – считает глава издательского дома.

При этом медиаменеджеры не видят в действиях регулятора четко сформулированной стратегии. «Что может придумать Дума в ближайшее время, это не поддается контролю… В нашей стране не понятно, о чем они [законодатели. – Ред.] подумают в ближайшее время», – сетует один. Регулирование «изменится, обязательно. В какую сторону – понятия не имею», – отмечает другой топ-менеджер.

Основой новых возможностей развития прессы большинство участников проекта считают максимальное использование новых технологий, дигитализацию. «Возможности – это технологии, благодаря которым можно работать совсем иначе», – уверен медиаменеджер. «Если мы говорим о том, что у печатных СМИ есть цифровой “брат”, то у него появляются неограниченные возможности в плане того, что скорость доставки информации становится намного более высокой», – полагает глава издательского дома.

Именно для развития в цифровой среде большая часть издательских домов планирует прилагать максимум усилий. «Компания должна развиваться как мультимедийная, поскольку одно из направлений развития прессы – это сотрудничество в кооперации с другими медиа. И развитие прессы внутри мультимедийной компании, где рекламодателю и читателю одновременно предоставляется комплекс услуг (в журнале, на сайте, на мобильном устройстве), – это как раз способ развития компании, который укрепляет и поддерживает сегодняшнее положение прессы», – считает глава издательского дома. «Надо больше, быстрее, лучше учиться жить в электронном мире… Развивать свой сайт, продавать рекламу на нем, потом потихоньку учиться продавать там же контент, делать электронные версии, мобильные приложения, смотреть, какие из них идут, а какие нет. Сейчас мы учимся этому», – намечает перспективы руководитель другого издательского дома.

Изменения в поведении аудитории, связанные большей частью с большим предложением онлайновых продуктов, некоторыми медиаменеджерами также рассматриваются как новые возможности. «Одной из возможностей является взросление той аудитории, которая имеет предпосылки для траты части своего времени на чтение прессы. Эта аудитория взрослеет, делает карьеру, зарабатывает деньги и эти деньги тратит и будет тратить. Это возможность производить какие-то новые продукты под запросы аудитории», – подчеркивает глава издательского дома.

В числе основных угроз участники проекта называют экономический кризис, уменьшение запросов потребителей, изменение предпочтений аудитории и ее уход в цифровую среду, а также ухудшение состояния сети дистрибуции печатных изданий.

4.3. Радио

Структура

Российский рынок радио в настоящее время достаточно велик по количеству участников и весьма разнообразен по имеющимся радиоформатам. Только в Москве вещают 56 FM-станций – по этому показателю российскую столицу в мире опережает лишь Нью-Йорк. Различные информационно-разговорные и музыкальные вещатели сформировали свои стабильные, лояльные им аудитории, и по объективным медиаметрическим данным список радиостанций-лидеров в последние годы не претерпевает существенных изменений (см. Табл. 9).

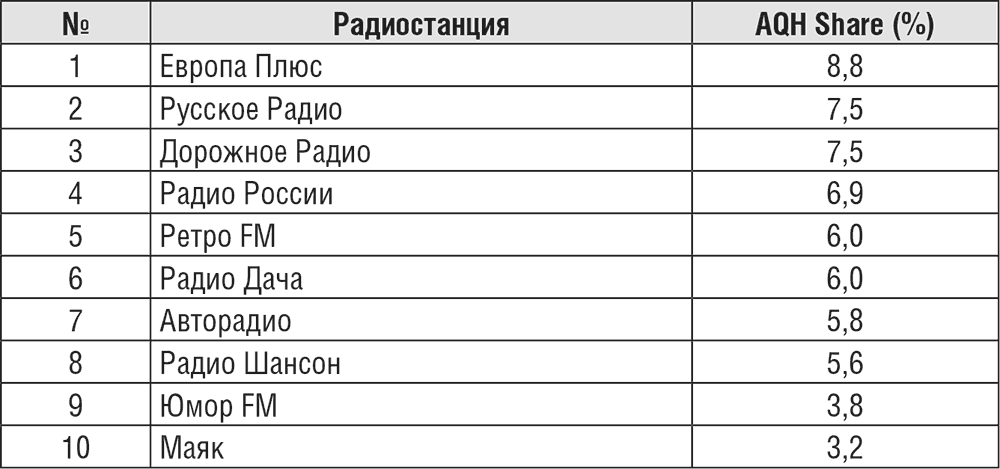

Таблица 9. Топ-10 радиостанций по объему аудитории, 2015 г. (Россия, Все 12+)

Источник: TNS

Ключевыми игроками на радиорынке России в 2015 г. были шесть холдингов – «Газпром-Медиа Радио» (девять станций), «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (пять станций), «Европейская медиагруппа» (пять станций), «Русская медиагруппа» (пять станций), группа холдингов Михаила Гуцериева (девять станций) и «Мультимедиахолдинг» (четыре станции). Согласно данным АКАР, доля радио на медиарекламном рынке по итогам 2015 г. составила 4,6 % (14,2 млрд руб.). На фоне общего падения рекламной выручки традиционных СМИ потери этого сегмента можно оценить как средние – 16 %.

Относительно структуры радиорынка (исходя из «меню» слушателя) у его представителей в целом единое мнение: каких-то радикальных изменений в средне- и долгосрочной перспективе здесь не предвидится. Предполагается, что основные устоявшиеся в России форматы радиостанций (CHR, Oldies, AC, Rock, Шансон) сохранят свои ниши. Радиоменеджеры отмечают, что по разнообразию устоявшихся форматов в России уже наблюдается переизбыток, имеется много смешанных, пограничных форматов. Представляется вероятной коррекция форматов в сторону более четко сегментированной аудитории (по возрасту, полу, стилю жизни, идеологии). Уже можно считать тенденцией, которая продолжится и в будущем, усиление конкуренции в целевых группах. Поэтому все большее значение будет иметь точное сегментирование, поскольку делать «просто хорошее радио для всех» уже не получается – на него нет спроса со стороны аудитории. Есть некая вероятность «дробления больших форматов» (например, АС – Soft AC, Hot AC и др.). Возможны новые варианты среди «возрастных» форматов, поскольку спрос на ретро-музыку в стране продолжит расти. Но все это, по мнению радиоменеджеров, не является чем-то оригинальным.

Для возникновения принципиально новых форматов участники исследования пока не видят объективных предпосылок, поскольку либо не ясны их целевые аудитории, либо объем контента в незанятых форматах довольно органичен (пример тому – неудавшиеся эксперименты с форматами Folk и R’n’B/Hip-Hop). В лучшем случае, подобная станция станет второй или третьей в меню слушателя, соберет не более 2–2,5 % аудитории, если таковая вообще ждет своей музыки от радио. «Появятся ли молодые голодные ребята, которые придумают второе “Русское радио”? Вряд ли. Для этого надо, чтобы исчезло первое», – отмечает один из радиоменеджеров. Совсем альтернативные форматы, вроде авторской (бардовской) песни, также не представляются участникам рынка коммерчески успешными. Однако творческий поиск будет продолжаться, конкуренция – расти, и ощущение, что «все уже занято», по мнению руководителей радиостанций, может оказаться обманчивым.

Явных кандидатов «на вылет» участники проекта также не назвали, хотя отметили, что в каждом из форматов объективно имеются радиостанции-аутсайдеры по доле аудитории, находящиеся «в зоне риска». Сейчас стабильны и явно перспективны только около 15 ведущих станций. Есть и постоянные, естественные «кандидаты на изменения» – это станции, специализирующиеся на танцевальной музыке (Dance), поскольку мода на нее регулярно меняется. В связи с этим переформатирование станций будет происходить и дальше, т. к. на радиорынке это не столь сложная и капиталоемкая процедура (успешный пример: City FM – Like FM).

По мнению радиоменеджеров, не исключается и некоторая динамика в количественном соотношении имеющихся на рынке двух основных типов станций. Наблюдающийся сегодня в России неестественный «перекос» в пользу различных музыкальных форматов (около 75 % радиостанций) может быть сглажен приростом информационно-разговорных станций (News&Talk, All News, All Talk). Такая тенденция уже намечалась в пятилетней ретроспективе. Но это соотношение во многом будет детерминироваться политической и экономической обстановкой в стране и мире.

Кризис и напряженность на международном уровне вполне могут ускорить развитие информационно-разговорных форматов по причине роста интереса аудитории к ним (хотя бывают отдельные исключения из правил), а стабилизация обстановки, напротив, может способствовать развитию разнообразных музыкальных (т. е. entertainment) форматов. Таким образом, эти два сегмента радиорынка в целом будут конкурировать между собой. Кроме того, по мнению некоторых участников проекта, возникновение новых информационно-разговорных радиостанций будет зависеть от динамики политического дискурса в России: имеющиеся точки зрения на повестку дня сейчас уже отражены в радиоэфире, появление других точек зрения может создать предпосылки для появления и других радиостанций.

По мнению ряда радиоменеджеров, вероятным «магистральным» направлением развития также будет сосуществование разных по формату радиостанций (и музыкальных, и информационно-разговорных) под эгидой одного холдинга, чтобы охватить все слои населения. Будет продолжаться развитие сетей федеральных станций в регионах и укрепление позиций «московских» игроков на локальных рынках. Эта тенденция к «федерализации», не вызывающая радости у потребителя на местах, объясняется тем, что локальные успешные радиостанции – довольно редкое явление, и большинство из них по экономическим причинам вынуждены будут переходить к сотрудничеству с крупнейшими сетями. Единственной альтернативой могут стать межрегиональные («мини-федеральные») объединения станций.

Одновременно с этим внутри самих федеральных сетей будет развиваться тенденция к локализации. В связи с удешевлением технологий радиостанции смогут себе позволить (что уже началось пять лет назад) вещание со сдвигом по часовым поясам. Все больше федеральных станций будут либо вещать по орбитам, либо осуществлять локальную «сборку эфира» по московскому «лекалу» для регионов, чтобы слушатели получали утренние программы утром, а вечерние – вечером.

Наконец, руководители радиостанций допускают, что на радиорынке может появиться новый функциональный сегмент – производство готового контента, как это уже случилось на рынке телевизионном. Пока такие попытки были не особо удачными, но ожидается, что спрос на оригинальный контент, в том числе на музыкальных станциях, будет расти, и в данном случае речь идет не о музыке, а о разговорных шоу. Этим могут заняться игроки, независимые от вещателей. Такие программы, собственно, и формируют бренд станции, что для радио критически важно. Будущее радио – это будущее брендов, знакомых и понятных, вызывающих четкие ассоциации у своей целевой аудитории, соответствующих ее реальным интересам. Эта мысль особо подчеркивается всеми участниками проекта.

Уровень концентрации в сегменте будет неизбежно расти – такую точку зрения разделяют все медиаменеджеры. Одиночным радиостанциям будет все труднее существовать самостоятельно (выживут только уникальные в своем роде случаи, например «Серебряный дождь»). Ключевая роль перейдет к крупным холдингам, и именно их усиление станет доминирующим вектором развития. «Укрупнение – это способ выживания», – прямо констатирует один из руководителей радиостанций. Оно дает синергию по рекламным сборам и сокращение расходов. Сколько именно радиохолдингов останется через 5–10 лет, участники проекта уточнить затруднились, но единогласно отметили, что число независимых станций будет сокращаться.

Не исключено, что в сегменте будут всего два-три крупнейших игрока, которые станут его драйверами. Они также могут запустить новые системы измерения аудитории, которые привлекут новых рекламодателей. Возможно, именно мощь лидеров будет способствовать дальнейшему существованию принадлежащих им нишевых маленьких радиоформатов («Детское радио», «Ю FM»). Участники рынка также отмечают, что будет происходить консолидация внутри самих радиосетей. Головные (московские) станции будут стремиться войти в капитал нынешних франчайзеров в регионах, сделать их своими «дочками», и в итоге франчайзеров тоже станет меньше. Этот тренд еще не столь очевиден, но многими ожидаем.

Нынешняя конфигурация структур собственности и управления активами на радиорынке представляется участникам проекта в целом стабильной. Имеющаяся схема такова: «непрофильный владелец + профильный менеджмент» («Сибирский деловой союз» – «Европейская медиагруппа», «Газпром» – «ГПМ Радио», «Лукойл» – «Русская медиагруппа», Михаил Гуцериев – «Крутой Медиа», «Изюм», «Шансон»). Само присутствие финансово-промышленных групп здесь уже является исторически сложившимся. Но при сохранении самой схемы не исключена возможность ухода прежних и появления новых инвесторов из числа ФПГ, подтверждающаяся недавними примерами продажи радиобизнеса «Интерроса» (ВКПМ) «Газпрому», покупки «Европейской медиагруппы» «Уральской горно-металлургической компанией» и выходом «Лукойла» из капитала «Русской медиагруппы». Активное развитие радиогруппы Михаила Гуцериева – явление того же порядка. Наличие успешного непрофильного бизнеса (нефтяного, металлургического, банковского) и в будущем может сыграть роль экономической базы для выхода на радиорынок новых игроков. При этом новым инвесторам потребуется готовая команда менеджеров, способных выстроить систему управления линейками станций и консолидированных рекламных продаж.

Радиоменеджеры отмечают, что среди инвесторов имеются как системные, так и несистемные. Первые последовательно развивают свой радиобизнес, другие приобретают активы с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Оба сценария вполне могут применяться на рынке и в будущем. Отличаются и подходы к организации самого бизнеса: активы могут собираться «под крышей» одной управляющей компании («ГПМ Радио»), а могут операционно существовать по отдельности (группа Гуцериева). И то и другое представляет возможную стратегию. Наконец, некоторые холдинги стремятся – и будут стремиться – к синергии брендов радиостанций с другими имеющимися у собственника медиабрендами (Comedy Club – Comedy Radio).

Экономика и бизнес-модели

Единственной бизнес-моделью радиовещания в России в обозримом будущем останется рекламная – единодушны радиоменеджеры. Пока альтернатив ей нет, и принципиальных изменений в экономике отрасли никто не ожидает. У коммерческих станций реклама формирует не менее 90 % доходов, у государственных – до 50 %. При сохранении показателей слушания рекламодатель с радио не уйдет, поскольку оно вполне устоялось как рекламоноситель. Доля размещения на радио в медиапланах (до 10 %) естественна и останется такой, показатель ROI у радио традиционно хороший. «Вообще радио в нынешнем виде – довольно маржинальный бизнес. Рентабельность ниже 30 % – это уже плохо», – отмечает один из радиоменеджеров. Единственное возможное изменение – перенос части размещения рекламы на сайты радиостанций, что уже происходит. Кроме того, реклама будет становиться все более сегментированной: люксовая, молодежная и прочее.

Доля радио на медиарекламном рынке, по мнению участников проекта, будет оставаться стабильной – примерно 4–5 %. Перераспределение (в пользу Интернета) коснется других сегментов медиаиндустрии, но не радио – оно останется небольшим игроком, тем не менее сохраняющим свое положение. По динамике развития оценки таковы: до падения рынка ожидалось, что в 2016 г. объем радиорекламы составит примерно 17 млрд руб., а к 2018 г. достигнет 20 млрд руб. В условиях кризиса хорошим сценарием будет, если в 2018 г. произойдет возврат к уровню 2013 г. – более 16 млрд руб. Дальнейшие прогнозы участники проекта на данный момент считают фантазиями, поскольку колебания рынка будут зависеть от множества внешних факторов. Среди возможных тенденций в организации продаж видится формирование объединенных сейлс-хаусов (по примеру НРА на телевидении). У радиосетей сохранится и деление на федеральную и локальную рекламу.

По товарным категориям принципиальных изменений участники рынка не ожидают. Основными рекламодателями на радио в обозримой перспективе останутся фармацевтические и медицинские компании, производители автомобилей, операторы мобильной связи, банки, торговые сети, продавцы недвижимости. По мнению радиоменеджеров, исчезновение какой-либо категории может быть вызвано только ее запретом, что не улучшает абсолютные показатели рынка. Основными рекламодателями на радио останутся компании, связанные со сферой услуг и производством массовых товаров, которые создают комфорт и улучшают качество жизни. Это объясняется тем, что радио в силу своей мобильности сохранит уникальную особенность успешно рекламировать то, что можно «купить здесь и сейчас», максимально быстро, по акции. Имиджевая реклама, по мнению руководителей радиостанций, вероятно, тоже сохранится, но ее будет меньше.

Все нерекламные инструменты финансирования станций радиоменеджеры оценивают как потенциально несущественные. Сейчас на них в совокупности приходится лишь 5–10 % доходов, и примерно такое же соотношение ожидается в будущем. Речь идет об отчислениях франчайзеров в регионах, продажах фонограмм, концертно-развлекательных мероприятиях, плате за использование товарного знака в околомедийных или немедийных проектах. Все это имеет значение для развития бренда станций, но пока приносит им очень мало доходов. Сбор средств с непопулярных артистов за их присутствие в ротации представляет серьезный риск – потерю сложившейся аудитории, а прямая монетизация контента через слушателя (подписка на каналы) на радио тоже невозможна, поскольку оно всегда было бесплатным. «У нас никто не привык платить, есть традиционное желание халявы», – подчеркивает один из участников проекта.

Возможным вариантом дополнительной монетизации может стать создание узких суббрендов крупных станций, ориентированных исключительно на вещание в Интернете и уже только на платной основе. Но у этой модели есть свои недостатки. Как считают радиоменеджеры, во-первых, появление суббрендов в онлайне может нанести урон материнскому бренду в офлайне, уведя часть слушателей. Пойдет ли традиционный радиобизнес этим рискованным путем, единого понимания пока нет. Во-вторых, стримминговые сервисы радиостанций будут вынуждены конкурировать со стихийной совокупностью пиратских сайтов, агрегирующих аудиопотоки. Радиостанции, вещающие в онлайне, и сегодня сталкиваются с тем, что их ретранслирует «кто угодно и где попало» (пример – Moskva.fm), что естественно размывает аудитории. Таким образом, для экономически обоснованного функционирования радио в онлайне необходимо реальное и системное применение антипиратского законодательства.

Технологии

«FM слишком хорош, чтобы от него отказаться, и если бы эту технологию придумали сегодня, она была бы революционной», – так формулирует свое видение ситуации с доставкой сигнала руководитель одного из радиохолдингов. Эфирное радиовещание в России останется аналоговым и будет использовать имеющийся частотный диапазон (преимущественно УКВ 88–108 МГц, модуляция FM). Сохранение такого положения вещей, считает большинство участников рынка, отвечает интересам всех заинтересованных сторон – индустрии, аудитории и государства.

По мнению радиоменеджеров, переход на цифровое эфирное вещание нецелесообразен уже сегодня, и будет нецелесообразен далее. Участники проекта утверждают, что сама идея морально устарела и строительство систем цифровых передатчиков принесет только дополнительные расходы (планировалось более 10 млрд руб.) при нулевом экономическом эффекте. Внедрение данной технологии имело бы смысл лет десять назад, но опережающее развитие высокоскоростного Интернета, включая мобильный, сделало цифровое эфирное вещание (формат DRM) неактуальным. В условиях, когда уже сейчас большинство пользователей могут слушать радио при помощи той или иной формы подключения к глобальной сети, вряд ли они станут приобретать еще и цифровые радиоприемники. Исходя из этих аргументов, было сформулировано консолидированное мнение представителей отрасли, которое было поддержано правительством РФ. И тема развития цифрового эфирного вещания была окончательно закрыта.

Кроме того, переход на цифру в эфире повлек бы кардинальную перестройку действующей сетевой модели вещания, и многие региональные радиостанции просто за ненадобностью ушли бы с рынка. При сохранении технического статус-кво локальные игроки останутся необходимой частью отрасли, выполняя функции партнеров-ретрансляторов головных (московских) станций. Таким образом, у сетей в целом сохранится возможность точечно работать с аудиторией и рекламодателем на местах.

Контент

Важной функцией контента радиостанций участники рынка считают развитие брендов, повышение эмоциональной лояльности аудитории. И у музыкальных станций здесь очевидна одна общая трудность: из-за Интернета радио перестало быть источником новых актуальных знаний о музыке, законодателем моды для фанатов-меломанов. Удивить слушателей новинками вещатели уже не могут и, очевидно, никогда больше не смогут, поскольку треки можно найти везде. Музыкальные вкусы аудитории меняются вне зависимости от вещателей, и свою задачу последние видят в том, чтобы строить из общего для всех «музыкального сырья» такую сетку, которая бы не раздражала аудиторию, просто нравилась ей. Например, бум ретро-форматов в России, ориентированных на музыку советского периода, – это ответ радиоиндустрии на рост аудитории именно с такими музыкальными предпочтениями, а смена поколений, вероятно, вызовет появление ретро-форматов с совершенно иной музыкой.

Тотальная зависимость радио от звукозаписывающей индустрии сохранится и в будущем. Действующую нормативную базу по авторским и смежным правам радиоменеджеры воспринимают как вполне адекватную, а тарифы организаций по коллективному управлению правами считают комфортными для отрасли. Наличие монополии в лице Российского авторского общества (РАО) участники рынка считают естественной, а самим станциям удобнее и дешевле работать через «одно окно». Однако не исключено, что в ближайшем будущем производители фонограмм и правообладатели, мэйджоры и не самые крупные организации будут требовать от вещателей заключения прямых договоров, минуя РАО и ВОИС. Это обусловлено проблемами, которые постоянно возникают в отношениях между тем же РАО и деятелями российской музыкальной индустрии. Такая схема может повлечь за собой дополнительные транзакционные издержки вещателей. В любом случае, по мнению участников проекта, музыкальное лобби будет и впредь оказывать серьезное влияние на работу станций.