Полная версия

Вселенная! Курс выживания среди черных дыр. временных парадоксов, квантовой неопределенности

Ученые заметили, что если посветить на металлы ультрафиолетовым лучом, выскакивают электроны. С другой стороны, если подставлять те же самые металлы под менее энергичные длины волн, ничего не происходит. Эйнштейн сделал вывод, что единственное возможное объяснение фотоэффекта – фундаментальное: свет состоит из отдельных частичек, фотонов, каждая из которых передает свою энергию одному-единственному электрону. Это как стучать одним бильярдным шаром по другому, а значит, куда больше похоже на частицы, чем на волны, верно? Поскольку красный, зеленый или синий свет (сделанный из отдельных фотончиков) такой слабенький, ни у одного фотона не хватает энергии, чтобы вышибить электрон, – именно поэтому наблюдаемый эффект замечен только в ультрафиолетовом свете, при более высоких энергиях.

Эйнштейн получил за это открытие Нобелевскую премию, практически каждая вводная книга по этой теме воздает ему должное как человеку, доказавшему, что свет ведет себя как поток частиц, однако, как выяснилось, вердикт не был окончательным. В 1969 году несколько исследовательских групп показали, что фотоэффект можно объяснить и на основе волновой гипотезы. Эйнштейн прекрасно объяснил фотоэффект, но оказалось, что его объяснение не единственное. Просто он рассказал нам прелестную историю со счастливым концом. Хотя в его доказательстве было несколько логических погрешностей, оказалось, что он все равно был прав. Множество экспериментов впоследствии показали, что свет определенно ведет себя как поток частиц.

Представляется, что все эти споры стоят в одном ряду с вопросами, ответы на которые примерно так же судьбоносны: «Сколько ангелов уместится на кончике иглы?» и «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?» И правда, кому интересно, что такое свет на самом деле – волны или частицы? К тому же, если вдуматься, не такое уж это и противоречие. Вот, например, океанские воды уж точно ведут себя как волны, но мы-то знаем, что на самом деле они состоят из отдельных (вроде частиц) молекул.

Может быть, и свет ведет себя так же? Может быть, он только кажется непрерывной волной – примерно как кажется непрерывной картинка на экране телевизора? Если внимательно присмотреться к телевизору, видно, что изображение «на самом деле» состоит из отдельных пикселей.

Может быть, свет только кажется волной, потому что в нем так много фотонов? В контексте опыта с двойной щелью, может быть, ужасно много фотонов проходит в левую щель, ужасно много фотонов – в правую, а потом две волны интерферируют друг с другом.

Ах, если бы жизнь была так проста.

Мы уже говорили о том, что физическая интуиция в квантовой механике не помощница. Надеемся, вы не выбросили надувные нарукавники, потому что сейчас мы бросим вас на глубину.

Множество фотонов проходят в каждую щель и интерферируют друг с другом, причем ведут себя как волны. Мистер Хайд, который хочет вернуться в состояние доктора Джекила, кое-что задумал. «Может быть, – свирепо рычит он, – если снизить интенсивность луча, фотоны будут пролезать в щели по одному. А отдельный фотон уж точно не сможет вести себя как волна, ему ведь не с чем интерферировать!»

Бедный, легковерный простак! Посмотрим, что получается, когда он претворяет в жизнь свой завиральный проект.

Как и планировалось, он приглушает луч и удостоверяется в том, что фотоны попадают в аппарат строго по одному. Как и раньше, на заднем экране есть детектор, который засекает каждый попадающий в экран фотон. Хотя результаты должны накопиться, а происходит это не сразу, Хайд все равно видит, какой рисунок они образуют на дальнем экране.

Хайд видит на дальнем экране рисунок из нескольких полос, который показывает, что фотонный луч и в самом деле ведет себя как волна. Попадающие в аппарат фотоны с чем-то интерферируют. Но ведь луч настроен так, что выпускает фотоны по одному. Единственное логическое объяснение – что фотоны интерферируют сами с собой. Каждый фотон проходит сквозь обе щели одновременно. Фрост ошибался. Если ты фотон, то тебе по силам пройти по обеим дорогам, а не только по той, которая покажется нехоженой.

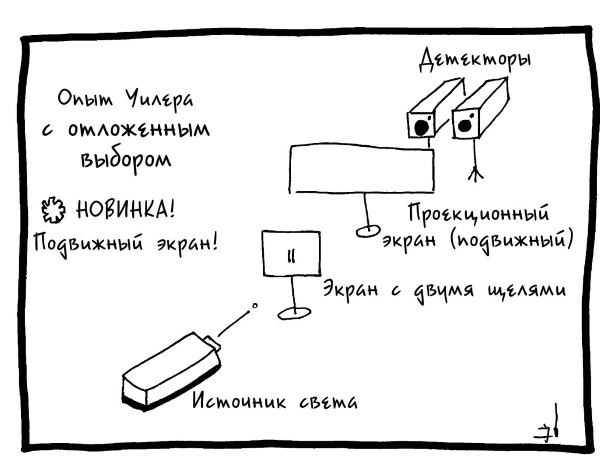

Мы знаем, что фотон умеет вести себя и как волна, и как частица. Понимание, что фотон способен проявлять оба качества, не объясняет, откуда он знает, когда проявлять какое. В 1978 году Джон Арчибальд Уилер из Принстонского университета предложил интересный опыт, который позволил увидеть, как фотоны поведут себя в опыте с двойной щелью, если мы изменим правила игры на полдороге. «Представим себе, – подумал Уиллер, – что задний экран можно убрать, а за ним на некотором расстоянии стоят два телескопчика, каждый из которых точно нацелен на одну из двух щелей».

Если убрать экран, то, глядя в тот или иной телескопчик, мы точно скажем, в какую щель проскочил тот или иной фотон. А значит, каждому фотону придется проскакивать в определенную щель, а не в обе. Иначе говоря, можно заставить фотоны вести себя как частицы, если убрать экран, – а значит, превратить экспериментатора обратно из Хайда в Джекила. Если мы поставим экран на место, то фотоны начнут снова вести себя как волны – и снова воцарится мерзопакостный Хайд.

Тот факт, что мы повлияем на поведение фотонов, добавляя или убирая экран, сам по себе странноватый, но дальнейшее предположение Уилера делает его еще более странным. Что будет, если убрать экран после того, как отдельный фотон пройдет первый экран – тот, что со щелями? «Опыт с отложенным выбором» позволит нам превращать свет из волны в частицу и обратно в любой момент эксперимента.

Иначе говоря, уже после того, как фотон пролетел сквозь экран со щелями, мы можем сделать так, чтобы он пролетел только сквозь одну щель[24] – и для этого нужно всего-навсего убрать проекционный экран. Хуже того – своими действиями мы сделаем так, что фотон каким-то образом выберет, через какую щель проскакивать. Есть что-то замогильно-жуткое в том, чтобы иметь возможность так глубоко повлиять на реальность, особенно если осознать, что, как представляется, фотон тогда делает выбор ретроспективно.

Квантовая механика (и Уилер) утверждает, что в принципе не существует никакого способа предсказать, через какую щель пройдет фотон, до того, как мы заставим его вести себя согласно классической физике (убрав экран). Да, мы действительно способны изменить квантовый мир уже после того, как произошло некое событие. Из чего можно вывести два потрясающих следствия:

1) наблюдение над системой фундаментально ее меняет;

2) отдельные фотоны способны вести себя и как частица, и как волна и в мгновение ока переключаться из одного состояния в другое.

III. Что же такое, в самом деле, электроны, если их как следует рассмотреть?

Все странности квантовой механики были бы невинными шалостями, если бы относились только к свету. Свет – особая статья: у него вообще нет массы, и к тому же он постоянно движется со скоростью с. Как вы, наверное, догадались, беда в том, что фокусы квантовой механики распространяются не только на фотоны.

Самые легкие частицы, с которыми мы можем без труда иметь дело, – это электроны. Если вы не слишком много о них знаете, это ничего, мы как следует перемоем им косточки в главе 4. Сейчас вам надо знать только одно – что с электронами мы имеем дело постоянно. Традиционные (не плазменные) телевизоры делаются на основе «электронно-лучевых трубок», а это всего-навсего интеллигентное название для баллистических электронных пушек, которые пуляются вам в лицо электронами на околосветовой скорости.

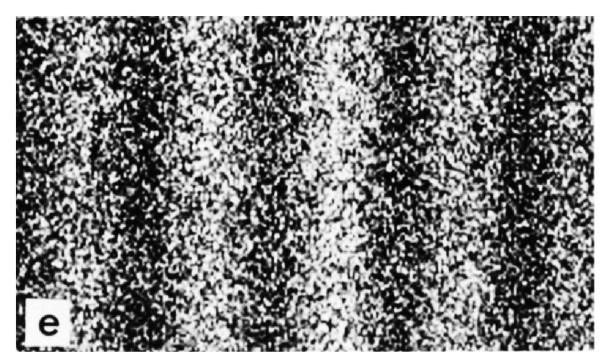

Что будет, если мы в ходе опыта с двумя щелями будем стрелять электронами, а экран поставим флуоресцентный? Каждый раз, когда электрон попадает во флуоресцентный экран, мы видим вспышку света, так что можем сосчитать, сколько электронов попадает в каждую конкретную часть экрана. Если бы Хайд мог наложить свои корявые злодейские руки на электронный луч и если бы он настроил источник так, чтобы посылать только один электрон за раз, он все равно получил бы на экране рисунок, характерный для волн, а не для частиц. То же поведение, которое мы наблюдали у фотонов!

Провести этот опыт в реальности было невозможно по техническим причинам до самого недавнего времени, хотя физическое сообщество ничуть не сомневалось, к каким результатам он приведет. В 1989 году Акира Тономура из Университета Гакусюин и его сотрудники провели опыт с двумя щелями для электронов, и вас ничуть не удивит, когда вы узнаете, что электронный луч дает абсолютно тот же результат, характерный для волн, – множество линий на экране – что и световой луч. По крайней мере мы надеемся, что вас это ничуть не удивит.

По данным Тономуры и др., 1989

На тот случай, если вам нужно получить подзатыльник от Хайда, чтобы лучше дошло, повторим: тот факт, что электрон способен интерферировать сам с собой, доказывает, что на самом деле он проходит одновременно в обе щели. Однако рассечь электрон напополам нельзя даже самой острой катаной. Ну, как вам парадокс? Электрон проходит в обе щели, даже не разделяясь надвое.

Конечно, это справедливо не только для фотонов и электронов. В последнее время этот опыт провели с самыми разными микроскопическими объектами, например с нейтронами и атомами. И все они вели себя совершенно так же – по-квантовому странно.

Мы признаем, что навязчиво рекламируем вам опыт с двумя щелями, но, уверяем вас, без этого никак. Темы вроде относительности позволяют ученому-физику принять факты наподобие скорости света, а затем построить теорию для объяснения, в общем-то, всего остального, не покидая уютной кладовки в доме своих родителей. Квантовая механика, напротив, практически целиком построена на опытах, опытах и еще раз опытах, причем зачастую оказывается, что прежние теории не в силах объяснить происходящее.

Обратная сторона опыта Тономуры – та же, что и в опыте Уилера с отложенным выбором. Если мы каким-то образом будем следить за электронами, чтобы посмотреть, в какую именно щель они пролетают, то произойдет коллапс волновой функции, и мы заставим электроны вести себя, как подобает частицам.

«Коллапс волновой функции» – фраза, которой физики бросаются направо и налево, для них это все равно что сказать «вычислить собственные значения гамильтониана» или «посидеть дома одному в субботу вечером». Мы так к ней привыкли, что забываем, что требуются дополнительные объяснения[25]. А вот о волновой функции имеет смысл кое-что добавить.

В квантовой модели волной является все. Если внимательно посмотреть на электроны, окажется, что они вовсе не похожи на шарики – скорее на облачка. Там, где облако (или, если вы цените постоянство терминологии, «волновая функция») плотнее всего, мы имеем самую высокую вероятность обнаружить электрон в данный момент времени.

Когда мы говорим, что электрон «ведет себя как волна», или когда вы слышите разговоры об электронном облаке, это не значит, что электрон как таковой – это такой бесформенный предмет вроде сахарной ваты. Также мы не хотим, чтобы вы считали волновую функцию электрона чем-то вроде тасманийского дьявола из старых мультиков – помните, он бегал так быстро, что казался размазанным пятном?

Электрон и в самом деле находится сразу в нескольких местах, и если мы вычислим его точное местоположение, то изменим природу системы. Нет никакого способа заранее узнать, где именно находится электрон, и изолировать его возможно только посредством наблюдения. Как только мы выявляем местоположение электрона, например, попадаем в него фотоном, происходит коллапс волновой функции, и в следующий миг мы почти наверняка знаем, где находится электрон. Волновая функция уже не распространяется на большую область пространства.

Представьте себе, что Джекил и Хайд сидят и играют в «Морской бой»[26]. Как мы знаем, Хайд прожженный жулик, поэтому некоторое время, когда доктор Джекил называет координаты, Хайд постоянно утверждает, что он промахнулся, а сам передвигает свои корабли. В конце концов Хайд понимает, что обманывать противника бесконечно ему не удастся, поэтому он вынужден поставить свои корабли в определенные места на доске и признаться, что удар попал в цель. Очевидно, то, что Джекил определил местоположение судна, повлияло на ситуацию.

Иными словами, вспомните свою юность. Когда вы были молоды, весь мир лежал у ваших ног. Перед вами раскрывались бесчисленные возможности: кем быть? Физиком-ядерщиком? Космологом? Астрономом? А теперь подумайте о том, чего вы достигли. Все потенциалы, все неопределенности схлопнулись в одно состояние, в то, как вы на самом деле распорядились своей жизнью, – в одну дорогу.

IV. Не квантовая ли механика виновата в том, что я постоянно все теряю?

Объяснив, в чем состоит основная идея квантовых странностей, мы посвятим несколько минут беседе о некоторых ее следствиях, которые на первый взгляд кажутся невероятными, – именно их вы скорее всего сочтете софистическими фокусами или чрезмерным упрощением.

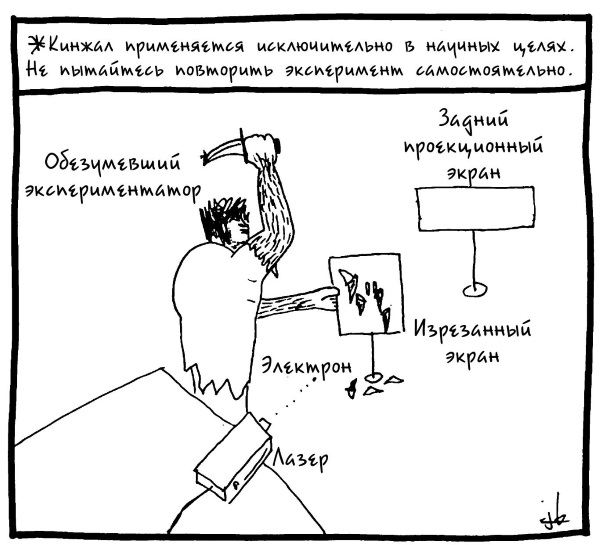

Когда мы направляем луч электронов на экран с двумя щелями в ходе все того же опыта, то не знаем, в какую именно щель пролетит частица. Это все равно что сказать, что в положении электрона наблюдается неопределенность. В 1948 году Ричард Фейнман, который тогда работал в Корнельском университете, обнаружил в этом опыте еще более вопиющую странность.

Чтобы хорошенько представить себе, что именно сделал Фейнман, давайте снова поставим этот опыт. Хайд стреляет электронным лучом в экран с двумя щелями и смотрит, что получится. «А если бы мы прорезали в переднем экране третью щель?» – думает он. Будучи прирожденным убийцей, Хайд выхватывает кинжал и прорезает в экране еще одну щель. Теперь электрону придется проходить сквозь все три щели – в каждую с некоторой вероятностью, – и интерферировать друг с другом будут все три получившиеся в результате волны.

«А четвертую? А пятую?» И снова электрон будет проходить во все щели одновременно. «А если мы будем прорезать щели, пока экран не исчезнет?» Хайд принимается кромсать экран, словно он весь состоит из лондонских уличных мальчишек, пока пол лаборатории не оказывается усеян обрывками и ошметками. Электрон должен проходить сквозь все пространство, где раньше был экран, с некоторой вероятностью.

Что произойдет, если Хайд поставит между лучом и задним проекционным экраном много таких (пустых) экранов? Естественно, электрон пройдет сквозь все эти щели с вероятностью, заданной волновой функцией.

Но если никаких экранов нет, значит, Фейнман описывает ситуацию, в которой обычная частица просто проходит из точки А в точку В, а если вы еще не поняли, в чем тут соль (а понять это не так-то просто), на самом деле он убедительно показал, что, проходя из одной точки в другую, частицы двигаются вовсе не обязательно по прямой или даже по кривой или зигзагообразно, а проходят все возможные пути одновременно!

Хуже того – проходя по всем этим возможным путям, частицы вытворяют самые разные невозможные фокусы. Например, они обретают «неправильную» массу или двигаются быстрее скорости света. То, что в обычной жизни кажется невозможным, происходит просто с крайне маленькой вероятностью. Но тем не менее «невозможные» события нужно учитывать в расчетах, чтобы они были точными.

Мы отдаем себе отчет, что все это до боли похоже на «философские» рассуждения под воздействием расширителей сознания, которые так любят вести студенты за полночь: «Эй, ребята, а вот было бы клево, если бы мы были, ну… в общем, везде сразу?» – «У-у-ух ты-ы-ы!»

Но надо понимать, что фейнмановские «все возможные пути», как и опыт с двумя щелями, – это полезная картина действительности, поскольку она дает верные ответы. Поскольку мы не в состоянии засечь частицы между передним и задним экраном, мы не можем с уверенностью утверждать, где они там находятся. А если бы мы могли определить их местоположение, то разрушили бы систему.

Сама идея, что невозможно в точности сказать, где находится частица, ничего не испортив, вероятно, вас огорчает. Мы с вами согласны. Однако этот мысленный эксперимент позволяет представить себе природу движущихся частиц – даже если от этого впору вывихнуть мозги.

А следовательно, если вы куда-то засунули ключи от машины, не думайте, будто квантовая механика вам поможет. Квантовая механика имеет дело лишь с вероятностью обнаружения частицы в той или иной точке, но это не означает, что она пренебрегает деталями. Напротив, она очень-очень точно отражает, насколько мало мы знаем о Вселенной.

В 1927 году Вернер Гейзенберг, который тогда работал в Гёттингене, постулировал, что для любой частицы не только нельзя однозначно определить местонахождение и параметры движения, более того, чем лучше мы знаем местонахождение, тем хуже можем измерить скорость – и наоборот[27]. В результате, если мы знаем местоположение частицы с бесконечной точностью, у нас нет ни малейшего представления о том, какова ее скорость. Подобным же образом, если мы (как-то) умудрились определить, с какой скоростью частица движется, мы бы не имели ни малейшего представления, где она находится.

«Принцип неопределенности Гейзенберга» – одна из тех концепций квантовой механики, которые особенно часто понимают неправильно, в основном потому, что люди склонны предполагать, будто на самом деле это не более чем классический феномен. Многие популярные книги по квантовой механике ошибочно «доказывают» принцип неопределенности следующей цепочкой рассуждений. Если мы хотим понять, где находится частица, надо стукнуть ее фотоном. Если фотон имеет очень большую длину волны, мы не можем точно определить положение частицы. Фотоны с большой длиной волны ударяют слабо, поэтому измерение не слишком влияет на электрон, а значит, мы можем определить его скорость достаточно точно.

С другой стороны, чтобы как следует понять, где находится частица, нужно ударить ее фотоном с маленькой длиной волны. Фотон с маленькой длиной волны очень энергичный, а значит, сильно ударяет частицу. В результате мы не можем определить ее скорость достаточно точно.

Из этого следует, что именно фотон и делает неопределенными местонахождение и скорость частицы. Ведь без фотона, ударяющего частицу, которую мы наблюдаем, мы бы ничего не испортили. Но ведь дело совсем не в этом. Хотя наши наблюдения (то, что мы вводим в картину фотон) влияют на состояние частицы, неопределенность его положения и скорости – это фундаментально. Обойти ее невозможно в принципе.

У принципа неопределенности есть несколько удивительных следствий. Давайте сначала представим себе, как доктор Джекил в своей лаборатории перекладывает блокноты на полке. Если он уходит выпить чаю и возвращается, чтобы снова просмотреть блокноты, они будут лежать в точности на том же самом месте, где он их оставил, ведь они большие, увесистые и едва ли способны передвигаться сами по себе.

Но что если на сцену выходит мистер Хайд? Поскольку жестокость его безгранична, он не обращает никакого внимания на блокноты, а вместо этого хватает беззащитный электрон и запихивает его в очень маленькую коробочку[28]. Если знать, что электрон в коробочке, значит, неопределенность его положения очень невелика. А следовательно, довольно высока неопределенность его скорости. Что мы имеем в виду под неопределенностью? Мы имеем в виду, что никто не знает и не может узнать, какова скорость электрона. Однако Хайд точно знает, что электрон не сидит неподвижно. Если бы это было так, он мог бы с определенностью заявить, что его скорость равна нулю. Значит, электрон наверняка мечется в коробочке.

Вероятно, электрон быстро бежит налево, и так же вероятно, что он быстро бежит направо. Чем меньше коробочка, тем лучше мистер Хайд знает, где находится электрон, и тем хуже он знает, какова его скорость, а следовательно, тем быстрее электрон может метаться.

Но этим дело не ограничивается. Неопределенность распространяется не только на электроны. Как мы уже видели, свет тоже состоит из волн, а как мы увидим в следующей главе, свет – это всего одно из четырех (или, вероятно, пяти) фундаментальных полей, пронизывающих Вселенную. Что будет, если Хайд возьмет «пустую» коробочку, в которой совершенно точно не будет ни света, ни электронов?

Мы уже упоминали, что Хайд совершенно безумен, и оказывается, что его эксперимент в принципе невозможен. Как бы Хайд ни старался, свету все равно удается найти лазейку в коробочку. Чтобы это понять, сначала надо осознать, что даже если Хайд не пускает свет в коробочку, в нее, в принципе, могут попасть отдельные световые волны. Амплитуда этих волн, как и электрона, неопределенна, но Хайд пытается свести ее к нулю. Это – основа «теории квантового поля», союза специальной теории относительности (глава 1) и квантовой механики.

Если заключить электрон в маленькую коробочку, он от этого начнет скакать со все большей средней энергией, – точно так же неопределенность гарантирует, что нет никакого способа полностью удалить электрическое поле.

Это означает, что даже в предположительно пустой коробочке Хайда то и дело возникают и исчезают фотоны. Это сущее безумие – но ведь и он, увы, безумен. Это означает, что даже в пустом пространстве есть энергия. Она называется «энергия вакуума» Вселенной и обладает крайне странными свойствами. Например, если Хайд сомнет свою коробочку в гармошку, то, хотя ее объем уменьшится, плотность энергии вакуума не возрастет. Это совсем не похоже на… в общем, на все остальное на свете.

Именно в этот момент, как правило, нефизик и обвиняет нас в «подтасовке фактов». В конце концов, если Вселенная полна энергии вакуума, почему мы ее не замечаем? Ведь, похоже, ее там целая прорва.

Наверное, вам станет понятнее, что происходит, если мы приведем аналогию с тем, как вы помогаете другу[29] с переездом. Представьте себе, что ваш друг живет на шестом этаже без лифта. В целом вы любите помогать людям, но теперь вам нужно тащить на шестой этаж всякие разные трюмо – на собственном горбу и по узким извилистым лестницам. К вечеру вы волей-неволей заметите, что влезть на шестой этаж – та еще работенка. Но почему вам не приходит в голову, что ваш друг живет на высоте 700 метров над уровнем моря? В самом деле, почему? Потому что это не играет никакой роли. Так вот, энергия вакуума – это как первый этаж. Это самая низкая энергия, какую только можно измерить, а все остальное отсчитывается от нее. Примерно поэтому же вы никогда не говорите, что какая-нибудь энергия «ниже энергии вакуума».

Все это, однако, не доказывает, что мы не «подтасовываем факты». Мы только показали, почему мы никогда не замечаем энергии вакуума, но при этом не привели никаких веских доказательств того, что она вообще существует. Это подождет – до тех пор, пока мы не начнем разговор о природе пространства. Пока что будем считать энергию вакуума следствием квантовой механики и неизбежным злом вроде Хайда.

Разумеется, поскольку вакуум обладает готовым запасом энергии, это означает, что по закону E = mc Вселенная способна непрерывно порождать частицы. Частица может выскочить в вакуум, словно пар из кипящей кастрюли, с одним условием – она не должна существовать слишком долго. Частицы могут возникать, но они быстро аннигилируют, и чем массивнее частица, тем меньше она живет и тем скорее исчезает навсегда.

V. Можно ли взять и построить телепортатор, как в «Звездном пути»?

Мы не привыкли думать о таких вещах, как электроны, как о «волновых функциях», однако они и есть волновые функции. Это означает, что в большей или меньшей степени (скорее в меньшей) пространство, где можно с некоторой вероятностью обнаружить электрон, огромно – строго говоря, это вся Вселенная. То, что мы привыкли считать «невозможным», следует переопределить как просто «крайне невероятное».

Представьте себе, что лондонцы устроили ловушку – вырыли в земле огромную яму, – а Хайд в нее угодил. Мистер Хайд попытался было выпрыгнуть, но даже его крепкие ноги не сумели вызволить его из ямы. На физическом жаргоне мы можем сказать, что у него не хватает энергии, чтобы выпрыгнуть. И что бы вы думали? Квантовая механика диктует, что, поскольку местоположение великого преступника неопределенно, существует вероятность, что мистер Хайд будет «наблюдаться» вне ямы. Это просто такой способ сказать, что он выбрался. Мастер побега, он выкручивается из положения, из которого, как кажется обычному человеку, выбраться невозможно. Он устраивает побег, построив туннель, но не в классическом смысле – в земле, чайной ложкой; он просто оказывается вне ямы.

Поясним нашу мысль. Хайд не в силах контролировать свой побег, то есть возникновение туннеля: это просто случайное событие, которое происходит с некоторой вероятностью. Более того, если мы имеем дело с настолько крупным предметом, как наш маниакальный друг, нам придется очень долго ждать, когда же что-нибудь случится, – не исключено, много дольше, чем существует Вселенная.