Полная версия

От Пушкина до меня. В родословной крепостные А. С. Пушкина

Вернемся в 1835 год. Тогда северо-западная часть села, половина поместья Пушкиных, принадлежавшая Василию Львовичу Пушкину (дяде Александра Сергеевича Пушкина) была куплена помещиком Васильсурского уезда Сергеем Васильевичем Зыбиным. После того, как новый хозяин земли вступил в права, завел в Большом Болдине конный и поташный заводы. «Поташный завод» или «поташня» – это заведение, где вываривали из древесной, травяной золы и перекаливали поташ – щелочную соль. Востребованность этого химического продукта стала возрастать во второй половине XVII в. в связи с развитием стекольного, мыловаренного, кожевенного, ткацкого, красильного производства и лечебного дела. Также помещик Зыбин расселил болдинских крепостных крестьян в две новые деревни Дмитриевку и Логиновку.

В большинстве это были семьи крестьян Виляновых и Чивкуновых.

Переселенцы были не смирного характера, наверное, поэтому одна из улиц села Дмитриевка названа «Бунтовка». Роль управляющего, присматривающего за порядком в деревне, была поручена крестьянину Чивкунову, по прозвищу Арбуз.

Интересная выдержка, показывающая нрав Чивкуновых из повествования «Автобиография их отца и дедушки. Подольского Николая Михайловича»:

«Однажды на прогулке я неожиданно встретил знакомого гражданина из села Б.-Болдина: Чивкунова Гавриила Михайловича. Гавриил Михайлович был, точнее, числился крестьянином села Б.-Болдина, но был мелким землевладельцем и имел участок земли 60—80 га, и жил на хуторе, расположенном на проселочной дороге между деревнями Львовкой и Логиновкой. На этом хуторе он и проживал со своей семьей, занимался сельским хозяйством, обрабатывая своим трудом с помощью наёмных рабочих свою землю. По внешнему виду это был высокий, тучный человек, ходивший в русском деревенском костюме: поддевке со сборами, на ногах – кожаные сапоги с „бутылками“, на голове – картуз. Был он грузный, тяжеловесный. Любил он заниматься общественными делами, бывать на собраниях и говорить там правду-матку невзирая на лица, будь то волостной старшина или земской начальник. Так вот на одном из таких собраний он выступил против земского начальника – Пушкина Льва Анатольевича (прим. авт.: происходил из нижегородской ветви рода Пушкиных. Сын земского начальника Анатолия Львовича Пушкина (1846—1903) и жены его Ольги Александровны Александровой (1852—1884). Внучатый племянник поэта А. С. Пушкина). Это выступление не понравилось земскому начальнику Пушкину, и последний обозвал Чивкунова вором. Гаврил Михайлович тоже не стерпел и в ответ Пушкину сказал: „От вора слышу, ваше высокоблагородие“. За такие слова Чивкунова, по распоряжению земского начальника Пушкина, арестовали и отправили в Лукоянов в тюрьму, а оттуда препроводили в Нижний Новгород в губернскую тюрьму…».

Располагалась Дмитриевка на бугристом склоне и входила в состав Большеболдинской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии. По спискам населенных мест за 1859 год в деревне числилось всего лишь 69 дворов.

Кудри, шапки, карты и разбой…

«… я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог её дал…»

Письмо П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г.(А. С. Пушкин)…История моей семьи по материнской линии начинается так. Примерно в 1868 году переселенцами из села Большое Болдино в деревню Дмитриевка был рожден мальчик, имя ему дали Иван, а фамилию носил Чивкунов, а отчество Игнатьев. Как известно, до 1861 года у крепостных крестьян не было фамилий, о паспортах и речи не было, только отчества, которые писались с окончанием «-ов». И расшифровывалось это так Иван Федотов – Иван сын Федота. А после 1861 стали давать крепостным фамилии по характеру – Лютый, роду занятий – Кузнецов, местности – Московцев, фамилии помещика – Волконский, имени предка – Федотов, внешним особенностям – Чавкун (Чавкунов, Чивкунов), кличкам – Чернов.

Фамилия Чивкунов – это вариант фамилии Чавкунов. Чередование гласных а/и стало результатом влияния «икающих» говоров. Фамилия образована от прозвища Чавкун, от глагола «чавкать», другими словами «жевать вслух», «произносить чя, чю, вместо ча, чу», «говорить вяло и чмокая, невнятно».

Его женой стала сирота Анна Ксенофонтова, смуглая и кучерявая. По рассказам, привезенная тоже из села Болдино в Дмитриевку ещё девчонкой, где жила в той части села, в котором находилось имение Сергея Львовича Пушкина – отца поэта, и куда Александр Сергеевич Пушкин приезжал в 1830, 1833, 1834 годах.

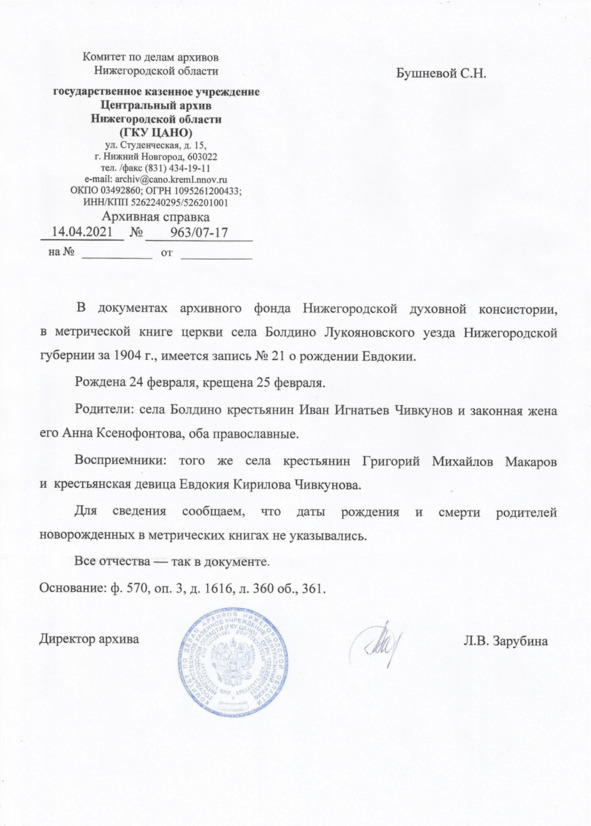

После свадьбы Анна и Иван вернулись в Болдино. В браке у них родились шестеро детей: Анастасия (пр.1890 г.р), Илья (1893 г.р), Анатолий (пр.1896 г.р), Прасковья (1900 г.р.), Евдокия (1904 г.р) и Иван (пр.1907 г.р).

Иван шил шапки и продавал их в соседних селах и городах. В очередной раз он отправился продавать свои изделия в город. Где-то на полустанке зашел отдохнуть в кабак и встретился с картежниками, а так как сам очень любил играть, сразу же согласился сесть к столу. В тот вечер Иван проигрался. Он успел еще днем продать шапки, и выручка была при нём. Новые знакомые по карточным играм стали требовать с него долг, но Иван наотрез отказался отдавать, не желая обрекать семью на голод. Разъяренные картежники сильно избили его, забрав выручку.

Он плохо помнил, как добрался до дома. Почахнув недолго от перенесенных побоев, кормилец умер. Анна осталась одна с малолетними детьми и свекровью…

Евдокия (Авдотья, Дуня, Дуся), предпоследняя из детей, возьмёт уже престарелую мать Анну Чивкунову (Ксенофонтову) в свою семью, которая уйдет из жизни 1933 году…

Евдокия Ивановна Чивкунова – это моя прабабушка – та самая «героиня», с которой нахожу сходство, чьё происхождение так необычно и интересно… И порой кажется, что до конца правды не узнает никто…

Архивная справка о рождении Евдокии Чивкуновой из Центрального архива Нижегородской области

Что в образе тебе моём?

Евдокия Ивановна Чивкунова была девушкой особой красоты: невысока, стройна, с овальным лицом, смуглой кожей, с копной темных кудрявых волос, белыми зубами и с выразительно голубыми глазами. Она не носила, как выражалась, «неприбраны волосы», а каждый день собирала их в тугой пучок, приглаживая, чтобы не выбивались «завитки» из причёски. Авдотья настолько отличалась от братьев и сестёр, что все проследили сходство с её матерью, которая, с большой долей вероятности, была родом из крепостных барина Пушкина-поэта.

«Болдино при Пушкине было сплошь неграмотно. Учился кое-кто разве что у дьячка. А в других селениях волости о школах долго еще понятия не имели. Только 3 сентября 1867 года открылась трехклассная земская школа», – записал воспоминания в своих преданиях Иван Киреев.

Упоминания о школе с. Большое Болдино сохранилось в архивах Лукояновской уездной Земской управы за 1884 год. Это была церковно-приходская школа, в которой в это время обучалось 42 человека, учителем в ней был Иван Кузьмич Куклин, окончивший духовную семинарию. До 1918 г. школа в Болдине была церковно-приходской.

Евдокия научилась в этой школе писать и читать. Она выделялась нестандартной для тех мест внешностью. Многие заглядывались на неё сначала из любопытства, потом с некой досадой девки пытались разглядеть, что же в ней вызывает повышенное внимание парней, а после и вовсе прозвище придумали «цыганочка».

Однажды шедшая с коромыслом Евдокия остановилась передохнуть у калитки местной сплетницы. Поставив ведра полные воды на землю, поправила платочек, затем подняла ношу и перекинула коромысло на другое плечо. Сидевшие на лавке женщины вполголоса заговорили между собой:

– Чай, не она ли это? По линии поэта нашего? В барском дворе в то время девки-прислужницы были, может, её бабкина мать не от мужа понесла?

– Та, не! Всё село было в крепостных у них!

– Всё-то всё-ё-ё, но она-то другая с виду…

– И смугла, пущай… Чай, не до девок деревенских поэту было! Барина уважали, добр и справедлив был, писал здесь все дни без продыху. Не-е, эту Дуню «цыганочкой» кличут, поди, замешаны оне здесь… Какой табор заезжий?!

– Цыган видала – у них глаза чёрные, у неё – синющие…

Евдокии захотелось окатить сплетниц водой, но подумала, что далеко несла, а они недостойны, и вода не смоет всю их «трепучую суть», ещё больше ославят её, если сделает это. Она не могла допустить мысли о родстве с поэтом, даже зная по рассказам матери Анны Чивкуновой (Ксенофонтовой) и отца Ивана Чивкунова про то, что её предки были крепостными у помещиков Сергея и Василия Пушкиных – отца и дяди поэта. Поэтому, не придав всему услышанному значения, приосанившись и подняв подбородок, несмотря на тяжесть на плечах, пошла дальше…

На этом случае сплетни не смолкали. Народ был охоч до пересудов…

Река времени неумолима и давала всё новые жизненные истоки…

Евдокия встретила простого общительного парня Ледяева Дмитрия, с примесью мордовских кровей, круглолицего и весёлого. Он не задавал глупых вопросов, а смотрел на неё, как на обычную девку, которая запала ему в сердце. Так Дуня стала женой Дмитрия. Он был ремесленником-сапожником и работал в пошивочной артели отца Федосея. Проводил время за любимым делом, его сапоги были чисты и блестящи, она же хлопотала по дому, ухаживая за детьми – старшей Анной (названной в честь ее матери Анны Чивкуновой (Ксенофонтовой) и младшим – Александром (названным в честь поэта Александра Пушкина). Дети были круглолицы в отца, но от матери переняли кудри и голубые глаза.

Воспоминания современников об А. С. Пушкине (выдержки)

«Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика – особенно его удивительных глаз…».

Вера Нащокина, жена близкого друга Пушкина«Как теперь вижу его живого, простого в обхождении, хохочущего, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими, чистыми, ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон…».

Михаил Юзефович, адъютант Николая Раевского«Пушкин был нехорош собою: смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более выразительной, более оживленной, более говорящей и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов».

Елизавета Драшусова, мемуаристка«Роста Пушкин был небольшого; идя неловко волочил ноги, и походка у него была неуклюжая. Все портреты его, в общем, похожи, но несколько приукрашены. Манер у него не было никаких. Вообще он держал себя так, что я никогда бы не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода. В обхождении он был очень приветлив. Речь его отличалась плавностью, в ней часто мелькали грубые выражения. Цветом лица Пушкин отличался от остальных. Объяснялось это тем, что в его жилах текла арапская кровь Ганнибала, которая даже через несколько поколений примешала свою сажу к нашему славянскому молоку».

Станислав Моравский, польский врач, друг поэта Адама Мицкевича

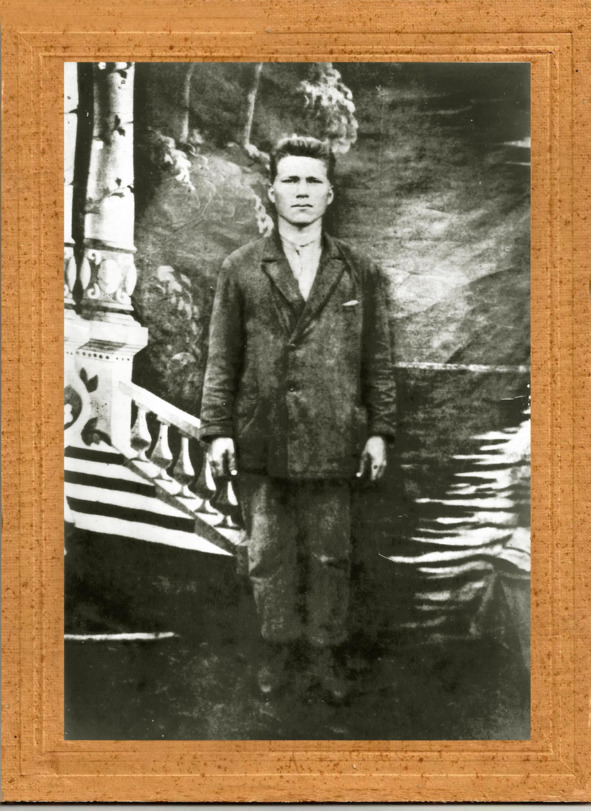

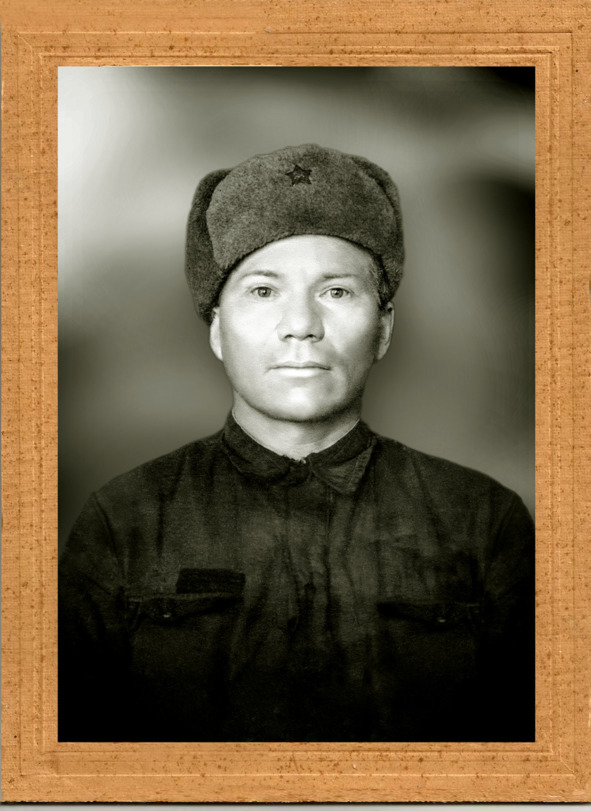

Дмитрий Ледяев, 1922 год

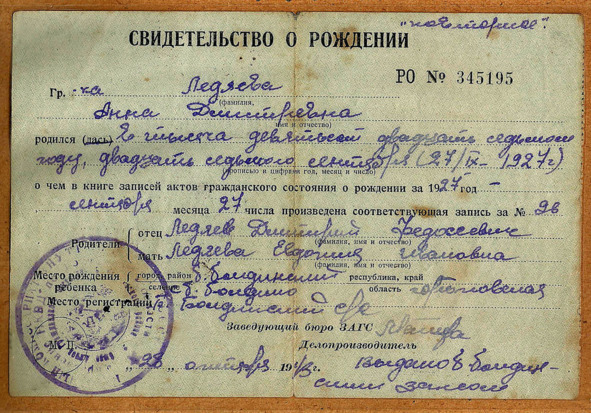

Свидетельство о рождении Ледяевой Анны (дочери Дмитрия Ледяева и Евдокии Ледяевой (Чивкуновой), 27.09.1927 год

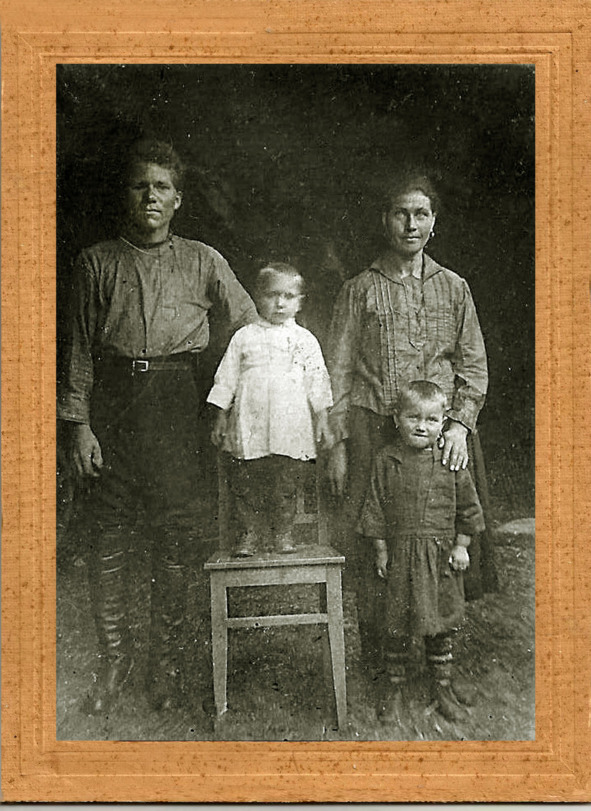

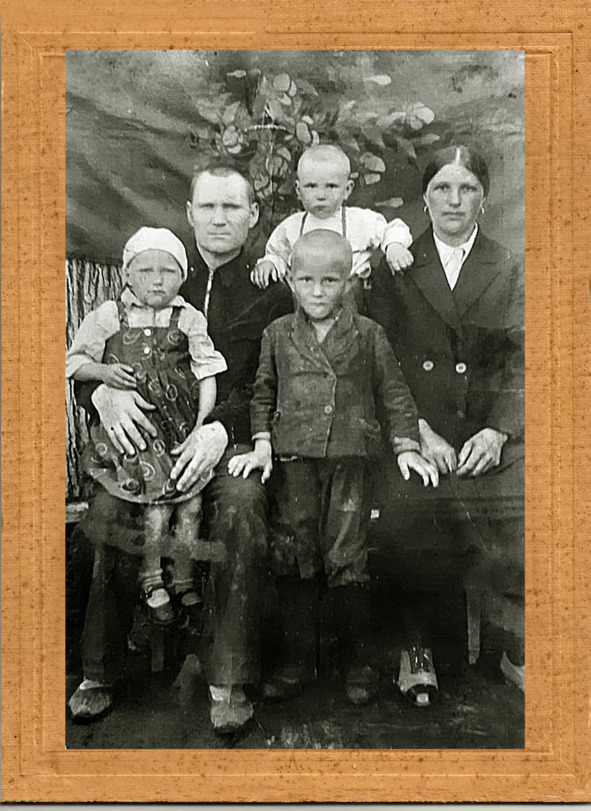

Дмитрий Ледяев и Евдокия Ледяева (Чивкунова) с дочерью Анной и сыном Александром, 1932 год

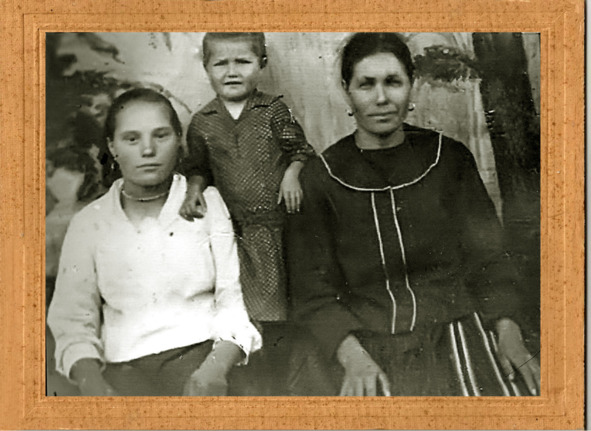

Мария Ледяева (сестра мужа Дмитрия Ледяева) и Евдокия Ледяева (Чивкунова) с 3-х летней дочерью Анной, 1930 год

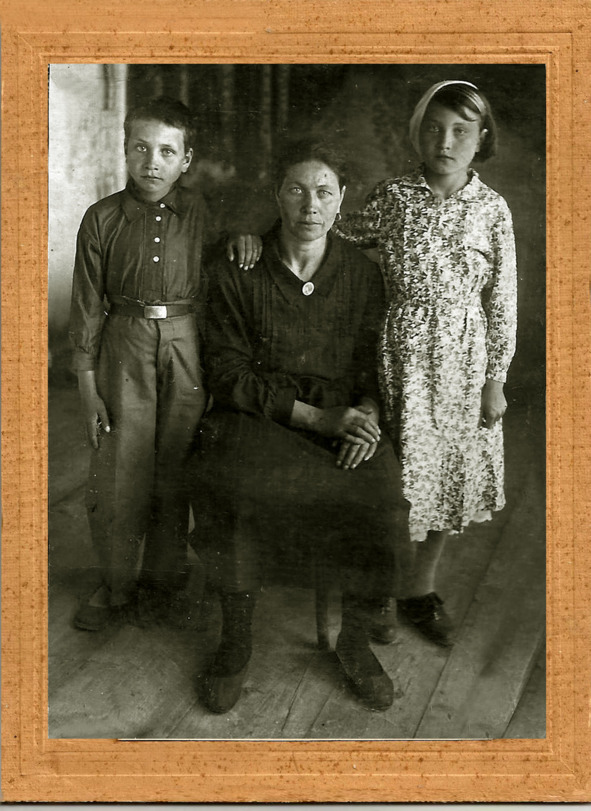

Евдокия Ледяева (Чивкунова) с дочерью Анной и сыном Александром, 1937 год

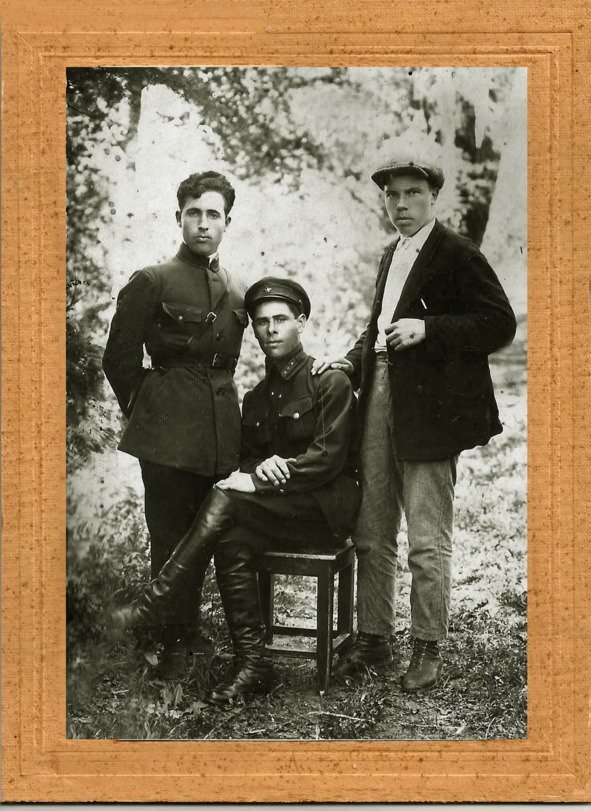

Иван Иванович Чивкунов (слева) – родной брат Евдокии Ледяевой (Чивкуновой), пр. 1941 год

Супруга Ивана Ивановича Чивкунова с сыном Леонидом, пр. 1927 год

Илья Иванович Чивкунов (слева) – родной брат Евдокии Ледяевой (Чивкуновой), 1924 год

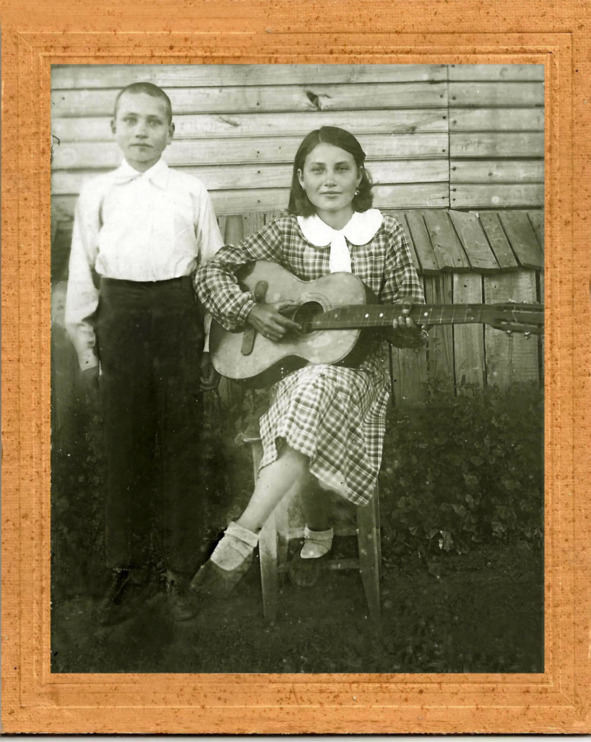

Прасковья Ивановна Чивкунова (справа) – родная сестра Евдокии Ледяевой (Чивкуновой), 1940 год

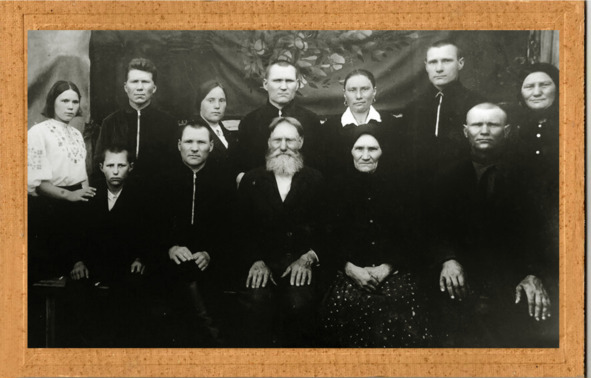

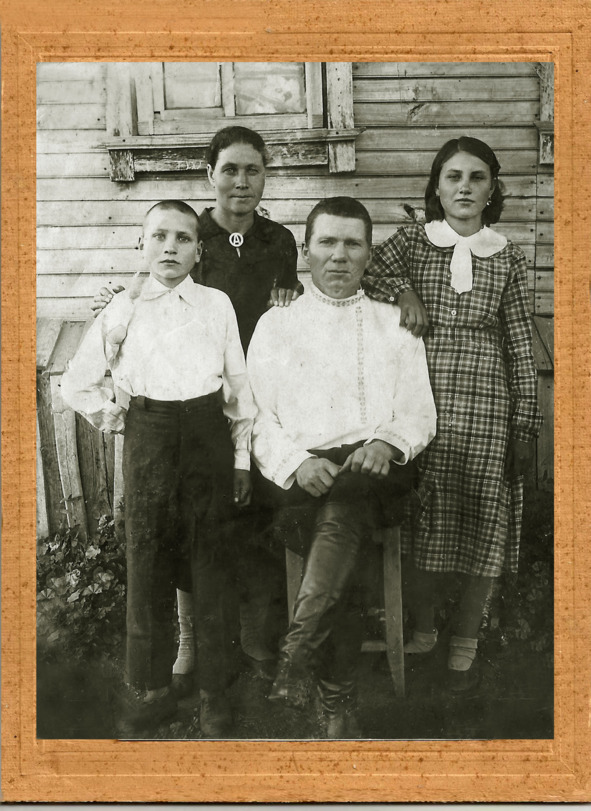

Семья Ледяевых. Нижний ряд слева направо: младший ребенок предположительно самый младший ребёнок Фёдор), Александр, Федосей (отец 1870 г.р.), Екатерина Волкина-Ледяева (мать 1874 г.р.), Алексей. Верхний ряд слева направо: Татьяна (дочь Александра), Дмитрий, Мария, Иван, Дарья, Василий, Аграфена (Агриппина, Груша), на фото нет еще одной дочери Анны (на момент фотосъёмки она была раскулачена) пр.1940-41

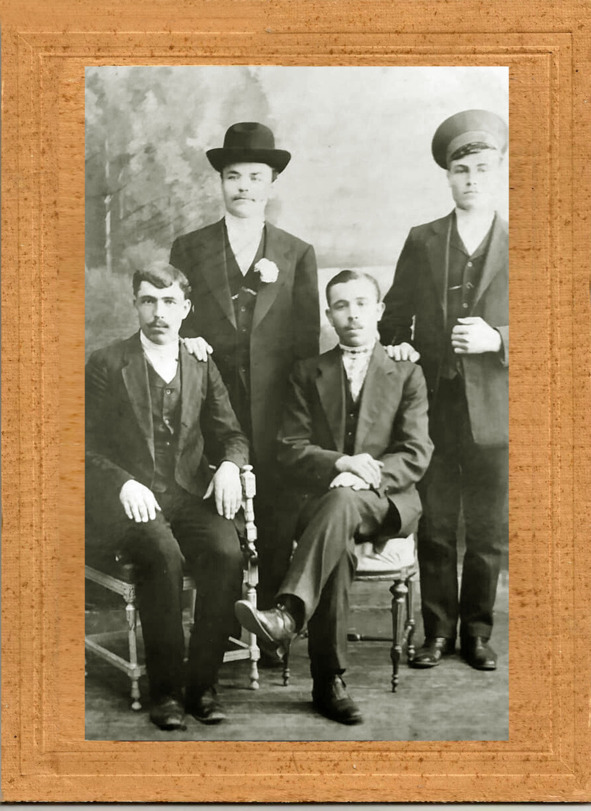

Один из братьев Дмитрия Ледяева – Иван Ледяев

Иван и Анна Ледяевы с детьми, пр. 1940 год

Один из братьев Дмитрия Ледяева – Иван Ледяев (справа)

Один из братьев Дмитрия Ледяева – Иван Ледяев

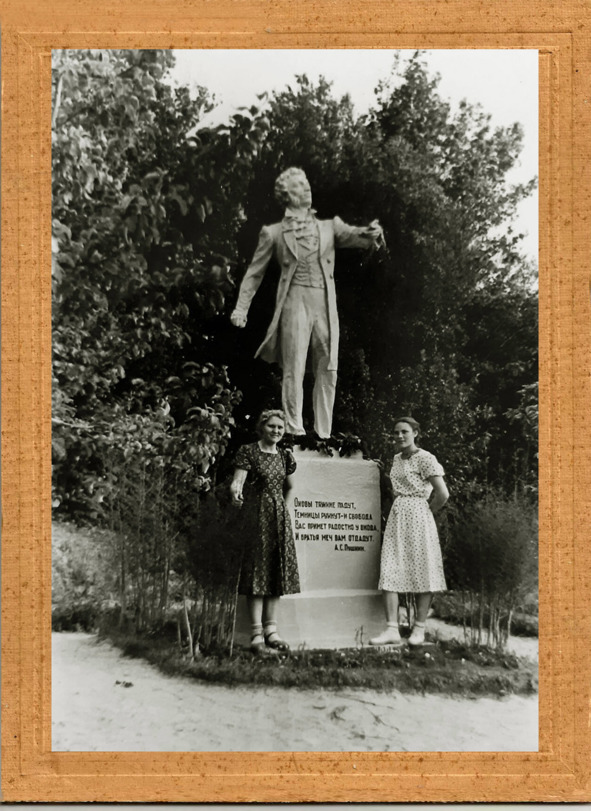

В центре села Большое Болдино, слева дочь Ивана Ледяева Елизавета Винокурова (Ледяева), 1958 год

Свадьба Валентины Ледяевой, дочери Ивана Ледяева, родного брата Дмитрия Ледяева. В этот праздничный день внучка Дмитрия Ледяева – Татьяна Коршунова, будучи дошкольницей, «продаст» тетю Валю за рубль. На фото Анатолий Романов и Валентина Романова (Ледяева), пр. 1959 год

Два дня за жизнь

Дмитрий Ледяев – муж Евдокии Ледяевой (Чивкуновой), фото с фронта, 1943 год

Ледяев Дмитрий Федосеевич (1905—19.12.1943) был душой нараспашку, ни от кого ничего не таил, был словоохотлив и положителен, но немного простоват, по сравнению с остальными детьми. Поэтому доля свадебного приданого ему досталась скромнее, чем другим. Бесхитростным достаётся меньше – закон жизни, но Дмитрий был рад и этому – возможности шить в отцовской артели. Евдокия не роптала, ведь за это и приглянулся ей Дмитрий – за открытость и честность.

Прожив 20 лет душа в душу, не чаяли, что грянет война. Дмитрий, как портной, получил бронь (от участия в военных действиях) и был призван на службу шить обмундирование для нужд армии.

Вот и долгожданный день побывки, и Дмитрий приехал к семье в село Большое Болдино. Дети радовались, жена тихо утирала слезы счастья. Время быстро пролетело, и Дмитрий засобирался обратно.

Дмитрий Ледяев и Евдокия Ледяева (Чивкунова) с детьми Анной и Александром, 1942 год

Анна Ледяева и Александр Ледяев, 1942 год

– Митя, куда собрался? Погодь! – зашел в избу Александр, старший брат Дмитрия.

– Пора мне уж!

– Останься еще! Мой друг в милиции служит у нас здесь, напишет тебе справку об отсрочке на два дня. Так можно! Побудешь с детьми да с нами!

– Точно знаешь? Конечно, побыл ещё бы, – Дмитрий недоверчиво посмотрел на брата.

– Не сомневайся, договорюсь!

Так ещё два дня сверх нормы Дмитрий задержался в дорогом сердцу доме родного села.

Через два дня пошли они с братом к знакомому милиционеру за справкой, но его не оказалось на месте – срочно вызвали в Горький по делам.

Дмитрий вернулся в часть, к которой был прикреплен и сразу арестован «за неявку вовремя», то есть дезертирство. Оправдаться он не смог: не было документа, подтверждающего причину его двухдневного отсутствия. Так Дмитрий попал в штрафбат и был отправлен на передовую военных действии в Белоруссию, где в первом же бою был убит при наступлении.

Если бы не обещание брата, он бы вернулся вовремя – и судьба бы могла сложиться совсем по-другому – так и продолжал быть шить шинели в части до окончания войны.

Но ценой за два дня в кругу семьи оказалась его жизнь.

Александр Ледяев, брат Дмитрия, до конца жизни испытывал чувство вины, он часто ходил к вдове Евдокии и её детям, помогал по хозяйству, при этом прекрасно понимая, что никогда не сможет быть тем самым отцом и помощником, которого они лишились из-за несерьезности и проявленной безответственности, причиной которой был он. Имея достаток больше других, Александр обзавелся телегой и лошадью.

В его семье родились свои дети, но он старался изо всех сил никого не обделить вниманием. Позже одна из его дочерей и хорошая подруга Анны Ледяевой выйдет замуж за успешного узбекского торговца, который в 70-х годах познакомит Анну Ледяеву с мамой Аллы Борисовны Пугачёвой в Москве. Сама певица в этот момент будет на гастролях, но мать и дочь певицы увидятся с Анной.

***

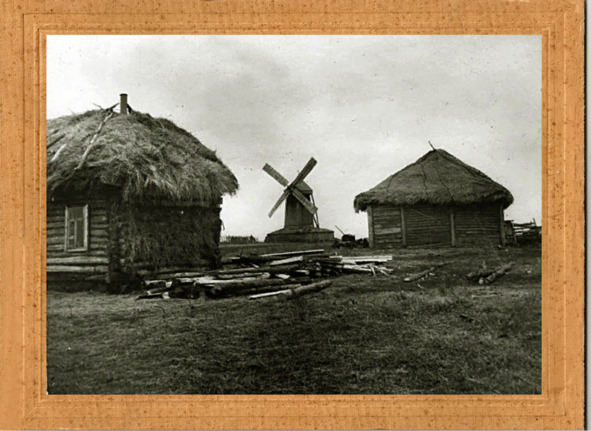

Главная Кооперативная улица, на которой проживала Евдокия, выходила к бескрайним полям, где проходит дорога в село Казариново. Именно здесь до середины 50-х годов стояло две мельницы, принадлежавшие одному из 4-х колхозов Большого Болдино, и работали почти до 60-х годов. Вот туда и возил на телеге Александр (брат ее погибшего мужа), мешки с зерном, которые выдавали вдовице Евдокии за работу в колхозе «Красный Иртыш», что располагался в низовье улиц Красный Иртыш и Кооперативной.

Были и ещё две мельницы, которые находились на повороте с объездной дороги, ведущей из Болдина в село Пикшень. Известно и о пятой – примерно в районе сегодняшней Пролетарской улицы или улицы Смолина. Сколько всего их было теперь сказать затруднительно.

Удалось раздобыть сведения, что ветряные мельницы в Большом Болдино принадлежали Макаровым, Боковым, и нашим однофамильцам Чивкуновым. Та, что стояла на берегу Азанки, принадлежала отцу и сыну Чивкуновым, которые были раскулачены в 30-х годах, и дальнейшая их судьба неизвестна. В списке раскулаченных и пострадавших от репрессий есть только один Чивкунов, житель с. Большое Болдино. Это Чивкунов Михаил Васильевич (проживал: Нижегородская обл., с. Б-.Болдино, приговорен: в 1931 г., приговор: раскулачивание с выселением, источник: УВД Нижегородской области).

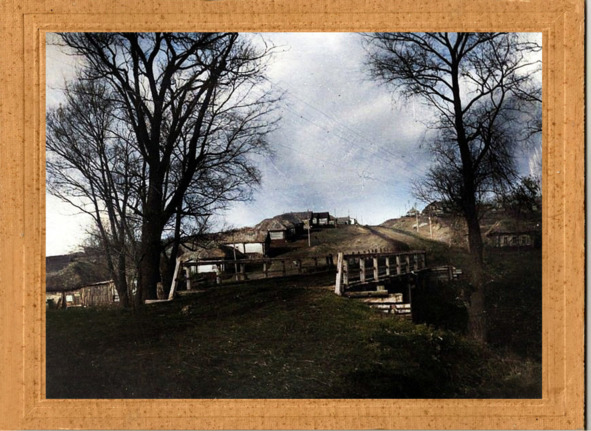

Улица Пролетарская (прежнее название улицы «Новая линия»), на переднем плане Шувалов мост, справа Шувалов пруд, впереди подъём на Кирееву гору, 1948 год

Улица Кооперативная, 1948 год

Улица Кооперативная, дом Евдокии Ледяевой (Чивкуновой) второй справа, вдалеке 2 мельницы, начало 40-х годов

На окраине села Болдино, 1948 год

На окраине села Болдино, 1948 год

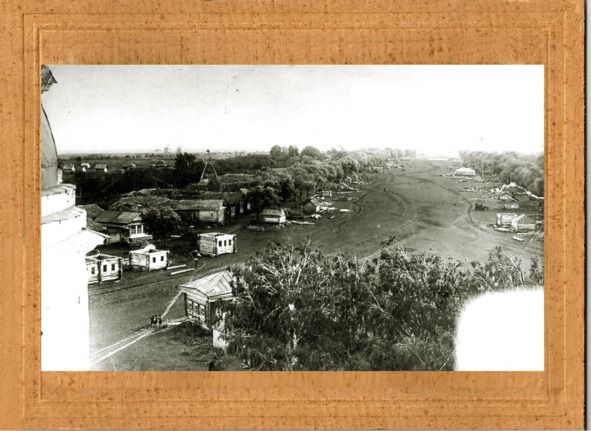

Фотография с церковного здания; вдали слева видны три мельницы, две из них – на повороте с объездной дороги, ведущей из Болдина в село Пикшень, третья – примерно в районе сегодняшней Пролетарской улицы или улицы Смолина, 1933 год

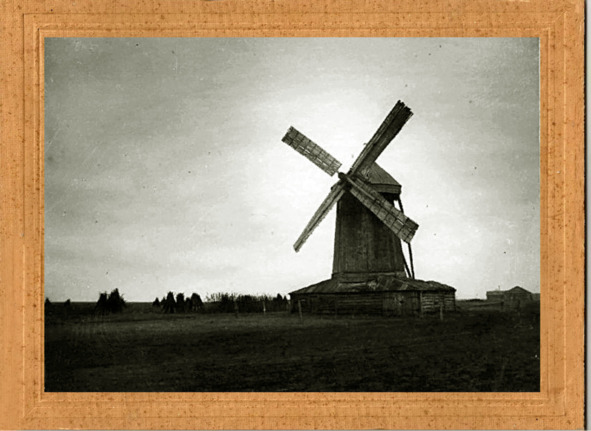

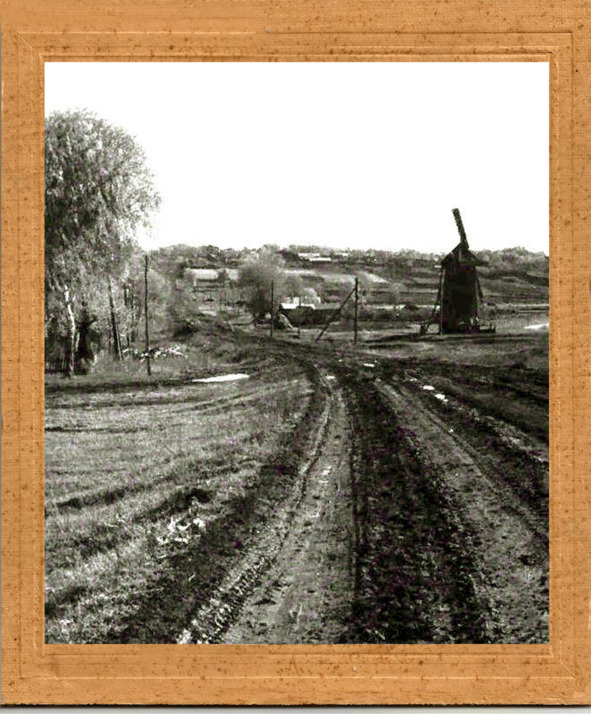

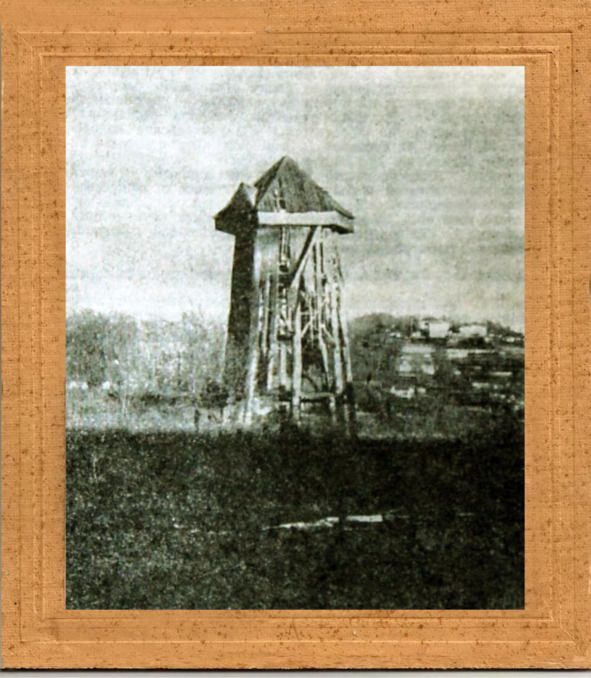

Фото со стороны дороги из Большого Казаринова, мельница на берегу р. Азанки, 1964 год

Фото со стороны дороги из Большого Казаринова, мельница на берегу р. Азанки, 1999 год

На картине художника Блохина И. С. можно увидеть две мельницы – выезд на Казариново и третью вдалеке (справа) примерно в районе сегодняшней Пролетарской улицы или улицы Смолина, 1949—51 год

Улица Кооперативная, выезд на Казариново, дом художника Николая Долгашова на правом ряду, на семь домов выше находится дом Евдокии Ледяевой (Чивкуновой) бабушки Татьяны Коршуновой (одноклассницы Николая), он не вошёл в картину, вдалеке 1 мельница (так изобразил художник), 2 мельницы было в 40-х годах, картина 2019 года

С приходом электричества в село мельницы закрыли. Последняя мельница ещё долго стояла заброшенной.

В селе Большое Болдино в 1929 образовалось 4 колхоза: «Трудовик», «Им. Сталина», «Красный пахарь» и «Красный Иртыш».

Известно, что организатором и председателем колхоза «Красный Иртыш» в 1929 году стал легендарный Новиков Алексей Павлович, родившийся в бедной крестьянской семье села Б.-Болдино 22 февраля 1889 года. Учился 3 года в церковно-приходской школе, потом батрачил в барском саду. До поста председателя колхоза «Красный Иртыш» он побывал в окопах первой империалистической войны, был ранен, попал в плен, бежал на Родину, пошёл на службу в Красную Армию и находился в ее рядах до конца гражданской войны. А когда вернулся домой, односельчане избрали его председателем сельского Совета, потом – председателем Болдинского волисполкома (органа исполнительной власти Советов в волостях России после Октябрьской революции 1917 года). А в 1931 году он снова на посту председателя Болдинского сельсовета, а позднее и председатель колхоза «Красный пахарь».

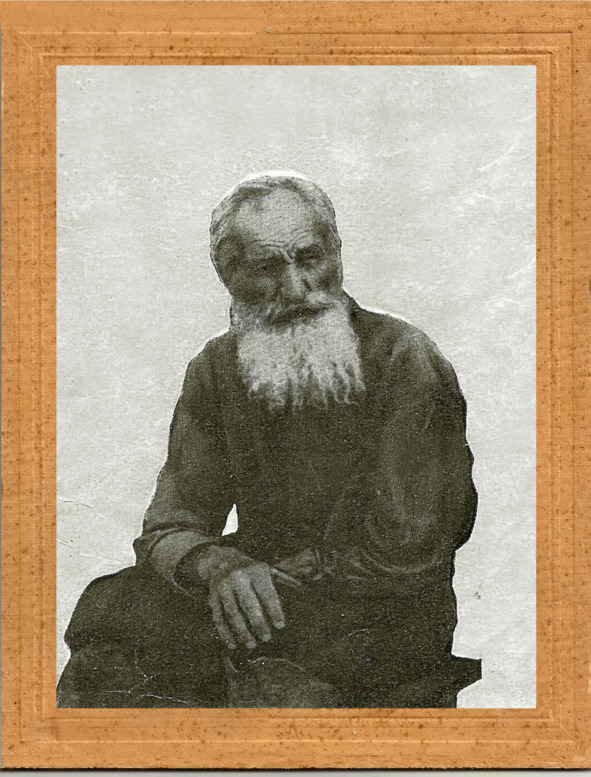

Алексей Новиков – знаменитый болдинский поэт

Алексей Павлович был поистине болдинским старожилом, потомственным хлеборобом, проживающим на Пролетарской улице возле старой базарной площади, колхозным активистом, а главное, сельским поэтом, который читал землякам-болдинцам со сцены свои стихи. Сборник его стихотворений, вырезки из газет с его стихами можно увидеть в Болдинском музее-заповеднике А. С. Пушкина, в комнате, посвященной современному Болдину.

В последствии, в 1949 году, колхозы «Красный Иртыш», «Красный пахарь» и «Им. Сталина» объединились в колхоз им. Пушкина.

В 1965 году колхоз им. Пушкина и колхоз «Знамя коммунизма» (бывший «Трудовик») объединились в совхоз «Пушкинский», который в 1994 году стал подсобным хозяйством «Волготрансгаз».

Все колхозы, в основном, занимались выращиванием пшеницы, картофеля, конопли и, конечно же, животноводством и птицеводством: разведением крупного рогатого скота, овец, кур…

В 2000-х подсобное хозяйство «Пушкинское» стало Племзаводом «Пушкинское».

***

Дом под номером 71 по Кооперативной улице был теплым и уютным, благодаря и усердию дочери Авдотьи – Анны, которая во всем была примером. Она помогала матери, работала в огороде после школы, следила за братом и поддерживала порядок в доме. Евдокия же трудилась в колхозе. После того, как отец, Дмитрий Ледяев, погиб на фронте 1943 году, Анне пришлось взвалить на себя все домашние дела.