Полная версия

Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии

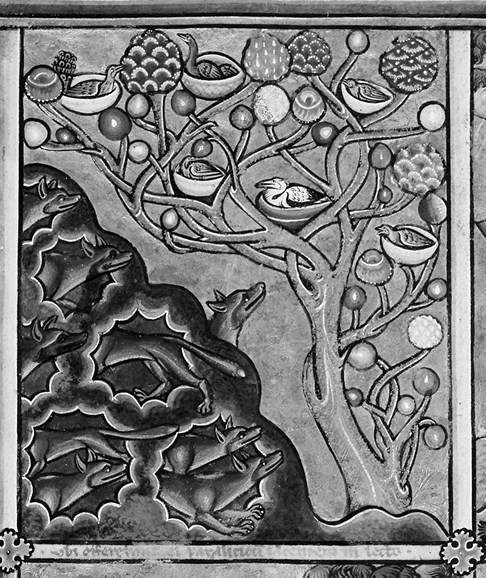

12a. «Лисы имеют норы». Лист перед Псалтирью. Большая Кентерберийская Псалтирь (Paris, Bib. nat., lat. 8846, f. 3v, (фрагмент)), ок. 1200 г.

12б. Охота лисы на птиц. Абердинский бестиарий (Aberdeen University Library MS 24, f. 16r, ок. 1200 г.)

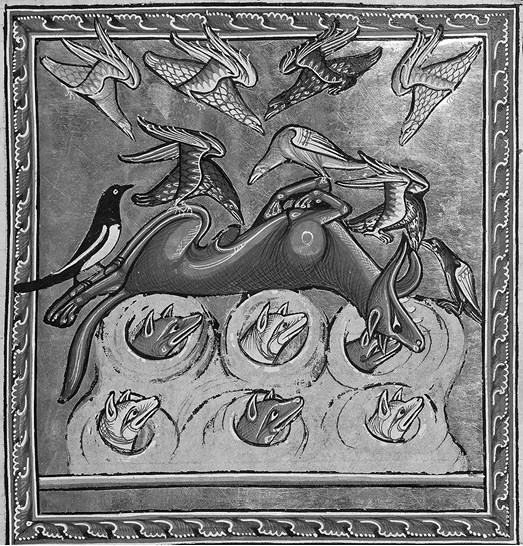

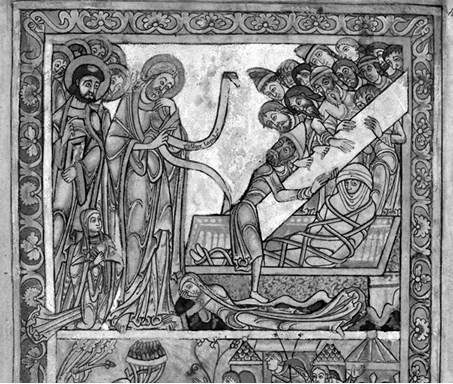

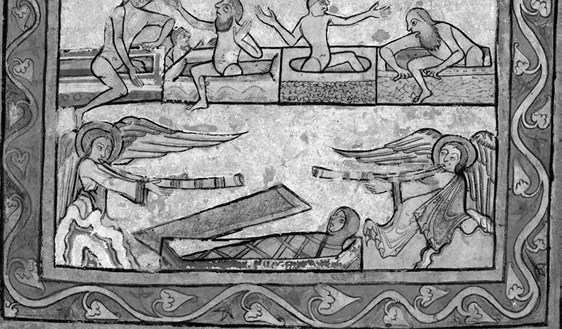

Миграция значимой части композиции как самостоятельного мотива между сценами с разными сюжетами. Рассмотрим случаи, когда речь идет уже не о миграции всего центрального ядра композиции, а о значащем мотиве как части композиции (центральной или периферийной). Воспользуемся для этого терминологией Э. Панофского, который использует термин «мотив» для обозначения мельчайшей значащей единицы, максимально нейтральной с точки зрения смысла217. Мотивом мы будем называть композицию, состоящую из фигуры или группы фигур, с антуражем или без, не обязательно составляющую композиционное ядро главной композиции. Мотив может быть взят из периферийной части многофигурной сцены. Им может быть женская фигура с младенцем на руках, персонаж, встающий из гроба, всадник, падающий с коня. Мотив способен мигрировать в другую композицию, освобождаясь от первоначального значения и приобретая новое. Красочной иллюстрацией такого рода приема может стать анализ романской иконографии Воскрешения Лазаря – к середине XI века становится распространенной иконография этой сцены, полностью идущая вразрез как с евангельским текстом, так и с предшествующими образцами – Лазарь, встающий из саркофага218. Это связано с нарастанием популярности нового типа композиции – Страшного суда с всеобщим воскресением мертвых, и, соответственно «мимикрией» более иконографически лабильной сцены Воскрешения Лазаря под более «сильный» тип. Так, в листах иллюстраций перед текстом Винчестерской Псалтири фигура Лазаря, встающего из саркофага (f. 19r), практически полностью повторяет одну из фигур нижней части композиции Страшного суда с изображением восстания из мертвых (f. 31r; илл. 13а, 13б).

Более сложный процесс внедрения в композицию одного типа значимого, но периферийного мотива из другой композиции упоминает Д. Серегина в статье, посвященной иконографическим приемам, используемым в иллюминации английских Псалтирей преимущественно XII века219. Здесь речь идет о переносе мотива не внутри одного цикла, а между разновременными памятниками. Уникальный пример обогащения смысла композиции и, по сути, превращения одного сюжета в другой с сохранением места представляет собой появление голубя Святого Духа в композиции так называемой «Троицы Псалтири». Буквальная иллюстрация слов пс. 109 «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня…» впервые появляется уже в каролингское время. Однако оно начинает восприниматься как Троица с появлением между двумя фигурами на одном престоле изображения голубя Святого Духа в варианте, впервые зафиксированном в начале XI века в так называемой Печати Годвина (Лондон, Британский музей, 1881, 0404.1, нач. XI в. 47)220. По мнению Э. Канторовича, этот тип композиции не случайно впервые появляется именно в печатях, так как восходит к римским императорским печатям с изображениями соправителей, восседающих на общем троне, где между ними может находиться изображение крылатой Виктории. Именно в раннеанглийской иконографии221 происходит «смысловая замена» античной персонификации на более понятное и оправданное по смыслу изображение голубя, пришедшее из иконографических схем Пятидесятницы или Крещения.

13а. Воскрешение Лазаря (Винчестерская Псалтирь, Br. L., Cotton MS Nero C IV, f. 19r) 1140–1160 гг.

13б. Страшный суд. (Винчестерская Псалтирь, Br. L., Cotton MS Nero C IV, f. 31r (фрагмент)), 1140–1160 гг.

Д. Серегина, упомянув распространение иконографии Троицы Псалтири в XII веке222, подробно описывает и более частные случаи, к примеру практику переносов менее сакрально значимых, периферийных мотивов в сцены со сходным содержанием. Так, мотив слуги, стоящего с мечом за спиной царя в момент отдания тем приказа, повторяется в Гексатевхе Эльфрика в сценах с Авимелехом (Гексатевх Эльфрика. Британия, втор. четверть XI в. Лондон, Брит. библ. Cotton MS Claudius B IV, f. 34r; 48), египетскими фараонами в сюжетах с Авраамом и Саррой (f. 22r) и Иосифом (f. 60v). Почти столетием позже он оказывается в Сент-Олбанской Псалтири в сценах с Иродом: в разговоре царя с волхвами (Сент-Олбанская Псалтирь. Сент-Олбанс, 1120‐е. Хильдесхайм, Библиотека собора. f. 23r; 49); сцене Избиения младенцев (Сент-Олбанская Псалтирь. Сент-Олбанс, 1120‐е. Хильдесхайм, Библиотека собора. f. 30r; 50); что особенно показательно – в сцене Бичевания Христа (Сент-Олбанская Псалтирь. Сент-Олбанс, 1120‐е. Хильдесхайм, Библиотека собора. f. 44r; 51), где он превращается в одного из палачей с плеткой в руках вместо меча. Сцены могут быть даны в зеркальном развороте по отношению друг к другу223. В Йоркской же и Копенгагенской224 Псалтирях подобный мотив приходит в инициалы к 51 псалму, где Доик Идумеянин доносит Саулу на Ахимелеха. «Слуга, стоящий за троном, превращается в нашептывающего свой донос Доика; царь жестом отдает приказ; вторая фигура с мечом в руке становится опять же Доиком, исполняющим приказ и убивающим священников»225. Таким образом, мотив «сопровождающего» с орудием становится универсальным атрибутом царя, причем царя плохого, совершающего дурное дело. Оба приведенных нами примера из английского XII века касаются сходных действий/процессов, в том числе связанных с позитивной или негативной окраской персонажа.

Другой вариант миграции центрального мотива на еще более разнородном материале дан в статье Бетти Курт226 о миграции мотивов борцов и падающего всадника в XIII веке на примере «книги образцов» Виллара де Оннекура и «Большой хроники» Мэтью Пэриса. По словам исследовательницы, изображение всадника впервые появляется еще в парижской Психомахии IX века (Париж, Нац. библ., MS lat. 8318, f. 51r, 52) как аллегория Гордыни (впервые образ гордыни, падающей с коня, возникает в одной из проповедей Григория Великого), позже воплощается в тимпанной композиции Сент-Фуа в Конке (Страшный суд. Фрагмент. Базилика Сент-Фуа, Конк, 1107–1125, 53), скульптуре соборов Шартра, Парижа, Амьена, в витражах – либо как часть сцены Страшного суда, либо как первый из семи смертных грехов. Б. Курт приводит такое изображение Superbia из «книги образцов» Виллара (f. 3v) с подписью orgueil scicume il tribuche227. В инициале Послания к Ефесянам Библии из РГБ (Ф. 183. Ин. 960 (f. 393r)) подобная сцена имеет теперь содержанием Обращение Савла и сопровождается изображением Десницы, подхватывающей коня под уздцы. Люба Элин в своем масштабном исследовании об иллюстрациях Посланий Павла228 в XII–XIII веках дает целый ряд таких примеров из английской и французской миниатюры и приводит тезис о рыцарской интерпретации образа Савла, восходящей к античным батальным сценам. Согласно последнему, самое раннее изображение падающего Савла относится к южнонемецкой гигантской Адмонтской Библии середины XII века (Вена, Национальная библиотека, Cod. ser. nov. 2702, f. 199v; 54) и, по всей видимости, восходит к мотиву из каролингско-оттоновских «Психомахий». Источником этого мотива для «Психомахии» был, вероятно, сюжет с Марком Курцием, падающим в бездну на Римском форуме229. Последний этап этого «путешествия» мотива – приведенная Б. Курт сцена гибели Ангеррана де Куси, падающего из седла на собственный меч, в «Хронике» Мэтью Пэриса (Кэмбридж, Колледж Корпус-Кристи, MS 16II, f. 178v; 55) середины XIII века. Здесь сцена дана в зеркальном развороте – обычный прием миниатюриста этой эпохи, копирующего образец230. Миграция этого мотива в последнем, историческом варианте применения схемы уже лишается положительной или отрицательной окраски образа, становится универсальной.

Б. Курт приводит также пример миграции мотива двух борцов, восходящего, по ее словам, к античному искусству, в качестве изображения Discordia у Пруденция, а позднее – борющихся воинов в хронике Мэтью Пэриса231. Так изображается Борьба Иакова с ангелом еще в Венском Генезисе VI века (Вена, Национальная библиотека Австрии, cod. theol. gr. 31, f. 12v; 56). Этот сюжет сохраняется в таком варианте вплоть до XIII века, когда он часто включается в медальоны инициала In principio к книге Бытия. Естественно, и здесь не обходится без вариации деталей: в альбоме Виллара эти два борца изображены в набедренных повязках, у Мэтью Пэриса – полностью одетыми в туники и штаны, а ангел и Иаков в библейских инициалах борются, как правило, в длинных хитонах. Как и в случае со слугой царя, мы видим легкость смены атрибутов, однако вновь убеждаемся в том, что мигрирующий мотив в XIII веке лишается устойчивой положительной или отрицательной окраски. К этому моменту мотив, имеющий древние корни, свободно может перемещаться из сакральной сферы в светскую и обратно.

От «летучих листов» к carnets de modèles. «Книги мотивов»

Попытаемся проиллюстрировать описанный выше процесс распада сцены на латинском Западе уже к началу XI века на отдельные значащие фрагменты на примере изменения облика и тематики сохранившихся служебных «книг мотивов» этого периода. Многие памятники XI – начала XIII века дошли до нас в виде отдельных бифолиев, часто интегрированных в более позднюю рукопись. Не вполне понятно, изначально ли они существовали так или были частями специальных сборников-carnets232, соответствующих в классификации Китцингера понятию motif books. Вероятно, подобные «летучие листы» чернового назначения, описанные нами ранее, возникли еще в предшествующую эпоху, и на практике уже к XI веку начался обратный процесс, достигший апогея к 1200 году, – сохранение и объединение таких листов в отдельные тетради.

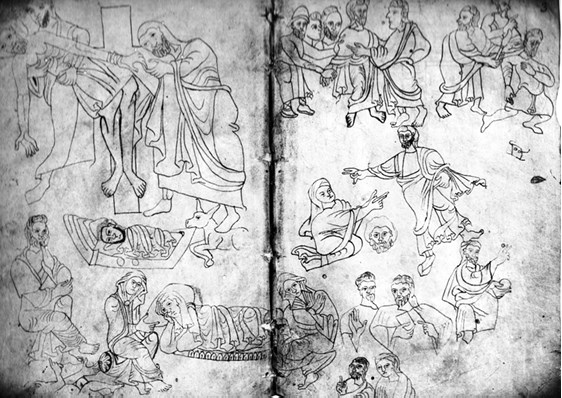

14а. Книга образцов Адемара Шабаннского. (Leiden, Univ. Libr. Cod. Voss. lat. Oct. 15, f. 2v–3r), первая треть XI в.

По сравнению с памятниками IX–X веков образцы XI века представляются более универсальными. Первая из сохранившихся более или менее полных «книг мотивов» – сборник, составленный лимузенским хронистом, монахом монастыря Сен-Марсьяль в Лиможе Адемаром Шабаннским (988–1034) (Leiden, Univ. Libr. Cod. Voss. lat. Oct. 15). Памятник уже явно не принадлежит к числу «летучих листов» – это настоящая книга из 212 страниц на пергаменте разного качества, собранная из зарисовок разного времени233. Сборник включает фрагменты сцен евангельского ряда, рисунки к басням Эзопа, астрономическому трактату Гигина, «Психомахии» Пруденция, образцы орнаментов. На одном развороте (f. 2v–3r; илл. 14а) содержатся исполненные в разных масштабах части сцен явно восточной иконографической редакции: центральное ядро сцены Распятия, фрагменты Рождества, в беспорядке разбросанные по всей плоскости листа; на других же листах (f. 41f–42r) – столь же хаотично расположенные, однако уже многофигурные и вполне узнаваемые сцены из «Психомахии» или весьма точно скопированные изображения созвездий (f. 179v–180r). Принципиальное отличие этого тоже вполне хаотичного ряда зарисовок от описанных выше каролингских памятников состоит в том, что в нем наряду с элементами орнамента и отдельными фигурами встречаются и вполне целостные сцены, фигуры совмещены с архитектурными элементами. По мнению Д. Габори-Шопен234, среди образцов, скопированных Адемаром, были каролингские списки сочинений Пруденция и Гигина, хранившиеся в монастырях Луары между Флери и Туром, каролингские и византийские слоновые кости с евангельскими сценами (f. 2v–3r), сполии арабского происхождения с куфическими цитатами из Корана235. Для нас важно, что Адемар пользуется одновременно разными вариантами копирования: от практически целостной сцены, сохраняющей даже архитектурное обрамление, до отдельной фигуры. Закономерно, что, копируя более известные христианские сюжеты, он прибегает к «фрагментарному» методу копирования мотива, в то время как сцены из классических авторов старается передавать более полно. Вопрос о назначении альбома Адемара остается в значительной степени открытым. Поскольку рисунки лишены подписей, мы можем предположить, что они служат напоминанием об увиденном для самого автора или для ближайшего его окружения, с расчетом на возможность устного пояснения. Дж. Дзаникелли называет рукопись «чем-то вроде набора визуальных заметок монаха-интеллектуала, предназначенного для него самого и, предположительно, для его молодых собратьев»236. Одновременно с этим возникает мысль и об универсальности этих образцов: отсутствие надписей и фрагментированность значительной части сцен дает возможность Р. Шеллеру сделать вывод, что «сами рисунки становятся exempla, предназначенными для использования в различных композициях»237.

Итак, рисунки Адемара Шабаннского дают нам возможность судить о нескольких явлениях: о состоявшемся уже к началу XI века распаде сцены на отдельные хорошо узнаваемые мотивы, о широте кругозора и универсальности интересов мастера этого периода и о начале тезауризации «летучих листов», собирания разновременных зарисовок в сборник для личного пользования и, возможно, для наставления учеников.

С начала XII века количество сохранившихся фрагментов таких сборников увеличивается. Они, как правило, относятся к Рейнско-Маасскому региону – зоне наиболее активного иконографического творчества – и копируют итало-византийские и византинизирующие протографы. Таковы Эйнзидельнские листы первой половины XII века (Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 112, f. 2–5)238 с изображениями святых, Христа во славе и фрагментами орнаментов и отдельных фигур, пришедших, по мнению Шеллера, из оттоновской миниатюры239. Таков Фрайбургский лист с фрагментом Входа в Иерусалим и двумя святыми воинами (Freiburg i. Br., Augustinermuseum, Inv. № G. 23/1a, ок. 1200 г.)240, сопровождающий текстовое описание 78 сцен из Ветхого и Нового Завета. По мнению О. Демуса, это часть «книги образцов», восходящей к сицилийской и венецианской группе византинизирующих моделей и имеющей много стилистических параллелей в Hortus Deliciarum241. Судя по сохранившемуся фрагменту, это была классическая «книга мотивов», включающая лишь части сцен и собранная из разных источников. К этому же ряду можно отнести описанный Д. Россом242 бифолий неизвестного происхождения конца XII века (Vat. lat. 1976, f. I–II; 57), содержащий изображения Давида на троне, Иова с тремя друзьями, Юдифи, Эсфири и малых пророков – фрагмент подобной «книги мотивов», восходящий к ранней итало-византийской традиции (с параллелями – например, к изображению Иова с женой и друзьями – в Михельбойернской Библии (Michelbeuern, Stiftsbibl. Cod. 1)).

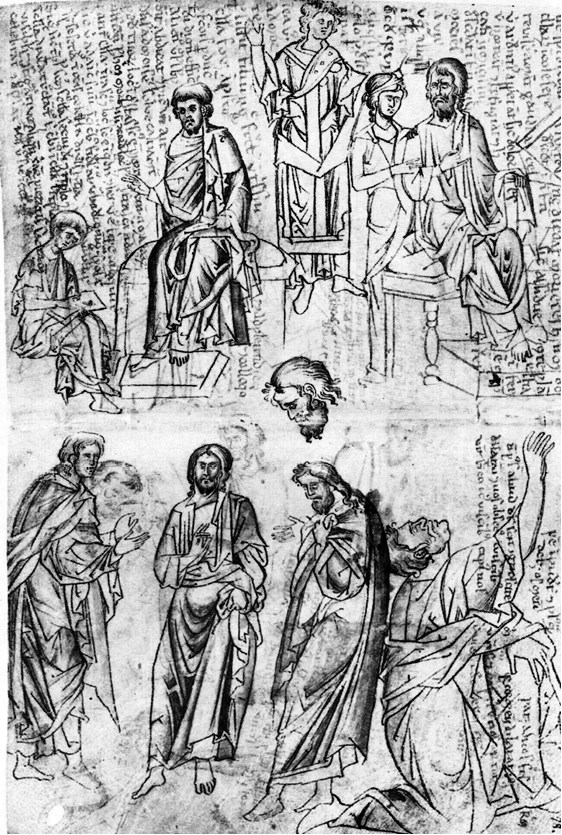

Недавнее масштабное исследование еще одного примера этого типа – так называемых Вольфенбюттельских листов (Wolfenbuttel, Herzog August Bib., Cod. Guelf. 61.2 Aug. 8, f. 75r–94v, 1230–1240 гг., 58), предпринятое Л. Жеймона243, – открыло новый этап в дискуссии о назначении такого рода рукописей. Тетрадь из 20 листов вшита в более позднюю рукопись, непосредственно поверх рисунков нанесен текст. Разные по полноте трактовки части новозаветных сцен на 12 листах иконографически восходят преимущественно к византийским памятникам, а стилистически связаны с распространением в первой половине XIII века так называемого Zackenstil (в связи с этим в качестве места изготовления рукописи называются как Саксония, так и Венеция244). Восточный тип иконографии ряда сцен – Воскресения, Преображения, Моления о чаше, Оплакивания – позволяет говорить о том, что зарисовки задуманы как способ ознакомить западного мастера с восточными иконографическими изводами. Ни один лист не содержит целостной композиции; речь, как и во Фрайбургском листе, идет о центральном ядре сцены или об отдельной фигуре, причем части разных сцен могут совмещаться на одной странице. В ряде случаев (как на f. 78r; илл. 14б) композиция оказывается разъятой на две части, совмещенные в разном масштабе на одном листе: верхняя часть Преображения с фигурами Христа и пророков совмещена с крупной фигурой Петра, обращающегося к Христу, из нижней части той же композиции. Л. Жеймона на этом и ряде других примеров убедительно показывает245, что мастер сознательно отказывается от воспроизведения сцены целиком, прибегая к своего рода «мнемоническим приемам», стремясь скопировать наиболее важную часть композиции на уровне отдельного мотива. Голова пророка Илии, повторенная в более крупном масштабе на сгибе того же бифолия, свидетельствует о том, что листы использовались изначально не как тетрадь, а как отдельные «тренировочные» feuilles volantes и лишь позже были сброшюрованы. Подробный иконографический анализ дает возможность найти параллели композициям как в византийской миниатюре, так и в монументальной живописи. Однако при отсутствии подписей и частом дроблении сцены на разномасштабные фрагменты-мотивы трудно предположить, чтобы кто-то, кроме самого мастера, мог воспользоваться этими зарисовками (да и он сам по прошествии времени сделал бы это с большим трудом). Обобщая все эти данные, Л. Жеймона делает вывод о том, что Вольфенбюттельские листы – своего рода «заметки путешественника», traveling sketchbook246. Последующая судьба листов, вскоре после исполнения рисунков вшитых в чужеродную рукопись и исписанных поверх абсолютно независимым текстом, служит поводом для предположения, что мастер вовсе не предназначал свои зарисовки для наставления учеников или молодых коллег по скрипторию и создавал их как своего рода «пробы пера» или зарисовки для тренировки памяти. Более того, исследователь настаивает на том, что в ряде случаев мастер не понимал смысла изображенного и просто фиксировал увиденное247.

14б. Вольфенбюттельская «книга образцов» (Wolfenbuttel, Herzog August Bib., Cod. Guelf. 61. 2 Aug. 8, f. 78r), 1230–1240 гг.

Гораздо более полным и снабженным большим количеством поясняющих подписей образцом такого «путевого дневника зарисовок» может служить знаменитый альбом образцов Виллара де Оннекура (1230–1235 гг., Париж, Нац. библ., MS fr. 19093; 59), содержащий наряду с архитектурными деталями и геометрическими схемами построения фигур многочисленные копии с раннехристианских и позднеантичных памятников скульптуры и декоративно-прикладного искусства, каролингской миниатюры, романских фресок, готической скульптуры и т. п.248 Оставив в стороне длительное время обсуждающийся вопрос о личности Виллара, о его осведомленности в строительном деле249, мы лишь попытаемся поставить этот памятник в ряд «книг мотивов» и выявить общее и специфику.

Очевидное отличие альбома Виллара от предшествующих подобных рукописей – уже упомянутая широта его кругозора и обилие тем, к которым он обращается. Если мастер Вольфенбюттельских листов сосредоточен исключительно на христианских темах в византийских изводах, то Виллар, едущий из Пикардии в Венгрию, пользуется случаем, чтобы зарисовать орнаменты, мотивы резьбы с раннехристианского саркофага, и даже, по мнению Ж. Вирта, обращается к натуре250. В круг его внимания входят механизмы военного и хозяйственного назначения, светские мотивы, которым вскоре предстоит стать темами для «дролери», изображения животных (в том числе с претензией на верность натуре)251, геометрические схемы, позволяющие научиться изображать лицо, фигуру и т. п. Наличие надписей на пикардийском диалекте старофранцузского (правда, сделанных после рисунков и часто отредактированных) и выделение трех последовательно работавших над альбомом мастеров предполагает его длительное функционирование как образца и изначально «педагогическое» назначение. Самой жизнеспособной из гипотез о назначении книги Виллара нам представляется тезис о том, что подобный Вольфенбюттельским листам «дневник путешественника» мог быть впоследствии превращен самим путешественником и его последователями в нечто вроде учебного пособия252.

Интересно, что из всех изображений Шеллеру253 удалось выделить лишь две законченных сцены; остальное представляет собой более или менее узнаваемые фрагменты сцен или даже фигур, размещенные отнюдь не по тематическому принципу, как в Ватиканском бифолии, описанном Россом, а довольно беспорядочно – вероятно, в соответствии с последовательностью копирования источников. Таким образом, с точки зрения деления целостной сцены на отдельные самостоятельно воспринимаемые фрагменты-мотивы книга Виллара мало отличается от современных ей памятников и не противоречит названному нами принципу вычленения отдельного мотива в качестве самостоятельной единицы копирования.

Интересно, что появление «книг мотивов» совпадает по времени с первыми примерами детальных словесных инструкций, отделившихся от надписей-tituli. Так, в описанных выше Псалтирях Сигарда и Леоберта изображения заменены инструкцией миниатюристу, которая явно принадлежит к иному жанру, чем стихотворный текст рядом.

Приведенные Вормальдом и процитированные нами выше весьма подробные тексты описаний имеют одну особенность: они крайне лаконичны в том, что касается композиции и деталей, и для воспроизведения по ним иллюстрации необходимо хотя бы знание приемов изображения каждого персонажа, который не описывается, а просто называется по имени: Petrus extracto gladio, Malchus manum habens ad aurem… Judas porrigens osculum Yhesu («Петр, обнаживший меч, Малх с рукой у уха… Иуда, целующий Иисуса») – и т. д. При этом стихи уже совершенно теряют возможность вспомогательной функции для автора изображения:

Cum fremitu magno lupus osculum porrigit agno.Tradit Judeis quem promisit Phariseis254 —это уже ни в коей мере не описание, а метафорическое и апеллирующее к предыдущим и последующим событиям пояснение изображенного.

Классическим примером такой надписи-инструкции служит уникальный памятник – трактат-руководство Pictor in carmine, написанный в Англии около 1200 года предположительно монахом-цистерцианцем255 и содержащий 138 разделов, соответствующих 138 евангельским сюжетам. Трактат широко тиражировался, на сегодня известно около 20 рукописей, старейшая из которых – Cambridge, Corpus Christi College, MS 300. Он содержит в первой части краткий список ветхозаветных антитипов на каждый из сюжетов (количество их варьируется от 2 до 21 к Благовещению) и – в основной части рукописи – гекзаметрические двустишия, призванные сопровождать изображения. Первая часть состоит из кратких, но иконографически точных описаний как евангельских сюжетов, так и их параллелей (это могут быть не только ветхозаветные темы, но и примеры из жизни Церкви или естественной истории) с упоминанием необходимых деталей: Episcopus ordinat lectores in ecclesia или Sol lucet per medium vitri nec violat substantiam256. Такое краткое, но исчерпывающее описание не вполне стандартных тем предполагает, во-первых, апелляцию к известным schemata и определенную широту кругозора мастера или главы мастерской, во-вторых – определенную свободу трактовки темы в XIII веке.

В конце XII – XIII веке появляются поясняющие подписи и в «книгах мотивов» – листах c изображениями пророков, описанных Россом, в книге Виллара де Оннекура и т. д. Интересно, что краткие подписи типа Tres amici Iob или Davidus rex могут как пояснять изображенное ученику-миниатюристу, пользующемуся книгой как справочником и источником визуальных мотивов, так и переноситься в беловую рукопись в качестве пояснений для зрителя. Более специальный характер носят подписи у Виллара; он (или его последователи) часто поясняет читателю, как сделаны рисунки – al vif («с живого») и т. п.; апеллирует, впрочем, и к смыслу изображенного, но явно без расчета на перенесение текста в беловую рукопись (вспомним orgueil si cum il tribuche и т. п.).

Надписи, сопровождающие полнолистовые миниатюры «листов перед Псалтирью» и начинающиеся со слов ici, а позже – sicum, siccomme или comment, вплоть до конца XIII – начала XIV века имеют двоякое назначение. Такова, например, приведенная Александером старофранцузская подпись под миниатюрой из сборника гимнов позднего XIII века: Comment IHS fu flaele malement batu devant Pilate («Как Иисус Христос был злостным образом бит перед Пилатом»)257. Подобная надпись вполне могла быть сделана прежде исполнения миниатюры и наряду с визуальным образцом (или вместо него, апеллируя к зрительной памяти мастера) определять иконографическую схему. Об этом же свидетельствует отмеченная Э. Стоунз двойственность текстов рубрик, открывающих главы «Романа о Ланселоте» (Париж, Национальная библиотека, MS 805, 1-я пол. XIV в.)258. В таком тексте, как, например, coment galaad fils lanselot pent i escu blanc a une crois vermeille que onque hom ne pot pendre a son col et il le pendi el sien259, первая часть «как Галахад, сын Ланселота, взял белый щит на алый крест» скорее, по мнению Э. Стоунз, связана с описанием будущей миниатюры, в то время как вторая – «который никто не мог повесить себе на шею, и он повесил его на себя» – описывает само событие и должна быть ориентирована скорее на читателя. Об особенностях прочтения таких надписей светскими мастерами мы скажем ниже.