Полная версия

История Киева. Киев советский. Том 2 (1945—1991)

В 1948 году постановлением «сверху» был положен конец неопределенности – проект застройки Крещатика поручили подготовить группе архитекторов под руководством А. Власова, который с 1944-го был главным архитектором Киева. Но в следующем году его перевели на аналогичную должность в Москву, поэтому проектированием Крещатика фактически руководил Анатолий Добровольский – главный архитектор города с 1949-го по 1955 год.

Первый дом на Крещатике начали возводить в 1949-м (он тянется от современной улицы Городецкого и соединен аркой с Пассажем). Здание декорировали узорчатой керамической плиткой и множеством деталей в стиле украинского барокко. Это вызвало огромный шквал критики. В последующей работе архитекторы старались использовать более простые формы декорирования. Проект каждого дома скрупулезно прорабатывался и нередко несколько раз менялся. В 1955 году, когда застройка в основных чертах заканчивалась и улица обрела новый облик, началась «борьба с излишествами в архитектуре». Ярким примером такого «безобразия» считались новые здания в центре Киева. На самом деле в реконструкции главной улицы столицы было использовано много новаторских идей. Из довоенной улицы с очень плотной застройкой и закрытыми дворами-колодцами Крещатик превратился в магистраль с «пульсирующим пространством» – его ширина, 75 м в отдельных местах, увеличилась до 90, 108 и 130 м! Улица была застроена как единый архитектурный ансамбль. Профиль ее стал своеобразен и асимметричен – проезжая часть 24 м, два тротуара, по 14 м каждый, отделенные от дороги рядом деревьев, с правой стороны расположился бульвар с каштанами, которые отделяли жилую застройку от проезжей части. Дома, не полностью разрушенные во время войны, были бережно реставрированы.

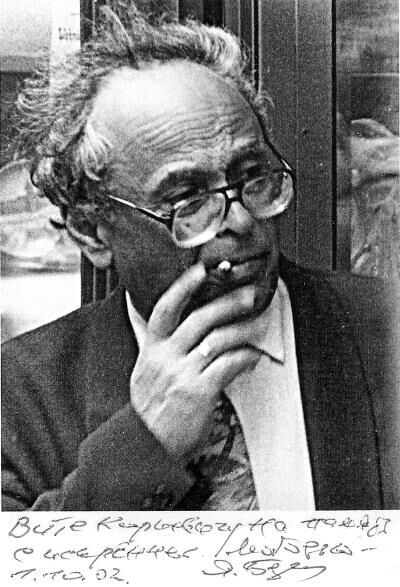

Киевские впечатления Якова Бердичевского

Яков Бердичевский.

1990 год. Из архива автора

С моим близким другом и учителем Яковом Исааковичем Бердичевским мы часто говорили о Киеве, прежде всего о тех событиях, которые прошли перед его глазами. Особенно впечатлила история его возвращения в родной город. В освобожденный от гитлеровцев Киев без разрешительных документов не пускали. А на улице Дмитриевской жили его тетки – родные сестры матери. Они не были еврейками, поэтому при немцах оставались в своей квартире. Через Днепр действовал только один Понтонный мост, сооруженный воинами под командованием Баренбойна, где тщательно проверяли документы, в первую очередь пропуска, а их у юного Яцика не было. Поэтому за небольшую мзду проводник взялся провести его по замерзшему Днепру. Кое-где приходилось ползти, распластавшись над хрупким покрытием. Юноша полз, пока не услышал крик провожатого: «Теперь вставай!» Под утро сердобольные тетушки отпаивали его чаем.

«Уже с весны 44-го года в полуобезлюдевший город стали возвращаться чудом выжившие, уцелевшие его жители, массово хлынуло крестьянство и не только из окрестных деревень – со всех освобожденных территорий Украины (да и России). Это была единственная возможность попытаться вырваться из цепких и безжалостных когтей «колхозно-крепостнического состояния». Но город нужно было восстанавливать. Нужны были люди. В конце 44-го года появились первые ремесленные училища (РУ) и училища фабрично-заводского обучения (ФЗО, затем ФЗУ), до отказа набитые, в основном, деревенскими мальчишками и девчонками.

Пришел Год Победы. Всеобщее ликование на улицах все еще лежащего в развалинах города. От дерева к дереву на натянутом полотнище у Бессарабки чётко и крупно, даже выпукло, написаны стихи Павла Тычины (кистью чудом пережившего оккупацию талантливого художника-графика, самоучки Абраши Резниченко):

«Люба сестронько, милий братику,Попрацюємо на Хрещатику!Ти з того кінця, я з цього кінця,Труд осяє нас, наче ті сонця!»А сколько мальчишек (да и не только мальчишек) подорвались на минах, заложенных оккупантами в руины Крещатика?! – не счесть, да никто о них до сих пор словом не обмолвился, а ведь и сегодня еще встречаются киевскими улицами «крещатикские инвалиды»… Тогда же заработала неуклонно расширяющая сеть артелей системы «Промкооперации». Приток «иногородних» увеличивался и неуклонно возрастал. Я беру на себя смелость утверждать, что в Киеве 1944—47 годов киевлян, ну пусть хотя бы во втором поколении, – было никак не более 20 процентов, а в четвертом, – дай-то бог, чтобы два-три. Демографическое мое предположение на настоящий момент (начало третьего тысячелетия) – никак не более нескольких тысяч потомков тех, кто жил в нашем городе, скажем, приблизительно, лет 100–120 назад.

Но вернемся в Киев 44–45 годов. Ещё не закручены до предела гайки государственного прессинга. Да, прессинга, ибо репрессированным был весь народ, или, как его любили именовать власть предержащие, «население» всего необъятного, бескрайнего «Союза ССР». От режима пострадали абсолютно все, невзирая ни на какие заслуги и цензы, в том числе и партийно-советский. Неверно, более того – греховно, – думать и утверждать, что репрессированными были лишь расстрелянные, измученные в застенках «чеки», истекающие кровью в концлагерях и ссылках, – нет, сто, тысячу раз нет! – репрессированными было всё «население», все мы…

Но ещё существуют т. н. кустари, «берущие патент» и трудящиеся самостоятельно, единолично, несмотря на жестокие и бессмысленные преследования «финачей» (фининспекторов – просим не путать с «финяками» – финскими ножами, или «финками»), дозволена мелочная торговля, в т. ч. и книжная, которую и назвать-то торговлей более чем сомнительно. Торговали не в магазинах, даже не в лавках – книги продавали «с ларей», «с рундуков», наконец, просто «с земли», на которую стлали мешки, тряпки или просто газеты. «Средний класс» книготорговцев работал «с ларей», изготовленных из деревянных досок, крайне редко обшиваемых тонкой жестью. Площадь ларя – от 3 до 4 квадратных метров (2–2,5 м длины и 1,2–1,5 м высоты). Причем верхняя крышка ларя открывалась и закреплялась под углом в 50–60 градусов. На её внутреннюю стенку набивались деревянные полозки и туго натягивались веревки. На полозках устанавливались книги, поддерживаемые веревками. В результате получалось что-то, напоминающее витрину книжного магазина». Передняя стена ларя делилась на три равных части, одна из которых (чаще всего центральная) служила «дверью». Внутри ларя никаких «излишеств» – табурет, а в холода ещё и кастрюля с медленно тлеющими древесными углями (благо, до сих пор слышу истошный крик продавцов: «Угалля нада! Угалля нада!»). Вот такие нехитрые сооружения (весьма смахивающие на позднейшие мусорные ящики) числом до полусотни были разбросаны по всему городу, чаще в районах рынков – Владимирского (и в соседнем т. н. Полицейском садике), Житнего, Сенного (на нынешней Львовской площади), Бессарабского, Галицкого или Еврейского (Евбаз) – самого крупного и наиболее криминально опасного. Лишь в здании Крытого рынка на Бессарабке не было ни одного ларя – они протянулись вдоль чахлого бульварчика по Бассейной до самой «ночлежки» – дома в конце улицы напротив Левашовской или, как было «умелой рукой» начертано на угловом здании, «вул. Карло-Либкнехта».

Книжные лари[1]смотрелись небольшими и, что греха таить, очень уж неопрятными, «замурзанными», как говорили киевляне, но всё же, позволю себе «высокий стиль», являлись «бастионами культуры и просветительства», прежде всего потому, что «частники-торгаши-спекулянты» в подавляющем большинстве были людьми начитанными и искренне влюбленными в книгу. Устраивались лари и рундуки и в скверах, садах, парках».

Я привел подробный рассказ Я. И. Бердичевского о книжных ларях по причине того, что уже с полтора десятка лет торгую своими книгами с раскладки, так как «ларь» по закону не положен и приравнивается к МАФам. В те далекие послевоенные годы – на переднем фронте борьбы с неграмотностью населения – было легче! Тогда не существовало телевидения! Сейчас преобладающее большинство людей не хотят знать историю, искусство, вообще читать книги… Их устраивает «тупая жвачка» с телеэкрана! А не произведения, повышающие уровень культурного и эстетического развития, заставляющие размышлять, почувствовать прекрасное, узнать суть человеческого бытия.

Соцгородок, или «Немецкий квартал» на Дарнице

В 1943–1944 годах Управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР совместно с Главным политупром Красной армии велась активная работа по созданию антифашистских организаций военнопленных. В июле 1943-го был образован Национальный комитет «Свободная Германия».

Сегодня мало вспоминают – не до того, но труд военнопленных после окончания войны стал весьма значимым фактором. Они восстанавливали заводы, плотины, железные дороги, порты… Их использовали при реконструкции старого и возведении нового жилого фонда во многих городах, особенно в УССР и БССР. Кроме этого, пленные немцы активно участвовали в добыче полезных ископаемых. По данным Центрального финансового отдела МВД СССР, за период 1943–1949 годов военнопленные выполнили работы в строительстве и промышленности общей стоимостью примерно 50 млрд рублей. По официальным данным, всего было взято в плен 3,155 млн солдат и офицеров вермахта, из которых 1,15 млн погибли в лагерях военнопленных, причем 334 376 человек – в 1945–1956 годах, т. е. уже в послевоенное время. В общей сложности из Советского Союза было репатриировано около двух миллионов немецких военнопленных.

Как же развивались события для немецких узников войны? Советский Союз не являлся подписантом Женевской конвенции от 27.07.1927, в которой предусматривались гуманные принципы содержания военнопленных. Вместо этого международного документа советское правительство опиралось на надуманное «Положение о военнопленных» от 01.07.1941, где совершенно иначе трактовались вопросы о солдатах противника, содержащихся в плену: в частности, не признавалось их право на переписку, запрещалось ношение знаков различия и боевых наград, разрешалось размещение в районах с неблагоприятным климатом, широкое использование принудительного труда, применение к пленным смертных приговоров и т. п. Еще со времен Тегеранской конференции Сталин, не признававший свободный труд, решил использовать пленных немцев в различных отраслях промышленности. Так, в конце 1944 года были принудительно депортированы в СССР для работы на угольных шахтах более 112 тысяч немцев. 4 июля 1945 года рабский труд военнопленных был легализован постановлением № 8921сс «О мероприятиях по трудовому использованию военнопленных и материально-техническому обеспечению лагерей для военнопленных». И пошло-поехало… Москва превратилась в огромный невольничий рынок, откуда немецкие военнопленные вывозились в Польшу (50 000), Чехословакию (4500) и другие страны. Тяжелейшие условия труда, скудные пайки, антисанитария приводили к их быстрому физическому истощению, инвалидности и смертности. К примеру, только за период с июля по октябрь 1945 года от непосильной каторжной работы умерли 35 297 человек. Чтобы предотвратить возмущение мирового сообщества высокой смертностью военнопленных в советских лагерях, было принято поистине иезуитское секретное постановление ГКО, согласно которому нетрудоспособные немцы освобождаются и депортируются в различные зоны оккупированной Германии, а взамен на принудительные работы в СССР ввозятся… немцы, задержанные и арестованные в советской зоне оккупации. В соответствии с этим планом предписывалось «отобрать из числа содержащихся в специальных лагерях и тюрьмах МВД Германии физически здоровых немцев-мужчин… пригодных для трудового использования на предприятиях Министерства угольной промышленности восточных районов и Министерства строительства топливных предприятий».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Лари — самодельные витрины площадью 3–4 м2, изготовленные таким образом, что могли закрываться. Они занимали особое место в книжной торговле. Держали их люди образованные и начитанные, но по личным мотивам не желавшие «вливаться» в систему государственной книготорговли.