полная версия

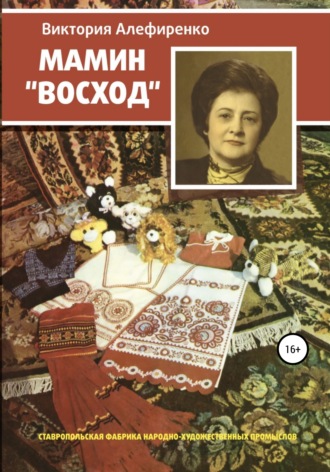

полная версияМамин Восход

Виктория Алефиренко

Мамин Восход

Про мамочку, ее «Восход»

и нашу семью

Рассказ о маме начну издалека. Не претендую на точность во времени, возможно, даже перепутала места действия – возможно! – суть остается та же. Напишу чем жила, что видела и чувствовала сама. Кто-то другой, живущий рядом, может быть видел все иначе, но это уже его дело.

Очень давно, году в 1900-м, в украинском городке Павлограде появилась на свет моя бабушка – Галина Илларионовна Кучеренко. К сожалению, не знаю, кем были ее родители, только слышала – бездетная тетушка служила у состоятельного помещика. И тот был настолько доволен работницей, что даже согласился похлопотать о судьбе ее племянницы. Так тринадцатилетняя Галина получила разрешение поступить в институт благородных девиц.

Скорее всего, это был Московский Екатерининский институт благородных девиц – одно из первых женских учебных заведений в России. Здесь обучались дочери дворян, но в 1804 году создали мещанское отделение и для девиц прочих сословий. Вероятно, там моя бабушка Галя, невысокая голубоглазая девушка с толстой русой косой и получала «путевку» в жизнь.

Галина Кучеренко, 1919 г. Павлоград

Институтский курс разделялся на два класса, меньший и старший; в каждом ученицы должны были пробыть по три года.

Учебная программа включала русскую словесность, Закон Божий, французский и немецкий языки, арифметику, географию, историю, физику. Кроме того преподавались музыка, рисование, рукоделие.

«Младший педагогический классъ. Урокъ математики»

«Урокъ педагогикъ въ начальной школъ при училищъ»

Первые знания и навыки преподавательской работы, которой была посвящена вся ее жизнь, бабушка Галя получила на таких уроках.

Пела она с большим удовольствием, любила народные украинские песни, а на уроках пения научилась хорошо владеть своим приятным голосом

«Урокъ пения у г. Авранекъ»

«Столовая»

После обеда – урок танцев, затем рисование. И только поздно вечером девушки заходили в свою спальную комнату – «дортуар».

«Дортуаръ педагогическъ»

Учиться было трудно, но интересно. Каждый день проходил по одному и тому же распорядку. Вставали утром, через час надлежало быть в классе для чтения молитвы, затем – завтрак и прогулка. Потом занятия – до обеда и после. В восемь часов ужин и вечерняя молитва, перед сном – повторение уроков.

Ежедневно две воспитанницы старших классов дежурили по училищу – обходили спальные комнаты, наблюдали за приготовлением пищи и порядком в столовой. За малейшую провинность девочки лишались права дежурства, что воспринималось как наказание. Ученицы всегда находились вместе, а на воскресных свиданиях с родителями присутствовали классные дамы. В свободное время воспитанницы ставили французские спектакли, гадали на святки, катались на придворных каретах, а на балы приглашались юнкера Александровского училища. Самым любимым праздником была Рождественская ёлка.

Илья Никитич Рожко родился в 1895-м году. В тот год он оканчивал военное (может то самое, Александровское?) училище в Москве и был приятным молодым человеком с темными глазами.

Где познакомились Галя с Ильей? Может на одном из тех балов, что так подробно описывает Куприн в повести «Юнкера»:

« Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора – самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства, но оно не утомляет: оно граничит со спортивным соревнованием…

…Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти:

–По распоряжению начальника училища сегодня наряжены на бал, имеющий

быть в Екатерининском женском институте, двадцать четыре юнкера …

… Наружные массивные двери распахнуты настежь. За ними сияли огни просторного вестибюля, где на первом плане красовалась фигура саженного швейцара…знаменитого Порфирия.

…– А! Господа юнкера! Дорогие гости! Милости просим! Пожалуйте, – … приветствовал он их,… прислоняя в угол свою великолепную булаву. – Без вас и бал открыть нельзя. Прошу, прошу…

… Вверху, на просторной площадке, их дожидались две дежурные воспитанницы. Обе они были одеты одинаково в легкие парадные платья темно-вишневого цвета, снизу доходившие до щиколоток. Бальное большое декольте оставляло открытыми спереди шею и верхнюю часть груди, а сзади весь затылок и начало спины, позволяя видеть чистую линию нежных полудетских плеч. … И никаких украшений – ни сережек, ни колец, ни брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до пол-локтя да скромный веер подчеркивали юную блистательную красоту.

Девицы одновременно сделали юнкерам легкие реверансы, и одна из них сказала:

– Позвольте вас проводить, messieurs, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами.

Но вот и зала… Зала очаровывает Александрова размерами, красотой и пропорциональностью линий. Нижние окна, затянутые красными штофными портьерами, прямоугольны и высоки, верхние гораздо меньше и имеют форму полулуния. Очень просто, но как изящно…

… – Вы хотите пройти, господин юнкер? – услышал он голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе.

Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо…как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Четкость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал ее всю и навсегда, и хотя бы прошли еще миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склоненной головой, этого неповторяющегося, единственного "своего" лица с нежным и умным лбом под темными каштаново-рыжими волосами, заплетенными в корону, этих больших внимательных серых глаз, … и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах…

… Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед емкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило.

"Неужели я полюбил? – спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим: телу, крови и разуму, и решил твердо: – Да, я полюбил, и это уже навсегда"»…

Так или иначе – любовь Ильи и Галины прошла сквозь многие годы, но об этом позже.

В 1918 году Галина Кучеренко окончила институт и, вернувшись в родной Павлоград, преподавала в младших классах начальной школы. Выпускник военного училища, корнет Илья Рожко, прибыл в полк на Украину, где собирался достойно служить престолу и отечеству. Они уже наметили дату свадьбы, но события оказались сильнее их намерений – как говорится, человек предполагает, а Господь располагает.

По всей России идет Гражданская война – в боевые действия вступает и полк Ильи. В 1919 году окончательно пришедшие к власти большевики подчиняют себе императорские войска, называя их «Революционной армией». Солдаты и офицеры царской армии отказываются выполнять приказы самозваного «правительства», многие намереваются покинуть Россию.

Илья долго не мог решить – ехать или оставаться. Неизвестность, ждущая в чужой стороне, пугала, но сослуживцы сходились в одном – теперешней Родине они не нужны. Жизнь человеческая не стоила ни гроша, никто не знал, что будет впереди. Он не спал ночами, глядел в потолок и думал, думал, думал. Как передать состояние души такого беглеца? Страх перед чужбиной, отчаяние и смутная надежда на будущее – предсказать дальнейшее было невозможно…

…Поручик Голицын, быть может, вернемся?

К чему нам, поручик, чужая страна?..

В ноябре 1920 года армада кораблей под Андреевским флагом покидает берега Крыма, увозя в чужие края белые полки и десятки тысяч гражданских беженцев. Был среди них и Илья. После этого связи с ним не стало – казалось, он пропал навсегда…

Уходя воевать, Илья поручил Галю – самого дорогого человека – заботам младшего брата Ивана:

– Береги ее, – сказал он, – береги, что бы ни случилось!

Кто мог тогда предположить, что Гале суждено стать женой Ивана?

Иван Рожко. 1919 год

Мне было далеко за двадцать, когда, сидя у кровати тяжело больного дедушки Вани, я смотрела на эту фотографию и слушала рассказ о его жизни. Многое уже знала, а то, что дедушке пришлось какое-то время служить в «Дикой дивизии» было новостью.

(Из Википедии: Кавказская туземная конная дивизия, более известная как «Дикая дивизия» – одно из соединений русской императорской армии. Сформированная в 1914 году, она состояла из добровольцев – мусульман – уроженцев Кавказа, которые, как туземные жители, не подлежали призыву на военную службу. Представители русского дворянства служили в дивизии офицерами).

– Так вот почему на этой фотографии у тебя на голове папаха!

– Да, внученька, именно такой головной убор носили мы, офицеры Кавказской дивизии.

И тут, вспомнив кое-что из советской школьной истории, я пришла в ужас:

– «Дикая дивизия»? Дедуся, как же ты мог?

– Э, деточка! В те смутные времена разобраться во всем было трудно, власть менялась каждую неделю – сегодня красные – завтра белые. Войска генерала Деникина, батьки Махно и «Дикая дивизия» гуляли по всей Украине, воевали друг с другом и с Красной армией и каждые со своими, казалось, правильными целями и лозунгами. Солдаты уже ни чему не верили, не знали, за что бороться. Вокруг шли потоки беженцев, царила разруха и разбой, голодные воины обирали жителей, питаясь за их счёт. Сколько было зверств и мародерства, расстрелов гражданского населения! Теперь тебе кажется все понятным, а мне тогда… – он развел руками.

– Что значит «теперь кажется»? – возмутилась я.

– То и значит, – усмехнулся дедушка, – и о сегодняшнем дне правду мы узнаем нескоро.

– Какую правду?

– Правильная сейчас власть, или нет, узнаем лет эдак через двадцать. Только время покажет…

Как он был прав, в тот далекий семдесят пятый год! Пришли девяностые со своей «перестройкой» и мы узнали, что жили совсем не так. Даже анекдот ходил: «Семьдесят лет бежали, оказалось – не туда!». Но речь не об этом.

С тех пор, как отец Ивана и Ильи – Никита Рожко увел из табора их мать – цыганку (настоящую цыганку!) Раду, прошло много лет. Давно выросли братья, уже не стало ни отца, ни матери, а цыгане иногда появлялись в доме. За накрытым столом рассказывали последние новости, порой оставались ночевать. Для этой нации не было границ – они путешествовали по всему миру. Кто из них был родственником, уже не разобраться – встречали радушно всех – так было заведено еще Радой.

Наступил 1926 год.

Галя уже была замужем за Иваном и носила фамилию Рожко. Не мог Иван в то неспокойное время оставить девушку на произвол судьбы, ведь он тоже ее любил.

Володеньке, их сыночку, исполнилось четыре года, когда в доме появилась цыганка Зара – молодая, красивая, не по-нашему одетая. Сидя напротив гостьи за накрытым столом, Галя держала в руках чашку остывающего чая и с волнением слушала удивительные вещи. Оказывается, далеко за морем, в Америке живет Илья. Он не пропал без вести, а жив, жив! Но теперь очень болен – настолько болен, что, наверное, долго не протянет. И зовет Галю увидеться в последний раз.

Зара недолго задержалась в доме – наутро, оставив адрес Ильи, ушла. А Галя с Иваном стали решать, что же им делать.

Отличительной чертой этой семьи была бесконечная доброта – друг к другу, детям и родителям, просто к посторонним людям. Это ведь всегда так – уж если человек добрый – он добрый всегда и везде.

Решала не Галя – решал Иван.

– Поезжай, – сказал он, – а мы с Володенькой останемся. И, видя, как встрепенулась жена, добавил:

– Илья звал тебя, ты и поезжай, а там – как Бог рассудит.

Тогда-то и взяли присматривать за ребенком деревенскую девицу Федосию – невысокую, крепкую. Она поселилась в доме, думали, на время – оказалось – навсегда. А Галя отправилась в далекий путь.

Душа за Ивана и оставленного сынишку болела только до Одессы, до парохода. А потом пришли мысли об Илье – как же он ее нашел? Ведь не зря они с Иваном столько лет оставались в родном городке, отказываясь от хорошей службы – как чего-то ждали. Да чего там «как» – ждали действительно! Ждали и не верили, что Илья пропал без вести – ведь люди находились и после войны. Что же теперь будет с ними со всеми – с ней, с Ильей, Иваном и Володенькой? После долгой разлуки не терпелось увидеть дорогого человека и, даст Бог, выходить его.

Вот долгожданная встреча. Оказалось – Илья потихоньку поправлялся, болезнь отступала. Теперь они не думали ни о чем – ни о своей Родине, ни об этой чужой стране, они просто любили друг друга.

И вот, второго сентября 1927-го года, там, в Америке, родилась моя мама. Ниночка была совсем маленькой, но уже умела улыбаться, держа Илью за палец руки. Большие темные глаза проникали в самую душу, а от вида маленьких ладошек щемило сердце. Но счастье длилось недолго – вскоре пришла весть о тяжелой болезни маленького Володеньки. Материнское сердце разрывалось на части, и наконец, Галя с Ниночкой на руках отправилась в обратный путь, в Павлоград.

Володенька метался в жару, был бледен и худ. Он крепко обнял маму тонкими ручонками, судорожно всхлипнул и заснул, прижавшись к ее груди.

Через месяц сыночек пошел на поправку и Галина с детьми вновь собирается к Илье в Америку. Но уже наступили времена «железного занавеса» – жителям нашей страны запрещено общение с заграничными родственниками, а тем более выезд за границу. И бабушка остается в России с дедушкой Ваней – до лучших времен, как думала она. Тогда-то и пришлось выправить Ниночкину метрику – теперь девочка носила отчество Ивановна и рождена была здесь, в Павлограде.

А на Украине продолжаются репрессии и преследования. Для дедушки Вани с его послужным списком последствия могли быть непредсказуемы – сколько народу сгинуло в те годы! Надо было спасаться, и семья Рожко переезжает на Кавказ. Скорее всего, позвал кто-то из сослуживцев по «Дикой дивизии» – так или иначе – в 1933 году они уже живут в Кисловодске.

Кисловодск, ул. Коммуны, 10, 1933 год

В верхнем ряду посередине – бабушка Галина Илларионовна, крайняя справа – бабушка Феня, во втором ряду второй слева – дедушка Иван Никитич, сидят: слева Володя, вторая справа – Ниночка.

Бабушка работает учителем, потом становится директором детского дома, затем переходит в отдел народного образования и вскоре становится заведующей Городским отделом народного образования. Дедушка – главный энергетик узла связи. Работать приходилось и в горах – тянули электрические линии по всему Кавказу.

«Теберда-Сухуми 1934 год»

Первый слева сидит Иван Никитич Рожко.

Жили «Рожки» дружно, а память об Илье связывала их еще крепче, ведь Ниночка росла его точной копией. Иван считал девочку своей дочерью, звал «мой похожурик» и никогда и не делал различия между детьми. Хотя нет – Ниночку, кажется, любил больше – может, считал, что девочка обделена фактом рождения в другой стране? Они с Галиной свято хранили эту тайну и только верная Фенечка посвящалась во все секреты. По воскресеньям коммунистка Галина Илларионовна, занимающая высокое положение в маленьком курортном городке, тайком посылала ее в церковь – поставить свечку и помолиться за здравие раба божьего Ильи. А сама подолгу стояла у окна, думая про Илью и Ниночку, про свою женскую долю – печальную или счастливую – это с какой стороны посмотреть. Мужей как Иван – заботливых и ласковых – только поискать. Он был красив той мужской красотой, которой года придают особую терпкость. Высокий, худощавый, с темными глазами – от его теплой улыбки становилось радостно даже ей, жизнь которой закончилась, казалось, в той далекой стране, у трапа парохода. Когда взошла на борт с маленькой Ниночкой на руках, а вокруг все тонуло в слезах – они текли по щекам, и унять их было невозможно. С тех пор в ее глазах навсегда поселилась потаенная грусть – ее можно было спрятать, глядя на малышку дочку, на сына, но когда Галя оставалась одна, грусть выплескивалась наружу.

Окончив Институт благородных девиц, она знала несколько иностранных языков, много читала и приучила к этому маму. Как педагог с высшим образованием, понимала – учиться человеку нужно обязательно. Но есть люди, которым непостижимым образом от природы даны некоторые знания – как будто они прожили уже не одну жизнь, получили не одно образование и теперь принесли это в сегодняшний день. Ниночка была именно такой – с самого детства знала, что и кому можно сказать, как повести себя в той или иной ситуации, кому улыбнуться, а кого пожурить – кричать и ссориться девочка просто не умела.

Дочка росла и Галина Илларионовна частенько брала ее на разные городские мероприятия – торжественные собрания, концерты, выставки. Ниночка всегда сидела в первом ряду – нарядная, в белых бантах, с праздничным настроением.

Кисловодск 1933 год

Летом 1941-го года, в первые дни Великой Отечественной войны, дедушка уходит на фронт связистом. Потом наступает очередь дяди Володи – тот был направлен в авиаполк, где служил стрелком на больших транспортных самолетах.

Эта фотография сделана в 1941-м году перед отправкой Володи на фронт.

Война только началась, но санитарные поезда уже везут в Кисловодск первых раненых. Курорт быстро меняет свой облик – санатории, поликлиники и даже гостиницы становятся госпиталями. А боевые действия приближаются к Северному Кавказу – в августе 1942 года в город входят гитлеровцы. Пять месяцев они зверствуют, истребляя раненых, коммунистов и еврейское население, но весной 1943-го наши войска переходят в наступление. Покидая город, фашисты грабят курорт, вывозя уникальное медицинское оборудование, а затем взрывают железную дорогу. Казалось, восстановить здравницу невозможно, но уже через два месяца по новой железной дороге в Кисловодск вновь прибывают поезда с ранеными бойцами.

За время войны здесь поставили на ноги многие тысячи солдат и офицеров. Кисловодчане возвращали их в строй не жалея сил, не думая, что совершают подвиг. Помогали даже дети – кормили, писали письма, выступали в палатах с концертами. Пели «Катюшу», «Три танкиста», «Тёмную ночь», «Синий платочек». Мама петь не умела – она декламировала стихи – Блока, Есенина, Маяковского. Или, сидя в палате на маленькой скамеечке, читала вслух книжки. «Как закалялась сталь», «Графа Монте-Кристо», а может «Золотого теленка» Ильфа и Петрова – да не все ли равно?

Коммунистическая партия была великой и всемогущей. Бабушка это хорошо понимала, но при виде фашистских зверств страх за свою жизнь и жизнь маленькой дочки оказался сильнее, и она собственноручно сожгла свой партбилет.

– «Неизвестно что будет потом, а сейчас надо спасаться» – рассудила Галина.

В дни оккупации они с мамой более четырех месяцев прожили в погребе, вырытом в соседнем дворе. Погреб был сырой и тесный, без окошек и дверей – тусклый свет сочился лишь сквозь щели в дощатом потолке. Бабушка соорудила из деревяшек подобие кровати, сверху бросила матрас, на ящик в углу поставила керосиновую лампу, пару чашек – так и стали жить. Фенечка каждый день тайком носила еду и рассказывала новости, которых ждали с нетерпением – вдруг сегодня наши войска перешли в наступление и вот-вот освободят Кисловодск?

Когда в город вошла Красная армия, реабилитироваться Галине Илларионовне не удалось. Утраты партбилета ей не простили и руководства народным образованием не доверили, но поскольку учителей катастрофически не хватало, разрешили преподавать в младших классах.

В августе 44-го возвращается домой Володя.

На память дорогому папочке от жены, сына и дочери.

Папуля, мы ожидаем той счастливой минуты, когда сможем сфотографироваться все вместе с тобой.

Нина.

гор. Кисловодск

26.08.1944 года.

А эту фотографию дедушка привез с фронта – весточки из дома он бережно хранил всю войну.

На память моему милому и дорогому папочке от любящей дочери Нины Рожко. Дорогой папуся, твой похожурик днем и ночью помнит о тебе и ждет той счастливой минуты когда сможет обнять своего милого папочку! Крепко обнимаю и целую. Твоя любящая дочь Нина. Кисловодск 1944 г

В сентябре 1944 года Ниночке исполнилось семнадцать лет. Повестка из военкомата не заставила себя долго ждать – в конце войны даже таких молодых ребят призывали в армию.

Суровый сотрудник комиссариата с жалостью смотрел на хрупкую черноглазую девчушку: «Куда такой в действующую армию? Отправлю-ка этого «воина» на работу в госпиталь».

Санаторий-госпиталь «Крепость» находился рядом с городским парком и знаменитой Нарзанной галереей. Сюда и пришла Нина Рожко. Работы было хоть отбавляй – присматривать за больными, менять бинты, а то и уколы делать. Ниночка, только закончившая школу, медицинского образования не имела, поэтому ее назначили «сопровождающей». Ведь многих бойцов, которых врачи поставили на ноги, надо было провожать – кого до самого дома, кого – до вагона поезда.

Наступил 1945-й год. Война закончилась, но госпиталя продолжали работать. И тут с мамой произошло чудесное событие.

Если подумать, такие чудеса случаются со многими – судьба дает шанс каждому. Но мы не всегда их видим, хватаемся за них.

…Прокуренный вагон гремел на стыках, ветер задувал во все щели, но это не имело никакого значения – боец ехал домой! Парень жил совсем рядом – в Пятигорске. Проводив его до самого дома, Ниночка отправилась в обратный путь.

Соседкой в электричке оказалась приятная женщина довольно интеллигентного вида. По дороге она рассказала девушке о том, что сама из славного города Ленинграда, отдыхает в Пятигорском санатории, а в Кисловодске есть родственники, да как же их найти?

– Как зовут ваших родственников? – спросила Ниночка, и услышала свою фамилию! Думаю, это было одно их первых маминых «чудес».

Ниночка привела гостью домой. Встреча была радостной, женщины долго сидели за столом, и тетушка весь вечер уговаривала бабушку:

– Галина, отпусти девочку со мной в Ленинград, ей надо учиться дальше!

Бабушка не успела ничего ответить, как дочка возразила:

– Не могу я уезжать. Меня с завтрашнего дня переводят в библиотеку. Заведующая сказала: «Такие начитанные работники нужны именно здесь».

Тетушка улыбнулась:

– Ниночка, ты пока не понимаешь, что именно я тебе предлагаю!

Долго думали, и наконец, решили – Ниночка отправится в дорогу, но через месяц – другой.