Полная версия

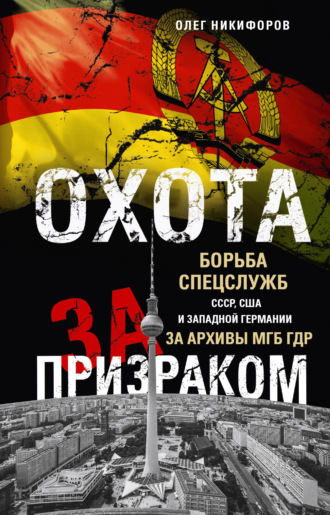

Охота за призраком. Борьба спецслужб СССР, США и Западной Германии за архивы МГБ ГДР

К тому же Горбачев был противником силовых методов во взаимоотношениях с братскими партиями социалистических стран. Как рассказывает вышеупомянутый Игорь Максимычев, тогдашний посол СССР в ГДР Вячеслав Кочемасов в марте 1989 года изложил в берлинском посольстве указания Горбачева на совещании с послами СССР в социалистических странах в середине марта 1989 года. Основные тезисы в выступлении Горбачева сводились к следующему: полное равноправие с друзьями, ничего не навязывать, будем делиться опытом, но не будем брать на себя ответственность за то, что они должны решать сами. Несомненно, это противоречит утверждениям Эрика Форда о навязывании горбачевской модели. Кстати, к следующим предположениям Эрика Форда о якобы неожиданности падения Берлинской стены для Москвы следует добавить, что информация о положении двух германских государств поступала в Москву по линии легальной разведки, то есть сотрудников ПГУ, работавших под прикрытием дипломатов, советских коммерческих структур и журналистов и замыкавшихся на резидентуры КГБ в ФРГ (в Бонне, Мюнхене и Гамбурге) и в Берлине, а также по линии нелегальной разведки, имевшей собственные структуры и каналы связи.

Поэтому, с большей долей вероятности, публикации Форда могут преследовать вполне очевидную цель, которую в разведке принято обозначать как активные мероприятия, то есть попытку оказания воздействия на общественное мнение с вполне определенной целью.

Ситуация при проведении советской внешней политики усугублялась упомянутым дипломатом Максимычевым дуализмом. Дуализм обуславливался тем, что в Международном отделе ЦК КПСС работали опытные германисты, а в МИДе появились абсолютно новые люди. Горбачев стремился проводить новую политику перестройки не только внутри страны, но и в международных делах, и поэтому он нуждался в новых помощниках, не запятнанных конфронтацией в период холодной войны. Именно поэтому он заменил опытного Андрея Громыко на знакомого комсомольского работника. К тому же Горбачев воспринимал Громыко как конкурента на внешнеполитической сцене и, главное, вряд ли мог им управлять, в отличие от людей, которые были лично обязаны ему своим возвышением. Речь идет об Эдуарде Шеварднадзе. Сам Горбачев, вспоминая Шеварднадзе, говорил, что тот «был мой друг еще по комсомолу… Эдуард работал первым секретарем ЦК ВЛКСМ Грузии. А я был секретарем соседнего с Грузией Ставропольского крайкома ВЛКСМ»[5].

О деятельности Шеварднадзе известно немного. Но автору книги удалось поговорить в советском МИДе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Теймуразом Мамаладзе (в «Комсомолке» его дружески называли Тимуром), с которым он близко сошелся в 1982 году во время освещения чемпионата мира по футболу в Испании. Тогда автор поехал в Испанию из Вены, где работал собкором «Комсомольской правды», для написания статей по чемпионату, а в помощь ему отправили из Тбилиси Тимура, поскольку в прошлом он работал завотделом «Комсомолки» и был довольно уже известным писателем. Автору пришлось обслуживать старшего товарища, добывая ему информацию, которую он обрабатывал в качестве статей за двумя подписями. Эту историю стоило рассказать для понимания уровня его отношений с Тимуром, которые были доверительными. Ведь Тимур не владел иностранными языками и полностью зависел от поставляемой ему информации. Позднее Тимур выпустил книгу о чемпионате под названием «Танго Испания»[6]. В подаренном автору экземпляре говорится: «Олегу Никифорову, коллеге и товарищу по испанским „битвам“ с первой и до последней страницы этой книги – ее герою и участнику…»

В Москву Тимур и попал после того, как Эдуард Шеварднадзе по предложению Горбачева занял пост министра иностранных дел СССР и заменил опытного дипломата с многолетним опытом, каким был Андрей Громыко. Естественно, что Шеварднадзе поспешил окружить себя земляками. Шеварднадзе, по словам Тимура, полностью ориентировался на Горбачева и разделял его позицию по Германии. Как истый грузин, он был падок на лесть со стороны людей, которых он воспринимал как более знающих и опытных. Именно этим и обуславливалась на начальном этапе его карьеры в качестве дипломата дружба с таким опытным политиком, как глава западногерманского МИДа Ганс-Дитрих Геншер. Тимур высоко отзывался о Геншере, и у автора создавалось впечатление, что Тимур его просто боготворит. Разумеется, это было отголоском отношения самого Шеварднадзе к немецкому политику. Тимур подтвердил автору этот факт, как и наличие дружеских отношений Шеварднадзе и с тогдашним американским госсекретарем Джеймсом Бейкером.

В статье, опубликованной в память о Шеварднадзе, немецкая газета Welt отмечала «конструктивную роль», которую сыграл тот в процессе переговоров об объединении Германии. Речь шла о механизме переговоров четыре плюс два или два плюс четыре. В первом случае ведущую роль должны были бы играть державы-победительницы (во Второй мировой войне), то есть СССР, США, Великобритания и Франция. А во втором случае два германских государства – ФРГ и ГДР. Другими словами, речь шла о том, кому будет принадлежать решающий голос, отдавался он немцам или оставался бы у СССР, Франции, Великобритании и США. Шеварднадзе решил этот вопрос, как известно, в пользу немцев.

В своих воспоминаниях, опубликованных в «Независимой газете», Горбачев писал: «26 января 1990 года в своем кабинете в ЦК КПСС я провел узкое совещание по германскому вопросу. Пригласил Рыжкова, Шеварднадзе, Яковлева, Ахромеева, Крючкова, Фалина, Черняева, Шахназарова и сотрудника Международного отдела ЦК, специалиста по Германии – Федорова. Дискуссия продолжалась около четырех часов, временами была жесткой. (Напомним, что в тот период Николай Рыжков занимал пост Председателя Совета министров СССР, Александр Яковлев, один из идеологов перестройки, был членом Политбюро ЦК КПСС, Сергей Ахромеев – начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, Владимир Крючков руководил КГБ СССР, Анатолий Черняев был помощником Горбачева, а остальные участники совещания работали в Международном отделе ЦК КПСС.)

Констатировали, что для проведения своей германской политики у нас в ГДР, по существу, уже нет никакой опоры, а в ФРГ мы имеем прямой выход на правительство, лично на Коля, и у нас неплохие отношения с оппозицией – СДПГ.

Встал вопрос – на кого лучше ориентироваться в наших действиях. Одни выступали за то, чтобы только на Коля—Геншера, другие предпочитали социал-демократов. Предпочтительность Коля объяснялась тем, что с ним уже налажены тесные доверительные контакты, он заинтересован в том, чтобы воссоединение было увязано с общеевропейским процессом. Кроме того, канцлер должен оглядываться на союзников по НАТО, которые могут оказывать и сдерживающее влияние.

В пользу ориентации на СДПГ особенно горячо высказывались Фалин и Федоров. Их поддерживали, правда, не очень последовательно, Яковлев и Шахназаров. Рыжков считал, что „не надо отдавать все Колю“. Крючков был готов присоединиться к тому, чья возьмет, но неоднократно напоминал, ссылаясь на информацию своих людей, что СЕПГ уже нет как таковой, а государственные структуры ГДР разваливаются».

Глава 4

Формула объединения Германии

«Была выдвинута идея „шестерки“, то есть совещания ad hoc в составе СССР, США, Англии и Франции, то есть держав-победительниц, и двух Германий – ФРГ и ГДР, для обсуждения и решения европейских и международных проблем, которые неизбежно будут затронуты объединением Германии.

Подытоживал я наше совещание так:

– поддержать идею „6“;

– ориентироваться в основном на Коля, но СДПГ не игнорировать;

– пригласить Модрова и Гизи в Москву;

– с Лондоном и Парижем держаться теснее;

– Ахромееву готовить вывод войск из ГДР, причем, как я тогда сказал, „проблема эта более внутренняя, чем внешняя: 300 тысяч военных, из них 100 тысяч офицеров с семьями. Их куда-то надо девать!“

Как видите, вопрос – соглашаться или не соглашаться на объединение – даже не возникал. Процесс этот уже приобрел неудержимую силу, и сопротивляться было бессмысленно. Никому из участников совещания это не пришло в голову. Главная забота была – сохранить процесс в мирном русле и обеспечить свои интересы и всех, кто будет им затронут. Для чего – подключить, прежде всего, державы-победительницы, которые по итогам войны несли определенную ответственность за судьбы Германии»[7].

В принципе имелись две возможные формулы решения германского вопроса в плане объединения двух германских государств. Речь идет о том, кто будет определять условия объединения – или державы-победительницы во Второй мировой войне, или сами немецкие государства. Хотя в последнем случае было понятно, что в условиях экономического доминирования Западной Германии и резкого ослабления государственной власти в ГДР формулу объединения диктовала бы именно ФРГ.

Надо отметить, что проблема объединения Германии встала на повестку дня сразу после ее поражения во Второй мировой войне и разделения страны на 4 оккупационные зоны: советскую, американскую, британскую и французскую. В этой связи нелишне напомнить о забытой современными историками так называемой «Ноте Сталина». «Нота Сталина» – западное название дипломатического документа (ноты) СССР от 10 марта 1952 года, по объединению Германии, также известная как «мартовская нота» или «мирная нота», выдвинутая СССР, в которой предлагалось всем оккупационным державам (Великобритании, Франции, США, СССР) незамедлительно и при участии германского правительства начать разработку мирного договора с Германией, проект которого прилагался. СССР готов был согласиться на объединение страны, допустить существование немецкой армии, военной промышленности и свободной деятельности демократических партий и организаций, но при условии неучастия Германии в военных блоках. Это привело к «битве нот» между западными державами и Союзом, вследствие этого Запад фактически отверг советское предложение, настаивая на том, что объединенная Германия должна быть свободной для вступления в НАТО. Канцлер Конрад Аденауэр и западные державы усмотрели в действиях Союза агрессию, выражавшуюся в попытке тормозить процесс западноевропейской интеграции Германии, а также угрозу того, что свободная и демилитаризованная Германия может быть «втянута в советскую орбиту». «Сталинская нота» была документом, переданным представителям западных союзных держав (Соединенного Королевства, Франции и Соединенных Штатов) из зоны советской оккупации 10 марта 1952 года. Советский лидер Иосиф Сталин выдвинул предложение о воссоединении и нейтрализации Германии без каких-либо условий для экономической политики и с гарантиями «прав человека и основных свобод, включая свободу слова, прессы, религиозных убеждений, политических убеждений, деятельности демократических партий и организаций». Джеймс Варбург, член Комитета Сената США по международным отношениям, выступая перед комитетом 28 марта 1952 года, заметил, что советское предложение может быть блефом, но «наше правительство боится называть его блефом из-за страха, что он может не оказаться им» и привести к «свободной, нейтральной и демилитаризованной Германии», которая может быть «сорвана на советскую орбиту». Это привело к обмену нотами между западными союзниками и Советским Союзом, который в конечном итоге закончился требованием западных стран предоставить объединенной Германия право свободно присоединиться к Европейскому оборонному сообществу и быть ремилитаризированной, которое было отклонено Сталиным. Канцлер Конрад Аденауэр и западные союзники в то время называли этот шаг Сталина агрессивными действиями, которые пытались остановить реинтеграцию Западной Германии. Однако впоследствии возникли споры о том, упущен ли шанс на воссоединение. Через шесть лет после обмена два немецких министра, Томас Дехлер и Густав Хайнеман, обвинили Аденауэра в том, что он не исследовал возможность воссоединения.

Позиция Сталина не была случайным капризом диктатора, а весьма продуманным шагом. Валентин Фалин писал по этому поводу в своих воспоминаниях[8]. Позиция Сталина по Германии была выработана еще до Потсдамской конференции 4 июня 1945 года, и она была подтверждена, по оценке Фалина, в январе 1946 года: «Разделение Германии означало бы слабость и вело бы к безоговорочному господству Америки». Важным для Сталина был статус Германии после объединения. Фалин напоминает о беседе Сталина с Пьетро Ненни, который тогда занимал пост руководителя партии итальянских левых социалистов. По словам Сталина, «объединение непременно состоится, если будет выполнено главное требование, а именно мирный договор, который будет содержать приемлемый для СССР военный статус (объединенной) Германии». С тех пор прошло почти 40 лет, но ситуация к моменту объединения Германии не изменилась.

10 февраля 1990 года Валентин Фалин направил Горбачеву докладную записку, в которой говорилось, что «между СССР, ФРГ и ГДР нет разногласий по проблеме единства германской нации и касательно права немцев сделать собственный выбор о государственной форме такого единства». Но важны следующие строчки этого доклада. Фалин отмечает, что «германская проблема не сводится к объединению страны и удовлетворению чаяний лишь немцев. Она затрагивает как непосредственных соседей Германии, так и ситуацию в Европе и в мире. Следовательно, при ее решении должны адекватно приниматься в расчет как интересы самих немцев, так и законные интересы других народов». Фалин понимал, что «на примере Германии опробываются базисные решения „общеевропейского дома“, включавшие коллективную безопасность, правила добрососедского ведения экономических, экологических, культурных, а также политических дел». Далее, и тут мы переходим к формулам объединения, Фалин указывает, что «статья 23 Основного закона ФРГ призвана не столько упростить до предела процедуры поглощения ГДР, сколько легализовать асимметрию в обращении с правами СССР и трех держав и с обязательствами ГДР и Бонна». Напомним, что в статье 23, по которой и произошло воссоединение Германии, указывается, что она распространяет свое действие первоначально не на всю Германию, а лишь на конкретные немецкие земли, а в других частях вступит в действие после их присоединения к области действия основного закона. Объединение по схеме «два плюс четыре», считал Фалин, лишало СССР всех основных прав как державы-победительницы. Он отмечает, что «мы могли бы парировать вызывающее поведение западных немцев указанием на то, что ГДР в принципе не может самоликвидироваться. Абсурден вариант, при котором государство, решая свою судьбу, тем самым меняет правовой статус территории, где размещена мощнейшая группировка иностранных войск».

Фалин, по сути дела, смотрел в будущее, в нынешнюю ситуацию в Европе. Он отмечает в записке, что «без соблюдения принципа равенства и баланса интересов немыслима стабильность в Европе, особенно когда на карте национальная безопасность». И далее «проявляя заботу о собственных правах, интересах и достоинстве, ФРГ фактически дискриминирует советские интересы, что не может оставлять осадка на будущее». Его вывод звучит как зловещее пророчество: «Окончательное урегулирование (условия объединения Германии по формуле «два плюс четыре») призвано отменить права СССР, вытекающие из войны и послевоенного развития, и освободить Германию от всяких обязательств, которые по логике вещей должно нести государство – виновник войны. Срок давности по военным событиям не применяется даже к людям, здесь он распространяется на целую страну».

Понятно, что Горбачев не мог не учитывать мнения одного из основных советских экспертов по Германии. Поэтому Шеварднадзе и поступило указание в переговорах по проблеме объединения Германии защищать формулу «четыре плюс два».

Вопрос был ясен, но 13 февраля 1990 года министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе провел в Оттаве пять бесед с Дж. Бейкером, три – с Г.-Д. Геншером, переговоры с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Польши и других стран Варшавского договора. Эти напряженные дипломатические контакты завершились созданием «шестерки» по формуле «два плюс четыре» для обсуждения внешних аспектов достижения германского единства, включая вопросы безопасности соседних государств. Другими словами, приоритет по решению проблем объединения был отдан самим немцам. Согласившись на формулу «два плюс четыре», Шеварднадзе тем самым нарушил полученные в Москве инструкции. Валентин Фалин так передает слова помощника Горбачева Анатолия Черняева после его беседы с министром по возвращении того из Оттавы: «Возмутительно, Михаил Сергеевич специально обращал его внимание, что для нас приемлема только формула «четыре плюс два». В телеграммах со встречи и по прибытии [Шеварднадзе] ни намеком не проговорился, что нарушил директиву. Представьте, я не позвонил бы в МИД, и заявление вышло в первоначальной редакции! Интуиция подсказала – перепроверься. Спросил, как же так? Хотите знать, что Шеварднадзе ответил? „Геншер очень просил, а Геншер – хороший человек“»[9]. Как специалист по германскому вопросу, Фалин считает эту уступку серьезным просчетом советской дипломатии и лично Шеварднадзе. «Права решающего голоса, – отмечал он, – лишилась не только советская сторона, но и Англия, и Франция. То есть возникла совершенно новая переговорная конструкция. Двое договариваются и дают на апробацию четырем».

В сущности, согласие на формирование механизма «два плюс четыре» означало ориентацию на позицию Бонна и Вашингтона при ослаблении взаимодействия с Парижем и Лондоном.

Сейчас есть много версий случившегося, почему Шеварднадзе внезапно отошел от данных ему инструкций. Но серьезного расследования этого никто не проводил. Сыграло ли решающую роль неопытность Шеварднадзе или обаяние Геншера (или иные факторы), вряд ли нам удастся узнать. Подавляющее большинство участников этих событий уже ушли из жизни. Справедливости ради следует сказать, что, возможно, Шеварднадзе пытался предугадать пожелания Горбачева. В данном случае ключевым моментом для понимания действий Горбачева является визит канцлера Коля в Москву 10 февраля 1990 года. Как отмечает Игорь Максимычев, занимавший в тот период пост советника-посланника Посольства СССР в Берлине, в своей книге «Падение Берлинской стены», «до 10 февраля 1990 года наиболее вероятным путем к единству Германии оставалось достижение договоренности между всеми шестью участниками переговоров об объединении Германии и, таким образом, сохранение хотя бы формального равноправия ГДР и ФРГ на период строительства единого германского государства». О том, что произошло 10 апреля, лучше всего свидетельствуют записи переговоров Горбачева и Коля, сделанные Хорстом Тельчиком, в тот период времени советником канцлера Коля. Максимычев цитирует его слова: «Это прорыв! Горбачев дал согласие на объединение Германии». Что же произошло на этой встрече?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Falin V. Politische Erinnerungen. Droemer Knaur, 1993.

2

Шебаршин Л.В. Рука Москвы. Записки начальника внешней разведки. М., 2017. С. 246–247.

3

https://www.litres.ru/erik-ford/putiny-v-germanii-sluhi-i-fakty/ chitat-onlayn/page-3/

4

https://proza.ru/2014/11/27/954

5

https://www.kp.ru/daily/26252.5/3132481

6

Мамаладзе Т.Г. Танго Испания. Тбилиси, 1983.

7

http://www.ng.ru/ideas/1999-09-07/kak.html

8

Фалин В.М. Указ. соч. С. 305, 309.

9

Фалин В.М. Без скидок на обстоятельства. М., 1999. С. 447.