Полная версия

Великая подземная война: подземно-минная война под полями Первой мировой

Юлий Цезарь в своих записках о Галльской войне упоминает о случае, когда ему пришлось провести минную галерею к источнику и отвести его в новое русло по галерее, чтобы лишить город воды и тем самым заставить жителей сдаться.

Смерть крепости Дура-ЕвропосО подземных работах древних мы можем судить как по литературным источникам, так и по археологическим находкам. Одним из наиболее ярких примеров подземно-минной борьбы является история осады и штурма древнего города Дура-Европос («Дурра» на арамейском обозначает крепость), расположенного на Среднем Евфрате в Месопотамии, на территории современной Сирии. Во время археологических раскопок была обнаружена целая минная и контрминная система; в 1936 году она была детально уже исследована. На том месте, где находятся остатки г. Дура-Европос, в III веке до н. э. была основана Македонская колония, захваченная затем парфянами. В 165 г. н. э. римляне завоевали эту часть долины Евфрата и сделали этот город своей местной резиденцией. В городе располагался крупный римский гарнизон. Ослабление Римской империи в III веке н. э. позволило персам предпринять в 256 г. осаду этого города, имевшего большое значение как для римлян, так и для персов благодаря своему местоположению на торговых путях.

Город был расположен в военном отношении чрезвычайно удачно – он стоял на берегу Евфрата и считался неприступной крепостью. С севера и юга он был защищен естественными обрывами, с востока – рекой Евфратом, и только одна западная сторона могла быть признана удобной для атаки. Кроме того, город был обнесен высокой каменной стеной, только частично сделанной из кирпича-сырца. Стена, защищавшая город с западной стороны, была высотой 8–10 метров и усилена двенадцатью башнями с платформами наверху для установки метательных орудий.

В предвидении осады и действия стенобитных орудий римляне заблаговременно провели ряд мер. Прежде всего, они увеличили высоту существовавших стен и затем сделали земляную отсыпку впереди, имевшую очень крутой откос; за стеной они устроили широкую земляную насыпь, засыпав при этом ряд строений, примыкавших к стене. Наружного рва не было; очевидно, римляне не успели его сделать из-за твердой скалистой почвы.

Как и следовало ожидать, персы после неудачных попыток взять город атакой, предприняли подземные работы для разрушения стен, одновременно начав возводить специальную осадную аппарель, чтобы взобраться на стены, а также установить боевые машины. На южной части западной стены, где, очевидно, и были сосредоточены главные силы персов, в 1936 г. были обнаружены и раскопаны только четыре минных галереи. Первая и вторая галереи были направлены против башен 19-й и 14-й, третья и четвертая шли по краям аппарели на расстоянии 10–12 метров друг от друга. Навстречу минным галереям персов римляне вывели свою контрминную систему. Персы провели свои галереи под поверхностным, очень твердым слоем скалистого грунта; последний послужил для галереи потолком и позволял обойтись без их обшивки. Галереи были квадратного сечения, причем высота едва достигала человеческого роста. Направление галерей очень извилисто, что говорит об отсутствии каких-либо измерительных инструментов, но в то же время можно проследить, что направление галерей постоянно выправлялось.

Под башнями и стенами галерея меняла свой вид: она превращалась в коридор, укрепленный с боков бревнами и крытый толстыми досками. Наружный край стен упирался непосредственно в это крепление, внутренний же в землю. Ширина галереи была приблизительно равна ширине стены, но ось ее была смещена несколько кнаружи по сравнению с осью стены. Вызвано это, очевидно, желанием после поджога временных подпорок опрокинуть стену кнаружи, где насыпь была меньше. Для того чтобы обеспечить доступ воздуха в момент горения, в потолке галереи были пробиты отдушины, выведенные непосредственно внутрь башни. Галерея № 2 имела вентиляционную отдушину – галерею, выходящую в овраг. Для освещения галереи применялись светильники, сделанные из камня. Для них в стенах галереи через равные промежутки делались небольшие ниши.

Римские контргалереи (за исключением участка под стенами) были выведены в насыпи, поэтому требовались крепления. Сечение галереи было 1,20 метра по ширине и 1,75 метра в высоту. В контрминной галерее № 4 было расположено большое помещение диаметром 6–8 метров, укрепленное множеством стоек. Наличие такого большого помещения в рыхлом грунте говорит о том, что уже в древности подземное искусство стояло на высокой ступени развития. Судя по расположению минных галерей и их положению возле аппарели, план атаки был персами в достаточной степени продуман. По всей вероятности, он заключался в следующем: аппарели предназначались для установки на них метательных машин, а также и для того, чтобы помочь осаждающим взобраться на стену. Одновременно с этим намечалась к разрушению башня № 14, где, очевидно, стояли главные метательные машины римлян. Ожидать, что эта башня целиком обвалится, было нельзя, так как она с обеих сторон была укреплена земляными насыпями, но обвал ее, хотя бы и неполный, должен был разрушить верхнюю платформу и вывести из строя машины. Очевидно, так это и произошло. Не совсем ясно, почему против башни № 15 нет минных галерей, но можно предположить, что они или не обнаружены раскопками, или башня не имела боевых машин; возможно также, что галерея № 4 была предназначена для разрушения этой башни, но контрминные работы римлян против аппарели изменили назначение галереи; поворот в сторону башни в месте встречи обеих галерей (персидской и римской) говорит в пользу последнего предположения. Галерея № 3 предназначалась для того, чтобы ворваться в город одновременно с овладением стеной и разрушением башни № 14, т. е. для захода в тыл римлян в самый критический момент. Ширина галереи была 2–3 м, что уже само говорит о назначении галереи. Обилие ядер на этом участке свидетельствует о том, что персы в момент атаки вели здесь усиленную стрельбу из своих боевых машин, что подтверждает наше предположение. Очевидно, вылазка внутрь города была поддержана стрельбой.

Римляне со своей стороны предприняли контрмеры. Минные галереи римлян можно разделить на три группы: контрминная система, предназначенная для борьбы с минными работами персов, как, например, у башни № 19, затем минная система, направленная для разрушения аппарели, и наконец контрминная галерея, предназначенная для перехватывания минных галерей противника, как, например, контрминная галерея № 2 у башни А, возведенная римлянами в предположении, что персы галерею № 2 поведут не под башню № 14, а в город. Галерея римлян была выведена из башни и заканчивалась тупиком, так что если бы персы даже ворвались в эту галерею, они были бы уничтожены в самой башне. Судя по числу скелетов, найденных в галереях, в них происходила ожесточенная борьба. Например, в районе башни № 19 была стычка в галерее, причем римляне (очевидно, римские рабочие) бежали; испуганные жители, находившиеся в это время снаружи, не дожидаясь, когда все римляне выйдут, заложили поспешно вход в галерею, так что внутри осталось человек 16–18 (скелеты которых и были найдены у замурованного входа). Персы подожгли римскую галерею и в месте встречи обеих галерей заложили вход. Римляне, оставшиеся в замурованной с обеих сторон галерее, частично сгорели, частично задохнулись.

После этого персы закончили свои работы по обрушению башни № 19. Но это ничего им не дало, так как разрушенное римляне сумели восстановить, завалив провал в стене и башне землей, и, кроме того, поставили там свои боевые машины. В районе аппарели римляне вели контрминную галерею № 4, предназначенную для разрушения аппарели. Очевидно, здесь во время встречи в галерее № 4 персов с римлянами также произошла стычка, окончившаяся победой римлян. После этого римляне приступили к отрывке галерей под аппарелью. Вероятно, она была разрушена дважды, судя по двум галереям, расположенным друг над другом, и следам восстановления. Разрушение произведено путем поджога галерей (судя по следам пожара) и, по всей вероятности, в момент, когда по аппарели втаскивалась или устанавливалась боевая машина.

Увидев, что без овладения римской галереей аппарель никогда не будет готова, персы решили ею овладеть, для чего они из галереи № 3, очевидно, не обнаруженной римлянами, начали рыть перпендикулярно прежнему направлению две галереи, чтобы отрезать галерею римлян. Крайняя из этих галерей была окончена, по всей вероятности, раньше, и нужда во второй галерее пропала, почему она и осталась неоконченной. Римляне, со своей стороны, узнав о ведущихся работах, в месте предполагаемой встречи галерей подготовили обширное помещение (о котором говорилось выше) и, очевидно, послали туда небольшой отряд солдат. Судя по всему, борьба окончилась не в пользу римлян. Персы, заняв галерею, подожгли ее и тем самым закрыли римлянам вход в контрминную галерею № 4, после чего осаждающим оставалось только восстановить аппарель и привести план атаки города в действие. Раскопки Дура-Европос реально показали громадный размах минных работ в древности и, что еще интереснее, полную согласованность этих работ с общим планом захвата города.

Первое пришествие боевой химииЭта война между Римской империей и Сасанидами примечательна еще и первым достоверно известным случаем применения химического оружия. Во время осады Дура-Европос персы его впервые применили. Сасаниды, активно воевавшие на территории Ближнего Востока в период с III по VII век, часто использовали весьма жестокие и изощренные способы, позволяющие им проникнуть внутрь крепостей. Римские солдаты, защищавшие эту ближневосточную крепость около 2000 лет назад, сражались со своими противниками в довольно необычном месте. Они бились в узком туннеле, проходившем под крепостными стенами. Персы сложили в туннеле баррикаду из 20 тел погибших и умирающих римских солдат, прикрывшись ею от стрел противника, а затем разожгли за ней костер. В качестве горючего персы использовали солому и плащи погибших римлян. В него они накидали предметы, которые при горении выделяли токсичные и зловонные вещества (в том числе смесь, состоящую из смолы и серы). Затем персы заблокировали выход из туннеля со своей стороны, закрыв его камнем. Из-за этого римляне были вынуждены покинуть свои позиции и выбраться из туннеля, в котором стало невозможно дышать. Токсичные испарения должны были помешать другим римским воинам попасть в туннель. При этом персидский воин, который поджег отравляющую смесь, убежать не смог и задохнулся сам. В конце концов персы взяли город. Это самое раннее археологическое свидетельство применения химического оружия. Позднее этот метод переняли греки.

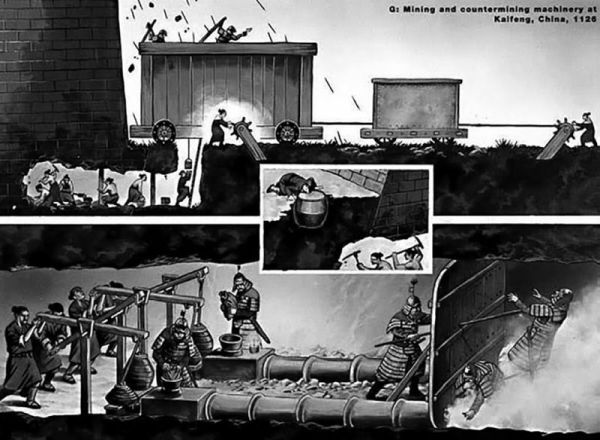

После захвата Западного римского государства варварами минная борьба в военных действиях на время исчезает. Условия раннего Средневековья с его раздробленностью феодальных государств, с одной стороны, маломощные армии, характер рыцарских ополчений и прочие специфические обстоятельства – с другой, не давали возможности вести долгую осаду городов, а следовательно, и развертывать широкую подземную борьбу. Вместо минных галерей стали применять «черепахи», с помощью которых осаждающий подходил к стенам неприятельского города и выделывал в них борозды, вставляя вместо вынутых камней или кирпичей подпорки, которые после зажигались, и стена таким образом обрушивалась. На рисунке в одном манускрипте к тексту Герона Византийского изображается работа минеров на углу стены. Герон Византийский, описывая этот способ, говорит, что «черепахи» отстояли друг от друга на расстоянии 20 шагов, и в каждой «черепахе» находилось 2 минера. Большинство армий раннего Средневековья применяло этот способ, получивший название византийского, хотя он был известен еще в глубокой древности. Этот способ был применен при осаде Никеи в 1097 г. Более планомерная подземная минная война производилась во время осад: Дураццо – в Иллирии в 1104 году, замка Гайярд – в 1204 году; Мелгона – в 1420 году; Константинополя – в 1453 году и многих других.

В период времени до введения пороха минным работам придавали особенное значение и для производства их старались набирать искусных рабочих, преимущественно из рудокопов, вызывая их даже из иностранных государств. Особенно славились искусством ведения минных работ англичане, далекарлийцы (жители гористой области Средней Швеции) и др. Вследствие важности подземной войны многие правители и военачальники старались иметь при войсках постоянные отряды опытных минеров. Такой отряд, например, содержал Фридрих Барбаросса.

О технической стороне минных работ того времени историографы пишут, что она не подчинялась определенным правилам, но вообще зависела от искусства рабочих и требований руководителя работами. Галереи не имели определенных размеров, но в большинстве случаев были просторные, велись на небольшой глубине и не нуждались в искусственной вентиляции. Наступательные галереи велись преимущественно из открытых спусков, тогда как оборонительные – большей частью из колодцев. Галереи и колодцы, смотря по грунту, обшивались деревом или оставались вовсе без обшивки, причем в последнем случае галереи отрывались в виде свода, а стены колодцев делались не вертикальными, а с наклоном, почему книзу колодцы несколько суживались. Часто обороняющийся спускался колодцами непосредственно в неприятельскую галерею и таким образом овладевал ею.

Вторая Великая Китайская стена. ПодземнаяНесколько лет назад в северной китайской провинции Хэбэй археологами был обнаружен подземный оборонительный объект, возведенный во времена Сунской династии (960–1279 годы). Возможно, он был свидетелем подземной войны между воинами Сунской династии и агрессорами государства Ляо. Общая площадь, занимаемая сооружением, построенным из кирпича под землей, составляет 1300 квадратных километров. В него включены разнообразные ловушки, а также жилые помещения для воинов. Археологи назвали этот объект «Подземной Великой стеной». К сожалению, ученым пока не удалось найти в исторических хрониках никакой информации об этом сооружении.

Хроники и летописиМногие историки, упоминая о случаях взятия крепостей с помощью невзрывных мин, пишут, что по большей части полководцы пренебрегали этим, едва ли не единственным эффективным средством. Однако не будем забывать, что искусство вывести подземный ход точно в нужное место, выдержать направление и по горизонтали, и по вертикали даже в XXI веке является задачей далеко не простой. Таких специалистов (маркшейдеров) готовят в институте или техникуме 4–5 лет. И все же, даже сегодня при проходке туннеля длиной всего 500–600 метров, ошибка в 2–4 метра считается отличным результатом. А что говорить о временах, отстоящих от нас на три тысячи лет? Очевидно, что специалистов, способных выполнить эту задачу, в те времена насчитывалось единицы. И случаев неудачных подземно-минных работ, очевидно, было гораздо больше, нежели успешных. Полководцы, возможно, не считали возможным тратить огромные усилия и уйму времени в условиях, когда результат сомнителен.

И все же этот метод существовал, и минное оружие зародилось примерно за две с половиной – три тысячи лет тому назад. Еще не было взрывчатых веществ, пороха, но уже существовали сам принцип применения мин, термин «мина» и тактика минной войны. Вероятнее всего, первые подземные мины туннельного типа были единственным типом мин, существовавшим до изобретения пороха.

Вот несколько примеров известных осад из произведений исторических авторов.

Тит Ливий, фрагмент из «Истории Рима от основания города», об осаде Амбракии

«Римляне против этолийцев»

Персей, услышав о появлении этолийцев, тотчас снял осаду с обложенного было его войсками города и возвратился в Македонию, успев только опустошить поля амфилохийцев. Но этолийцы и сами ушли из Амфилохии, заслышав, что их собственные прибрежные земли подвергаются разграблению. Иллирийский царь Плеврат с шестьюдесятью легкими судами вошел в Коринфский залив и, присоединив к себе ахейские суда, стоявшие в Патрах, принялся опустошать побережья Этолии. Но против него выслали тысячу этолийцев, которые неотступно следовали за флотом, и всякий раз, как кораблям приходилось огибать излучину берега, проходили прямым путем по тропам и не давали иллирийцам высадиться. Тем временем римлянам под Амбракией удалось снести часть городских стен, разбивая их таранами сразу во многих местах, однако проникнуть в город они не могли, ибо жители вместо разрушенных стен успевали быстро возвести новые, да и стоявшие на развалинах вооруженные воины заменяли собой укрепления. Поэтому консул, видя, что, действуя силой в открытую, он не может добиться успеха, решил вести подкоп; выбранное место он заранее прикрыл осадными навесами, скрывавшими действия римских солдат. А те работали денно и нощно, роя ход под землей и вынося землю наверх, и некоторое время подкоп оставался незамеченным. Горожане обнаружили его по внезапно поднявшейся куче и, испугавшись, что стены уже подкопаны и в город проделан ход, стали по свою сторону стен вести ров напротив того места, что было прикрыто навесами. На той глубине, где должен был быть пол подземного хода, они прекратили работу и стали прислушиваться под стеною то там, то сям, стараясь расслышать, где же копают. От того места, где они этот шум услышали, они повели ход напрямик к подкопу и без труда, мгновенно вышли к подрытой и снизу подпертой стойками городской стене. Проложив дорогу в подземный ход, осажденные стали биться с римлянами, сперва теми самыми заступами и другими орудиями, которыми рыли землю, потом к ним быстро спустились вооруженные воины, так что там, в глубине, завязалось настоящее сражение, хотя с поверхности и невидимое. Бой был жарким, пока не догадались перегораживать подземный ход то в одном, то в другом месте волосяными матами и поспешно поставленными воротами. Тогда осаждаемые придумали новую хитрость, не требовавшую большого труда: взяв бочку, они высверлили в ее дне отверстие, достаточное для того, чтобы укрепить в нем небольшую трубку, изготовили железную трубку и железную же крышку для бочки, которую во многих местах просверлили, а затем, наполнив эту бочку птичьим пухом, поставили ее так, чтобы она открывалась в подземный ход. Из дырок в крышке торчали длинные копья, называемые сариссами, которые не позволяли неприятелю к ней приблизиться. Потом высекли искру, подожгли пух и раздули огонь кузнечным мехом, приставленным к концу трубки. Подземный ход был заполнен удушливым дымом и едкой вонючей гарью от горящего пуха, оставаться там не мог уже, пожалуй, никто.

Аполлодор

Когда отряд достигнет стены, нужно построить навесы разного рода: одни – для подкопа, другие – для действия тараном. Для подкопа к стене приставляются столбы, обтесанные таким образом, что их можно приладить к ней в качестве стоек. Около стены стоит также подпора с подкладкой под нею на земле, которая поддерживает и косые, и упирающиеся в нее бруски с некоторым наклоном, наподобие черепахи, чтобы все бросаемое на них скатывалось вниз. Для этого приготовляются три, четыре или пять четырехугольных брусков не менее 10 футов (2,957 м) длиною и не менее 1 фута толщиною. На некоторых навесах концы брусков должны быть заострены, чтобы их можно было воткнуть в землю для устойчивости. А после этого на обе стороны следует повесить спускающиеся вниз кожи либо куски полотна или шерстяной материи для защиты от падающих наклонно стрел. Под каждым навесом становятся во весь рост два человека, которые долбят стену больше чем на половину ее толщины, а в ширину настолько, насколько позволяет ширина осадного навеса; в вышину же делают отверстие, начиная с 3 футов (0,887 м) над основанием стены, чтобы было куда сбрасывать мусор, а кверху от этого углубления они пробивают стену на такое расстояние, какое им может быть доступно. Навесы должны находиться друг от друга на расстоянии менее 20 футов (5,914 м); их должно быть много, чтобы они могли охватить своей работой значительное пространство стены; в силу небольших размеров они подвижны и, находясь близко друг от друга, с меньшим риском подвергаются боковому обстрелу.

Выведение подкопа под крепостную стену из-под штурмового сооружения

Когда же стена будет пробита и в ней образуются как бы ниши в количестве, равном числу навесов, в каждом из этих углублений будут долбить стену два повернувшихся друг к другу спиною человека, не имеющие больше нужды в черепахе, потому что они все время долбят стены направо и налево под защитой ее и таким образом делают углубление.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.