полная версия

полная версияВоспоминания Анатолия. Документальная трилогия. Том первый

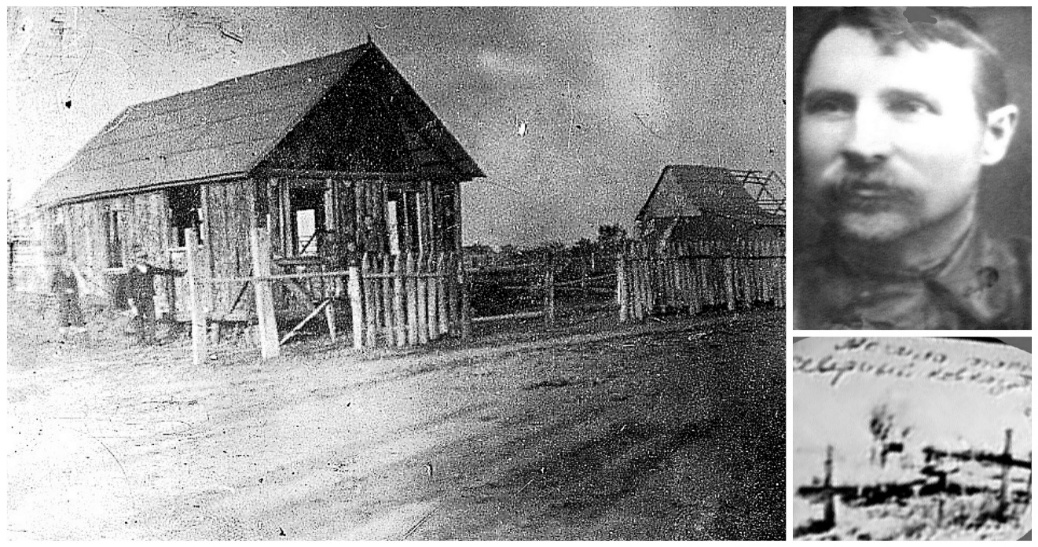

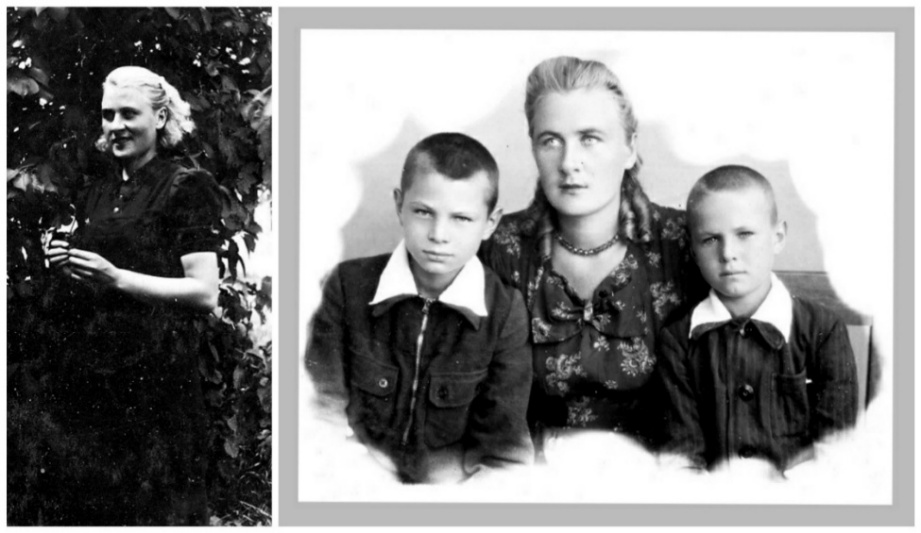

Великий Октябрь, положил конец семейному благополучию. Деньги обесценились, а деда Адама, осудили в Красноярске и отправили в БамЛаг. После этого, Советское государство реквизировало, его новый дом, построенный на станции Клюквенной. Бабушка Казимира, не выдержала лишений и отравилась, а моя тринадцатилетняя мама, решилась выживать самостоятельно.

В связи с чем, мне следует пояснить, что железнодорожные коммуникации, со станции Ольгино, во время строительства Транссибирской Железнодорожной Магистрали, ещё перед революцией, были перенесены на станцию Клюквинную. Которая тогда, относилась к Томской железной дороге.

На этой станции, помимо близлежащих деревень – Конок, Иннокентьевна и Громадск, некогда происходили события, описанные в этой книги. В Советское время, станция Клюквенная была названа Уярской и стала относится к Красноярской железной дороге, а после Ельциновского передела собственности, получила называние Уяр.

Деляна, на которой Адам Николаевич, вместе с отцом, валил и ошкуривал брёвна, была на другом берегу Лабы. Поэтому напрямик, туда можно было добраться, только минуя подвесной мост. Когда дед, его медленно переходил, то всякий раз, испуганно замирал во время качений, деревянного настила. Зажмурив глаза и вцепившись руками, в боковые лаги, он просил нас, туда-сюда скачущих, неугомонных внуков: «Осторожней, детки! Не раскачивайте, эту беду на подвесках… Идите тихо! Ведь упадём!».

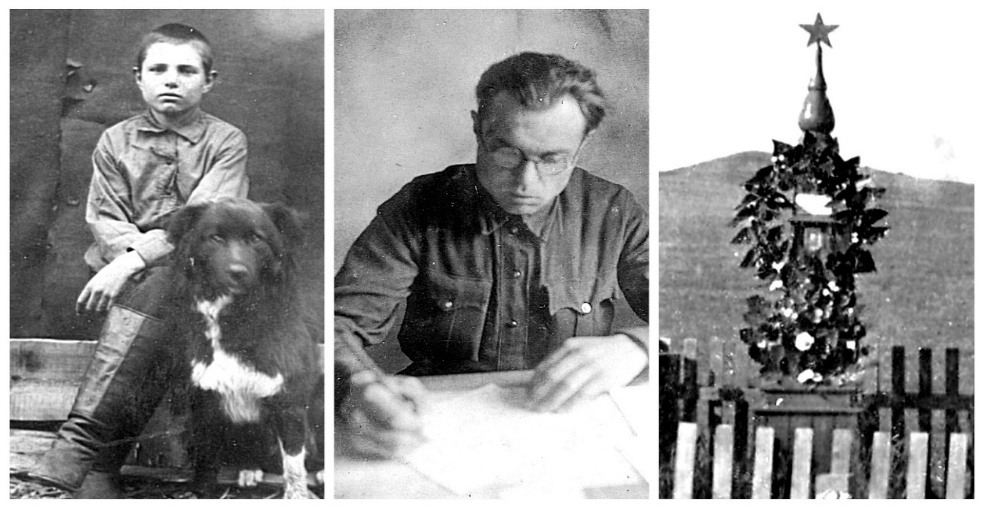

Николай Гурьевич, иногда приглашал деда Адама, знавшего агрономию не понаслышке, на планёрки в контору. На которых, после его рекомендаций, принимались важные решения, связанные с высадкой и обработкой посевов. В другое время, топор в искусных руках Адама, творил плотницкие чудеса. Теперь я понимаю, что мамин отец, обладал редкостным во все времена, практичным кругозором.

Как-то раз, во время прогулки, по берегу Лабинки, дедушка нашёл плитку песчаника. В которой, после стачивания острых краёв, он выбрал аккуратные канавки. Изготовленное точило, Адам оправил в тальниковый прут, концы которого, стянул шпагатом.

Прошло шестьдесят лет… Тальниковая державка, немного рассохлась и пожелтела. Тем не менее, исправное точило сохранилось и лежит в моей, прикроватной тумбочке. Рядом с незатейливыми бусами, трагически погибшей Казимиры Антоновны. Его первой жены, моей бабушки.

По выходным, на строительство дома, я относил горячий обед, приготовленный мамой. Когда в очередной раз, я принёс наваристый суп, сруб был готов наполовину. Мне запомнился, тот радостный день. После сытной трапезы, пережидая полуденный зной, отец Николай, вместе с дедом Адамом, устроился в перелеске, на отдых. Раскурив в тени, свою любимую трубку, мой родитель без всякой просьбы, начал вырезать из куска дерева, грузовой автомобиль.

Пока отец, точными ударами стамески, выбирал последние кусочки дерева, из кузова новой игрушки, дед Адам отпилил четыре кругляшка, от сухой ветки, в которые вбил, маленькие гвоздики. Когда Николай Гурьевич, прибил к основанию игрушки, дедовы колёса, получился маленький, светло-жёлтый грузовик. Конечно, я был на седьмом небе, от счастья! Ведь не часто, папа баловал нас, великолепными подарками. Только Валерка, плаксивый вредина – увёл машину…

Дедушка заболел неожиданно. Тогда, когда сруб нашего дома, был почти закончен. В тот день, я крутился возле строителей, с самого утра! В надежде на то, что отец сделает мне, новую игрушку, взамен выпрошенной братцем. В полдень, Адам отложил топор и пожаловался, что болит голова. После чего, заручившись пониманием Николая Гурьевича, он медленно пошёл по тропинке, направляясь к подвесному мосту. Больше маминого отца, я в добром здравии, не видел…

Когда вечером, вместе с отцом, я вернулся домой, то увидел его без сознания, лежащим на топчане. Возле него, ставя компрессы на чело, хлопотала мама. Всю ночь, Адам Николаевич дышал прерывисто, шумно и часто, с периодами затиший. На рассвете, его увезли в Псебайскую больницу. В которой через сутки, он умер, от менингита. Через два дня, мы приехали в Псебай, чтобы его похоронить… Только мне, эти подробности не запомнились. Видимо потому, что моё подсознание, отключило зрительную память! Избавив меня, от непосильных для шестилетнего мальчика, нервных расстройств.

Тем не менее, я хорошо запомнил старика, в доме которого, мы остановились на ночлег. Я помню цветущий сад, которым тот, заслуженно гордился. Ведь в нём, росли прекрасные цветы, ягодный кустарник и плодовые деревья. Всё то, что начинает вызревать в изобилии, после многолетних забот. Груши, сливы, яблоки и персики. Мне особенно запомнились, висевшие на ветках кустарника, сизо-чёрные сливы. Покрытые каплями росы, сверкающей на солнце. Добродушный старик, любезно разрешил нам с Валеркой, лакомиться ягодой. В тоже время, охотно угощая родителей, свежими фруктами.

Многим людям, сняться красочные видения, но весьма редко – вещие сны. В старину например, пророческие сны, извещали князей о победах в сражениях, либо предупреждали волхвов, о готовящихся злодеяниях. В Советское время, сумма многовекового, эмпирического опыта, накопленного Человечеством, к сожалению, была объявлена суеверием. Что было сделано, ради простоты управления, народными массами…

Как бы то ни было, но перед кончиной Адама Николаевича, мой отец увидел вещий сон. Который поутру, собираясь на работу, он пересказал маме и дедушке. В видении, у него сильно разболелся зуб. Вот почему, поселковый зубодёр, клещами устрашающего вида, его выдрал!

Выслушав отца и немного поразмыслив, дед Адам изрёк: «У тебя Николай, скоро умрёт, близкий родственник… Близкий, но не кровный!». И умер сам, через три дня, в Псебае. Как говорят, в таких случаях, комментарии излишни…

Заслуживает внимания, ещё один, повторяющийся сон, о котором отец, нам часто рассказывал. В нём, он видел своего друга детства и юности – Анатолия Утробина, разбившегося на самолёте, под Красноярском, в 1939 году. Именно в честь него, он назвал меня Анатолием. Дак вот, когда отец с ним встречался, разговора не получалось! Поскольку тот, был постоянно занят… И под любым предлогом, покидал недоумённого отца.

Иначе произошло во сне, за три дня, перед смертью отца… После встречи, Утробин не ушёл, как всегда, а пригласил Николая Гурьевича, к себе в гости. В глухую комнату, без окон и дверей. Потом, он пригласил отца прилечь, отдохнуть на кровати. Расстелившись сам, на соседней лежанке… Проснувшись, отец рассказал маме сон и подытожил: «Приготовить чистое бельё и костюм, Роза. Я скоро умру…».

В чём же дело? Выходит, что подсознание умирающего человека, обрабатывает скрытые, биологические импульсы? Или это предвидение, некая способность мозга, извлекать сведения из внешнего источника? Как разобраться в этом, чтобы найти истину? Я склоняюсь к тому, что наше сознание, способно подключаться к глобальной, информационной сети! Которая незримым облаком, обволакивает землю и веками работает, на неизвестных человеческой науке, принципах бытия.

Как нам, обычным людям, представить то, что выходит за рамки, нашего понимания? Верующие, зовут эту ипостась Богом! Прочие же, не столь легковерные люди, могут называть эту субстанцию, энергетическим фоном… Который возможно, простирается своей иной, разумной составляющей, далеко за пределы нашей, солнечной системы! Мои рассуждения, пожалуй странны, для Советского человека, считавшего в прошлом, что религия, это опиум для народа! Не обокрали ли мы, самих себя, самоутверждаясь в Научном атеизме?!

Где истина? Я не знаю, и видимо не узнаю, до конца жизни… Хотя я убеждён в том, что человеку, для общения с информационным полем земли, либо вселенной, не нужен посредник, в лице жреца, медиума или попа!

Каждый из нас, должен самостоятельно находить, свой индивидуальный путь. Повидав на свете многое, я начал задумываться о фундаментальных вещах, на которых покоится, растущее здание, человеческого общества. Мне пришлось начать, аналитически размышлять, десять лет назад, во время написания романа, об экстрасенсорных способностях человека.

Начав писать, для развлечения, я постепенно увлёкся и вложил в роман, немалую часть, своей души! Именно он, заставил меня задуматься о религии и выработать собственный взгляд, на основополагающие принципы, природы Вселенского бытия. Недавно, мне припомнилась пара случаев, которым, будучи взрослым человеком, я в своё время, не смог дать, разумного объяснения.

Незадолго до смерти, знакомых мне товарищей, я обратил внимание, на их необычный вид! Первым из них, был экспедиционный взрывник, Меркучев Алексей, а вторым Серов Николай – рабочий топографического отряда. Они оба, при нашей встрече, выглядели просветлёнными! Конечно, если так можно выразиться… Их лики, неясно светились, каким-то внутренним светом. Два человека, два отрешённых лица, во взглядах которых, читалось полное спокойствие.

Ребята выглядели ангелоподобно, хотя по жизни, они не были святошами! Матерились и выпивали, точно также, как мой старший рабочий, Бадретдинов Мамед. Будучи выносливыми, Таймырскими «пахарями». Тем не менее, их вскоре не стало… После смерти деда Адама, отец продолжал самостоятельно, достраивать дом и наша жизнь, постепенно вошла в привычное русло.

Глава 5. Станица Лабинская. 1946 год

Наступил цветущий август. Однажды на досуге, сын отцовского друга, сосед Павлик, изобрёл несложный для понимания Тарабарский язык. На котором, уже через несколько дней, заговорили старшие ребята.

Говорящий на тарабарском, ко всем слогам Русских, информативных слов, добавлял зависимый ритмослог «р-с». Который приобретал собственные, вторичные гласные, идентичные первичной гласной, управляющего русского слога. Например имя Володя, вместе с зависимым ритмослогом, звучало как «ВОросоЛОросоДЯряся», а слово мама, как «МАрасаМараса».

Вот почему нам, для понимания тарабарских выражений, важно было научиться, отсеивать вводящий в заблуждение – зависимый ритмослог! Не поняв этого, я наивно посчитал, что научился говорит по-тарабарски, а Валерка не задумываясь, начал выдавать звонкие, якобы тарабарские рулады… После чего, мы радостно поднялись, по крутым ступенькам трибуны, на дощатый настил и замерли в нерешительности, вблизи старших ребят.

Немного погодя, нам стало очень любопытно. Так как ребята, не замечая нас, постоянно жестикулировали! Помогая друг дружке, наглядно постигать тонкости, новомодной речи. Поэтому, горя желанием войти, в круг тарабарского общения, мы начали горланить. Невзначай, привлекая к себе, их внимание. Ребята притихли и неопределённо пожимая плечами, нас немного послушали… Правда затем, недовольно отмахиваясь, начали прогонять!

Я возмутился: «Мы уверенно тарабарим! Что вам не нравится?!». На что те, с улыбкой возразили: «Вы балаболите языками, без всякого смысла!». Тогда я, взглянув на замолчавшего брата, упрямо заявил: «Но ведь мы, горланим очень красиво!». После чего, откровенно посмеявшись над нами, собравшиеся высказались, предельно ясно: «Идите отсюда! Займитесь чем-нибудь другим».

«Чёрт возьми! – подумал я. – Сами тарабарят без умолку, а нам с Валеркой, напыщенно не велят!». И только через неделю, ко мне пришло понимание, тарабарских фраз… Тем не менее, братец продолжал выкрикивать, бессмысленные рулады. Которыми он сам, подталкивал меня, сперва к тайным, а затем к явным, обидным насмешкам.

На окраине посёлка, рядом с нашим домом, разросся густой орешник. Ветки которого, так сильно переплелись между собой, что стали напоминать, тропические джунгли! Пройти через кустарник по земле, стало невозможно и кто-то из сверстников, предложил «ходить» по верхам! Примерно так, как это делают обезьяны…

Вскоре выяснилось, что наши легкие тела и цепкие руки, натренированные лазаньем по столбам, позволяют бегло перескакивать с ветки на ветку. Хотя временами, мы срывались и падали вниз! Правда нас, награждая легкими царапинами, останавливали хитросплетения лозы, в низах густого кустарника.

Хватаясь за гибкие ветки, мы научились прыгать далеко и точно. Причём старшие, а потому более тяжёлые ребята, как выяснилось вскоре, не могли передвигаться в верхах! Тем паче, с такой ловкостью и быстротой, с какой им на зависть, передвигались мы… Наряду с парой, наиболее цепких ребят, я прыгал как настоящая обезьяна! Меня до сих пор, удивляет наша живучесть! Всех тех, бесстрашных шестилеток Малой Лабы, которые во время головокружительных прыжков, не сломали себе, неокрепших конечностей. Тем самым, предвосхитив и опробовав воочию, киношную неуязвимость, послевоенного «Тарзана».

Незаметно подкралась осень. Утром первого сентября, посоветовавшись с мамой, Николай Гурьевич повёл меня в школу. Немного прихрамывая, я семенил по дороге, вцепившись в его руку и трусливо ныл… Пару недель назад, под моей коленкой, выскочил крупный чирей, который только накануне, вышел в горячей бане и моя нога, снова начала сгибаться. Только я, хныкал не из-за терпимой, подколенной боли, а из-за того, что не хотел знать, непонятных букв! Не хотел учиться, в непонятной школе и вопреки уговорам, ласкового отца, мечтал удрать…

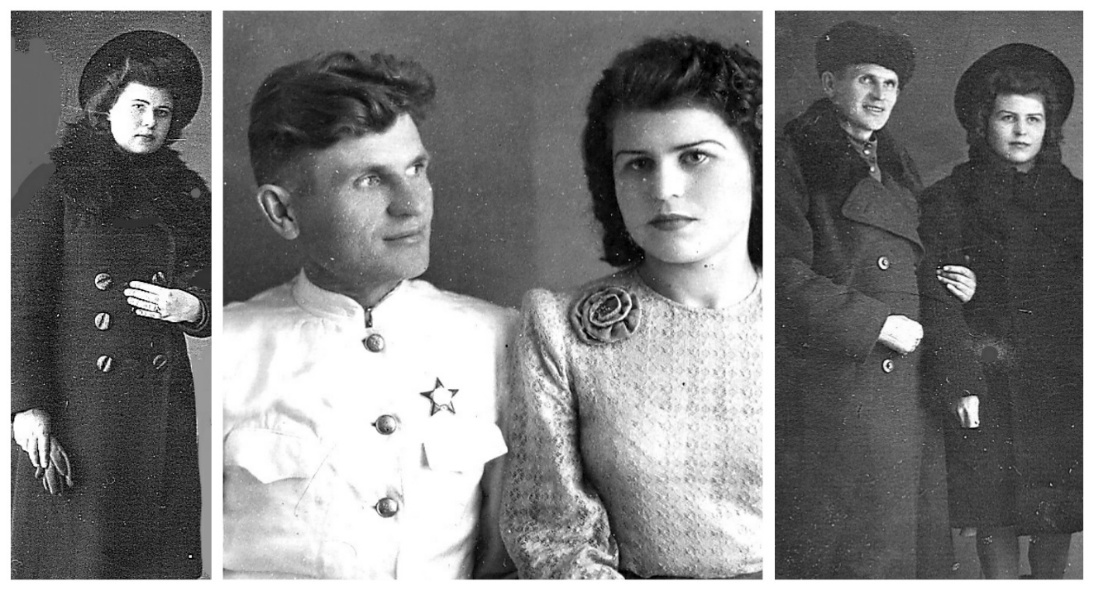

Моей первой учительницей, стала двадцатилетняя девушка, Роза Степановна Дуцинина. Которая была старшей дочерью Веры Фёдоровны Дуцининой, пожилой учительницы, ведущей занятия, в старших классах. Немногословная Роза Степановна, нравилась мне меньше, чем её младшая сестра, мило картавящая, хохотушка Тамара. Поскольку с той, можно было поговорить о чём угодно, или запросто посмеяться.

Роза Степановна, будущая жена нашего дяди Вити, была другой… Она считала себя красавицей и делала всё, чтобы выглядеть исключительно. По тогдашней моде, её брови были выщипаны безупречной ниточкой, а волосы уложены привлекательным валиком. Причём строгий костюм девушки, был всегда отутюжен, а в платья подложены ватные плечики. Тем не менее, от неё, можно было ожидать, чего угодно! Роза могла неожиданно вспылить, накричать на весь класс или устроить истерику, со слезливыми воплями.

Вопреки занудным прихорашиваниям Розы, её младшая сестра Тамара, собиралась на выход, весьма споро, предпочитая надевать воздушные, цветастые платья. По моему она, была тайно влюблена в Виктора Адамовича…

Каково же было, наше с Валеркой удивление, когда вдруг выяснилось, что наш дядя, предпочёл скромной Тамаре, расфуфыренную Розу! Которая как оказалось в последствии, была исключительной неумёхой, не подготовленной к семейной жизни. Тем не менее, дядя Витя, её очень любил, до самой смерти.

Однако в поселковой школе, Роза Степановна добросовестно обучала наш класс. Помимо разучивания букв, она учила нас тому, как правильно держать ручку, со стальным пером и делать умеренный нажим. Хотя её уроки, часто прерывались нудными и малопонятными нравоучениями.

Школьные прописи, были расчерчены сеткой продольных, наклонных и поперечных линий. Которые на уроках чистописания, помогали всем первоклассникам, начинать правильно писать. Со временем, тяготея к изяществу, наши корявые буквы, начинали приобретать правильный размер и наклон.

Вопреки мудрости наших предков, в современных школах, чистописания нет! Поэтому в почерке, современной молодёжи, отсутствует стиль. Более того, шариковая ручка, погубила искусство каллиграфии, вместе с пером и чернильницей… Нынче всяк, пишет абы как! Хотя немногие старшеклассники, ещё способны написать красиво, чертёжным шрифтом.

Начиная с первых уроков, Роза Степановна приучила наш класс, к осанистой усидчивости, внимательности и сосредоточенности, а после каждого, сорока пяти минутного занятия, наступали весёлые перемены. Во время которых, мы полностью выплёскивали, скопившуюся энергию и находили великое множество, интересных занятий.

Подобно гимназистам прошлого, из тетрадных листов, мы научились сворачивать белокрылых голубей! Правда теперь, в эпоху бурного развития Советской авиации, мы стали называть последних, бумажными самолётиками… Множество которых, вопреки недовольствам взрослых, мы радостно запускали, в голубое небо!

Больше всего, нами ценилась лощёная бумага тетрадей. Поскольку самолётики, сделанные из неё, получались намного прочнее и летали дальше. Бегая возле школы, мы часто напевали, ныне позабытую, детскую песню: «И красных пионов, огромный букет, ей дали ребята в отряде… Вождю передать, на военном параде!».

В тоже время, мне хорошо запомнилась, пародия школьного озорника, на песню военных лет. Которую мы распевали, во всё горло, желая досадить нашей учительнице.

Ученики!

Директор дал приказ

Поймать училку

И выбить правый глаз!

За наши двойки и колы

За наши парты и столы

За нашу волюшку

Чернилами огонь!

Горит в зубах

У нас

Казбека папироса…

Мы рождены

Чтоб двойки получать!

Пылают дневники

Облитые бензином

А дома горько плачет

Наша мать!

Ученики!

Директор дал приказ…

Песня была длинной, да только время течёт неумолимо и я позабыл её продолжение, вместе с лицами, школьных ребят… Пожалуй, кроме одноклассника Яши! Который не понимал, зачем нужно выводить палочки и буквы в прописи, придерживаясь ограничительных линий, а потому рисовал большие каракули, похабя школьные тетради.

Как принято говорить сейчас, Яков оказался, умственно отсталым мальчиком. Поэтому, когда тягостная неподвижность, его окончательно выматывала, он нас спрашивал: «Ребята, чего мы сидим?! Пошли играть!». И уходил… Сопровождаемый истерическим визгом, Розы Степановны!

В Яшиной хате, был земляной пол. Который его мама, раз в неделю, покрывала тонким слоем грязи, смешанной с коровьим навозом. И до тех пор, пока свежая подмазка не высохнет, входить в светлицу, никому не дозволялось. Чистота и свежесть в поселковых домах, поддерживалась строго, а потому ребятишкам с грязными, немытыми ногами, не разрешалось заходить домой.

В Малой Лабе, как и в Мендоли, деревянные полы, столы и лавки в домах, не были крашены и выскабливались хозяйками вручную, до безупречной белизны. В начале ноября, отца перевели в станицу Лабинскую. Там, в тресте «Севкавзолото», он незамедлительно приступил, к исполнению обязанностей, начальником Пожарно-вахтёрской службы, а через неделю, вместе с мамой, мы переехали к нему. Таким образом, по истечении четырёх с половиной месяцев, мы покинули Малую Лабу.

В недорогом, потемневшем от времени, станичном доме, принадлежащем мрачной старухе, которая в упор, не замечала меня, вместе с братцем Валеркой, отец снял для нашей семьи, просторное жильё. К частному строению, примыкал ветхий забор, ограждающий неухоженный сад, совмещённый с заросшим огородом.

Тем не менее, к неоспоримым достоинствам этого дома, помимо больших комнат, можно было отнести, два независимых, парадных входа. Когда мы вошли в жилой зал, расположенный на нашей, съемной половине дома, то увидели на столе, булку белого хлеба. Мы поужинали, заедая им досыта, последний раз… Так как на Кубани, вопреки хорошим урожаям, начался голод.

Сперва в магазинах, исчез хлеб, а потом остальные продукты. Местные жители, несмотря на трудности, имели огороды и пережидали зиму, имея копчения и соления, про запас, в отличие от нас, прибывших с холодами. Поэтому мы начали голодать.

В Малой Лабе, мама работала продавцом, но найти работу в станице, ей не удалось. Причём зарплаты отца, для полноценного питания семьи, нам не хватало. Вот почему родители, ходили полуголодными, отдавая нам с братом, самое питательное и вкусное. Правда мой растущий организм, требовал большего…

Нас спасла мама! В первую очередь, она старалась накормить, работающего мужа, который в любой момент, мог слечь с обострением туберкулёза, а потом трёхлетнего брата и меня. Поэтому сама Роза Адамовна, часто рассасывала только соль…

Вопреки невзгодам, жизнь шла своим чередом. Мы с братом, быстро перезнакомились с мальчишками и девчонками, на нашей улице и переняли их колоритный, казацкий говор. Который оказался, чем-то средним, между украинским и русским языком. Мы сами, придумывали себе новые игры. Однажды вечером, соседская девочка Алла, начала пересказ, сказочной повести «Волшебник Изумрудного города».

Через три дня, талантливая рассказчица, завладела вниманием улицы. Мы слушали Аллу и почти зримо, переживали приключения Элли и пёсика Татошки, в сказочной стране. Постепенно, такое времяпровождение в дворовом кружке, стало предпочтительным, а частые исчезновения Аллы, теперь воспринимались всеми, как катастрофа!

Прочие члены, нашей дворовой компании, не были так начитаны, как умница Алла… Тем не менее, подражая рассказам девочки, мы начали сами придумывать и сочинять небылицы. Назвав свой коллективный, мыслительный процесс, необычайно точно: «Враки»! Теперь при встрече, мы переговаривались так…

– ты куда идёшь, Санёк?

– Иду на «враки». Там Ерёма, собрался врать, про Багдадского вора!

– Тогда я тоже, иду!

В первые дни, наших самостоятельных пересказов, отличился худенький, шустрый мальчишка – Витька Ерёмин. Которого взрослые, считали настоящим хулиганом! Так как он, сверх меры, проявлял свой вспыльчивый, упрямый характер. Где Витька, ухитрился посмотреть, сказочный фильм «Багдадский вор», я не знаю… Только потом, он несколько дней, с увлечением рассказывал, про всесильного джина, жестокого волшебника и огромного паука.

Ежедневные враки, приучили меня, придумывать перед сном, коротенькие фантазии… В которых я, будучи главным героем, расстраивал себе, бронированные истребители и неуязвимые, подводные лодки. Которые затем, своей неустрашимой рукой, я направлял в ряды ненавистных, фашистских эскадр. Гибнущих повсеместно, от моих победоносных атак! Вечерняя мечтательность, свойственна мне и сейчас.

В Лабинской школе, вскоре выяснилось, что у меня отличная память! Как зрительная, так и слуховая… На уроках, я сидел внимательно, а потому запоминал всё, что рассказывает и показывает, наш классный учитель. Поэтому мне, не приходилось заниматься глупой зубрёжкой. Правда читать, я долго ленился, а потому акал и бэкал… Хотя если мне, наперёд случалось, услышать начитываемый текст, то мои тягомотные мычания, исчезали враз… Мама долго сердилась, прислушиваясь к моим козлиным блеяньям, а потом разозлившись, отстегала ремешком.

В разгар холодов, я заболел гриппом, а потому десять дней, не ходил в школу. Под приглядом мамы, мне приходилось лежать в постели и нудно дожидаться, возвращения домой отца, вместе с братом. В полдень, я уныло представлял, как в детском садике Валерка вкусно обедает, а мои одноклассники в школе, дружно играют на большой перемене.

Под неустанным руководством Розы Адамовны, я сперва решал задачи и примеры по арифметике, а затем переписывал в тетрадь прописей, тексты из букваря. В те дни, я прочитал свою первую повесть «Замок железного рыцаря», написанную Кубанским писателем, Поповым Василием Алексеевичем. В книге рассказывалось о судьбе, двух русских ребят. Мальчика Коли и девочки Наташи. Которые были привезены фашистами в Германию.

Красноармейцы обнаружили истощённых ребят, привязанными к заминированным стульям. Тем не менее, сапёры обезвредили боезаряд и спасли детей. После этого, Коля и Наташа, стали детьми стрелкового полка, расквартированного в имении Германского барона. Действия книги, происходили на побережье Балтийского моря. Причём штаб полка, располагался в старинном замке, в зале которого, стоял железный доспех Тевтонского рыцаря.

Таинственная смерть часового в безлюдных покоях замка, послужила толчком, для обследования, близлежащих окрестностей. В итоге, под каменными постройками замка, дети обнаружили убежище эсэсовцев, с запасами провизии, оружия и тайным причалом. К которому был пришвартован, полностью исправный, быстроходный катер. Благодаря Коле и Наташе, солдаты полка, по тайным проходам замка, вышли на фашистский отряд и дав бой, вовремя обезвредили.

Я был в восторге, от прочитанного и попытался выдумать нечто похожее, а потому выписал в тетрадь, понравившееся мне выражение, одного военного: «Ну, что вы, доктор! Мышь и ту бы я заметил. Не спал, не дремал ни минуты». Только дальше этой фразы, моё сочинительство не пошло…

Второй, прочитанной мною книгой, была «Повесть о настоящем человеке», принадлежащая перу Бориса Николаевича Полевого. В ней рассказывалось о судьбе рядового, Советского лётчика – Маресьева, который был сбит Германским лётчиком и с повреждёнными ногами, мужественно выбирался из леса. Его подобрали партизаны и отправили в Москву. Герой лишился ног, но освоив протезы, вернулся в ряды истребителей и продолжал сражаться за Родину, побеждая фашистов!