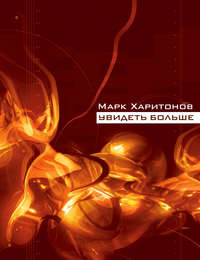

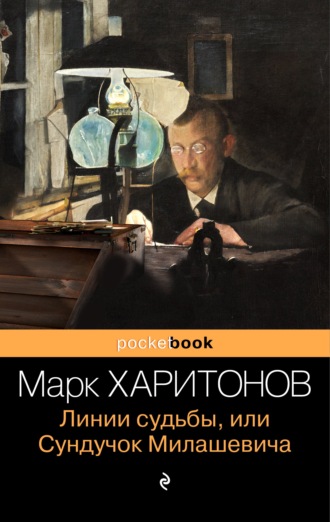

Линии судьбы, или Сундучок Милашевича

Полная версия

Линии судьбы, или Сундучок Милашевича

Жанр: современная русская литературатайны прошлогопроза жизнисвязь временфилософская прозавремя и судьбы

Язык: Русский

Год издания: 1992

Добавлена:

Серия «Pocket book. Эксмо»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу