полная версия

полная версияИстория Бузовьязовского района. Люди и судьбы

С 1781 г. сюда заселились служилые татары из деревни Медяна Курмышской округи Симбирского наместничества (ранее деревня входила в состав Алатырского уезда).

После крестьянских реформ 1860-х годов селение входило в состав Ишпарсовской волости Стерлитамакского уезда. Селение в статистических материалах показывалась как Балыклыкулева 1-я, 2-я и 3-я. Все они располагались в 40 верстах от уездного центра и 8 верстах от волостного правления в селе Макарово. В 1906 году материалы по деревням показаны так:

Балыклыкулева 1-я, при оз. Балыклыкуль, просёлочная дорога, хлебозапасный магазин, мечеть; 84 двора, 245 мужчин, 241 женщина;

Балыклыкулева 2-я, при том же озере, просёлочная дорога, хлебозапасный магазин, мечеть, бакалейная лавка, базар; 114 дворов, 309 мужчин, 319 женщин;

Балыклыкулева 3-я, при озере Балыклыкуль, просёлочная дорога, бакалейная лавка, мечеть; 140 дворов, 381 мужчина, 384 женщины31.

В 1870 году в Балыклыкуле было две мечети, училище, водяная мельница32.

В 1920-е – начале 1930-х годов жителями села Балыклыкуль основаны следующие селения: Байкал (в 1927 году).

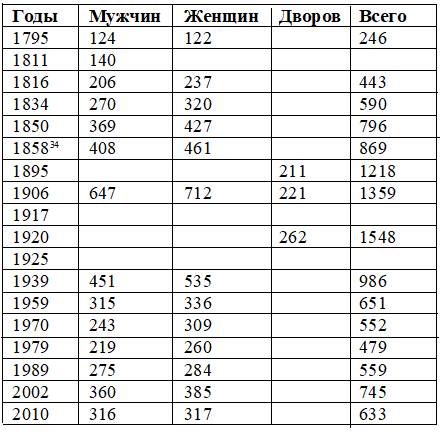

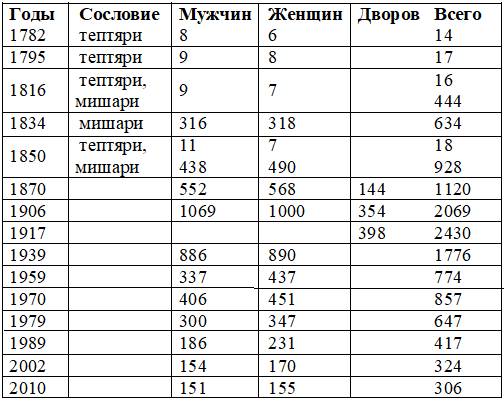

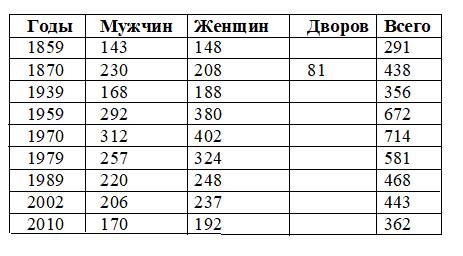

Население деревни Балыклыкуль в XVIII-XXI веках:

Бекетово

Население деревни Бекетово в XVIII-XXI веках:

Население деревни до крестьянских реформ 1860-х годов относилось к горнозаводским крестьянам. К 1811 году селение состояло во владении вдовы полковника Бекетовой, по фамилии которых и было названо селение. Хотя крестьяне и относились к горнозаводским, но ни к каким работам на уральских горных заводах они не привлекались. Дело в том, что земледелие в горных областях Уральских гор, где и находились горные заводы, было нерентабельным делом, и урожаи хлебов при горных заводах в долинах не давали нужного эффекта. Вот и пришлось горнозаводчикам Твердышевым и Баташевым для обеспечения хлебом рабочих горных заводов покупать земли под Уфой, заселить эти земли крестьянами в основанных ими деревнях Подлубово и Бекетово, которые и должны были поставлять на горные заводы хлеба. В ряде источников деревня показывается как «от Миниярского завода выселок».

В 1850 году из более чем 100 хозяйств селения 16 представляли клан Симоновых. Шапошниковых было 13 семейств. Немало было Кондровых, беляевых, Березиных, Шонгуровых, Вишевых, Жулиных. Также в селении проживали семейства Пискуновых, Шориных, Садовниковых, Фиениных, Воробьёвых, Кулаковых, Вдовиных, Козловых, Шамовых, Лебедевых, Фроловых, Иванушкиных, Лабшиных, Удаловых, Карташевых.

После крестьянских реформ 1860-х годов селение состояло в Воскресенской волости Уфимского уезда. Селение наряду с Подлубово и Сихонкино являлось одним из наиболее крупных в волости. Сама волость в источниках начала XX века характеризовалась так: «В волости 28 селений. Преобладающий род занятий жителей, в числе 10489 душ обоего пола, земледелие, а побочный – извозный промысел. В пределах волости протекают речки Уршак и Узень. Местность в общем ровная35». В составе волости были следующие населённые пункты:

пос. Аксаковский (при р. Уршак, на просёлочной дороге; 3 двора, 12 жителей);

село Андреевка (при р. Уштиле, на просёлочной дороге, церковь, построенная в 1891 году, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, две бакалейные лавки; 170 дворов, 1038 жителей);

д. Атаевка (на почтовом тракте; 4 двора, 16 жителей);

выселок Балтинцы (при просёлочной дороге, при р. Уштиле; 17 дворов, 95 жителей);

д. Баранцева (при р. Терекле, на просёлочной дороге; 19 дворов, 110 жителей);

д. Бекетова (при р. Уршаке и Узени, на почтовом тракте, земская школа, три бакалейные и пивные лавки, хлебозапасный магазин);

село Булгаково (Воскресенское) (на почтовом тракте, при р. Уршаке, церковь, построенная в 1851 году, почтовое отделение, волостное правление, хлебозапасный магазин, две бакалейные и пивные лавки, земская школа, ремесленное училище; 73 двора, 447 жителей);

д. Верхнее Тимкино (при р. Уштиле, на просёлочной дороге, бакалейная лавка, мечеть; 115 дворов, 581 житель);

д. Верхнее Угличинино (на просёлочной дороге, при р. Терекле, хлебозапасный магазин, бакалейная лавка; 53 двора, 291 житель);

д. Гординовка (на почтовом тракте, при р. Уршаке; 10 дворов, 59 жителей);

д. Журавлёвка (на просёлочной дороге; 11 дворов, 70 жителей);

д. Ильтерякова (на просёлочной дороге, при р. Уштиле, хлебозапасный магазин; 55 дворов, 366 жителей);

д. Камышлы (на почтовом тракте, при р. Уршаке, хлебозапасный магазин четыре бакалейные, пивные и винные лавки, земский этапный дом; 55 дворов, 277 жителей);

д. Королёвка (на просёлочной дороге, при р. Уршаке, хлебозапасный магазин; 19 дворов, 74 жителя);

село Ляхово (на просёлочной дороге, при р. Уршаке, церковь, построенная в 1895 году, хлебозапасный магазин, церковно-приходская школа, две бакалейные лавки; 120 дворов, 710 жителей);

выселок Нагорка (на просёлочной дороге; 6 дворов, 35 жителей);

д. Нижнее Тимкино (на просёлочной дороге, при р. Уштиле, две бакалейные лавки, мечеть; 118 дворов, 661 житель);

д. Нижнее Угличинино (при р. Уршаке, на почтовом тракте, хлебозапасный магазин, бакалейная лавка; 35 дворов, 76 жителей);

д. Николаевка (на просёлочной дороге, при р. Именликуль, хлебозапасный магазин, бакалейная и винная лавка; 129 дворов, 704 жителя);

пос. Никольское товарищество (на просёлочной дороге; 4 двора, 18 жителей);

д. Новиковка (на просёлочной дороге, при р.Терекле, хлебозапасный магазин; 22 двора, 160 жителей);

село Подлубово (на почтовом тракте, при р. Узени, церковь, построенная в 1837 году, хлебозапасный магазин, церковно-приходская двухклассная школа, две бакалейные, пивные и винные лавки; 241 двор, 1499 жителей);

д. Петровка (близ почтового тракта, на р. Уршаке, хлебозапасный магазин; 22 двора, 147 жителей);

пос. Сантура (на просёлочной дороге, при р. Уршаке; 2 двора, 10 жителей);

село Сихонкино (на просёлочной дороге, при р. Уштиле, церковь, построенная в 1864 году, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, четыре бакалейные лавки; 201 двор, 1115 жи);

выселок Тетеревников (на почтовом тракте; 6 дворов, 36 жителей);

д. Топорнина (на почтовом тракте, при р. Уршаке, хлебозапасный магазин, бакалейная лавка; 17 дворов, 120 жителей);

д. Ульяновка (на просёлочной дороге, при р. Кары-Илге, хлебозапасный магазин, бакалейная лавка; 59 дворов, 443 жителя).

Итого: 1807 дворов, 5022 мужчин, 5467 женщин36.

Крестьяне села Бекетово Булгаковской волости И.Г. Кондров, Г.И. Кондров и А.Р. Шапошников 22 марта 1921 года по предложению Л.Д. Цюрупы были приглашены на совет к В.И. Ленину, который беседовал с ними о переходе к продовольственному налогу и мерах по укреплению крестьянского хозяйства. Они участвовали в заседании ВЦИК, на котором был утвержден закон о замене продразверстки продналогом.

По просьбе ходоков, участвовавших в беседе, им выдали удостоверения за подписью В.И. Ленина. Вот одно из них:

«Удостоверение А.Р. Шапошникову

Выдано настоящее удостоверение крестьянину деревни Бекетово, Булгаковской волости, Уфимского уезда, Уфимской губернии Шапошникову Алексею Романовичу в том, что он был вызван мною в Москву для беседы и совета по важному делу, касающемуся крестьянского хозяйства.

В данных им объяснениях и ответах гражданин Шапошников А.Р. обнаружил добросовестное и честное отношение к делу.

Предлагается всем советским властям РСФСР оказывать гражданину Шапошникову А.Р. всемерное содействие к возвращению его к месту жительства к мирному труду.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)»

22 марта 1921 г.

Возвратившиеся из Москвы бекетовцы сделали на Уфимской губернской беспартийной крестьянской конференции в Уфе сообщение о своей поездке и встрече с Лениным. Участники совещания послали на имя Цюрупы – наркома по продовольствию и заместителя председателя Совнаркома РСФСР – телеграмму, в которой заявили, что «с удовлетворением они отмечают издание новых законов о землепользовании».

Болотино

Деревня именовалась также как Ново-Покровское и Болотниковский. Основана деревня в 1891 году русскими переселенцами из Курской губернии37.

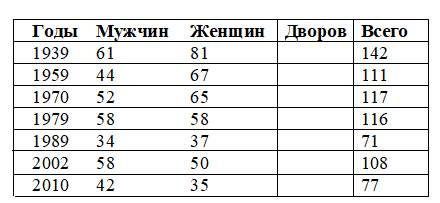

Население деревни Болотино в XIX-XXI веках:

Бузовьязбаш

Население деревни Бузовьязбаш в XX-XXI веках:

Булякай

Население деревни Булякай в XX-XXI веках:

Ильтуганово

Население деревни Ильтуганово в XVIII-XXI веках:

Деревня Ильтуганово возникла на Минской земле в 1764 году, когда ясачных татар припустили башкиры д. Мусино. Первопоселенцем был сотник из д. Карамалы Ильтуган Ильмикеев. Известно, что в восстании Пугачева участвовал 71 ясачный татарин из д. Ильтуганово. Затем деревня дважды упоминается в опубликованных источниках за 1789, 1791 годы. 435 жителей, в т.ч. 22 башкира, при 62 дворах было в 1870 году. По Всероссийской переписи 1897 года деревня насчитывала 812 человек и 140 домов. В распоряжении прихожан находились мечеть и школа, 1 лавка. Деревня тогда названа Алимгулово, причем указано и третье ее название – Именликулево. Перепись 1920 года показала в ней 903 тептяря и мишаря, 184 дома. Наблюдаются, как видно, высокие темпы увеличения населения, происходившего как за счет естественного роста, так и из-за притока тептярей из других мест.

В 1795 году по договорной записи с минцами возникла д. Новоильтуганово. Тогда население ее состояло из 6 мишарей и 72 тептярей. За припуск они платили башкирам 10 руб. в год. Затем сведений о деревне в источниках не встречается. В 1920 году в 49 дворах проживало 224 человека из татар.

Исмагилово

Деревня Исмагилово (Узян Баш) в 1795 году называлась «вновь заведенной» Узянбашевой. Тогда в ней жило 6 мужчин и 7 женщин из ясачных татар. Они переселились из д. Кутлумбетово Бугурусланского уезда и д. Дюсметово Мензелинского уезда. В то же самое время переселились сюда служилые татары (15 мужчин и 7 женщин) из деревень Грибанове и Ключище Сергачкого уезда Нижегородской губернии (бывший Алатырский уезд). В 1816 году в 49 дворах проживало 264 человека.

X ревизия показала 2 башкирских двора из 34 человек, 93 мишарских двора из 547 человек.

Жители деревни осели на покупной земле, закрепленной по купчей записи у помещика гвардии капитана Левашова от 1812 года. Тот в свое время купил ее у башкир – уршак-минцев.

VII ревизия показала имя сына основателя деревни 32-летнего Сейфутдина Исмагилова38.

Население деревни Исмагилово в XVHI-XXI веках:

Ишлы

Основано тептярями на вотчинных землях башкир Миркит-Минской вол. Ногайской дороги по договору 1747 года о припуске (оформлен в 1765 году). В 1783 году здесь зафиксированы ясачные татары, в 1795 – служилые татары, переселившиеся из Сергачкого уезда Нижегородского наместничества (прежде Алатырский уезд). В 1865 году под названием Ишлы зафиксировано две деревни: в одной в 93 дворах проживало 767 человек (занимались земледелием, скотоводством; были мечеть, училище, три водяные мельницы), в другой в 48 дворах – 608 человек (занимались земледелием, скотоводством, лесными промыслами; были мечеть, училище, почтовая станция). С конца XIX века эти деревни учитываются вместе. В 1906 году отмечены две мечети, земская больница, торговые ряды, четыре бакалейные лавки, хлебозапасный магазин. В 1920 году зафиксировано как Ишлы (1-е и 2-е Ишлы).

Население деревни Ишлы в XVIII-XXI веках:

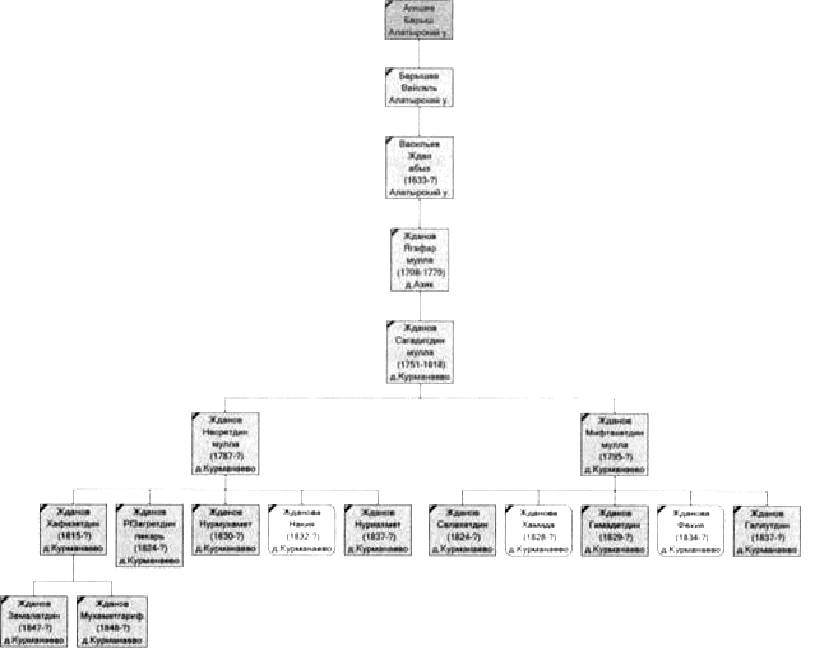

Курманаево

Мишари (в документе – служилые мещеряки) деревни Мукминово Уфимского уезда во главе с Курманаем (Курбанаем) Газеевым 17 января 1757 года заключили договор с башкирами Уршак-Минской волости о припуске их на 20 лет на вотчинную землю пор. Аургаза, там, где до этого была башкирская деревня Бурзяново. От башкир-вотчинников договор подписал житель деревни Мрясево Мряс Юлумбетев.40 Через три года получили указ от Уфимской провинциальной канцелярии о подтверждении их прав на пользование арендованными угодьями. Через 30 лет мишари путем покупки закрепили и эту землю в свое владение. Новая деревня называлась Курманаево. В 1770 году здесь побывал русский академик Иван Лепехин, оставивший описание пещеры, находящейся недалеко от этой деревни.

Проживали в Курманаево и тептяри. Всего одно семейство Уразмета Зигитова (1702 – 1791).

Здесь в 1816 году проживало 444 душ обоего пола мещеряков. В начале XIX века по материалам ревизии известны имена сыновей Курманая Газеева. Это Ашраф (1774 г.), Калкаман (1782 г.) и Асфандияр (1793 г.). В этой деревне обосновались мишарские князья Богдановы и представители рода Ждановых.

После крестьянских реформ 1860-х годов деревня стала волостным центром Уршакминской волости Стерлитамакского уезда. Волость в 1906 году охарактеризована так: «В волости 18 селений, в коих жителей обоего пола 8072 души. Население, состоящее из башкир, тептярей, мещеряков, русских, мордвов и малороссов – переселенцев, занимается исключительно земледелием. В пределах волости протекают речки Уршак, Аургаза, Турсагали. Есть горы, степи, башкирские леса и незначительные болота». В составе волости были следующие населённые пункты: д. Апсалямова;

Хутор Казанский (17 дворов, 91 житель);

Короваевское товарищество (на речке Турсагали; 19 дворов, ПО жителей);

д. Курманаева (при р. Аургазе, две мечети, бакалейная лавка, хлебозапасный магазин, кузница, базары по вторникам, волостное правление; 354 двора, 2069 жителей);

Фрагмент родословной таблицы дворянского рода Диваевых:

Хутор Марьевский (на речке Турсагали; 25 дворов, 176 жителей);

Марьяновское товарищество (на речке Турсагали; 27 дворов, 163 жителя);

д. Мурадымова (на речке Балыклыс, мечеть, бакалейная лавка; 99 дворов, 485 жителей);

село Ново-Макарово (на речке Турсагали, церковь, построенная в 1897 году, бакалейная лавка; 23 двора, 181 житель);

хутор Ново-Петровский (8 дворов, 56 жителей);

д. Ново-Степановка (66 дворов, 458 жителей);

д. Ново-Турумбетово (на речке Уршаке, мечеть, бакалейная лавка; 81 двор, 406 жителей);

д. Старо-Тимошкина (при речке Уршаке, мечеть; 59 дворов, 362 жителя);

д. Старо-Турумбетова (при речке Аургазе, мечеть, бакалейная лавка; 136 дворов, 719 жителей);

д. Султанмуратова (на речках Аургазе и Турсагали, две мечети, бакалейная лавка, хлебозапасный магазин, базар, кузница; 269 дворов, 1382 жителя);

д. Супханкулова (30 дворов, 197 жителей);

д. Терешковка (бакалейная лавка; 52 двора, 279 жителей);

д. Турсагалина (на речке Турсагали, мечеть, бакалейная лавка; 85 дворов, 414 жителей

д. Усманова (на речке Уршаке, мечеть; 46 дворов, 277 жителей)41.

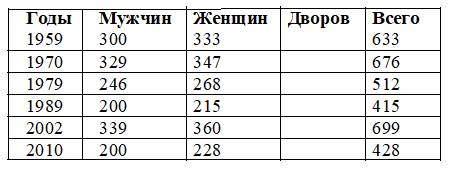

Население деревни Курманаево в XVIII-XXI веках:

Кушкуль

Население деревни Кушкуль в XX-XXI веках:

Деревня основана в начале 1920-х годов переселенцами из деревни Адзитарово. В 1925 году в посёлке Кушкуль проживало всего 19 человек42. Дети на учёбу ходили в Адзитаровскую семилетнюю школу.

Житель деревни Риф Фазлеевич Губайдуллин родился в 1922 году. После окончания Адзитаровской семилетки в 1938 году учился в Уфимской фельдшерской школе. После призыва в РККА присвоено звание младшего лейтенанта. Он воевал в составе 148-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии на Калининском фронте с мая по декабрь 1942 года. В 1943 – 1944 годах воевал в фашистском тылу. С осени 1944 года служил в тыловых частях Красной Армии. Участник войны с Японией. Награждён медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Муксино

История возникновения деревни Муксино связана с родом Резяповых и основанием в 1757 году деревни Муслимово (Бузовьязы). Около 1764 года в Бузовьязах поселились Ишмухамет Сулейманов Диваев, братья писарь Муксин (1733 г.р.) и Зямгур Абсалямовы дети Резяповы, переселившиеся из деревни Азяково (ныне в Бураевском районе РБ). И.С. Диваеву и Зямгуру Резяпову башкиры-вотчинники деревни Мрясево выделили угодья между деревнями Бузовьязы и Тукаево, а Муксину 512 десятин по левобережью Узени (от устья Саката до нынешней д. Муксино, основанной им в 1765 году у возведенной им мельницы).

Ишмухамет Диваев на реке Узень выше устья Саката тоже возвёл мельницу. Мельницы были предусмотрены договорами припуска. Здесь башкирам зерно мололи бесплатно.

Муксин Абдулсалямов сын Резяпов вместе со старшиной Сулейманом Диваевым в 1757 г. был в Санкт-Петербурге и был принят императрицей Елизаветой Петровной.

В 1870 году в деревне имелась мечеть. Жители занимались лесным промыслом.

В 1890-е годы у крестьян деревни имелась двухпоставная водяная мельница43.

Население деревни Муксино в XVIII-XXI веках:

Подлубово

Население деревни Подлубово в XVIII-XXI веках:

Подлубово возникло при впадении речушки Большой Шарлык в Узень. Село Подлубово называли также Староподлубово и по названию церкви Христорождественское (каменную церковь построили в 1837 году). В 1834 г. село состояло из 88 дворов, имело 299 душ мужского пола. 232 дома и 1418 жителей было в 1895 г. 1669 человек и 317 дворов показала первая советская перепись 1920 г. С конца XIX в. действовало двухклассное церковно-приходское училище. Имелись лавки (2), хлебозапасный магазин.

Вот, что сообщал о церкви в Подлубово в одной из своих корреспонденций в «Уфимские губернские ведомости» выдающийся краевед губернии Руф Гаврилович Игнатьев: «19) Рождества Христова, в селе Подлубове, Каменная; построена в 1806 г. помещицей Ириной Ивановной Бекетовой, урождённой Твердышевой. – Причта по штату: 2 священника, дьякон и 3 причетника, с жалованьем 398 р. в год; при церкви 33 дес. земли и дом для одного из священников. Прихожан, кроме селения, в дер.: Бекетовой, Фёдоровке, Ляховой, Сергеевой, Богодаровой и Ефремовой, из русских и чуваш, 628 дв. 1810 м. 1911 ж. Училище здесь с 1862 г., а в 1869 г. обучалось 5 мальчиков»44. В 1930-е годы храм уничтожили, здесь стоял сельсовет. В 2006 году его здание передали верующим, а затем выстроили новую деревянную церковь, освящённую 16 июля 2017 года.

Подлубово было одним из самых крупных селений в округе. В 1861 году в нём насчитывалось 190 дворов, проживало 800 человек. Стояла большая барская усадьба, которую обслуживали 46 чел. прислуги (17 муж., 29 жен.).

Здесь находилась одна из лучших в крае овчарен. Реклама в 1846 году извещала: в имении А.А. Балашёва в Подлубово продаются английские и черкасские породистые племенные овцы и бараны. Обращаться к вотчинному приказчику Игнатью Тараканову. На речке Узень стояла мельница с плотиной, «под 5-ю домами с огородами дворовых людей» было 1689 сажен. Видимо, в Подлубово существовал мини-посёлок дворовой прислуги. В 1866 году всех крестьян Подлубово и Бекетово (770 мужских душ) перевели на выкуп за 92 400 рублей.

В 1874 году за Александрой Васильевной Балашёвой при Подлубово ещё числились 8173 десятины/гектара, но к 1881 году земли были проданы А.И. Кугушеву. Столичная аристократия не собиралась вести здесь хозяйство.

Последние дни старой дворянской усадьбы в 1879 году зафиксировал путешественник, посетивший село. В Подлубово была ямщицкая станция (меняли лошадей), где путники могли заночевать.

«Ночевать в Камышлах отсоветовал смотритель, уверяя, что в Подлубове на следующей станции отличное помещение. […] На станцию Подлубову мы приехали почти ночью; большой помещичий дом обещал, по-видимому, хороший и покойный ночлег. Но вышло на деле не так; в бывшем помещичьем доме одна половина, обращённая в сад, занята училищем, в котором по летнему времени года никого не было.

Везде картина упадка и неряшества: балкон обвалился, крыльцо едва держится. Внутри тоже запустение: двери скрипят и не притворяются, стёкла побиты, и сквозной чувствительный ветер в июньскую ночь веял по комнате. Ночлег был жалкий и неудобный; на станции очень много собак, неизвестно кому принадлежащих.

Утром я вышел на крыльцо; напротив дома находилась хорошая белая каменная церковь, в виде совершенно исправном, как бы свидетельствуя, что духовное переживает земное помещичье. Кругом дома был большой сад, от которого и теперь сохранилось позади много деревьев».

В 1906 году земские статистики показали село Подлубово так – на почтовом тракте, при р. Узени, церковь, построенная в 1837 году, хлебозапасный магазин, церковно-приходская двухклассная школа, две бакалейные, пивные и винные лавки; 241 двор, 1499 жителей45.

Старокузяково

Население деревни Старокузяковово в XVIII-XXI веках:

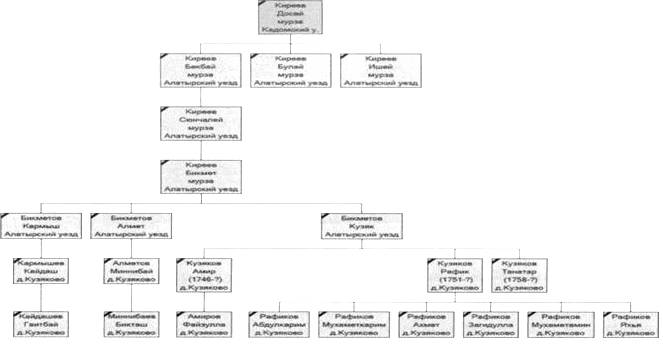

В деревне проживали тептяри и государственные крестьяне из татар, переселившихся из Алатырского уезда. Часть тептярей также восходит по родословным к татарским мурзам Киреевым, прежде проживавших в деревне Овечий Овраг Алатырского уезда46.

Фрагмент родословной таблицы потомков татарских мурз Киреевых

Деревня Старое Кузяково известна с 1710 г., когда ясачные татары (позднее вошли в состав тептярского сословия) поселились на основе договора с башкирами д. Муса Минской волости. Основателем селения является Кузяк Бикметов, внук известного мишарского сотника и толмача Сюнчалея мурзы Киреева. Как получилось так, что дед и остальные родственники находились в мещерякском сословии, а род Бикмета Сюнчалеева оказался в ясачных татарах? Дело, скорее всего, обстояло так. Покидая земли в Алатырском уезде представители рода мурз Киреевых оставляли на пожалованных им землях своих родственников. Еще и в 1680-е годы в Алатырском уезде отмечаются мурзы Киреевы, к примеру, представители рода мурзы Акмая Киреева. Позднее они переселяются в Казанский уезд и обосновываются в районе Чистополя. Среди оставшихся на алатырской земле был Бикмет мурза Сюнчалеев сын Киреев, который уже в конце XVII века переселился в Уфимский уезд. Но к тому времени мишарские сотни уже были укомплектованы и места для Бикмета мурзы в мишарском сословии уже не было. Вот и пришлось ему с сыном подаваться в ясачные татары.

Сам род мурз Киреевых весьма разветвлённый. Они проживали во многих селениях Оренбургской губернии: Каракучуково (ныне Чекмагушевский район РБ), Расмекеево (Кушнаренковский район), ряде селений Чишминского района, Бирюказганово, в Челябинской и Курганской областях.

IV ревизией 1783 года там показано 90 тептярей. В 1859 году в 63 дворах проживал 291 человек. Деревня Новое Кузяково выделилась из коренной деревни в 1782 году, когда там насчитывалось 20 человек. Через 77 лет в 23 дворах проживало 128 мужчин и женщин. V ревизия зафиксировала сыновей основателя коренной деревни Кузяка. Вот их имена -1746 года рождения Амир, 1751 г. Рафик и 1758 г. Танатар Кузяковы. В движении Е. Пугачева участвовало 40 кузяковцев.