полная версия

полная версияГравитационная воронка

Рассматривать это движение в нашем случае удобно на классических диаграммах Минковского. Впервые способ наглядного изображения физической реальности в виде четырехмерного пространства событий, в котором каждая точка представляет собой некоторое событие, определяемое тремя пространственными и одной временной координатами Герман Минковский предложил в 1908 году в докладе «Пространство и время». Эти точки четырехмерного пространства-времени Минковского являются математическими абстракциями, которые не обладают ни пространственным объемом ни временной длительностью. В дальнейшем эти изображения получили название «диаграммы Минковского» и считаются наглядным способом демонстрации сущности специальной относительности и используются для доказательства её истинности.

В общем, универсальном виде диаграмм Минковского имеет примерно вид, как показано на рис.3.1. Текущий момент времени изображен на диаграмме оранжевой линией «настоящего времени в неподвижной системе отсчета (покоя)» или кратко «настоящее покоя». Тонкие штриховые линии, исходящие из начала координат и имеющие угол наклона к оси времени, равный 45о, ‑ это мировые линии света. Все мировые линии движущихся систем отсчета могут иметь угол наклона к оси времени только меньше 45о.

Рис.3.1. Диаграмма Минковского для двух движущихся систем отсчета A и B с точки зрения средней, неподвижной системы отсчёта C

Также на диаграммы мы добавили традиционные вспомогательные линии (калибровочные кривые, «семейство гипербол»). В литературе у них нет общепризнанного названия, поэтому для определенности мы называем их изохронами. Такое название вполне допустимо, оно точно отражает смысл этих линий. Изохрона отсекает на всех без исключения мировых линиях ИСО, движущихся из начала координат, отрезки равного времени, прошедшего от начала движения. Понятно, что изохрон на диаграмме Минковского может быть бесчисленное множество – по величине времени, отсекаемого на мировых линиях ИСО. Все они описываются уравнениями гипербол

Например, изохрона 120, изображенная на приведённой диаграмме желтой штриховой линией, показывает, что во всех ИСО, мировые линии которых дошли до неё, прошло ровно ti=120 секунд от начала движения по их собственным часам.

Все изохроны на диаграммах Минковского располагаются «вдоль» вертикальной оси ветвями вверх (движение в будущее) или вниз (движение из прошлого). К изохронам «ортогонально» располагаются соответствующие гиперболы, которые мы называем «изотрасами», – ветвями вправо (удаление от неподвижной ИСО вправо) или влево (удаление от ИСО влево). Это линии, отсекающие на мировых линиях расстояний отрезки равных дистанций (трасс), то есть, показывающие одинаковое расстояние от начала координат во всех движущихся ИСО. Уравнения изотрас

На рисунке красными линиями показан «комплект» изохроны 80 и соответствующей ей изотрасы 80. Изохроны и изотрасы на бесконечности сколь угодно близко приближаются к мировым линиям света, но никогда не коснутся их.

Для демонстрации приведём анимацию [3], на которой показана динамическая диаграмма Минковского для эксперимента с обменом световыми сигналами между двумя системами отсчета A и B с точки зрения неподвижной системы C.

На приведённой динамической диаграмме Минковского используется изменяющийся, динамический масштаб, то есть, значения возле меток на осях координат постоянно возрастают вместе с течением времени. В этом случае линия настоящего и начало координат остаются неподвижными. Если использовать традиционный фиксированный масштаб, то в приведённой анимации квадрат 80х80 пространственно-временных координат в начале движения, преобразуется в конце движения в квадрат 1000х1000, то есть исходную диаграмму к этому моменту необходимо увеличить в 12,5 раз. Динамическое масштабирование даёт один и тот же размер диаграммы в обоих случаях, изменяется только цена делений осей.

Другим следствием такого масштабирования является то, что движущиеся во времени события и неподвижная (лабораторная) ИСО с линией "настоящее покоя" окажутся "замороженными" в своих определенных, начальных точках диаграммы. Наоборот, события, имеющие определённое, фиксированное время свершения, на диаграмме будут двигаться по своим мировым линии к началу координат, то есть, как бы в обратном направлении, в прошлое, оставаясь при этом в фиксированной точке пространства-времени. Такая диаграмма будет напоминать картину удаляющегося ландшафта: так выглядят деревья, дома, люди, если смотреть на них через заднее стекло уезжающего автомобиля. Все пропорции сохраняются, уменьшаются только размеры.

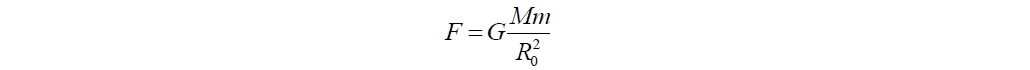

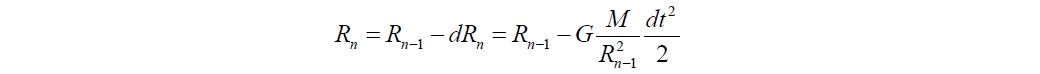

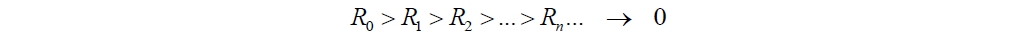

Теперь рассмотрим другой, простейший случай – тело m находится в покое на удалении R0 от массивного тела M. Это массивное тело искривляет пространство-время вокруг себе, что приводит в движение неподвижное изначально тело m. Определим закон движения этого тела. Изначально на него действует ньютонова сила

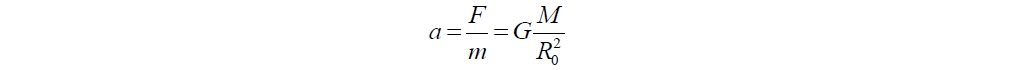

Под действием этой силы тело начинает двигаться с мгновенным ускорением

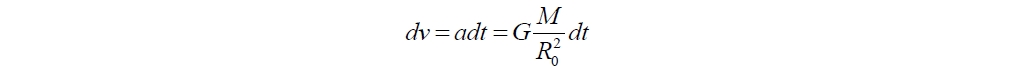

За некоторый короткий момент времени dt тело достигнет скорости dv

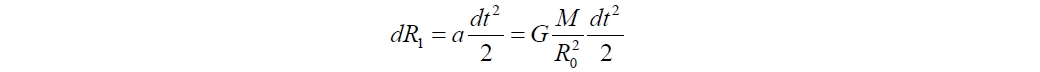

и переместится на небольшое расстояние

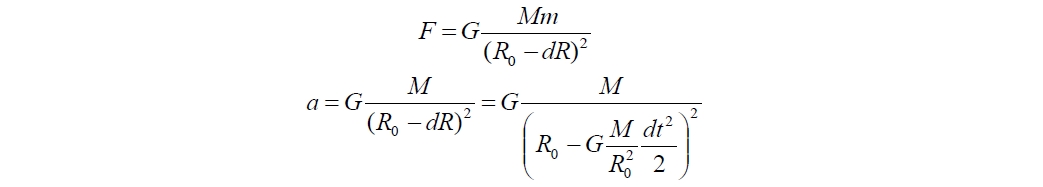

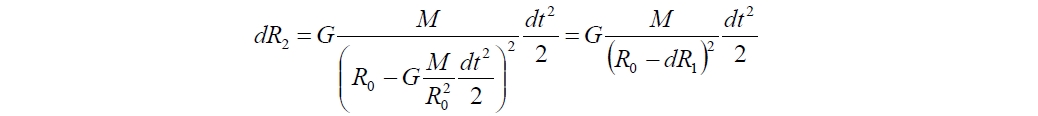

В следующий момент времени сила и ускорение возрастают, поскольку уменьшается расстояние между взаимодействующими телами

Обращаем внимание, что уравнение явно отличается от уравнения движения с неизменным ускорением, от уравнения падения тела в гравитационном поле Земли.

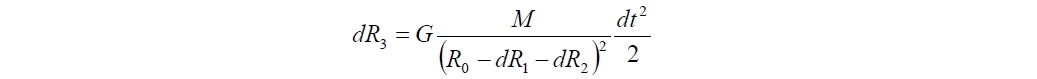

По аналогии, рассматривая равные интервалы времени, находим следующий пройденный интервал

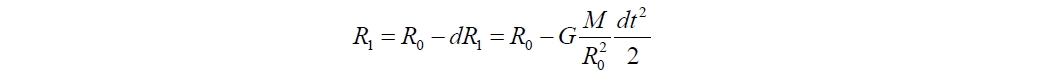

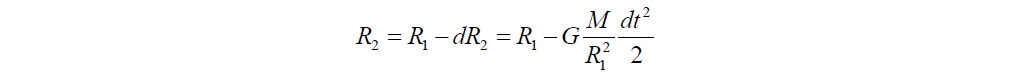

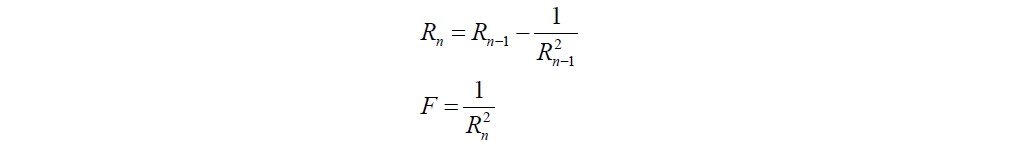

Мы считаем, что к появлению силы притяжения приводит искривление пространства-времени массой тела M. Проявляются эта сила и кривизна в том, что мировая линия, геодезическая тела m также искривляется. Это, собственно, и есть уравнение для визуальной демонстрации кривизны: мы теперь можем построить график, геодезическую на диаграмме Минковского. Для удобства немного изменим уравнения

Следующее уравнение также изменит вид

В общем виде уравнение принимает вид

Очевидно, что

следовательно, в конечной точке сила притяжения, ускорение и кривизна приобретут бесконечно большие значения. Но это в случае точечного объекта M. Мы принимаем, что объект либо имеет конечные размеры – r0, либо тело m приблизится к нему на конечное расстояние, либо "пролетит" мимо по другой координате.

Мы не будем пытаться решить эти уравнения аналитически, поскольку они позволяют довольно просто построить график непосредственно. Для построения графика кривизны, считая его тождественным графику силы, преобразуем уравнения к качественно подобному виду

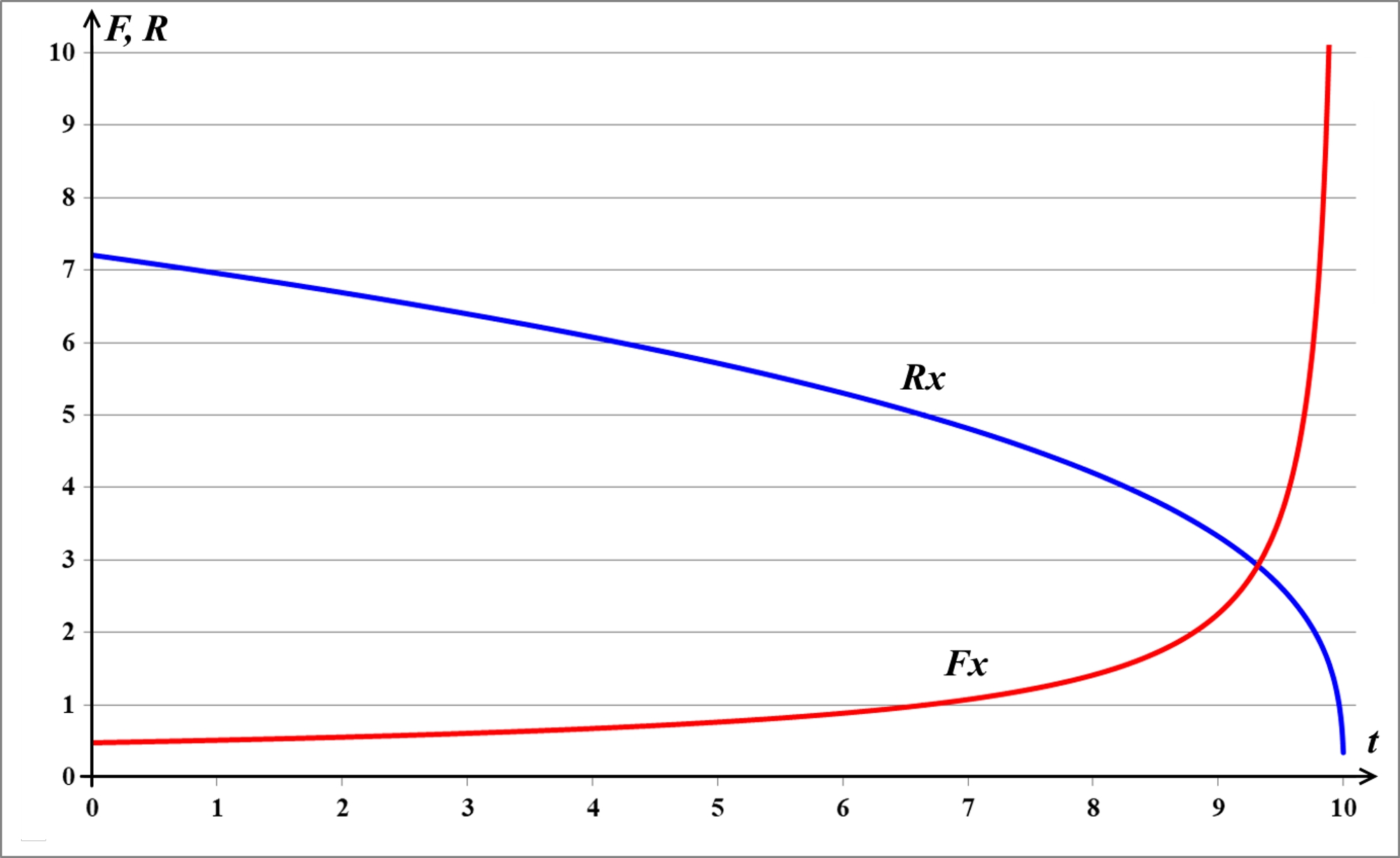

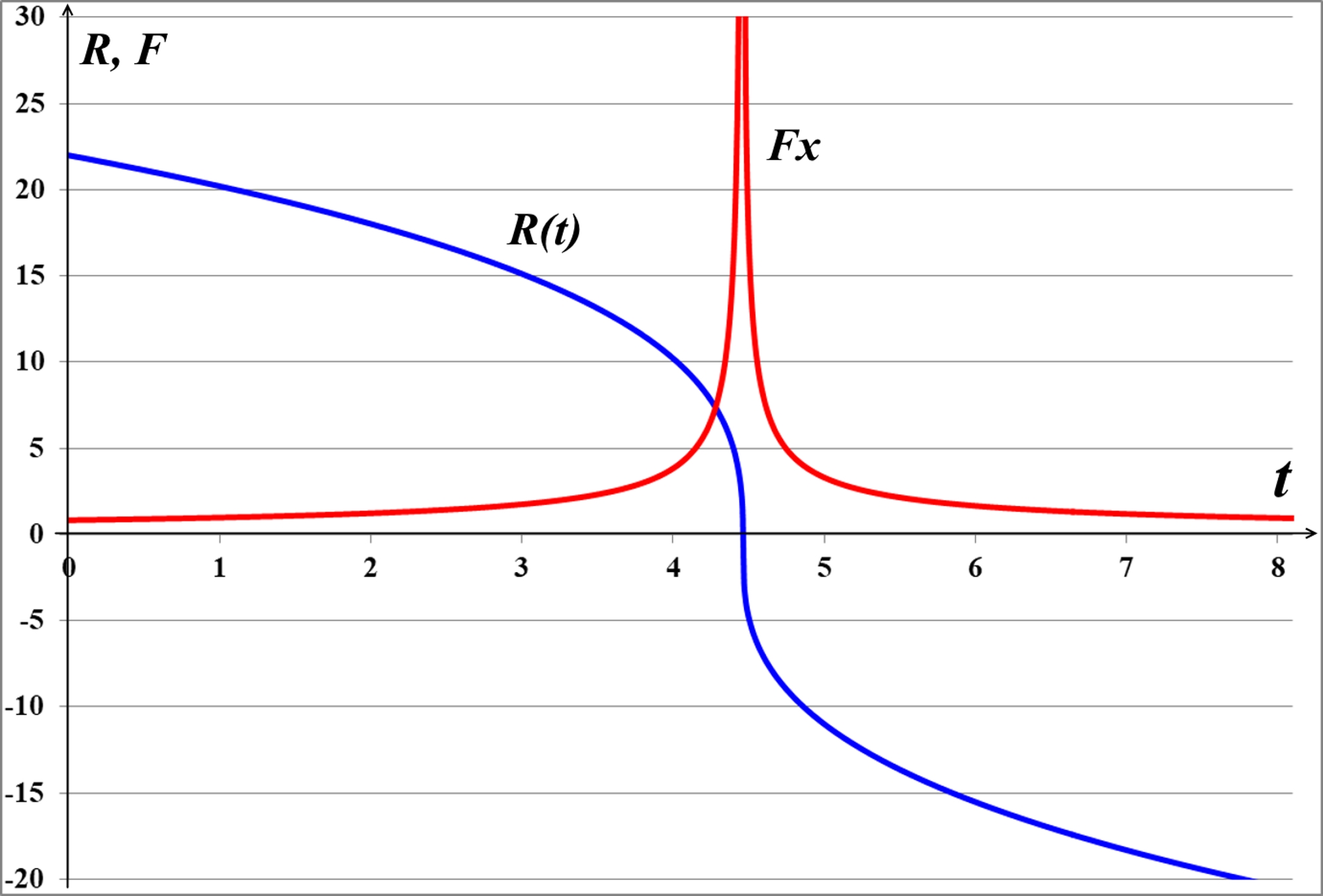

Строим графики этих уравнений, помня, что они являются функциями времени

Рис.3.2. Тело падает на массивную звезду. График силы Fx соответствует кривизне пространства-времени. Вблизи звезды кривизна очень велика, в проделанных вычислениях график уходит к значениям Fx ~ 200.

Традиционные для физики Ньютона графики рис.3.3 показывают ситуацию падения пробного тела на звезду, после чего его мировая, геодезическая прерывается, пробное тело сливается со звездой. Однако возможна и ситуация, что пробное тело "промахивается" мимо звезду и продолжает своё движение далее, удаляясь от неё. Эту картину демонстрируют те же уравнения, что и для первого этапа движения, этапа падения. Нужно просто продлить графики во времени. В результате получаем графики более полные

Рис.3.3. Пробное тело m падает на звезду M, но в последний момент траектория тела проходит мимо звезды, по другой координате (не показана). Вблизи звезды, на наименьшем удалении от неё сила Fx резко возрастает, пик уходит далеко за границы рисунка. Если развернуть время в точке пика, то график R(t) приобретёт вид параболы, соответствующей броску тела вверх в обозначениях физики Ньютона.

Если развернуть влево нижнюю часть графика силы, то есть, в обратном направлении времени, образуется некоторое подобие параболы, описывающей в физике Ньютона бросок тела вертикально вверх. Как мы отметили, изобразить графически воздействие кривизны пространства-времени на тела либо весьма сложно, либо вообще невозможно. Гравитационные воронки, рассмотренные выше, являются графиками кривизны или силы. Но механизм движения на этих графиках практически не просматривается, неясно, как именно кривизна вызывает перемещение тел, вызывает появление реальной силы, вызывающей их движение.

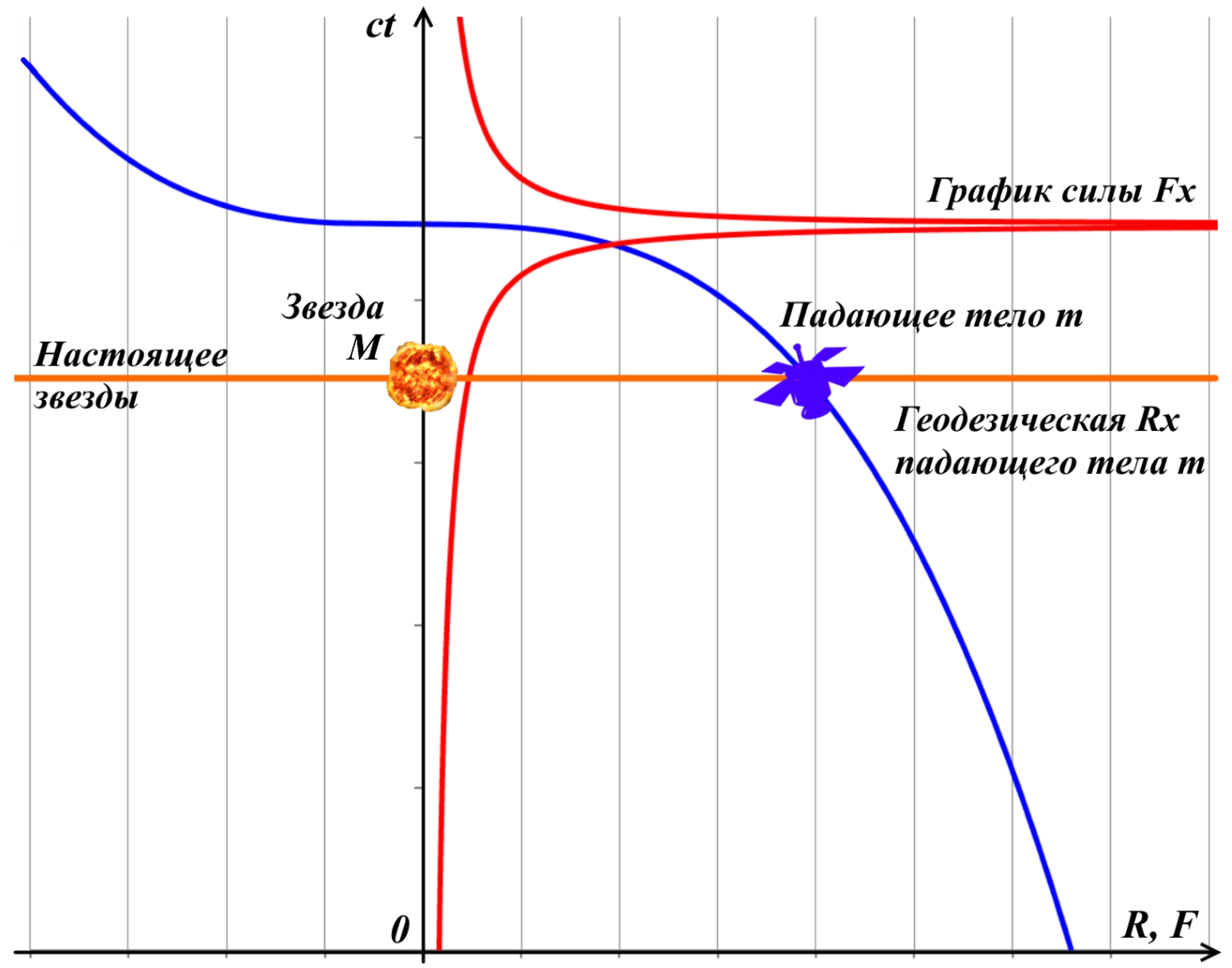

Рис.3.4. Диаграмма Минковского на основе графиков рис.3.3 – пробное тело m падает на звезду M, но в последний момент траектория тела проходит мимо звезды, по другой координате (не показана). Сила Fx является эквивалентом кривизны пространства. Вблизи звезды, на наименьшем удалении от неё кривизна резко возрастает, пик уходит далеко за границы рисунка. Если в точке пика развернуть левую часть графика R(t) вниз, то он приобретёт вид параболы, соответствующей броску тела вверх в физике Ньютона.

На рис.3.2 и рис.3.3 мы показали систему с одной пространственной координатой. В этом случае любое тело может двигаться только либо к наблюдателю, либо от него. В частности, такая система описывает бросок мяча вверх. Кроме того, мы можем в ней рассмотреть и ситуацию с искривлённым пространством рис.1.1 и даже рис.1.2, считая, что притягиваемое тело движется только по одной координате.

На рис.3.4 приведена условная диаграмма Минковского, построенная по графикам рис.3.3. Условность заключена в том, что время, сила и расстояния измеряются в неопределённых единицах. Значение имеет только форма графиков.

На рисунке, диаграмме Минковского вдоль оси времени ct идёт мировая линия тяжёлого тела – некой звезды. На некотором расстоянии R0 от неё зависает спутник под действием собственных двигателей или двигателей транспортного корабля. В этом случае мировая линия спутника (этот участок линии не показан) параллельна прямолинейной мировой линии звезды. Поскольку мы рассматриваем ситуацию в системе отсчёта звезды, в которой она неподвижна, ей мировая линия строго прямолинейна, по определению – это ось координат ct.

Теперь корабль отстыковывает спутник, и тот начинает падение в сторону звезды. Видим, что в начальный момент сила притяжения довольно мала, поскольку на этом удалении пространство-время практически плоское, не искривлено массой звезды. По мере приближения спутника, пробного тела m к звезде, его геодезическая Rx, сила и её эквивалент – искривление пространства-времени – растут относительно медленно. И лишь вблизи массивного тела, звезды кривизна и сила тяготения резко возрастают. В этой области мировая линия спутника начинает искривляться по квадратно-гиперболической кривой в сторону звезды. Искривление мировой линии, геодезической является результатом действия закона всемирного тяготения, являющегося квадратичной гиперболой.

Если в некоторый момент времени спутник включит на торможение свои двигатели, то его мировая линия с этого момента вновь выпрямится и будет параллельна мировой линии звезды. Если двигатели не включать, то спутник упадёт на звезду, то есть, их мировые линии пересекутся.

Однако если произойдёт, прямо скажем, чудо, и перед самым падением спутника звезда телепортируется в удалённую область, то мировая линия спутника сохранит уклон, скорость, достигнутые в последний момент. Поскольку теперь пространство-время в окрестности спутника плоское, не искривлённое движение будет инерциальным, а мировая линия будет продляться сколь угодно далеко.

Всё это выглядит вполне логично, и даже объясняет, как ненаблюдаемая явно кривизна пространства-времени приводит, по сути, к графически наблюдаемому искривлению геодезических, мировых линий. Однако следует признать, это описание ничего не говорит о причинах, механизме искривления пространства-времени.

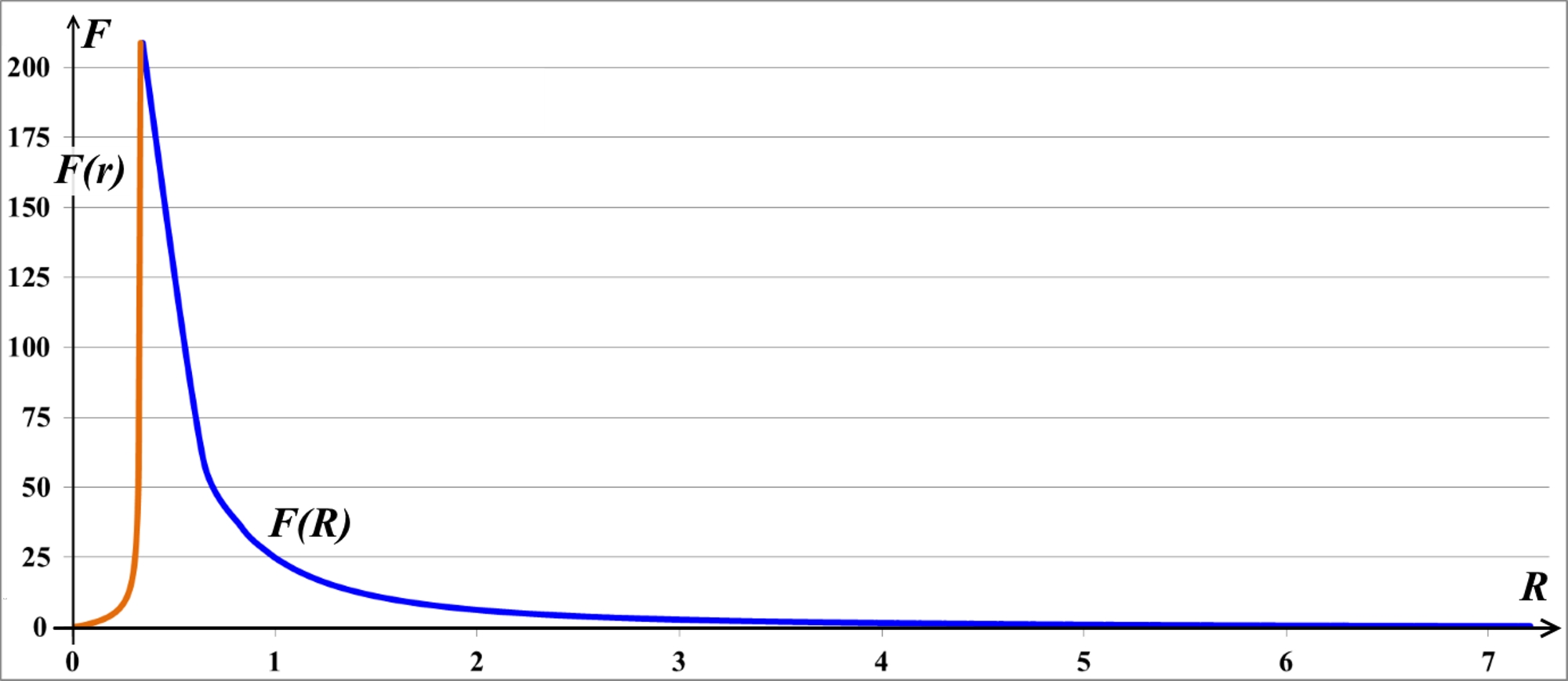

На диаграмме искривление пространства-времени, эквивалент силы F и мировая линия спутника, пробного тела m, геодезическая R являются фактически функциями времени – F(t) и R(t). Для построения гравитационной воронки транспонируем F(t) в F(R), в стационарную силу тяготения, в пространственное гравитационное поле

Рис.3.5. Образующая гравитационной воронки массивного тела M (Чёрной дыры) – зависимость силы притяжения к нему пробного тела m от удалённости F(R). График сверху уходит далеко за пределы рисунка

Этот график является образующей, огибающей гравитационной воронки массивного точечного объекта, по сути, Чёрной дыры. Ранее мы выдвинули предположение о том, что внутри Чёрной дыры на самом деле находится нейтронная звезда конечных размеров, то есть, никакое падающее на неё пробное тело не может достичь центра. Любой объект на границе этой внутренней нейтронной звезды попросту распадается, превращается в тонкий слой нейтронов.

Интересно рассмотреть другой случай, когда массивное тело M позволяет пройти внутрь, сквозь себя. Это, например, газообразное или пылеобразное тело. В этом случае любое твёрдое пробное тело может достичь центра и попасть в область нулевой гравитации. Для такого случая добавим эту часть графику силы, слева. Согласно проделанным вычислениям, внутри такого пылеобразного или газообразного тела с неизменной плотностью на пробное тело действует сила, изменяющаяся приблизительно по закону параболы. Не накладывая особых требований на этот график, представим его в следующем приблизительном виде

Рис.3.6. Образующая гравитационной воронки массивного объекта M – зависимость силы F(R) от удалённости с учётом размера звезды и её газообразности, то есть, возможности пробного тела m погрузиться в глубину звезды вплоть до её центра. Слева график дополнен силами F(r), действующими внутри массивного объекта.

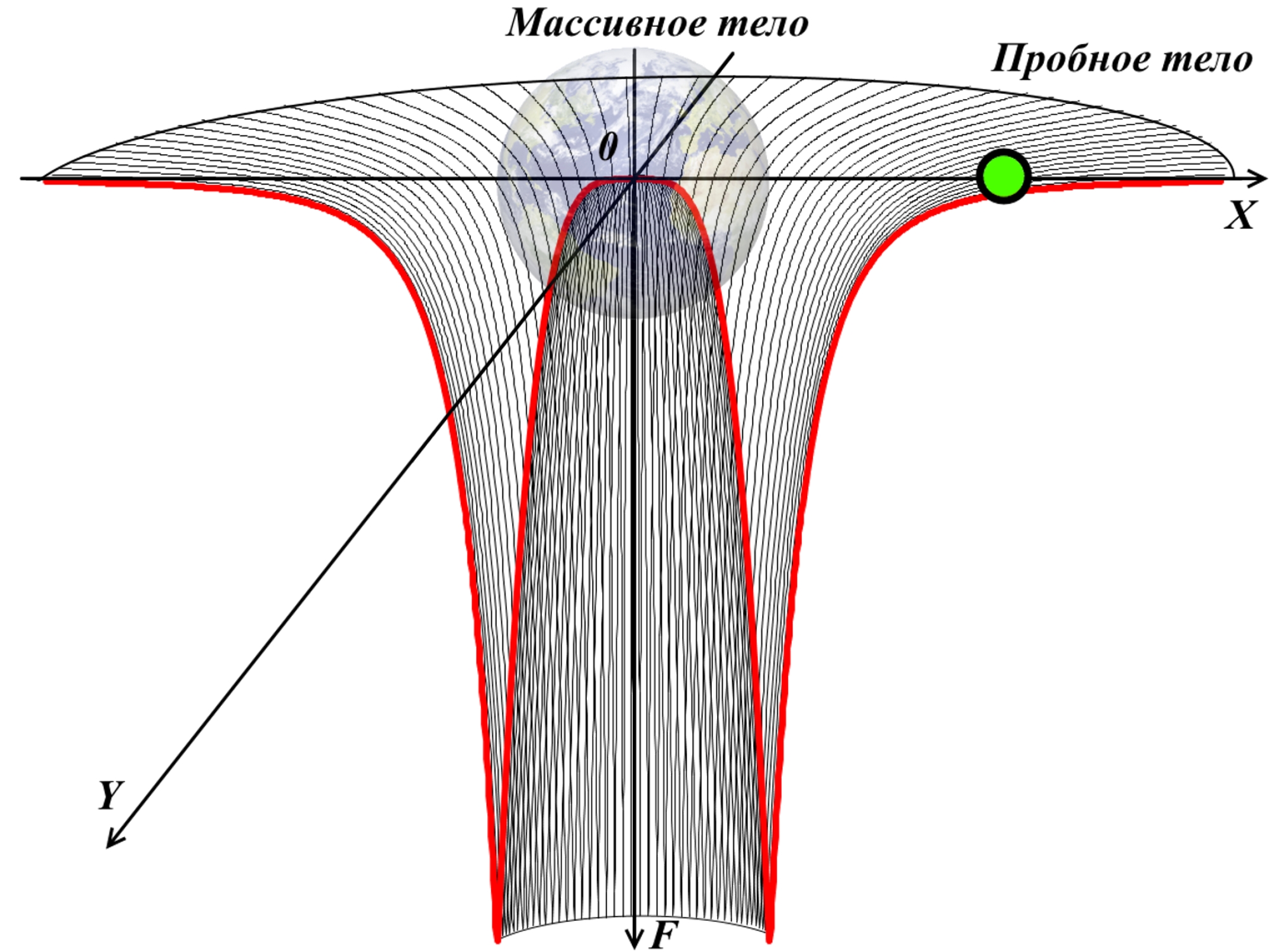

Теперь, используя эту непрерывную на всём протяжении функцию, строим гравитационную воронку массивного тела M, пылеобразной или газообразной структуры, допускающего проникновение пробного тела до центра – рис.3.7.

Напомним, что центр массивного тела находится в начале координат, оно показано полупрозрачным. Центр пробного тела так же находится в плоскости X0Y. Традиционные промежуточные эллипсы на гравитационной воронке не показаны, чтобы не затенять рисунок. Гравитационная воронка показана в разрезе, её образующая выделена красной линией. На рисунке видно, что максимум силы притяжения находится на поверхности массивного тела, а в его центре, в начале координат гравитация нулевая, там невесомость.

Рис.3.7. Гравитационная воронка массивного тела – разрез. Максимум силы притяжения – на его поверхности. В центре – нулевая гравитация. И массивное и пробное тело показаны в двухмерном пространстве X0Y, третья координата – сила – не является пространственной координатой.

Выводы

Метафору с прогибающейся резиновой мембраной следует признать недостаточно корректной демонстрацией возникновения силы гравитации вследствие искривления пространства-времени. Образующаяся в результате прогиба гравитационная воронка в модели кажется трёхмерным пространственным объектом. Однако такое изображение, рисунок вводит читателя в заблуждение. Создаётся впечатление, что по изображённой изогнутой поверхности могут скатываться мелкие тела. На самом деле эта воронка является двухмерным графиком силы, а по графику ничто скатываться не может. Вся конструкция с резиновой мембраной является объектом в двухмерном пространстве.

Если задаться вопросом, что же именно тянет тела при скатывании, можно сразу же обнаружить противоречие: сила гравитации объясняется силой гравитации, что является тавтологией. При мысленном повороте рисунка, приведении оси силы в горизонтальное положение в дополнение к гравитационному объяснению гравитации можно обнаружить ещё и странность в пространственной трактовке этой оси.

Отсутствие обозначений осей на иллюстрациях с резиновым листом также вводит читателя в заблуждение. Несомненно, что специалисты в области теории относительности знают о действительной сущности гравитационной воронки, о том, что вся метафора является двухмерным пространством, а то, что выглядит как третье пространственное измерение, на самом деле является вспомогательной осью, осью силы, искривления пространства. Сама воронка, таким образом, не является трёхмерной пространственной фигурой, трёхмерным объектом. Это "гравитационный прогиб" под двухмерным пространством, плоскостью. Наличие координатных осей могло бы снизить возможность заблуждений.

Наличие метрических насечек на координатных осях плоского двухмерного пространства могло бы поднять вопрос о величине силы, изображённой в виде воронки. При любой трактовке гравитационных сил в центре массивного тела, к которому относится эта воронка, кроме сингулярности, сила гравитации должна быть равна нулю.

Вычисления показали, что при векторном подходе к гравитационному потенциалу его величина в любой точке неограниченного или в центре симметричного пространства равна нулю. Следовательно, рассматривать гравитационную воронку как воронку гравитационного потенциала можно лишь с целым рядом оговорок. В общем симметричном случае, случае сферических тел гравитационный потенциал в их центре всегда равен нулю.

Ссылки

1. Tom Van Flandern, The Speed of Gravity – What the Experiments Say. URL: http://www.ldolphin.org/vanFlandern/gravityspeed.html

2. Гравитация (рассказывает физик Марцис Аузиньш), научно-популярный фильм на основе радиопередачи цикла "Природа вещей" на латвийском "Радио-4", URL: https://www.youtube.com/watch?v=xyfYVH1eOnc

3. Путенихин П.В., Динамические диаграммы Минковского: обмен световыми сигналами (анимация), URL: http://samlib.ru/p/putenihin_p_w/ddm-light.shtml

http://samlib.ru/img/p/putenihin_p_w/ddm-light/anim01.gif

http://samlib.ru/img/p/putenihin_p_w/singular/singular-23.gif