полная версия

полная версияСлава КВКИУ!

С этого момента Робинзон преображался. Он принимался добросовестно исполнять свою важную роль.

С воодушевлением, которое прямо-таки многоструйными фонтанами выплёскивалось наружу, он принимался что-то объяснять, прикидывать различные схемы нагрузок, тут же рассчитывать их, хоть сосредоточенные, хоть распределенные. Он чертил эпюры сил, моментов и напряжений, тут же яростно перечёркивал их, как не особо удачные, чертил всё заново, вырывал листы из своей тетради, и объяснял, объяснял, объяснял тем, кто его совсем не слушал.

В это время курсанты ему и не требовались. Робинзон настолько упивался решением любой задачи по сопромату, что она его удовлетворяла сама собой.

Но по ходу дела он, всё сильнее распаляясь, сначала скидывал шапку, отбрасывая ее, куда попало, ввиду полной ненужности в данный момент. Чуть погодя, на спинку стула швырялось пальто. И он, ни на секунду не останавливаясь, всё чертил и чертил свои эпюры, выявлял реакции конструкций, рассчитывал прогиб балок, расписывал заумные формулы, сопровождая их непонятными никому объяснениями и морем собственных эмоций…

Наступал момент, когда разогретый невероятным энтузиазмом Робинзон ослаблял галстук, потом, не довольствуясь достигнутым эффектом, скидывал его, развязывая узел. А через какое-то время уже и рубашка, давно мокрая от рабочего напряжения, летела, куда придётся.

Робинзон оставался в майке и не замечал, что курсанты давно не оценивают элегантность его технических решений. Курсанты в числе немногих, оставшихся к тому времени в казарме, лишь устало смотрели рядом любую и достаточно серую телепередачу.

В конце концов, Робинзон, изрядно разгоряченный непрерывной работой в течение двух-трёх часов, удовлетворялся и начинал процедуру постепенного свёртывания своих творческих порывов. Он одевался до исходного состояния, всё еще рисуя зачем-то эпюры, и когда на нем, наконец, оказывалась видавшая виды шапка с опущенными клапанами, ставил точку на консультации, рассеянно благодарил всех присутствующих за внимание к сопромату и удалялся. И притом не забывал вежливо попрощаться с одуревшим от вынужденного безделья дневальным, давно оседлавшим ввиду временной удаленности начальства неприкосновенную в обычное время тумбочку.

Можно добавить, что каждый курсант обязательно отчитывался перед Робинзоном за усвоение учебного материала. И за несколько домашних работ. Но в них мало кто разбирался хорошо. А Робинзон из-за этого переживал, обнаружив, что мы не смыслим в его деле, и всегда сам наводящими вопросами нам подсказывал, проявляя при этом невиданную находчивость. И делал так лишь затем, чтобы мы уверились, будто самостоятельно пришли к правильному ответу. Выходило так, что он ещё и наше самолюбие берёг!

За это мы были ему благодарны, ещё не понимая одной важной истины. Сопромат потому и стал для нас почти непостижимым предметом, что Робинзон был увлечён именно им, а не преподаванием сопромата. Ему бы чуть больше методического мастерства, без которого невозможен хороший преподаватель, а он так и остался прекрасным человеком, хорошим конструктором и инженером, но не стал настоящим преподавателем.

47

Такое с преподавателями вузов случается. И не столь уж редко.

Чтобы стать хорошим педагогом, прежде всего, конечно же, надо досконально знать свою науку. Это условие обязательное, но, как принято говорить у математиков, недостаточное. Надо к этому добавить умение таким образом преподносить учебный материал, чтобы обучаемые его усваивали.

Потому истиной навсегда будет утверждение, что плохи не студенты, не разобравшиеся в изучаемом предмете (если они действительно учатся, а не придуриваются), а плох преподаватель, который, во-первых, не помог им разобраться, а во-вторых, не увлёк их своим предметом.

У нас же в высшей школе издавна считалось, будто преподаватель, имеющий учёную степень, лучше преподаёт, нежели ее не имеющий. А ведь это чушь!

Но официальное заблуждение живуче, поскольку в системе высшего образования оно многим выгодно. На практике же очень часто лучшим преподавателем оказывается некто без всяких учёных степеней, но обладающий комплексом совсем иных достоинств.

Тем не менее, даже плохим преподавателям, но со степенями всегда платят значительно больше, нежели хорошим, но без них. Ведь принято считать, будто у остепенённых выше квалификация.

Вполне возможно! Такое тоже бывает! Но следует уточнить, о какой квалификации дискуссия? О квалификации ученого или о квалификации преподавателя?

Разве к учёной степени само собой прикладывается методическое мастерство и талант педагога? Мне не однажды приходилось учиться у докторов наук, которые в роли профессоров были беспомощны и смешны.

Звание профессор – высокое звание, но оно не про них, не про тех липовых профессоров! Однако на любую ученую степень доктора наук почти автоматически навешивают ученое звание профессор. Отвратительная, необоснованная и вредная практика, считаю я.

В этой практике просматривается искусственно продавливаемое превосходство науки перед преподаванием. И со стороны непросто бывает разобраться, насколько это обосновано или наоборот. Ведь затуманивают глаза всякими учеными степенями, званиями и регалиями, которых, столь же весомых, не бывает у педагогов. Вот и получается, будто они менее значимы, нежели те липовые ученые.

Кроме того, педагоги всегда проигрывают ученым потому, что учат студентов только устаревшим знаниям! Это совершенно объективно.

Данный вопрос психологически сложен для понимания, но так и есть. Преподаватели всегда преподают прошлые знания, давно открытые и давно известные многим. Эти знания заметно отстают от наиболее «свежих» идей и теорий в самой науке.

Но иначе и не могло быть! Система образования не может идти с наукой вровень. Хотелось бы, конечно! Хотя бы в интересах внедрения всего самого передового в производство, но невозможно!

Сначала что-то открывается впервые, потом оно осмысливается коллегами по науке, потом принимается решение обучать этому в вузах, а потом уже популяризировать более широко. Иначе не может быть, как не может телега двигаться впереди лошади!

Оно и понятно! Ведь даже передовые доктора наук в вузах отстают от своих коллег, но работающих в науке. Еще как отстают! И чем больше их возраст, тем это заметнее! Но бессмысленные попытки запрячь в одну упряжку осла и трепетную лань в нашей системе высшего образования не прекращаются! Иными словами, по-прежнему преподавателям навязывается обязанность заниматься «наукой». Но преподаватели, разумеется, к этому приспособились, выдавая для отчётности вал псевдонаучного навоза. Поди, в нём разберись! Это вредит образованию и обесценивает науку.

И ещё! Не надо нам копировать американскую систему! Она ведь, если вникать, ужасна, поскольку решает совсем не те задачи, которые ей якобы вменены в обязанность!

Образование в США всегда держалось только на лучших мозгах, которые они охотно отсасывали и отсасывают в свои вузы со всего мира. Но американские вузы, даже наиболее престижные (престижные – с подачи самих американских вузов), мало отличаются от наших самых заурядных заочных факультетов при институтах и университетах.

У американцев, пусть это многим покажется странным, студентов вообще не учат. Именно так! Судите сами! Разве можно назвать обучением вручение студентам в начале семестра перечня учебников и книг, за которые они должны в конце семестра отчитаться перед своим профессором? На этом роль профессора у них заканчивается! Потому заканчивается и обучение!

У нас это воспринимается как абсолютное надувательство или мошенничество, но в США – это норма. У них, видите ли, так принято! А потому, всё просто! Не согласен? Пошёл вон! Значит, не достоин!

В подобной системе успевающими становятся лишь студенты с большими деньгами – они всё купят – или с прекрасной способностью к самообучению. Такой способностью чаще всего отличаются корейцы, вьетнамцы, китайцы и прочие выходцы из Юго-Восточной Азии.

Но я ведь изначально затеял разговор только о профессионализме преподавателей. А как вы думаете, какими могут быть преподаватели в американской системе образования, где им не приходится преподавать?

Правда, они не совсем уж бездельничают. Нет! В американской системе от них строго требуется не обучение студентов, а составление отчётов о результатах личной научной деятельности. Для этого им предоставляют должности, зарплаты, лаборатории, обеспечивают всем необходимым… Лишь бы за всем этим следовали полезные определенным фирмам результаты!

И результаты будут! Уже потому, что чужеземные мозги очень стараются выдать их, чтобы навсегда закрепиться в США.

Вот и всё! А где же хваленое образование? Его нет! Точнее, нет американского образования, но есть отличное неамериканское, полученное Штатами бесплатно вместе с лучшими иноземными мозгами! Полученные за счёт того, что эти мозги лелеют мечту перебраться в США на ПМЖ, как наиболее предпочтительный вариант своей жизни.

Такой же, в общем-то, является и высшее образование в Англии. Только плата за него там самая высокая в мире.

Но советская система высшего образования убедительно доказала своё превосходство над всеми иностранными системами. Хотя бы научно-техническими прорывами СССР до войны и после нее, достижениями в изучении космоса, в ядерной физике.

После основательной лжи об СССР, вдавленной в некритичное население РФ, мало кто знает правду, но в шестидесятые годы именно США безнадёжно отставали от Советского Союза в кибернетике и в генетике. Я не придумываю! Это оценки самих же американских специалистов! Эти оценки их очень пугали!

Но советских специалистов силовым приёмом заставили перейти на американскую систему программирования, забыв обо всём своём. Это сразу поставило их в положение догоняющих. А получилось так из-за предательства или надувательства руководства СССР. Перед принятием рокового решения наше последующее отставание буквально во всём было подано как наиболее целесообразное для экономии финансовых и прочих ресурсов страны!

Здорово обосновано! Можно сказать, даже изящно! По всему видно, основательно готовились враги наши задурить нам головы! Хоть по крупицам, но долбили изнутри!

И так далее. Много чем удавалось гордиться Советскому Союзу. А было достигнуто всё только за счёт успехов в образовании. Теперь гордиться нечем! Снова враги подсуетились!

48

Пусть всё так и было, но ведь любой может спросить: были ли, в конце концов, и в моём вузе преподаватели высокого уровня или никто кроме Робинзона или Бочковой не вспоминается?

Были, конечно! Ещё какие! Но я в своих воспоминаниях так всё запутал, что с моей подачи эти люди остались в тени. Даже сам не пойму, как такое получилось! Но постараюсь исправиться!

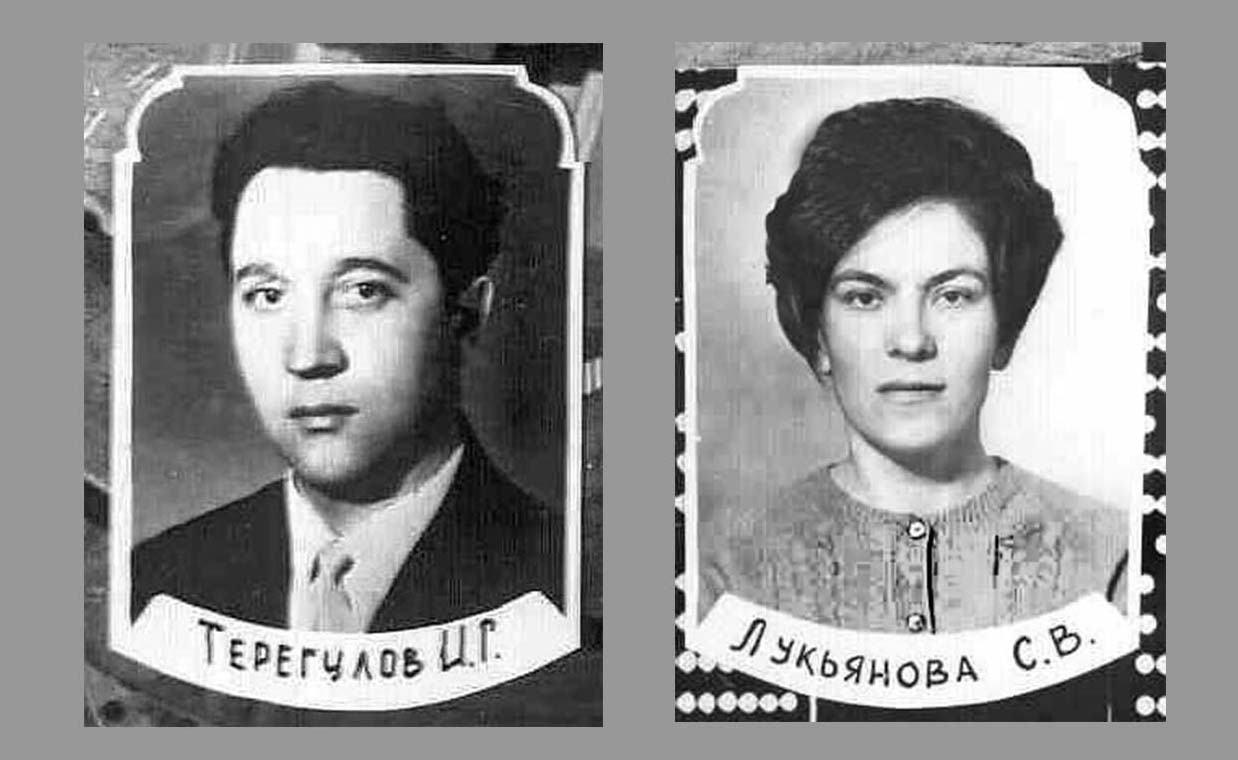

Абсолютным образцом преподавателя с гражданских, то есть, общеобразовательных кафедр, я всегда считал доктора физико-математических наук профессора Терегулова. Он читал лекции и вел практические занятия по «Теоретической механике». Наука сложная, но свою работу он исполнял, как и положено профессору – блестяще!

Терегулов был доктором наук в расцвете сил. Всего-то тридцать восемь! Лекции читал только по памяти! И насколько же мастерски он это делал! Залюбуешься! Наши конспекты становились идеальными! Логика, стройность, немногословность и чёткость во всём. Никаких отступлений от темы даже для нашей разрядки, что практиковали многие преподаватели.

Только на первой лекции Терегулов перед нами извинился:

– Я знаю, что военные люди не приемлют, когда кто-то держит руки в карманах. У вас так не положено! Но придется потерпеть! Понимаете ли, я на своей первой лекции когда-то так волновался, что мои руки гуляли сами по себе. Одна из них схватилась за оголенный провод под напряжением. Меня хорошо тряхануло. С той поры в правой руке у меня всегда мел, а левую я на всякий случай прячу. Такая вот история. Не взыщите!

Как-то наш профессор забыл, на чём остановился в прошлый раз. Мы заинтересованно ждали конфуза, ведь такое случилось впервые, однако ничего не произошло. Он лишь взял в свои руки чей-то конспект:

– Запишите следующий учебный вопрос… – и далее всё продолжилось как обычно.

Но всё же…

В ходе какой-то лекции Терегулов на наших глазах, будто в стену упёрся. Замолчал, глядя на недописанную математическую зависимость. И молчал долго. Слишком долго, чтобы это не стало для нас загадкой.

Вообще-то, есть, пожалуй, некая продолжительность паузы для любого преподавателя, которая никем не будет воспринята, как забывчивость, угрожающая обычному течению занятия. Ну, что же такого, если замолчал преподаватель на десять секунд. Или на двадцать. Пусть даже на минуту. Дыхание переводит или в горле пересохло. Мало ли что случается с человеком?

Но наш профессор был недвижим и минуту, и более того. Он молча поддерживал кулаком подбородок, молча глядел на исписанную им же доску, и думал, ни на что, не обращая внимания.

Нам-то было ясно, что он позорно забыл доказательство сложной теоремы. Порвалась его логическая нить.

И мы, довольные, отдыхали, глядя на него снисходительно. «С кем не бывает?!» Конспекты ждали продолжения. Профессор продолжал молчать. Пауза затянулась до бесконечности, а мы остались без преподавателя. Он нас не замечал, рассматривая лишь исписанную мелом доску.

И тогда с задних столов послышалась ехидная фраза, которая многим пришла в голову, но ведь только один не промолчал:

– Ну, конечно! Даже академик в теореме путается, а с нас три шкуры потом сдерёт!

Надо сказать, что даже после этой провокации ничего не изменилось. Терегулов стоял, уставившись на заполненную формулами доску, словно она могла ему нечто важное подсказать, а мы заинтересованно ожидали хоть какой-нибудь развязки.

Наконец профессор, будто ничего и не происходило в течение пяти минут, своим обычным голосом, повышения которого мы никогда не слышали, произнёс:

– Есть ещё одно, и очень интересное доказательство этой теоремы. Но чтобы не портить ваши конспекты, я покажу его позже. А теперь продолжим начатое.

«Ага! – усомнились многие из нас. – Красивая отговорка, не более того!»

Каково же было наше изумление, когда Терегулов, закончив доказательство теоремы, предупредил нас:

– А теперь поглядите на второе доказательство. От вас я его требовать не буду, но хотя бы поглядите, насколько красивыми бывают некоторые находки математиков!

Мы и не знали, что он хвалил себя. Но из скромности так и не назвал. Спустя несколько дней на доске объявлений его кафедры мы обнаружили поздравительную грамоту, адресованную Терегулову Ильтузару Гизатовичу Академией наук Татарской Автономной ССР, как одному из видных представителей казанской школы механики деформируемого твердого тела, механики пластин и оболочек, а также за новое изящное доказательство известной ранее фундаментальной теоремы для расчёта оболочек. А это и ракеты, и цистерны, и баки, и трубопроводы, и самолёты, и подводные лодки…

Кстати, с 1992 года, как я узнал много позже, доктор физико-математических наук профессор Терегулов И.Г. заведующий несколькими кафедрами казанских вузов был избран действительным членом Академии наук Республики Татарстан и руководителем Отделения математики, механики и машиноведения АН РТ.

Такие у нас были преподаватели! Не все, конечно, но ведь был и настоящий академик! Надо сказать, в те времена и докторов наук-то было маловато. Не в каждом институте они водились. Кандидатов-то и тогда было полно, а доктора считались редким товаром. Это уже потом их настрогали, из кого попало! В результате, получился стыд и срам, а не доктора! Это мне хорошо известно – сам такой! Нет уже «новых направлений в науке», которые должны появляться после каждой защиты докторской диссертации! Новых направлений нет, а докторские диссертации плодятся без конца!

Дошло до того, что при мне декан одного из сельскохозяйственных факультетов защищал докторскую диссертацию по теме «Метод разбрасывания дерьма по полям!» Правда, она была сформулирована более «научно», но суть именно такая! Эта тема не только на докторскую не тянула, она и для студенческой курсовой работы не очень-то подходила! Засмеяли бы!

Но новоиспечённого доктора наук все заискивающе поздравляли с «большим вкладом»… Думаю, вкладом того самого дерьма! Однако все поздравляющие хорошо понимали, что начальника надо уважать даже за его дерьмо!

Сдавать экзамены академику было легко, если, конечно, курсант всё знал! Тогда Терегулов через его плечо, не мешая, заглядывал в листок для подготовки, задавал малозначащий вопросик, и если ответ его устраивал, тут же заключал:

– Ставлю вам «отлично»!

Если не «отлично», то обязательно уточнял:

– Вас четвёрка устроит или ответите ещё на один мой вопрос?

Или:

– Могу поставить только «удовлетворительно»! Вы согласны или продолжим?

А в самых неприятных случаях он говорил обычно так:

– Сможете вывести уравнения двойного маятника? Нет? Тогда вопрос решается однозначно!

И, не сюсюкая, отдавал курсанту незаполненную зачётную книжку.

Наш профессор ни себе, ни нам нервов понапрасну не портил. Не пустословил. Во всём был – хоть куда! И преподаватель прекрасный, и ученый настоящий, проложивший свой заметный след в науке. И по нему потом пошли многие, развивая его теорию оболочек.

49

Но среди штатских преподавателей, даже без учёных званий и степеней, было немало чудесных педагогов.

Например, помню нравившуюся мне умницу! Её фамилия в ту пору была Лукьянова.

Сильва Васильевна была молодой. Может, около тридцати? Потому и не успела обрасти степенями. С ее-то знаниями математики, педагогическим мастерством, с ее целеустремленностью и напором, да не защитить какую-то кандидатскую! Для нее это, пожалуй, – сущий пустяк! Но, мало ли в жизни случается! Бывает ведь, что человек способен на очень многое, да судьба такую свинью подложит, что весь потенциал человека и не раскроется.

А как в действительности сложилось всё у Сильвы Васильевны на исходе ее трудовой деятельности, я так и не узнал. Мог ведь приехать в Казань на встречу выпускников на четверть века после выпуска, но служебные дела тогда настолько зажали, действуя заодно с нетерпеливым начальством, что сорвалась моя поездка. Очень жаль.

Надеялся увидеть именно ее, Сильву Васильевну! Хотелось рассказать, что и мне потом пришлось много лет преподавать. Что именно ее я вспоминал чаще других преподавателей, как образец. Именно ее методику старался воплощать в своей практике. И вообще, я нисколько не покривил бы душой, признавшись, что она мне тогда нравилась не только как преподаватель.

Но своё тёплое слово я так и не сказал. А она моей благодарности вполне заслуживала. Ей было бы приятна моя оценка. Мы все нуждаемся в поддержке, которая выражается в заслуженной честно похвале! Но и этот долг остался за мной… Очередной не отданный долг. К тому же мне потом сообщили, что Сильва Васильевна и сама обо мне спрашивала, не приехал ли, где теперь? Странно даже – как она могла меня запомнить? Среди выдающихся математиков я у неё не числился. Выходит, запомнить могла только в том случае, если помнила всех, кого тогда учила. А она могла даже такое! Я же говорил – умница!

Сильва Васильевна вела у нас математический анализ. Читала лекции для всего курса, а в нашем взводе проводила и практические занятия. Её наука непростая, требующая скрупулёзной точности в словах и символах. Ошибёшься хоть в чём-то – всех запутаешь. Сразу вопросы валом пойдут. Начнёшь истину раскапывать – занятие скомкаешь! Тут нужен особый дар! Это же – математика! А у нашей Сильвы была безукоризненная строгость математических выкладок, абсолютная ясность мысли, простота изложения! Никогда сама не путалась и нас не путала! Как есть, умница!

И на посторонние темы не отвлекалась. Разве однажды, когда я опоздал на практическое занятие. Но тогда наш заместитель командира взвода Генка Панкратов сразу за меня вступился:

– Товарищ преподаватель (так принято было обращаться)! Этот курсант выполнял важное задание! Прошу к нему проявить снисхождение! – красиво выразился Генка.

Сильва Васильевна улыбнулась:

– Ну, если командир просит о снисхождении, тогда – другое дело! Но вы меня, как я понимаю, разыгрываете! Так ведь?

– Нет, Сильва Васильевна! Без подвохов. Вы же знаете, что наш курсант Матвеев уже более месяца числится в госпитале. Так вот, именно с ним важное задание и связано. После сложной операции нам приходится курсанта Матвеева ежедневно подкармливать! Приходится носить ему еду.

– Вот оно как?! Похвально! Не пристало товарищей в беде оставлять! Проходите, товарищ курсант, садитесь! – подвела итоги Сильва Васильевна. – А теперь продолжим!

Может, тогда она меня и запомнила? Хотя вряд ли она поняла существо моего «важного задания».

Если же объяснять причину моего опоздания подробнее, то дело было так. Мой друг Олег Матвеев считался уважаемым «лосем», однако на него было страшно глядеть на финише. Очень уж задыхался и во время бега, и потом. Скоро выяснили причину. В ходе планового медицинского осмотра нашли значительные затемнения в лёгком. Направили в госпиталь. Там диагноз подтвердили и рекомендовали хирургическую операцию, однако делать ее в госпитале не стали.

Намечались сложности. Операции на лёгких, которые не так давно стал делать знаменитость Фёдор Углов, делали в стране пока немногие хирурги. Но Олегу следовало удалить лишь верхнюю часть одного лёгкого. Для этого пришлось бы либо удалить его полностью, либо вырезать все рёбра с этой стороны, оставив без защиты сердце. Инвалидность!

В госпитале Олегу посоветовали для начала обратиться к некому Морозову – рядовому хирургу из железнодорожной больницы Казани. Сказали, будто он делает чудеса. Вручили направление от госпиталя и материалы обследования.

Морозов не стал упираться в то, что больной из другого ведомства, сразу поставил Олега в свою очередь на операцию. А потом сам её и сделал, но по своей методике. Действительно удалил всего-то верхушку одного лёгкого, но при этом и рёбра оставил целыми! Сделал из рёбер, как он говорил, форточку. Вот так хирург! Вот так мастер! Но без всяких ученых степеней! А со всей страны к нему съезжались доктора медицинских наук, чтобы научиться!

Но я о другом. О своей роли в том давнем деле.

А роль была проста и связана со следующим. Несмотря на то, что в больнице пациентов нормально кормили, Олег постоянно был голоден, а хирург Морозов его аппетит лишь поощрял, говоря, «это пойдёт в плюс». Потому я и вызвался каждое утро относить из курсантской столовой порцию еды Олегу в больницу. Ему до нормального веса не хватало около двадцати килограммов!

Мне в моём деле повезло с расстояниями! Если в железнодорожную больницу лететь напрямик, как птица, то вышел бы всего километр. Но я летать не умел, потому проложил свой маршрут по земле.

Пришлось учесть, что утром мне следовало проделать не только всё, как обычно, но и многое дополнительно. Например, до общего завтрака сбегать в столовую; загрузить едой специальный небольшой армейский термос; между делами позавтракать самому; отнести еду Олегу в больницу; вернуться в казарму, оставить там шинель; в столовой отдать термос в мойку; а уже потом мчаться на свои занятия в корпус, определяемый расписанием занятий.

При такой напряженности мне трудно было не опоздать, хотя я почти всегда успевал. Главным образом, за счёт энтузиазма. Но возникали и объективные сложности. Во-первых, любого, кто на занятия или с занятий следовал без строя, как я, ждала кара патруля. Его не интересовали оправдания, ему для отчёта были нужны лишь факты задержаний! Разжалобить патруль проблемами в своей судьбе никому не удавалось.

В потенциале самые большие сложности создавали два офицера нашего училища, о которых среди курсантов неспроста ходили страшные легенды.

Первый из них – майор Воропаев, занимал должность офицера по режиму. В его задачу входило обеспечение пропускного режима, то есть, исключение проникновений в училище посторонних лиц или даже своих, но в неустановленных местах, иначе говоря, через забор. Самовольщики, не сознавая этого, показывали возможным врагам пути скрытного проникновения в режимное военное учреждение.

Вторым препятствием для меня мог стать подполковник Погодицкий, начальник строевого отдела училища. В его служебные обязанности по совместительству входило и обеспечение того же самого порядка, которым занимался майор Воропаев.

Именно эти два офицера не только своими служебными обязанностями, но и проявляемым усердием не зря слыли непримиримыми врагами всех училищных самовольщиков, лихо перескакивающих через заборы.

На беду самовольщиков, оба офицера были мастерами хоккейного спорта и, как о них тогда говорили, без особого труда догоняли любого курсанта, как бы лихо он не драпал. Потому курсантов это даже стимулировало совершенствовать свою кроссовую подготовку. Но и она не всегда спасала. Периодически по училищу разлеталась информация о новых жертвах и чем для них закончились их незаконные похождения.