Полная версия

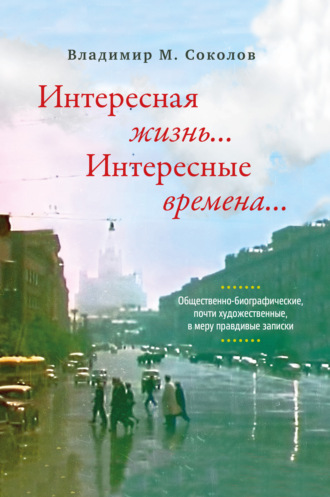

Интересная жизнь… Интересные времена… Общественно-биографические, почти художественные, в меру правдивые записки

Женился… До этого пять лет ухаживал. Да как ухаживал! На первых моих фотопортретах, которые я в газетах печатал, только она. В театр пошла без меня, я рядом с ней в ложе билеты скупил, благо в мое время это не так дорого стоило, и на спектакль пришел. Первые мои стихи (они же и последние) – о ней. Первый мой ресторан в жизни – с ней.

С этим рестораном интересно приключилось. Это был не абы какой, а лучший ресторан Москвы – «Метрополь»! Забрал я свою стипендию – 21 рубль, добавил еще четыре рубля, и пошли мы с ней отмечать мой день рождения. Заказали устриц! Конечно, до этого мы о них только у Бальзака и Мопассана читали. Бутылку сухого итальянского вина, что-то еще вкусное. Спросили у официанта, что это за блюдо такое в меню стоит – «Сюрприз»? Он не ответил, но загадочно улыбнулся. Заказали. Принес нам вытянутый длинный рулет, облил коньяком и поджег. Он горит голубым пламенем, официант разрезал его, а внутри мороженое! Необычно и очень вкусно. Заплатил я за все это пиршество меньше 16 рублей.

Прошло 25 лет после нашей свадьбы (было это, следовательно, в 1984 году), и решил я пойти с дочерью и зятем в этот же ресторан, за этот же столик. Пришли, посмотрели карту. Устриц нет, «Сюрприза» нет, сухого хорошего вина нет. Принесли болгарский коньяк, незрелые помидоры, жесткое мясо. И хотя взял я с собой достаточно много денег, не хватило – пришлось зятю доплачивать!

Прошло еще 25 лет, и опять я решил с женой за этим столиком посидеть. Не получилось, ибо ресторан в наше время вообще для простой публики, которая с улицы, закрыт! Его можно только снять целиком за бешеные деньги для какого-нибудь корпоратива или отдельного олигарха. Закрыт для народа ресторан со знаменитым историческим залом с фонтаном посредине, с витражными потолками, зал, в котором бывали чуть ли не все великие люди России – актеры, писатели, государственные деятели, закрыт «для подлого народа»! Так и хочется воскликнуть: «О времена, о нравы!»

Вообще в любимой моей Москве с любимыми народом местами что-то неладное происходит. Практически в любом городе Европы, да и во многих российских, есть свои исторические традиции. Приедешь в такой город, тебе обязательно посоветуют сходить в историческое кафе – «там великий имярек любил поесть», в пивную, где другой имярек пива попить любил, посетить беседку, в которой принято в любви признаваться, и т. д. В Москве в советские времена хотя и мало, но были такие места. Старые и не особо старые москвичи помнят еще, как съезжались со всего города поесть заварной эклер в маленькую булочную в Столешниковом переулке. Их прямо из пекарни, открыв фанерную дверцу в стене, горячими подавали. Выпить бокал шампанского в магазине «Вино» на улице Горького. Поесть самое вкусное мороженое в ЦУМе. Где все это теперь? На месте булочной – ювелирный бутик, магазина «Вино» – бутик модной одежды, ЦУМ превратили в супердорогой торговый дворец, где продавать мороженое «по определению» невозможно… Не может жить город без своих традиций, без веками освещенных людских симпатий, привычек! Все, возвращаюсь к течению моей жизни.

Итак, в конце последнего, пятого курса института женился. И вот уже седьмой десяток лет вместе, неразлучно! Некоторые (особенно молодые) удивляются: как вообще можно столько лет с одним человеком жить? Сам не знаю как. Вот об этом и хочется порассуждать на примере нашей совместной жизни.

Говорят, что сходятся противоположности. Может быть, и сходятся, но жить при этом ох как сложно! Жена – полная противоположность мне. Я человек чувствительный, романтичный, нежный, бываю ну совсем как кисейная барышня. Жена ласки-обнимашки совсем не любит. Строгая, во многом чопорная английская леди. За все годы жизни у нас только одна совместная фотография, на которой она стоит, полуобняв меня за плечи. Я, как, впрочем, и многие другие мужчины, люблю, когда меня хвалят за труды мои. А женщинам мужчин лучше не просто хвалить, но восхищаться ими надо, чтобы елей по телу растекался. Прихожу я к жене со своей статьей, напечатанной в центральной газете (!), жду восторгов, а в ответ сухое поздравление и справедливые замечания по поводу недостатков написанного. Спорим в компании по каким-то вопросам, ищу я у жены поддержку своей точки зрения, она же чаще всего сомневается в моей правоте. Но я же муж, я всегда для жены должен быть прав! И так далее и тому подобное… Жуть, врагу такого не пожелаешь.

Так почему же шестьдесят с лишним лет вместе? Очень точно подходит к моим отношениям к жене вычитанная где-то фраза: «Я десятки раз хотел ее убить, но ни разу – развестись». Действительно, при всех моих возмущениях, обидах, ссорах – никогда даже мысль не промелькнула развестись. Не представлял и до сих пор не представляю себе жизнь без жены. Это невозможно! Настолько сильно это во мне сидит, что я, не веря ни в какое колдовство, иногда думаю: а может, это меня приворожили, какой-то порошок подсыпали? «Порошок» привязанности, конечно, есть. Прежде всего он в уме жены. Это не мифический «женский ум», а просто ум. Умным или не очень умным может быть человек любого пола. Вычитал я такой простенький анекдот:

– Во-первых, женщина должна быть умной.

– Нет, это во-вторых, а что во-первых?

Нет, это все-таки во-первых! Как же это важно для совместной жизни, когда вместе можно обсуждать самые разные вопросы, проблемы, говорить с женой о совместно прочитанных книгах, о выступлениях политиков, о событиях в различных жизненных сферах. Прийти к общему выводу, поспорить, поругаться, но на равных! Здесь важно сделать одно принципиальное замечание. Жить с умной женой может только мужчина, который не просто умный сам по себе, но и уважает ум других людей. Раз уж этот отрывок в книге сугубо личностной, почти интимный, то позволю себе сделать еще одно отступление.

У меня есть уйма недостатков. О некоторых из них я сам знаю, о других друзья и знакомые любезно мне напоминают. Но есть у меня и некоторые достоинства. Пожалуй, одним из главных считаю полное отсутствие чувства зависти. Я не просто не завидую людям, которых признаю умнее меня, образованнее, более успешными в жизни, но искренне восхищаюсь ими, любуюсь, горжусь дружбой с ними. Думаю, что причиной отсутствия зависти является то, что я сам (да простит меня читатель!) считаю себя достаточно умным и образованным человеком. Поэтому мой ход рассуждений простой: «Как умен этот человек, как он талантлив! Но я и сам не дурак, и в каких-то областях знаний и в чем-то особливом я, может быть, и выше его». Глубоко убежден, что завистливый человек – это человек, который, может, и неосознанно, но не считает себя достаточно умным, заведомо ставит себя в унизительное положение второсортного. Не люблю завистливых людей, ущербны они. Вернемся, однако, к проблемам жизни с умной женой.

Так вот, ум моей жены не унижает меня, напротив, с ней, хотя и трудно, но интересно жить. Здесь важно и еще одно обстоятельство, с этим связанное. Умная жена очень позитивно воспринимается в любом обществе – в компании друзей, коллегами по работе, соседями по обеденному столу в санатории и т. д. Бывает ведь, что всем хороша жена: и к мужу ласкова, и чтит его безмерно, облизывает, но дома. А в компании в лучшем случае – молчаливая серая мышка. А то и просто дурочкой выглядит. После такого и к мужу начинают подозрительно присматриваться: что же он себе такую выбрал?

Конечно, просто быть умной – не единственное условие длительной совместной жизни. Здесь важно еще, говоря по-научному, совпадение «основных линий» – нравственных, культурных, поведенческих и других. Это когда супруги близки по определению добра и зла, прекрасного и безобразного, гостеприимства и замкнутости и т. д. Образно говорят об этом как о совпадении «группы крови». Без этого совпадения никакой ум не поможет. У нас – совпала, так и живем вместе более 60 лет. И трудно, и прекрасно. И очень гордимся тем, что подарила дочка нам на золотую свадьбу медный знак, на котором выгравированы слова: «За отвагу и мужество, проявленные в 50-летней любви. За преданность и верность. Еще столько же и так же качественно». Так и продолжаем жить.

Сел я в актовом зале на первой лекции в институте за стол и увидел вырезанное на нем ножом «стихотворение»:

Опять зима,Опять мороз,И я на печкуПополоз…Пожалуй, витавший в воздухе дух поэзии и отличал филфак от других учебных заведений, а так – пять лет довольно обычной жизни в обычном советском институте. Учеба, зачеты и экзамены, поездка на картошку, работа пионервожатыми в лагерях… Впрочем, были и свои зацепки.

Во-первых, хотя я и не решился поступать в МГУ, он само частично ко мне «поступил». Речь идет о том, что, как я уже писал, в конце жизни Сталина в результате воскресшего антисемитизма многих преподавателей повыгоняли из МГУ. Они перешли кто в школы, кто в другие вузы. Многие попали и в наш институт. Вообще состав преподавателей у нас был поистине звездным. Для тех, кто профессионально занимается филологией и историей, многое скажут такие фамилии, как М. Панов, Е. Тагер, Н. Балашев, В. Водовозов. Достаточно хотя бы посмотреть в Википедии, что это за люди были – ученые, педагоги первой величины.

Во-вторых, студенческая группа у нас была замечательная. Не только потому, что почти все девочки были медалистками, а прежде всего потому, что у многих была одна «группа крови». Достаточно сказать, что наше увлечение литературой было настолько велико, что мы решили собираться по очереди по домам и там читать своих любимых поэтов. У меня, в частности, читали В. Маяковского, которого я люблю всю жизнь, и юношеское мое увлечение – поэзия Г. Гейне.

С этими вечерами, кстати, была одна характерная для нашего времени история. Вызвали меня вдруг в Первый отдел. Под этим номером почти в каждом учреждении, а в студенческих подавно, существовали отделы КГБ. Вызвали и спросили, что это за сборища по домам мы устраиваем. Ведь всё знали! Объяснил, что только стихи читаем, вроде успокоились.

И, наконец, в-третьих. Был я в школе троечником, а на всех многочисленных экзаменах в институте за все годы учебы получил только одну четверку, остальные сдавал на пять! Да потом и в академии, и в аспирантуре были только отличные оценки, ни одной четверки. Честное слово, не хвастаюсь я, а лишь подтверждаю этим одну банальную истину: как важно, чтобы человек не просто нашел свое призвание, но и стремился реализоваться в жизни.

И еще одно отступление. С первых курсов института я начал подрабатывать. Где мог и как мог. Обходил десятки газет, чтобы напроситься на репортажную заметку, продавал изредка журналам свои фотографии, позднее занимался подвозом на своем «лимузине» – «Москвиче-401». Где-то на втором курсе пришел к нам на поток (это когда все группы на одной лекции собираются) солидный дяденька:

– Кто из вас хочет подработать экскурсоводами по Москве?

Встали несколько человек, но пошел на трехмесячные курсы один я. Окончил, получил официальное удостоверение. До сих пор его храню: «Удостоверение № 20. Дано т. Соколову Владимиру Михайловичу в том, что он действительно работает в Московском городском экскурсионном бюро Управления культуры Исполкома Моссовета в должности экскурсовода». С тех пор почти все студенческие годы в туристские пики приглашали меня водить экскурсии по городу. Три рубля шестьдесят копеек за экскурсию для советских людей, пять сорок – за экскурсии для иностранцев. Хорошая прибавка к нашей стипендии в 21 рубль! На четвертом и пятом курсах я уже работал «за беременных»: в школе мне давали вести уроки по литературе за учительниц, которые ушли в декретный отпуск.

Поражают меня многие молодые люди. Здоровый парень выпрашивает у родителей деньги, чтобы свою девушку куда-нибудь повести. Девица просит на губную помаду. Жуть. Не принято у нас, к сожалению, чтобы уже в юном возрасте дети находили себе посильную работу. Помню, какое удивление было в советское время (просто шок!), когда просочилась информация о том, что дочь президента США Кеннеди, учась в Париже, подрабатывала (как она говорила, на чулки себе)… посудомойкой в кафе! Надо сказать, что я вообще всю жизнь, чтобы обеспечить достойное житье-бытье своей семье и себе, работал по возможности на двух, а порою и трех работах. По-моему, это естественно для нормального мужчины. Горд и рад был, когда узнал, что младшая моя внучка (дед – профессор, родители – люди достаточно обеспеченные), учась в университете в Праге (туда судьба мою дочь закинула), пошла работать официанткой в скромный пивной бар. И все годы учебы работала в нем и отстояла право самой платить за учебу. Старшая внучка работала экскурсоводом на речном пароходике.

Запомнился институт и вот еще чем. Дело в том, что, будучи гуманитарием «на клеточном уровне», я с раннего детства увлекся автомобилями. Я писал уже о том, что в пятнадцать лет в Клубе юных автомобилистов по окончании занятий получил юношеские права. В восемнадцать лет обменял их на взрослые. С тех пор автомобиль на всю жизнь стал моей страстью. И так случилось, что на втором курсе института у меня появился собственный «шикарный лимузин»! У единственного студента из всего института (да, наверное, и его преподавателей)! Благодарить за это надо Н.С. Хрущева.

Он решил, что совсем старые машины можно продать тем, кто ими пользовался по своему служебному положению. Мой отец ездил на «Москвиче-401», его-то он и купил за 600 рублей. Отец в это время получал в месяц где-то около 200 рублей, так что осилить эту покупку смог. «Москвич-401» был копией немецкой машины Opel Kadett K-38, т. е. 1938 года постройки. Лимузин был примитивен до невероятности. Багажника не было вообще, для вещей была узкая щель в салоне между диваном и кузовом. Дворники были не с электроприводом, а работали от мотора: чем быстрее едешь, тем сильнее они двигались. Поэтому когда дорогу плохо видно и ты едешь тихо, они еле-еле чистили стекло. Никакой электроники, конечно, не было и в помине, все регулировалось отверткой. К тому же автомобиль был старый, двигатель стучал, двери открывались с трудом, салон – протертый до дыр. Полгода я приводил его хоть в какой-то порядок, мама обшила салон байкой с цветочками (справка из Википедии: «Байка – мягкая, рыхлая, тяжелая хлопчатобумажная ткань с густым двусторонним начесанным ворсом»), и я стал ездить. Конечно, в институт я на нем не приезжал, стыдно было так выкаблучиваться, но по Москве и за городом катался вовсю. Как же комфортно было ездить в эти годы по городу! Даже на улице Горького (центр Москвы!) не то что не было пробок, но машину от машины отделяло огромное расстояние.

На третьем курсе института решился поехать на своем «лимузине» в «кругосветное» путешествие. Пригласил свою любимую и нашего с ней друга по институтской группе Мишу Коченова (царство ему небесное, редкой душевной красотой наделен он был). Загрузился как мог запасными частями, поменял карбюратор, поставил в связи с этим на время ограничитель скорости (он у автомобилистов назывался неприличным словом), и тронулись мы в путь. В Ленинград. Со средней скоростью 40 км в час. С такой скоростью мы к обеду доехали до Черной Грязи – поселка, который от тогдашних границ Москвы отстоял километров на сорок. Пообедали и поехали дальше. Приехали в Новгород, посмотрели город, переночевали и поехали дальше. Наконец доехали до Ленинграда. Пожили там два дня у знакомых и отправились «за границу». Именно так представлялись в то время советским людям прибалтийские республики. Поражало все: хотя и узкие, но отличные дороги, и красивые дома, и отсутствие в деревнях покосившихся заборов, да, собственно говоря, и деревнями это назвать было нельзя – просто маленькие опрятные городки.

В Эстонии мы убедились, как важно знать русскую литературу. Когда приехали в Таллин, то оказалось, что ни в одном отеле нет свободных мест. А уже вечер, надо где-нибудь переночевать. В одном месте нам подсказали: «Езжайте на аэродром, он недалеко от города, там в гостинице можно устроиться». Поехали. Подошли к дежурной в аэропорту, молодой симпатичной эстонке, и я решил пошутить и начал цитировать из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова: «Мы передовая машина автомобильного пробега “Ударим по бездорожью и разгильдяйству”. Нам бы надо переночевать где-то». Девушка на плохом русском языке и при полном отсутствии знаний русской литературы растерянно сказала: «Я могу предложить вам место в комнате матери и ребенка. А автомобиль можно поставить на летном поле. Оно огорожено». Так мы все трое с комфортом и переночевали.

В Латвии, наученные горьким опытом поисков жилья, мы уже стали искать пристанище, километров десять-пятнадцать не доезжая до Риги. Маленький поселок. Красивый особняк. Решились спросить, где можно переночевать. Худенькая, ухоженная, интеллигентная женщина сказала: «Можно у меня». За ужином, которым она нас угостила, разговорились и услышали типичную житейскую историю, которой никого не удивишь сегодня, но поразившую нас в то время. Она вдова бывшего министра буржуазной Латвии. После присоединения ее к СССР, несмотря на то что никакой политической деятельностью он не занимался, его выслали в Сибирь, где он и умер. А ее не тронули, даже оставили домик под Ригой, где она и живет.

Последнее, что запомнилось из нашей «кругосветки», – возвращение в Москву. Возвращались мы вдвоем с Мишей, любимая моя вернулась домой самолетом, чтобы помочь сестре поступить в институт. На всю дорогу от Риги до Москвы у нас осталось один рубль шестьдесят копеек на двоих. Перед отъездом решили утром перекусить. Зашли в ресторанчик в гостинице у моря. Стали выбирать самые дешевые блюда. И тут в ресторан вошел Игорь Ильинский – великий наш актер – и сел за наш столик! Не знаю, как он там оказался, видимо, отдыхал в тихом месте. И вот Ильинский заказывает себе какой-то пышный омлет, кофе, пирожное. Мы сглотнули слюну и попросили принести нам по такому же омлету, конечно, без пирожных. В результате заплатили за завтрак все, что наскребли в карманах, и отправились в дорогу до Москвы без копейки денег. А это на нашем «лимузине» – день езды. Так и ехали. По дороге изредка кого-нибудь подвозили, нас за это подкармливали то яблоком, то пирожком. Умная машина экономно тратила бензин и не довезла нас до дома только метров двести. Мы вдвоем докатили ее на руках во двор. Сколько потом я ни путешествовал на машине по Европам, но эта поездка так и осталась в памяти как самая прекрасная. Если уж рассказал об автопробеге, то скажу и о том, как вообще относился я к спорту или, лучше, как он относился ко мне.

Связь моя со спортом была несколько странная. В школьные годы увлекся велосипедом. Гонял по Москве вдоль и поперек, десятки километров. Еду как-то по Садовому кольцу, обгоняет меня группа велосипедистов-спортсменов с тренером. Я пристроился за ними, кручу педали, еду. Выехали за город на Можайское шоссе. Там они стартовали на время на десять километров: пять в одну сторону и пять обратно. И я за ними. Все они, конечно, меня обогнали, я устал сильно, хотел раньше назад повернуть, но дотерпел и прошел всю дистанцию. Там мне тренер сказал, что я молодец, без подготовки все выдержал: «Мы юношеская команда “Спартака”, ты приходи завтра на нашу базу в Измайлово, тренироваться будешь, я тебя возьму». Я не пришел, так «любителем» долгие годы на велосипеде раскатывал.

В институте спорт хорошо развит был. Пошел я для начала в стрелковую секцию. Дали мне там мелкокалиберную винтовку, как сейчас помню, ТОЗ-12, – и велели стрелять «стандарт». Это когда стреляешь с трех позиций: лежа, с колена и стоя. Я выбил что-то за 80 очков – на второй разряд. Тренер обрадовался, в институтскую сборную зачислил, стал индивидуально со мною заниматься. Сколько ни занимался, я ни на одно очко больше так никогда и не выбил. Любопытно, что дочь моя в пионерском лагере тоже стрельбой из «мелкашки» занялась и на первое место вышла. Хранится в нашем семейном архиве фотография, где стоит она на пьедестале почета с винтовкой наперевес.

Из стрелковой секции я ушел и стал заниматься плаванием. Тут у меня уже вполне приличные результаты были – сказалось мое феодосийское детство. Вошел я не только в институтскую команду, но и в студенческую сборную Москвы. Коронный номер был у меня 200 метров брасом. Плавал все пять лет учебы в институте, участвовал даже во всесоюзных студенческих соревнованиях страны. Плавать брасом я научил и дочь, и всех своих внуков. В молодости с дочерью в море на пять-шесть километров заплывали. Больше всего и дольше всего я занимался автомобилем. И как профессионал, и как любитель. В юности включили меня в команду шоссейников в спортивное общество «Торпедо», там хотя я и не брал на соревнованиях призовых мест, но всегда входил в число мест зачетных – «надежным товарищем» был. Автоспорт дал мне навыки безаварийной езды: больше полувека за рулем – и ни одной аварии!

Институтская жизнь завершилась свадьбой. Пять лет ухаживал! И цветы дарил, и стихи писал, фотопортреты делал и в газетах их публиковал, поездки по стране организовывал, походы в театр – и вообще все пять лет от себя старался далеко не отпускать… По нынешним временам так ухаживать нереально, что-то из области фантастики, недаром я до сих пор считаю, что чувства мои или от Бога, или от дьявола. Да и по тамошним временам было это нетипично. Зато свадьба была совершенно типичной для советского времени. Расписались в скромной комнатушке загса на Басманной. Никаких ресторанов, все на дому. Тесть заказал в домоуправлении скамейки, составили столы и в двухкомнатной квартире, собрали человек сорок. Выпили, закусили, потанцевали, и мы отправились в свою первую в жизни квартиру. Вернее, комнату. Была эта комната в уникальном для Москвы доме. Сейчас невозможно поверить, что почти в центре столицы стоял ряд деревенских домов. С печным отоплением, с завалинками, с крохотным огородом, с собачьей будкой. Стояли они на улице Дурова, там, где сейчас спортивный комплекс «Олимпийский». Вот в таком доме, в комнате мужа моей сестры, мы и жили несколько месяцев, пока родители меняли наши две комнаты в коммунальной квартире. Готовились к выпускным экзаменам в институте, гуляли по огородам с чудесной собакой Найдой, принимали гостей. И радовались жизни.

Окончил я институт и получил по распределению должность учителя русского языка и литературы в 135-ю московскую школу. Глубоко убежден в справедливости и эффективности обязательного распределения на работу выпускников университетов, институтов (в современной России – бюджетников). Государство за народные деньги обучило тебя, дало профессию, так и отработай на государственные нужды хотя бы три года! Было бы еще правильнее, как в некоторых образовательных системах в мире, чтобы диплом вручали не сразу же после окончания вуза, а после нескольких лет работы по специальности. По данным достоверной статистики, от 45 до 77 % всех выпускников (в зависимости от сферы деятельности) работает не по профессии, полученной в вузе! Это происходит и в силу объективных причин – нет работы по специальности, но чаще всего причин сугубо субъективных. Родители протолкнули на перспективную, хотя и не твою по профессии работу, разочаровался в профессии, которая в дипломе стоит, сам устроился на непыльной, выгодной работе и т. д. Вот в данном случае и не стоит диплом выдавать. Необходимы другие знания – поступай заново в университет на платной основе и учись.

Сам я, каюсь, отработал в школе менее двух лет. Так мало не потому, что бежал из нее, а в силу как раз «государственной необходимости», о чем расскажу позднее. Работа же учителем мне нравилась, несмотря на первую мою зарплату в 75 рублей. Хороший коллектив, хорошие школьники. Я с ними быстро подружился. Молодой был, энергичный, опять же «почетное» звание имел – «Турист СССР». Водил свой класс в театры, музеи, а потом решился на большой поход из Москвы до Ясной Поляны, поскольку, как говорят специалисты, так и сам Лев Николаевич хаживал. И пошли. Маршрут был такой: доехали на электричке до Серпухова, вышли к Оке и пошли по берегу до городка Алексино в Тульской области, а там уж и до Ясной Поляны. Дня три шли. Ночевали в палатках, варили суп из утки, которую в деревне купили, пели песни у костра. Красота! Из Ясной Поляны дошли до Тулы и поселились на ночь в местной школе. В физкультурном зале легли на маты и только заснули, как нас разбудили. Нарядные, в торжественных одеждах, веселые ребята из школы праздновали там свой выпускной вечер, узнали, что в школе ночуют москвичи, и решили пригласить их на свой бал. Встали мои ребятки – прожженные кеды, грязные шаровары, всклокоченные немытые волосы. Но глаза горят, просят меня разрешить. Я разрешил, конечно, и пошли они на бал, и закрутились в танцах диковинные пары отутюженных хозяев и диких туристов. Вечер этот до сих пор вспоминается, а путешествие наше мы потом в школьный спектакль воплотили.

Поехали мы поездом и на экскурсию в Ленинград. Там тоже в школе остановились, весь город обошли, в музеях побывали и обратно самолетом в Москву возвратились. И ребята, и я, их классный руководитель, впервые самолетом летели. Так и жила школа в начале шестидесятых годов. Общаясь с сегодняшними четырнадцатилетними сверстниками подростков того времени, убедился я, что не могут они понять, как это можно жить полноценной жизнью, весело, разнообразно, творчески без мобильников, смартфонов, планшетов, «Одноклассников» и прочих прелестей интернета. Я не только не противник интернета, но и яростный его поклонник. Единственное, что меня угнетает, – это убежденность современной молодежи в том, что без него нет жизни.