Полная версия

Следствие по делу Воланда

Образ дьявола в представлении Михаила Булгакова, безусловно, отличается от любого другого образа этого темного духа. Когда человек впервые читает роман, то он это сразу же замечает – настолько это бросается в глаза. При знакомстве с Воландом так и хочется сказать словами Берлиоза: «Ваш образ дьявола чрезвычайно интересен, дорогой писатель, хотя он и совершенно не совпадает с устоявшимся представлением о сатане». Но опять-таки здесь тоже нельзя обойтись без нашего замечания касательно природы духов: какой бы дьявол ни был в нашем представлении, он при этом всегда будет не человеком, потому что сатаной не может быть человек. Поэтому все имеющиеся образы дьявола отличаются друг от друга лишь в одном пункте – в том, что в зависимости от представления о нем самом у него разные причины и цели, которые его побуждают быть таким, чтобы его люди называли соответствующим именем – сатана, дьявол, князь тьмы, а в остальном все существующие образы злого духа сходятся, особенно в вышеуказанном пункте, а этот-то пункт самый важный из всех остальных. И все это можно проверить очень простым и надежным способом.

Иешуа Га-Ноцри говорил Пилату, что злых людей нет на свете. Это, как и прочие высказывания из романа, очень много говорит нам при сравнении людей с духами. Если мы поменяем в нем слово «человек» на какое-нибудь другое, но на такое, чтобы в этом слове тоже подразумевалось разумное существо, то слова Иешуа нисколько не испортятся и их смысл останется прежним. Так, мы могли бы сказать, что и злых эльфов нет на свете, или орков, или хоббитов, или гномов. Если же бы мы поменяли слово «человек» на «демон», то высказывание Иешуа можно было бы смело вычеркнуть из романа, так как оно начисто испортилось бы. Точнее, не испортилось бы, а стало бы совсем другим высказыванием, которое не вписывалось бы в диалог между Иешуа и Пилатом, словно его занесли туда из какого-то другого разговора. При этом нам важнее же всего здесь именно то, что в этой смене слов в высказывании не имеет значения какого конкретно дьявола мы берем во внимание: дьявола христиан, дьявола Иоганна Гете, дьявола Михаила Булгакова, дьявола из «Призрачного гонщика» или другого – в любом случае слова Иешуа кардинально меняются по смыслу. Так что наша проверка была проведена успешно. И, более того, наш второй критерий лишний раз подтверждает это утверждение.

Из этого можно уже сделать вывод относительно образа Воланда. В любом представлении дьявол – всегда дух, в том числе и в виде Воланда, делает же дьявола таким, какой он в романе, то есть Воландом, именно то, как он относится к подобным себе лицам, то есть к демонам, а самое главное – к людям. Как же можно искать ответ на вопрос, что конкретно хочет настоящий дьявол от общения и взаимодействия с человеком, я, признаюсь, точно не знаю. По этому поводу у меня есть всего лишь одни предположения, и в связи с этим не могу сказать, соответствует ли Воланд реально существующему дьяволу или нет, но полагаю, что он вполне сходится с ним. И вот почему.

Ни для кого не секрет, что многим вещам нас учат постепенно, что принцип «не все сразу» действует практически во всем и везде. Как занятие любым спортом начинается с малого, так и изучение нового предмета начинается с азов. Нам любой богослов скажет, почему триединство Божества было открыто человечеству не сразу – потому что это было бы слишком сложно для самого человека. Сначала нужно было человеку намертво усвоить себе мысль, что Бог один, а все остальные боги ложны, и только затем ему можно было уже как подготовленному открыть, что Бог существует в трех Лицах, иначе же порождение очередного многобожия было бы просто неизбежным. Аналогичным образом ад изначально представлялся человеку как мрачное и жуткое место, где вечно раздирают душу от боли безнадежные крики. Но такой ад сам собой, но, конечно, не без влияния богословия, начал постепенно вытесняться из сознания человека и заменяться адом, в котором душа страдает уже от каких-либо внутренних мук и страданий. В прежний ад уже почти никто из смертных просто чисто психологически не верит. Но этот начальный этап был все же чрезвычайно важен, так как человеку важно знать, насколько страшен ад для тех, кто живет, творя на свете лишь одно зло. Из чего-то уже земного, а не потустороннего, тут удачным примером будет строение атома. Есть такой известный советский короткометражный фильм 1971-го года «Физика в половине десятого». В нем доказывается, что мир атома не изобразим и невообразим – что привычный всем образ атома как вращающегося вокруг ядра электрона далек от действительности. Но все равно такое изображение существует, потому что оно хотя бы для всех понятно, а главное – подходит всякому для знакомства со строением атома. Или, как известно, воспитание детей должно начинаться с полного противления злу и одной любви к добру, а также с твердой, словно наивной, веры во всегдашнее поражение первого и торжество второго. Это лишь по мере взросления человек должен сам понять, что отношение добра и зла намного сложнее, что выражается в простом сравнении детских сказок с книгами для более взрослых людей или мультфильмов с кинофильмами. А что образ дьявола постоянно меняется в ходе человеческой истории, ведь это для многих даже не новость. Известно, что в дохристианскую эпоху дьявол и бесы как таковые были, однако в собственном смысле этого слова учение о них как о врагах Бога и человека стало появляться лишь в новозаветное время. Но сначала (с приходом христианства) человеку внушалось, что сатана по страшности такой же, какой и ад в представлении человека древних времен. Это нужно было также для того, чтобы человек был намертво убежден в том, что дьявол – его враг, а не друг, и что общение с ним гибельно и ведет лишь к одному злу. Если же бы человеку сразу был дан тот образ сатаны, что представлен в романе Михаила Булгакова, то практически никто из людей его просто не понял бы, потому что это для них было бы опять-таки слишком сложно. Но все равно психология человека всегда брала верх над религиозными предрассудками: некоторые из философов и богословов переосмысляли образ дьявола и затем преподносили его людям. Наиболее заметно и ярко это сначала вышло в «Фаусте», в наше же время – у Михаила Булгакова. Это явление даже отразилось в народной мудрости, которая гласит, что не так страшен черт, как его малюют. А мысли народа, пронесенные через века, более надежны и заслуживают большего доверия, чем мысли какого-то одного человека, хотя бы тот был самим Сократом. Сейчас уже все меньше и меньше остается людей, которые бы верили в старый образ дьявола, потому что для новых поколений все очевиднее становится его несостоятельность и психологическая невозможность веры в него. Теперь люди понимают, что сатана страшен скорее не своими «безобразными рожами и жуткими глазами», а тем, что он влияет на людей примерно так, как те изводятся при виде неприступной красавицы, которую хочется в чем-то обвинить, или невозмутимого человека, который спокойно переносит зло в свой адрес, даже не смеясь ему в глаза и не относясь к нему с равнодушием.

Таким образом, соответствует или не соответствует Воланд реально существующему дьяволу, никто точно не знает. Но совсем не исключено, что настоящий сатана приблизительно и примерно такой, какой Воланд. Старый же образ князя тьмы практически уже стал достоянием прошлого, архивным материалом. То есть вы хотите сказать, – спросят меня, – дьявол все время был примерно таким, как Воланд, и его демоны – приблизительно такими, как Азазелло, Коровьев и Бегемот, а прочие их образы были столь же надуманы, как в свое время были надуманы образы ада, потому что все в готовом, окончательном виде человеку практически ничего нельзя преподносить? И я на это отвечу: да. История переоценки сатаны подобна истории переосмысления образа ада. Но эти образы сатаны были не ложными, а имеющими подготовительный характер. Вспомним, что говорил Лебедев, герой романа Федора Достоевского «Идиот», о сатане: «Вы знаете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как ему имя? И не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтерову, над копытами, хвостом и рогами его, вами же изобретенными; ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами, вами ему изобретенными».

Случай с переосмыслением сатаны, которое в наше время дошло до образа Воланда, можно уподобить случаю, когда в заброшенной комнате решили почистить старые лампочки. Кажется, что, очистившись от пыли, паутины, грязи и краски, они стали светить другим светом, на самом же деле после очистки их свет просто стал ярче. Все ложные образы сатаны, таким образом, – это всего лишь наше ложное отношение к нему, а не он сам.

Да, настоящий дьявол может быть подобен Воланду. Ведь даже Воланд со своими демонами кажется таким святым лишь на фоне людей – московского и ершалаимского миров. Все равно видна ясная принадлежность свиты Воланда к темному миру – что они сторонники именно зла, а не добра, в чем косвенно признался даже сам Воланд, когда к нему обратился Левий Матвей со словами «дух зла и повелитель теней» (сам автор в романе назвал Воланда еще и князем тьмы). Даже самая софистика Воланда, которой тот хотел придать смысл наличию зла в нашем мире, сравнив их с тенями, подтверждает лишний раз эту мысль. Какими бы ни казались святыми Воланд и его помощники по сравнению с людьми, все равно в них чувствуется что-то бесконечно нечистое. Все эти балы у сатаны, ведьмы, плащи, кони, шпаги, лягушки, обезьяны, метлы, клыки, рваная одежда и тому подобное, говорит об отсутствии небесности в Воланде и мнимой его святости. Образ Воланда похож на лунную ночь. Лунный свет прекрасен, но в нем, как говорил философ Евгений Трубецкой, чувствуется какой-то бесконечный обман, потому что этот свет светит, но не греет. Нам нужно помнить всегда, что Воланд вовсе не человек, а сатана. «Ну конечно, дьявол не был бы и дьяволом, если бы в открытую играл!», – сказал в «Трех разговорах…» устами своего генерала философ Владимир Соловьев.

Следствие по делу Воланда

Роман «Мастер и Маргарита» – это посмертное завещание Михаила Булгакова. Нет никаких сомнений в том, что, если Булгаков не умер бы, не завершив свой роман, а остался бы жив и успел бы закончить свою книгу, он бы все равно издал ее посмертно. Булгаков скрыл бы где-нибудь «Мастера и Маргариту» и унес бы также с собой в могилу тайну своего романа. Смерть помогла ему осуществить его замысел

«– Куда ты влечешь меня, о великий сатана? Голос Воланда был тяжел, как гром, когда он стал отвечать.

– Ты награжден. Благодари, благодари бродившего по песку Ешуа, которого ты сочинил…»

Михаил Булгаков. «Великий канцлер»

Вместо введения. Неподкованный читатель или исследователь с солидной эрудицией?

Исследователь с солидной эрудицией иногда может не знать или даже не может знать того, что известно неподкованному читателю

О чем эта книга? Эта книга о знаменитом романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита».

Этот роман, безусловно, бесконечно загадочен и полон многих тайн, из-за которых он даже кажется каким-то неподдающимся ни одному толкованию. Многим читателям хочется узнать хотя бы какой-то один из центральных его замыслов, хотя бы что-то, что проливало бы свет на него. Некоторых даже беспокоит вопрос, как вообще Михаил Булгаков пришел к самой идее написать этот роман. Что его к этому побудило? Это плод его жизни? Или это пришло ни с того ни с сего к нему на сердце? Или он эту идею вынашивал задолго до начала работы над своим романом? Какова бы ни была подлинная причина, побудившая русского писателя взяться за перо, можно сказать с полной уверенностью об одном: если бы мы ее смогли все-таки узнать, мы бы тогда узнали многое и об его замыслах, что вложены в его роман, потому что вряд ли такая книга как «Мастер и Маргарита» не имеет никакой причины к своему написанию, которая была бы в том числе и отражением центральных ее мыслей. Как бы то ни было, роман до сих пор является большой загадкой для читательского мира. И вопрос только в том, возможно ли вообще что-то сказать об его замыслах. И если – да, то как к этому прийти наиболее удовлетворительным и самым убедительным, а также наилучшим для всех способом? Есть ли в романе такой путь, идя по которому, любой читатель сразу бы видел, что он выложен именно автором, а не личным произволом или простыми гипотезами исследователя? И такой очень надежный путь в самом деле существует. И что же это за такой путь?

Этому пути мы дали такое не простое название как эффект неподкованного читателя (неподкованного, то есть неподготовленного). Суть этого эффекта состоит в том, что самое первое знакомство с романом, самое первое прочтение книги может очень многое сказать об авторских замыслах всякому читателю, в том числе и исследователю с солидной эрудицией [1]. Нельзя не согласиться, что при первом чтении читатель иногда сталкивается с такими местами, странность и таинственность которых нельзя объяснить незавершенностью романа или его общей загадочностью. Такие места хочется назвать скорее не загадочными, а темными, потому что при первом столкновении с ними кажется, что автор в них как будто что-то скрывает или просто не договаривает. Всего этих темных мест в романе как минимум девять. И если оттолкнуться от какого-нибудь из них, то мы придем к одному из основных замыслов Михаила Булгакова и поймем, о чем его книга «Мастер и Маргарита».

Самое первое темное место, с которым сталкивается читатель, – это тот самый случай, когда из уст Мастера прозвучало имя иностранца, что познакомился с Иваном на Патриарших прудах:

«– Ну вот, ну вот… неудивительно! А Берлиоз, повторяю, меня поражает. Он человек не только начитанный, но и очень хитрый. Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее.

– Как?! – в свою очередь крикнул Иван.

– Тише!

Иван с размаху шлепнул себя ладонью по лбу и засипел:

– Понимаю, понимаю. У него буква «В» была на визитной карточке. Ай-яй-яй, вот так штука!» (гл. 13).

Сам Иван, как мы помним, имя иностранца не только не сообщал своему лунному гостю, но вообще его даже не помнил или, точнее, не знал, потому что не успел как следует прочесть его на визитной карточке. Вполне возможно, совсем не исключено, что Мастер это имя произнес, будучи знаком с «Фаустом» в оригинале, в котором оно однажды упоминается [2]. Но тут очень важно не забывать о том, что сам читатель, даже будучи глубоко начитанным, образованным и знающим много языков человеком, не сразу может понять, откуда Мастер имеет подобную информацию. Ведь для этого нужно быть знакомым с поэмой «Фауст», причем в оригинале. И если бы даже кто-то из нас владел с рождения языком «Фауста» и читал эту поэму несколько раз, все равно из нас только единицы смогли бы сразу, без всяких раздумий и вопросов понять, что Мастер назвал имя иностранца, потому что оно упоминается в этой поэме. Не слишком ли это сложно не только для неподкованного читателя, но даже для исследователя с солидной эрудицией?

Следующая загадка связана с 16-й главой «Казнь». Здесь темность места просто бесспорна. Когда читатель впервые знакомится с этой главой, то его начинает беспокоит вопрос о природе того сновидения, что посетило в клинике Ивана Бездомного, поскольку такой сон явно невозможно назвать обыкновенным, особенно после прочтения 15-й главы «Сон Никанора Ивановича», где мы уже, напротив, имеем дело с обыкновенностью сновидения. Сны в случае Никанора Ивановича, как правило, беспорядочны и бессвязны, приходят к нам почти каждую ночь, а также являются отражением нашей повседневной жизни или наших личных переживаний: «Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания». В случае же Ивана Бездомного мы ничего подобного не видим. Сон Ивана, во-первых, не имеет никакой бессвязности и беспорядка, и, напротив, его бы каждый смело принял за обыкновенный фильм. Во-вторых, в отличие от Никанора Ивановича, Иван в своем сне не был непосредственным участником событий, а лишь их очевидцем или зрителем. В-третьих, поскольку сны являются отражением наших душевных переживаний, то весьма странно, что Иван, который нигде и никогда не был в древности, видел своими глазами сам Ершалаим. И, в-четвертых, столь же странно, что Ивану приснилось именно то, о чем он так искренно просил Мастера: «Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом, – попросил Иван, – умоляю, я хочу знать» (гл. 13). Неужели это простое совпадение?

Когда мы доходим впервые до чтения 24-й главы «Извлечение мастера», для многих из нас становится открытием, что, оказывается, Воланд на Патриарших прудах рассказывал вовсе не роман Мастера, а собственную историю, потому что из его встречи с самим Мастером в 50-й квартире следует, что он никогда раньше его не видел:

«– А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? – спросил Воланд.

Тот усмехнулся и сказал:

– Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.

– О чем роман?

– Роман о Понтии Пилате».

Мы даже приведем яркий пример в качестве неоспоримого доказательства, что даже порою сами исследователи попадаются на эту «уловку». Вот что пишет о Берлиозе Александр Зеркалов, который известен двумя книгами о романе Михаила Булгакова: «Берлиоз, «председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций… и редактор толстого художественного журнала», т. е. политический функционер, не мог не знать об этой кампании против «пилатчины». Иван Бездомный – рядовой поэт – и тот знал. Второй – предположительный: руководителем кампании был сам Берлиоз. Он отлично (для журналиста) разбирался в христологии, и должности у него были вполне подходящие для руководства не очень важной политической кампанией. Менее примечательно, что самый гнусный пасквилянт, Латунский, идет за гробом Берлиоза; важней, что отшельник Мастер знает редактора и дает ему характеристику. <…> Воланд представляет – как сказал бы юрист – рассказ о Пилате в качестве материала, известного подсудимому. Воланд как бы говорит ему: человек написал вовсе не то, что вы называете «религиозной пропагандой»; написал не о Боге, а о человеке. А вы объявили его «богомазом»; ваша свора его довела до сумасшедшего дома… Он пересказывает эту «пилатчину» как бы от себя и ждет реакции. Какова же она? А реакции нет вовсе. То ли Берлиоз не читал вещь Мастера, то ли предпочел притвориться непонимающим. Последнее больше похоже на дело, ибо он отвечает нарочито нелепой и беспомощной фразой: «Ваш рассказ… совершенно не совпадает с евангельскими рассказами», почему-то «внимательно всматриваясь в лицо иностранца» [3]. Берлиоз оказался в дурном положении. Если он не читал Мастера, но позволил своим клевретам начать травлю, его дело плохо. Если читал и не согласен с прочитанным, почему он увиливает от ответа? «Начитанный редактор», готовый забраться «в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек», обязан был поспорить с удивительным рассказчиком по теме его повествования» [4]. Но если Воланд пересказывал главу из романа Мастера, как полагает данный булгаковед, то почему рассказчик делал вид, что незнаком с автором романа, когда ему пришлось знакомиться с Мастером? Налицо опять темное место.

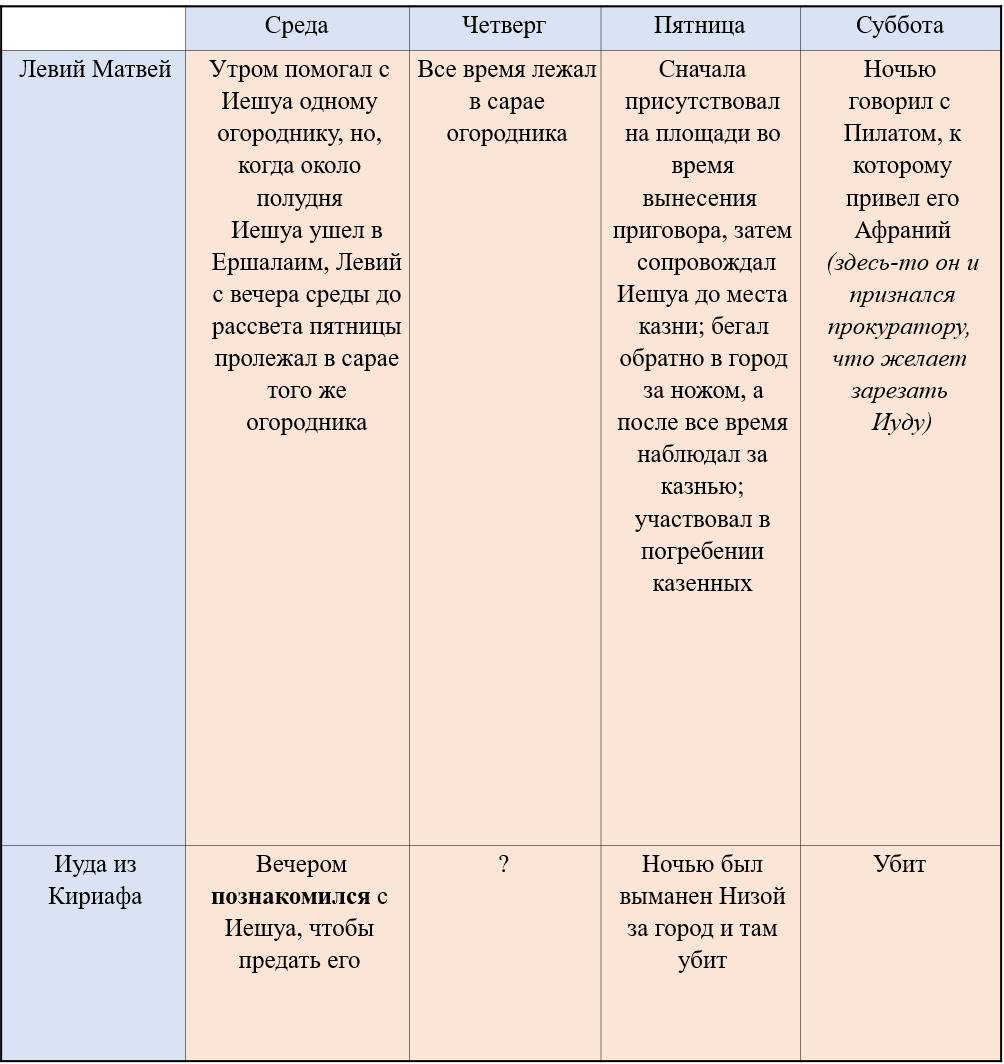

Следующий на очереди – Левий Матвей. Если человек впервые читает роман не поверхностно, а внимательно и неспешно, то при чтении ершалаимских глав его мысль столкнется со следующей помехой. Как известно, Левий Матвей в последний раз говорил с Иешуа за два дня до казни последнего (то есть в среду). В этот промежуток времени он пролежал из-за внезапно поразившей его болезни в сарае, а в пятницу, примерно в десятом часу, он услышал страшный приговор, объявленный Пилатом. При этом в среду вечером Иешуа успел познакомиться с самим Иудой, с которым не было возможности нигде познакомиться или просто встретиться сборщику податей и о существовании которого Левий Матвей вообще не имел никакого понятия. Иуда и Левий друг для друга как будто вообще не существовали! Но когда Афраний привел к Пилату Левия Матвея, оказалось, что тот все-таки знал откуда-то о предательстве Иуды: «Тебя зарезать мне не удастся, – ответил Левий, оскалившись и улыбаясь, – я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать, но я зарежу Иуду из Кириафа, я этому посвящу остаток жизни» (гл. 26). Так знал Левий Матвей об Иуде или нет? Если ему сообщили об Иуде до разговора с Пилатом, то кто это сделал и зачем? Напомним, что предательство Иуды было тайной одного Каифы и его приспешников, о которой Пилат узнал только со слов Иешуа, рассказавшего о приглашении в гости к этому нанятому первосвященником юноше. Единственный, кто мог знать, кроме Каифы, об этом деле – это всеведущий Афраний. Но тому не было смысла и надобности что-то сообщать какому-то оборванному бродяге.

Вот таблица, по которой видно, что Левий и Иуда нигде не пересекались и что первому о предательстве никто не сообщал:

Когда мы в первый раз читаем ершалаимские главы, то мы можем заметить, что в них почему-то совсем нет никакой нечистой силы, ничего потустороннего и ни одного демона, хотя сам Воланд говорил литераторам на Патриарших прудах, что он лично присутствовал на суде Пилата. Из-за этой явной странности читатель может рано или поздно прийти к мысли, что Афраний и Воланд – это один и тот же человек (в силу их сходства), а точнее, персонаж, так как Воланд – это не человек.

В этом же самом «малом» романе есть еще одно обстоятельство, которое всех решительно новичков сбивает с толку. 25-я глава носит обманчивое название «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа», так как прокуратор на самом деле хотел не спасти, а, наоборот, погубить этого юношу. Но, должно быть, во избежание какого-нибудь провала или каких-либо наушников и шпионов подобных барону Майгелю Пилат не давал начальнику тайной службы своих указаний прямо, отчего тому всегда приходилось стараться правильно понять своего повелителя. Поэтому, когда читатель видит, как некий человек в капюшоне появляется в Гефсиманском саду после убийства Иуды, сначала даже приходит сомнение, был ли это Афраний. И если читатель принимает его все-таки в конечном итоге за Афрания, ему все равно непонятно, зачем тот обманывает своего правителя, что будто бы не сумел уберечь Иуду, ведь он же сам и зарезал его. Зачем он сделал противоположное своему заданию? Оказывается, Пилат просто дает Афранию только завуалированные поручения по причине, которую мы сейчас указали. Это такой их метод общения, требующий определенного мастерства и опыта. В общем, эта глава намеренно путает читателя, чем автор намекает каждому из нас, что в романе могут быть подобные сюрпризы, вроде тех, что мы сейчас перечисляем. Это уже шестое темное место в «Мастере и Маргарите».

Больше всего мысль читателя спотыкается в финале романа. Мы назовем только наиболее явное из всего этого. Во-первых, непонятно, зачем понадобилось участие самого Мастера в судьбе Пилата. Воланд предложил Мастеру закончить свой роман, после чего последовало долгожданное освобождение прикованного к одному месту прокуратора. А если бы Мастер умер в своей палате, Пилат так и остался бы сидеть на своем кресле, вечно глядя на луну? А другой мастер мог бы отпустить Пилата? Во-вторых, непонятно, какова природа Ершалаима, к которому протянулась лунная тропа, по которой пошли герои. Означает ли это, что в тот момент было два города с одним названием – Ершалаим времен Пилата и Ершалаим ХХ века? Перед нами был пространственно-временной разлом? Но этому явно противоречит слова автора, что в этом городе разросся за много веков древний сад: «Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом» [5] (гл. 32). И, в-третьих, непонятно, почему автор описывает в эпилоге Мастера, являющемуся каждый год во сне Ивану, как «пугливо озирающегося обросшего бородой человека»? Это следствие пребывания в вечном приюте? Но почему тогда Маргарита так не озирается?

Последнюю непонятную вещь неподкованный читатель замечает уже при повторном чтении «Мастера и Маргариты». Под первым впечатлением читателю становится непонятным эпиграф, согласно которому дьявол – это тот, кто вечно желает зла и вечно совершает благо. Неужели Воланд желает кому-то зла? Часто в этом случае делается отсылка на диалог Воланда и Левия Матвея. Именно там рассуждения князя тьмы приводят читателя к мысли к пользе наличия зла в этом мире. Но эта напрасная отсылка делу нисколько, очевидно, не помогает. Все равно эти рассуждения не делают зложелательного Воланда менее желающим зла и доброжелательным. Даже, напротив, из диалога посланника света и повелителя теней как раз и следует, что Воланд желает, чтобы в мире помимо добра существовало зло.