полная версия

полная версияКлиматические катастрофы: пособие по физике для старших школьников и младших студентов

Игорь Сачков

Климатические катастрофы: пособие по физике для старших школьников и младших студентов

Предисловие

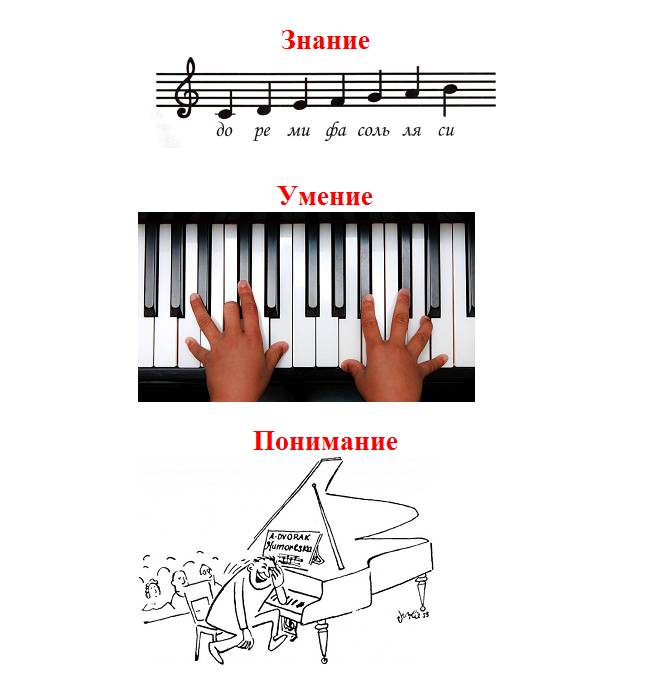

Существуют три вида, три ступени обучения. Их результаты:

знание,

умение,

ПОНИМАНИЕ.

Третья стадия выделена в списке шрифтом, потому что достичь третьей фазы познания – труднее всего. Например, в музыке легче всего выучить расположение нот на нотном стане. Сложнее научиться воспроизводить музыку. Но самое сложное – стать профессионалом, то есть понимать и чувствовать музыку.

Рис.1. Три стадии обучения

На рис.1 изображен музыкант, который смеется, читая ноты пьесы Дворжака, «Юмореска» (использованы рисунки https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5b3ef441177f2d306a951abd6ddd5ff9&n=13 , https://n-mus.ru/wa-data/public/photos/43/03/343/343.970.jpg и https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=d5c10581361353fc2982fbc898f49c51&n=13 ).

Наверно, только настоящие, то есть высококвалифицированные, музыканты способны так себя вести? Как достичь третьей стадии? По мнению автора, достичь понимания учебного предмета невозможно без интереса к нему. Сдать экзамен по физике – вещь, конечно, необходимая. Но для неформального овладения этим учебным предметом надо испытывать к нему «искренний интерес» (так говорил капитан Жеглов, когда учил Шарапова разговаривать с подследственными).

Представленный ниже материал может показаться довольно странным. К какому виду учебной литературы его можно отнести? Предлагаемое издание не является ни учебником, ни задачником. Более всего оно может быть отнесено к мероприятию «посещение зоопарка». Во времена, когда автор учился в школе, существовал замечательный вид урока: класс вели в зоопарк. При этом единственное, чего требовала учительница ботаники по итогам такого урока, это написать, «каких зверей ты видел и что они ели». Вот такую же «прогулку» по физическому зоопарку автор и предлагает возможному читателю.

Введение

Проблема климата – важнейшая для человечества, потому что угроза мировой войны может быть ликвидирована путем переговоров, голод и болезни смогут победить развитие науки и техники. А вот как быть с климатическими катастрофами? Можно ли их предотвратить или, хотя бы, предсказать и подготовиться к ним?

В настоящее время наиболее остро дискутируются два взаимоисключающих варианта скорого его изменения: или глобальное потепление, или оледенение севера Земли. Источниками противоречивых прогнозов стали результаты исследований последних семи лет.

Кроме того, в прошедшем году выдвинуты гипотезы, согласно которым даже на планете Венере в прошлом были реки, океаны и жизнь (см. например, https://ria.ru/20191023/1560073551.html ). Однако произошла какая-то климатическая катастрофа, и реальный сегодняшний пейзаж Венеры представлен на рис.2. Космическая станция Венера-13 передала на Землю фотографии безжизненного мира. Она сообщила, что температура планеты составляет 450 градусов Цельсия! Вместо водных потоков на поверхности ближайшей соседки Земли по космосу должны литься струи расплавленного свинца. Климатологи 21-го века утверждают, что там произошла какая-то чудовищная катастрофа.

Согласно классической физике 70-х годов 20-го века, Венера является «сестрой» Земли и температуру ее поверхности нетрудно оценить, используя знания курса физики для вузов. При этом, если не требовать строгих расчетов, можно сделать упрощенную оценку следующим образом.

Рис.2. Венера, результат климатической катастрофы, https://starcatalog.ru/images/2018/07/foto_venery_13.jpg

Средняя температура небесного тела определяется процессами теплового баланса. В условиях термодинамического равновесия количество пришедшего к телу тепла должно быть равно количеству ушедшего. Основной поток тепла, QС, падающий на планету, создается Солнцем. Его плотность обратно пропорциональна квадрату расстояния до Солнца, QС = α / R2, где коэффициент пропорциональности определяется температурой и состоянием поверхности Солнца. Не будем здесь учитывать действие солнечного ветра, космических («галактических») и внутренних источников тепла.

Заметим далее, что планеты находятся в вакууме, теплопроводность которого близка к нулю, поэтому планеты способны отдавать тепло лишь в форме теплового излучения. Его плотность может быть описана законом Стефана-Больцмана, QТ = βT4 , где T – средняя для планеты абсолютная температура, β – коэффициент пропорциональности. Таким образом, приравнивая QС = QТ , получим, что в описываемых условиях средняя температура планеты T = γ / R1/2 , то есть температура планеты обратно пропорциональна корню квадратному из среднего расстояния ее орбиты. Здесь γ=(α/β)1/4 – параметр теплообмена, присущий данной планете и зависящий от особенностей ее поверхности, обсуждаемых ниже. Чем выше значение γ, тем сильнее тепловое действие солнечного излучения.

Для Земли средняя температура TЗ равна примерно 14 oC = (14 + 273) K. Если принять, в качестве примера, что параметры γ для Венеры и Земли одинаковы и учесть, что радиус орбиты Венеры примерно в 1,4 раза меньше, чем у Земли, ее температура должна быть равна 348 K = 75 oC. При такой температуре космонавтам в скафандре можно даже жить на такой планете!

Причина ошибки, допускаемой при упрощенном расчете температуры Венеры связан с тем, что γ Земли и Венеры различны. С оценкой величины коэффициента теплообмена нашего тела и окружающей улицы мы сталкиваемся ежедневно, когда выбираем, что одеть на себя: шубу, куртку, плащ или купальник. Фактически важнейшая задача тысяч физиков, работающих в научных учреждениях 21-го века – расчет γ для планет солнечной системы. При этом оказывается, что необходимо учесть огромное число факторов, рассматриваемых ниже: парниковый эффект, альбедо, синергетические процессы, форма орбиты планеты, влияние солнечного ветра и т.д. Можно сделать два вывода. 1) Оказывается, чудовищный климат Венеры сформировался в результате какой-то катастрофы, которая увеличила ее γ!!!

Рис.3. Остров Кипр, рай Солнечной системы. Фото Р.И.Лопатиной

2) Подобная же катастрофа может, в принципе, произойти и на Земле. На рис.3 изображен один из райских уголков Земли, остров Кипр. Некоторые ученые предсказывают, что γ Земли может измениться и глобальное потепление превратит пейзаж на рис.3 в рис.2.

Однако существует другая группа исследователей, которые утверждают, что климат действительно изменится, однако это произойдет в «обратную сторону». Грамотные, очень авторитетные эксперты прогнозируют возвращение на Землю нового ледникового периода. Север Европы должны поглотить ледники, похожие на те, что уже более ста тысяч лет покрывают остров Гренландию.

Рис.4. Древний ледник Гренландии, https://universemagazine.com/wp-content/uploads/2019/06/01_greenlandicesheet_nationalgeographic_1938848.jpg

Возможность оледенения севера Европы давно известна. Установлено, что с периодом, равным примерно 100 тыс. лет, на севере планеты возникали ледники, подобные тем, которые сейчас покрывают Антарктиду. Их центры совпадали с гористыми участками суши: Скандинавией, Гренландией, Северным Уралом, а также и с «южными» горами: Альпами, Кавказом, Алтаем. Остатки этого ледника до сих пор сохранились на острове Гренландия, рис.3. А 50 тысяч лет назад толщина ледяных шапок всего севера Европы достигала 3-х километров! Длительность каждого из десятков предыдущих оледенений составляла около 90 тыс. лет и сменялась потеплением, длившимся примерно 10 тыс. лет. Обсуждаемые сравнительно регулярные колебания климата между ледником и потеплением продолжаются уже несколько миллионов лет. При этом оказывается, что существующий сейчас период потепления заканчивается.

Однако космические исследования последних семи лет показали, что возможен и еще один сценарий. Он заключается в полном внезапном исчезновении и воды, и атмосферы на планете.

Эта жуткая возможность была обнаружена на планете Марс. Космические станции передали, что атмосферное давление на Красной планете в тысячу раз меньше, чем на Земле, а средняя температура равна – 63 oC. Эта температура близка к условиям конденсации «сухого льда», то есть углекислого газа, рис.5.

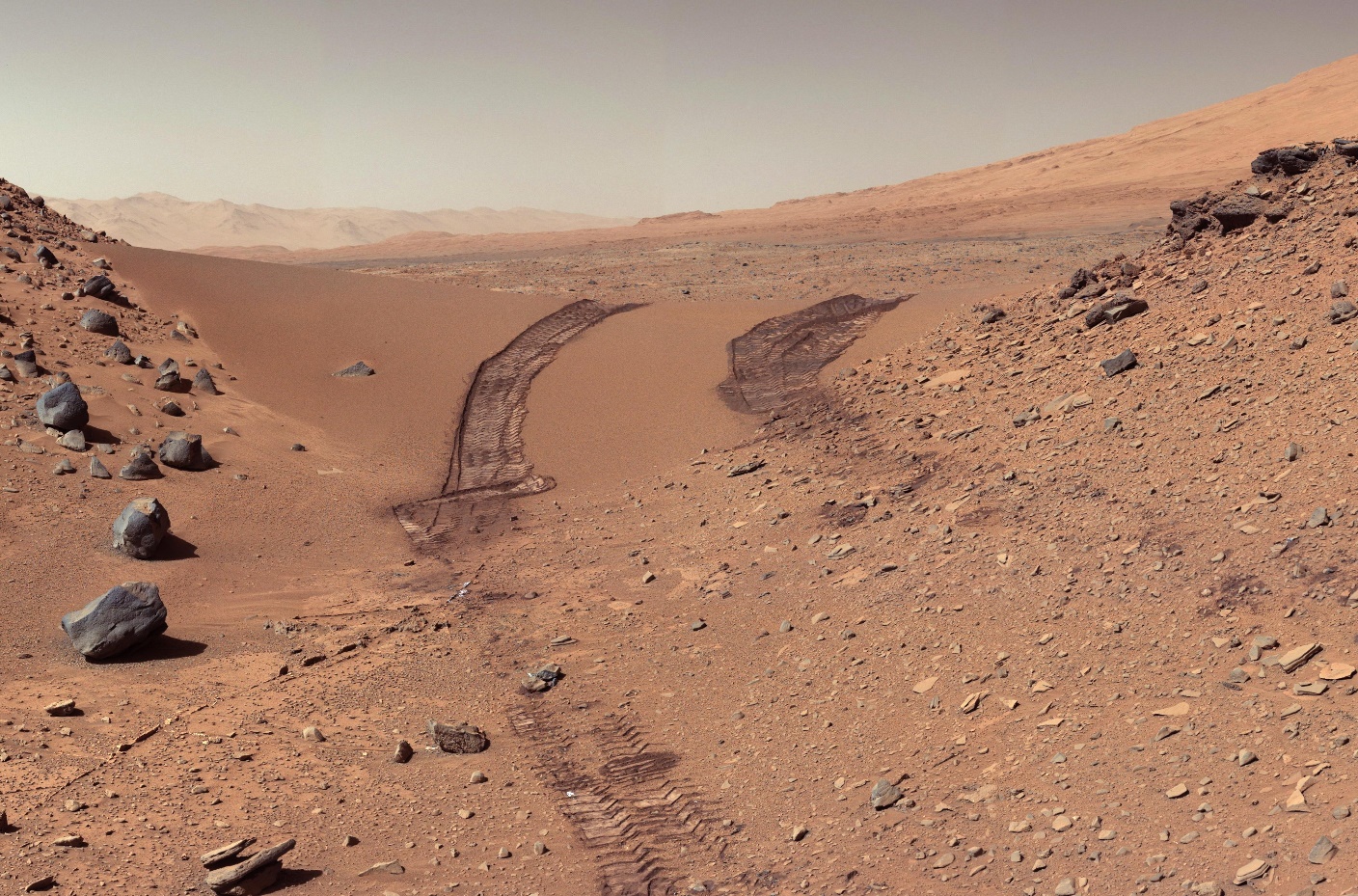

Рис.5. Фотография Марса, сделанная марсоходом Куриосити, https://img-s3.onedio.com/id-56ab6887388293dd09105667/rev-0/raw/s-cbbda3fcdd09de96fcae43fcb3a971648c2c7292.jpg

Низкая температура и отсутствие воды на Марсе – не очень большая сенсация. Однако анализ снимков, полученных с Марса, проведенный грамотными специалистами показал, что вода на Марсе – была! Довольно давно, 2 миллиарда лет назад. Но – имелась! При этом и температура была настолько высокой, что вода текла в виде огромных рек! Свидетельством сказанного служат обнаруженные марсоходом так называемые гидратированные породы, то есть минералы, образованные водой. Сохранился и характерный рельеф, сформированный мощной водной эрозией. С космической станции, Марс Орбитер, вращающейся вокруг Марса, отчетливо видны характерные русла древних рек, рис.6. Кроме того, методами «нейтронного каротажа» обнаружен замороженный лед под песками Марса (см. например, https://izverzhenie-vulkana.ru/2018/12/nejtronnyj_karotazh_marsa_prodolzhaetsya_sedmoj_god.html ).

Таким образом, Марс тоже подвергся значительной климатической катастрофе. Однако, в отличие от Венеры, произошло не нагревание, а замораживание поверхности планеты. Не грозит ли такой же сценарий Земле?

Рис.6. Русла высохших рек на Марсе, снимок с орбитальной станции Марс Орбитер, https://top10a.ru/wp-content/uploads/2019/12/7-37.jpg

«Замораживание» Марса нельзя «списать» на его удаленность от Солнца. Нетрудно повторить для него упрощенный расчет температуры. Учтем, что радиус орбиты Марса примерно в 1,5 раза больше Земного. Используя формулы для оценок его температуры, получим, TМ = 238 K = – 35 oC. Рассчитанная таким образом температура заметно выше реальной, равной – 63 oC. Забегая вперед, заметим, что такое отличие легко объяснить практически полным отсутствием парникового эффекта для разреженной атмосферы Марса. Но куда делась эта атмосфера?

Необходимо заметить, что «обычное» оледенение севера Европы не так страшно, как катастрофа типа марсианской. Дело в том, что оледенения предыдущих 400 тыс. лет не распространялись южнее 60-ти градусов северной широты. И, что важнее, не сопровождались глобальным высыханием. Пока есть лёд на планете, он может растаять, рано или поздно. И жизнь в ледяную пустыню – вернётся. Между тем Марс, по-видимому, навсегда останется и замороженной, и безводной пустыней .

Таким образом, возможны четыре сценария развития климата Земли. 1) Превращение в раскаленную Венеру, 2) возвращение ледникового периода мамонтов и питекантропов, 3) вымерзание планеты по типу Марса и, наконец, 4) сохранение «райского» климата современности. Следует также отметить, что помимо экстремальных катастроф возможны «мелкие», подобные «малому ледниковому периоду», рассматриваемому ниже.

Синергетика атмосферы

Что общего между рассмотренными выше катастрофами? На этот вопрос отвечает современный раздел теории тепловых явлений. Он называется «синергетика». Оказывается, что среди «обычных» тепловых процессов, примерами которых являются нагрев, охлаждение, сжатие, расширение и другие процессы, происходящие в однородных жидкостях и газах, имеются и «необычные». За их открытие Илья Ефимович Пригожин получил Нобелевскую премию. Синергетические процессы отличаются от прочих явлений наличием трех следующих признаков: самопроизвольность, непредсказуемость и катастрофичность, https://www.dropbox.com/s/95bqng6rgiocpmo/s7.docx?dl=0. Яркий пример синергетического процесса – смерч, рис.7. Он возникает «сам собой», неожиданно и очень «резко», катастрофично.

Рис.7. Смерч, https://funart.pro/uploads/posts/2020-03/1584101898_20-p-foni-s-tornado-74.jpg

Смерч отличается от «обычных» туч тем, что он вращается вокруг своей оси. Он всасывает окружающий воздух (вместе с различными предметами, например, автомобилями). Смерч похож на трубу, соединяющую облако на небе с поверхностью Земли.

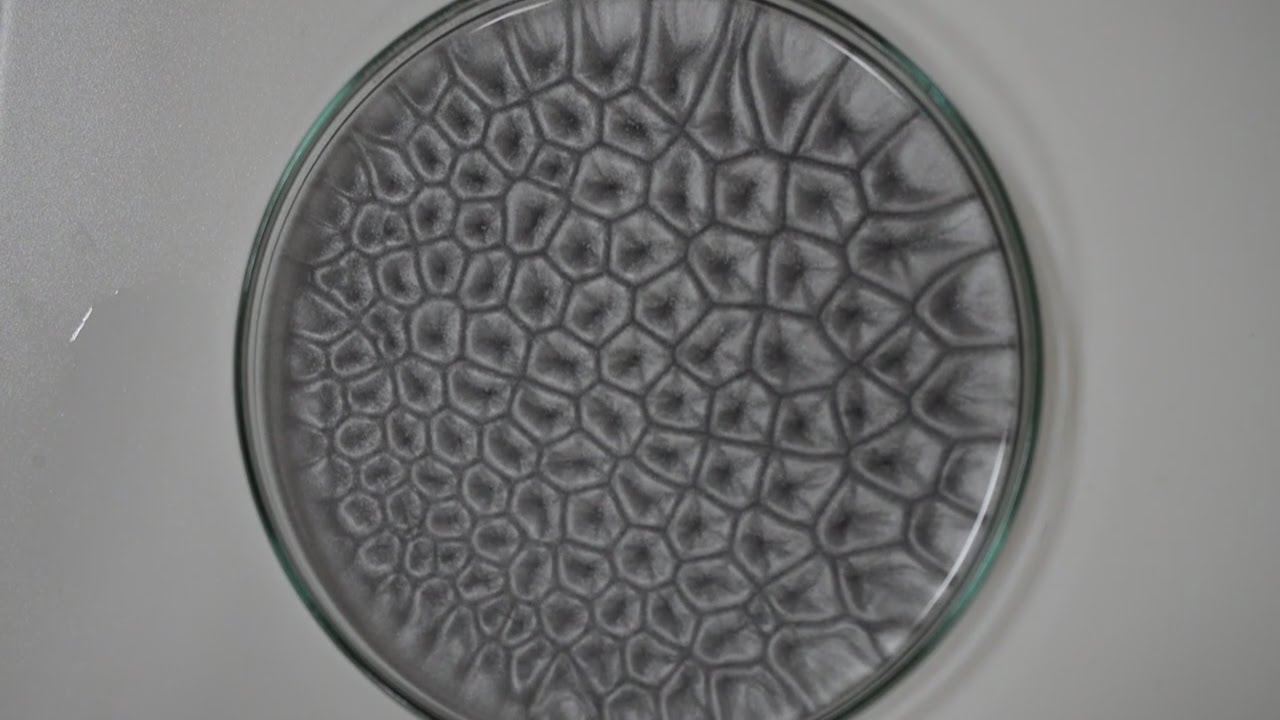

Известен другой яркий пример синергетического процесса. «Обычный» нагрев жидкости не вызывает никаких неожиданностей вплоть до температуры кипения. Однако при определенных условиях, еще до кипения, на поверхности жидкости внезапно иногда появляются своеобразные «узоры», похожие на шестигранный паркет, рис.8. Явление называется «ячейки Бенара». Неразумная жидкость превращается в своеобразного художника.

Рис.8. Ячейки Бенара, https://i.ytimg.com/vi/v2vMXmuC818/maxresdefault.jpg

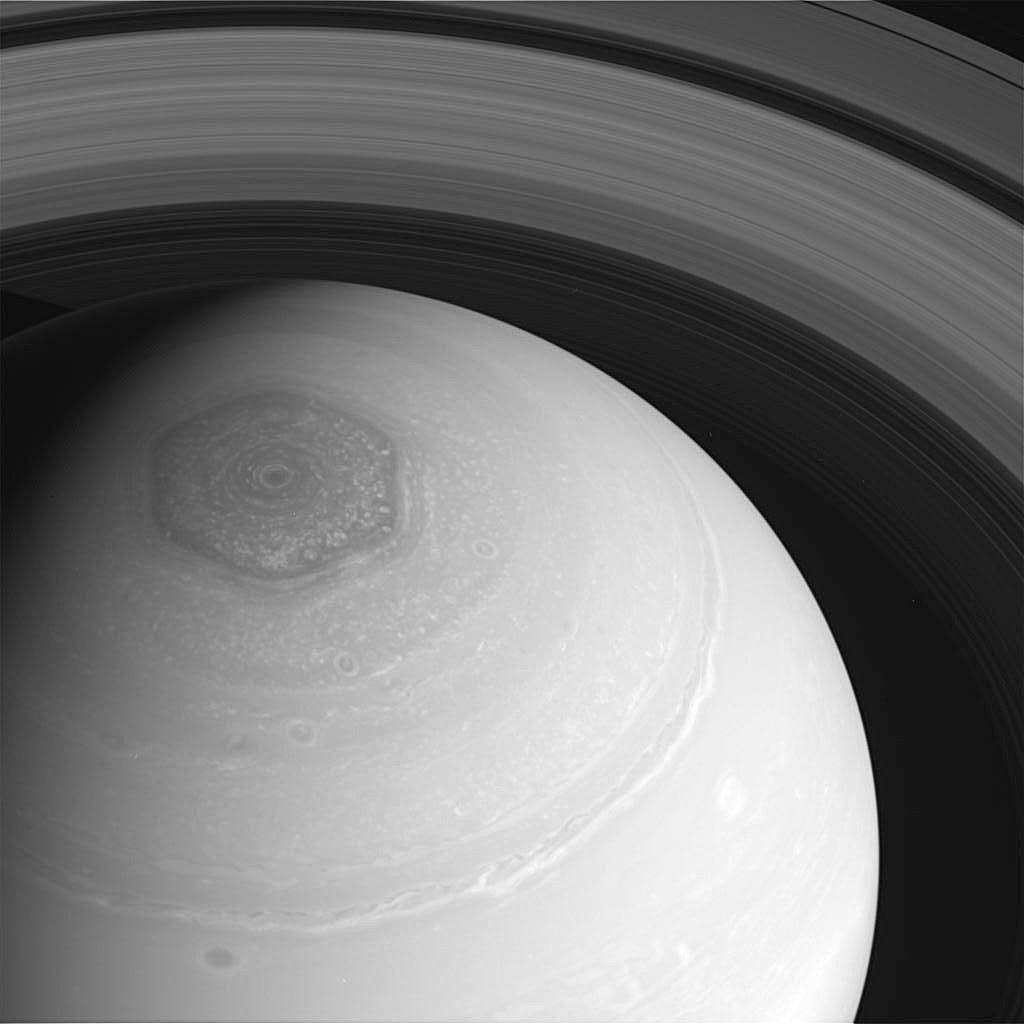

Ячейки Бенара существуют не только в «пробирках» ученых. Космическая станция «Кассини» прислала фотографию облаков на полюсе Сатурна. Они образуют почти правильный шестиугольник, подобный ячейке Бенара, рис.9. Наблюдения, начатые еще станциями Вояджер-1 и Вояджер -2 и продолженные Кассини, показали, что правильная фигура, которая видна на рисунке, стабильна уже в течении более 20 лет. Предполагается, что эта структура образуется потоками тепла, которые распространяются от центра планеты-гиганта к ее поверхности. Источники тепла пока неизвестны.

Проведенные в инфракрасном диапазоне наблюдения показали, что шестигранная структура Сатурна является вихрем, имеющем прямые «стены», уходящие на глубину порядка 100 км. Таким образом, он подобен одиночной ячейке Бенара.

В атмосфере Земли тоже существуют синергетические ячейки. Но они не шестигранные, а имеют очень сложное строение. Примером служат ячейки Хедли, которые «помогают» переносить тепло от экватора Земли в ее средние широты.

Рис.9. Шестигранная ячейка на полюсе Сатурна, фото станции Кассини, https://pbs.twimg.com/media/D8r_YrQWwAAyySy.jpg

Следующим хорошо известным синергетическим явлением атмосферы Земли и других планет является турбулентность. Она заключается в том, что если поток газа или жидкости тормозится препятствиями или какими-то стенками, то возникает множество вихрей, накладывающихся друг на друга. В результате движение делается внешне беспорядочным, хаотичным. Турбулентность – это одно из хорошо известных, и очень опасных для самолетов, явлений.

Турбулентность хорошо видна в атмосферах планет-гигантов. На рис.10 изображены открытые в 2019 г. вихри планеты Юпитер. Особенность углеводородной атмосферы Юпитера и Сатурна состоит в том, что цвет облаков там заметно меняется в зависимости от изменений температуры. Поэтому вихри хорошо поддаются выявлению и анализу.

Основы науки синергетики не попали пока в школьные и вузовские учебники по физике, потому что эта наука – новая. Более подробное описание некоторых ее эффектов можно найти в электронном файле https://www.dropbox.com/s/95bqng6rgiocpmo/s7.docx?dl=0 .

Наша брошюра называется «Климатические катастрофы». Слово катастрофа здесь – это научный термин. Он означает, что объект теряет устойчивость и в нем происходят достаточно резкие изменения его состояния. Эти процессы описывает особый раздел математики, который называется «теория катастроф». Он включает такие теории, как описание «бифуркаций решений дифференциальных уравнений», классификации «разрывов, изломов и иных особенностей многомерных математических функций» и т.д. В частности, некоторые синергетические катастрофы описывается математически, как «процесс, протекающий с обострением». Впервые их открыл академик С.П. Курдюмов с сотрудниками Института прикладной математики имени М. В. Келдыша при изучении поведения плазмы.

Рис.10. Турбулентные вихри в атмосфере Юпитера, фото космической станции Юнона, https://artpa.ru/assets/components/phpthumbof/cache/9d0def8677f0bfe0b58dc524382f95c5_ce_1080x1080x0x0_cropped_800x800.a00e10b767023a95f5c88735a342a0cf.jpg

Основы науки синергетики не попали пока в школьные и вузовские учебники по физике, потому что эта наука – новая. Более подробное описание некоторых ее эффектов можно найти в электронном файле https://www.dropbox.com/s/95bqng6rgiocpmo/s7.docx?dl=0 .

Наша брошюра называется «Климатические катастрофы». Слово катастрофа здесь – это научный термин. Он означает, что объект теряет устойчивость и в нем происходят достаточно резкие изменения его состояния. Эти процессы описывает особый раздел математики, который называется «теория катастроф». Он включает такие теории, как описание «бифуркаций решений дифференциальных уравнений», классификации «разрывов, изломов и иных особенностей многомерных математических функций» и т.д. В частности, некоторые синергетические катастрофы описывается математически, как «процесс, протекающий с обострением». Впервые их открыл академик С.П. Курдюмов с сотрудниками Института прикладной математики имени М. В. Келдыша при изучении поведения плазмы.

Изменения климата, рассматриваемые в настоящей брошюре – это тоже синергетические процессы. Они отличаются самопроизвольностью, непредсказуемостью и катастрофичностью.

Почему они возникают? Это – очень важный вопрос! Механические часы работают благодаря тому, что у них внутри содержатся соответствующие механизмы: зубчатые колеса, пружины, маятники. Они создают чудо: стрелки сами собой показывают время. Синергетические катастрофы климата также происходят из-за наличия ряда соответствующих механизмов. Большинство из них открыты в последние семь лет, в частности благодаря полетам на другие планеты. Рассмотрим их кратко ниже.

Закон чередования ледниковых эпох Земли

Ледниковыми эпохами (оледенениями) в истории Земли называются резкие понижения средней температуры Земли, которые приводили к образованию ледников, покрывавших большую часть Европы, Азии и Северной Америки (подробнее см. https://www.mirf.ru/science/lednikovye-periody-v-istorii-zemli/ ).

Процесс оледенения наиболее наглядно иллюстрируется изменениями средней температуры на Земле. На рис.10 представлен график изменения температуры за период от настоящего времени до 400 тыс. л. до н.э.

Рис.11. Изменение средней температуры на Земле за 400 тыс. лет, Википедия

Что означает этот график? Нуль температуры на оси ординат рис.10 и нуль на оси времени соответствуют настоящему времени. Климат Земли при этом характеризует картинка рис.3. В этих условиях средняя температура на Земле равна +14 oC . На графике рис.11 этот участок зависимости отмечен красной цифрой «0».

Обращает внимание, что лишь в кратковременные периоды, обозначенные на рисунке красными цифрами от 0 до 4-х, наблюдались потепления, подобные нынешнему. Основное же время Земля имела температуру ниже, чем сейчас, на 2-9 градусов. Геофизические исследования показывали, что в эти промежутки времени север Америки, Европы и России покрывали ледники.

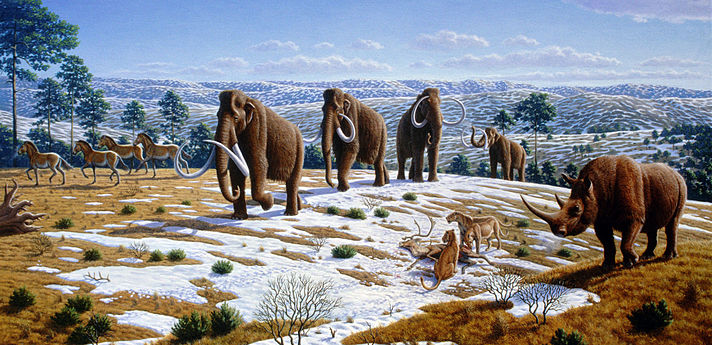

Таким образом, получается, что в последние 400 тыс. лет основное состояние климата Земли – оледенение. На рис.12 изображен пейзаж в районе Парижа, который можно было бы наблюдать во время последнего ледникового периода, если бы существовала машина времени.

По мнению автора брошюры картинка рис.10 является иллюстрацией одного из крупнейших открытий физики последних семи лет. Для ее получения потребовалась разработка методов применения ядерной физики и компьютерных методов обработки информации. График содержит результат работы нескольких тысяч океанографов, полярников, физиков, биологов, компьютерщиков и ученых других специальностей. Подробное описание действий нескольких армий ученых требует отдельной книги. А мы отметим лишь следующее.

Рис.12. Тундро-степь Европы в эпоху последнего оледенения (в представлении художника, Википедия)

Существование периодов оледенений были известны в науке давно, более ста лет. На территории России их назвали Валдайское, Московское и Днепровское, соответственно (рис.11). Подробное рассмотрение процессов оледенений выходит за пределы настоящей брошюры. Дополнительные сведения можно найти в статье https://www.mirf.ru/science/lednikovye-periody-v-istorii-zemli/ .

Сенсацией же последних семи лет является подробное количественное описание изменений температуры. Обнаруженное множество колебаний температуры в течение этого периода времени свидетельствуют о крайней неустойчивости климата Земли.

Следует отметить, что в физике существуют два основных метода исследований – «феноменологический» и «модельный». Первый из них основан на использовании «первых принципов». Они получаются из множества опытов и принимаются как аксиомы. Например, закон сохранения энергии – феноменологический, он получен путем наблюдений и экспериментов. Второй, то есть модельный, подход позволяет обосновывать опытные законы исходя из теоретических расчетов. В частности, закон сохранения механической энергии доказывается с помощью аналитической механики, исходя из аксиомы однородности времени (см. например, Л.Д. Ландау, Е.М.Лифшиц. Механика). При этом однородность времени – тоже аксиома, укладываемая в фундамент теоретических расчетов.

В термодинамике второй ее закон утверждает, что энтропия замкнутой системы в любых процессах увеличивается. Это – феноменологический закон. В то же время статистическая теория Максвелла-Больцмана, объясняет рост энтропии движением молекул. Это – модельная теория.

Подобным образом, климат может описываться и предсказываться и с помощью феноменологических законов, и путем модельных расчетов на компьютерах. В частности, рис.11 показывает, что существует феноменологический закон: теплый климат между ледниковыми периодами должен длиться примерно 10 тысяч лет. Следствие: последний ледник кончился как раз 10 тыс. лет назад. Получается, что на Земле скоро снова наступит глобальное похолодание и оледенение?

Однако у физиков существует глобальная цель – перейти к модельному описанию климата, то есть описать все пики, все изменения, представленные на рис.11, с помощью компьютерных расчетов. Таким образом был бы осуществлен модельный метод предсказания климата. Он заключается в расчетах действия всех различных механизмов, которые им управляют. Продолжим в следующем разделе рассмотрение этих факторов.

Альбедо: разноцветные наряды Земли

Средняя температура планеты определяется прежде всего величиной потока тепла, создаваемого Солнцем. Но при этом количество получаемого тепла зависит от еще одного фактора. Он называется «альбедо» планеты.

Альбедо – это физическая величина, характеризующая долю излучения, отражаемого поверхностью диффузным образом. Рис.13 показывает, что поверхность Земли – разноцветная. При этом для снега альбедо равно 0,9, для сажи составляет 0,04. Именно альбедо существенно меняет величину коэффициента теплообмена планеты γ, который использовался нами при расчете температур Венеры и Марса. Именно то, что мы не учли альбедо, создало существенную погрешность в проведенных нами расчетах.

Рис.13. Фотография Земли, сделанная астронавтами космического корабля «Аполлон 11» 20 июля 1969 года, продемонстрировала различные альбедо различных участков поверхности Земли

Солнечная постоянная легко устанавливается, она обратно пропорциональна квадрату расстояния планеты до Солнца, то есть она максимальна для раскаленного Меркурия и минимальна для замороженного Плутона. Что же касается альбедо, то планеты солнечной системы характеризуются совершенно различными значениями альбедо: оно минимально для поверхностей астероидов, для Меркурия и Луны, составляя примерно 0,1. Поверхность этих космических тел имеет черно-коричневый цвет. Максимальное значение альбедо фиксируется для «голубых» газовых планет Нептуна и Урана (порядка 0,7). Венера также имеет альбедо около 0,7, поэтому она так ярко светится на ночном небе. Самым большим aльбeдo, превышающим 0.9, обладает спутник Сатурна Энцелад. Его поверхность покрыта льдом, отражающим свет, рис.14. В отличие от других планет, альбедо Земли резко меняется при переходе от одной точки ее поверхности к другой, рис.13. Ее поверхность представляет разноцветную мозаику: белые «шапки» полюсов, белые Гималаи, белые облака. Синие, зеленые, оранжевые пространства океанов, лесов и пустынь. При этом значения альбедо различных участков значительно отличаются друг от друга. В частности, снег и облака имеют альбедо 85-90%. Хвойный лес, лиственный лес, луга, поля, пустыни, скалы и т.д. характеризуются альбедо, меняющимися в широких пределах, от 5 до 25%. Как известно, две трети земной поверхности занимают океаны и моря. При этом их альбедо меняется от 5 до 10%, в зависимости от угла падения солнечных лучей и состояния водной поверхности. Альбедо зависит также от географической широты, оно максимально для полюса и минимально для экватора, при прочих равных условиях.