Полная версия

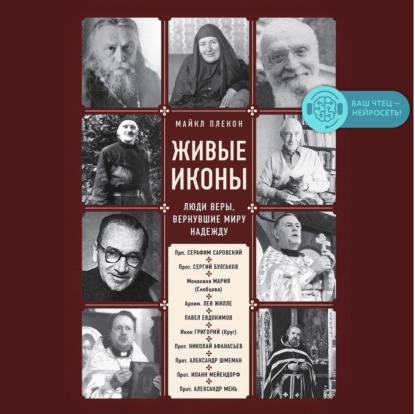

Живые иконы. Люди веры, вернувшие миру надежду

Никто из них не притязал на исключительность, большинство вели обычную жизнь человека своего рода деятельности, правда, я бы сказал, необычным образом. И все же немногие могут следовать их путем. Мы не живем в их время. Мы не эмигранты, как многие из них, не современники Великой депрессии, не свидетели кошмаров революции, преследований, войн. Никто из нас не должен пытаться копировать их мысли и жизнь. Мы рождены для своего времени и обстоятельств, чтобы в своей собственной жизни становиться «весьма подобными Богу». Самое распространенное заблуждение, преследующее святых, будь они канонизированы или нет, состоит в том, что их быстро делают героями, суперменами, возводят на пьедестал. Нередко, взирая на них издалека, мы удивляемся им, но вряд ли надеемся следовать за ними. Они слишком хороши, слишком дерзновенны, слишком одарены, слишком великолепны, чтобы им можно было подражать.

Мы отрезали от себя святых, лишили их гражданских прав в человеческом роде. Одна из причин, по которым Восточная Церковь предпочитает не говорить о непорочном зачатии Девы Марии ее родителями, заключается именно в том, что оно безнадежно отделяло бы Ее от нас. Истинная Ее слава состоит скорее в Ее человечестве, послушании Божьему призыву, переданному через благовествующего Ей архангела Гавриила. Павел Евдокимов с любовью повторял Ее ответ, как он передан в Вульгате: Fiat! – «Буди Мне по глаголу твоему»[25]. Это fiat Марии становится нашим fiat. То, что Она, как одна из нас, могла сказать Господу «да», со всеми святыми женами и мужами до Нее и после, означает, что и мы можем, с помощью Духа, утверждать то же во всем, что делаем.

Во многих восточных храмах на алтарной апсиде помещается мозаика или фреска с изображением Вознесения Христова, описанного в Евангелии и Деяниях апостолов. Христос, часто меньшего размера, чем те, кого Он покидает (в некоторых вариантах изображается только пара Его ног, исчезающая в облаках), медленно поднимается, чтобы воссесть одесную Отца в Царстве Небесном. Ангелы велят галилейским мужам, то есть, апостолам и Деве, помнить, что хотя видимым образом Он оставляет их, но никогда их не покинет, Он всегда среди них, всегда приходит вновь и вновь. С воздетыми руками в молитве к Сыну, восходящему над Ней, молящаяся (orans) Божия Матерь символизирует всех, кто говорит Fiat, всех, кто составляет Господню семью через слушание и соблюдение Его слова. Мы слышим это в Лк. 11:28, в евангельском отрывке, читаемом в Восточной Церкви на литургии каждого Богородичного праздника. Мария там – Матерь Божия. Но Она там и для того, чтобы явить то, что́ есть Церковь и что́ Церковь делает. Мария показывает нам, что́ подобным образом делают святые, кем можем стать и мы, на что́ становится похожей каждая человеческая жизнь, в которой исполняется Евангелие[26].

И теперь мы обратимся к людям веры нашего времени. Взыщем их ви́дения, опыта тех, кто, по словам Евдокимова, не только произносили молитвы, но «становились молитвой, воплощенной молитвой». В них мы увидим, как в зеркале, образ того, что возможно и нам: становиться «весьма подобными Богу».

Глава 3. Сергий Булгаков: политэкономист и священник, марксист и мистик

В надгробном слове на погребении о. Сергия Булгакова в июле 1944 года его епископ, митрополит Евлогий, сказал: «Дорогой отец Сергий! Вы были истинным христианским мудрецом, вы были учителем церкви в возвышенном смысле этого слова. Вас озарил Святой Дух, Дух Мудрости, Дух Разума, Утешитель, которому Вы посвятили всю свою ученую деятельность»[27]. Булгаков был верующим человеком и при этом творчески ищущим профессором богословия, чья молитва в начале и в конце большинства его книг была: «Маранафа! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Литургическим служением этого священника, тем, как он исповедовал и молился, восхищался о. Александр Шмеман, который назвал его «пророком и тайнозрителем, вождем в некую горнюю и прекрасную страну, в которую всех нас звал он всем своим обликом, горением, духовной подлинностью»[28].

Митрополит Евлогий говорил еще об о. Сергии: «Поскольку Ваше богословие было плодом не только головы, но и тяжких испытаний сердца, в Вашей судьбе, быть может, предначертано было быть непонятым, обвиненным…» Выдающийся церковный деятель, глава замечательной церковной общины, митрополит Евлогий как никто другой понимал своих сотрудников. Распознав в о. Льве Жилле чистое сердце, священника беспримерной душевной цельности, он принял его в Православную Церковь через сослужение Евхаристии, как в древности поступали отцы Церкви, например Василий Великий. Видел он и то, что о. Лев был мечтателем, человеком безмерной любви и веры, но совершенно непригодным в практических делах, не администратором. В богемном облике поэтессы и радикального политического деятеля Елизаветы Скобцовой, дважды разведенной, он усмотрел личность, способную послужить Христу, и притом в монашестве, что казалось соблазнительным для социального и религиозного чувства многих его русских собратьев-эмигрантов.

В сыне священника и семинаристе, потерявшем веру, бывшем марксисте и профессоре политической экономии, который стал священником и богословом, митрополит Евлогий обрел не только первого ректора своего богословского института имени преп. Сергия, но и первого православного мыслителя, который не жалел сил на то, чтобы состоялась встреча церковного Предания с культурой и миром XX века. Он увидел в о. Сергии, как подчеркивает Поль Валльер, первого православного богослова XX века, обладавшего провидческим даром в достаточной степени, чтобы привлечь внимание современного мира и его культуры к Преданию Церкви, причем гораздо более радикальным образом, чем любой из его современников в Восточной и Западной Церквах. Тот же Поль Валльер смело подытоживает: «Булгаковское догматическое богословие говорит “да” Преданию Церкви и вместе с тем “да” миру, “да” богословию и также “да” человеческим качествам, “да” Богу и “да” человечеству»[29]. Это был богословский ум, достаточно дерзновенный, чтобы попытаться дать положительное изложение учения о Воплощении, которому Халкидонский собор полторы тысячи лет назад смог дать лишь отрицательную формулировку: «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». В борениях своего сердца, в испытаниях трудной жизни о. Сергий старался раскрыть – на тысячах страниц и во множестве проповедей и бесед – смысл Воплощения: Богочеловечество, что Поль Валльер правильно переводит как «человечество Бога» («the humanity of God»), факт, что Бог стал человеком, – как самое сердце христианской веры[30].

Борис Яким, превосходный переводчик работ о. Сергия Булгакова на английский, решился охарактеризовать его стиль как «мистический лиризм», который в конечном счете развертывает на множестве страниц его пространных сочинений столь широкую панораму, что ее в свою очередь можно назвать «мистическим эпосом»[31]. Никита Струве собрал в своем очерке образы, рисующие невероятную продуктивность человека, жившего в страшной нужде, со здоровьем столь ослабленным, что в свои пятьдесят казался неизлечимо больным[32]. Невзирая на нищету, на две операции (у него был рак горла), лишившие его голоса, на постоянную борьбу соперничающих церковных общин и группировок русской эмиграции, на резкие нападки даже со стороны уважавших его коллег, не говоря уже о критике со стороны церкви-матери, Московского Патриархата, о. Сергий сумел создать произведения удивительно глубокие по содержанию и поразительные по объему. Его малая трилогия о Матери Божией, ангелах и св. Иоанне Предтече занимает более 750 страниц убористого текста, а большая трилогия – около 1500 страниц, и сюда нужно добавить все его меньшие труды о Евхаристии, апостолах Петре и Иоанне, Апокалипсисе, иконах, его классическую катехизическую книгу «Православная Церковь», множество статей в журналах и борниках, лекции, письма и свыше 1200 страниц никогда не публиковавшихся дневников, проповедей, молитв и других сочинений. Как отмечает Константин Андроников, переводчик его работ на французский, ни один богослов Восточной Церкви со времен падения Византии не продуцировал сравнимого корпуса богословских идей, и всё это помимо всех его произведений по социологии, политической экономии, философии, литературной критике и богословию, написанных до изгнания из России в 1922 году, а также его трудов как делегата Поместного собора Русской Церкви 1917–1918 годов[33].

Несомненно, работы Булгакова, даже в переводе, бросают читателям серьезный вызов. Сформированная под сильным влиянием немецкого интеллектуального наследия XIX века, его мысль порождает тексты, трудные для чтения: длинные разветвленные предложения заставляют вспомнить труднейшие страницы таких разных гигантов мысли, как Гегель, Маркс и Макс Вебер. Его широкая образованность и мышление не только укоренены в философии, психологии, русской и западно-европейской литературе, экономике и социологии, но они пропитаны отцами Церкви и современным ему богословием. Не следует поэтому удивляться его очеркам об искусстве Пикассо, цитатам из богословов Англии, Германии, Франции, Соединенных Штатов всех деноминаций и специализаций. Надо думать, что, за очень небольшими исключениями, глубина и обширность его эрудиции остается непревзойденной среди православных преподавателей и ученых в любой области и особенно в богословии!

Впрочем, он был продуктом российского Серебряного века в науках и искусствах, настоящего ренессанса многих дисциплин, особенно философии и богословия. Если взглянуть на его сверстников, поражаешься, что с ними невозможно сравнить никого из нашей эпохи высоких технологий и узкой специализации. Его друг и учитель, выдающийся богослов и ученый о. Павел Флоренский расстрелян в бывшем Соловецком монастыре, превращенном в советский концлагерь. Булгаков сотрудничал и преподавал вместе с такими философами, как Николай Бердяев, Лев Шестов, Лев Карсавин, Николай Лосский и Семён Франк, такими историками и социологами, как Георгий Федотов, Петр Струве и Антон Карташев. Поэтесса и активный общественный деятель мать Мария (Скобцова) была его духовной дочерью. С богословом о. Георгием Флоровским они вместе преподавали в Свято-Сергиевском институте, равно как и с Владимиром Лосским, его оппонентом в споре о православности его сочинений. Он был духовным отцом сестры Иоанны (Рейтлингер), которая вместе с Леонидом Успенским и о. Григорием (Кругом) возглавляла движение за возрождение иконописных традиций. В то время в среде русской эмиграции жили всемирно известные деятели культуры, такие как Шагал, Кандинский, Бакст, Дягилев, Баланчин, Шаляпин, Нижинский, Прокофьев, Рахманинов и Стравинский, если назвать только самых знаменитых.

Я упоминаю эти прославленные имена просто для характеристики контекста жизни Булгакова, его коллег и студентов, чтобы поместить их в средоточие того, что иные называют «плеядой» или даже «пантеоном» даровитых личностей российского Серебряного века. Странный и тревожный факт, что наследие не одного Булгакова, но и большинства других упомянутых выше богословов сегодня в забвении, не изучается в православных учебных заведениях, редко обсуждается в научной литературе, никогда всерьез не рассматривается в ведущих богословских направлениях на Западе. Что это – трагические следствия церковного конфликта в Православии, как предполагает Роуэн Уильямс, обращение младшего поколения или иной школы – Владимира Лосского и Георгия Флоровского – против своих старших коллег или оппонентов, желание избежать споров, равнодушие, в конце концов, или даже отвращение к себе?[34] Даже когда руководители богословских учреждений выказывают почтение к о. Сергию Булгакову, это не значит, что он внесен в учебные курсы, списки рекомендованной литературы или научные проекты соответствующих заведений. Но я убежден, что, наряду с другими представленными здесь людьми, его следует читать или перечитывать не только учащимся богословских институтов, но и гораздо более широкому кругу читателей. Ибо в о. Сергии и других представленных здесь людях мы встретим не только удивительную самобытность внутри традиции (что само по себе уже некоторый подвиг!), но и нечто большее – свидетельство их жизни. Одним словом, мы встретим «живые иконы», молитвенников, людей веры, чья жизнь столь же ярко являет Евангелие, сколь и их сочинения, живописные произведения или тяжкий ручной труд.

Бегство из Церкви, возвращение в ЦерковьЯ родился в семье священника, во мне течет левитская кровь шести поколений. Я вырос у храма преп. Сергия, благодатно обвеянный его молитвой и звоном. Мои впечатления детства эстетические, моральные, бытовые связаны с жизнью этого храма. <…> Примерно, до 12–13 лет я был верным сыном Церкви по рождению и воспитанию. Учился в духовной школе, сначала в Духовном Училище (четырехклассном) в родном городе Ливнах, а затем в Орловской Духовной Семинарии (3 года). Уже в самом почти начале периода, в первом-втором классе семинарии наступил религиозный кризис, который – правда, хотя и с болью, но без трагедии – закончился утратой религиозной веры на долгие, долгие годы… <…> Как это случилось? Как-то сразу, неприметно, почти как нечто само собою разумеющееся, когда поэзию детства стали вытеснять проза бурсачества и семинарии. <…> …вместе с потерей религиозной веры я естественно, как автоматически, усвоил господствующие в интеллигенции революционные настроения. <…> …даже в состоянии духовного одичания в марксизме, я всегда религиозно тосковал, никогда не был равнодушен к вере[35].

Совсем по-иному опишет автор этих строк позже и свое рукоположение, и молитвенную жизнь.

В день Св. Троицы [10 июня 1918 г.] я был рукоположен во диакона. Если можно выражать невыразимое, то я скажу, что первое диаконское посвящение пережито мною было как самое огненное. Самым в нем потрясающим было, конечно, первое прохождение через царские врата и приближение к св. престолу. Это было как прохождение через огнь, опаляющее, просветляющее и перерождающее. То было вступление в иной мир, в небесное царство. Это явилось для меня началом нового состояния моего бытия, в котором с тех пор и доныне пребываю… <…> Переживания этого рукоположения [во священники], конечно, еще более неописуемы, чем диаконского, – «Удобее молчание». Епископ Феодор сказал мне в алтаре слово, которое тогда меня потрясло… Была общая радость, и сам я испытывал какое-то спокойное ликование, чувство вечности[36].

Сергей Николаевич Булгаков родился в 1871 году в семье Николая Васильевича Булгакова и Александры Косминичны Азбукиной в городке Ливны Орловской губернии[37]. Его отец служил настоятелем не обычного, а кладбищенского храма, где певчим вместо хора был один псаломщик, и жить приходилось на доходы от треб – служения панихид и других служб. Не только детство, но и бо́льшую часть своей жизни о. Сергий проведет среди духовного сословия и в большой бедности. Его семья была отмечена наследственным бичом, поражавшим столь многие славянские семьи, – алкоголизмом, ставшим причиной смерти не только его отца, но и двух старших братьев. Кроме крайней нищеты сельского священства, в особенности же священника кладбищенской церкви, и высокой детской смертности, семья о. Сергия страдала еще и от нервной болезни его матери. В свете этих фактов тем более замечательно, что брак Булгакова с Еленой Ивановной Токмаковой, которая родила ему троих сыновей и дочь, был исключительно счастливым. Несмотря на горестную утрату трехлетнего сына от почечной болезни в 1909 году, на тяготы насильственной эмиграции с временным разлучением в изгнании друг с другом и с семьей, на постоянную нищету, о. Сергий и Елена счастливо прожили в браке почти пятьдесят лет и умерли с разницей в несколько месяцев в 1944 году.

Как и следовало ожидать от сына священника, Сергий поступил учиться в Орловскую духовную семинарию, но тогдашняя крайне формализованная, закрытая система богословского образования ничем не могла помочь, когда с ним случился кризис веры. Он уходит оттуда в Елецкую гимназию и затем поступает в 1890 году на юридический факультет Московского университета. Хотя он был склонен больше к гуманитарной сфере, в частности к литературе и философии, о. Сергий пишет в своих автобиографических заметках, что, подобно многим другим юным интеллектуалам, изучение юриспруденции и особенно социальных наук казалось ему более нужным для преобразования общества. Его умственные дарования, однако, не укрылись от профессоров, и после защиты диплома и диссертации (в 1894 и 1897 годах соответственно) его приглашают преподавать в университете, а с 1898 по 1900 год он побывал на стажировке в Германии. Как и многие его сверстники, Булгаков в тот период увлечен марксизмом, веря, что социальная демократия – лучший путь развития России. Позже он говорил, что марксизм «шел мне как корове седло», хотя продолжал считать демократический социализм лучшей формой управления и хозяйствования. Его книга 1900 года «Капитализм и земледелие» уже расходится с ортодоксальной марксистской теорией и в особенности, как замечает Роуэн Уильямс, с более современной позицией Ленина и Плеханова, считавших, что крестьянское общинное землевладение неспособно стать важной политической силой[38]. Булгакову же культурный фактор русского национального характера и жизни представлялся гораздо более сложным явлением, и в данных о международном земледельческом хозяйстве он находил дополнительные соображения, ставящие под вопрос мысль не только Маркса, но и его российских интерпретаторов.

Несмотря на то что Булгаков не получил докторской степени, его избрали профессором политической экономии Киевского политехнического института. Там в период 1901–1905 гг. его сочинения отражают переход «от марксизма к идеализму», и в это первое десятилетие XX века он участвует в работе Союза освобождения, организации, ставившей целью социальные и экономические реформы. Он сотрудничает с такими разными людьми, как Петр Струве, Николай Бердяев и Вячеслав Иванов. С последними двумя они вместе издают в те годы несколько журналов. В 1907 году Булгаков избран депутатом во Вторую Думу от Орловской губернии, но этот опыт отвратил его от всякой мысли о политической карьере, столь обескураживающим было поведение избранных думцев. От идеологического марксизма его мысль сначала двигалась в сторону общерелигиозных и философских интересов под влиянием Достоевского, о котором в 1901 году он прочитал открытую лекцию, высоко оцененную слушателями. В своих автобиографических заметках, опубликованных без указания авторства в одной из его книг для иллюстрации мысли о вере как личном опыте встречи с Богом, он описывал постепенное возвращение к вере, впервые вдохновленное трансцендентной красотой природы.

Мне шел 24-й год, но уже почти десять лет в душе моей подорвана была вера, и, после бурных кризисов и сомнений в ней воцарилась религиозная пустота. <…> Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние кавказские горы. Впервые видел я их. И вперяя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской; помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: а если есть… если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза. Его любовь… Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость… А если… если мои детские, святые чувства, когда я жил с Ним, ходил пред лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь?[39]

Через несколько лет совершилась эпифания, встреча не только с творением, но и с Творцом.

Пришла новая волна упоения миром. Вместе с «личным счастьем» первая встреча с «Западом» и первые пред ним восторги: «культурность», комфорт, социал-демократия… И вдруг нежданная, чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь в Дрездене. Сама Ты коснулась моего сердца, и затрепетало оно от Твоего зова. Проездом спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger с знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули в душу очи Царицы Небесной, грядущей на облаках с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности, – знание страдания и готовность на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что Они обречены, и вольно грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она «принять орудие в сердце», Он Голгофу… Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо… Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез…[40]

Однако он не возвратился к евхаристической жизни Церкви вплоть до солнечного осеннего дня 1908 года в Зосимовой пустыни.

Осень. Уединенная, затерянная в лесу пустынь. Солнечный день и родная северная природа. Смущение и бессилие по-прежнему владеют душой. И сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила… Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы «для готовящихся к исповеди», я почти выбежал из церкви, «изшед вон, плакася горько». В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице и опомнился… в келье у старца. Меня туда привело: я пошел совсем в другом направлении вследствие своей всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в действительности – я знал это тогда достоверно – со мной случилось чудо… Отец, увидав приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие как капля пред океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня, в растерянности оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. «Господь прошел», – умиленно говорил он потом… <…> И в этот вечер благодатного дня, а еще более на следующий, за литургией, на все глядел я новыми глазами, ибо знал, что и я призван, и я во всем этом реально соучаствую: и для меня, и за меня висел на древе Господь и пролиял пречистую Кровь Свою, и для меня здесь руками иерея уготовляется святейшая трапеза, и меня касается это чтение Евангелия, в котором рассказывается о вечери в доме Симона прокаженного и о прощении много возлюбившей жены-блудницы, и мне дано было вкусить святейшего Тела и Крови Господа моего[41].

Эти вехи его обращения были столь важны для понимания им смысла своей жизни, что Булгаков включил их, без указания авторства, в свой труд 1917 года «Свет Невечерний». Но в этой же книге есть другой, вероятно, самый поразительный из его автобиографических отрывков, опять же приведенный анонимно, хотя своей силой, кажется, безошибочно выдающий автора. Летом 1909 года Булгаков потерял своего первенца Ивана, умершего от нефрита в возрасте всего лишь трех лет, – страшное горе для любых родителей, еще более невыносимое из-за агонии мальчика, лихорадки от инфекции, боли и криков больного. Боль молодых родителей особенно волнующе описана в «интимном письме», которое иногда обращено прямо к умершему сыну, поскольку они через горечь страдания и смерти чада пережили сострадание Бога[42]. Страдание их сына было распятием не только их любви к сыну, но и самой мысли о Боге как любви. Однако именно здесь, где вся христианская вера, кажется, повисает на краю пропасти, которую разверзла боль от потери, о. Сергий описывает эпифанию, пережитую ими обоими. Жена Булгакова воскликнула, что небо раскрылось, чтобы взять их мальчика. Отец Сергий признавался, что первый раз в жизни испытал тогда Божию любовь – не себялюбивую, человеческую, но любовь Христа, которая проникает сквозь завесу чувства, отделяющего нас от других. И это далеко не единственный случай, когда Булгаков описывает вторжение Бога в свою жизнь. Во время серьезной болезни сразу после вынужденного отъезда его из России в 1921 году в Крыму он напишет о своем уповании испытать свет Преображения, увидеть перед смертью Царство Божие, пришедшее в силе[43].