Полная версия

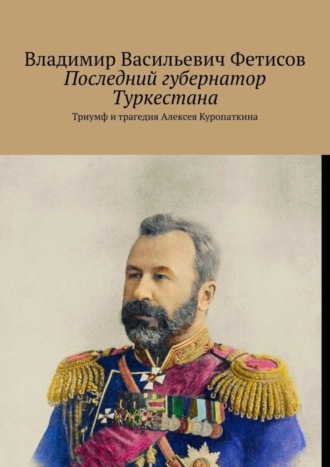

Последний губернатор Туркестана. Триумф и трагедия Алексея Куропаткина

Вот, что вспоминает очевидец боя художник Верещагин: «Передовые войска остановились на привал в ущелье, а Скобелев пошел по обыкновению рекогносцировать дорогу. Он поехал было верхом, но турки, засевшие внизу за скалами, открыли такую пальбу, что пришлось сойти с лошади. С ним был начальник штаба Куропаткин… Турки буквально осыпали нас свинцом… Смотрю, уж тащат назад под руки Куропаткина, бледного как полотно. Он остановился перевести дух за тем же обломком скалы… Пуля ударила его в левую лопатку, скользнула по кости и вышла через спину. Бедняга страшно осунулся и все время просил посмотреть рану и сказать ему по правде, не смертельна ли она… Куропаткину наскоро перевязали рану и потащили на носилках, под надзором ординарца Скобелева, в Габровский госпиталь, назад через Балканы. Он сказал перед уходом:

– Вот вам мой последний совет: выбейте поскорее этих турок во что бы то ни стало, иначе они перегубят много народа.

Мы попрощались с Алексеем Николаевичем, Скобелев чуть-чуть всплакнул даже, но, впрочем, быстро отерши слезы, оправился.

– Полковник, граф Келлер! Вы вступите в должность начальника штаба.

– Слушаю, Ваше превосходительство!

– Вот и производство вышло, – сострил удалявшийся Куропаткин.

Крепко все почувствовали в отряде его потерю; Скобелев сказал мне, что он был ему незаменим».

Ранение, поначалу показавшееся неопасным, оказалось очень тяжелым, рана долго не заживала, гноилась и воспалялась. Находясь в примитивно оборудованной госпитальной палате, Куропаткин метался в жару, бредил, выздоровление шло мучительно медленно. Весной 1878 года на санитарном поезде он возвращается в Санкт-Петербург, где продолжает интенсивный курс лечения в лазарете в Михайловском дворце и, затем, в санатории.

Это была большая потеря для дивизии. Как отмечает Верещагин: «Скобелев как будто был выбит из своей колеи раною Куропаткина. Более обыкновенного он был нервен и беспокоен.» Для Алексея война закончилась. А события на Балканах тем временем развивались следующим образом.

В 11 часов утра 28 декабря, не закончив сосредоточения, Скобелев атаковал турецкую линию обороны. В это время отряды Святополк-Мирского, перевалившие Балканы восточнее уже вели бои, и атака Скобелева, оказалась как нельзя кстати. Грамотно используя два неприметных лога, комдив скрытно перебросил резервы и овладел передовыми позициями врага. Турки попытались выбить русских, но были отбиты. Пока внимание противника было сосредоточено на этом участке, полковник Панютин со своим отрядом овладел одним из редутов. Это позволило войскам Скобелева занять первую линию турецкой обороны. С ходу попытались взять следующий редут, но были остановлены сильным огнём. Следующие попытки овладеть укреплением, также успеха не принесли. Тогда к Панютину обратился один из барабанщиков: «Ваше высокоблагородие, что вы на них смотрите: пойдёмте в редут. Пропадать, так по присяге». Затем вскинул палочки, ударил в барабан и шагнул вперёд. Полковник, подняв знамя двинулся за ним. Воодушевлённые этим порывом русские солдаты и болгарские дружинники бросились в штыки. Редут был взят. За этот подвиг полковник Всеволод Панютин был награжден Орденом св. Георгия 4-й степени: «В воздаяние за отличие, оказанное в бою с Турками, 28 Декабря 1877 года, у деревни Шейнова, где, во главе полка, вскочил первый со знаменем в руках в турецкий редут». Захват этого укрепления позволил взломать оборону и ворваться в лагерь противника. В это же время отряд Святополка-Мирского усилил нажим на восточном фланге. Турки попытались контратаковать, но безуспешно. Наступал решительный момент, необходимо было ещё одно усилие, и Скобелев вводит резервы. Под звуки военного оркестра, эти свежие войска словно паровым катком прошлись по турецкой обороне и круша всё на своём пути, ударили по Шейновской роще, где стояли резервы командующего турецкой армией Вессель-паши.

Всё было кончено. Тридцатитысячная турецкая армия сдалась и в 16 часов Вессель-паша вручил свою саблю Скобелеву. Оборонительная линия противника пала, путь на Константинополь был открыт. Измотанный переходом через Балканы и сражением за Шейново, потерявший начальника штаба, объединенный отряд Скобелева, ставший авангардом русской армии, тем не менее, продолжал стремительное движение в сторону столицы Османской империи. Обратимся к Крестовскому, в своём капитальном труде по истории Русской императорской армии, он пишет: «В авангарде Скобелева шли 1-я кавалерийская дивизия и герои Шипки – орловцы и Железные стрелки. Сразу оценив обстановку, сложившуюся на театре войны, Скобелев, немедленно по занятии 1 января Эски-Загры, двинул в глубокий рейд на Адрианополь имевшуюся у него конницу – 3 полка 1-й кавалерийской дивизии под командой генерала Струкова.

Скобелев в бою под Шейново. Лубок 19 века

Этот блистательный рейд решил кампанию. 2 января московские драгуны заняли важнейший железнодорожный узел театра войны – Семенли, отрезав армию Сулеймана от Адрианополя и предрешив ее разгром. Девять русских эскадронов нарушили все стратегические расчеты Турции. Неутомимый Струков громил тылы противника, захватывал обозы, огромные склады продовольствия и снаряжения и 6 января стоял уже в Мустафа-Паше, в кавалерийском полупереходе от Адрианополя. Взятие Семенли побудило турецкое правительство обратиться, наконец, к великодушию победителя. 5 января турецкие парламентеры прибыли на русские аванпосты».

Война была победоносно завершена.

Но обо всём об этом Куропаткин узнает позднее. А пока он лечится и приходит в себя после тяжёлого ранения. 1877-й год ушёл в прошлое, унеся с собой не только радость Алексея от побед русского оружия, повышения в чине и гордость за полученные награды – по итогам войны он удостаивается орденов Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, Святого Станислава II степени с мечами и Золотой сабли «За храбрость», – но и горечь утраты: в Шешурино в возрасте 60 лет умирает его отец.

Эйфория от победы над Турцией, не могла помешать Куропаткину трезво проанализировать её итоги. В одной из своих работ он напишет: «Война эта выяснила и много темных сторон нашей военной организации. Интендантская и санитарная части были поставлены плохо. Деятельность кавалерии и артиллерии на европейском театре не ответила ожиданиям. Вся тяжесть боя легла на пехоту, и пехота с честью вышла из тяжелого испытания… В общем, русские войска поддержали в эту войну репутацию храбрых, стойких, выносливых, дисциплинированных войск. В обороне мы были, однако, сильнее, чем в наступлении… Сведения о противнике были недостаточные и неверные. Мы оценивали силы турок много слабее, чем следовало. В результате для войны были назначены недостаточные силы, и их пришлось удвоить. Перевооружение за недостатком кредитов не было закончено, и наша армия выступила на войну с ружьями трёх систем. Картами армия была снабжена недостаточно. Прежние съемки, в том числе и Шипкинских позиций, остались в Петербурге неиспользованными. Наша артиллерия в техническом отношении уступала турецкой. Инженерные средства были недостаточные, и распределение их не всегда было сообразное. Многие крупные начальствующие лица не соответствовали своему положению. Деятельность штабов, в частности генерального штаба, была неуспешна. До боя писали слишком много, в бою терялись и забывали доносить о крупных фактах и ставить в известность о происходящем своих подчиненных. Связь во время боев по фронту и в глубину была недостаточна».

Таким образом, работы для генштабиста и военного стратега Алексея Куропатина был непочатый край.

Глава одиннадцатая

Вновь Туркестан

В июле 1878 года Куропаткин получает чин полковника и 6 сентября назначается на должность заведующего Азиатской частью Главного штаба. Кроме того, по рекомендации генерала Н. Н. Обручева Алексей Николаевич занял вакансию адъюнкт-профессора Николаевской Академии генерального штаба по кафедре военной статистики. Бывший в это время начальником Академии генерал М. А. Драгомиров назначению на профессорскую должность молодого 30-летнего офицера не препятствовал, хотя впоследствии, отношения между двумя героями русско-турецкой войны испортятся и станут резко враждебными.

К своим новым обязанностям Алексей приступил, как всегда, в высшей степени ответственно. На посту заведующего Азиатской частью Главного штаба он огромное внимание уделяет разведке, в особенности на линии противодействия Британии в Центральной Азии, Афганистане и Западном Китае. Огромная роль на этом направлении отводилась географическим экспедициям, которые осуществлялись под эгидой Русского географического общества и возглавлялись офицерами Генерального штаба. К ним, в частности, относился выдающийся путешественник и разведчик, видный проводник русской имперской мысли конца XIX века, выпускник Николаевской академии Генштаба Николай Михайлович Пржевальский.

С 1867 года он успешно возглавлял военно-научные экспедиции в Уссурийском крае, Северной Маньчжурии и Китае. В конце 1878 – начале 1879 года Азиатская часть Главного штаба, под начальством Куропаткина, вела усиленную подготовку очередной экспедиции Пржевальского, на этот раз в Тибет. В январе 1879 года Алексей Николаевич, тщательно проинструктировал русского разведчика, после чего Пржевальский отбыл в Туркестан, для проведения завершающего этапа подготовки к походу.

Время, свободное от походов и сражений, Куропаткин посвящает также и научной деятельности. В период 1878—1879 гг. выходят научные труды Алексея Николаевича: «Очерки Кашгарии» изданной в 1878 году в петербургской типографии В. А. Полетики. Через несколько месяцев Российское географическое общество публикует значительно расширенную и дополненную версию этой работы под несколько изменённым названием – «Кашгария. Историко-географический очерк страны, ее военные силы, промышленность и торговля». В том же 1879 году выходит ещё один труд Куропаткина «Туркмения и туркмены», в которой содержалось описание Туркменской степи, прилегающего к побережью Каспийского моря с востока Закаспийского края и бассейнов рек Атрек, Аму-Дарья, Мургаб и, частично, Герируд и Гюрген.

Казалось, что ещё нужно человеку: высокая, хорошо оплачиваемся должность, профессорский статус, столичная жизнь, открывающая высокие перспективы в карьере, однако Куропаткин тоскует по походной жизни, сражениям, запаху степи, и молотковому перестуку лошадиных копыт. Поэтому неудивительно, что вняв уговорам Кауфмана, с которым состоял в переписке, Алексей не прослужив в Петербурге и года, вновь отправляется в Туркестан.

14 августа 1879 года полковник Куропаткин назначается командующим Туркестанской стрелковой бригады, той самой в которой он начинал свой боевой путь.

В это время главная проблема, над решением которой трудился туркестанский генерал-губернатор было взаимоотношение с Цинской империей, которая, как мы помним, разбив Якуб-бека, в начале 1878 года вышли к русским пределам. На отвоёванных землях началась жесточайшая расправа над мусульманским населением. Через три недели после занятия Кашгара китайцы полностью вырезали скрывавшихся в окрестностях урумчийских дунган. Земли и имущество восставших отбирались в казну. Началось массовое бегство жителей Восточного Туркестана на российскую территорию.

Цинский военачальник Лю Цзиньтан немедленно потребовал от России выдачи беглецов, – прежде всего, лидеров ополчения. Письма губернатору Семиреченской области Г.А Колпаковскому, а затем и туркестанскому гг. К. П. Кауфману были написаны угрожающе высокомерным, ультимативным тоном. Сообщая Кауфману о своих победах, китайский военачальник подчеркивал: «Мы заняли несколько сотен больших и малых городов и предали смерти более 100 000 (более 10 тюменей) разбойников», некоторые из них бежали в пределы Российской империи, в случае их невыдачи российскими пограничными властями, «я, Джунтанг, по повелению великого хана, буду преследовать Баянахуна (лидер дунганских повстанцев, В.Ф.) и в тех местах, куда он ушел…, не судите меня, когда я прибуду в ваши пределы».

В ответ на столь вызывающее письмо китайского генерала Колпаковский писал: «Вы заявляете высокомерно настоятельное и дерзкое требование от меня выдать дунган, какого-то Биянху и разных дунганских предводителей; для выполнения этого требования назначили 50-дневный срок, мало того, осмелились заключить свое грубое сообщение смешной угрозой о вступлении с войсками в наши владения, не помыслив о том, что имеете дело с представителями Державы сильной перед лицом всего мира своим могуществом и праву и что всякий шаг враждебности с вашей стороны будет опасным шагом для Вас и управляемого Вами края […] В наши владения пришли не преступники, а пришли до 5 тыс. душ бедных дунганских семей, искавших спасения от неистовств ваших войск… Дунгане эти, таким образом, приняты под покровительство российского императора, останутся на нашей земле и никакие притязания Ваши не будут приняты мною во внимание без приказания высшего нашего начальства».

К. П. Кауфман, в свою очередь, отвечая Лю Цзинь тану, писал, что узнав о занятии цинскими войсками Кашгара, «ждал Вашего извещения об этом событии, ожидая мирных и дружественных сношений, как подобает добрым соседям, однако был немало удивлен тоном и выражением сообщения. Такое нарушение границ повело бы Вас в столкновение с нашими военными силами; едва ли великий Богдохан одобрит действия, которые нарушают двухсотлетнюю дружбу между двумя великими империями».

Ещё одной занозой, крепко сидящей в русско-китайских отношениях, была территориальная проблема. Дело в том, что восемь лет назад, в 1871 году, власть Цинской империи в Илийском районе, окончательно пала под ударами восставших мусульманских народов населяющих эту территорию: уйгур, дунган и некоторых других. Китайцы вынуждены были покинуть этот край, спасаясь от расправ, а на месте их бывших владений образовалось независимых образования, которые, в свою очередь, вступили в междоусобные распри. Поскольку Илийский район, на большом протяжении граничил с российскими владениями, это отрицательно сказывались как на торговле, так и на спокойствии российских подданных – киргизов. Россия не могла пассивно взирать на события, происходившие у самых границ её новых территорий. Кроме того, было ещё одно немаловажное соображение: стратегическая ценность верховьев реки Или и горных проходов, открывающих путь в Восточный Туркестан, была весьма высока. По древним преданиям это сознавал ещё Тамерлан, который отправляясь на завоевание Китая, оставил часть войск в Кульдже – центре Илийского края. По той же легенде, так произошло название племени дунган, в переводе означающее «оставшиеся».

И эту острую проблему, пришлось, как всегда, тупить русскими штыками. В конце мая 1871 года, по приказу Кауфмана, командующий войсками Семиреченской области Г. А. Колпаковский возглавил военную экспедицию в Кульджу и, после ряда боёв, 22 июня занял столицу Илийского края.

К Колпаковскому явились с изъявлением покорности представители почти всех кочевых племен и земледельческих поселений. Русским войскам понадобилось всего десять дней для занятия территории и ликвидации возникшего там Таранчинского султаната. Перед тем, как провести эту операцию, Кауфман предлагал цинскому правительству, совместное участие в ней, и дальнейшее возвращение территории Китаю, однако получил отказ.

А. Н. Куропаткин, так оценивал эти события: «Население Кульджи оказало русским войскам при занятии Илийского края очень слабое сопротивление и покорилось, получив обещание, что занимаемый русскими край никогда не будет передан китайцам. Несмотря на такое обещание, данное в Кульдже, в Пекине, за 4900 верст от Кульджи, наш посол Влангали обещал китайцам возвратить им Кульджу, когда в отложившихся от Китая областях китайцы восстановят свою власть и безопасность пограничных русских владений будет обеспечена на будущее время. Потом такое решение оправдывалось существовавшею уверенностью, что китайцы никогда до Кульджи не дойдут. Но сами русские и помогли им преодолеть пустыню, отделявшую Хами от Кульджи».

И вот теперь, спустя восемь лет, Китай потребовал возвращения своих, как он считал, исконных территорий, безо всяких условий, а в случае отказа грозил войной.

Петербург был готов вернуть Китаю Илийский край, правда не весь. Несколько районов и перевалов, удобных с чисто военной точки зрения, должны были остаться у России. Этого требовал генерал-губернатор российского Туркестана, настаивая на том, что эти районы жизненно необходимы для обеспечения безопасности среднеазиатских владений Российской империи. Кроме того, Кауфман предлагал получить с Пекина компенсацию за понесённые расходы в ходе многолетнего пребывания в Кульдже русского гарнизона. Сумму компенсации он определил в 120 млн рублей серебром. На эти деньги Константин Петрович предполагал построить железную дорогу из России в Среднюю Азию. На самом деле, все расходы, понесённые русскими властями в Илийском крае, не превышали 300 000 рублей и были давно компенсированы за счёт местных ресурсов, и Петербург справедливо урезал требования генерала Кауфмана до 4 миллионов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.