Полная версия

Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной

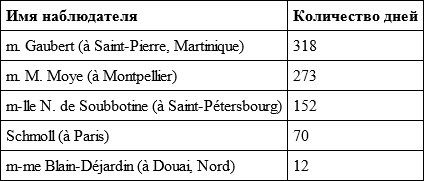

В подробном отчете Солнечной комиссии за 1901 г., опубликованном в «Журнале Французского астрономического общества» в 1902 г., также есть ссылки на результаты наблюдений, присланных Н. М. Субботиной.

Таблица наблюдений солнечной активности, проведенных членами Французского астрономического общества за 1901 г. 221

Таким образом, в 1901 г. Н. М. Субботина наблюдала за изменением солнечной активности в течение 152 дней, что, заметим в скобках, на несколько дней расходится с количеством дней, указанным ею в статье, опубликованной в «Журнале Русского астрономического общества». Автор отчета, секретарь Солнечной комиссии Ф. Буэ (F. Bouët) отметил, что, как и раньше, данные о наблюдениях, присланные Субботиной, сопровождались многочисленными чертежами, содержавшими особенности расположения солнечных пятен и другие детали, которые переданы на хранение в архив общества222. Господин Ф. Буэ также указал, что Н. М. Субботина дополнила свои тетради наблюдений, внеся в них несколько новых колонок для регулярной записи данных, в том числе сведений о барометрическом давлении, температуре, состоянии атмосферы. По его мнению, если бы подобные данные в дальнейшем вносились регулярно другими наблюдателями, то в конце года стало бы возможным построить кривые зависимостей, обобщающих сведения о состоянии погоды в различных наблюдательных точках223.

В «Annuaire Astronomique et météorologique» за 1902 г. – ежегодном обзоре достижений астрономии – в разделе, посвященном Солнцу, сообщалось, что минимум солнечных пятнен – «затишье, растянувшееся на полгода», – по-видимому, остался позади. Приводился рисунок (и описание) «замечательной группы пятен, все у восточного края Солнца», появившейся 19 мая 1900 г. Их наблюдали: господа Людовик Гулли (Ludovic Gully) в Руане, У. Ф. Робертс (W. F. Roberts) в Данганноне (Ирландия) и аббат Моро (Moreux) в Бурже. В обсерватории Жювизи (Juvisy) господин Антониади (Antoniadi) смог увидеть его невооруженным глазом 22 мая на закате Солнца. На рисунке, сделанном 20 мая, размер пятна составляет более 39 000 километров. По сообщению издания, господа Гулли (Gully), Шмоль (Schmoll), Мойе (Moye), Фурнье (Fournier), Раймон (Raymond), Оннора (Honnorat), Доза (Dauzat), Яковлев, Гобер (Gaubert), Рихтер (Richter), Буэ (Bouët), Коллетт (Collette), мадемуазель Субботина, мадам Блейн-Дежарден (Blain-Déjardin) произвели схожие наблюдения224.

В 1903 г. в разделе «Письменные сообщения» «Журнала Французского астрономического общества» в отделе Солнца (заседание общества 6 июня 1903 г.) была опубликована подробная информация о наблюдениях, произведенных Н. М. Субботиной в 1902 – начале 1903 г., и о том, какие именно сведения она прислала обществу. Отмечено, что для своих наблюдений Субботина использовала 3,2-дюймовый телескоп Фраунгофера. В этот год она прислала обществу три тетради своих наблюдений. Две из них содержали расположение и подробные чертежи солнечных пятен, наблюдавшихся в 1902 г. Третий содержал информацию о количестве групп солнечных пятен и отдельных пятен, окрашенной зоне, состоянии неба, температуре и атмосферном давлении на момент наблюдений. В отдельной таблице были представлены сведения о количестве наблюдавшихся в 1902 г. пятен. Также Нина Михайловна сделала два аккуратных графика, показывавших динамику изменений количества пятен, температуры и давления за 1902 и начало 1903 г. Автор сообщения отметил, что Н. М. Субботиной «выполнена реальная работа, и мы должны поздравить ее автора с усердием и аккуратностью при производстве этих деликатных наблюдений»225.

Мы упоминали выше, что, по воспоминаниям Неуйминой, именно Фламмарион предложил Нине Михайловне сравнительное наблюдение солнечных пятен и метеорологических изменений. И, как мы видим, Субботина дополнила стандартные таблицы, использовавшиеся при наблюдениях солнечных пятен, и вносила в них метеорологические данные. С. К. Костинский в отзыве о работе Нины Михайловны также отмечал: «…в Собольках были организованы метеорологические наблюдения, а также наблюдения [известных] светящихся облаков по просьбе проф[ессора] Покровского226»227.

Об интересе Нины Михайловны к наблюдению погодных явлений в этот период свидетельствуют упоминания в ее письмах друзьям. «Мне хотелось рассказать Вам, что 5 и 7 июля я видела снова <…>228 солнца, и 7го над радугой стояла другая <…>229 параболического вида, и над всем этим большая электрическая радуга до 60° над горизонтом. Все это я наблюдала над окном вагона около Шелковки. Интересно было бы знать – видели ли Вы что-нибудь. Ваше сообщение о первой радуге и свои я послала в Главную физическую обсерваторию – мне кажется, что это лучше чем Фламмариону – и уже гораздо серьезнее примут к сведению», – писала она Ольге Александровне Федченко 31 июля 1902 г.230

Не очень понятно, чем обидел в тот момент Субботину Фламмарион, поскольку, например, в заседании 2 октября 1901 г. «Журнал Французского астрономического общества» сообщал, что мадемуазель Субботина прислала информацию о шаровой молнии, заметка о которой будет опубликована позднее231. И действительно, обещанная пространная заметка Нины Михайловны о наблюдении шаровой молнии была опубликована в материалах заседания Французского астрономического общества уже в начале 1902 г. (заседание 5 февраля 1902 г.). Описываемое событие произошло 21 мая 1901 г. в Уральске. Субботина написала о попадании шаровой молнии внутрь дома, произведенных разрушениях, гибели 17-летней девушки, сидевшей в момент попадания молнии на пороге дома, которую молния задела, и травмах остальных свидетелей, также находившихся в доме232. Информации о том, откуда Субботина узнала об этом эпизоде, не прилагалось. Однако в последнем абзаце заметки она указала, что все находившиеся в доме получили сильные ожоги, но уже встали на ноги, кроме двух ребят: сына хозяина и еще одной девочки, которые были сильно больны. Единственное последствие – все больные в момент написания заметки оставались абсолютно глухими233. Возможно, Нина Михайловна, страдавшая глухотой, интересовалась подобными вещами.

Рис. 9. Сергей Михайлович Субботин. 22 июня 1902 г. (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 39965. Л. 2.)

Но из ее писем друзьям также известно, что в этот период метеорология интересовала Субботину и сама по себе. Так, в письме от 11 августа 1902 г. она рассказывала О. А. Федченко: «Вчера, с 1h 45-ти по Петерб[ургскому] вр[емени] я видела яркую кольцевую радугу вокруг солнца, она держалась не больше 20 минут и исчезла. [Мен…]234 в 4 верстах от ст[анции] Можайск, т[о] е[есть] в 10 верстах от нас235 тоже ее видел. М[ожет] б[ыть] и у Вас она наблюдалась? Очень интересная была! Сережа236 еще видел тоже вчера в 5 ч[асов] веч[ера] смерч в верхних слоях атмосферы. В Можайске говорят, народ высыпал на улицу и наблюдал это явление. К сожалению я его не заметила т[ак] к[ак] сидела в комнате. М[ожет] б[ыть] Вы видели эту воронку из туч и длинную спираль?»237

В этом же письме Нина Михайловна сообщала о том, что получила ответ на свое письмо из Главной физической обсерватории: «…я получила ответ от Главной физической обсерватории. Очень благодарят за сообщение о [наблюдениях] солнца [в] т[ом] ч[исле] и Вас тоже благодарят и предлагают мне делать для них наблюдения. Хотят выслать кое-какие инструменты, но надо ведь делать наблюдения круглый год и следовательно прежде чем согласиться надо приискать заместителя на зиму, а это ужасно трудно. Т[ак] ч[то] пока еще ничего не отвечала на их предложение»238.

Действительно, проводя лето (или какую-то его часть) в своем подмосковном имении Собольки рядом с Можайском, в котором и была обустроена обсерватория Нины Михайловны, на зиму семья Субботиных перебиралась в Петербург. Но видно, что предложение Главной физической обсерватории понравилось Нине Михайловне, а возможно, и польстило ей, и она размышляла над вариантами. «Как жалко, что вопрос о школе около Собольков еще не возбужден! – писала она О. А. Федченко. – Ведь Бор[ис] Ал[ексеевич]239 хочет внести запрос о ней. Вот, если бы была здесь эта школа – можно было бы на зиму поручать метеорологические наблюдения учителю! Ну – видно сколько еще лет пройдет до осуществления!»240

Но, видимо, что-то было придумано, поскольку следующие несколько лет Собольковская метеостанция входила в список станций 3-го разряда Николаевской Главной физической обсерватории и, как все подобные станции, производила наблюдения над атмосферными осадками, грозами, вскрытием и замерзанием вод и над снеговым покровом в зимний период. Работы проводились в 1903–1904 гг., а также 1905 г. двумя специалистами – Н. М. Субботиной и А. Мельниковым241. Отметим в скобках, что сеть наблюдательных станций Николаевской Главной физической обсерватории, расположенных в селах и частных имениях, снабженных усилиями обсерватории элементарными приборами, такими как дождемеры, состояла, например, на 1905 г. из 2403 станций. На основании присланных станциями результатов наблюдений обсерватория готовила и публиковала ежегодные метеорологические аналитические отчеты242. Без участия наблюдателей-любителей подобная работа была бы невозможна. В этом смысле она во многом походила на работу астрономов-любителей, проводивших многолетние систематические наблюдения солнечной активности, служившие источником информации для аналитических выводов, как правило, сделанных уже профессиональными астрономами.

В последующие годы Субботина продолжала последовательные наблюдения солнечных пятен. Данные ее наблюдений за 1906, 1907, 1908 гг. регулярно публиковались в «Astronomische Mittheilungen». Инструменты, использовавшиеся при наблюдениях, менялись в зависимости от места наблюдения: Собольки или С.‐Петербург. Например, в 1906 г. до 21 сентября наблюдения проводились с использованием 108-миллиметрового рефрактора с увеличением в 80 раз; после 23 октября и до конца года – с рефрактором 81 мм и 100-кратным увеличением. Наблюдения в период с 14 марта до 2 апреля проводились в С.‐Петербурге, а все остальные в Собольках243. В 1907 г. динамика наблюдений была очень похожей: с 12 января по 24 мая и с 26 сентября до конца года в С.‐Петербурге при помощи телескопа диаметром 81 мм и 100-кратным увеличением; с 11 июля до 22 сентября с использованием собольковского 108-миллиметрового рефрактора с 80-кратным увеличением. Но в этот год в отдельные дни использовался также 75-миллиметровый телескоп Мерца (Merzsches) с 60-кратным увеличением. В этих случаях в качестве наблюдателя выступала Ольга Михайловна Субботина – младшая сестра Нины Михайловны. Однако при всех наблюдениях проецируемое изображение Солнца составляло 20–25 см244. В 1908 г. картина также была очень похожей. Наблюдения в Петербурге с 8 января по 17 апреля и с 27 октября по 11 декабря; в Собольках с 20 июня по 17 октября с использованием прежних инструментов. В этом году к Нине Михайловне опять иногда присоединялась ее младшая сестра Ольга245. Заметим в скобках, что далеко не каждый профессионал, получающий зарплату за свою работу, способен на подобную скрупулезность. Представить себе, что вся эта тщательная, методичная, требующая поразительной самодисциплины работа выполнялась совершенно добровольно, абсолютно бесплатно и, наоборот, Субботина сама обеспечивала себя инструментами и расходными материалами… И эту женщину коллеги с легкой руки С. К. Костинского называли любительницей! Непрерывный цикл наблюдений продолжался, по словам Субботиной, до 1928 г.: «Основные долголетние наблюдения Н[ины] М[ихайловны] над солнечными пятнами в связи с метеорологическими наблюдениями систематически велись с 1898 г. по 1928 г.»246

Но, как мы помним, Солнце не было единственным объектом, интересовавшим Субботину.

Метеорные потоки

Еще одним постоянным объектом наблюдений Нины Михайловны стали метеорные потоки, прежде всего потоки Персеид и Леонид. Хоть она нигде прямо об этом не писала, но своим интересом к наблюдению падающих звезд Н. М. Субботина также, по-видимому, была обязана Ф. А. Бредихину. В обращении, направленном ею участникам соединенного заседания подсекции астрономии и секции физики XIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в 1913 г., Нина Михайловна в том числе упомянула: «…систематические наблюдения (падающих звезд. — О. В.) устраивал покойный проф[ессор] Ф. А. Бредихин, директор Пулковской обсерватории, собравший целый ряд наблюдений июльских метеоров – Персеид за 1890–1894 гг. В них участвовали многие его ученики, астрономы Пулкова, Москвы, Киева, Казани и Одессы, но Бредихин призывал к ним и любителей, указывая, что эти наблюдения очень несложны, не требуют никаких инструментов, кроме часов и карты неба да аккуратности самого наблюдателя. С помощью собранного наблюдательного материала Бредихин установил очень интересные данные для теории этого потока, и, вообще, он живо интересовался всякими другими подобными наблюдениями»247.

В 1958 г., вспоминая свою научную юность, Нина Михайловна писала Г. А. Тихову, не упоминая, правда, даты события: «А Бредихина я еще встретила в Пулкове и университете, на заседании РАО: он говорил о наблюдениях метеоров и просил любителей заняться Персеидами. Вот я и набрала свыше 300 наблюдений их и понесла на его квартиру, но… моей храбрости не хватило на пороге его квартиры: как я, маленький любитель, смею идти со своими наблюдениями, пускай усердными, к такому великому ученому? Постояла, струсила… и бежала!!!»248 Это чуть ли не единственное признание того, как нелегко чисто психологически было Н. М. Субботиной, юной женщине, за которой государство и его закон не признавали ни способностей, ни права на серьезные, профессиональные занятия наукой, попытаться все-таки сделать шаг, преодолеть не только общественные предрассудки, но и себя, и войти в круг профессиональных ученых. Но Нина Михайловна обладала несгибаемой силой воли. Она не признавала непреодолимых препятствий, будь то ее собственные ограничения, вызванные болезнью или юношеской застенчивостью, сомнения, порожденные во многом положением женщины в общественной жизни дореволюционной России, или преграды, созданные обществом.

Как отмечал С. К. Костинский в отзыве о работе Нины Михайловны: «Особенно следует отметить систематические наблюдения падающих звезд (Персеид и Леонид), отчеты о которых издавались в “Bull[etin] de la Société astr[onomique] de France” и в “Bull[etin] de la Société Belge de l’Astronomie” (1900–1905 гг.)»249. Организация наблюдения потока Леонид стала еще одним международным проектом, в котором участвовало Русское астрономическое общество. В конце октября 1899 г. членам общества была разослана инструкция для наблюдения, позднее в «Известиях РАО» опубликованы сопровождающее письмо (от имени С. П. Глазенапа) и карта. В письме объяснялось следующее обстоятельство: «На основании наблюдений, произведенных в предшествующие годы, можно предположить, что метеорный поток падающих звезд, известный под именем “Леонид”, достигнет своего наибольшего напряжения в текущем году, так как Земля все более приблизится к центру космического облака названного потока. В этих видах было бы весьма желательно производство однообразных наблюдений большим числом наблюдателей в различных станциях, составляющих по возможности сплошную цепь вокруг всего земного шара»250.

Наибольшая интенсивность потока ожидалась 15 ноября по новому стилю; наблюдения предлагалось начать 13 ноября и продолжать до 17 ноября. С. П. Глазенап отмечал, что «Профессор Э. Пикеринг обеспечил наблюдения в Америке и на западе», и продолжал: «Настоящим предлагается вам, Милостивый государь, принять участие в означенных наблюдениях. Все Ваши наблюдения будут отосланы в Американский Кембридж проф. Э. Пикерингу, брат которого В. Пикеринг занят обработкой всех прежних наблюдений над Леонидами. Наблюдения должны быть высланы в Николаевскую Главную физическую обсерваторию в С.‐Петербурге или же профессору Глазенапу в Императорский университет. Фамилии наблюдателей будут упомянуты в отчете Пикеринга»251. Как уже упоминалось выше, к письму прилагалась карта и листы для записи наблюдений. При проведении наблюдений организаторы просили иметь в виду: «А) Наблюдения могут быть ограничены только счетом падающих звезд; для этого необходимо для каждого вечера заметить время начала и конца счета числа падающих звезд. Наблюдения начинаются после часа ночи и ограничиваются ближайшими окрестностями созвездия Льва по приложенной при сем звездной карте. Б) Наблюдения могут быть распространены и на остальные части неба; но падающие звезды в остальных частях неба могут и не принадлежать к Леонидам; к Леонидам будут принадлежать только те из падающих звезд, продолженный путь которых (в сторону противоположную полету) проходит через созвездие Льва <…>. Если будут замечены блестящие падающие звезды вне карты, то желательно записать под рубрикою “Отдельные падающие звезды” время их появления в первом столбце; во втором столбце под “величиной” записывается блеск метеора, причем самые яркие обозначения 0, самые слабые – 6. <…>. 3) Пути отдельных падающих звезд могут быть зарисованы на прилагаемой карте; при этом необходимо отметить пути особыми нумерами и сделать их описание на особом листе»252.

Впоследствии, в 1913 г., Н. М. Субботина писала о результатах проведенных в 1899 г. работ в уже упомянутом нами выше письме, адресованном XIII Съезду русских естествоиспытателей и врачей: «Русские наблюдатели <…> участвовали в международных наблюдениях, организованных проф[ессором] Пикерингом. Это было в 1901 г.253, когда ожидали возвращения знаменитого потока Леонид. Карты и инструкции через посредство проф[ессора] Глазенапа были разосланы на метеорологические станции и отдельным лицам, и, несмотря на очень плохую погоду, был получен очень недурной материал более чем из 100 отдельных пунктов России. Это была интересная работа, в которой участвовало много молодых сил»254.

Нина Михайловна, конечно, участвовала в этом проекте. В 1901 г. ее данные были включены в сводную таблицу наблюдения метеоров, опубликованную в «Bulletin de la Société Belge d’Astronomie». Факты, представленные в сравнительной таблице, включали сведения о наблюдениях метеорных потоков, проводившихся с 6 по 17 ноября 1899 г., в том числе Леонид – Геминид, Минорид – Андромид (Minorides-Androméides), Гидрид и Ликорнид (Licornides). Среди наблюдателей присутствовали как «большие» обсерватории, например Королевская обсерватория Мадрида, Королевская обсерватория в Утрехте и др., так и частные обсерватории, а также отдельные наблюдатели. Перечень участников завершался следующим образом: «Наконец, я должен поздравить m-lles В. Соболевскую, Н. Субботину и месье Федоровича с [проведенным] наблюдением 17 ноября в Санкт-Петербурге; таким образом период изучения потока составил 12 дней, что позволило точно определить вариации его характеристик во времени»255.

Сообщение о наблюдении метеорных потоков Субботиной и Кº 17 ноября 1899 г. упоминается также в 14-м номере «Бюллетеня Французского астрономического общества» («Bulletin de la Société Astronomique de France») за 1900 г. В разделе «устные сообщения» господин Галландро (Gallandreau) от имени Комиссии по падающим звездам перечислил сообщения, полученные после 1 ноября, и в том числе наблюдения в ночь на 17 ноября, произведенные месье и мадемуазель Субботиными, месье Федоровичем и мадемуазель Соболевской, насчитавшими 13 траекторий256.

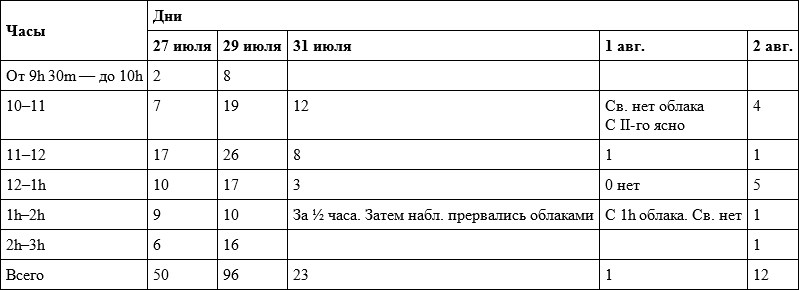

Наставником Нины Михайловны в деле наблюдения метеоров стал Сергей Павлович Глазенап. Она советовалась с ним, посылала ему результаты своих наблюдений. Через много лет, 28 октября 1932 г., поздравляя С. П. Глазенапа с получением звания «Герой труда», Нина Михайловна писала: «Минуло уже 33 года нашему с Вами знакомству и Вашему доброму руководству моими первыми шагами в Астрономии! С 6/17 XI 1899 я наблюдала Леониды – по Вашим указаниям и вот, теперь снова готовлюсь их наблюдать! – Погода тогда нам помешала первые 4 ночи; удастся ли что-ниб[удь] увидеть теперь?»257 Наставничество С. П. Глазенапа продолжилось и после 1899 г. Сохранилось письмо Н. М. Субботиной к С. П. Глазенапу от 4 августа 1902 г., в котором она сообщала ему о результатах своих наблюдений потока Персеид: «Многоуважаемый Сергей Павлович! – писала она. – Может быть Вам будет интересно взглянуть на мои результаты наблюдений Персеид 1902 года? Неблагоприятная погода очень мешала мне, но все же удалось 27-го июля наблюдать и занести на карту пути 50 метеоров, 29-го 96-ти, 31-го всего 23, т[ак] к[ак] наблюдение прервалось облаками. 1-го августа за всю ночь упала от Персея только 1 звезда, а 2-го авг[уста] 12, но из них только [5] были Персеиды. Сегодня думаю наблюдать в последний раз, т[ак] к[ак] приходится очень запускать другие работы»258. И продолжала: «По определению координат и радианта думаю передать данные Орлову, который хотел вычислять орбиту. Выписываю Вам часовые количества метеоров:

Таким образом из моих наблюдений время maximum’a – 29-го июля от 11 до 12 h. Характерные особенности падения – 6–7 звезд быстро одна за другой – через 1–2–3 минуты, затем интервал в 10–15 минут. То же самое, что я заметила в прошлом году. Поэтому напр[имер] для 29-го июля удалось занести на карту всего 82 метеора – остальные только считались – и отмечались откуда они упали, т[ак] к[ак] я не успевала занести их. Много метеоров было ярких – с хвостами. Все они летели очень быстро и были белого цвета, а хвосты золотистые. 3 были ярче Юпитера, а один ярче Венеры. 29-го [звезды] большею частью были коротки и падали недалеко от Персея – в оставшиеся ночи длинные и не так скучены на одном месте, но вообще больше всего падало из Жираффы и Анромед»259. Нина Михайловна очень увлекалась этой работой и даже надеялась образовать специальный кружок. «Мне обещали прислать наблюдения Борисяк и еще 2–3 человека. Пока я еще не получила ни от кого, если только получу, то определю радианты и координаты и передам [потом] Орлову260. Очень бы хотелось устроить маленький кружок для таких наблюдений…» – писала она С. П. Глазенапу261.

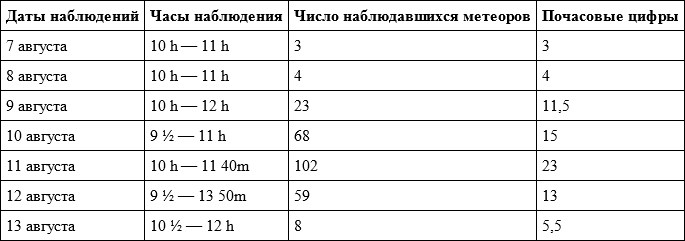

Нина Михайловна регулярно посылала данные в Комиссию общества по падающим звездам и метеорам Французского астрономического общества. Например, на заседании общества 7 ноября 1900 г. Комиссия сообщала, что наблюдения метеоров проводились Субботиной в Собольках с 6 по 12 августа 1900 г.262 На заседании 4 декабря 1901 г. представитель Комиссии по падающим звездам и метеорам сообщил о том, что Комиссия получила известие от Нины Субботиной из Санкт-Петербурга о наблюдении за потоком Персеид (ночи 12, 13, 15, 17, 18 августа) и Орионид (21 октября)263. Также Н. М. Субботина прислала данные о наблюдениях Персеид, проведенных ее коллегой А. Борисяком264 из Киева от 9 и 12 августа265. А в начале 1902 г., точнее на заседании 5 марта 1902 г., юный российский любитель астрономии А. А. Борисяк был принят в члены Французского астрономического общества по совместной рекомендации Н. Субботиной и господина Фламмариона266. В 1905 г. Н. М. Субботина посылала во Французское астрономическое общество результаты наблюдений Персеид. Она проводила их вместе с Соболевской в Саратове с 7 по 13 августа 1904 г. Журнал опубликовал почасовую разбивку наблюдений:

Всего Субботина и Соболевская зафиксировали 267 метеоров, наблюдавшихся в течение 17 часов за 7 ночей бодрствования. Максимальный метеорный дождь произошел 11 августа с 13:00 до 14:00 по среднему астрономическому времени Пулкова267. Секретарь Комиссии падающих звезд и метеоров Анри Кретьен (Henri Chrétien) упомянул об этой корреспонденции Субботиной в своем отчете о деятельности комиссии на заседании общества 4 октября 1905 г.268

Впоследствии Н. М. Субботина наблюдала потоки Леонид и Персеид на протяжении многих лет. Как мы видели из приведенных инструкций для наблюдений, работа эта была не из легких. Она требовала много времени, специально подготовленного инструментария, карт, а также таких качеств наблюдателя, как точность, скрупулезность, внимание. Сохранились свидетельства, что регулярные наблюдения давались Нине Михайловне с ее подорванным с детства здоровьем нелегко. Например, 29 июля 1902 г. она писала О. А. Федченко, извиняясь за отложенный визит: «Дорогая Ольга Александровна! Все это время очень хотелось проведать Вас, но мешала дурная погода и собственная простуда, полученная во время поездки к Ольге Мих[айловне] на дачу (там я прожила приблизит[ельно] неделю), а теперь – как ни странно, мне мешает ясная погода. Теперь веду наблюдения Персеид – это довольно утомительно и если [перенапряжешься] днем, то к вечеру никуда не буду годиться. Как только кончится период моих усиленных наблюдений, а м[ожет] б[ыть] и раньше – так я и явлюсь к Вам. Китайский Данчинский, которого мы спрашивали о погоде, ответил, что до 4 авг[уста] погода будет ясная. Значит до этого времени я и буду сидеть дома, если не найдется кого меня заменить»269.