полная версия

полная версияПолная версия

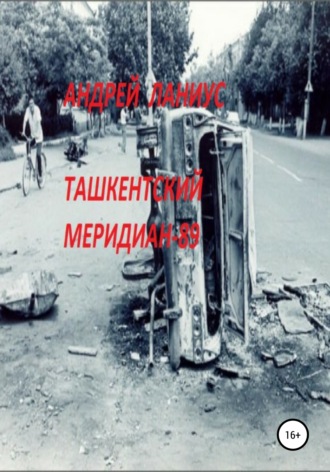

Ташкентский меридиан-89

«Раз вы там живете, значит, вам там нравится. Иначе давно бы уехали. И вообще, ребята, выпутывайтесь сами. А чтобы у вас не было трений с местным населением, активнее изучайте язык титульной нации».

Мудрый совет, ничего не скажешь.

Между прочим, турки-месхетинцы практически поголовно знали узбекский язык, не говоря уже о том, что по вере являлись мусульманами.

И что же, сильно им это помогло?

ОПУСТЕВШИЕ УЛИЦЫ

Между тем, какое-то нездоровое напряжение охватывало постепенно сам Ташкент.

11июня было объявлено днем траура по погибшим в Ферганской долине.

В этот день в центре Ташкента, у гостиницы «Россия», собралась националистически настроенная толпа, которая перекрыла движение, сорвала траурные ленты, скандировала лозунги.

Другая толпа собралась у кинотеатра «Чайка».

В этот же день произошла массовая драка возле одной из станций метро.

Начиная с 15июня, предприятия и учреждения города, в том числе наше издательство, получили предписание направлять к вечеру дружинников в указанный отдел милиции.

Мой друг, узбекский фантаст Ходжиакбар Шайхов оказался в первом патруле.

Назавтра он рассказал, что у общежития завода «Алгоритм» была драка, в которой участвовало свыше 100человек, при этом «скорая» увезла двоих с ножевыми ранениями.

Многие милиционеры, с которыми он общался в эту ночь, побывали в Фергане. Они до сих пор взвинчены, все на нервах, никак не могут успокоиться…

Сотрудник нашего издательства, детский писатель Николай Красильников вырос в махалле, поддерживал добрые отношения со всеми соседями. Но вот совсем недавно, когда он проходил по знакомой с детства улице, какие-то подростки бросили ему вслед камень…

Днем над городом на небольшой высоте летали вертолеты, а по ночам со стороны кольцевой дороги слышался тяжелый рокот, словно там проходили танки.

Циркулировали упорные слухи: мол, то, что случилось с турками, это предупреждение Старшему Брату. Пора уже и ему собираться в дорогу, а вместе с ним и всем прочим…

В эти дни по вечерам стояла дивная погода, но город с наступлением сумерек словно вымирал, особенно в отдаленных «европейских» кварталах.

Межквартальные дорожки, обычно оживленные в предзакатный час, были странно пусты, и лишь одинокие прохожие молча спешили к своим домам.

А тем временем, вслед за турками Ферганскую долину начали покидать представители других «некоренных» национальностей. Русские, украинцы, евреи, армяне, немцы, крымские татары – свыше шести тысяч человек за неполных три недели…

Они уже не верили, что в случае новой опасности их защитят.

ТОНКОСТИ МЕЖДУГОРОДНОГО ОБМЕНА

Именно после ферганских событий многие русские ташкентцы, даже из тех, кто собирался жить на этой земле до скончания века, стали подумывать о переезде.

Нет, уезжать собирались далеко не все.

Мой хороший приятель, сотрудник газеты «Фрунзевец» Валерий Петровский решительно заявил: «Я никуда отсюда не двинусь! Мы, Петровские, живем здесь уже сто лет. Почему мы должны уезжать?! И куда?! В России у нас никого нет, и никто нас не ждет!»

Еще больше было оптимистов, вроде моего дяди Саши, который утверждал:

«Да бросьте вы все паниковать! Советская власть в обиду не даст. Скоро всё образуется. Надо просто перетерпеть. Страсти поулягутся, горячие головы остынут, и всё снова войдет в свою колею. Ведь мы жили и работали вместе столько лет! Ну, что нам делить? Какие мы оккупанты? Это же просто смешно, детский лепет какой-то!»

Многим и вправду очень хотелось верить, что всё образуется.

Тем не менее, сама тема возможного переезда не обошла практически ни одну семью.

Своеобразие момента заключалось в том, что в самой России еще не знали толком о тревожной атмосфере, складывавшейся в Узбекистане, поэтому междугородный обмен покуда был возможен на прежних, «нормальных» условиях.

Но было ясно и то, что если, не дай Бог, полыхнет еще раз, то сюда уже никого и никаким калачом не заманишь.

Значит, меняться надо прямо сейчас, немедленно, всё равно куда, иначе будет поздно.

В обменном бюро количество клиентов увеличилось в несколько раз, объявлениями были оклеены не только стены домов и заборы во дворе, но и все деревья.

Здесь уже гуляли слухи иного рода.

Вам могли шепнуть по секрету, что если вы хотите обменять Ташкент на Ленинград, то выгоднее всего это делать через… Владивосток! Что за чертовщина, причем тут Владивосток?! Да очень просто! Обменяться напрямую с Ленинградом практически невозможно, разве что вы согласитесь на весьма серьезные уступки. А вот на Владивосток поменяться проще. А, с другой стороны, морских офицеров из Ленинграда, с Балтийского флота, часто переводят по службе во Владивосток, на Тихоокеанский флот. Офицерам поневоле приходится менять свои обжитые ленинградские квартиры на Приморье, нередко в авральном режиме. Вот тут-то вы и получаете свой шанс, теперь поняли?

Подобных фантастических баек ходило тогда великое множество.

Не знаю, удалось ли хоть кому-нибудь сменить Ташкент на Ленинград через Владивосток, но люди часами сновали от одного стенда с объявлениями к другому, выписывая десятки, сотни самых парадоксальных вариантов, в надежде, что хоть какой-то из них окажется удачным.

Но времени на многоходовые варианты обмена катастрофически не хватало.

Очень скоро в самых отдаленных регионах России узнали, что ташкентское жилье подешевело, и начали задирать планку.

Там, где еще недавно 2-комнатная квартира спокойно обменивалась на аналогичную, теперь за ваши две давали лишь одну комнату.

Те, кто не желал связываться с длительной процедурой обмена, имея при этом определенные возможности, поступали проще. Меняли внутри Ташкента свою большую квартиру на маленькую, брали доплату и уезжали.

Со всей наглядностью резкий скачок числа ташкентцев, покидавших родной город навсегда, проявился в работе грузового двора.

Если еще совсем недавно контейнер для домашних вещей можно было спокойно заказать хоть на завтра, то теперь надо было записываться за месяц вперед, при этом очередь имела тенденцию к быстрому росту.

Впрочем, восток есть восток.

Можно было, «отойдя от кассы», договориться с водителем, и в нужный вам день контейнеровоз стоял у вашего подъезда.

Но и здесь дополнительная плата за конфиденциальность услуги росла как на дрожжах, по мере того, как увеличивался поток отъезжающих.

БОЛЬШАЯ РОДНЯ

О масштабах исхода русских из Узбекистана я все же расскажу на примере собственной родни.

Моя прабабушка по материнской линии Иванова Ирина Ивановна родилась в 1903году под Семипалатинском, в многодетной семье, переселившейся в Центральную Азию еще в конце 19века. Впоследствии она сама родила более десяти детей, из которых, правда, выжили только четверо.

Еще до войны вся большая семья перебралась в город Янгиюль, что в 30км от Ташкента, фактически пригород столицы.

Прадед Никон Андреевич занимал в Янгиюле ответственный пост, в 1941-м отправился на фронт и пропал без вести в первые месяцы войны.

Моя бабушка Иванова Любовь Никоновна в апреле 1945-го окончила Харьковское военно-медицинское училище, находившееся в эвакуации в Ашхабаде, и была направлена в действующую армию, но пока она добиралась до Германии, война завершилась.

Там, в поверженной Германии, она встретилась бравого офицера-танкиста, ну и в положенный срок в молодой семье появился первенец, то есть, мой отец.

В Янгиюле к нашему приезду собиралась вся родня, приезжали из Ташкента и даже из Ферганы.

Ввиду многочисленности гостей, во дворе сдвигали столы, причем для размещения всех своей мебели не хватало, часть приходилось заимствовать у соседей.

А ведь собирались только взрослые; если бы они привели с собой еще и детей, то, пожалуй, в тесном дворике яблоку негде было бы упасть.

Впоследствии численность моей среднеазиатской родни только росла. Молодежь благополучно создавала новые семьи, в которых воспитывалось по двое-трое, а то и четверо ребятишек.

Все они, жившие в этом краю в третьем-четвертом-пятом поколении, стремились получить образование, овладеть хорошей профессией, а, кроме того, уважительно относились к местным традициям, соблюдали общепринятые нормы поведения и с полным на то основанием считали Узбекистан своей родиной.

Мои ташкентские родственники держались до последнего и начали уезжать только после развала Союза, когда рухнули последние надежды.

Уехали, впрочем, не все, некоторые предпочли остаться.

Но когда мысленно я пытаюсь собрать тех, кто остался там, вместе, то понимаю, что для их размещения хватило бы даже небольшого стола.

И тогда мне снова вспоминается тесный янгиюльский дворик минувшей поры, вспоминаются заполнявшие его люди – веселые, преисполненные достоинства, имевшие хорошие профессии и достаток в семье, уверенные в своем будущем и в будущем своих детей.

Те же, кто уехал, а это большинство, обосновались в различных местах, исходя из конкретных обстоятельств: в России, в Белоруссии, Украине, Германии…

За общим столом нам уже не собраться, видимо, никогда, да и многие родственные связи оказались утраченными.

Таков итог нового «великого переселения народов» в свете бегло обрисованной истории одной отдельно взятой большой семьи.

А сколько других русских семей из Средней Азии – больших и малых – оказались вынужденными переселенцами, которым пришлось выживать, начинать всё сначала и годами доказывать свое право на гражданство РФ!

* * *

Выдавив значительную часть русского населения вместе с его «монокультурой» из своих пределов, Узбекистан мало что от этого выиграл.

По разным оценкам, за чертой бедности проживает от четверти до трети населения этого ныне независимого государства.

А что же Россия?

Наши реформаторы одно время прозрачно намекали, что Средняя Азия с ее феодально-байскими традициями вроде пут на ногах российской экономики, и что, дескать, сбросив эти путы, мы двинемся вперед семимильными шагами.

Ну, «сбросили путы», а что же так и не двигаемся вот уже двадцать лет?

Да и заблуждение это – что «сбросили».

Средняя Азия никуда не исчезла с нашего горизонта, напротив, она стала ближе, гораздо ближе, чем была, и чтобы убедиться в этом, достаточно выйти на улицу.