Полная версия

Из хорошей семьи

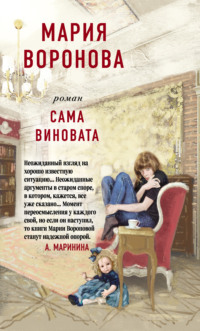

Мария Воронова

Из хорошей семьи

© М.В. Виноградова, текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

⁂

Евгений оглянулся на изумрудно-зеленую доску, где следы мела образовали причудливый облачный узор, кашлянул и только потом посмотрел в глаза соискательнице Ледогоровой. Вкрадчиво улыбнувшись, та на пару сантиметров придвинула к нему лист ведомости.

– Очень жаль, но сейчас я не могу зачесть вам кандидатский минимум, – наконец сказал Евгений.

– Как это?

Евгений развел руками:

– Увы…

Ледогорова засмеялась:

– Увы-то увы, но не могу же я к вам каждый день, как на работу…

Подровняв бумаги на столе, Евгений с преувеличенным вниманием уставился в окно, где необычайно яркое зимнее солнце манило на улицу, заставляя чувствовать, что, сидя в аудитории, когда за окном такой ясный и морозный денек, он впустую теряет время. Но что делать, ни один из соискателей еще не уходил от него без нытья, что предмет не профильный и потому преподаватель должен понимать, что это чистая и никому не нужная формальность. Ледогорова не стала исключением. Что ж, Евгений терпеливо слушал ее, не перебивал. Хорошо хоть она была страшненькая и не пыталась его соблазнить, как некоторые другие аспирантки.

– Натяните троечку, – попросила Ледогорова, – и расстанемся навсегда.

Он покачал головой:

– Простите, но при самом моем горячем желании я не могу поставить удовлетворительно человеку, который не знает даже на ноль.

– Слушайте, ну я же врач, а не философ…

Евгений приосанился и выдал давно набившую оскомину речь о том, что раз она собирается заниматься исследовательской работой, то знание марксистско-ленинской философии просто необходимо для понимания материала в любой области науки. Вооруженная такими мощными инструментами познания, как логика, гносеология, онтология и герменевтика, Лидия Александровна Ледогорова сможет гораздо дальше продвинуться в своем исследовании, чем если бы руководствовалась только эмпирикой и интуицией.

– Ничего себе, я и слов-то таких не знаю, – вдруг засмеялась Ледогорова.

Евгений не хотел, а улыбнулся. И предложил:

– Я ведь не ставлю вам неудовлетворительную оценку, ведомость пусть полежит у меня в столе, времени еще много. Почитайте учебник, походите на лекции для студентов…

Но Ледогорова отрицательно покачала головой:

– Да уж спасибо, находилась в свое время. Есть у вас, философов, конечно, талант – трепать языком два часа без перерыва и не сказать при этом абсолютно ничего.

– Или вы просто невнимательно слушали. Серьезно… – Евгений быстро подсмотрел имя в ведомости, – Лидия Александровна, попробуйте внимательно прочесть хотя бы учебник линейного вуза, самую малость вникните в предмет, и я вас уверяю, что ваша научная работа от этого только выиграет и вы найдете ответы на интересующие вас вопросы гораздо легче.

– Ну конечно, сейчас.

– Конечно, не сейчас, а, например, завтра. Чем скорее начнете, тем быстрее найдете.

Она снова засмеялась, весело и открыто, и Евгений вдруг ощутил такой сильный зов плоти, что едва не потерял сознание. Он зажмурился, представляя, как сейчас встанет, грубо и быстро поцелует ее в смеющийся рот и тут же прижмет к своему хлипкому преподавательскому столу из ДСП и алюминиевых реечек… И стол скорее всего развалится, да…

Он изо всех сил сжал виски, прогоняя наваждение.

– Послушайте, – по небольшой запинке Евгений понял, что Ледогорова тоже не помнит, как его зовут, – мы ж люди простые, работаем с тем, что есть перед глазами, а не со всякими там понятиями и сущностями. Поставьте троечку, а? И расстанемся друзьями?

– Вы хоть узнайте то, что собираетесь отвергать, – сказал он, украдкой переведя дыхание, – есть у меня один товарищ, тоже был весьма скептически настроен, но я настоял, чтобы он прочитал работу Ленина «Что делать?», так потом за уши стало не оторвать. Периодически мне звонит, говорит: «Слушай, я ведь нахожу ответы на все свои вопросы! Такое чувство, будто я с Ильичом прямо разговариваю, будто он знает, что мне надо, и подсказывает…» Так все собрание сочинений и одолел.

– Ого! И в каком же отделении психиатрической клиники теперь можно найти этого вашего товарища? – фыркнула Ледогорова.

– Ваш сарказм неуместен. Мой друг совершенно нормальный человек, по крайней мере не позволяет себе судить о том, о чем не имеет ни малейшего понятия.

– Ладно, ладно, – Ледорогова встала, – но вы учтите, что если он свихнулся после прочтения, то его еще можно спасти, а если до, то шансов почти нет.

Она снова засмеялась, и Евгений с облегчением понял, что наваждение прошло. Он повторил, что оставляет ведомость открытой и ждет Лидию Александровну на пересдачу в любое удобное для нее время, на том и расстались.

Она пошла жаловаться друзьям на придурка и зануду, который уперся как баран и не понимает, что его идиотский предмет сто лет никому не сдался, а придурок и зануда остался сидеть, успокаивая свое так некстати проснувшееся мужское естество.

Когда ты много лет один, ничего удивительного, что порой находит, как на призывника.

Евгений прошелся по аудитории. Небольшая комната, чуть меньше школьного класса, с двумя рядами столов на тонких журавлиных ногах. У стены – стеллаж с книгами, на верхних полках плотно стоит, корешок к корешку, собрание сочинений Ленина. Красивые книги, переплет светится глубоким ультрамарином и золотым тиснением, но кто-нибудь когда-нибудь доставал эти томики, листал просто так, по доброй воле?

Еще лет пятнадцать назад, когда Евгений учился, у этой Ледогоровой просто язык не повернулся бы вслух произнести то, что она сказала ему сегодня, даже троечку выпрашивать не осмелилась бы, а зубрила предмет как миленькая.

А теперь пожалуйста, теперь можно. Не только естественники, но и гуманитарии считают марксистско-ленинскую философию не живой наукой, а какой-то навязанной сверху чушью, а изучение ее – пустым и скучным ритуалом, необходимым разве что в качестве проверки на вшивость. Сумеешь вывихнуть себе мозги – молодец, служи дальше, а не сможешь одержать победу над здравым смыслом – прости, но ты нам не подходишь.

Может, он и не великий преподаватель, но старается объяснить студентам фундаментальные принципы своей науки, заинтересовать их, только они заранее не хотят его слушать, отбывают лекции, как на каторге. Запоминают самое основное, чтобы сдать экзамен и не дай бог проникнуться, узнать чего лишнего, будто это не философия, а какая-нибудь ужасная ересь и опасное мракобесие. Что поделать, если в обществе такая парадигма сейчас, что любого убежденного марксиста воспринимают как юродивого или лицемерного карьериста.

Что ж, раз в открытую ему говорят, что его предмет – пустая формальность, видимо, так оно и есть. Никому не нужно, никому не интересно и бесполезно. Наверное, хватит донкихотствовать…

Евгений вышел из аудитории. Кафедра не профильная, поэтому вместе с другими гуманитарными отщепенцами расположена в старом доме на отшибе институтского городка. Здание добротной дореволюционной постройки, с высокими потолками, еще в хорошем состоянии, но признаки будущего упадка уже видны. На серых лестницах с выщербленными ступеньками кое-где не хватает деревянных поручней на перилах, по стенам змеятся причудливые узоры трещин, а большой стенд, посвященный работе кафедры, поблек и потускнел, и вообще, кажется, не обновлялся с шестидесятых годов. Только в углу лаборантка с помощью кнопок вывешивает расписание занятий, да и все. Фотографии все старые, еще черно-белые, и список рекомендованной литературы, который двадцать лет назад вывела тушью чья-то твердая рука, с тех пор не пополнился ничем. Судя по стенду, жизнь на кафедре замерла, как в замке спящей красавицы.

Евгений зашел в туалет, где стена возле плачущей ржавыми слезами трубы пошла неопрятными влажными пузырями. Иногда от этой трубы тянуло затхлостью, но сегодня, к счастью, запаха не было.

Евгений достал сигарету. Запрыгнув на широкий и высокий подоконник, он глубоко затянулся и пожалел, что не поставил Лидии Ледогоровой вожделенный трояк. Вдруг наваждение повторится, когда она придет в следующий раз? Да, она страшная, как атомная война, и вообще не в его вкусе, но вдруг? Ведь случилось же сегодня, хорошо, она ничего не заметила, а если он в другой раз не сумеет держать себя в руках?

Евгений вдохнул кислый дымок сухой болгарской сигареты, поймал часть своего отражения в зеркале над умывальником и отвернулся. С годами он все больше становится похож на отца…

Когда у тебя в тридцать два года остались только убеждения и ничего больше, то мир не перевернется, если ты про них забудешь. Не вздрогнет даже. И ты сам, наверное, за другими потерями не заметишь этой.

– В конце концов, мне что, больше всех надо? – громко произнес Евгений.

⁂Вернувшись от начальства, Яна аккуратно переложила листы копиркой, подровняла, заправила в пишущую машинку, и от сознания, что любая буква, которая появится на бумаге, будет неправильной, ей будто судорогой свело руки.

Яна немножко посидела, вытерла платочком глаза, но они вновь наполнились едкими слезами бессилия и обиды. Странно теперь вспоминать, что еще три месяца назад ее переполнял восторг от одной только мысли о работе. Родители уверяли, что любой коллектив будет счастлив принять такую умненькую, воспитанную и работящую девочку, как она, и Яна в глубине души была с ними согласна. Мечталось, как она, краснодипломница, будет рассказывать коллегам о последних достижениях науки, а те, в свою очередь, щедро станут делиться с ней опытом, наставлять и поддерживать. Только у реальности не оказалось ничего общего с прекрасными картинами, которые рисовало ее воображение.

Сегодня прокурор Мурзаева прямым текстом заявила, что пройдет еще очень-очень много лет, прежде чем из Яны вырастет что-то хоть отдаленно похожее на следователя, а для того, чтобы этот момент в принципе наступил, ей в первую очередь надо наглухо захлопнуть свой рот, молчать и слушать, что говорят опытные люди. «Для тебя есть инструкции и указания руководства, – припечатала прокурор, – а мысли свои в одно место себе засунь. И место это – не голова».

Неужели прошло всего полгода с тех пор, как на защите диплома ее хвалили именно за самобытность и оригинальность мышления? Что вообще было такое время, когда ее хвалили и ставили в пример?

В очередной раз промокнув глаза платочком, который с началом ее трудовой деятельности из изящного аксессуара превратился в предмет первой необходимости, Яна уставилась на чистый лист, торчащий из машинки. Просто волшебная бумага, что ни напиши на ней, все будет плохо.

Она же старается, могли бы разок похвалить хотя бы за это, но нет!

Права мама, не годится она для грубой работы с грубыми людьми…

Яна напечатала шапку обвинительного заключения с горькой уверенностью, что Мурзаева придерется даже к этому, и тут дверь кабинета приоткрылась.

– Разрешите, Яна Михайловна?

Яна вскочила, приветствуя заместителя прокурора Максима Степановича Крутецкого.

– Ну что вы, Яна Михайловна, дорогая, давайте без официоза, – улыбнулся Максим Степанович, входя.

Яна поблагодарила, но осталась стоять, потому что Крутецкий побрезговал стулом для посетителей, а больше в ее тесном кабинете опуститься было не на что.

– Решил немножечко вас приободрить, вы не против? Вы способная девочка, и я уверен, что все у вас получится.

– Правда? – Яна зарделась от внезапной похвалы.

– Ну конечно! Вам надо только освоиться и понять, что для вас главное – дело, а для руководства – показатели, и это вещи не только не взаимосвязанные, но порой и прямо противоречащие друг другу. Сами знаете, есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.

Максим Степанович расхохотался, и Яна поспешила улыбнуться ему в ответ.

От того, что сам Крутецкий удостоил ее своим вниманием, Яна чувствовала себя ужасно неловко, точно как в детстве, когда родители ставили ее перед гостями на стульчик и заставляли читать стихи.

Платочек в ее пальцах превратился в тугой жгут, и, заметив это, Максим Степанович мягко похлопал ее по руке:

– Не волнуйтесь, Яна Михайловна! Кстати, давно хотел сказать, что вы совершенно не ассоциируетесь у меня с этим именем. Оно холодное, вычурное, а вы такая… – Крутецкий на секунду замялся, – настоящая, что ли… Слушайте, а что, если я буду называть вас наоборот? Яна – Аня. Анна вам гораздо лучше идет. Аня, Анечка… Хорошо так?

Яна кивнула, хотя собственное имя ей нравилось.

– Так вот, Анечка, не тушуйтесь. То, что вы возбудили дело об убийстве без трупа, вполне объяснимо и даже делает вам честь. Ситуация такая, что даже опытному, прожженному сыщику трудно остаться равнодушным, но и начальство тоже надо понять, ведь повиснет дело мертвым грузом, пока тело не найдут. Уж простите мне этот невольный каламбур. Ни раскрыть, ни переквалифицировать, так и будет висеть, показатели портить, в результате мы попадем в отстающие не потому, что плохо работаем, а из-за вашей неопытности. Может такое руководителю понравиться, сами-то как думаете?

Она энергично тряхнула головой, мол, нет, не может.

– Ну вот… – Крутецкий развел руками и улыбнулся так ласково, что Яна, только осмелившаяся поднять на него глаза, снова потупилась, – так что не обижайтесь на начальство, если оно иногда забудет, что никто не рождается на свет готовым следователем по особо важным делам, договорились?

– Договорились, – прошептала Яна.

– Ну вот и умница! – радостно проговорил Максим Степанович и дружески добавил: – Держитесь, Анечка, и помните, что моя дверь всегда для вас открыта. Спрашивайте, не стесняйтесь, я с удовольствием подскажу.

Крутецкий ушел, а Яна вернулась к пишущей машинке и поправила лист так, чтобы поля выходили идеально ровными.

Вот могла же и Мурзаева так с ней поговорить, не унижая? Спокойно объяснить, в чем промах, ведь Яна понятливая, ей два раза повторять не надо. И ошибается она не от лени и не от глупости, а, наоборот, от усердия. Яна вздохнула. С первого дня она старалась изо всех сил, из кожи вон лезла, а заметил только один Крутецкий. Остальным на ее рвение глубоко плевать.

Мурзаева предупредила, что за свои идиотские инициативы она от оперов тоже получит, поэтому надо составить грамотный план следственных действий. Яна поднялась из-за стола, но сообразила, что нельзя так быстро воспользоваться любезностью Крутецкого.

Интересно, с одной стороны, она теперь полноправный следователь, процессуально самостоятельное лицо и нянек у нее тут нет. Мурзаева ее об этом проинформировала в первый же рабочий день и с тех пор не устает повторять, но, с другой стороны, та же самая Мурзаева все время орет, чтобы Яна не смела думать. Только и слышно: «Запрещено думать, когда есть инструкция! Сначала закон, потом указания руководства, потом советы старших товарищей и только потом, если ничего этого нет, собственные мысли! И то голова думает, а глаза смотрят и ищут, у кого бы спросить!»

И как же совместить эти диаметрально противоположные принципы?

Яна уставилась в зимние сумерки с уютными кляксами фонарей. Она любила это время с детства, когда родители забирали ее из сада и они шли домой самыми длинными и извилистыми путями, обязательно заглядывали в сквер, и папа катал ее на санках, мчась по снегу с дикой скоростью, так что она иногда выпадала, а он не сразу это замечал, и было так весело затаиться в снегу, а потом хохотать, когда родители подбегут, выдернут из сугроба, расцелуют и обзовут потерянным поколением.

Хорошее было время, беззаботное и радостное, но в него не вернуться. А Коля Иванченко останется в нем навсегда… И пусть Мурзаева орет сколько хочет, но она поступила правильно, возбудив дело об убийстве. Когда одиннадцатилетний ребенок исчезает и целую неделю не дает о себе знать, что с ним еще могло произойти? Хороший мальчик из хорошей семьи, дома все благополучно, нет поводов убегать. А если бы и были, то за семь дней парнишку или поймала бы милиция, или он вернулся бы сам. Все-таки зима, холодно.

Если бы он погиб случайно, то тело бы нашли, потому что добросовестно осмотрели все близлежащие пустыри и стройки, на которые детей тянет как магнитом.

Нет, надо смотреть правде в глаза – это убийство, и разве убийца должен остаться безнаказанным только потому, что у него хватило хладнокровия спрятать тело?

Теперь самый сложный и тягостный вопрос – кто?

Яна вздохнула. Ей нелегко давалось приобщение к человеческой мерзости. Пока училась, она представляла себе некое абстрактное зло, темную силу, с которой смелые и благородные люди борются исключительно смелыми и благородными способами. Преступники виделись ей как на карикатурах из «Крокодила» или как изображают злодеев в детских книжках: это нечто зеленовато-черное, страшное и извилистое, кардинально отличающееся от нормальных людей, а главное, не имеющее с ними ни родства, ни сходства. Погань и нечисть, ничего больше.

Но первые же дни на работе показали, что в реальности все иначе и грань, отделяющая законопослушного гражданина от уголовника, весьма тонка и заключается порой в стакане водки.

В каждом есть демоны, и в ней самой, наверное, тоже, просто у нее они спят, придавленные хорошим воспитанием. А другим повезло меньше. Пьянство, злоба, невежество помогают демонам воцариться и задушить в человеке лучшие качества. Вот и приходится всех подозревать, в том числе родителей пропавшего мальчика. Вдруг кто-то из них убил ребенка в приступе ярости? И друзей тоже надо проверять. Одноклассники утверждают, что Коля ни с кем из них не ссорился, но так ли это? Не случилась ли драка со смертельным исходом? А напуганные дети бывают очень изобретательны в заметании следов.

Или жизнь ребенка унесло настоящее чудовище, просто очень хорошо замаскированное под человека? В университете они почти не касались темы патологических убийц, так, вскользь, и то рассмотрели не как явление, а как редчайшие, спорадические случаи, исключения, которые только подтверждают непреложное правило, что преступность имеет классовую природу и с развитием социалистического общества она непременно исчезнет.

Серийник – дикая дикость, совершенно чуждая в социалистическом обществе, однако же все матери Советского Союза запрещают дочерям носить короткие юбки и вызывающе краситься, чтобы не привлечь внимание насильника и убийцы. И первое правило, которое внушают они детям и повторяют воспитательницы в садике и учительницы в школе: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а тем более куда-то с ними идти, что бы они тебе ни обещали. Нельзя входить в подъезд вместе с неизвестным мужчиной, и в лифте с ним ехать тоже категорически запрещено. И юноши провожают девушек не только из романтики, но и потому, что вечером одним ходить опасно.

Чудовище всегда где-то рядом, всегда наготове, еще более страшное оттого, что официально его как будто не существует.

Оперативники буквально шепотом передают по школам и садикам, что объявился поблизости психопат-убийца, а до широкой общественности, которая могла бы заметить и просигналить, информацию стараются не доводить. На гнилом Западе сразу во всех газетах печатают, но это же смакование жестоких подробностей, проявление низкопробных интересов и низкого культурного уровня граждан капстран.

Совсем загрустив, Яна решила побаловать себя чайком, но тут в дверь постучали и сразу же резко распахнули ее, не дожидаясь ответа.

– Ну спасибо тебе, родная, – Юрий Иванович с грохотом повернул стул для посетителей и сел, далеко откинувшись на спинку, отчего с его головы свалилась новенькая норковая ушанка и подкатилась к батарее. Яна подняла ее, отряхнула и аккуратно повесила на крючок. – Тяжела ты, шапка Мономаха, на моей дурацкой голове, – протянул Юрий Иванович и закрыл глаза.

Яна поняла, что он не просто с похмелья, а уже по-настоящему пьян. Стало страшно, вдруг он уснет мертвецким хмельным сном и тогда что делать после окончания рабочего дня? Вытаскивать Юрия Ивановича в коридор на всеобщее обозрение или сидеть с ним в кабинете, пока не очнется? Есть какая-нибудь инструкция на этот случай?

Но, разок клюнув носом, Юрий Иванович довольно бодро сообщил, что больше всего на свете ненавидит разгребать за малолетними самоуверенными дурочками и что лучше бы Яне поднапрячься и каким-нибудь образом сбагрить дело в городскую прокуратуру, хотя, конечно, не много найдется дураков брать на себя явный глухарь.

Яна промолчала. Формально она могла осадить его, но, господи, как, если этот алкоголик в два раза опытнее и старше? Яйца курицу не учат, это всем известно.

В общем-то, Юрий Иванович – человек конченый, давно пропил и мастерство, и уважение коллег, и держат его на службе из жалости, и шпыняют все, кому не лень, так что осадить его будет не опасно. Чтобы начать, как говорилось в фильме, «командный голос вырабатывать», лучшей кандидатуры не найти.

– Хотите чаю? – спросила она.

Юрий Иванович закатил глаза и слегка пошатнулся.

– Конфетку возьмите?

– Радушная ты девка, а чего надо, того нет, – вздохнул Юрий Иванович.

– Того нет, – согласилась Яна, надеясь не продолжать разговор.

– Молодая еще, что с тебя взять… Попробуй по другим районам схожие случаи поискать, может, под соусом серийника дело городским втюхаем.

– Я посмотрела, нет.

– Да уж подсудобила ты, мать…

– Я подумала, что после возбуждения дела поиски ребенка будут вестись активнее…

– Все помойки уже облазали, куда дальше прикажешь двигаться?

Яна развела руками.

– Вот именно, – сварливо бросил Юрий Иванович, – не знаешь… И я не знаю. Так-то зима на дворе.

– В смысле не захоронить?

– В смысле залив подо льдом. В прорубь кинули, и все. До весны. Как минимум.

По рубленым фразам собеседника Яна поняла, что он еще пьянее, чем показалось ей вначале, и нужно срочно выпроводить его из кабинета, пока он еще способен стоять на ногах.

Странно вспомнить, что еще в прошлом году опьянение было знакомо ей только в виде папы, шумного в праздничные вечера чуть сильнее обычного, в новогоднем шампанском, смешно ударяющем в нос, которое непременно нужно раскупорить, разлить и выпить, пока бьют куранты, да в россказнях шалопаев-однокурсников о том, как они «вчера надрались» и в какие удивительные приключения попали по пьяни. Яну на их вечеринки никогда не звали, поэтому она не могла судить, сколько правды содержат эти эпические саги. Порой хотелось приобщиться к студенческому разгулу, но навязываться она стеснялась, а ребята прекрасно обходились без нее.

Ничего, зато отсутствие пьяных радостей в студенчестве с лихвой компенсировалось в первый же рабочий день. Мир, в который ей пришлось окунуться, был весь протравлен алкоголем, по его велению совершались преступления, обрывались жизни, в нем растворялись мечты, да и просто человеческие чувства.

Однако работа есть работа, приходится, созерцая жуткую бездну алкоголизма, не отшатываться в отвращении, а наблюдать и понимать, учиться распознавать такие симптомы опьянения, как шаткость походки, дрожание рук, покраснение лица и скандированная речь, и, увы, не только в подследственных, но и в коллегах.

– Если тело не найти, то хотя бы убийцу, – Яна постаралась говорить внушительно, хотя подозревала, что к утру Юрий Иванович проспится и вообще не вспомнит, что он был у нее в кабинете, – надо что-то сделать, потому что родителям нужна ясность.

Он усмехнулся:

– Думаешь?

– Да, конечно, все что угодно лучше неизвестности.

– Тебе видней. – Пожав плечами, Юрий Иванович встал и направился к выходу, забыв про шапку, с которой Яна догнала его уже в коридоре.

Он покрутил шапку в руках, как что-то незнакомое, нахмурился, с размаху нахлобучил на голову и направился к выходу, не совсем твердо держась на ногах.

Яна резко тряхнула головой, отгоняя порыв задержать оперативника и позвонить его жене, чтобы забрала. В конце концов, если ей, молодому специалисту, тут никто не нянька, то тем более она не нянька Юрию Ивановичу. Не ее дело, дойдет он сегодня домой или замерзнет в сугробе.

И второй вариант даже лучше… Нет, не насмерть, конечно, тьфу-тьфу, пусть просто простудится, возьмет бюллетень, а ей пока дадут кого-то поприличнее. Хотя кого? Разве найдется среди оперов хоть один мало-мальски интеллигентный человек? Все циники и хамы, и, чтобы заставить их работать, надо или пить вместе с ними, или быть сочной разбитной брюнеткой, как следователь Малинина. От этой вульгарной особы оперативники просто млеют и за один благосклонный взгляд готовы выполнять самые идиотские поручения.

А Яна, после того как дала суровый отпор наглому оперу, осмелившемуся распускать руки, теперь для них враг и пустое место. И хуже всего, что виновник не устыдился, а наоборот, растрепал по всей прокуратуре, выразив суть инцидента фразой: «Я только слегка прихватил за шницель». Господи, неужели еще три года придется кипеть в этом абсурде?