Полная версия

Собор. Роман с архитектурой

– Злитесь, что вас ненавидят итальянцы, а сами издеваетесь над своими! Ах вы… Да вас все будут ненавидеть! Все!

И она кинулась было бежать, но здоровенный гусар, тот, что первым над ней подшутил, двумя прыжками настиг ее: ей мешал путавшийся в ногах разорванный подол юбки. Схватив девочку за руку, верзила страшно вытаращил глаза и воскликнул:

– Это уже не те слова, крошка, что можно себе позволять с солдатами императорской армии! Клянусь моими усами, я этого так не оставлю! Сейчас вот сорву самую крепкую лозу и отстегаю тебя по выпуклому месту, мой тощий мышонок!

Трудно сказать, собирался ли шутник осуществить свою угрозу, или ему только хотелось как следует напугать отважную девчонку, однако он и в самом деле свободной рукой ухватился за стебель одной из хозяйских лоз и рванул его так, что оборвалась привязанная к крыше веревка, та самая, которую только что привязывала маленькая Лизетта, и клубок зеленых жгутов и резных листьев упал на землю.

Солдат снова дернул, чтобы отделить один стебель от других, и тут, покрывая общий хохот, раздалась короткая суровая команда:

– Прекратить!

Сержант Огюст Рикар подошел к месту действия как раз в тот момент, когда долговязый гусар предложил хозяйской дочери прыгнуть с края крыши ему на руки, а она в ответ на это совершила свой отчаянный прыжок прямо на острые камни. Помешать ей это сделать, попросту приказав солдатам водрузить на место лестницу, сержант не успел. Все остальное разыгралось так быстро и неожиданно, что он едва не упустил момент, когда его вмешательство стало необходимым…

– Как вам не стыдно, Брель, – проговорил Рикар, когда шутник не без досады выпустил руку отчаянно отбивавшейся девочки. – Вы ведете себя просто по-скотски! И вы все, господа!.. Разве можно обижать ребенка?

– Позвольте заметить, сержант… а вы слышали, что она сейчас нам сказала? – запальчиво воскликнул один из приятелей долговязого Бреля.

– К сожалению, она сказала правду, – совершенно спокойно заметил Огюст. – И если вам не стало стыдно, то вам не дорога честь французской армии. Надо бы рассказать о вашей выходке капитану, но я надеюсь, второй такой не будет…

Солдаты пристыжено молчали. Рикара уважали в полку. Ему исполнился двадцать один год, но он выглядел, по крайней мере, года на три моложе, и некоторые из старших гусар немного подшучивали за его спиною над его безусым веснушчатым лицом и мальчишески вздернутым носом. Но никто и никогда не осмелился бы подшутить над ним в открытую – все помнили, что в походной сумке Рикара лежит коробка с двумя великолепными пистолетами, подаренными ему после одного боя самим генералом Шенье, и что надпись на коробке начинается со слов: «Огюсту Рикару, лучшему стрелку 9-го Конногвардейского полка…» Кроме того, в бою этот юноша, такой невысокий и невзрачный, проявлял иной раз героическую храбрость, и старые вояки только молча удивлялись и восхищались.

Пожимая плечами, подвыпившие гусары стали медленно расходиться со двора. Одним из первых поспешил уйти Брель, однако Огюст остановил его.

– Стойте, мсье! Куда вы? А кто привяжет на место лозы, которые вы сорвали? Извольте поставить лестницу, подняться на нее и закрепить веревку. Вы поняли? И еще я вас прошу извиниться перед этой девочкой. Вы оскорбили ее.

– Дочь негодяя-эмигранта!.. – вырвалось у гусара.

– Француженку, Брель, француженку! А чья она дочь, значения не имеет. Впрочем, будь она итальянкой, ваша вина не была бы намного меньше, разве только оттого, что итальянка не поняла бы ваших оскорблений. Ну! Я не слышу извинения. Или заставить вас извиняться в присутствии капитана, а?

– Извините, мадмуазель! – выдавил гусар, мучительно краснея и отворачиваясь. – Черт возьми, я собирался только слегка пошутить… И не начни вы кусаться…

– Укусить тебя я просто не успела! – выпалила Лизетта, которая все это время стояла, шмыгая носом и зажимая в кулачке края разорванной юбки. – Если бы я укусила тебя, дурак ты эдакий, ты бы сейчас орал на весь двор!

И с этими словами девочка, повернувшись, пошла прочь, чуть-чуть прихрамывая из-за разбитой коленки, но все-таки гордо и надменно, будто принцесса.

– Какова! – вырвалось у Бреля. – Сущая бестия! Осмелюсь заметить, мсье сержант, она вас даже и не поблагодарила…

– Привязывайте лозу, Брель, – усмехнулся Огюст. – Право, это лучшее, что вы можете теперь сделать.

Уже поздним вечером, когда все солдаты улеглись спать, Рикар один вышел во двор, чтобы при свете луны отдохнуть и собраться с мыслями, а мысли его были сумбурны, и на душе у него было тяжело.

Он сидел на деревянной скамье, за день нагретой солнцем, и вспоминал. Ему вспоминалось, как три года назад он проезжал через этот же городок, направляясь в Неаполь, но только не в мундире и кивере, а в обыкновенном дорожном сюртучке, с поношенной походной сумкой; а в ней лежали две чистейшие сорочки, пара шелковых шейных платков, походный несессер и пухлый альбом с рисунками, тогда еще на две трети чистый. Огюст открывал его на каждой остановке. И ему в то время не было дела до Бонапарта, как раз в тот год провозгласившего себя императором, не было дела до будущих боевых походов… Он думал о том единственном, ради чего он сюда приехал, ради чего он жил. Разве мог Наполеон при всей его славе сравниться со спящими в строгом совершенстве развалинами Колизея или молчаливым дворцом Дожей, которые уверенная рука юного Рикара уже зарисовала на страницах альбома? Куда уж было Наполеону до еще не ведомых, незнакомых чудес и шедевров древних итальянских городов, которые Огюст мечтал увидеть, зарисовать, от которых ждал вдохновения, в которых искал источника собственных будущих творений. Архитектура! Хрупкое, могущественное, загадочное слово, мудрое, как камни старинных стен, оплетенное, точно картина трещинками, нитями истории всего человечества…

И вот снова Италия, виноградный городишко среди гор, в зеленой чаше леса. Но теперь все иное, теперь он, Огюст, враг этой страны, ее завоеватель, и она ненавидит его…

Кто-то почти бесшумно подошел к нему, коснулся края скамьи. Он почувствовал возле себя какое-то движение, вздрогнул, рука метнулась к эфесу сабли, в то время, как сознание уже одернуло:

«Фу, трус! Как тебе не стыдно!»

Он обернулся. Возле скамьи стояла Лизетта Боннер.

– Ты почему не спишь? – спросил ее Огюст.

– Я никогда рано не засыпаю…

Ее голос показался Огюсту старше самой девочки. Она выглядела почти ребенком, маленькая, с овальным нежным личиком, с большими черными глазами, то ли овальными, то ли миндалевидными, с пухлыми губами и абрикосовым румянцем на щеках. А голос был как будто сорван, на высоких нотах немного звенел, на низких садился почти до шепота.

Она сбоку пристально смотрела на сержанта, и тому сделалось вдруг неловко от ее взгляда.

– Садись, – проговорил он, указывая на скамью, и не удивился, когда она со смелостью, видимо, ей свойственной, сразу же села с ним рядом, правда, почти на кончик скамьи.

– Чего ты хочешь? – проговорил Огюст, пытаясь скрыть смущение.

– Мсье, – серьезно сказала девочка, – я вас не поблагодарила… Спасибо, мсье!

– Да полно тебе! – усмехнулся сержант. – Забудь об этом и не принимай этого всерьез. Прости наших солдат. Завтра у нас бой. Их могут убить. А убивают тебя, сама понимаешь, не каждый день. Меня тоже могут убить…

Она содрогнулась. В ее глазах появился ужас. Но она тут же мотнула головой.

– Вас не убьют!

– Почему ты думаешь?

– Я стану за вас молиться. Я буду молиться целый день, пока вы не вернетесь… Бог всегда слушает молитвы детей. Вас не убьют!

Рикар улыбнулся. Ее слова пробудили в нем теплую утешительную надежду.

– Спасибо тебе, девочка. Ты очень добра.

Ночь была теплой и недушной. Ему запомнился легчайший ветерок, иногда скользивший, будто в задумчивости, по его лицу, ласкавший его кудри. (Свой кивер он положил на скамью.) В синей-синей мгле, среди крупных, как вишни, звезд, пели свой возвышенный и простой гимн ночи цикады.

Девочка осторожно тронула кончиками пальцев руку сержанта и неожиданно представилась:

– Меня зовут Элиза. Элиза-Виргиния-Вероника Боннер. А вас?

Он рассмеялся:

– О, мадмуазель! Сто тысяч извинений – надо же было дождаться, пока дама назовет себя первой. Анри-Луи-Огюст-Леже Рикар, честь имею!

На лице Элизы появилась застенчивая улыбка, и Огюст подумал, что, пожалуй, девочка очень мила, хотя ее никак нельзя назвать красивой.

– Анри, да? – переспросила она.

– Нет, – он покачал головой, – Огюст. Видишь ли, зовут-то обычно первым именем, данным при крещении, но у меня по-другому. Старший из Рикаров, брат моего отца, погиб во время египетского похода, и меня стали называть в его честь Огюстом. И вот только матушка так и звала меня всегда Анри. Но она тоже умерла…

– Да упокоит Господь Бог ее душу и душу вашего отца! – Элиза перекрестилась – А теперь я буду называть вас Анри… Вам это имя очень идет. Можно мне?

Сержант опять засмеялся.

– Ты выдумщица, а? Идет имя… Ну, может быть. Зови, как хочешь, я не возражаю.

Почему-то ее наивные слова не раздражали его, не казались пустой болтовней. Ему хотелось говорить с нею, ведь он давно ни с кем не говорил по-настоящему. И он рассказал ей за несколько минут все или почти все, о чем сейчас думал. О том, что эта злосчастная война перевернула всю его жизнь, что его призвали в армию с начального курса Специальной архитектурной школы, куда ему, едва ли не нищему парижанину, с большим трудом удалось поступить, да еще вопреки воле своего дядюшки, упрямца Роже Рикара, служившего адвокатом и не желавшего видеть племянника ни кем иным, кроме как тоже адвокатом, либо судьей, и презиравшего «рисование домиков».

Лизетта слушала внимательно, но когда Огюст произнес слово «архитектура», смущенно перебила его:

– Архи… Как вы сказали? Что это такое?

Такое вопиющее невежество его не покоробило. Он объяснил ей, рассказал об архитектуре так, как рассказывают только о заветной мечте. И она улыбнулась.

– Вы станете ар-хи-тек-то-ром. Я это вижу! Нет, не смейтесь, я всегда все вижу заранее. Вот, когда болела моя матушка, это было три года назад… я сразу вдруг поняла, что она умрет. А ведь никто так не думал, ни доктор, ни священник. Но она умерла.

– Значит, жена мсье Боннера не матушка тебе? – спросил удивленно Огюст.

– Нет. Она мне мачеха.

– Значит, и ты сирота… – он вздохнул. – Но, что же поделаешь? Итак, ты думаешь, я смогу выучиться? А война как же? Когда еще мне удастся снять этот проклятый мундир! Вот Тони, тот выкрутился. А меня призвали после двух месяцев учебы!

– А кто такой Тони?

– Антуан Модюи. Мой лучший друг, и единственный, пожалуй. Тоже будущий архитектор и, знала бы ты, какой талантливый! Когда-то я от него и заразился этой страстью… Но ему было, чем откупиться от военной службы, а мне нет.

Лизетта удивленно подняла брови.

– Он богат? Тогда почему же и вам не дал денег?

Это прямое и бескомпромиссное понимание дружбы слегка рассмешило Рикара. Но он ответил без улыбки.

– Богат, девочка, не он, а его отец. Тони – сын одного пройдохи-буржуа. Его папаша и с деньгами, и со связями. Но меня любит. Ему льстит дружба сына с дворянином – он сноб.

Элиза опустила голову и спросила отчего-то тихо и подавленно:

– Вы – дворянин, да?

– Да. А что в том плохого?

– Нет, что вы, ничего! – она резко вскинула голову, – просто я с дворянами еще никогда не разговаривала…

Они помолчали, слушая цикад и все больше проникаясь грустью их песнопения.

Наконец Огюст снова посмотрел на девочку и вдруг ласково взял ее маленькую руку с немного огрубевшей ладонью.

– Иди-ка спать, мадмуазель Элиза-Виргиния-Вероника! У тебя, я думаю, много работы в доме, раз ты живешь с мачехой… И у меня завтра бой. Если меня в нем не убьют, я сюда еще вернусь, наверное.

И опять его поразил недетский, серьезный, почти мудрый взгляд черных Элизиных глаз.

– Вас не убьют, – сказала она. – Я буду молиться. И я знаю: вас не убьют…

IIIЧто было потом? Что же было потом? Омерзительный запах пороха, грохот, лязг сабель и взвизгивание пуль. Пушечный выстрел, неожиданно грянувший из-за реки… И второй, последний…

Огюст очнулся, когда было уже заполдень…

Открыл глаза, и огненный меч тут же пронзил их, и мозг запылал от нечеловеческой боли…

Сквозь густо-красный туман проступили очертания поляны, речной берег, узкая полоска блестящей на солнце воды… Вокруг – трупы людей и лошадей, мелькание черных теней – это вороны слетались к богатой добыче.

Юноша хотел приподняться и не смог, не сумел оторвать налитый свинцом затылок от земли. Но не только голова его была наполнена болью, боль поднималась снизу, от правого бедра, проникала в живот, вызывая судороги и приступ тошноты, затем пронзала грудь.

– Умираю! – подумал Огюст, и его охватил ужас.

Он заставил себя напрячься, прогнать дурноту и хотя бы чуть-чуть привстать, чтобы ощупать рукою голову и бедро. Он нашел раны, ощутил, как они кровоточат – кровь потекла по его пальцам, наполняя рукав мундира…

Как ему удалось перевязать платком голову, он потом не мог вспомнить. До бедра он не дотянулся обеими руками – было слишком больно приподыматься, и он каждый раз терял сознание. Пришлось просто прижать к ране обрывок рубашки и придавить сверху найденным рядом камнем. Это, конечно, не остановило кровотечения.

И все-таки настоящие муки ада были впереди. Он умирал от жажды, и вода была от него в пятнадцати шагах, но он не мог подползти к ней – ему даже не удалось со спины перевернуться на живот. А солнце поднялось еще выше, стало палить еще страшнее. Сержант задыхался, ему стало казаться, что тело его наполняет жидкий огонь.

Потом он вспомнил вдруг, вернее даже не вспомнил, а увидел двухэтажный домик в Шайо, сползавшую вниз с холма дорогу, а внизу – Париж, которым он любовался из окна домика, когда был маленьким… Увидел свою тетушку Жозефину с вышиванием на коленях, милую Жозефину, поправляющую очки, ее быстрые ласковые пальцы с иглой, мелькающей подобно маленькой молнии, и ворох цветных ниток на старом мраморном столике… В комнатке Жозефины горели две свечи в серебряном подсвечнике – одном из последних сокровищ рода Рикаров, в графине синего стекла мерцало вино (тетя Жозефина иногда выпивала на ночь глоток, но делала это редко, и графин неделями оставался наполнен на две трети, потом на одну треть и пустел не скоро). Постукивая тростью, в маленькую комнатку часто заходил дядюшка Роже, грозный Роже Рикар, сухой и подчеркнуто надменный, и если заставал у тети маленького Огюста, и если время было после девяти вечера, беспощадно выгонял его, отправляя спать, и если Огюст робко сопротивлялся, мог дать и затрещину. Мальчик не позволял себе заплакать в комнате, только на лестнице, но в свою комнату он входил с сухими глазами, чтобы ничего не заметила мать… Она боялась Роже и никогда не бранилась с ним, но за сына могла бы вступиться, а Огюсту не хотелось, чтобы они ссорились, его мать и брат его отца. Да и подзатыльники дядюшки Роже были не слишком сильны, только жаль бывало в таких случаях сказки, которую не успевала досказать Жозефина, а на другой день она, как правило, безнадежно забывала начатое…

Опять ничего не было, только боль и ужас. Он сознавал, что никто ему не поможет – гусары сочли его мертвым, уехали, бросив его здесь вместе с убитыми. И едва ли они скоро вернутся, если вернутся вообще. От этой мысли он потерял власть над собой и малодушно заплакал. И тут рука его, судорожно ползая по мундиру, нашарила на левом боку пистолет…

Мелькнула страшная и соблазнительная мысль: «Один только миг, одно, правда, нелегкое усилие, и пытка прекратится…» И тут же другая мысль: «Какой грех! Как можно даже думать?.. И я не хочу, не хочу!»

Его пальцы разжались. Он отдернул руку от полированной деревянной рукоятки. Снова повернул голову, в отчаянии посмотрел на сверкающую множеством искр реку.

Ему показалось в это время, что в сознании произошло некое раздвоение, будто кто-то из глубины его существа заговорил с ним. Потом даже показалось, что он слышит какой-то голос, но только исходящий не извне, а из его души. Впрочем, он когда-то слышал, что с тяжело больными и умирающими такое случается…

Этот внутренний голос говорил сначала тихо и невнятно, потом вдруг стал слышнее и зазвучал повелительно.

– Ты не должен слабеть! – твердил голос. – Слышишь, ты не должен слабеть, или ты умрешь! А умереть тебе нельзя…

– Я и сам не хочу! – прошептал он, будто поверив, что кто-то с ним разговаривает. – Но как быть? Кажется, все кончено…

– Нет, тебе нельзя умирать! – упрямо повторил голос. – Ты же хочешь стать архитектором. А разве ты станешь им, если сейчас умрешь? Ты тогда никем уже не станешь, разве это тебе не ясно?

– Послушай, – раненый закрыл глаза, думая, что тогда и увидит незримого собеседника, но перед его закрытыми глазами плясали только разноцветные пятна. – Послушай… Может, ты сам дьявол? К чему ты меня искушаешь?.. Спаси меня, если это в твоей власти! А самому мне не спастись!

Голос вроде бы умолк, вроде бы все кончилось.

Сознание раненого тут же заволокло туманом. Он уже не видел ничего из того, что было вокруг, но увидел совсем иную картину. Перед ним снова оказалась река, но такая широкая и могучая, какой он никогда прежде не видел. Серебряно-холодная, ровная, как морской залив в тихую погоду, она лилась, переливалась, текла в первобытной, дикой красоте, к будущей бесспорной и юной силе.

Огюст увидел всадника, осадившего коня резко и круто, прямо на берегу. Конь высоко занес передние копыта, а всадник, запрокинув гордую голову, обвитую лавровым венком победителя, бесстрашно вперил взгляд во что-то далекое, а правая его рука простерлась к этому далекому, направляя туда бег коня, но левая рука еще покоилась на поводьях, медля давать коню простор для бега…

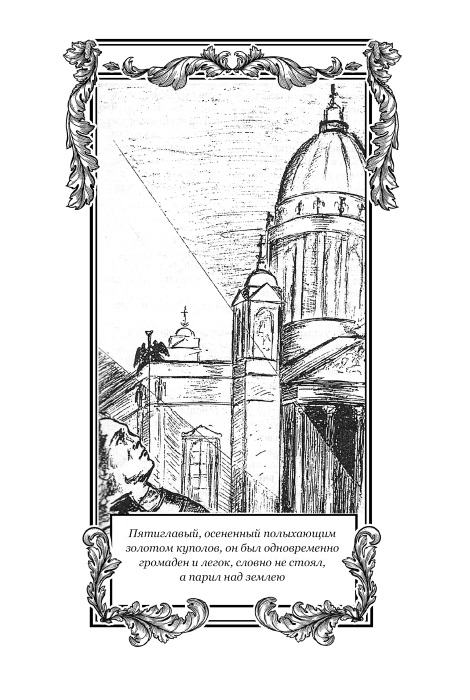

За всадником, перед Огюстом, над ним, встал собор дивной, торжествующей красоты. Пятиглавый, осененный полыхающим золотом куполов, он был одновременно громаден и легок, словно не стоял, а парил над землею. Геометрическая точность и строгость его линий сочетались со странной неправильностью пропорций, но в этой неправильности было дерзновенное совершенство, какое выступает в чистом блеске кристалла, отшлифованного самою природой, находящей и в асимметрии гениально простую красоту.

И все исчезло. Вернулась реальность. Отчаянно палило послеполуденное итальянское солнце, воздух застыл густым настоем, смешавшим запахи цветов, крови, солнца…

– Господи, всемилостивый, сжалься надо мною! – прошептал Огюст, пытаясь облизать опухшие губы и чувствуя, что язык его сух и горяч. – Что же это такое?! Я не хочу! Если бы хоть кто-нибудь пришел на помощь!.. Может быть, еще не поздно… Кто-то говорил, что я не умру!.. Ангел? Да есть ли они? Элиза! Маленькая Элиза… Ты обещала молиться… Вспомни же обо мне сейчас, помолись за меня, спаси меня своей наивной детской молитвой, потому что больше никто меня не спасет!

Он попытался и сам прочитать молитву, но не смог, мысли путались, слова молитв все вылетели из головы…

Прошло еще некоторое время, солнце стало склоняться к вечеру, но жар не спадал, а как будто еще усилился. Но Огюст не хотел захода солнца, он понимал, что вместе с закатом угаснет и его жизнь. Несколько раз сознание его покидало, но страх умереть в беспамятстве заставлял его каждый раз очнуться.

Во время одного из таких обмороков ему померещился стук копыт. Он очнулся и напряг слух. Да, как будто лошадь… Что делать? Крикнуть? А если это возвращается за брошенным оружием кто-то из повстанцев? Добьет? О, пускай добивает, что уж там… А может быть, пожалеет? Пустая надежда! Но, возможно, это свой… Надо крикнуть. А как? В груди нет воздуха, во рту, как в печи, все горит.

Сознание раненого снова стало мутиться. И тут в стороне, но очень близко, разбивая беспамятство и боль, прозвенел голос:

– Анри!

И снова, еще ближе, отчаянно и горестно:

– Анри!

Он широко открыл глаза и рывком приподнял голову. Шагах в двадцати от него, гарцуя и испуганно фыркая от запаха крови, топталась рыжая худая лошадь. На ней, без седла, верхом, как мужчина, левой рукой сжав поводья, а правой прикрывая от солнца глаза, сидела Лизетта…

– Я здесь! – не крикнул, а прошептал Огюст, и голова его снова упала.

Но Элиза услышала этот короткий слабый стон. Она вскрикнула, резко послала лошадь вперед, затем стремительно осадила и не соскочила, а слетела с лошади и метнулась к лежащему, заливаясь слезами, хрипло твердя:

– Жив, жив, я это знала, я же знала!..

Она потом рассказала ему, как его нашла. Отступившие гусары вернулись в покинутый утром городок, чтобы там сделать передышку и затем, следующим утром, двинуться назад, в Неаполь. В дом виноторговца они вступили угрюмые и злые, так что хозяин и его семья попрятались по углам, спасаясь от их ярости, видя, что они потерпели поражение. И только Лизетта бросилась навстречу солдатам, еще вчера обижавшим ее, и стала их спрашивать: «А где же мсье Анри?» Никто сразу не понял, о ком она говорит, никто не знал, что Огюста Рикара зовут еще и Анри. Наконец, кто-то догадался и ответил девочке, что сержант Рикар убит, что несколько человек видели, как он свалился с седла мертвым, и что ей следует помолиться о его душе…

– Нет, – коротко и твердо сказала тогда Элиза и метнулась в глубину двора, к конюшне, а минуту спустя ее отец, уже выскочив на середину узенькой улочки, в рубашке и полосатых чулках с синими подвязками, орал на весь городишко, позабыв о солдатах, которые в это время вовсю над ним гоготали:

– Эй, Лизетта, чертова девка, вернись! – вопил он. – Вернись, куда ты?! Шею свернешь, а то на бандитов нарвешься!!! Что соседи станут говорить о нас, дура ты этакая!!! Вернись, отдай мою лошадь!!!

Больше она ничего не расслышала, да и не слушала. Перед тем гусары рассказали ей, где произошел бой, она знала туда дорогу… И вот приехала.

Но рассказала она все это позже. А сначала набрала воды в чью-то потерянную флягу, напоила раненого, потом еще принесла воды, промыла его раны, перевязала их, разорвав на полосы свою нижнюю юбочку.

– Я сейчас приведу сюда лошадь, – торопливо говорила она, – заставлю ее встать на колени, она меня слушается, вы не думайте… А потом я вас подниму ей на спину, только придется потерпеть… вы сидя не удержитесь, я вас уложу поперек седла и голову вам буду поддерживать. И довезу вас. Пускай и ночью… Я помню дорогу, найду и в темноте.

Но стало смеркаться, в потемневших зарослях, на том берегу реки, послышался унылый волчий вой, и худая лошадка, дико заржав, рванулась, вырвала из земли пенек, к которому ее наспех привязала девочка, и умчалась прочь.

Раненый сержант и его маленькая спасительница остались вдвоем среди мертвых.

Ночь он помнил очень смутно.

У него, слава Богу, нашлось огниво, и Элиза, покуда не стемнело совсем, набрала сучьев и развела костер. Пламя очертило на земле магический оранжевый круг, в котором они оказались заперты, отгорожены от призраков ночи…

В эту ночь не пели цикады, не ластился ароматный ветерок. Из темноты слышался визг и тявканье лисиц, рычание волков, дравшихся над трупами, унылое уханье сов. Тусклые тени мелькали на грани тьмы и света, растворялись во тьме, и оттуда порой вспыхивали голодные глаза, и какая-то ночная тварь поднимала вой, учуяв свежую кровь.

– Тени Тартара вышли на поверхность, – прошептал Огюст, всматриваясь и вновь от боли закрывая глаза. – Ламии и эмпусы[3] рыщут во тьме в поисках жертв.

– О чем вы, Анри? – дрожащим голосом спросила его Элиза. – Кто такие Тартары, ламии и эти… эм-пу-сы?

Он сумел улыбнуться, не открывая глаз.

– Я потом расскажу… это то ли сказка, то ли правда… Ну да… У эмпусы женское тело и ослиные ноги. И злые кровожадные глаза… Но ты не бойся! Не бойся, они не прикоснутся к нам: рядом со мной лежит пистолет, и у меня еще хватит сил спустить курок. Да и нет теперь никаких эмпус и ламий: они давно передохли в своем Тартаре, а это просто лисы тявкают у реки…

– И волки! – Элиза сунула в костер еще несколько веток, и Огюст, открыв глаза, увидел в пляшущем свете ее бледное напряженное личико. – Анри, вы как? Вам очень больно?

– Не очень, – солгал он, но снова улыбнуться уже не сумел. – Если бы ты не прижгла рану, было бы хуже…

Он и сам не понимал, как у нее хватило на это отваги. Когда он ей сказал, что от заражения его может спасти только каленое железо, она вскрикнула и так задрожала, что платок упал с ее головы. Но потом опять взглянула на его бедро (саблей она распорола сбоку его шаровары и стало видно, что рана воспалилась), и сомнения ее исчезли. Она сунула в костер его саблю, дождалась, пока сталь нальется и засветится багровым огнем, затем, как он ей велел, уселась ему на ноги, придавив их к земле и, задыхаясь, прижала к ране раскаленную сталь. Раненый перед этим заткнул себе рот кулаком, и его страшный мучительный стон вырвался из груди лишь глухим хрипением.