Полная версия

Становление и развитие экономической теории. Том 1

Природа торговли. Именно на этом фоне необходимо оценивать аристотелевский анализ двустороннего обмена. Он рассматривал обмен как двусторонний процесс, при котором, в результате обмена, обе участвующие стороны обогатятся. Побуждение к обмену существует в том случае, когда каждая из сторон потенциальной торговой операции имеет некий избыток, с которым участники торговли охотно расстанутся в обмен на товары друг друга. Поэтому, обмен построен на понятии обоюдности. С этого пункта, анализ принимает направление, скорее, судейское, а не коммерческое. Этот факт является первостепенным в следующем отрывке, в котором Аристотель анализирует бартерную торговлю:

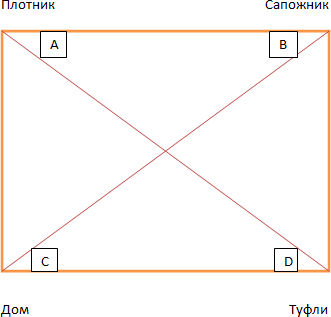

Пропорциональное воздаяние получается при перекрестном попарном объединении. Так, например, строитель дома будет A, башмачник – B, дом – Y, башмаки – S. В этом случае строителю нужно приобретать [часть] работы этого башмачника, а свою собственную передавать ему.

Если сначала имеется пропорциональное равенство [работы], а затем произошла расплата, получится то, что называется [правосудным в смысле справедливого равенства]. А если нет, то имеет место неравенство, и [взаимоотношения] не поддерживаются; ничто ведь не мешает работе одного из двух быть лучше, чем работа другого, а между тем эти [работы] должны быть уравнены. Так обстоит дело и с другими искусствами: они были бы уничтожены, если бы, производя, не производили[2] определенного количества и качества, а получая это, не получали бы [как раз] такое количество и качество. Ведь [общественные] взаимоотношения возникают не тогда, когда есть два врача, а когда есть [скажем], врач и земледелец и вообще разные и неравные [стороны], а их-то и нужно приравнять.

Поэтому все, что участвует в обмене, должно быть каким-то образом сопоставимо. Для этого появилась монета и служит в известном смысле посредницей, ибо ею все измеряется, а значит, как преизбыток, так и недостаток, и тем самым сколько башмаков равно дому или еде. Соответственно отношения строителя дома к башмачнику должны отвечать отношению определенного количества башмаков к дому или к еде. А если этого нет, не будет ни обмена, ни [общественных] взаимоотношений. Не будет же этого, если [обмениваемые вещи] не будут в каком-то смысле равны. Поэтому, как и было сказано выше, все должно измеряться чем-то одним. Поистине такой мерой является потребность, которая все связывает вместе, ибо, не будь у людей ни в чем нужды или нуждайся они по-разному, тогда либо не будет обмена, либо он будет не таким, [т. е. не справедливым]; и, словно замена потребности, по общему уговору появилась монета; оттого и имя ей «номисма», что она существует не по природе, а по установлению (nomoi) и в нашей власти изменить ее или вывести из употребления.

Итак, расплата будет иметь место, когда справедливое равенство установлено так, чтобы земледелец относился к башмачнику, как работа башмачника к работе земледельца («Никомахова этика).

Этот отрывок плюс другие принадлежащие Аристотелю замечания на эту тему, стали предметом дотошного и повторяющегося рассмотрения для писателей-схоластов средневековья, в течение которого западная мысль осторожно, крошечными шагами продвигалась к осмыслению того, что есть предложение и спрос. Аристотелевский анализ, из-за того, что смысл его был туманным, и он не был сфокусирован на изучении рынка, не слишком приближает нас к анализу рыночной цены. Не понятно ни на какой тип пропорции намекает Аристотель в приведённом выше отрывке, ни что означает взаимность (или даже равенство) в этом контексте.

Позже разные писатели пытались придать геометрическую форму аристотелевскому анализу. Так, Николай Орем предложил диаграмму, представленную на Рис. 2–1. К сожалению, эта геометрическая «модель» не проливает свет на фундаментальные проблемы экономики. Несмотря на кажущуюся схожесть с современными кривыми спроса и предложения, перекрещенные диагонали на Рис. 2–1 не являются функциональными отношениями в математическом смысле. Далее, в нём отсутствует представление о цене, хотя и имеется предположение о некоем виде равновесия, которое уравнивает субъективные полезности. Сверх того, эта схема ничего не проясняет ни относительно распределения прибыли между двумя торговцами, ни о справедливости обмена, ограниченного некими произвольно выбранными рамками.

РИСУНОК 2–1. Диаграмма Николая Орема, иллюстрирующая аристотелевский анализ двустороннего обмена.

Непрекращающаяся путаница относительно аристотелевской модели обмена не должна умалять тот факт, что она стала одним из важных оснований для продолжительной дискуссии о стоимости, возникшей впоследствии, в Средние Века (мы будем обсуждать это ниже). Тем не менее, если уж на то пошло, аристотелевская модель обмена утвердила важные предпосылки для торговли, и эти исходные условия стали составной и неотъемлемой частью экономического анализа. Например, Аристотель чётко сформулировал следующие суждения: а) Торговля возникает только при наличии излишков; б) У торговцев должны быть различающиеся субъективные оценки ценности любой прибыли; в) Торговцы должны установить некий вид отношений, подразумевающий осознание потенциальной взаимной выгоды от обмена; г) Если при изолированном обмене возникает спор относительно отдельного случая распределения доходов, правильные доли их должны определяться административной властью, принимающей во внимание общепринятые правила справедливости и интересы государства.

Аристотель также оказал весьма ощутимое влияние на теорию стоимости в некоторых других направлениях. Например, в своей книге «Топика» он заметил, что «вещь более желанна в том случае, если, прибавленная к меньшему благу, она делает целое большим благом». Он также принимал во внимание проблему редкости и полезности при использовании, намекая на знаменитый парадокс о воде и бриллиантах, которому Адам Смит придал законченный вид. Аристотель в «Топике» отметил, что «то, что является редкостью, большее благо, чем то, что имеется в избытке». Добавляя, что «то, что часто оказывается полезным, превосходит то, что редко оказывается полезным», Аристотель цитировал Пиндара, утверждавшего, что «лучшая из вещей – это вода». Его классификация человеческих потребностей в «Политике» стала предвестницей теории великого австрийского экономиста Карла Менгера.

Аристотель о деньгах и процентахАристотелевская теория денег дала рациональное объяснение как происхождению денег, так и их функциям. Приведённая выше выдержка из «Этики», касающаяся природы взаимной торговли, демонстрирует, что в его представлении деньги были стандартом рыночной цены и средством обмена. Аристотель также признавал деньги в качестве хранилища рыночной цены заметив, что «если нам не нужна вещь в данный момент, мы можем приобрести её, если когда-нибудь она нам понадобится – как если бы деньги были нашей гарантией этого; ибо должно быть возможным для нас получить то, что мы хотим, если мы принесём деньги» («Никомахова этика»). Некоторые учёные даже доказывают, что современное представление о деньгах как об обусловленном контрактом стандарте отсроченного платежа подразумевается в аристотелевском анализе ростовщичества.

Конечно Аристотель писал до создания бумажных денег и банковской системы, но он, тем не менее, перечислил требуемые от денег характерные свойства в четвёртом веке до нашей эры, когда золото было общепринятой валютой. Хотя золото было заменено бумажными деньгами, которые мы имеем сегодня, их характерные свойства, сформулированные Аристотелем, тем не менее, настолько же значимые сейчас, насколько они были значимыми тогда. Пять характерных свойств, установленных Аристотелем, таковы:

1. Долговечность. Золото становится хорошими деньгами, потому то оно не испаряется, не плесневеет, не ржавеет, не крошится, не ломается и не ржавеет. Золото является инертным металлом, что делает его долговечным средством обмена.

2. Делимость. Будь то золотой слиток, золотой песок или деньги, один грамм золота равен в точности 1/100 ста граммов золота. Таким образом, его можно разделять без потери его стоимости. По сравнению с ним, если мы делим алмаз, его стоимость может быть уничтожена.

3. Удобство в использовании. Золото позволяет его владельцу носить с собой свои деньги. Недвижимость остаётся на своём месте, и количество эквивалентной стоимости других металлов может быть слишком большой, чтобы его переносить.

4. Однородность. Существует только одна шкала для 24-каратного золота, поэтому нет опасности иметь 24-каратное золото, которое будет различаться по качеству. Чистое золото одинаково в каждое время и в каждом месте, потому что оно является естественным элементом в отличие от поделочных камней, произведений искусства, земли, зерна или других товаров.

5. Подлинная стоимость. Помимо денег у золота есть много других применений. Из всех металлов оно самое ковкое, самое вязкое и наименее реактивное. Наряду с серебром (другая широко используемая форма денег в древности), оно лучше всех проводит тепло и электричество.

Интерес Аристотеля к проблеме справедливости и административной сущности экономики привёл его к дискуссии о деньгах как о предмете накопительного поведения и, в частности, к рассмотрению ссудного процента как «неестественного» дохода. С точки зрения современной экономической мысли, накопительное поведение есть здоровое проявление стремления к обогащению, которое, как было продемонстрировано, приносит благотворные результаты благодаря ограничениям, налагаемым на него конкуренцией. Однако, для греческой мысли того времени, не вместившей саморегулирующегося характера рынка, накопительное поведение представляло собой угрозу социальной и экономической стабильности. Аристотель считал, что отчеканенные деньги сделали возможным «ненужный» обмен, которому должно препятствовать в «хорошем» государстве. В контексте Древней Греции, ненужный обмен – это обмен без естественных пределов. В противоположность необходимому обмену между домашними хозяйствами, сдерживавшимся ограниченными потребностями семьи и уменьшающейся предельной полезностью, ненужный обмен (например, розничная торговля) совершается только с целью накопления денег ради денег. Иначе говоря, Аристотель, хотя и признавал использование обмена для удовлетворения (естественных) индивидуальных или коллективных потребностей, не одобрял его использования в качестве средства для накопления богатства. Поскольку у такого накопления не было естественного предела, непрекращающаяся погоня за ним была чревата риском обнищания многих для процветания малого числа людей.

Для Аристотеля естественное использование денег заключалось в том, чтобы их тратить. Он рассматривал сбережение денег, или накопление денег ради самих денег, как неестественное, и поэтому осуждал его. Постольку поскольку невозможно ссужать деньги без предварительного накопления их, также и займы были под подозрением. Именно такой ход мысли лежит в основе вынесения Аристотелем обвинительного приговора ссудному проценту как «неестественному». Аристотель осуждал ссудный процент, он всегда приравнивал его к ростовщичеству на том основании, что, по его мнению, нет причины, по которой нечто, являющееся просто средством обмена, должно увеличиваться, переходя из рук в руки – не «естественно», чтобы деньги умножались таким способом. К сожалению, он никогда не брался за вопрос о том, почему, прежде всего, выплачивается ссудный процент. Другими словами, Аристотель не развил какой бы то ни было теории процента, даже не смотря на то, что у него была примитивная теория денег, к которой он привязал ссудный процент.

Рациональный подход к общественным наукам был тем, что внесли греки в западную мысль. Их идеи установили определённый континуум, протянувшийся от микроэкономических ценностей базовой единицы производства/потребления в масштабе домашнего хозяйства до макроэкономических ценностей счастья и самодостаточности гражданского населения во всей его совокупности. Они не сформировали представления о рынке как о саморегулирующемся механизме. Структура их анализа была антропоцентричной и административно-направленной.

Романский и раннехристианский вклад в экономику

Историки экономики могут вести дебаты относительно степени экономической активности в Древней Греции, но письменные источники указывают на то, что она была достаточно широкой, чтобы породить серьёзную, направленную на постижение сущности этого явления, мысль. К тому времени, когда Рим заменил собою Грецию в качестве центра западной мысли, во всей империи развились и распространились коммерческие интересы. А ко времени конца Римской Республики было достаточно экономических проблем – проблем торговли, финансов, войны, колонизации и рабства, называем немногие из них – чтобы дать работу легиону экономистов и государственных советников. Удивительно, поэтому, что в этот период было проделано так мало настоящей аналитической работы, связанной с экономикой.

Одним из возможных объяснений этой загадки может быть то, что общественная структура Древнего Рима не благоприятствовала чисто интеллектуальным интересам. Эта структура, с самого нижнего слоя населения и далее, состояла из рабов, крестьян, ремесленников и торговцев, и венчалась она гражданской и военной аристократией. Несмотря на то, что аристократия питала значительный интерес к греческой философии и искусству, они были для неё, скорее, любимым развлечением, а не профессией, поэтому то, что не произошло большого серьёзного аналитического продвижения в экономике, было предсказуемым результатом.

Основным великим достижением римского общества было законодательство. С точки зрения общества, оно было предметом особой гордости и славы одной из величайших империй в истории человечества. Римское право подразделялось на гражданское право, которое регулировало отношения только между гражданами (jus civile) и на нечто вроде общего права, – хотя и не в общепринятом смысле, – которое управляло коммерческими и прочими отношениями между не гражданами и между гражданами и не гражданами (jus gentium). Эта последняя часть права стала хранилищем экономических принципов, которые позже стали отправной точкой экономического анализа, особенно, в Средние Века. Имущественное и договорное Римское право, например, стали впоследствии оплотом законодательных систем западного мира. Концепция естественного права, восходящая к Аристотелю, нашла свой путь в Римское право, в котором она использовалась как пробный камень для определения юридической обоснованности человеческого закона. В конце концов, современная доктрина корпорации восходит к Римскому праву. В целом, Римское право обеспечило структуру, на основе которой экономисты более поздних дней медленно, но верно, сооружали своё здание. Стоит отметить, что со времени падения Рима до конца восемнадцатого века, большая часть писателей об экономике были по профессии либо бизнесменами, либо адвокатами. Более того, если они были адвокатами, то либо священниками, обученными каноническому закону, либо обученными светскому закону юристами.

Подъём христианства частично совпал с упадком Римской Империи и предоставил другую разновидность цивилизующего влияния. Попытки Рима по водворению цивилизации на аннексированных территориях, можно сказать, начались и закончились установлением закона и порядка. Единственным посланием, которое он нёс тем, кто находился вне его юридических границ, была военная капитуляция. Возможно, по этой причине, то был изначально нестабильный общественный и политический порядок. Христианство принесло с собой другое послание, оказавшееся вдохновением и точкой отсчёта для миллионов людей, но оно было не особенно плодотворным для прогресса экономического анализа до последнего периода его развития.

Согласно ранней христианской мысли Царствие Небесное стояло при дверях, и поэтому она делала акцент на «сокровищах другого мира». Производство и материальное благосостояние были бы излишними в Царстве Бога Небесного. Действительно, земные сокровища считались препятствием для достижения Царствия Небесного. По прошествии времени наступление этого Царства стало казаться всё более отдалённым, и богатство стали рассматривать как дар Божий, предназначенный для того, чтобы обеспечить благосостояние человеку. Христианская мысль, поэтому, стала сосредоточиваться на «правильном» использовании материальных благ, идее, пронизывавшей средневековую экономическую мысль.

Все высказывания о материальных благах носили характер моральных увещеваний, они не были шагом по направлению к анализу, это можно сказать о ранних трудах, включающих святых Св. Джона Кризостома (приблизит. 347–407), Св. Иеронима (приблизит. 347–419), Св. Амвросия (приблизит. 339–397) и, в меньшей степени, Св. Августина (приблизит. 354–430). Августин пошёл дальше других в том, чтобы проложить дорогу субъективной теории стоимости, согласно которой потребности индивидуально определены.

Вообще говоря, ранние христианские писатели относились к экономическим темам с безразличием, если не с враждебностью. Они были, главным образом, заинтересованы моральной стороной человеческого поведения.

Китайская экономика в первом тысячелетии

Китай является одной из старейших цивилизаций мира, но из-за своей географической, культурной и языковой изоляции его интеллектуальная история остаётся недоступной многим представителям западной культуры. Чанг («История китайской экономической мысли») утверждает, что китайское экономическое мышление возникло, главным образом, во время династии Восточного Шу (771–249 до н. э.), периода, отчасти пересекающегося с веком греческой античности. В Китае эра была отмечена неуклонным упадком власти монархии и аристократии с одной стороны и возникновением феодальных владений королевства в качестве независимых друг от друга государств. В экономическом плане производительность земли увеличилась; монетизация и специализация труда росли; появлялись торговцы, города и рынки; и контраст между богатыми и бедными становился острее. Три группы писателей, конфуцианцы, законники и представители школы Мо брались за разрешение экономических вопросов в течение этого золотого века китайской философии.

Конфуций и его последователиКак и его последователи в Древней Греции, Конфуций (551–479 до н. э.) был увлечён вопросами морали. Он пропагандировал этическую систему порядка, регулирующего все природные и общественные феномены, включая движение небесных тел, смену сезонов, подъём и упадок государств и все межличностные отношения. Если не принимать в расчёт слишком большой охват этой системы, имеются определённые параллели с греческой античностью. В конфуцианской системе межличностные отношения являются взаимными. Преемственность правителей основана на добродетели и способностях, а не на передаче власти по наследству. Государство основано на наборе этических норм и правил, кодифицированных легендарными мудрецами, и оно управляется людьми посредством морального влияния а не благодаря закону, принуждению или божественным духам. В иерархическом обществе Конфуция каждый человек играет уникальную роль, а общественная гармония достигается только если каждый человек понимает и выполняет свою роль. Идеальное общество Конфуция приводится в движение стремлением людей служить общему благу, а не их стремлению к личной выгоде. Эти идеи, какими бы простыми и прямолинейными они ни были, устанавливаю границы для китайской экономической мысли на века вперёд. Главными среди перцептов Конфуция были:

1. Налоги следует извлекать из производственных способностей людей, и их следует ограничивать одной десятой производительности земли.

2. Государственные расходы, включающие в себя затраты на дворцы, следует подгонять под прибыли государства, а не наоборот.

3. Стандарты жизни должны соответствовать социальному статусу каждого человека, без крайностей расточительности и скупости.

4. Самой главной обязанностью правителя является обеспечение благосостояния людей.

5. Государство должно поддерживать общую установку невмешательства, тем не менее, обеспечивая благоприятные условия для производства и поддерживая справедливое распределение дохода, когда это необходимо.

Неопределённость этой программы (например, пункта 5) стали причинять всё больше беспокойства после смерти Конфуция и привели к спорам между его последователями относительно сущности человеческой природы и относительно надлежащей роли государства в экономике. Один из последователей Конфуция, Мэн-цзы (приблизит. 372–287 до н. э.) верил в то, что люди хороши по своей природе, и что государство должно обеспечивать общественное благосостояние, используя политику невмешательства; другой, Сунь-цзы (приблизит. 300–237 гг. до н. э.) придерживался того мнения, что людьми движут в основном дурные импульсы, и он был сторонником более авторитарного государства.

ЗаконникиХань Фэй-цзы (280–233 гг. до н. э.), один из последователей Сунь-цзы, верил – следуя за своим учителем – что люди мотивированы, главным образом, поиском собственной выгоды. Хань Фэй-цзы верил в то, что общественный порядок и экономический прогресс произойдёт только от строгого, централизованного контроля поощрений и наказаний. Будучи уверенным в том, что конфуцианское общество функционировало бы хорошо только если отдельные люди направлялись бы моральными принципами а короли были бы мудрыми правителями, Хань Фэй-цзы доказывал, что в действительности общества возглавляются только посредственными правителями, и что алчность является скорее правилом, чем исключением из него. Другой законник, администратор-новатор, Куан-чунг (приблизит. 730–654 гг. до н. э.) отвергал конфуцианские методы децентрализации, увещевания и личной добродетели в пользу централизованной государственной власти и законных механизмов контроля. Его последователи, энергично работая, чтобы искоренить остатки аристократии в китайском обществе, писали на такие темы, как денежная и фискальная политика, государственная монополия, стабилизация цен, население, сельское хозяйство и торговля.

Представители школы МоПредводителем третьей школы экономических мыслителей был Мо-цзы (приблизит. 479–438 гг. до н. э.), который учился у последователей Конфуция, но позже отверг их учения. Разочарованный конфуцианцами, предававшимся получению прибыли для себя, а не следованию принципам, которым они учили, Мо-цзы увидел неудачу конфуцианцев в том, чтобы иметь дело с существующим хаосом и нищетой как изъян их мышления. Как и конфуцианцы, представители школы Мо пытались содействовать экономической гармонии и благосостоянию при существующих монархических режимах, но они расходились по вопросам внедрения этих гармонии и благосостояния. Мо-цзы верили в некую разновидность вселенской братской любви как антидота к естественной склонности человечества к эгоизму и несправедливости. Он был против классовых различий, роскоши и бахвальства. Он был сторонником социальной мобильности, мира, порядка, национального богатства и большого населения. Его концепция разделения труда, сосредоточиваясь на преимуществах специализации, была весьма продвинутой для своего времени. Мо-цзы был совершенно уверен в эффективности государства, если оно направляется дисциплинированной иерархией и сувереном, в руках которого сосредоточена централизованная власть. Он организовал своих последователей согласно строгим военным и авторитарным принципам, которые поощряли религиозное рвение и авторитарный дух, которым не было равных в древнем Китае.

Такого рода разнообразие мысли способствовало, скорее, освещению спорных экономических проблем, а не созданию однородного поля экономического анализа. Подобно своим греческим коллегам в древнем западном мире, китайские философы поместили свои экономические исследования в обрамление морали и этики. На их анализы влиял институциональный уклад обществ, в которых они жили. В таких обществах о рынке никогда не думали как о механизме, способном к саморегуляции благодаря свободной игре отдельных своекорыстных интересов. Поэтому, совершенно естественно, что экономика рассматривалась как отрасль моральной философии – тенденции, продолжавшейся как на Востоке, так и на Западе вплоть до восемнадцатого века.

Средневековая арабо-исламская экономика

Между тем, как вклад философов Древней Греции в экономический анализ иногда вызывает споры, влияние арабо-исламской мысли последовательно игнорировалось. Тем не менее, историки признают, что смерть последнего римского императора в 476 году возвестила долгий вековой упадок на Западе и сопутствующий ему подъём благосостояния на Востоке. На протяжении пяти веков, с 700 по 1200 гг. н. э., ислам лидировал в мире по степени концентрации власти, организации и размаху государственности; в степени совершенства общественного уклада и в стандартах жизни; в литературе, образованности, науке, медицине и философии. Более того, именно мусульманская наука сохранила и развила греческую математику, физику, химию, астрономию и медицину в течение этой половины тысячелетия, тогда как Запад погружался в так называемые Тёмные Века. К 730 году мусульманская империя простиралась от Испании и южной Франции до границ Китая и Индии; то была империя замечательной силы и утончённости. Благодаря своей протяжённости арабский мир стал мостом, через который греческая и индийская мудрость и культура путешествовали на Запад. Возможно самым значимым, особым новаторством была система записи чисел, которую арабские учёные подарили Западу. Арабские цифры заменили неуклюжие римские цифры предыдущей империи. Вдобавок, один из наиболее эксцентричных арабских математиков, Альхазен, основал современную теорию оптики около 1000 года. Но, что касается наших целей, самым важным вкладом арабской культуры было возвращение Аристотеля Западу.