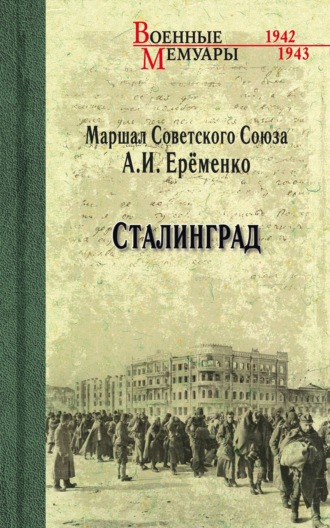

Сталинград

Полная версия

Сталинград

Жанр: биографии и мемуарывоенное дело / спецслужбыВеликая Отечественная войнабиографии военных деятелейКрасная АрмиявоспоминанияСталинградская битвасвидетельства очевидцев

Язык: Русский

Год издания: 2020

Добавлена:

Серия «Шаги к Великой Победе»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу