Полная версия

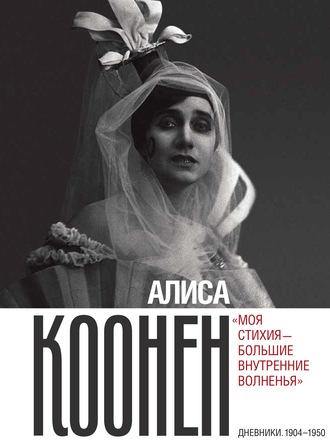

Алиса Коонен: «Моя стихия – большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950

191

Собиновский концерт – вероятно, один из ежегодных концертов, устраивавшихся оперным певцом Леонидом Витальевичем Собиновым (1872–1934) в пользу недостаточных студентов. Как вспоминала А. Г. Коонен, «принимать в них участие считали своим долгом все знаменитости» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 21), в том числе представители драматического театра.

192

Герд – роль в готовившемся к постановке в МХТ спектакле «Бранд» Г. Ибсена. Ее исполняли С. В. Халютина, М. А. Ольчева.

193

Жизнь все-таки останется такой же, как и теперь, — «трудной, тяжелой и в то же время невыразимо счастливой» – перефразированная цитата из пьесы «Три сестры» А. П. Чехова (реплика Тузенбаха, 2‐е действие): «…жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая».

194

Коновалов Николай Леонидович (1884–1947) – актер. С 1906 г. в Школе МХТ, далее до 1910 г. в МХТ, где сыграл несколько ролей (Юродивый в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина, Второй посланный в «Бранде» Г. Ибсена, Пес в «Синей птице» М. Метерлинка).

195

«Три сестры» – спектакль МХТ (премьера – 31 января 1901 г., режиссеры К. С. Станиславский, В. В. Лужский, Вл. И. Немирович-Данченко, художник В. А. Симов). Роль Тузенбаха исполнял В. И. Качалов.

196

Сулержицкий Леопольд Антонович (1872–1916) – режиссер, педагог, литератор, художник. Толстовец. Участвовал в организации Студии на Поварской, много сил вложил в Первую студию МХТ. С 1906 г. режиссер МХТ. По утверждению И. Н. Соловьевой, «с его убеждениями связаны многие этические постулаты системы Станиславского» (Сулержицкий Леопольд Антонович // Московский Художественный театр: 100 лет. Т. 2. С. 169).

197

Званцев (наст. фам. Званцов, сценический псевдоним Званцев-Неволин или Неволин) Николай Николаевич (1870–1923/25) – оперный певец, драматический актер, режиссер, вокальный педагог. В 1903–1911 гг. режиссер МХТ, в 1920–1923 гг. работал в его режиссерском управлении и репертуарной комиссии. На сцене МХТ сыграл роли Пимена в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина и Шаафа в «Месяце в деревне» И. С. Тургенева.

198

Вендерович (в замуж. Жгенти) Валентина Леонидовна (1885–1964) – актриса, педагог. Ученица Школы (вольнослушатель) и актриса МХТ с 1905 по 1910 г. В дальнейшем преподавала танец и пантомиму в различных студиях, в том числе во Второй студии МХАТ. Позднее работала в Тифлисе (Тбилиси).

199

Авалова Екатерина Николаевна – ученица Школы и актриса МХТ с 1906 по 1910 г.

200

…она — такая мещанка, что-то такое «простенькое»… отвратительно-пошлое… – У А. Г. Коонен явственна ассоциация с Наташей из «Трех сестер» А. П. Чехова.

201

Дошла до выхода Пети… – Ближе к концу 1‐го действия «Вишневого сада» А. П. Чехова.

202

…кажусь себе такой «маленькой, несчастненькой»… – Обыгрывается реплика Тузенбаха об Ирине в пьесе «Три сестры» А. П. Чехова (2‐е действие): «Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой маленькой, несчастненькой…»

203

…как у Веры в «Обрыве»… – Т. е. у героини романа И. А. Гончарова «Обрыв» (1869).

204

Сегодня Коренева подчитывала Аню, и очень хорошо, и опять как-то не по себе сделалось: если мне дадут Аню — я буду чувствовать себя в преглупом положении, как-то неловко будет перед Кореневой… – Аню в «Вишневом саде» Л. М. Коренева сыграла, а А. Г. Коонен – нет.

205

Мне он после тюрьмы стал как-то симпатичнее, я много говорю с ним и как-то хорошо себя чувствую в его обществе. Теплый он, душевный. – Выйдя на свободу, С. С. Киров вернулся в МХТ. А. Г. Коонен вспоминала: «Из тюрьмы я получала от него очень поэтичные письма, в которых он рассказывал о красотах родной природы и заранее приглашал меня к себе в гости» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 46).

206

Говорили о провинции. <…> Он говорил, что это такой ужас, такая яма, что не дай бог… – В. И. Качалов сам прошел «школу провинции», играя в Казанско-Саратовском товариществе актеров М. М. Бородая по 30–70 ролей за полусезон.

207

Сейчас с репетиции 7‐й картины. – Речь идет о репетициях спектакля «Бранд» Г. Ибсена.

208

Полуэктова (Четыркина) Надежда Владимировна – ученица Школы и актриса МХТ в 1906–1908 гг.

209

«Садко» – опера Н. А. Римского-Корсакова, впервые поставлена в конце 1897 г.

210

…репетиции «фьорда»… – сцена из спектакля «Пер Гюнт».

211

…репетировала в «Драме жизни»… – В «Драме жизни» К. Гамсуна А. Г. Коонен играла роль сына господина Отермана (И. М. Москвин) Элиаса. В воспоминаниях А. Г. Коонен признавалась: «…роль мальчика Элиаса, – написанная автором чисто служебно, мало заинтересовала меня» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 40).

212

Адашев (Платонов) Александр Иванович (1871–1934/40/после 1940) – актер, педагог. С 1898 по 1913 г. в МХТ. С 1906 г. руководитель частной школы на паях Курсы драмы Адашева. После 1913 г. работал в провинции. В выпускавшемся в тот период «Бранде» Г. Ибсена играл роль художника Эйнара.

213

Зовет к себе в четверг перед «Горем от ума» — с романсами. – О. Л. Книппер-Чехова играла в «Горе от ума» небольшую роль Графини-внучки, поэтому зазывала к себе в гримерную на посиделки, продолжавшиеся и во время спектакля.

214

Муратова Елена Павловна (1874–1921) – актриса, педагог. С 1901 г. и до конца жизни в МХТ. Преподавала на сценических курсах МХТ и в студиях. В выпускавшемся в тот период «Бранде» Г. Ибсена играла роль Цыганки.

215

Бутова Надежда Сергеевна (1878–1921) – актриса, педагог, режиссер. С 1900 г. и до конца жизни в МХТ. В выпускавшемся в тот период «Бранде» Г. Ибсена играла роль матери Бранда.

216

Василий Иванович местами очень захватывает меня, но это не Бранд: это мягкий, нежный, лучезарный образ, весь какой-то светящийся — а не суровый человек с требованьем «иль всё иль ничего». – Петербургская критика спустя несколько месяцев после премьеры отмечала иное: «Г. Качалов – Бранд ведет свою роль в тонах героической трагедии… Он подчеркивает не пыл и страстность Бранда, а его суровую решимость» (Смоленский <Измайлов А. А.>. Около рампы: Гастроли московской художественной труппы. «Бранд» Ибсена // Петербургская газета. 1907. 3 мая). А. Р. Кугель же характеризовал образ, создаваемый В. И. Качаловым, как резонерский (см.: Homo novus <Кугель А. Р.>. Сцена: Спектакль Московского Художественного театра («Бранд» // Русь. СПб., 1907. 4 мая)). Все цит. по: Московский Художественный театр в русской театральной критике. 1906–1918 / Сост. О. А. Радищева, Е. А. Шингарева; Общ. ред., вступ. к сезонам, примеч. О. А. Радищевой. М.: АРТ, 2007. С. 70, 71.

217

«Душа моя полна неизъяснимых предчувствий»… – Часть реплики Пети Трофимова из 2‐го действия «Вишневого сада» А. П. Чехова: «…душа моя всегда, во всякую минут, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий».

218

Была репетиция всей пьесы за столом в фойе. – Речь, по всей вероятности, идет об обсуждении «Бранда» Г. Ибсена, премьера которого предстояла через несколько дней. В эти числа К. С. Станиславский смотрит генеральные репетиции «Бранда» и участвует в их обсуждениях.

219

Сын Горева – Горев (Васильев) Аполлон Федорович (1887/9–1912) – артист МХТ с 1907 г. Сын актеров Ф. П. Горева (Васильева) и Е. Н. Горевой. Умер от туберкулеза. Сохранилась фотография А. Ф. Горева с дарственной надписью: «Маленькой, прекрасной Але – преданный Аполлон. 1909. Апреля 27-го. СПб.» (личный архив А. Б. Чижова).

220

Газеты хвалят. Василий Иванович одержал огромную победу. – Газеты писали о спектакле и сразу после премьеры, и спустя несколько дней, как, скажем, петербургская «Страна», где П. Муратов утверждал: «Конечно, никто из живущих на земле не может так гореть, как горит Бранд молодого Ибсена. И Бранд В. И. Качалова не столь уж неистов, как тот; он смирнее, он покойнее, иногда он способен отдыхать. Это хороший, сценический, „реальный“ Бранд. Спектакль вообще удался и, очевидно, будет одной из популярных постановок Художественного театра» (Муратов П. Театр и музыка: «Бранд» на сцене Московского Художественного театра. (Письмо из Москвы) // Страна. СПб., 1906. 25 дек.). Цит. по: Московский Художественный театр в русской театральной критике. 1906–1918. С. 27.

221

«…Вероятно, вы другие башмаки носите. В прошлом году вы ходили вот так (представил очень похоже) и в ногах чувствовалась какая-то скованность, а теперь бегаете свободно и грациозно». – См. реплику Н. Н. Литовцевой в пересказе М. А. Гурской и записи А. Г. Коонен от 27/14 марта [1906 г.].

222

Ивановы – скорее всего, речь идет о братьях Борисе Романовиче и Сергее Романовиче Ивановых, в 1906–1907 гг. учениках Школы МХТ.

223

Дядя Саша – Вишневский (Вишневецкий) Александр Леонидович (1861–1943) – актер. Провинциальный актер, был приглашен в МХТ при его создании и оставался в труппе до конца жизни. Нередко отвечал за организационные и финансовые вопросы театра, в частности во время первых зарубежных гастролей МХТ 1906 г.

224

Федорова Софья Васильевна (1879–1963) – балерина. С 1899 по 1917 г. в балетной труппе Большого театра. По сцене – Федорова 2-я. В 1919 г. переехала в Петроград, а после смерти мужа П. С. Оленина в 1922 г. эмигрировала. В Берлине выступала в пантомиме «Покрывало Пьеретты» А. Шницлера – не просто в роли А. Г. Коонен (Свободный театр, позже Камерный), но с ее партнером А. А. Чабровым (Подгаецким) – Арлекином.

225

Оленин Петр Сергеевич (1870/1–1922) – оперный, камерный и эстрадный певец, режиссер. С 1895 по 1903 г. был женат на М. С. Алексеевой, младшей сестре К. С. Станиславского. С 1905 г. в браке с С. В. Федоровой. На момент встречи 1907 года артист и режиссер Оперы Зимина.

226

Тарасов Николай Лазаревич (Торосян Никогайос; 1882–1910) – из богатой армянской купеческой семьи, нефтепромышленник, первый вкладчик-меценат МХТ. Вместе с Н. Ф. Балиевым создал артистический клуб-кабаре «Летучая мышь». Застрелился в 28 лет. На надгробном памятнике скульптора Николая Андреева в армянской части Ваганьковского кладбища он изображен в момент самоубийства: на постаменте – мертвое тело с беспомощно откинутой рукой.

227

Тетя Валя – неуст. лицо.

228

Семенов Николай Прокофьевич – ученик Школы МХТ с 1905 г., в МХТ до 1909 г.

229

Халютина Софья Васильевна (1875–1960) – актриса, педагог. С 1898 по 1950 г. в труппе МХТ. В 1909–1914 гг. заведовала драматическими курсами (Школа С. В. Халютиной). Исполняла роль Герд в спектакле «Бранд» Г. Ибсена.

230

Уеду в Изюм… – Город в Харьковской области. Изюм приходил на память А. Г. Коонен в те моменты жизни, когда она задумывалась о побеге в провинцию: «И тут всплыли в памяти мои давние детские мечты. Я писала тогда в дневнике, что мне хочется играть в маленьком затерянном городишке, где театр освещается керосиновыми лампами, где живут бедные, несчастные люди, которым я буду нести радость и красоту, а они, благодарные мне за это, будут плакать на спектаклях от счастья и сострадания. Я даже нашла на карте этот город, где буду играть, когда стану актрисой. Назывался он Изюм (наверное, я выбрала его за сладкое название)» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 55).

231

…я знаю, «как надо жить»… – А. Г. Коонен цитирует реплику Ирины из 1‐го действия «Трех сестер» А. П. Чехова: «Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете и я знаю, как надо жить».

232

«Знаю, что мне делать с моим револьвером?» – В. И. Качалов отвечает А. Г. Коонен репликой Епиходова из 2‐го действия «Вишневого сада» А. П. Чехова: «Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером…»

233

А жизнь идет, идет… и никогда не вернется… – Чуть переиначенная реплика Ирины из 3‐го действия «Трех сестер» А. П. Чехова: «Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву…»

234

Нельзя сострить ядовитее… – Цитата из пьесы «Дядя Ваня» А. П. Чехова, реплика Войницкого, адресованная матери в 3‐м действии пьесы: «Я был светлою личностью… Нельзя сострить ядовитей!»

235

…еще одна важная фраза: «Меня очень интересует ваша психология, хочется пробраться в вашу душу, посмотреть, что там делается…» – Скорее всего, А. Г. Коонен улавливает (хотя и не комментирует) перекличку слов В. И. Качалова с репликой Тригорина, адресованной Нине Заречной: «Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете и вообще что вы за штучка» («Чайка» А. П. Чехова, 2‐е действие).

236

«Надо дело делать!» – А. Г. Коонен почти дословно приводит реплику Серебрякова из 4‐го действия «Дяди Вани» А. П. Чехова: «Надо, господа, дело делать! Надо дело делать!»

237

…Василий Иванович занимается у Адашева, ставит «Одинокие», последнюю сцену Анны и Иоганна, и «Дети солнца»… – Речь идет о преподавании в школе Адашева (Курсы драмы Адашева).

238

Кет – возможно, А. Г. Коонен размышляет о роли Кэте Фокерат, героини пьесы «Одинокие» Г. Гауптмана, тем более что в спектакле МХТ роль Иоганна Фокерата (ее мужа) с 1903 г. исполнял В. И. Качалов (вслед за Вс. Э. Мейерхольдом) и, как она выясняет за два дня до этого, сцену из этой пьесы он репетирует как педагог на Курсах драмы Адашева.

239

Софья Ивановна – вероятно, Софья Ивановна Лаврентьева, ученица Школы МХТ с 1906 по 1908 г. Жена А. Н. Лаврентьева (см. коммент. 2-32).

240

Теперь будут репетировать «Стены». Василий Иванович не занят. – Премьера пьесы «Стены» С. А. Найденова в МХТ состоялась 2 апреля 1907 г. Режиссеры Вл. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, художник В. А. Симов. В. И. Качалов все-таки оказался занят в спектакле в роли конторщика Федора Федоровича Копейкина. Спектакль прошел всего десять раз.

241

Волохова (Анциферова) Наталия Николаевна (1878–1966) – актриса. Ученица Школы МХТ в 1901–1903 гг. Играла в Товариществе новой драмы Вс. Э. Мейерхольда, в Студии на Поварской и в Театре В. Ф. Комиссаржевской, затем в провинциальных театрах.

242

Людмилка – возможно, соученица А. Г. Коонен по гимназии, ученица Курсов драмы Адашева.

243

…говорят, что будет у нас в театре — Федорова. – В труппу МХТ С. В. Федорова не вошла.

244

Сегодня поднесли Василию Ивановичу венок. – Спустя месяц после премьеры «Бранда».

245

«Драма жизни» откладывается. – Премьера спектакля «Драма жизни» К. Гамсуна в МХТ состоялась 8 февраля 1907 г. Режиссеры К. С. Станиславский, Л. А. Сулержицкий, художники В. Е. Егоров, Н. П. Ульянов.

246

«Буду работать, буду работать!..» – Фрагмент реплики Ирины в финале 4‐го действия «Трех сестер»: «Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать…»

247

Речь, скорее всего, идет о фотосъемке отдельных сцен спектакля, возможно, для открыток.

248

…насчет «Орлеанской девы». – Среди задуманных А. Г. Коонен ролей для ученических отрывков была Гильда в «Строителе Сольнесе» Г. Ибсена и Иоанна в «Орлеанской деве» Ф. Шиллера (см.: Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 37).

249

Румянцев Николай Александрович (1874–1948) – врач, актер, театральный деятель. В МХТ с 1902 по 1925 г. Работал в правлении театра, заведовал финансовой и хозяйственной частью.

250

Тарина Лидия Юрьевна – ученица Школы МХТ и актриса с 1901 по 1905 г.

251

Эрика – героиня пьесы «Молодежь» («Семнадцатилетние») М. Дрейера.

252

Сойфер (псевд. Осипов) Иосиф Адамович (Абрамович) (1882–1981) – театральный актер, театральный педагог, кинорежиссер. Ученик Школы МХТ. В МХТ с 1905 по 1909 г. Чередовал работу в Москве с работой в Киеве. С 1920 г. в эмиграции.

253

Сегодня была генеральная «Драмы жизни». Сошла сравнительно хорошо, я ожидала гораздо хуже… – А. Г. Коонен писала в воспоминаниях: «„Драма жизни“ не оставила у меня ярких впечатлений» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 41). Генеральная репетиция имела большой успех.

254

Наш выход — многие очень хвалят… – Речь, вероятно, идет о выходе на сцену двух сыновей г. Отермана в «Драме жизни» – Густава (М. А. Ольчева) и Элиаса (А. Г. Коонен).

255

…завтра первый спектакль… – Имеется в виду премьера «Драмы жизни».

256

…были и свистки после III акта… – В письме от 9 февраля В. Я. Брюсов поздравлял К. С. Станиславского с тем, что спектакль «Драма жизни» вызвал неравнодушную реакцию: «Что желаннее для художника!.. Свистки среди рукоплесканий – этого Художественный театр уже давно не слыхал в своих стенах. Я вижу, что Вы что-то сделали новое, нужное, интересное» (Музей МХАТ. Ф. КС. № 7403). К. С. Станиславский в ответ на следующий день писал: «Согласен с Вами, что овации и свистки – это лучшая награда за наш первый трусливый опыт» (Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 8. С. 47), а спустя еще несколько дней, 15 февраля, в письме В. В. Котляревской утверждал: «„Драма жизни“ имела тот успех, о котором я мечтал. Половина шикает, половина неистовствует от восторга. <…> Декаденты довольны, реалисты возмущены, буржуи – обижены» (Там же. С. 48).

257

Вот что скажут газеты… – Газеты, как и публика, отнеслись полярно: «Чисто субъективное впечатление, в котором так трудно убедить другого, говорит мне, что Художественный театр верно уловил тона, которые захватывают и приковывают к себе внимание, отвлеченное от естественности» (W. <Трозинер Ф. Ф.> Художественный отдел: Стилизованная драма в Художественном театре // Новь. СПб., 1907. 10 февр.), или «Постановка „Драмы жизни“ принесла, увы, полное разочарование» (ЭМБЕ <Бертенсон М. В.>. Кнут Гамсун у Станиславского // Трибуна. М., 1907. 9 февр.), или «Этой постановкой Художественный театр победил самого себя. Она говорит нам, что у него есть славное будущее – и мы его ждем…» (Ш. <Шебуев Н. Г.> Кнут Гамсун у Станиславского // Трибуна. М., 1907. 10 февр.). Все цит. по: Московский Художественный театр в русской театральной критике. 1906–1918. С. 34, 38, 40.

258

…«вихрь огненных сил»… – Цитата из запрещенной к постановке пьесы Л. Н. Андреева «К звездам», реплика Лунца о Марусе.

259

…и вдруг — смерть. – С большой натяжкой можно предположить, что речь идет о смерти актрисы Расовской (урожд. Минутко, в замуж. Юрасовской) Елены Станиславовны (?–1906), хотя свидетельств их знакомства с В. И. Качаловым найти не удалось (в составе актеров МХТ есть только Н. Д. Юрасовская, числившаяся там в 1901–1902 гг., будучи, видимо, ученицей Школы театра). Сообщение в журнале «Театр и искусство» появилось только в № 5 от 4 февраля 1907 г.: «Е. С. Расовская (Юрасовская). 9 декабря в Москве скончалась после операции в гинекологическом институте артистка Елена Станиславовна Расовская. Покойная сезон 1904–1905 гг. служила в Театре Литературно-Художественного общества в Петербурге, где с ее участием в течение сезона прошел более 25 раз водевиль „Tête-à-tête“. Из Петербурга она перешла в провинцию. Покойная была молодая, только начавшая сценическую деятельность артистка, в полном расцвете сил, с несомненными сценическими данными» (с. 79).

260

Понять не могу… – А. Г. Коонен переживает равнодушие В. И. Качалова в отношении смерти некогда близкой ему женщины. Если принять версию, что эта женщина – Е. С. Расовская (см. предыд. коммент.), то поведение В. И. Качалова может быть объяснено тем, что он давно знал об этой смерти, случившейся за два месяца до официально пришедшего известия.

261

…мне — Лель, водевиль, Раутенделейн. – Роли для отрывков: Лель в «Снегурочке» А. Н. Островского, Зизи в водевиле «Слабая струна» и Раутенделейн в «Потонувшем колоколе» Г. Гауптмана. «Снегурочка» и «Потонувший колокол» ставились в МХТ в 1900 г. и в 1898 г. соответственно. О репетициях отрывков и их показах см.: Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 54–57.

262

Лаврентьевский спектакль – выяснить, что это был за спектакль, не удалось.

263

«Мертвый город» – пьеса Г. Д’Аннунцио, отрывок из которой, по-видимому, был выбран для занятий; замысел зрел давно (см. коммент. 2-37 и 5-54).

264

Маныкин-Невструев Николай Александрович (1869 – после 1917) – композитор и поэт. С 1903 по 1910 г. дирижер и заведующий музыкальной частью МХТ. Автор музыки к нескольким постановкам Вл. И. Немировича-Данченко, в том числе к «Бранду» и «Борису Годунову».

265

Сижу с жабой. – Не вполне ясно, какую болезнь имеет в виду А. Г. Коонен. В современном понимании «грудная жаба» (angina pectoris) – это клинический синдром, именуемый «стенокардия». Вероятно, у юной А. Г. Коонен речь все же идет о проблемах с горлом, поскольку в ее мемуарах «жаба» упоминается в отрывке о матери в таком контексте: «…у нее сделалась, как тогда говорили, гнилая жаба – гнойный нарыв в горле» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 10).

266

Занималась с Марией Александровной [Самаровой] Раутенделейн… Она говорит, что «это будет моя коронная роль». Конечно, не верю ей… – Позже в черновиках к мемуарам А. Г. Коонен напишет: «Самарова не понимала ее [роли Раутенделейн. – М. Х.] поэзии и романтики, а сама я еще не могла разобраться в такой сложной роли…» (РГАЛИ. Ф. 2768. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 80 об.) и «…решила, что раз я сама не могу справиться с ролью, значит, я просто бездарна и мне надо либо бросать театр, либо уехать в провинцию в маленький город…» (Там же. Л. 84 об.).

267

…раздумалась о Петербурге — что-то там будет, как сложится жизнь. – А. Г. Коонен размышляет о планировавшихся в Петербурге гастролях, которые проходили с 23 апреля по 19 мая 1907 г. (повезли пять спектаклей: «Дядя Ваня» и «Три сестры» А. П. Чехова, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Бранд» Г. Ибсена, «Драма жизни» К. Гамсуна).

268

Вчера была на Ермоловой. <…> Оторвать все, чем жила, в чем тонула душа… – 4 марта 1907 г. Мария Николаевна Ермолова (1853–1928) вышла на сцену Малого театра в роли Зейнаб в спектакле «Измена» А. И. Сумбатова-Южина. Это был прощальный спектакль перед уходом из театра актрисы, не удовлетворенной репертуаром начала XX в. Несмотря на запрет официальных проводов, М. Н. Ермолову увенчали венком, а рабочие сцены подарили ей кусок планшета сцены Малого театра, которому актриса к тому времени отдала 37 лет жизни. После ухода из Малого театра М. Н. Ермолова подумывала перейти в МХТ, однако переход не состоялся. Через год по просьбе руководства Малого театра она вернулась на его сцену, первым спектаклем по возвращении стали «Без вины виноватые» А. Н. Островского (4 марта 1908 г., роль Кручининой). В Малом театре М. Н. Ермолова прослужила (с упомянутым перерывом) с 1871 по 1921 г.