Полная версия

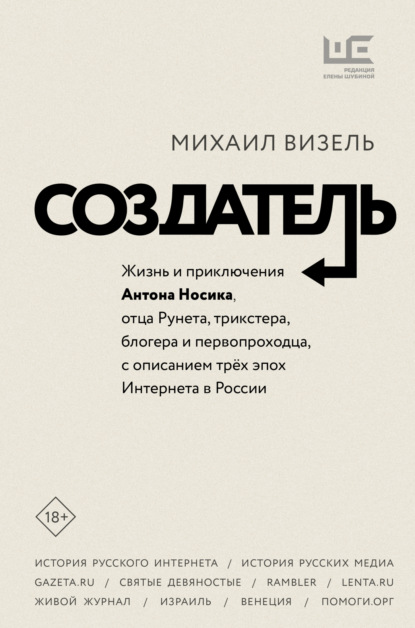

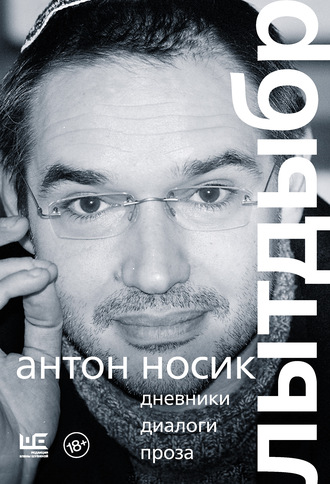

Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза

На втором или третьем курсе Антон, от которого все мы привыкли слышать постоянные витиеватые речи, вдруг замолчал. Это совпало с его женитьбой. Незаконнорождённый сын австрийского канцлера вдруг сделался женатым человеком – молчаливо курящим трубку, поразительно солидным, non-stop одетым в строгий серый костюм-тройку, при галстуке. Прошло года два, прежде чем он снова разговорился, – одновременно отказавшись от жены, костюма и галстука.

В 1989 году – новый резкий поворот. В тот год у Кабакова была большая выставка в Израиле, он приехал туда с Викой и Антоном. На открытии выставки присутствовали президент Израиля и другие официальные лица. Совершенно неожиданно для всех Антон приблизился к президенту и заявил, что ощутил себя евреем и желает остаться в Эрец Исраэль. Наверное, это тронуло президента, но одновременно должно было поставить его в неловкое положение.

В Израиле Антон стал известным журналистом, однако постепенно над его головой сгустились некие тучи; в результате через пару лет наш общий близкий друг Илья Алексеевич Медков вывез Антона из Израиля в Москву на своём частном самолёте, спасая от этих туч. После этого Антон около года работал в банке ДИАМ (что расшифровывалось как Дело Ильи Алексеевича Медкова) – вплоть до того мрачного дня в октябре 1993 года, когда нашего любимого друга Илюшу убила пуля, выпущенная из снайперской винтовки.

Будучи человеком страстных увлечений, Антоша и в дружбах был таким. Его увлечение мной пришлось на детские годы, в юности я наблюдал воспламенение его дружбы с Илюшей Медковым – дружбы, более напоминающей влюблённость. В незабываемом августе 1987 года, когда мы втроём отправились в Коктебель, Антон и Илья старались не расставаться ни на секунду. Как настоящие влюблённые, они носили одежду друг друга и даже обменялись именами: Антон называл Илью исключительно Антоном Борисовичем, Илья именовал своего друга Ильёй Алексеевичем. Поскольку парни не были геями, их взаимное обожание реализовывалось в совместной охоте на девушек. Каждый вечер они исчезали в благоуханных коктебельских сумерках, одетые далеко не по-курортному: в бархатных пиджаках, нарядных рубашках и модных скрипучих туфлях с медными элементами. Этот дендистский прикид, резко выделявший их в мире расхлябанных шорт и футболок, давал свои результаты: возвращались они, как правило, с одной или двумя девочками.

Впрочем, атмосфера того августа вовсе не требовала таких целенаправленных охотничьих действий: казалось, всё пространство цветёт прекрасными девушками, жаждущими любви. Но охота была их ритуалом, скрепляющим сердечный союз двух юных джентльменов.

Илюша тогда был беспечным киноманом, записывавшим содержание всех просмотренных фильмов в специальные блокноты. Ничто не предвещало, что он станет могучим банкиром.

Когда Илюшу застрелили на крыльце его собственного банка, Антон не выразил скорби, но впал в некое сумеречное состояние, длившееся несколько лет. Впрочем, этот делирий оказался полезен: возможно, блуждая в глубоких сумерках сознания, Антон именно там набрёл на идею русского интернета. Я был свидетелем этого озарения – резкого и внезапного, как все озарения Антона. “Я понял!” – сказал он вдруг, ни к кому не обращаясь, уставившись в пространство невидящим и чрезвычайно напряжённым взглядом. Только через несколько дней он рассказал о том, что́ именно понял: это был проект той самой деятельности, которая вскоре принесла ему богатство и славу.

В последующие годы мы редко видели друг друга. Иногда я звонил ему, когда резко требовались деньги, – он всегда приходил на помощь. Я одалживал всегда одну и ту же сумму – 700 долларов – и, кажется, не всегда возвращал.

Я очень любил Антона Борисовича, люблю его и сейчас. Мне стало не хватать его задолго до того, как он умер. Но никого и ничего нельзя сохранить, сберечь, удержать.

За пару недель до его смерти мы встретились на вернисаже моей выставки “Воскрешение Пабло Пикассо в 3111 году”. Обрадовались, обнялись, сфотографировались.

То, что мы увидели друг друга в последний раз в этой жизни на выставке, посвящённой воскрешению из мёртвых, воспринимается сейчас как знак надежды, как обещание будущих встреч – в иных мирах, в других существованиях.

В моём архиве сохранилось множество превосходных рисунков, стихов и художественных текстов Антона, способных доказать, что он был не только выдающимся журналистом и медиаменеджером (как его называют в некоторых некрологах), но и замечательным поэтом, писателем и художником.

Его участие в деятельности группы “Инспекция «Медицинская герменевтика»” также не может быть забыто. Антон был свидетелем рождения этой группы, участвовал в придумывании её названия, его имя значилось на бирке, положенной в экспозиционной витрине под четвёртым маточным кольцом с печатью “Латекс” (речь идёт о первом объекте группы МГ, выставленном на Второй Выставке Клуба Авангардистов).

Антон вошёл в структуру “Инспекции МГ” в качестве “младшего инспектора”. Для четвёртой книги МГ “младший инспектор” Антон написал великолепный обширный текст – одно из первых известных мне исследований психологических (и психиатрических) аспектов взаимоотношений между человеком и компьютером.

Антон участвовал в перформансе МГ “Нарезание” и в написании текста МГ “На оставление Праги” весной 1990 года – этот текст Антон, Серёжа Ануфриев и я писали в состоянии сильного алкогольного опьянения: мы нарезались чешского или моравского вина (уж не помню, что это было – “Франковка”, “Вавжинец” или “Мюллер Тургау”), добавили ещё пару шотов крепкого, сидели в безжизненных дортуарах Академии, в больших залах, освещённых неоновыми плафонами, где рядком стояли застеленные кровати с никелированными изголовьями… За большими окнами Академии сгустилась ночь и собрала свои силы гроза: белые молнии летали по чёрному небу, древесные массы стромовского парка метались под ветром; вся чешская история собрала пред нашим мысленным взором свои галлюциногенные знамёна: красные львы с раздвоенными хвостами трепетали в грозовой тиши, за ними вставали гирлянды дефенестраций – пожилых людей с раздвоенными бородками выбрасывали из окон, как мальчиков. Прага! Два еврусских мальчика из Москвы полюбили тебя ненужной тебе любовью, и ещё один из Одессы к ним примкнул.

И вот мы все вместе оставляем тебя, Прага, ибо кончилась наша жизнь, кончилась наша смерть, только дурацкий смехуёчек наш не завершился – ещё трепещет флажком в чешской ночи. Живи, смехуёчек! Живи, пиздохаханька! Вам, хрупкие хохотуньи, перепоручаем флюид нашего существования – сберегите древние смехи! Спрячьте в чешских носках! В кармашках вязаных жилеток!

Антон, как и все мы, бывал иногда весел, иногда угрюм, но я не помню, чтобы когда-либо видел его счастливым или несчастным. И вовсе не из-за нехватки эмоций. Хотя ему и хотелось производить впечатление рассудочного флегматика, ежу понятно, что он таковым не являлся. Самым характерным для него состоянием было состояние озадаченности: мысль его постоянно как бы пыталась переварить нечто, и переваривание это, с одной стороны, сталкивалось с некими невербализуемыми препятствиями, с другой же стороны, сопровождалось озарениями, в ходе которых реальность временно становилась ясной, абсолютно ясной и доступной пониманию, puzzle вдруг складывался, и тогда рождались идеи, овладевавшие его сознанием целиком, но не более чем на некоторое время. По прошествии времени эти идеи утрачивали своё магнетическое действие, но он не подвергал их критике задним числом, а, скорее, как бы забывал о них. Впрочем, он вполне мог обсудить эти идеи в ретроспективной беседе, хотя любому собеседнику становилось ясно, что идеи эти (ещё недавно так сильно его увлекавшие) уже не являются предметом его актуального интереса.

Сейчас мне хотелось бы убедить себя, что идея быть мёртвым – лишь одно из временных его увлечений, что придёт черед и этому делу уйти в прошлое, и Антон снова появится среди живых со скептической полуулыбкой и высоко поднятыми бровями, обозначающими изумлённую работу мысли.

И тогда я спрошу его в духе тех эмбриональных бесед, что вели мы с ним до нашего рождения:

– Ну что, Антон Борисович, удалось ли тебе составить представление о загробном мире?

И он ответит мне после паузы (в течение этой паузы его брови поднимутся ещё выше, а губы искривятся ещё сильнее, ещё скептичнее):

– Не особо. Но кое-какие наблюдения имеются.

Рождение

[25.01.2008. ЖЖ]Я родился в московском роддоме имени Грауэрмана 4 июля 1966 года около 8 часов пополудни. В то время он находился на Калининском проспекте. Теперь уже нет в Москве ни Калининского проспекта (он переименован в Новый Арбат), ни роддома Грауэрмана (видимо, кому-то в дни дикой прихватизации глянулся уютный особняк, где это учреждение располагалось). Остался лишь гигантский экран на стене здания, где показывают рекламу. Что там показывали в советское время, не помню, но явно не рекламу. Кажется, киножурнал “Новости дня” про ход уборки озимых.

Говорят, моему появлению на свет способствовало светило московского акушерства, профессор Исаак Рафаилович Зак, ставший спустя 19 лет моим тестем, а ныне обитающий в районе Ocean Parkway, что на Брайтон-бич. Исаак Рафаилович был врач от бога, однако же национальность сильно вредила его карьере. Один его аспирант возглавил ВНИИАГ, другой – МОНИИАГ, а профессору до конца медицинской практики приходилось довольствоваться должностью заведующего отделением в синем палаццо на улице Чернышевского, под началом второго из упомянутых аспирантов (тот был тоже еврей, но лучше законспирированный). Теперь улицы Чернышевского тоже нет, вместо неё Покровка, но МОНИИАГ, насколько могу судить, остался на прежнем месте, хоть особняк покрупней Грауэрмана. Интересно, что отец Зака, тоже весьма известный в Москве акушер Рафаил Лазаревич Зак, состоявшийся как медицинское светило до Шестидневной войны 1967 года, не подвергался подобным преследованиям и закончил карьеру в каких-то очень высоких медицинских чинах, при орденах.

Мои родители зачали меня осенью 1965 года по уговору со своими друзьями, супругами Пивоваровыми, тогда же решившими заводить ребёнка. Накладка, однако, состояла в том, что я очень не хотел рождаться, и в результате долгих уговоров согласился явиться на свет лишь спустя 10 месяцев после зачатия (41 год спустя мой сын Лев Матвей Антонович унаследовал эту неторопливость, пересидев в утробе больше двух недель). Поэтому Павел Витальевич Пивоваров (aka Павел Пепперштейн), зачатый со мной одновременно и ставший моим молочным братом, родился 29 мая 1966 года, на 35 дней меня раньше, зато в один день с Леонидом Леонидовичем Делицыным, о существовании которого он, впрочем, едва ли подозревает.[2]

Я не очень много помню про времена своего рождения. Первые воспоминания детства относятся у меня к 1970 году, когда мы с мамой на лето поехали в страну Чехословакию.

О сверстниках

[20.06.2017. ЖЖ]Мы с Павлом Витальевичем Пепперштейном росли двумя малолетними старичками, своей детской компании у нас практически не было: нас не интересовал их футбол во дворе, а сверстникам неинтересно было писать, сшивать и иллюстрировать собственные книги, чему в основном посвящалось наше внешкольное время (потому что Кабаков и Пивоваров в ту пору стали делать альбомы – и role model всегда маячила у нас перед глазами). Социализироваться в собственной возрастной группе мы начали только тогда, когда заинтересовались сверстницами, а до того всё наше детство протекало в родительских компаниях. Я об этом нисколько не жалею, и надеюсь написать ещё мемуары, но вот про Лёву (сына. – Ред.) твёрдо уверен, что ему полезно иметь общий язык с детьми его возраста. И когда вижу, что он эту мою уверенность разделяет, – тихо радуюсь.

Вообще, меня страшно бесят родители, которые почему-то убеждены, что дети должны провести детство точь-в-точь как оно прошло у них самих. Ровно в той же пропорции между рыбалкой, бадминтоном и велосипедом, лыжами и санками. Хотя времена изменились, и возможностей у сегодняшнего ребёнка в бесконечное количество раз больше. То, чем они занимаются в своём скайпе и снапчате, – мы про это, извините, читали у Толкиена, насчёт Палантира, или смотрели “Отроки во Вселенной” – там как раз фантасты гениально додумались до видеочата, который сегодня привычен любому дошкольнику, а в нашем детстве взрослые считали, что это rocket science, технологии будущего строго для космонавтов…

[12.10.1972. Записано В. Мочаловой]– Я заболел, мам. У меня такая болезнь – раздражение. Я лежу с открытыми глазами, и как будто на меня несётся бык. А если закрываю глаза, то как будто я в чёрном лабиринте, и на меня изо всех углов бросаются собаки.

В.М.: Может, это конфетой полечить?

– Нет, это ничем не лечится.

Бабушка

[23.04.2005. “Эхо Москвы”]Главная легенда про войну в нашей семье касается поведения на фронте моей бабушки, которая закончила войну в чине капитана. Она была чудовищная чистоплюйка и таковой осталась до конца жизни. Больше всего в жизни она ненавидела грязь и нарушение санитарно-гигиенических норм. Когда давали воздушную тревогу, она отказывалась ложиться на пол в блиндаже, потому что это грязно, отказывалась идти в бомбоубежище, если оно было недостаточно санитарно оборудовано. Всем этим она доставляла чудовищные переживания окружающим. Но она настояла на своём до конца войны.

О папе

[22.03.2015. “Эхо Москвы”]Мой папа всю свою жизнь писал прозу. И писал её в стол. В Советском Союзе это была распространённая, окружавшая меня со всех сторон практика, когда люди искусства “в миру” имели некую профессию, про которую советская власть знала и за которую платила им зарплату. А было то, что они делали для себя, творчество. И это творчество не подразумевало публикаций. И папа мой писал.

Писатель в Советском Союзе был номенклатурой, а папа номенклатурой быть не хотел, не хотел писать произведения в духе социалистического реализма о борьбе хорошего с лучшим под чутким руководством коммунистической партии. Поэтому ему надо было придумать себе какую-нибудь официальную нишу. И он придумал её с лёгкостью. Будучи человеком, любящим путешествия, историю, очень много читающим, он стал писать то, что сегодня называют нон-фикшн: документальные книги о путешествиях по России, биографии разных интересных людей. Например, в серии “Жизнь замечательных людей” вышла его биография Альберта Швейцера, много раз изданная на разных языках. В том числе на немецком, по-моему,[3]14 раз переизданная.

Папа был 1931 года, а это значит, что начало сталинской антисемитской кампании пришлось как раз на его окончание школы. На вступительном экзамене в Московский государственный университет он получил дополнительный вопрос от экзаменатора: перечислите все железнодорожные станции от Москвы до Свердловска… После чего отправился защищать советско-турецкую границу. Он служил в Армении, с прекрасным видом на Арарат. Я неоднократно там бывал, специально ездил на эту станцию.

Я читал папину прозу в машинописи. Первый роман – кстати, утраченный, забытый в такси вместе с пишущей машинкой – был написан в 1973 году. Мне тогда было 7 лет. А второй роман, который сохранился, – это уже 1974–1975 годы. Я прочёл его, когда мне стало достаточно лет, чтобы это было доступно моему разумению: где-то уже в подростковом возрасте, тогда же, когда прочёл “Войну и мир”.

Папиного “возвращения в литературу” так и не произошло по сей день. Но переживать об этом моему папе было некогда. Потому что 24 часа в сутки он был занят созданием текстов. Текстов любых – и обо всём. Ему был бесконечно интересен сам процесс: и исследовательский, и писательский. Он целиком был поглощён им. У него не было сложности отношений с собой-писателем и собой-документалистом. Но в последние лет 30 он и сам смещался от художественной прозы к документальной. Потому что когда ты живёшь отдельно от своего читателя, то документальная проза – повествование про факт, про историю – это всё-таки твой общий с ним язык. Ту Россию, где остался его читатель, папа знал очень плохо и мало. Всю его связь с Россией составлял сайт “Эха Москвы”. Он существовал в контексте того прошлого, которое он исследовал. Уехав во Францию в 1982 году, он законсервировал некий свой здешний экзистенциальный опыт, поставив в нём точку именно в 1982 году. Он приезжал в Россию, но это закончилось его первой кардиологической операцией, и врачи запретили ему летать. С того момента он перестал ездить сюда, перестал ездить в Америку к семье, к сёстрам, которые живут в Бостоне. Он стал жить между деревней летом и Лазурным Берегом зимой. И эта новая география тоже стала предметом его исследований.

…Как он мог сжечь мосты? Тут же был я. И вся остальная его семья, эмигрировавшая потом, в конце восьмидесятых. Это была очень важная часть его жизни – семья. Он не готов был, как многие герои его книг – например, Виктор Кравченко, автор воспоминаний “Я выбрал свободу”, – выбрать свободу, пожертвовав семьёй. Это очень важное обстоятельство в его биографии. Поэтому он женился, во Франции он не был эмигрантом, он был на ПМЖ.

Кладбище в Ницце, на котором мы похоронили папу, – бывшее Николаевское кладбище, а теперь Русское кладбище Кокад, – это потрясающее место, где похоронены многие папины персонажи. И супруга Александра Второго там похоронена, и один из братьев Жемчужниковых, создателей Козьмы Пруткова. Композитор Сабанеев, критик Адамович, который фигурирует в папиной биогра[4] фии Набокова как ненавистник писателя. Забавно: теперь он папин сосед. Или вот история этой княгини Юрьевской-Долгорукой, которая была морганатической супругой Александра II, когда он овдовел. Он смог на ней жениться, но это был уже 1880 год, а в 1881-м его взорвали… Она умерла в 1922-м, в Ницце. Похоронена прямо через дорожку от папы. Он писал о ней в книге “Русские тайны Парижа”.

[январь 1973. Записано В. Мочаловой]Стать философом очень просто. Надо поставить один вопрос и дать на него все ответы.

Например, зачем человек учится в школе? Он там учит всё непозволенное, чтобы, когда, например, попадёт в плен, сделать это непозволенное, – они же не ожидают, что он так сделает, – и убежать.

Зачем бежать из плена? Чтобы не быть на смерти.

А зачем не быть на смерти? Чтобы жить.

Зачем жить? Чтобы было много удовольствий. Если ты умрёшь, то не увидишь травы, не услышишь шорох листьев, не пошевелишь рукой.

…От плена можно так ещё избавиться: предать своих. Но и тогда убьют: и те убьют, и эти. Или простыдишься на всю страну, все же будут рассказывать – и простыдишься. Лучше бежать.

Вот зачем человек учится в школе. Ты сама могла бы догадаться об этом?..

Мой первый рубль

[16.02.2001]Свой первый рубль я заработал, когда отец взял меня в экспедицию на озёрном тягаче. Это были такие ужасно уродливые корабли, которые толкали баржу, вопреки своему названию. И там мне несколько раз капитан давал порулить судном – с последствиями, как я помню, катастрофическими. Но в конце нашего путешествия он начислил мне, по-моему, 63 копейки жалования как матросу за вахтой рулевого. А потратил я их в каких-то портовых городах – как сейчас помню, они назывались Ярославль, Кострома, Рыбинск, – на всякие гадости, которые мне безумно нравились и которые я купил в подарок маме. Это были какие-то чудовищные бижутерные диадемы, до сих пор страшно вспоминать.

Чему меня научил мой первый гомосексуальный опыт

[16.06.2016. ЖЖ]Лет мне было 17, учился я на первом курсе ММСИ им. Семашко (ныне МГМСУ), и половину всякого рабочего дня проводил в метро, потому что кафедры нашего института были разбросаны по всей Москве, от Соколиной горы и Новогиреево до улицы Саля-Мудиля[5], что за Мнёвниками, напротив Крылатского. Учебный день мог начаться практическими занятиями по хирургическому уходу на Коровинском шоссе, продолжиться латынью на Делегатской улице и завершиться физкультурой в Измайловском парке. Соответственно, значительная часть моей самостоятельной учёбы протекала в вагонах московского метро, по пути домой из института.

И вот еду я как-то ненастным осенним вечером из анатомического театра на Соколиной горе в сторону родной станции Ручной факзал, где-то в районе “Маяковской” удаётся урвать сидячее место, и я раскрываю второй том атласа анатомии Р.Д. Синельникова (в те времена студенты-медики учились по трёхтомному изданию, отпечатанному в ГДР). Я изучаю строение таза в сагиттальном разрезе, много нового для себя узнаю́. Попутно замечаю, что интеллигентный очкарик, сидящий от меня справа, тоже внимательно рассматривает картинку, в которую я уткнулся.

Постепенно, ближе к “Войковской”, завязывается между нами разговор за жизнь, который мы, сойдя на конечной станции, продолжаем уже на скамеечке, от Рафаила Давыдыча и его красивых картинок отвлёкшись. Обсуждаем тяготы студенческой жизни, сложности с учебной литературой (мой собеседник – старше года на три и учится на юрфаке), находим общие вкусы в музыке… Но постепенно начинаю я замечать во взгляде и интонациях нового знакомца (назвавшегося Аркадием) прежде незнакомые, но, увы, без слов понятные и совершенно мне неприятные признаки кое-как сдерживаемого полового влечения. Мне становится одновременно и жутко, и тошно, и неуютно от сознания, что мой визави, хоть и беседует цивильно за Jethro Tull и Yes, в то же время рассматривает меня как объект для полового акта и выгадывает момент, чтобы сделать мне какое-нибудь предложение по этому поводу. Стоит мне об этом подумать, как “Аркадий” вдруг вспоминает, что его квартира в двух остановках от метро совершенно свободна сегодня вечером, и там можно послушать новый диск “Квинов”. Так себе новый, конечно, слушан уже этот Hot Space и переслушан за полтора года, но у “Аркадия” – не жёваная какая-нибудь кассета с тридцать третьей копией, а оригинальный английский винил, вертушка “Грюндиг” с усилком и колонки крутые, предки из загранкомандировки привезли… Я каким-то непредставимым внутренним усилием преодолеваю оцепенение, встаю со скамейки, прощаюсь без рукопожатия и, резко развернувшись, ухожу к эскалатору, не оглядываясь. “Аркадий”, вероятно, так там и остался сидеть. Думаю, он меня понял не хуже, чем я его.

Хочется написать “больше мы с ним не виделись”, но шарик довольно маленький, прослойка узкая, и через четверть века наши аккаунты задружились на фейсбуке, где мой неудавшийся совратитель зарегистрирован под настоящим именем, со всеми регалиями. Он нынче – управляющий партнёр крупного венчурного фонда и гражданин Америки, в России бывает наездами… Но вернёмся в 1983 год.

Боже, какая мерзость, думал я, забившись в резиновые складки 233-го “икаруса”. Ну что за ёбаный стыд. Как же так можно?! Разговаривать с человеком как с другом, по душам, интересоваться его мнением про арт-рок, когда на самом деле всё, чего ты хочешь, – это тупо его выебать… Фу таким быть!

А потом я вылез из автобуса на свежий воздух – и тут-то со мной случилась та самая тяжкая юношеская травма, которая в значительной степени предопределила всю мою личную жизнь в последующие 33 года. Мне в голову пришла простая мысль, которая обожгла меня, как удар тока.

Мысль о том, что и сам я, когда домогаюсь какой-нибудь девушки, просто потому, что нашёл её внешне привлекательной, выгляжу в её глазах в точности так же, как этот самый “Аркадий”. Который беседовать готов о самом разном, а хочет, в сущности, одного. И совершенно не того, чего хочется его собеседнику. И собеседник тоже это хорошо понимает, но по каким-то причинам вынужден терпеть этот кошачий концерт неуклюже завуалированной похоти. А иногда и уступить – но не потому, что так захотелось, а просто чтобы тему уже закрыть.

Перед моими глазами прошла череда моих юношеских донжуанских побед, уговоров, заманиваний, совместных распитий с понятной конечной целью; к слову вспомнилось определение “зануда – тот, кому проще дать, чем объяснить”. Мне стало стыдно за некоторые эпизоды, которыми, как мне казалось раньше, мужчина должен гордиться. И все эти мысли пришлись мне в тот ненастный осенний вечер очень конкретным серпом по яйцам.

Можно сказать, что личная жизнь моя с той поры основательно переменилась. Я очень много приложил усилий к тому, чтобы никогда больше не показаться какой-нибудь девушке таким вот суетливым “Аркадием”, с дежурной болтовнёй на устах и похотью в голосе.

Довольно скоро выяснилось, что никакого особенного героизма такая перемена в поведении от мужчины не требует. Просто нужно повнимательней следить за собеседником, его реакциями на тебя и твои действия, пытаться понять его настроение и жизненные принципы, – перед тем, как решить, может ли между вами что-то случиться и уместно ли думать в этом направлении здесь и сейчас.