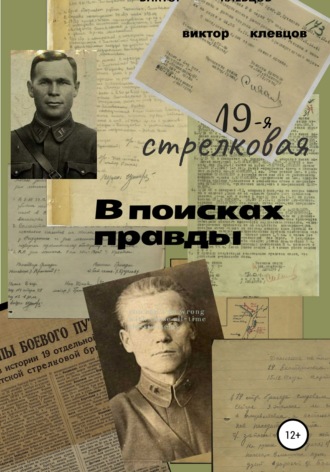

19-я стрелковая. В поисках правды

полная версия

полная версия19-я стрелковая. В поисках правды

Жанр: публицистическая литературадокументальная литературавоенное дело / спецслужбыВеликая Отечественная войнасерьезное чтениеоб истории серьезно

Язык: Русский

Год издания: 2020

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля