Полная версия

История плавающих средств. От плота до субмарины

Джонки стали основным типом небольших судов Юго-Восточной Азии. Джонка – это судно из дерева без киля и шпангоутов с приподнятыми носом и кормой. Паруса из циновки, поднимают их на бамбуковых реях – латах. Такие паруса в зависимости от направления ветра могут быть и прямыми, и косыми. В античности в Средиземноморье корабли управлялись рулевыми веслами, а китайцы уже использовали руль-перо.

Китайцы же первыми придумали разделять корпуса своих кораблей на водонепроницаемые отсеки поперечными стенками – переборками. Если такое судно получало пробоину, то вода затапливала один отсек, а не весь корпус.

В странах Северной Европы традиции судостроения связаны в первую очередь с викингами-норманнами. Норманны – «северные люди» – жили в тех местах, где нельзя было заниматься сельским хозяйством, да и скот выращивать было проблематично из-за климата. Поэтому норманны жили набегами на соседние и не соседние народы. Они селились на берегах фьордов – глубоко вдающихся в сушу заливов. Набег именовался викингом. Так норманнов в Европе и стали называть. Суда викингов назывались драккарами – «драконами».

Довольно быстро викинги научились совершать дальние плавания. Они открыли Исландию, южный берег Гренландии, побывали даже в Северной Америке. Лейф Эриксон около 1000 года побывал в Хеллуланде («страна валунов», ученые определили, что это нынешняя Баффинова Земля), Маркланде («лесная страна», ныне полуостров Лабрадор), Винланде («винная страна», точно непонятно, но возможно что это Новая Англия или Ньюфаундленд). Экспедиция Эриксона перезимовала в Винландии и вернулась в Гренландию.

Плавали они и на восток: в прибалтийские земли, бывали и на юге: в Средиземноморье, также служили византийским императорам. И набеги совершали, и служили русским князьям, ходили торговым путем «из варяг в греки».

У викингов были прочные торговые связи с русскими княжествами. На Руси они покупали мечи, луки, наконечники для копий и стрел, щиты и доспехи.

О племенах, живущих на севере Европы писал Тацит в «Германии»: «Побережье Балтики населяют племена ругиев и лемовиев. Затем уже в море живут племена свионов. Кроме сухопутных воинов они имеют и сильный флот. Поскольку их суда построены так, что и спереди и сзади у них нос, они могут причаливать сразу же. Свионы парус не применяют и весла не крепят к бортам судна, а в основном используют их совершенно свободно, как это иногда можно видеть на реках, и, по потребности, могут грести ими в ту или другую стороны». Это произведение было написано в 98 году н. э.

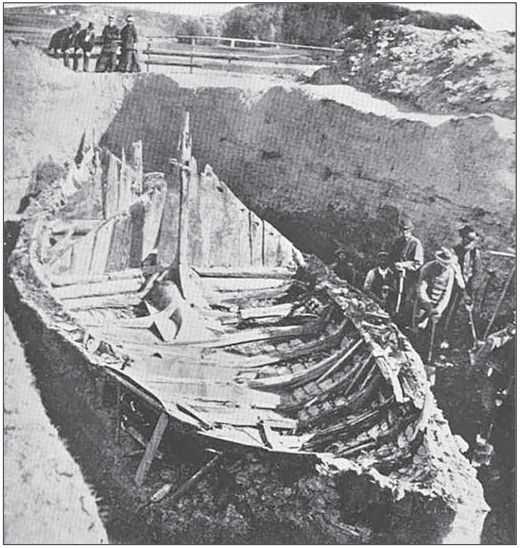

До 1862–1863 годов о ладьях викингов знали только по описаниям Тацита, араба Хамод-ибн-Фазланда и изображениям на гобелене королевы Матильды.

В 1862 году при раскопках в болотах под Шлезвигом впервые нашли ладью викингов. Она была именно такой, как ее описал Тацит. Саму ладью делали «внакрой» или «внахлест», то есть доски обшивки краями накладывались друг на друга (как черепица).

В 1880 году на берегу норвежского фьорда неподалеку от города Гокстада археологи раскопали погребальный курган, в котором обнаружили драк-кар в прекрасном состоянии. Его длина была 23 м, ширина 5 м. Корабль при попутном ветре ходил по большим парусом, сшитым из вертикальных полотнищ, или на веслах, которые имели длину до 5,8 м.

На раскопках Гокстадского корабля, фото ок. 1880 г.

Корабль был сделан из цельноструганых изогнутых дубовых досок внахлест. В промежутки между досками, чтобы избежать течи, набивали мох, смешанный с жиром. Благодаря такой конструкции корпус драккара получался гибким, не ломался на волнах даже в самый сильный шторм. Драккар не «вонзался» во встречную волну, а легко взбегал на нее. В бою, если нужно было резко изменить направление движения, гребцы просто поворачивались на скамьях – банках, а рулевой с веслом перебегал с одной оконечности драккара на другую, и судно было готово идти кормой вперед. Считается, что этот корабль относится примерно к 800 году н. э.

Доски обшивки драккара и изящно изогнутые в виде лебединых шей штевни (оконечности) были покрыты искусной резьбой, изображениями богов и зверей, а также рунами. На носу драккара перед походом для устрашения врагов помещали украшение в виде головы дракона, вепря или медведя. Для защиты от волн и брызг норманны укрепляли по верхней кромке борта свои щиты. В непогоду в средней части корпуса ставился шатер – палатка из паруса. Если норманны подходили к чужому берегу с враждебными намерениями, на мачте драккара поднимали щит красного цвета, если с миром – то белый щит. При необходимости команда драккара, составлявшая от 20 до 40 человек, могла за несколько минут вытащить судно на пологий песчаный берег. Благодаря небольшой осадке драккар мог пройти даже в узкой и достаточно мелкой речке.

В 1893 году группа норвежских исследователей сделала копию гокстадского корабля и отправилась на нем через Атлантику в качестве эксперимента. Драк-кар в походе показал среднюю скорость 18,5 км/ч.

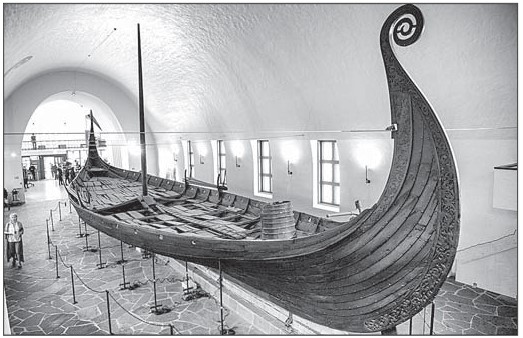

Благодаря традиции викингов – хоронить своих королей, вождей и военачальников вместе с их судами – сегодня мы можем составить точное представление о ладьях тех времен.

Осебергская ладья в музее викингов, г. Осло

Кроме гокстадской ладьи была воссоздана и ладья из Осеберга, которая оказалась на 100 лет старше.

Сейчас более-менее известно устройство драккаров. Ладьи викингов имели киль; к нему крепились шпангоуты, выполненные из одного куска дерева. Обшивка была наложена внакрой; к шпангоутам ее прикрепляли при помощи штырей и кожаных шнуров, а друг с другом доски обшивки соединяли железными гвоздями, в верхней части обшивки делали отверстия – уключины, через которые проходили весла. На единственной рее поднимали четырехугольный парус (рейковый – это четырехугольный косой парус, который не имеет непосредственного крепления к мачте). Рея поднималась вместе с парусом. Высокую мачту поддерживали идущие от нее к бортам ванты и к оконечностям судна – штаги. Рулем служило большое весло, прикрепленное сбоку ахтерштевня (задней оконечности корабля) при помощи стропа. Ладьи викингов достигали 30–40 м в длину и имели 30, а возможно, и 60 весел с каждого борта.

Судя по находкам археологов, паруса богато украшали золотой тесьмой, рисунками гербов вождей или различными знаками и символами.

У каждого из викингов в походе было свое место на корабле и своя скамья для отдыха. На драккаре могли разместиться до 100–150 воинов, но при такой загрузке корабли ходили в основном в прибрежных водах, а на ночь отряды высаживались на берег.

В XII веке Поморье стало центром русского судостроения. Наиболее распространенными морскими промысловыми судами поморов были карбасы, которые ходили на веслах и под парусами. На нем были две мачты с прямыми парусами. Карбасы имели длину до 12 м, ширину до 2–3 м, осадку при нагрузке 5–8 т – до 70 см.

Строили карбасы из соснового и частью елового леса. Для облегчения плаванья в ледовых условиях к днищу по обе стороны киля крепились два деревянных полоза: с их помощью судно можно было вытаскивать на лед и передвигать до свободной воды. При карбасе имелось обычно небольшое гребное судно – осиновка или тройник.

Осиновки изготовляли так же, как и днепровские набойни, из стволов осины. Корма и нос у них делались одинаково заостренными. На днище судна по обе стороны от середины приделывались, как и у карбаса, деревянные полозья. Помимо весел на осиновке имелась еще и мачта с парусом.

Если осиновка была с тремя парами весел, то такая лодка называлась «тройник».

Поморские лодьи в длину могли быть до 25 м, в ширину до 8 м, грузоподъемность их составляла до 150, а в отдельных случаях даже до 200 тонн. Помимо внешней лодки имели и внутреннюю (не доходившую до киля) обшивку. Корпус лодьи разделялся поперечными переборками на три отсека; для входа в отсеки в палубе проделывались люки. В носовой части судна размещалась команда, здесь же складывали кирпичную печь для приготовления горячей пищи. В кормовой части лодки было помещение для кормщика, а в средней – грузовой трюм. На лодье ставились три мачты, несущие каждая по прямому парусу.

Еще на русском Севере были коч (или кочмара), раньшина и шняка.

Коч был заимствованным типом судна. Первоначально на нем плавали скандинавы. У новгородцев это было судно с палубным настилом, двухмачтовое, поменьше лодьи, для плавания по морю. Впоследствии этот тип заимствовали сибиряки, но у них это стало большое палубное речное судно с веслами и парусами.

Раньшина получила свое название потому, что на таких судах выходили в море на промысел раньше, чем на всех прочих. Корпус раньшины в подводной части имел яйцевидную форму. Благодаря этому при сжатии льдов, среди которых приходилось плавать, судно «выжималось» на поверхность, а не раздавливалось, и снова погружалось в воду при расхождении льдов. Для облегчения выхода на лед форштевень у раньшины делали сильно наклоненным вперед.

Название «шняка» тоже иностранного происхождения, от «снеке», «шняккар» – улитка. У скандинавов оно преимущественно использовалось для набегов. Корабль был похож на драккар, но меньшего размера. Имел 1 или 2 мачты с прямыми парусами и 15–20 пар весел. Вмещал до 100 человек. В XI веке поморы заимствовали его идею. Это стало плоскодонное беспалубное судно с 1–2 мачтами высотой до 6 м. Длина шнеки составляла 7—12 м, ширина 2–2,5 м, осадка – 60–80 см. Грузоподъемность 2,5–4 т, экипаж всегда 4 человека: кормщик, тяглец, весельщик, наживочник.

И все эти типы судов Русского Севера почти без изменений в конструкции и технологии постройки благополучно просуществовали вплоть до начала XX века.

Когда славяне пришли в нынешнюю центральную Россию и поселились на берегах Волги, то, конечно, они не смогли обойтись без судов. В разные времена по Волге ходили плоскодонные струги, вытесанные из древесного ствола бударки, ладьи (более новое произношение прежнего «лодья»), не боявшиеся мелей и перекатов подчалки и паузки и многие другие парусные и гребные суда. Их борта могли делаться вгладь (доска к доске), или внакрой (как черепица), а могли борта обшивать ивовыми ветвями или корнями можжевельника, такие суда назывались «шитики».

По Волге ходили караваны судов с тканями, металлом, мехами, воском, медом. В XIII веке из-за монголо-татарского нашествия связи были нарушены, но в XIV веке движение по реке восстановилось.

Струги в разных регионах Руси имели различную конструкцию. Всегда на струге была съемная мачта с небольшим прямым парусом, который ставился при попутном ветре; некоторые струги имели прерывистую палубу, чердак (каюту). Струг мог быть с одинаково острым носом и кормой.

Подчалок – одномачтовая лодка для рыбного промысла. Они могли быть использованы самостоятельно или базироваться на рыбницах. Длина такой лодки составляла 6–7,5 м, ширина 1,6–1,8 м, высота бортов 0,7–0,9 м, осадка 40 см. Впоследствии активнее всего она использовалась на Каспии.

Па́узок – речное плоскодонное судно. Оно имело одну мачту, длина корпуса до 24 м и грузоподъемность до 120 т. Обычно паузки сопровождали большие суда и использовались для снятия с них и перегрузки перевозимых товаров и груза на мелководье.

Несколько позже, в XIII веке, в северной Европе для торгового плавания строили в основном нефы и когги – торговые суда с круглым корпусом и обшивкой внакрой, с одной мачтой, несущей парус.

Слово «неф» в переводе означает «корабль» (от латинского navis – корабль). Нефами в Средние века в средиземноморских странах называли любое крупное торговое или военно-транспортное судно под парусами. У него не было весел, только паруса.

С появлением подобного типа кораблей одной из самых сложных стала профессия моряка, умеющего управляться с целой системой парусов. Впервые нефы появились в Х веке.

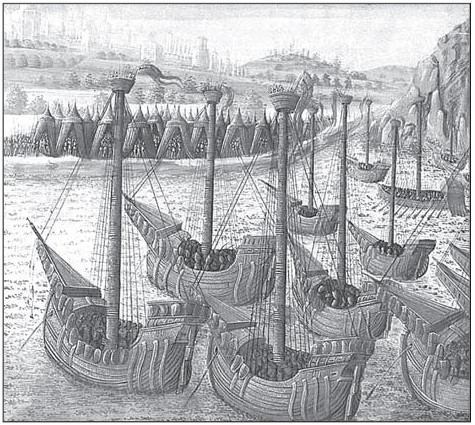

В Средние века на юге Европы самыми известными и могущественными стали Венецианская, Генуэзская и Пизанская республики. Все они находились на Средиземном море (сейчас все это итальянские города), свое богатство связывали с мореходством. Все три республики сдавали торговые суда в аренду многим странам. Так, например, король Франции Людовик IX в 1268 году арендовал целый флот для проведения крестового похода.

Неф имел от одной до четырех мачт с прямыми и косыми парусами, а высокая носовая оконечность позволяла преодолевать штормовые волны.

Нефы вмещали большее количество воинов, чем галеры. Это было громадное для тех лет судно водоизмещением до 600 т. Корабли имели высокие надстройки, где во время боя размещались лучники и арбалетчики. Вместо руля корабль имел два громадных рулевых весла, как на античных триремах. Сначала на корабли ставили катапульты, но потом их заменили на бомбарды – пушки, стрелявшие каменным ядром. И для этих пушек в бортах стали прорезать отверстия – пушечные порты. На вершинах мачт делали защищенные бортами площадки для наблюдателей и стрелков. Экипажи некоторых нефов насчитывали по 100–150 матросов и могли брать на борт до 1000 пассажиров.

На средиземноморских судах впервые появился руль, прикрепленный к ахтерштевню (задней оконечности корабля). Вследствие этого пришлось уменьшить высоту квартердека (задней палубы), а румпель, с помощью которого и управляли рулем, пропустить через отверстие в корме. На изображениях северных судов этого периода видны только высокая корма и боковые рули. Суда с высокой кормой строили с древнейших времен, чтобы было удобнее плыть при попутном ветре. Позднее и здесь стали применять кормовой руль. Для управления им при высоком квартердеке на румпель поставили рычаг, поворачивающийся в поперечной плоскости, – колдершток. Это устройство до настоящего времени используют на некоторых небольших норвежских судах.

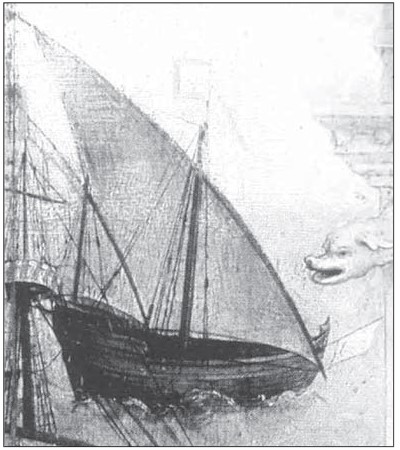

Флот крестоносцев у стен Византии.

Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474)

Когг изначально был меньше нефа и брал на борт не более 200 т груза. Судно, ширина которого составляла 7 м, длина – 23,4 м, высота борта – 7,5 м, было одномачтовым и перемещалось за счет большого прямого паруса.

Надстройки на корме и носу имели зубчатый вид – как стены средневековых крепостей. На коггах впервые вместо рулевых весел появился кормовой руль, а также румпель – рычаг, с помощью которого управляли рулем. Бак (передняя часть палубы) и квартердек (помост либо палуба в задней части) этих судов использовались как боевые площадки, где располагались воины для защиты от пиратов. Потом стали ставить длинноствольные пушки – «шланге» («змей»). Так разница между гражданским и военным судном стерлась: когг стал универсальным кораблем.

Для повышения мореходности и вместительности когги имели большую осадку и высокие борта. Если сначала они были одномачтовые, то в начале XV века на них стали устанавливать две или даже три мачты, на задней, бизани, поднимался косой латинский парус.

Киль когга делался из целого дерева. К нему крепили круто поднимающиеся штевни (вертикальные или наклонные балки, крепящиеся к килю). По правому борту располагали рулевое весло. В носу и корме судна сооружали башни, в которых размещались воины и стояли орудия. Иногда вместо рулевого весла на когг ставили руль. Сплошная верхняя палуба имела люки вниз. Корабли Ганзейского союза, используя переменные курсы (галсы), ходили на своих кораблях даже во встречный ветер. А так как штилей в северных морях почти не бывает, на коггах отказались от весел, их заменил руль.

Копия грузового парусного судна, называемого коггом, который использовался торговцами Ганзейского союза в средние века

Ганзейский союз был создан в середине XII века, когда между вольными городами Любеком и Гамбургом, а точнее сказать, между их купцами, было подписано соглашение о создании торгового союза для защиты торговли и купечества от власти феодалов и от пиратов. Конечно, это активизировало торговое судоходство в Балтийском и Северном морях.

Когг постоянно совершенствовали, чтобы увеличить его размеры и, соответственно, вместимость. Когг большой грузовместимостью, который появился в XV веке, называется «хольк».

В отличие от когга он строился с тремя мачтами (на первых двух устанавливали так называемые вороньи гнезда для лучников и арбалетчиков). Фок- и грот-мачта несли прямые паруса, а бизань – треугольный. Хольк, как и многие суда того времени, использовался как для перевозки грузов, так и в морских сражениях.

В XIV веке когг окончательно вытеснил неф и стал основным торговым и боевым судном Ганзейского союза. В XV веке он по водоизмещению практически перестал отличаться от нефа. На военных коггах устанавливали до 30 орудий. Кроме того, на трехмачтовых коггах совершались паломничества на Святую землю.

В середине XV века судостроители дошли до того, что начали создавать трехмачтовые суда. Первый трехмачтовик появился на севере Европы в 1475 году. Его фок- и бизань- мачты были позаимствованы у средиземноморских венецианских судов.

На внутренних морях Европы – Средиземном, Балтийском и Черном – гребные суда просуществовали довольно долго. Во-первых, на этих морях дуют переменчивые ветры, так что все время надо переставлять паруса, во-вторых, нередки штили, в-третьих, волны не очень высокие, но короткие, резкие. В таких условиях кораблю не нужен очень высокий борт, чтобы спастись от заливания водой в шторм.

В XIII веке началось сближение судостроительной техники Северной и Южной Европы после того, как пираты из Байонны пришли в Средиземное море на коггах. Генуэзцы, венецианцы и каталонцы внимательно рассмотрели когги и кое-что стали использовать в своей практике. Таким образом XIV век для судостроения оказался чрезвычайно плодотворным.

К этому времени товарооборот вырос значительно, понадобились большие суда для перевозки именно грузов. Причем большие суда с хорошей защитой, поскольку уже появилось огнестрельное оружие и пушки на кораблях. Поэтому начали строить суда с округлым корпусом, которые могли перевозить значительные грузы и при этом защитить грузы и экипаж от орудийного огня.

На судах появилась маленькая фок-мачта. Это новшество быстро подхватили и судостроители на севере. Позднее стали устанавливать и третью мачту на корме – бизань-мачту, которую часто вооружали латинским парусом. Суда стали более маневренными. Так как носовой и кормовой паруса были небольшими, основным парусом продолжал оставаться грот на грот-мачте. На топах мачт устанавливали большие площадки – марсы, предназначенные для размещения стрелков из лука, арбалета, а позднее и огнестрельного оружия.

Первым трехмачтовым судном, зашедшим в Балтийское море, был французский корабль «Ля Рошель». Обшивка этого корабля, имевшего длину 43 м и ширину 12 м, была сделана не внакрой («черепица»), как раньше, а вгладь: одна доска вплотную к другой. Вообще-то такой способ обшивки знали и прежде, и тем не менее заслугу его изобретения приписывают корабелу из Бретани по имени Жюлиан, который назвал этот способ «карвель», или «кравеель». Название обшивки позже перешло в наименование типа судов – «каравелла».

Каравеллы были изящнее коггов и имели лучшее парусное вооружение, поэтому именно их стали выбирать для дальних путешествий. Каравелы отличают высокие борта, глубокая седловатость палубы в средней части судна и смешанное парусное вооружение. Только фок-мачта несла четырехугольный прямой парус. Латинские паруса на косых реях грот- и бизань-мачты позволяли судам ходить круто к ветру. У этого корабля могли быть две или три мачты. Именно на каравеллах стали применять носовую наклонную мачту (бушприт) – для подъема дополнительных косых парусов. Больше всего каравелл было у Испании и Португалии.

Более крупные каракки имели до четырех палуб и могли вместить несколько сотен человек. Обычно это был трехмачтовый двухпалубный корабль. На каракках было очень мощное пушечное вооружение. И они же были в первой половине XV века крупнейшим грузовым судном (возможно, до 2000 т).

В XV–XVI веках на парусных судах появились составные мачты, на которых могло находиться сразу несколько парусов. Площадь марселей и крюйселей (верхних парусов) была увеличена, что облегчило управление и маневрирование судном. Отношение длины корпуса к ширине составляло от 2:1 до 2,5:1. В результате мореходные качества таких «круглых» судов улучшились, что позволило совершать дальние плавания в Америку и Индию и даже вокруг света. Четкого различия между парусными торговыми и военными судами в то время не существовало; типичным военным судном в течение ряда веков была лишь гребная галера.

Одно из самых известных средневековых изображений каравеллы.

Двухмачтовая каравелла-латина, фрагмент оформления алтаря Святой Авты. Лиссабон. 1520 год

Она господствовала в качестве военного корабля на Средиземном море. Выше уже описывались причины того, что здесь долго не отказывались от гребных судов: часто меняющиеся ветра и частые штили. Паруса оставались вспомогательным вооружением. На галеру ставили 1–2 мощные пушки, стрелявшие вперед по курсу, и менее мощные пушки по бокам. В экипаж больших галер входили стрелки из морской пехоты. На корабле был один ряд длинных (до 15 м) и очень тяжелых весел, с каждым из которых управлялось пятеро гребцов, как правило, из числа каторжников и рабов. Именно оттуда пошло выражение «отправить на галеры».

Галеры составляли основу военных флотов Генуи, Венеции, Османской империи и многих других стран. Причем их активно использовали и пираты, ведь на галере можно было передвигаться в любую погоду (при любом ветре), а также она имела хорошую маневренность и малую осадку. Малые галеры, как и драккары викингов, можно было через узкие полоски суши перетащить волоком. Например, в 1551 году османский пират Драгут попал в ловушку. Его флот, состоявший из легких галер, был заперт в гавани тунисского острова Джелва эскадрой генуэзского адмирала Андреа Дориа. Пока защитники крепости в гавани перестреливались с генуэзцами, люди Драгута соорудили деревянную волокушу через песчаную косу, отделявшую гавань от моря, и ускользнули.

Значительно бо́льшими кораблями, чем галеры, были итальянские галеасы. Это был и военный, и грузовой корабль с высокими бортами, с парусами и веслами. Нижнюю палубу занимали гребцы, а над ними была крытая батарейная палуба с орудиями. В носовой и кормовой надстройках – жилые помещения для команды, канониров и солдат морской пехоты, а также галереи и площадки для стрелков. На корабль ставили три мачты с латинскими парусами, в корме делали два больших рулевых весла, в носовой части – надводный таран. Галеасы были основными боевыми кораблями Венеции и Генуи в период их расцвета. И даже в XVIII веке почти все морские державы продолжали пополнять свои флоты галерами и галеасами.

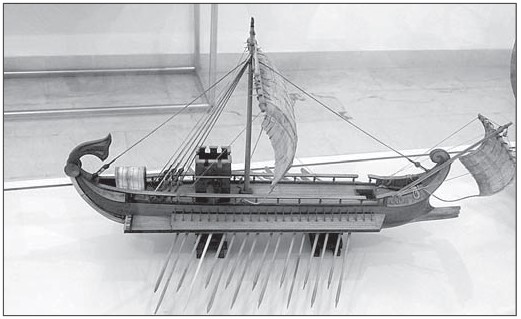

Модель римской легкой галеры в Морском музее г. Сплит, Хорватия

С середины XVI века и члены Ганзейского союза на севере Европы начали строить боевые корабли для защиты своих торговых судов. Это были: гукер – одномачтовый быстроходный боевой корабль, вооруженный несколькими легкими орудиями; флейт – это был небольшой вооруженный двух-трехмачтовый парусник с пушками, расположенными только на верхней палубе; пинасс – трехмачтовик, вооруженный большим количеством тяжелых орудий, размещенных под верхней палубой и стрелявших сквозь прямоугольные, закрывающиеся в непогоду крышками, прямоугольные бойницы – порты, и галеон – тяжелый боевой корабль с тремя-четырьмя мачтами и несколькими десятками орудий на двух-трех палубах. Все боевые корабли севера Европы имели трюмы и могли возить грузы.

В XVI веке связи между странами настолько развились, что уже невозможно говорить о каких-то различиях между кораблями отдельных стран и даже разных регионов. Сформировался единый облик парусного корабля определенного типа, сохранившийся до середины XIX века. Морские корабли значительно увеличились в размерах. Если для XV века редкостью были суда более 200 тонн, то к концу XVI века появились единичные гиганты до 2000 тонн, а корабли водоизмещением 700–800 тонн перестали быть редкостью.

С XVI века в европейском судостроении все чаще стали применяться косые паруса, сначала только косые на каком-либо корабле, но потом стали на одном корабле делать частью прямые паруса, частью косые – «смешанное парусное вооружение». Совершенствовалась артиллерия. Бомбарды XV и кулеврины начала XVI веков мало подходили для установки на кораблях, хоть это и приходилось делать, но к концу XVI века появилась морская пушка привычного вида.