Полная версия

Прощание с иллюзиями: Моя Америка. Лимб. Отец народов

Владимир Владимирович Познер

Прощание с иллюзиями (Моя Америка. Лимб. Отец народов)

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ РОДИТЕЛЯМ

GERALDINE LUTTEN

ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПОЗНЕРУ

Как на проводе пичужка,

Как в полуночном хоре пьянчужка

На свой лад быть свободным хотел.

Леонард КоэнПо крайней мере я попытался.

Рендал Патрик МакМэрфи в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2015

Вместо предисловия

19 ноября 2008 г.

Кажется, это было в 1987 или 1988 году. Я тогда познакомился с Брайаном Каном, сыном известного американского журналиста, писателя и общественного деятеля Альберта Кана, с которым приятельствовал мой отец, когда, живя в Америке, работал в кинокомпании MGM. Кан-старший был коммунистом, горячим сторонником СССР, и сын его, Брайан, побывал раз или два в знаменитом лагере «Артек». Во времена маккартизма его отца занесли в черные списки и лишили работы. Взгляды и опыт отца не могли не повлиять на формирование Брайана, который хоть и не стал коммунистом, но придерживался левых либеральных взглядов. Время от времени он приезжал в страну, поначалу представлявшуюся ему мечтой человечества, но и потом, когда его постигло разочарование (замечу в скобках, это случилось со множеством подобных людей, уверовавших в свое время в Советский Союз), он не терял с ней связи.

Если мне не изменяет память, наше с ним знакомство произошло благодаря его приезду на Московский международный кинофестиваль, куда он привез свой документальный фильм о советско-американском сотрудничестве по спасению, кажется, сибирского журавля. Словом, мы встретились, стали общаться, и в какой-то момент Брайан сказал, что мне следует написать книжку о своей жизни. Я ответил, что мне некогда, и он предложил приходить ко мне домой каждый день часа на два-три, задавать мне вопросы, записывать ответы на диктофон, затем расшифровать и разбить все это на главы. Я согласился, но с условием, что стану говорить только о политической стороне моей жизни, а не о личной. На том и договорились. Записав кассет сорок, Брайан уехал к себе в Монтану, откуда через два или три месяца прислал распределенный по главам текст. Я по нему слегка прошелся, сообщил Брайану, что тот может искать издателя, и забыл думать об этом.

Прошло еще месяца три, прежде чем Брайан позвонил:

– Владимир, я показал эту рукопись одному замечательному редактору, приятелю моего отца, и он сказал, что хотя это очень интересно, ни один издатель не захочет опубликовать ее в таком виде – без какой-либо информации о тебе, о твоей личной жизни, понимаешь?

– Ладно, Брайан, я под умаю, – ответил я ем у.

И приступил к написанию книжки заново, выбросив все, что мне прислал Брайан. Писал я года два, как помнится, после чего отправил рукопись знакомому американскому литературному агенту Фреду Хиллу. Прочитав книжку, Фред позвонил мне, сказал, что она понравилась ему и что он свяжется со мной, когда найдет издателя.

Спустя два месяца он сообщил:

– Владимир, я сделал нечто такое, что литературные агенты редко делают, – я послал твою рукопись сразу семи самым крупным издательствам Америки.

– И что?

– А то, что все семь ответили отказом – некоторые сразу, некоторые потом, но отказались.

Помню, как при его словах я испытал одновременно два чувства: разочарование и облегчение.

– Значит, это конец?

– Нет, это значит, что твоя книжка станет бестселлером.

– ?

– Да-да, наберись терпения.

Я не знал что и подумать, но вскоре Фред позвонил с радостной новостью: издательство The Atlantic Monthly Press купило права на публикацию моей книжки и готово выплатить мне сто тысяч долларов. Сумма меня потрясла. Моим редактором должна была стать некая Энн Годофф (замечу в скобках, что это издательство хотя и не числится среди крупнейших, имеет очень высокую репутацию в литературных кругах – я это знал; чего я не знал, так это того, что Годофф считалась – да и считается – одним из самых знающих и сильных литературных редакторов США. Ныне она возглавляет издательство Penguin Books).

Книжка вышла в 1990 году и – к изумлению всех, кроме Фреда Хилла, – вскоре попала в престижнейший список бестселлеров газеты The New York Times; продержалась она там в течение двенадцати недель.

Как вы, возможно, догадались, я написал эту книгу по-английски. Я рассудил так: поскольку моя сознательная жизнь началась с английским языком, я и напишу книжку на нем, а потом сам переведу ее на русский.

Книга, однако, далась мне с огромным трудом, со страданиями. Она меня совершенно измотала, и наконец закончив ее, я и подумать не мог о том, чтобы взяться за русскоязычный вариант. «Подожду немного, отдохну, – говорил я себе, – и затем примусь за перевод». Мысль о переводе меня никогда не оставляла. Многие советовали мне отдать ее на сторону, но это было невозможно: слишком личное, я бы даже сказал, интимное содержание не позволяло мне доверить ее кому бы то ни было. Шли годы. Несколько раз я брался переводить и каждый раз бросал, так по существу и не начав. Прошло восемнадцать лет, и вот наконец я книжку перевел. Дав ей отлежаться некоторое время, я с чувством выполненного долга стал читать русский вариант… и ужаснулся: я понял, что в таком виде она выйти не может. Столько всего произошло в моей жизни за эти восемнадцать лет, столько изменилось в моих взглядах, столько из того, что казалось мне верным тогда, сегодня верным не кажется… Как быть? Можно было, конечно, «осовременить» текст, так сказать, подправить его, и тогда мой читатель поразился бы тому, что я еще восемнадцать лет назад был необычайно прозорлив…

Я решил оставить книжку такой, какой она была. Но при этом снабдить каждую главу своего рода комментариями к написанному, комментариями, отражающими мои сегодняшние взгляды, – эдаким хождением взад-вперед во времени.

Что получилось и получилось ли – не знаю. Но этого не знает никто из тех, кто пытается свои мысли выразить словами и положить их на бумагу.

Моя Америка

Я совершенно ясно помню один день из детства.

На чердаке загородного дома друзей моей матери я играл – тянул за веревку деревянную лодку. Собственно, я хотел отвязать лодку, но узел не поддавался, хоть я и старался развязать его изо всех сил. Мне скоро стало ясно, что во всем виновата лодка. Шваркнув ее об пол, я стал пинать ее. Я был вне себя от гнева. Тут появилась мама.

– Почему бы тебе не пойти вниз? – предложила она. – Там есть один господин, который очень хорошо развязывает узлы.

Я спустился и увидал мужчину, сидевшего на диване. Быть может, мне изменяет память, но я и сейчас вижу его глаза: желтовато-зеленоватые, чуть насмешливо на меня смотрящие. Правда, меня это нимало не заботило. Я подошел к нему, поздоровался и попросил помочь мне развязать узел. Он сказал:

Мне 5 лет. Детский сад в Париже

– Что ж, попробую, – взял кораблик и стал возиться с веревкой. Я наблюдал за ним крайне внимательно, и почему-то сильное впечатление произвело на меня небольшое вздутие, которое я заметил на безымянном пальце его левой руки. Он легко расправился с узлом, отчего я почувствовал себя неумехой, и отдал мне кораблик. Я поблагодарил его. А мама сказала:

– Это твой папа.

Он приехал в Америку, чтобы увести нас назад во Францию. Мне было пять лет.

Не помню, чтобы эта встреча тогда произвела на меня впечатление. Не помню также, чтобы я особенно скучал по отсутствовавшему отцу в течение первых пяти лет своей жизни. Раньше у меня не было папы, а теперь он появился, вот и все. Двигаясь по туннелю времени к тому далекому дню, я не ощущаю волнения: ни мороза по коже, ни холодка в животе – нет ничего, говорящего о том, что память задела и разбудила какое-то спящее чувство.

И все же, этот день был для меня судьбоносным. Не приехал бы за нами папа – и моя жизнь пошла бы по совершенно другому руслу.

* * *Моя мать, Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен, была француженкой. Она, ее брат и три сестры родились в благородной семье, предка которой сам Наполеон наградил баронством за верную службу. Дворянский титул вскоре стал частью семейных легенд и толкований, событием громадного значения. Я проникся подлинным пониманием сего лишь в 1980 году, когда двоюродный брат моей матери пригласил меня с супругой на ужин в свой парижский дом. Мы были введены в комнату, и нам представили портрет «прапрапрапрадеда», а также баронскую грамоту, висевшую рядом в позолоченной раме, с такой торжественностью и благоговением, будто речь идет о Святом Граале.

Моя мать относилась к баронскому титулу с иронией и куда больше гордилась другим своим предком, первой великой суфражисткой Франции Эжени Нибуайе. Когда в 1982 году был выпущен спичечный коробок с ее изображением на этикетке, да еще с цитатой из ее работы 1882 года «Голос женщин», это вызвало у мамы настоящий восторг.

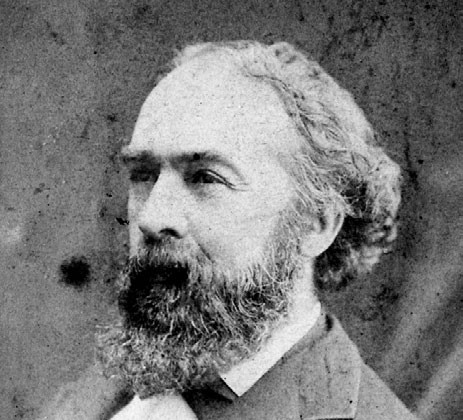

Рауль Дюбуа, скорее всего, мой дедушка

Эжени Нибуайе, моя бабушка со стороны мамы, и ее первый муж Эрик (?) Люттен

Наша семья удовлетворяла как тщеславие одних своих членов, так и общественный темперамент других и в этом смысле соответствовала самым разнообразным вкусам, но одного ей явно не хватало: денег. Именно это привело к тому, что моей бабушке, женщине поразительной красоты и великолепного образования, не получившей от родителей в наследство ничего и дважды овдовевшей к тридцати пяти годам, пришлось в одиночку добывать хлеб насущный для себя и для пятерых своих детей. Это проявилось в самой разнообразной деятельности – от управления замком для приема богатых туристов во Франции до обучения хорошим манерам и французскому языку перуанских барчуков в Лиме. Мама на всю жизнь запомнила переход через Анды – тогда она болталась в корзине, привязанной к спине ослика, и глядела вниз в бездонные пропасти. Быть может, именно тогда, в возрасте трех или четырех лет, она обрела страх высоты, от которого не избавилась до конца жизни.

Дети, перебираясь из страны в страну, получали лишь поверхностное образование и в конце концов были размещены матерью в школы-интернаты. Моя мама попала в школу при католическом женском монастыре в городе Дамфризе в Шотландии. Завершив там учебу, она вернулась в Париж, где устроилась работать монтажером во французском филиале американской кинокомпании Paramaunt. Вскоре она встретила моего отца.

Бабушка незадолго до смерти

Сказать, что его семейные обстоятельства отличались от ее, значит не сказать ничего. По сути дела, они не сходились ни в чем. Предки отца, испанские евреи, еще в пятнадцатом веке бежали от инквизиции и остановились, лишь достигнув города Познани, где и осели – отсюда фамилия Познер. Через несколько веков, уже после того, как Польша стала частью Российской империи, один из более предприимчивых представителей рода Познеров пришел к выводу, что в централизованном государстве выгоднее всего жить в центре, то есть в Санкт-Петербурге, и отправился туда. Насколько мне известно, один из его не менее сообразительных потомков, прикинув, что в России явно лучше быть русским и православным, нежели евреем, стал выкрестом, тем самым одарив эту ветвь клана привилегией считаться русской и, что более существенно, освободив ее от традиционной для России дискриминации евреев.

* * *Может быть так, а может, и нет. Через несколько лет после выхода книги я разговаривал со старшей сестрой отца, Еленой Александровной Вильга (по мужу), которая горячо доказывала мне, что никаких выкрестов в семье не было. Лёля – так звали ее близкие – была совершеннейшей атеисткой, как и все члены семьи, но, уехав из Нью-Йорка во Флоренцию в начале шестидесятых, стала активисткой местной русской православной церкви, хотя и продолжала отрицать существование бога (пишу со строчной буквы, поскольку и я атеист). Лёля никогда не стеснялась своего еврейства (в отличие от своей младшей сестры Виктории и моего отца), но абсолютно игнорировала все правила поведения, которые должен соблюдать правоверный иудей. Когда года за два до своей смерти она тяжело заболела, ее хотели разместить в еврейской клинике (там лечат бесплатно и на высшем уровне), для чего потребовалось предъявить бумаги, подтверждающие, что она еврейка. Таковых, понятно, не было. Пришлось дать небольшую взятку одному нью-йоркскому раввину, который в письменном виде засвидетельствовал, что Лёля, живя в Нью-Йорке с 1925 по 1962 год, регулярно ходила в синагогу и соблюдала все еврейские праздники. В больницу ее взяли. Там она и умерла. Она похоронена во Флоренции на еврейском кладбище.

Моя мама еще до знакомства с моим папой. Париж

Мой прапрадед с маминой стороны, знаменитый юрист, кавалер ордена Почетного легиона Жан Полен Нибуайе.

Виктория, она же Тото, тоже отрицала наличие выкрестов в семье. О том, что дед был выкрестом, утверждал, насколько мне помнится, его сын – мой отец.

Кстати, о семье отца: его бабушка с материнской стороны родилась в Кронштадте, что опять-таки не вписывается ни в какие правила, поскольку Кронштадт являлся военно-морской базой и евреям там не было места. Впоследствии она держала фотомагазин на Невском (дом 66), и многие фотографии из этой книги обязаны ей своим появлением.

Шато, которое снимала моя бабушка, чтобы сдавать его богатым гостям

Мой дед, Александр Познер, со старшей дочерью Еленой, она же моя будущая тетя Лёля

Моя прапрабабушка со стороны отца Мария Перл

Елена Александровна Познер (тетя Лёля)

Моя бабушка Елизавета Перл

Мой дед, Александр Познер. Санкт-Петербург, 1905 г.

Мой папа в матроске, с двумя сестрами, Лёлей и Тото. Санкт-Петербург, 1916 г.

И еще: мои две тети, Елена и Виктория Александровны, выведены в сказке Корнея Ивановича Чуковского «Крокодил» в качестве детишек Лелёши и Тотоши, так что я могу гордиться тем, что являюсь племянником двух увековеченных теток. Кто прав – не знаю, но каким образом мог мой дед Александр Познер, еврей, учиться в Питере в престижном высшем учебном заведении (Институте инженеров путей сообщения), а потом состоять на царской службе – не понимаю. К сожалению, больше не у кого спрашивать: нет уже никого, кто мог бы пролить свет на эту историю, а пока они были живы, я не очень-то интересовался. Вот как странно! Пока наши родители и близкие рядом с нами, мы мало интересуемся их жизнью, их прошлым. Видимо, нам подсознательно кажется, что они навсегда останутся подле нас. Либо в своей гордыне мы уверены, что нам и так все известно, все доступно… А потом… А потом поздно, поздно, поздно.

Моя прапрабабушка Мария Перл, с моим отцом и двумя тетями. Женщины в заднем ряду мне неизвестны. Санкт-Петербург

Мой дед Александр с матерью. Санкт-Петербург

* * *Словом, мой отец рос в типично русской интеллигентской среде, в которой терпимость, открытость взглядов и жаркие споры по всякому поводу были такой же частью ежедневного «меню», как и утренняя гречневая каша. Когда Февральская революция 1917 года привела к отставке царя, а за ней последовал ноябрьский большевистский переворот, Познеры, как и большинство русских интеллектуалов, этому горячо аплодировали.

Мои прапрадед Виктор Иванович Перл и прапрабабушка Мария Мироновна.

Мой отец и две его сестры учились в одной из лучших гимназий столицы – Тенешевской, не подпадая под пятипроцентную «еврейскую» квоту. Точно так же, как не подпал под нее их отец, мой дед, окончивший Институт инженеров путей сообщения, одно из самых престижных высших учебных заведений страны, куда евреям путь был заказан. Позже он был направлен лично Николаем II в США с двумя заданиями: закупать оружие для России и изучать мостостроительное дело. Почему-то мне кажется, что мои предки с отцовской стороны были рады освободиться от своего еврейства. Мой отец никогда не выказывал ни малейшей причастности к еврейскому миру. Он свободно изъяснялся на нескольких языках, но не знал идиша, не говоря об иврите. Ни он, ни его сестры не проявляли интереса к еврейской истории и культуре. Познеры были атеистами (полагаю, что выкрест-родоначальник был побуждаем в своем решении помыслами не религиозного толка), что, впрочем, совершенно не мешало им праздновать Пасху – с крашением яиц и поеданием куличей домашней выпечки, равно как и Пейсах – с поглощением рыбы-фиш и прочей сугубо еврейской снеди. Эта готовность отмечать религиозные праздники по форме, но не по содержанию представляется мне вполне типичной чертой русской интеллигенции. Советские люди с энтузиазмом празднуют Пасху и по григорианскому календарю, по которому живет почти весь мир, и по юлианскому, по которому живет Русская православная церковь, не говоря о еврейском Пейсахе, и подобного я не в встречал больше нигде. То же относится и к Рождеству, которое празднуется и 25 декабря, и 7 я января. Понятно, что в стране атеистической эти религиозные праздники не являются официальными, но большинство выпивающих и закусывающих по этим дням тоже не сильно верующие.

С другой стороны, Новый год считается в СССР государственным праздником и отмечается 31 декабря… что не мешает населению чествовать и старый Новый год 13 января.

* * *С тех пор мало что изменилось в отношении готовности жителей России праздновать все что угодно, лишь бы выпить и закусить. Однако есть одно изменение весьма принципиальное: роль Русской православной церкви и место, которое ей отведено сегодня.

Еще во времена Бориса Николаевича Ельцина РПЦ стала занимать все более заметное положение, ее иерархи чаще появлялись на экранах телевизоров, глава государства и прочие высшие чиновники публично начали общаться с патриархом и чинами чуть пониже. РПЦ быстро приспособилась к новым временам, например к рыночным условиям – надо сказать, весьма диким – новой России. Она сумела добыть для себя привилегии, в частности, право торговать спиртными напитками и табачными изделиями, не платя за это налоги. Я не устаю поражаться аморальности церкви и церковников, шокирующим несоответствием между тем, что проповедуется, и тем, что делается (это относится не только к РПЦ).

Горячие проповеди о вреде и греховности курения и потребления алкоголя никоим образом не воспрепятствовали бурной, чтобы не сказать лихой, торговле этим «грехом», которой активно добивались высшие иерархи РПЦ. По мне, лучше иметь дело с откровенным мерзавцем, ничего не проповедующим и ни во что не верующим, чем со святошей-лжепроповедником. По крайней мере, в первом случае знаешь, с кем имеешь дело.

Внезапное «прозрение» государственных чиновников всех разрядов, от самых высоких до вполне рядовых, их стремительное возвращение в лоно православия не просто удивляет, а вызывает чувство брезгливой неловкости. Все эти тогдашние «товарищи», которые размахивали красными партийными книжками и клялись положить жизнь на строительство коммунизма, в одночасье стали не просто господами, но еще и православными. Скорость и легкость этой метаморфозы уму непостижимы. Прав, конечно, был Наполеон, когда говорил, что от трагедии до фарса – один шаг: во главе РПЦ, облачившись в соответствующие патриарху одеяния, оказался человек, имевший тесные связи с КГБ. Ни для кого не секрет, что в советское время иерархи назначались в Совете по делам церкви и религии при Совете Министров СССР, на самом деле являвшемся одним из многих филиалов все того же КГБ.

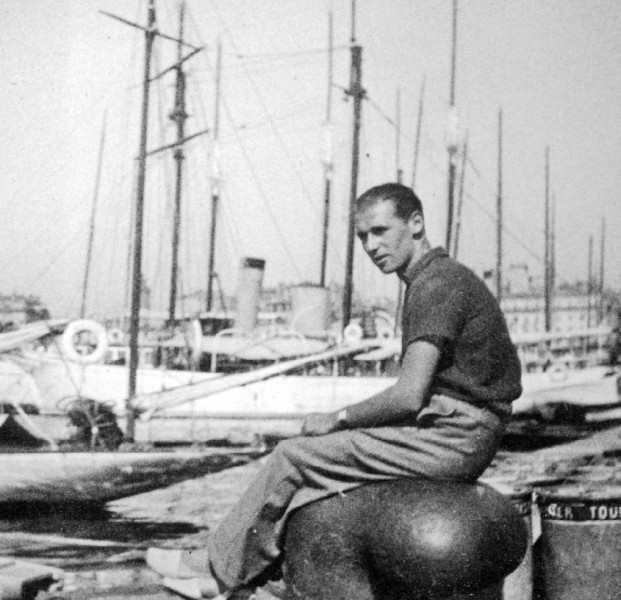

Папа. Марсель, 1930(?) г.

Папе 17 лет. Берлин, 1925 г.

Помнится, во время Великой Отечественной войны Сталин, по сути, вернул РПЦ к жизни, отменив гонения на нее и на верующих. Расчет был очевиден: церковь должна сыграть роль патриотического объединителя в борьбе со смертельно опасным врагом. Думаю, что и Ельцин, и в еще большей степени Путин увидели в РПЦ единственную силу, способную сплотить раздираемое противостояниями и противоречиями российское общество. Возможно, они правы.

Но повальное «эксгибиционистское» ношение крестов, заполонение телевизионного эфира религиозной тематикой и бородатыми проповедниками, почти насильное введение предмета «Православная культура» в государственных школах вызывает у меня отвращение.

Замечу: я к религии отношусь терпимо, понимая, что это есть некая система взглядов, некое мировоззрение. На христианскую же церковь смотрю с непримиримой враждебностью. Более всего она напоминает мне ЦК КПСС с генсеком (патриархом или папой), политбюро в виде митрополитов и кардиналов, ЦК и так далее.

Я писал эту книгу в конце восьмидесятых, когда еще горела надежда перестройки, и тогда РПЦ была тише воды, ниже травы. Но по мере убывания демократии – а она, с моей точки зрения, начала убывать вскоре после закрепления власти Ельцина, – РПЦ становилась все более заметной. В принципе нет в этом ничего удивительного: трудно найти менее демократический институт, чем церковь. Я даже позволю себе сказать так: дальнейший рост влияния РПЦ будет признаком все большего сокращения демократии в России, и напротив – ограничение влияния церкви станет свидетельством роста демократии.

Что и говорить, не повезло России, когда князь Владимир сделал выбор в пользу православной ветви христианства: именно она более других темна, нетерпима, замкнута, именно она активнее других доказывает человеку, что он – ничто.

Любопытный факт: если взять все европейские страны и распределить их по тем трем ветвям христианства, которые в них доминируют, то окажется, что наиболее высокий уровень жизни, наиболее развитые демократические институты встречаются в государствах, где церковь имеет наименьшее влияние, то есть в протестантских; за ними следуют страны католические, и на последнем месте – православные. Полагаете, это случайно?

В советские времена было опасно афишировать свою религиозную веру. Сегодня в «демократической» России атеизм не приветствуется. Высшие государственные чины, начиная с президента и премьер-министра, демонстративно крестятся и целуют патриарху руку на виду у всего народа. При новом патриархе – Кирилле – РПЦ еще более агрессивна в своем стремлении «рулить» процессом образования в России, стать истиной в последней инстанции по всем вопросам, касающимся СМИ, искусства, культуры, медицины, здорового образа жизни и, когда возможно, международных отношений. Она даже пытается быть законодателем мод, поучая, в частности, женщин, как и во что они должны одеваться.

* * *Мой отец встречал революцию десятилетним. Он навсегда запомнил те пьянящие дни с их обещаниями братства, свободы и равенства, с блоковским Христом в венчике из белых роз во главе революционного марша, с моряками-балтийцами в черных бушлатах и клешах и с лихо надвинутыми на самые брови бескозырками, с пулеметными лентами крест-накрест через грудь; моряки шли, чеканя шаг, чтобы остановить угрожавшие красному Питеру силы белого генерала Юденича. Эти «картинки» и порожденные ими идеи серьезно повлияли на моего отца, на его формирование; уверен, что отроческие впечатления сохранились в его душе до конца жизни. Он не был сентиментальным человеком, напротив, всегда держал эмоции в узде, я лишь трижды видел его плачущим. В 1940 году, когда мы бежали из оккупированной Франции и он прощался, возможно, навсегда со своей любимой младшей сестрой; в 1968 году, когда он стал свидетелем уничтожения созданной им Экспериментальной творческой киностудии (ЭТК) – дела его жизни; и однажды, незадолго до его смерти, когда он рассказывал мне о своем детстве и о том далеком воспоминании – об отряде марширующих матросов революционного Балтфлота, певших песню с малопонятными для меня словами «наши жены – пушки заряжены».