Полная версия

Дом правительства

Когда вихрь революции смел тот призрак, который назывался в буржуазном обществе «Семьей», и на месте ее оставил пошлую, а подчас и кошмарную для детей и юношества обстановку «домашнего очага», когда формирующееся общество не выдвинуло еще того ствола, который крепко берег бы и холил свои молодые листочки, особенно чутко, особенно любовно надо относиться к тому молодому, что растет около каждого из нас[545].

Но что такое дом без очага и семья без семьи? Можно ли передать детям опыт своей жизни, не воспроизводя мещанского уюта? И не окажется ли новый ствол старым древом познания добра и зла? Ответ Подвойских не отличался от ответа Сольца: биологическая семья должна стать первичной ячейкой советского общества. Жизнь в семье должна быть такой же, как жизнь вне семьи. Как Николай Ильич писал детям: «Кто хочет полюбить Владимира Ильича со всей глубиной и полной сознательностью, с жадностью, – тот должен дружить с мамой и говорить, говорить с ней о Ленине». И как Нина Августовна писала дочери в день ее семнадцатилетия, через несколько месяцев после того, как она сказала «да» Андрею Свердлову:

Поздравляю: тебе 17 лет! Жизнь в 17 лет – это синее море в апреле, оно играет всеми цветами в зависимости от весеннего ветра, солнца, насыщенности воздуха; это – молодая березка, покрытая нежными листочками и убранная сережками; это – самая могучая, зовущая весна. Ты – весна, и жизнь вокруг тебя – весна. Счастливая ты. Будешь еще счастливее, когда поймешь то, что ты счастливая. А по-моему, ты уже чувствуешь. Верно? Сама молодая, сильная, и вся жизнь твоего общества молодая, сильная. Желаю тебе в твою семнадцатую весну все ближе и ближе приближаться всеми своими интересами, чувствами и помыслами к стану самых сильных и самых молодых: к Марксу, Энгельсу, Ленину, к настоящим большевикам[546].

Подвойские посвятили себя строительству социализма в одной семье на фоне строительства социализма в одной стране на фоне пожара мировой революции. Главной целью было счастье сегодняшних детей. Самой известной трактовкой детского счастья была «Синяя птица» Метерлинка в постановке Станиславского на музыку Ильи Саца (отца Наталии). Спектакль вышел в 1908 году, пережил революцию и превратился в обряд инициации детей московской элиты (и в одну из самых успешных постановок в истории театра: в 2008 году ей исполнилось сто лет). В пьесе – и в постановке – Тильтиль и Митиль находят птицу счастья и выпускают ее на свободу. В дневниковой записи 8 мая 1923 года Нина Августовна знакомится в крымском санатории с немецким коммунистом и скучает после его отъезда.

И в то же время чувствовалась гордость: в руках у меня была чудесная «синяя птица», которая летит в море, чтобы принести счастье человечеству. Захотелось работать в Коминтерне – в чудодейственном волшебном саду коммунизма, откуда вылетают по всем уголкам «синие птицы», разносящие по миру весть о счастье коммунизма. Хочется этих птиц приласкать, пригреть, вдохнуть в них крепость полета. Ох чарующе красиво море!.. Море, «волшебный сад», в котором великий кудесник Ленин и чудные «синие птицы». Их много и их становится все больше и больше. И я люблю от всей души, необъятно люблю этих «синих птиц», которые перевернут мир[547].

Семья Подвойских

Основной работой Нины Августовны была подготовка рукописей Ленина к публикации в Институте Ленина. Основной работой Николая Ильича была подготовка советских тел к будущему счастью. Проиграв борьбу за должность «железной руки революции во всем мире», он стал председателем Высшего совета по физической культуре, основателем и руководителем Спортинтерна и главным поборником «смычки с солнцем». Уподобление Нины Августовны «греющему солнцу» – не только метафора. «Человек, как все живое, есть не что иное, как кусочек солнца, – говорит двойник Подвойского в платоническом диалоге, который он издал в 1925 году, – и этот кусочек должен постоянно держать связь со своим целым, иначе он зачахнет». Чтобы он не зачах, необходимо устранить «искусственные преграды между нами, т. е. нашим телом, и источником жизни – солнцем».

– Иными словами, – прервал его Юрий, – ходи в чем тебя мать родила? Правильно.

– Но руки-то у тебя, черт, голые? Нос и все лицо у тебя голые? Ничего? Не страшно? Все почти части тела могли бы легко оставаться обнаженными большую часть года. Не простужаешься же ты потому, что у тебя руки мокрые? А вот промочишь ноги – ложишься в постельку. Это в наказание за то, что ты их постоянно кутал, прятал от солнца!..

Товарищи, мы можем и мы должны сбросить с себя весь балласт, которым закрываем тело от солнца: пиджаки, куртки, жилетки, рубашки, брюки, женские моды, носки и сапоги. Разве не носят их в девяти случаях из десяти не потому, что они нужны, а для того, чтобы пошикарничать перед другими или дразнить друг друга. Конечно, в нашем климате мы должны некоторое время в году защищаться от холода и непогоды. Но я говорю о смычке с солнцем. Когда солнце расположено установить смычку с нами, тогда мы не должны зевать. Мы должны улучить каждую удобную для этого минуту!

Юрий, смеясь, говорит, что с трудом представляет себе, как председатель Совнаркома, Алексей Иванович Рыков, «принимает иностранных послов в трусиках». Но главный герой готов к подобным насмешкам: «Можно себе вообразить совершенно естественную обстановку для появления ответственного работника в трусиках. И одно такое переоблачение смогло бы быть и примером и поводом для бесед с массами о социальной ценности здоровья». Массы не могут не понять, что «солнце – лучший пролетарский врач». Юрий признает свое поражение[548].

Слово Подвойского не расходилось с делом – как в отношении избавления от балласта, так и в деле превращения семьи в ячейку строительства новой жизни. В 1923 году он получил дачу в Серебряном Бору по соседству с Трифоновыми. Полвека спустя Юрий Трифонов описал увиденное в романе «Старик». Бурмины похожи на Подвойских, Саня – на автора в детстве.

Бурмин, его жена, сестры жены и мужья сестер были поклонники «нагого тела» и общества «долой стыд» и часто расхаживали возле своей дачи, в садике, а то и на общественном огороде, где вечерами собиралось много людей, в непотребном виде, то есть в чем мать родила. Дачники возмущались, профессор хотел писать в Моссовет, a мать Сани смеялась, говоря, что это иллюстрация к сказке про голого короля. Однажды она поссорилась с отцом, который запрещал ходить на огород, когда там «шуты гороховые». Отец Сани очень злобствовал на Бурмина из-за этого «долой стыд». А остальные смеялись. Бурмин был тощ, высок, в очках, напоминал скорее Дон Кихота, чем Аполлона, да и бурминские женщины не блистали красотой. Правда, были замечательно загорелые. И все яркие, соломенные блондинки.

Отец Сани знал Бурмина со времен гражданской войны. «Отец считал Бурмина человеком глупым (Саня слышал, как он говорил: «Этот дурак Семен»), а к его военным подвигам и даже к ордену относился иронически». Кто-то из детей решил последовать примеру взрослых, и все закончилось ужасным скандалом. «Но была ли то глупость, как полагал отец? Был ли истинно глуп этот сын землемера с козлиной бородкой, кого выметнула на гребень чудовищной силы волна? Теперь, спустя три с лишним десятилетия, то, что казалось аксиомой – глупость Бурмина, – представляется сомнительным». (Трифонов и Подвойский одно время служили вместе; отец Подвойского был священником.)[549]

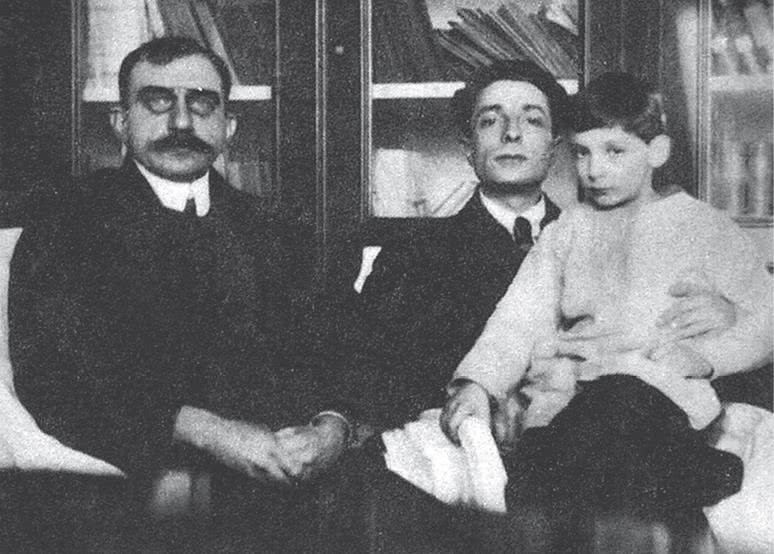

Трифонов, Лурье, Словатинская и маленький Юрий

Трифонов был тоже свободен от предрассудков. После Гражданской войны он воссоединился с Татьяной Александровной Словатинской и ее дочерью от первого брака, Евгенией Лурье. Несколько лет спустя он ушел от матери к дочери, а в 1925 году у Евгении родился сын Юрий. Татьяне Александровне было пятьдесят шесть лет, Валентину тридцать семь, Евгении двадцать один. Они продолжали жить вместе. Татьяна Александровна работала заведующей приемной ЦК, Валентин – председателем Военной коллегии Верховного суда. Евгения отложила учебу в Сельскохозяйственной академии ради ухода за детьми (спустя два года у них родилась дочь). Юрий помнил бабушку как человека закрытого и несентиментального. «Это не человек, это какой-то железный шкаф», – говорит один из его героев. Валентин Андреевич был менее железным, но столь же непроницаемым. «По характеру он был человек молчаливый, сдержанный, даже несколько мрачноватый, не любил, что называется, выдвигаться»[550].

Ближайшим другом Трифоновых был Арон Сольц, «совесть партии», двоюродный брат отца Евгении и наставник Татьяны и Валентина в вопросах партийной доктрины и этики. Юрий помнил его как «маленького человека с большой, шишковатой, седой головой. У него были большие губы, большие выпуклые глаза, смотревшие проницательно и строго. Он казался мне очень умным, очень сердитым и очень больным, всегда тяжело, хрипло дышал. Кроме того, он казался мне замечательным шахматистом. Я всегда ему проигрывал». Сольц был неженат и жил с сестрой, Эсфирью. В начале 1930-х к ним переехала их племянница Анна, от которой ушел муж, первый секретарь Компартии Узбекистана Исаак Зеленский. Примерно тогда же они усыновили мальчика из детдома, который, по воспоминаниям Юрия Трифонова и дочери Анны, Елены, грубил своим приемным родителям и не принимал их всерьез[551].

Татьяна Словатинская, Анна Зеленская, Исаак Зеленский, Арон Сольц и дети Зеленских – Елена и Андрей

Неизвестно, что Сольц думал об образе жизни Валентина Трифонова и о своей собственной внезапно выросшей семье. На пике своего влияния в середине 1920-х годов (когда друзья Кольцова сдерживали его игривое воображение угрозами «выговора от Сольца») он считал, что главной опасностью для коммунистической семьи являются неравные браки с классовыми врагами. Он находил их в дурном вкусе.

Этот дурной вкус в том заключается, что вот это должно быть воспринято так, как раньше в прежнем обществе представляли себе женитьбу графа на горничной. Общество было страшно скандализировано: как это так, он забыл наши традиции, ведь это некрасиво, ведь этого нужно стыдиться! Такое тогда было отношение. Мы являемся господствующим классом, и у нас должно быть такое же отношение. Сближение с членом враждебного нам лагеря, когда мы являемся господствующим классом, – это должно встречать такое общественное осуждение, что человек должен 30 раз подумать, прежде чем принять такое решение. Конечно, всякое чувство индивидуально, в личную жизнь не всегда можно вмешиваться, но осуждать мы это можем точно так же, как осуждало это прежнее общество, когда член этого общества отказывался подчиняться его требованиям. Мы называем это предрассудком, но для сохранения себя это вовсе не было предрассудком. Нужно много раз подумать, прежде чем решиться брать жену из чужого класса[552].

Аросев подумать не успел. В 1916 году он обручился с шестнадцатилетней дочерью казанского прокурора и горничной. Отец рано умер, и она воспитывалась в институте благородных девиц. Когда Аросева призвали в армию, она вышла за другого и родила сына. В 1918 году Аросев вернулся в Казань героем и увез ее к себе (по рассказам, против ее воли). Ее звали Ольга Гоппен; она говорила по-французски, писала стихи, любила наряжаться, не умела готовить и гордилась своим «легкомыслием». Ее сын вскоре умер, но в 1919-м, 1923-м и 1925-м у них с Аросевым родилось три дочери. Ее мать, бывшая горничная, относилась к зятю со снисходительной иронией и тайно крестила всех трех дочерей. Вскоре после рождения третьей дочери, когда Аросев служил в советском полпредстве в Стокгольме, Ольга ушла от него к другому сотруднику полпредства и уехала с ним на Сахалин, где тот стал секретарем обкома (оставив жену с тремя детьми). Аросев воспитывал дочерей с помощью шведской няни. В 1932 году, будучи полпредом в Чехословакии, он женился на учительнице танцев своей старшей дочери, Гертруде Фройнд. Ему было сорок два года, ей – двадцать два. Поскольку она была гражданкой Чехословакии, он не мог продолжать работать полпредом и вернулся в Москву, где возглавил Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС). Девочки, по словам одной из них, «неистово возненавидели» мачеху. «Она была европейская, организованная женщина, немецкий вариант. Холодно-сдержанная. Очень скупая». Товарищи Аросева осуждали его за вторую подряд безвкусную женитьбу[553].

Александр Аросев

Ольга Гоппен

Одним из соратников Аросева по московскому восстанию был Осип Пятницкий. Его первая жена, Нина Маршак, ушла от него к Алексею Рыкову, и в 1920 году, в возрасте тридцати девяти лет, он женился на двадцатилетней Юлии Соколовой. Дочь священника и вдова генерала, Юлия отчасти искупила классовую вину, став агентом большевиков в штабе контрразведки Белой армии в Челябинске. Согласно одной беллетризованной истории Гражданской войны на Южном Урале, узнав о своем разоблачении, она спряталась в бочке с солеными огурцами и провела там целую ночь в ожидании прихода красных. Юлия и Осип познакомились, когда она лечилась в одной из московских больниц. Их первый сын, Игорь, родился в 1921 году, второй, Владимир, – в 1925-м. Владимир помнил отца аскетичным и немногословным, а мать – «очень эмоциональной», с «обнаженной совестью». Незадолго до его рождения она вышла из партии, сочтя себя недостойной[554].

Осип Пятницкий

Юлия Соколова

Борис Збарский тоже не прислушался к предостережению Сольца. Его первая жена, Фани, была из его родного города Каменец-Подольского. Они поженились в Женеве, где вместе учились в университете, а в 1915 году, когда их сыну Илье исполнилось два года, переехали на Северный Урал. В январе 1916-го к ним приехали погостить Борис Пастернак и его друг Евгений Лундберг. Збарский знал отца Пастернака и нашел Борису работу на одном из своих заводов. По воспоминаниям Ильи Збарского:

Отец поздно приходил домой. Я целыми днями гулял с няней, а иногда и один, мать же находила утешение в обществе Е. Лундберга и Б. Пастернака. Последний импровизировал, играл на пианино, писал и читал свои стихи. По-видимому, между матерью и Борисом Пастернаком завязался роман, послуживший одной из причин разрыва моих родителей.

Когда в 1921 году Збарские развелись, Илья остался с отцом. Примерно в 1927-м Борис Збарский познакомился в Берлине с университетской подругой Лидии Пастернак, Евгенией Перельман, и привез ее в Москву в качестве ассистентки, а потом жены. Она была дочерью адвоката, внучкой раввина и, по словам Ильи, «злой, истеричной и жадной женщиной», которая «постоянно подчеркивала свою неприязнь ко всему русскому и вспоминала свое эмигрантское прошлое». Кроме того, она – к удивлению и неудовольствию Ильи – постоянно подчеркивала свое еврейство. Многие члены высшей партийной элиты выросли в еврейских семьях, но почти все исходили из того, что быть интернационалистом значит не иметь родины и, возможно, родителей. Национализм считался последним прибежищем буржуазии, а национальность – временной опорой затерянных лесных тружеников. Русскость русского интернационализма не подвергалась сомнению и становилась явной, только когда нарушалась. Мачеха Ильи Збарского уволила его деревенскую няню и «взяла в прислуги противную еврейку, которая меня не кормила и внесла в дом какую-то чуждую и неприятную атмосферу… В доме началась совсем иная, тяжелая жизнь. Меня плохо кормили или не кормили вообще. Пища стала какой-то непривычной и невкусной, я постоянно выслушивал колкие замечания мачехи… В конце концов я переехал к матери, в коммуналку на Арбате, где проживало двадцать человек». Илья стал ассистентом отца в Мавзолее Ленина. У Бориса и Евгении родилось двое сыновей. Первый, Лев-Феликс, был назван в честь Льва Карпова и Феликса Дзержинского[555].

Владимир Воробьев и Борис Збарский с сыном Ильей. Предоставлено И. Б. Збарским

* * *

В высших эшелонах власти нарушения заповеди Сольца были редкостью. Большинство ответственных работников общались с другими ответственными работниками – отчасти из-за общности веры, отчасти потому, что в их комиссариатах и санаториях было мало людей из другой среды. Самым известным партийным союзом 1920-х годов стал роман двух публицистов – Карла Радека и Ларисы Рейснер. Биограф Радека назвал их «Квазимодо и Эсмеральда». Один из бывших одноклассников Радека помнил его

маленьким, тощим и физически слаборазвитым; с самых ранних лет он всегда носил очки. Несмотря на отталкивающую внешность, он был чрезвычайно нагл и самоуверен. Его уродливый нос, вечно открытый рот и зубы, торчащие из-под верхней губы, привлекали к себе внимание. Он вечно ходил с книгой или газетой в руках и все время читал – дома, на улице, на перемене, днем и ночью, даже во время уроков[556].

Из германофилии еврейского просвещения Радек перешел в польский национализм, а оттуда (не переставая носить бакенбарды в честь Мицкевича) – в большевизм. Его исключили из социал-демократической партии Польши и Литвы, социал-демократической партии Германии и, после поражения немецкой революции 1923 года, Исполкома Коминтерна и ЦК ВКП(б). Он славился своим сарказмом, фиглярством, неряшливой богемностью, яростными нападками на идеологических оппонентов и красноречивой защитой несовместимых взглядов на трех языках. Роза Люксембург отказывалась сидеть с ним за одном столом, а Анжелика Балабанова считала «вульгарным политиком»:

Он представлял собой необыкновенную смесь безнравственности, цинизма и стихийной оценки идей, книг, музыки, людей. Точно так же, как есть люди, не различающие цвета, Радек не воспринимал моральные ценности. В политике он менял свою точку зрения очень быстро, присваивая себе самые противоречивые лозунги. Это его качество при его быстром уме, едком юморе, разносторонности и широком круге чтения и было, вероятно, ключом к его успеху как журналиста…

Его не смущало то, как с ним обращаются другие люди. Я видела, как он пытается общаться с людьми, которые отказывались сидеть с ним за одним столом, или даже ставить свои подписи на документе рядом с его подписью, или здороваться с ним за руку. Он был рад, если мог просто развлечь этих людей одним из своих бесчисленных анекдотов. Хоть он и сам был евреем, его анекдоты были почти исключительно про евреев, в которых они выставлялись в смешном или унизительном свете[557].

Он был левым коммунистом вместе с Бухариным и Осинским, преданным ленинцем после мая 1918 года и главным сторонником «Льва Троцкого, организатора Победы» во время болезни вождя. Когда Ворошилов обвинил его в том, что он «плетется в хвосте у Льва», Радек (если верить бесчисленным пересказам) ответил, что лучше «быть хвостом у Льва, чем задницей у Сталина». (Десять лет спустя его статья «Зодчий социалистического общества» стала важной вехой в создании культа Сталина.) Ему приписывали большинство антисоветских анекдотов. По словам Луиса Фишера, «он был бойким чертенком и уродливым лешим. У него были густые кудрявые черные волосы, которые выглядели так, как будто к ним прикасалось одно лишь полотенце, смеющиеся близорукие глаза за очень толстыми очками, большие влажные губы, бакенбарды, сходящиеся под подбородком, и болезненно желтая кожа»[558].

Лариса Рейснер вошла в большевистскую иконографию как самая красивая женщина русской революции (или, по словам Надежды Мандельштам, «женщина русской революции»). Михаил Рошаль назвал ее Джокондой, Троцкий – «Палладой революции», Либединский – «не то античной богиней, не то валькирией древнегерманских саг», а Кольцов – «великолепным, редким, отборным человеческим материалом». Вадим Андреев, сын ее литературного покровителя Леонида Андреева, писал, что, «когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел и даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость… Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий – статистика, точно мною установленная, – врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе»[559].

Профессорская дочь, журналистка, а с 1919 года – комиссар Морского генерального штаба, Рейснер была одинаково убедительна в роли богемной поэтессы и большевички в кожанке, «астральной трясогузки» и «карателя и мстителя». Ей посвящали стихи Мандельштам, Пастернак и Гумилев (с которым у нее был роман, когда он был женат на Ахматовой). Пастернак назвал ее именем героиню «Доктора Живаго», а Всеволод Вишневский изобразил в роли комиссара в «Оптимистической трагедии». В 1918 году она вышла замуж за заместителя Троцкого по морским делам Федора Раскольникова, который называл ее «Дианой-воительницей»[560].

Карл Радек

Лариса Рейснер

Помощница Свердлова Елизавета Драбкина встретила ее на Волге в 1918 году.

Впереди на вороном коне скакала женщина в солдатской гимнастерке и широкой клетчатой юбке, синей с голубым. Ловко держась в седле, она смело неслась по вспаханному полю. Комья черной земли вылетали из-под конских копыт. Это была Лариса Рейснер, начальник армейской разведки. Прелестное лицо всадницы горело от ветра. У нее были светлые серые глаза, от висков сбегали схваченные на затылке каштановые волосы, высокий чистый лоб пересекала суровая морщинка[561].

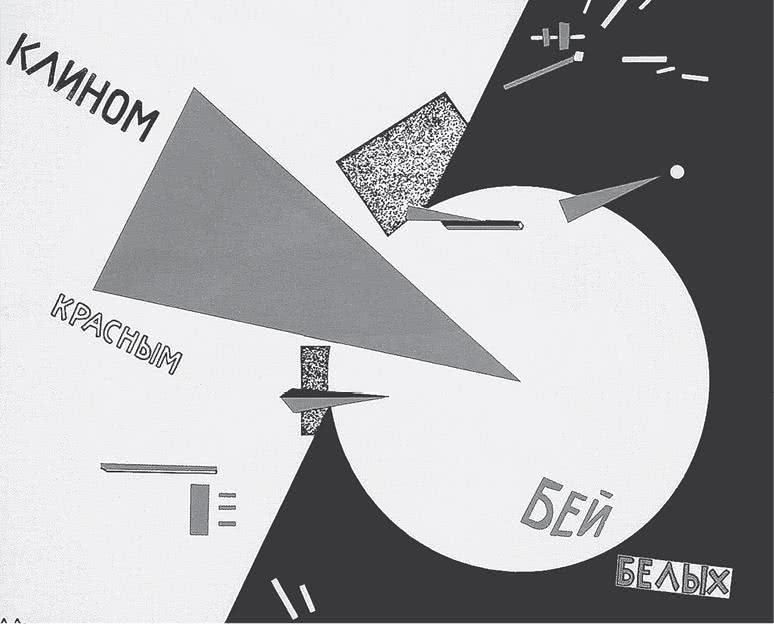

Все милленаристские секты, посвящающие себя братству и бедности, – мужские движения. Большевизм был агрессивно и откровенно фаллическим. Его героем был кузнец, énorme et gourd, а иконой военных лет – красный клин. Его главным врагом было болото и все «похожее на кисель». Женщины рожали детей, дети порождали семьи, а семьи «рождали капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовых масштабах». Единственными женщинами, не представлявшими угрозы для железного жезла, были матери пророков и амазонки. Лариса Рейснер была большевистской Марианной во плоти.

Лазарь Лисицкий «Клином красным бей белых»

«Легенды окружили память о ней особым ореолом, и вне этих полудостоверных рассказов мне трудно ее себе представить, – писал Вадим Андреев. – О ней рассказывали, что она была на «Авроре» в памятную ночь 25 октября и по ее приказу был начат обстрел Зимнего дворца; передавали о том, как она, переодевшись простою бабой, проникла в расположение колчаковских войск и в тылу у белых подняла восстание». Она воплощала то, что Маяковский пытался соткать из слов, – поэзию революции. Она была живым протестом против великого разочарования, синей птицей из волшебного сада коммунизма[562]. По словам Воронского:

Ее благородное, волевое и женственное, напоминающее легендарных амазонок лицо, обрамленное каштаном волос, ее гибкую и уверенную фигуру в самые страдные дни революции видели на бронепоезде, на наших красных военных судах, среди рядовых бойцов.

Лариса Рейснер ненавидела бытовое мещанство, где бы оно ни встречалось. Она не умела обрастать, оседать, она не любила врастать в тихие и нудные будни, но в прозе жизни она – художница и боец революции – умела находить возвышенное, захватывающее, содержательное и большое[563].

По словам Радека, которого никто не любил, кроме женщины русской революции:

Она знает, что мелкобуржуазная стихия – это болото, которое может затянуть грандиознейшее сооружение, она видит, какие странные цветы распускаются на этом болоте. Но в то же время она ясно видит путь борьбы с опасностями, грозящими республике труда, плотины, которыми сумеет оградить себя пролетариат и коммунистическая партия[564].

Карл Радек и Лариса Рейснер нашли друг друга в 1923 году, когда она вернулась из Афганистана (где Раскольников служил полпредом) и попросила его взять ее с собой в Германию (где надвигалась революция). Он согласился, она написала о «Гамбурге на баррикадах», и они стали жить вместе. Лариса ушла от мужа; Карл проводил часть времени с женой Розой и четырехлетней дочерью Соней. Немецкая революция не состоялась, Карл оказался в опале, а три года спустя Лариса умерла в кремлевской больнице от брюшного тифа. Ей было тридцать лет. «Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции», – написал Троцкий[565].

Гроб несли Бабель, Пильняк, Всеволод Иванов, Борис Волин (шурин Бориса Ефимова) «и др.». В толпе был Варлам Шаламов, которого «очищала и подымала» «мальчишеская влюбленность» в Ларису. «За гробом вели под руки Карла Радека, – писал он. – Лицо его было почти зеленое, грязное, и неостанавливающиеся слезы проложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами». Борис Пастернак написал: «Бреди же в глубь преданья, героиня», – а один из ближайших друзей Ларисы отправил письмо ее отцу: «Давно, давно, еще в те дни, когда я бывал у Вас, Вы сказали, что Вы живете и трудитесь ради служения особой религии – Религии без Бога. Все религии мира, дорогой М. А., являются лучшим убежищем в скорби, в этом, в конце концов, лучшее их назначение»[566].