Полная версия

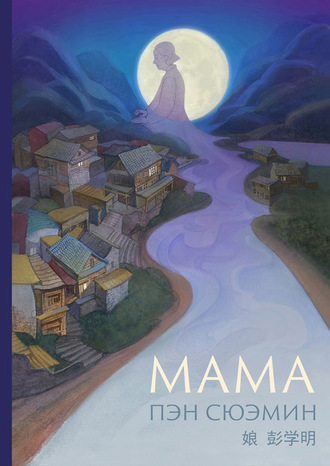

Мама

Эти тесные объятья были печалью и болью разлуки, были раскаянием и утешением. После них отчим уже навсегда потерял нас, лишённый самой ненависти и предметов её приложения.

Эти объятия на горном склоне стали последним кадром их мелодрамы, её скорбным финалом.

Они были как два обугленных временем, но неподатливых пня. Два дерева, покрытых шрамами, пускающихся в бурный рост.

Глава 12

Маслодавильня была очень большая, размером с десяток обычных домов. Мы занимали всего один её угол. Каменные вальки, прессы, песты тихонечко лежали вокруг. Нас встречал неистребимый запах масла.

Мама вместе с нами нарубила много палок для глинобитных стен и укрепила наш маленький уголок. Так у нас появился новый дом, вдали от старой деревни. Он стоял на отшибе, но был завораживающе прекрасен – как на картине. На стыке гор и реки, на самом краешке человеческого жилья, в глубокой долине с отвесными каменными стенами, слетала вниз лента водопада, и зелёные холмы раскрывались по обе стороны от неё, как страницы книги, шуршащей зелёными листами. Этот отвесно падающий водопад был как шёлковая закладка между страницами. Вдоль горной речки стояли несколько ирригационных колёс, трудившихся с завидным спокойствием и усердием. Они оставляли впечатление несуразности, ветхости и при этом совершенной умиротворённости. Колёса вращались, как старики обмахиваются веерами из листьев рогоза: от каждого малого покачивания по их трубкам начинала бежать вода, как слабый ветерок от движений запястья.

Каждый день мама ходила к водопаду умываться и мыть овощи. Искрящийся, как золото, водопад дробил водяные жемчужины в мелкую пыль, рассыпал эту пыльцу по маминому телу и вдувал её в мамины лёгкие. Там было два озерца – одно мелкое и одно глубокое. Глубокое было зелёным до насыщенной черноты, похожим на тёмный нефрит. Мелкое отражало свет весёлой рябью. Колкое солнце ложилось на волны переливчатым блеском, разбивалось на них в бессчётные блёстки и острые иглы света. Иногда из озёр поднималась радуга и, как огромная арка, принимала маму под свой многоцветный свод. Мама полоскала под радугой бельё или, присев на корточки, перебирала и мыла зелень, и её силуэт становился частью умиротворённого и волнующего пейзажа дальних гор. В обрамлении этой картины она сама превращалась в скромную и прекрасную горную богиню.

Стайки горных птиц вылетали из леса, падали в кусты и лакомились дикими ягодами. Больше всего им нравились акебии, вызревавшие в восьмом месяце на длинных лозах. Они были длиной с банан, но толще банана – как два-три банана, сложенные вместе. На вкус они тоже были много слаще. Они свешивались связками, как ветряные колокольчики. Когда плоды созревали, они лопались по шву – сверху вниз: сперва совсем немного, потом всё сильнее и наконец раскрывались полностью. Изнутри торчала наружу снежно-белая мякоть, похожая на цилиндрик пломбира, сказочно-сладкая. Птицы налетали гурьбой, облепляли кусты и принимались выклёвывать белую мякоть. Наевшись до отвала, они рассыпались по земле и по веткам вокруг маслодавильни – пели, гуляли, развлекались. Всё зелёное пространство перед глазами было усеяно скачущими птицами. Порой между ними осторожно проскальзывала белка или две – они бежали покопошиться в маслодавильне, но при малейшем шорохе стрелой бросались прочь и оказывались на верхушке дерева. Дикие кролики были куда медлительнее и ленивее белок. Как заблудившиеся дети, они перебирали лапами с опаской и задумчивостью. В окружении этих зверей и пернатых нельзя было остаться невозмутимым. Я срезал бамбуковую палку, согнул её, как лук, и наделал ловушек для птиц. Если оставить ловушку в лесу, рассыпав немножко зёрен, то всегда можно было поймать пару-тройку горлиц, дроздов или фазанов. В снежные дни, когда птиц было по-прежнему много, мы с сестрой разбрасывали на снегу охапки рисовой соломы, рассыпали пригоршни крупы и заманивали добычу. Мы ставили над крупой перевёрнутое решето для золы и обкручивали вокруг его опоры верёвку, а конец её протягивали до дома. Оставалось только спрятаться и ждать. Как только птахи в поисках корма оказывались под решетом, мы дёргали за верёвку, опора падала, решето с мягким хрупом опускалось на землю и в ловушке оказывалось до десяти птиц за раз. Ничто не могло описать нашу радость. Это было, возможно, самое счастливое время моего детства.

В тот день мама полола со всеми сорняки на кукурузном поле, когда прибежал совершенно ошалелый дядька Вэньгуй и сказал:

– Мой брат умер. Я пришёл сказать тебе. Хочешь с ним попрощаться?

Мама не говоря ни слова опустила мотыгу и пошла с ним. Бригадир закричал:

– Сестра! Сейчас самая страда, куда ты потащилась?

– Умер Сюэминов тятька, пойду с ним проститься, – ответила мама.

– Столько лет как разбежались, какого чёрта?! Не пущу! – отрезал бригадир.

– Так это же Сюэминов родимый!

– Из-за Сюэминова тятьки всё бросишь? Да у Сюэмина этих тятек навалом! На всех не набегаешься!

Все заржали.

Мама знала, что бригадир специально издевается над её многомужеством. Она стиснула зубы и молча заплакала.

Бригадир презрительно хмыкнул:

– Плачет кошка, что мышку съела! Когда это ты, сестра, стала такая высоконравственная? С живым развелась, да с мёртвым спелась!

Тут не выдержала тётушка Ханьин, она гневно закричала бригадиру:

– Тянь Фанкуай! Да что ты за тварь бессердечная? Человек уже УМЕР! А ты всё продолжаешь вставлять палки в колёса! Какой бригадир так себя ведёт? Почему ты не дашь ей пойти? Боишься, что черти утащат?

Бригадир неловко замямлил:

– Не нравится она мне.

Тётушка Ханьин продолжила ругать его, нарочно не понижая голоса:

– Что тебе не нравится? Что она тебе сделала? Гляди, она же не толкует, как ты её достал. Будешь так притеснять её, сниму тебя с должности! Посмотрим, сколько ты пробесишься.

Потом Ханьин развернулась и сказала маме:

– Ступай, сестра! Нечего тут препираться с Фанкуаем! Если чего – я подсоблю. Ты ему не по зубам!

Мама, рассыпаясь в благодарностях, поклонилась тётушке Ханьин, бросила злобный взгляд на бригадира и, не оборачиваясь, пошла вслед за Вэньгуем.

За спиной у неё звучали слова Ханьин:

– Скажу сразу: кто из вас посмеет ещё сделать что плохое сестре или её детям – узнает, что будет!

Дядька Вэньгуй спросил:

– Надо Сюэмина прихватить попрощаться или как?

Мама бросилась бегом в школу, чтоб спросить меня, хочу я пойти или нет. Я сказал:

– Не пойду. Кто это вообще такой? Я не знаю.

– Сходи, сынок, – сказала мама. – Знаешь не знаешь, всё одно твой тятя.

Я ответил:

– Да не знаю я его. Это не мой тятька, у меня нет тяти.

Мама улыбнулась:

– Откуда ж ты тогда такой взялся?

– Понятия не имею.

Мама потянула меня за руку:

– Пойдём, посмотришь на него в последний раз, больше уже никогда не сможешь.

Я вырвал у мамы руку:

– Я и в первый раз его не видел, с чего я буду смотреть в последний? Я уже взрослый, что же он не приходил посмотреть на меня?

– Он не мог.

– Чего это не мог?

– Дорога дальняя, он был занят по горло.

– Я тоже занят по горло, надо учиться.

Учёба была моим самым главным аргументом. Мама больше всего боялась, что я буду плохо учиться, что что-нибудь помешает мне.

Тогда дядька Вэньгуй сказал:

– Да бог с ним, пусть остаётся, он не видал никогда Цзяюня, можно понять.

Мама вздохнула и отправилась на похороны одна.

Когда она добралась до Аоси, тятя уже сиротливо вытянулся на дверной створке. Перед ним сидел только сын другой женщины – мой старший брат.

Мама увидела эту сцену, и у неё похолодело сердце. Слёзы сами полились из глаз.

Она бросилась тяте на грудь и зарыдала в голос:

– Ах ты, мерзавец, паскуда! Ни гроша ломаного на сына не дал, сбежал, гадина, прохлаждаешься там! Вывернулся и плевать хотел, живой ли он, мёртвый! Ладно, на малого тебе плевать, что со старшим-то теперь будет? Ах ты дрянь! Подлюга! Свалил, а им-то теперь как жить?!

Мамины вопли переполошили всю деревню. Тятя умер ровнёхонько два дня назад, но во всём околотке никто так не плакал по нём, сотрясая небеса. Мама плакала нараспев, чеканя слова с невиданным чувством. Притихшая деревня, что слушала муравьиную поступь, враз загорелась бойкой жизнью. Все побросали дела и метнулись к тятиному дому.

Мама обнимала окоченевшее тело и продолжала выть, взывая к небесам:

– Цзяюнь, ох, Цзяюнь! Горемычный ты человек! Пока жил, так на тебе разве что верхом не ездили, а как помер, так и гроба не дождался! Примотали к двери, да так и бросили – никто и закопать не догадается! Ради чего жилы рвал? Так и кончил неприкаянной душенькой! Никто о тебе не позаботился!

Вся деревня знала, на что она намекает. Все стали говорить, что и правда: Цзяюнь пахал на чужого дядю как вол, а как помер, так и бросили за ворота – вот уж как есть позорище.

Они имели в виду тятиного дядьку и его жену. Тятя всю жизнь был им как сын, крутился и так и эдак, только знай им прислуживал, кормил и поил их. Теперь, глядя на его бесславный конец, все еле сдерживали содрогание. Дядька Вэньгуй, который не мог больше на это глядеть, потому и побежал втихомолку за мамой.

Тятины родственники, с которых мать сдёрнула маску при всём честном народе, от смущения распалились и стали брызгать ядом.

Тятина тётка выскочила на улицу и заорала:

– Ты что, напрашиваешься? Суёшь тут нос не в своё дело, ещё в дом ко мне не хватало залезть! Цзяюнь уже помер, а ты что здесь забыла?

Мама вытерла слёзы и перестала плакать. Вместо этого она встретила атаку во всеоружии:

– Цзяюнь – моему сыну родной тятька! Что надо, то и забыла! Именно что забыла! Вы его сожрали с потрохами, а теперь мне и дела нет? Вы его заездили до смерти, а теперь вали откуда пришла? Это мы ещё поглядим! Спрятались там у себя в гнёздышке, набиваете брюхо, а моего сына родного тятьку выкинули на улицу, как бродячую псину, не боитесь, что он придёт по вашу душу?

Тятин дядька тоже подскочил к маме и стал угрожать ей:

– Ты что, правда напрашиваешься?

Мама распрямилась, упёрла руки в боки и бросила на него испепеляющий взгляд:

– Да, напрашиваюсь! Да я костьми здесь лягу, если надо! Давайте, прирежьте меня, если посмеете! – Сказав это, она выставила вперёд голову, как таран, и бросилась на тятиного брата: – Давай, ну, режь! Помру, так хоть с Цзяюнем свижусь!

Тятин дядька вскинул руки и попятился назад. На каждом шаге он обзывал маму стервой.

Мама развернулась к толпе и сказала:

– Если на дороге кочка, то её срывают, если дохлая змея на дороге валяется – всегда найдётся, кто уберёт. Если я стерва, то вы злодеи, пусть нас народ рассудит! Цзяюнь столько лет на вас горбатился, а вы ему даже ящика срубить не могли, даже в погребальный покой не пустили, посадили дитё малое по нему плакать, разве ж это по-человечески?! Пусть люди скажут, куда ваша совесть делась?

Народ стал перешёптываться:

– А ведь верно, гроб-то срубить надо было бы, так на доске да с верёвкой не дело хоронить.

– Теперь и отпеть не пригласишь, да и в погребальный зал надо бы поставить табличку – а то покойник не упокоится.

– Так уж совсем неприлично!

– Бедный Цзяюнь!

От этих слов тятины родственники совсем взбеленились, и тётка принялась орать:

– Цзяюнь помер, так ты варежку и раззявила? Пришла отыграться на нас? Что ж ты сама не срубишь ему гроб да не поставишь табличку в зал?

Мама стояла на своём:

– Ах ты, говно-человек, разлучила нас с Цзяюнем, а теперь кричишь, чтоб я ему гроб купила да в зале с табличками пристроила? Не стыдно тебе? Когда Цзяюнь ещё жив был, ты в него вцепилась, как в несмышлёныша, обманом заставила его на себя спину горбатить, как скотину, – а как помер, так решила, что толку от него меньше, чем от скотины, просто бросила его безо всякой заботы! Дерьмо дерьмом!

Тётка накинулась на маму с кулаками:

– Кого ты сейчас обозвала, а? Попробуй ещё раз скажи – раздеру твой поганый рот!

Мама не отступала:

– Кто себя ведёт как сволочь последняя, тот и дерьмо! Кто Цзяюня высосал досуха, а потом кинул, тот дерьмо дерьмом!

Тётка припечатала маме звонкую пощёчину:

– Убирайся! Какого чёрта ты у нас в доме устроила балаган? Что ж ты не прикрываешься своим ублюдком? Кто знает, с кем ты его прижила? Мы, Пэны, никогда его и не признавали! Вали!

Мама зажала угол рта, из которого бежала алая струйка, и вперилась взглядом в ненавистную тётку. Взгляд этот был как гвоздь, закалённый в огне, полный обжигающего гневного жара. Мама сказала:

– Пусть ты старше, почтенная тётушка, да не вздумай полагаться на это! Если ещё раз посмеешь назвать моего сына ублюдком, посмеешь и дальше не класть Цзяюня в гроб, то не вздумай говорить, что я не уважаю твою старость! Посмотрим, кто кого! Не веришь – проверь!

Мамин взгляд выжег из тётки всю её смелость. Она отступила назад вслед за мужем. Они пятились и кричали:

– Что тебе от нас надо? Сожрёшь нас с потрохами?

Мама перегородила им путь:

– Где уж мне – это ваше дело. Человек умер, а вы пялитесь на него, как в цирке, – сожрали и не подавились!

Тут прибежали двое тятиных младших братьев и их жёны. Увидев их, мама взорвалась. Она закричала:

– Эх вы, братья называется! Старший умер, а вам наплевать! Забыли, кто вас вырастил? Да без него вы бы давно подохли уже от голода и холода!

Они стали извиняться:

– Не шуми, сестрица, нам не наплевать. Мы не могли вмешаться.

– Если вы не могли, кто тогда всем занимался?

– Дядька и тётка.

– Так-то они всё обстряпали?

– Старший брат был им как сын, разве мы ему роднее, чем они? Разве у нас есть право голоса?

– И не надо. Вижу, что вам и дела нет. Хотите выйти сухими из воды.

Дядька и тётка заорали:

– А ты кто такая, а? Одного честишь, другого поносишь, то же мне командирша выискалась! Они всё правильно сказали, мы были Цзяюню как тятька с мамкой, наше слово правое. А тебе никто права вякать не давал, нечего здесь командовать! Убирайся к чертям! Если не уберёшься, поглядишь, какие мы хорошие!

Другие тятины дядьки и тётки вторили им:

– Да, вали откуда пришла! А то останешься без рук без ног!

Мама, словно приняв окончательное решение, снова повернулась к тяте, вытянула вперёд руки и заорала:

– Давайте! Рубите! Рубите руки-ноги! Тятины тётка и дядька завопили младшим:

– Чего вы стоите? Чего пялитесь? Чего не погоните эту ненормальную?

Толпа, подрагивая от ужаса, осторожно приблизилась к маме и силком уволокла её прочь.

Мама билась, кричала и плакала. В конце концов её увели.

Но совсем избавиться от неё не удалось. Мама засела в доме у дядьки Вэньгуя и оттуда потихоньку наблюдала за перемещениями своих врагов.

На западе Хунани хоронили никак не раньше третьего дня. Тятя умер за два дня до того, а значит, оставалось переждать последнее утро, прежде чем опустить его в землю. Мама сидела в доме Вэньгуя и плакала: тяте так и не купили нормального гроба и не соорудили поминального алтаря. Она всё порывалась пойти выяснять отношения, а вся семья Вэньгуя её отговаривала. Его жена говорила маме:

– Сестра, не упорствуй, не лезь в их дела, что тебе до них. Народ правду говорит: ты уже давно не их невестка, и нечего тебе там всё ворошить.

– Ох, сестрица, я и впрямь не могу глядеть на всё это убожество, ведь никому до него дела нет! Цзяюнь всё детство растил своих братьев и сестёр, потом обхаживал дядьку с тёткой, ни дня не провёл в довольстве, а как помер, так стал неприкаянной душою. Как подумаю – аж сердце разрывается!

Жена Вэньгуя сказала:

– Да что толку, сестра? Ты не из их семьи, права голоса у тебя нет, да и потом, кто ты им вообще? Что ты можешь сказать? Такая уж у него судьба, сам кашу заварил.

– Как ни крути, он всё равно моему сыну родной тятька! Жена Вэньгуя не унималась:

– Да и что с того? Они того не признают, смирись уже! Смогла повидать его после смерти, проводить в последний путь, уже, считай, добро. Не зря столько лет вместе жили!

Услышав это, мама совсем расклеилась и зарыдала в голос.

– Не судьба нам была остаться вместе! Если бы не эти его дрянные родственнички, чтоб им пусто было, мы бы не расстались. Он бы так рано не умер.

Жена Вэньгуя ответила:

– Всё в руце божией. Сдержи своё горе, сестра. Дело это не твоё, и нечего тебе упорствовать.

Вместе с мужем они убеждали маму смириться:

– Успокойся, сестра, мы поможем его сыну выстоять ночное бдение. Сегодня последняя ночь, все братья и сёстры Цзяюня придут помочь.

Когда они ушли к дому Цзяюня, мама подождала, пока жена Вэньгуя крепко уснёт, тихонько выбралась из кровати и пошла на гору напротив того места, где лежал Цзяюнь. Всю ночь она просидела там, охраняя покой его души.

Перед тятей разожгли большой-пребольшой костёр. Все братья, накинув куртки, сидели вокруг огня и болтали. Мой брат Сылун в траурной холщовой одежде жёг ароматные палочки и траурные деньги. В те годы власти требовали сокрушить «четыре пережитка»: старые обычаи, старую культуру, старые привычки, старые идеи – и разделаться с суевериями. Когда кто-то умирал, больше не разрешали устраивать поминальную церемонию с барабанами и гонгами. В такую ночь было особенно холодно и страшно. Крики сов казались особенно надрывными.

Пышущий жаром костёр согревал тятиных братьев, но не мог отогреть его окоченевшего тела. Не мог он и расплавить лёд на мамином сердце. Мама говорила, что пока тятя не умер, хотя он и не кормил меня ни дня, ей всё же казалось, что у меня есть тятя. Она всегда мечтала, что однажды он примет меня в объятья. Теперь же, когда он умер, я стал настоящей безотцовщиной, и все мамины мечты погасли. Ярко пляшущий вокруг тяти свет не мог рассеять тьму, что сгущалась вокруг её тела. Он не мог вновь зажечь тятино остановившееся сердце. Мама была одна. Она плакала и вспоминала – в эту самую последнюю тятину ночь. Эта ночь была длиннее всех ночей её жизни.

Когда тятю подняли на гору, мама побрела в отдалении следом. С каждым шагом она роняла слёзы. Вся их с тятей любовь, вся ненависть, все обиды, все мысли тянулись, как волокно на изломе, от меня, их сына, и только сейчас наконец оборвались, как последняя ниточка музыки.

Горы были тихи. Тятя был тише тихого. Мама, похожая на глиняного истукана, бесшумно стояла перед тятиной могилой. Она положила на неё пару камней, насыпала горсть земли и всё смотрела, словно хотела что-то сказать. Когда она устало привалилась к могильному холму и заснула, что она хотела тем самым сделать? Хотела ли взять тятю за руку и вытянуть его обратно к свету? Хотела ли нащупать тятино сердце, пообещать ему, что когда я вырасту, то приду к нему на могилу с поклоном? Или хотела, чтоб он узнал наконец, что в её сердце, на самом донце, всегда оставался он один?

Не знаю.

Знаю только, что её выставили из дома, так что она не могла по-настоящему стать частью его похорон, не могла в открытую проводить его в последний путь.

Глава 13

Не успела мама вернуться в Шанбучи, как пришло новое известие: после тятиной смерти мой единокровный брат Сылун остался беспризорным, без опоры и без помощи. Он жил, как дикая обезьянка, никому не нужный. Новость эту тоже принёс дядька Вэньгуй.

Мама спросила:

– А что ж его дядьки?

Вэньгуй ответил:

– Да им самим не управиться, на него уже сил не хватает.

– А материны братья?

– Они тоже при своих заботах.

В те годы женщины рожали как курицы – прилежно и быстро, в каждом дворе бегало по пять-шесть ребятишек. Тяжелые дни бедности от этого обилия детей становились ещё безрадостнее.

Мама вздохнула и сказала дядьке Вэньгую:

– Ты спроси у Сылуна, пойдёт он ко мне или нет. Я возьму его. У Вэньгуя глаза на лоб полезли от удивления.

– Ты? – спросил он, не веря собственным ушам.

Мама улыбнулась:

– Не веришь? Я возьму!

Вэньгуй сказал:

– Я верю. Кто бы мог подумать!

– Да что тут думать, – сказала мама. – Сылун мне, конечно, никто, зато Сюэмину он старший брат, самый что ни на есть родственник. Считай, кровное родство.

Вэньгуй сказал:

– Даже если Сылун Сюэмину как родной брат, тебе он не сын. Разве тебе не обидно будет кормить его за свой счёт?

– Отчего обидно? Да, он мне не сын, но я и так растила его несколько лет, и он звал меня мамой, был мне как родной. Сейчас ему лет десять с лишком, выходит, у меня появится старший сын – так я приобрету, а не потеряю!

Вэньгуй ответил:

– Ты одна тащила на себе двоих – та ещё задачка, как теперь троих потащишь?

– Да ну, – сказала мама, – одним прибором больше. Что мы едим, то и он есть будет. А одежда – ну, сошью ему потом новую, а Сюэмин за ним донашивать станет.

Вэньгуй тяжело вздохнул:

– Кто мог знать, что Цзяюнь тебя бросит, а ты потом станешь растить его сына. Если бы все его братья и сёстры были б как ты, Сылуну не пришлось бы мучиться.

– Ступай, – ответила мама. – Сперва договорись с Сылуном, захочет он или нет.

– Сперва надо спросить у его двоюродных бабки и деда!

– Да им и дела до него нет, с чего это надо у них спрашивать?

– Всё равно спросить надо. Он их, Пэнов, а не твой. Скажут ещё, что ты его украла.

Мама подумала и решила, что он прав. А потому она стала спокойно ждать вестей от дядьки Вэньгуя.

Ждала-ждала, но вестей не было. Тогда мама отпросилась у бригадира и решила отправиться к Вэньгую сама – узнать, как и что. Её никак не отпускала мысль о Сылуне и о его бедной младшей сестре, которая умерла просто потому, что всем было на неё наплевать. У неё болело от переживаний сердце. Она страшно боялась, что с Сылуном тоже может случиться что-то непоправимое.

Бригадир по старому обыкновению стал орать на маму:

– Экая ты дрянь!

Мама ответила:

– Дрянь так дрянь. Потеряю день и ладно. Мне нужно сбегать к Вэньгую.

Дядька Вэньгуй встретил её с кислой миной:

– Оставь это дело, сестра. Ничего не выйдет.

– Это ещё почему? Они не согласны?

– Да, они никогда не пойдут навстречу.

– Я же снимаю с них такое бремя, чего они не соглашаются?

– Говорят, даже если Сылун помрёт от голода и холода – это не твоё дело. Говорят, чтоб ты и думать забыла о нём. Ещё сказали, что ты хорь, ходишь по их куриную душу, замышляешь недоброе.

– Что я замышляю?

– Говорят, хочешь Сылуна сбыть с рук, уморить его хочешь.

Услышав это, мама просто взбесилась:

– Да чтоб их предки до восьмого колена в гробу перевернулись! Хотела как лучше – и на тебе пожалуйста! Думают все такие, как они, змеи подколодные! Я это так просто не оставлю!

Все родные дядьки Вэньгуя стали уговаривать её успокоиться:

– Да что ты им сделаешь? Что ты кому докажешь? Сылун тебе действительно никто, думаешь, тебе под силу их переспорить? Не ищи себе лишних приключений!

– Неужели всем наплевать, как они относятся к Сылуну? Дядька Вэньгуй сказал:

– Сылун им всего лишь внучатый племянник, не родной внук – вроде и надо бы заботиться, а с другой стороны – оставь всё как есть, и тебе никто ничего не скажет. У тебя ничего не выйдет.

– А как же власти? Неужели им тоже нет дела до сироты?

– Да уж позаботились – в бригаде ему выделили пайку, ни на крошку не обманули.

– А кто будет обстирывать? Кормить? Следить за учёбой?

– Сам Сылун и будет. Бабке с дедом нет дела, а значит, и никому другому дела нет.

Мама разочарованно спросила:

– Что ж мне делать – просто смотреть, как он помрёт с голода?

Жена Вэньгуя ответила:

– Не помрёт. Будь покойна.

Мама сказала:

– Пусть так, а если вдруг заболеет, не дай бог, как его сестра? Помрёт, так никто и знать не будет.

– А это уж от судьбы зависит, – отозвалась жена Вэньгуя. – Только от Сылунова везения.

Мама подумала и снова спросила:

– А Сылуна-то спрашивали? Он сам как?

Вэньгуй ответил:

– Не спрашивали. Раз старшие не велят, что толку? Дети взрослым не указ.

Глядя, как скривилась мама, всё семейство Вэньгуя снова принялось её уговаривать:

– Лучше уж оставить всё как есть, они никогда не разрешат тебе забрать его, просто забудь об этом и всё.

Мама оставила все разговоры. Она спряталась в бамбуковой роще за домом и оттуда наблюдала за Сылуном.

Когда замурзанный, неряшливый Сылун, нечёсаный и неумытый, возник перед её глазами, мама заплакала: «Грех-то какой, Цзяюнь! Сын твой похож на чёрта! Чтоб тебе там не лежалось!»

Каким бы холодным ни был день, Сылун ходил везде босиком, в тонкой одежде. Маме было холодно смотреть на него, до дрожи. Он сбегала в уездный город и купила ему пару обуви, а потом бесшумно поставила её перед его воротами.

Потом она ушла.

Чего она никак не могла и представить, так это того, что Сылун будет ждать её за околицей соседней деревни. Когда мама увидела зачуханного Сылуна, она побежала к нему и закричала: