Полная версия

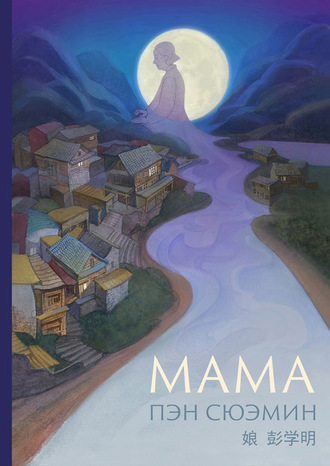

Мама

Обычно сил мне было не занимать, к тому же я только что исполнился невероятных отваги и гордости. Конечно, я не раздумывая согласился. Я уложил их всех на землю одного за другим. Даже тех, кто вдвоём накидывался на меня.

Отчимов сын увидел, что им меня не сделать, и сказал:

– Да ты просто зверь! Давай ты ляжешь на пол, а мы навалимся сверху – если сумеешь выбраться, вот это будет по-настоящему круто!

Я подумал: «Ну ладно, это как в шашках – сперва поддаёшься, потом выигрываешь, идёт! Лягу на пол, они навалятся сверху, и я снова выиграю – подброшу их всех до потолка».

Когда на меня навалились трое, я безо всякого труда вывернулся из-под них и уложил их одного за другим на землю.

Когда набросились шестеро, я немного напрягся, но всё-таки скинул их с себя и припечатал к полу.

Когда собралось больше десяти человек, я завертелся под ними угрём, но никак не мог выскользнуть на свободу.

Мы схватились намертво. Спустя полчаса я всё ещё не мог скинуть их с себя. Сестрёнка, которая наблюдала всю эту борьбу, аж расплакалась с досады. Она подбежала к нам и принялась стягивать их с меня, умоляя отпустить, но все были так погружены в радость своей победы, что просто её не слышали. Тогда сестра побежала домой за мамой.

Когда мама увидела, что меня распластали как кусок теста, её гневу не было предела. Она схватила палку и принялась дубасить моих обидчиков. Скоро их ряды поредели. Потом настал мой черёд. Мама била меня и кричала:

– Тебе сказали «спрыгни» – ты и спрыгнул, завтра скажут «жри говно» – ты и будешь жрать! Целыми днями пресмыкаешься перед ними, ползаешь как улитка! Пришибу к чёрту! Хамово отродье! Ты погляди на себя! Придурок!

Тогда я совсем не понял, что мама испугалась за меня. Мне казалось, что она делает из мухи слона и устраивает скандал на пустом месте. Я сказал:

– Мы так хорошо играли, а ты всё испортила. Что ты меня бьёшь? Что ты их бьёшь?

Мама не унималась:

– Ещё дерзишь?! Хорошо играли – прыгали с потолка, идиоты. Совсем жизни не жалко? Весело ему было, что чуть не сдох. Лучше я тебя сама пришибу, козла такого! Поглядим, весело ли тебе будет!

Когда я увидел, что мама лупит меня как сумасшедшая, я понял, что она и правда разозлилась. Я вскочил на ноги и бросился бежать. Мама бросилась с палкой за мной следом.

Спрятаться было негде. Я скатился с горы прямо в долину. Даже потерял по дороге тапки.

Мама не могла меня догнать. Она остановилась на полпути, задыхаясь от гнева, и стала орать в пустоту. Она кричала, что бес попутал её родить такое чучело, такого тупорылого недоумка, который сносит все издёвки да ещё и зовёт народ над ним поиздеваться. Кричала, что в Шанбучи все козлы, даже дети, что нет ей и её кровинушкам здесь никакой жизни.

Вечером, когда я вернулся домой, мама ещё не остыла. Она прикрутила меня к шкафу и выпорола как следует.

Делала она это не со зла. Она просто хотела, чтобы я как следует всё запомнил. Мама сказала:

– Не вздумай никого обижать. И тем более давать другим себя обижать. Угодничать, унижаться перед другими – это самое стыдное, самое позорное на свете.

Потом средняя дочка Шан Ханьин, жены младшего Куна, сказала нам, что отчимов сын это всё заранее придумал. Что он хотел от меня избавиться.

Неудивительно, что они забрались на балку, но никто так и не решился прыгнуть. Только я один, как дурак, сиганул вниз. Неудивительно, что все ребята, которые обычно так дружили со мной, в тот день навалились на меня и душили меня из последних сил.

Разве мама била меня? Нет, она лупцевала собственную душу.

Когда мама узнала, что я безбожно заискивал перед товарищами, она разозлилась ещё сильнее. Она опять привязала меня к шкафу и снова отделала как следует. Мама твердила:

– С детства надо знать себе цену.

– Будешь прогибаться, я тебя закалю как следует!

С тех пор с таким трудом стаченная мной дружба совсем расползлась по швам. Мы с сестрой опять стали никому не нужны и вернулись к своему безнадёжному одиночеству.

А ненависть сводного брата ко мне становилась всё сильнее. К маме тем более. Как бы мама не старалась сделать ему хорошо, он всё равно встречал её злобным лицом. Все детские сказки про мачеху были плохие, и мачеха в них всегда была плохая. Бессердечная, ядовитая, мерзкая, как куриный помёт.

Поэтому когда люди стали говорить отчимову сыну: «Чего ты зовёшь её мамой? Твоя мама давно умерла, давно на небе обретается. Будешь звать её мамой, так твоя родная мама не сомкнёт глаз», – он и правда перестал называть маму мамой. Иногда он даже называл её по имени[6].

Дети от природы не злые и не добрые. Вся их злость и доброта приходят от взрослых. Мама часто говорила: «С кем поведёшься, от того и наберёшься».

Когда отчимов сын перестал звать маму мамой, я тоже перестал звать его тятю тятей. Око за око, зуб за зуб. Мы жили под одной крышей, но были друг другу как чужие.

Каждый день я сидел на огромном валуне и отупело смотрел на разбегающиеся перед глазами безлюдные горы. Ястреб, который каждый день одиноко парил в небе перед глазами, был как моё сердце. В нём было пустёхонько. Бессчётным уступам не под силу было сдержать напор ястребиных крыльев. Не сдержать им было и мою тоску, моё одинокое томление. Это оно кружилось в воздухе, оно летело, прижимаясь к горным склонам. Я закрылся в этом одиночестве. Оно давало мне силу. Моя целеустремлённость росла день ото дня, пока не стала внушительной, несгибаемой, звонкой и певучей. Теперь я уже не боюсь ни власти, ни могущества, не заискиваю перед ними, не стремлюсь к ним – всё благодаря маминому уроку. Я не бегу за славой, не верю чужим словам, не вожу компанию с недостойными людьми, не страшусь зла – всё благодаря тому, что дала мне мама.

Человек с сердцем раба при всей своей молодцеватости всё равно останется презираемым подлецом.

Человек, который только и знает пресмыкаться перед другими, при всех выдающихся заслугах так и будет тряпкой.

Только если в любых делах он будет помнить про свой внутренний стержень, он станет человеком с большой буквы, внушающим благоговейный трепет.

Глава 5

Битва мамы со всеми родственниками отчима началась, когда мне было десять лет, глубокой осенью.

Эта осень была очень красива, как почти каждая осень на западе Хунани. Осень в горах, несмотря на заморозки и холодные ветры, была полна полевых цветов и ягод. Красота была повсюду. В тучной Хунани растения цвели круглый год. Эти дикие цветы гор были полны дикарского непокорства – они распускались в любую погоду, на любой земле, в любое время суток, обволакивая всё своим цветением. Алые, жёлтые, белые, розовые, пурпурные, оранжевые – они протискивались наружу сквозь зелень гор, вытягивались вверх и щеголяли своими яркими нарядами. Были робкие, стыдливые, таившие свои бутоны, были полные жгучего жара, которые брали тебя с потрохами, были сдержанные, немного отстранённые, словно застывшие в нерешительности, были серьёзные и строгие, державшиеся с непринуждённым достоинством, были и нежные, полные любви и ласки. Когда цветы, одевавшие каждую ветку и каждую травинку, опадали, на их месте появлялись плоды, на месте каждого цветка раскрывался целый фруктовый сад, горы превращались в настоящие кладовые.

Эти плоды, выходившие из недр цветов, напитанные сладкой росой и ароматом природы, были слаще и душистей любых посаженных человеком. «Пузырьки», и ранние, и поздние, дикая вишня, дикий виноград, груши-дички, мушмула, акебии[7], дикие киви, дикая малина, дикая ежевика – огромный-преогромный сад. Для детей сбор всего этого урожая неизменно превращался в одно из главных развлечений.

В тот день мы шли домой из школы и заметили, что красные «пузырьки» на кустах за одну ночь созрели, налились алым соком. Мы с торжествующими криками набросились на обвивавшую горы зелень. Это были ягоды колючего лоха, далеко не самые вкусные из диких ягод. Но поспеть успели они одни. Размером и формой они были похожи на катышки овечьего помёта, на красные бусины, густо рассыпанные по зелени гор. Налитые кисло-сладким, ярко-красным соком, они торчали, как алое вымя, и манили нас так, что рот сам наполнялся слюной.

Я точно добежал самым первым и нарвал больше всех. Когда я стрелой метнулся в самую гущу, то уже налившиеся соком ягоды, задетые лёгким движением моей руки, упали мне прямо в карманы. Ребята как рой налетели за мной следом, они рвали ягоды с кустов, вырывали их друг у друга, набивали полные рты и запихивали их в портфели. Они галдели, как стайка сорок. Один кричал: этот куст мой! Другой взвизгивал: нет, мой! Все суетились, тянули кусты на себя, и было страшно весело. Наконец все кусты разобрали, каждый устремился в свою сторону, и никто больше не задевал других. Но отчимову сыну всё не было покоя. Он кликнул нескольких детей своих родственников, и они накинулись на мой куст, захватили мои владения и мою добычу. Когда они поняли, что им меня не одолеть, они оттянули назад упругие ветки и отпустили их – удар пришёлся мне прямо по лбу. Кусты лоха покрыты колючими иголками, которые растут рядами, как зубья у пилы. Самые большие размером с мизинец взрослого человека, самые маленькие – как вышивальные иголки, невероятно острые.

Я стоял на невысоком холмике, а они выше меня, на пригорке, – ветки выстрелили мне точнёхонько по голове. Их компания повторяла свой трюк раз за разом, иголки вонзались мне в голову снова и снова, и хотя мне было больно, я делал вид, что ничего не происходит. Мне хотелось нарвать побольше ягод, чтобы угостить маму и сестрёнку. Моя душа была захвачена этой радостью. Радостью работы. И радостью её плодов. Радостью победителя.

Я не знал, что свежая кровь уже залила мою голову, лицо и шею. Не знал, что на осеннем ветру она давно загустела и покрыла меня пятнами. Я потерял всякую чувствительность. Только когда на дороге появилась какая-то тётка, они прекратили свою атаку. Она спешно вытащила немного целебной травы, разжевала её и приклеила мне на лоб. Так я был спасён.

Можно было догадаться, как удивилась и в какое бешенство пришла мама, когда, залитый кровью, я влетел в дом вместе с порывом холодного осеннего ветра. Мама заголосила и побежала за плошкой горячей воды, чтобы смыть с меня застывшие пятна. Волосы уже успели слипнуться от крови и превратиться в стальной шлем. Маме пришлось их долго размачивать. Вода в миске быстро стала красной. Словно вытекла такой из маминого сердца. Когда, смыв кровь, мама увидела, что вся моя голова усеяна обломанными иголками, она заревела, как роженица. Иголки больно жалили её душу. Она стала осторожно вытаскивать завязшие в коже иглы, но они цеплялись за волосы, и выходило очень долго. Тогда мама стала брить меня налысо.

Когда это случилось, вся деревня сбежалась на меня посмотреть. Кто-то прибежал из озорства. Кто-то прибежал из жалости. Кто-то – просто поглазеть на шумиху. Я боялся, что мама сцепится с деревенскими, что она осрамится, что они станут драться и выйдет страшное позорище. Не хотел, чтобы мои приятели толковали потом, что мама живёт с деревенскими как кошка с собакой, а потому я никак не хотел признаваться, кто сотворил это безобразие. Я говорил, что это я сам сделал нечаянно.

Детская ложь никогда не бывает шибко умелой, уши всегда торчат наружу. Мама очень быстро узнала, что всему виной отчимов сын. Она бросилась бегать по домам всех, кто приложил руку к этому «злодейству». Мама становилась у ворот и, уперев руки в боки, кричала: «Мать родила, да ничему не научила! Решили чужими руками моего сына извести? Попробуйте-ка со мной справиться, смотрите только зубы не обломайте! Вот она я, ну-ка!»

Виновные, прекрасно понимавшие, что есть за ними грешок, сперва не решались даже откликнуться. Но мама расходилась чем дальше, тем больше, и вот уже дверь открывалась ей навстречу, и оттуда вылетали яростные кулаки и брыкающиеся ноги. Народу было много, и слабая одиночка была против них не больше муравьишки.

Раны на теле матери, конечно, не могли подарить ей отчимова сочувствия. Всё это были его родные, и ради мамы он бы ни за что не пошёл сводить с ними счёты. Тем более что его родной сын был главным зачинщиком. В этой деревне все, кроме Кунов, были друг другу родственники. Деревня пряталась так высоко и далеко в горах, что народ не женился на пришлых, женщины не выходили замуж в другие места – и постепенно все переженились друг на друге, а родственные связи запутались, как клубок лозы.

Отчим не только не отругал своего сына, но, наоборот, зверски избил маму.

Мама была как неприкаянная, беспомощная овечка, доставшаяся на забаву волчьей стае, терзавшей её, пока она не упадёт на землю.

Так они и собачились изо дня в день.

Так отчим день за днём избивал маму.

В конце концов, зажатая в тиски, она решила, что ей не спасти детей, не стать им настоящей защитницей. Она решила выбрать смерть. Ей казалось, что если она умрёт, то мы с сестрой останемся сиротами и станем сынами партии и правительства. Никто больше не посмеет нас обижать. Кому это по силам? Такому быстро придёт конец.

Однажды тёмной ветреной ночью она взяла верёвку, пошла на холм за домом и повесилась.

Слава богу, мы с сестрой это вовремя обнаружили. Рыдая, мы спасли маму от смерти, с которой она вот-вот должна была свидеться.

Чтобы мы с сестрой могли спокойно учиться, мама развелась с отчимом. Две горькие тыквы с одной плети, жавшиеся друг к другу, упали на землю, отсечённые ножом судьбы, – и раскололись на части. Их горькие семена упали в почву, и из них выросли ещё более горькие побеги.

Глава 6

Мама не хотела расходиться. Она истощила всё своё воображение, пытаясь хоть как-то поправить положение.

Она и так уже разводилась трижды, и если б развелась ещё раз, то что бы тогда стали говорить деревенские? Никто бы на неё не взглянул. К ней бы относились как к грязной, развратной, безнравственной корове. Мысль эта была для неё невыносима, она не могла позволить себе проиграть. Её дурная слава, наша с сестрой трудная судьба, тяжесть её каждодневной жизни – всё давило маме на плечи, как горы. У неё не осталось никакого выбора, никакого пространства для манёвра. Она цеплялась за отчима как за последнюю соломинку, как за последнюю возможность вернуть себе самоуважение, своё женское достоинство.

Она молила его со слезами на глазах и тем покупала на несколько дней его расположение.

Мамина безраздельная забота ненадолго трогала отчимово сердце.

Но все его родные жили в той же деревне. Они не хотели, чтобы мама или мы перетягивали отчима на свою сторону. Они вечно наушничали у нас за спиной и убеждали отчима сбросить с себя такую обузу. И так волочишь на себе бутылёк с маслом, да на спину вдобавок жёрнов наваливаешь, удивительно, как ещё не распластался в лепёшку! Особенно старалась отчимова двоюродная сестра. Она всякий раз по собственному почину бросалась ухаживать за его сыном как за своим собственным. Вмешивалась во все их дела. Мама чувствовала себя от этого очень неуютно. Несмотря на это, ей приходилось лавировать, чтобы сохранить видимость благополучия. Ох, зачем она столько раз разводилась?

Чтобы не разойтись ещё раз, мама даже хотела накормить отчима приворотным зельем!

В наших местах его называли няня яо. Такое снадобье использовали, чтобы добиться любви или спасти брак. Когда кто-то влюблялся до умопомрачения, а предмет его страсти проявлял полнейшее равнодушие, безумец часто пускался во все тяжкие, чтобы спасти положение. Средство это было не опасное, его изготавливали по местному рецепту из трав или насекомых.

Мама варила своё зелье из жуков.

Когда я вернулся в тот день домой из школы, то с удивлением увидел, как мама ловит перед домом какую-то козявку. Я спросил её:

– Ты чего творишь?

Мама мгновенно спрятала руку за спину. Видно было, что она смешалась. Увидев, что это всего лишь я, она успокоилась.

– Ничего, – сказала мама. И попросила меня никому не говорить.

Услышав это, я насторожился. Мама наверняка занималась каким-то непотребством, иначе бы она не напряглась так, не стала бы запрещать мне болтать об этом. Я спросил:

– Ты чего собралась делать?

Мама не ответила.

Когда она промолчала, я ещё больше уверился в том, что мама занимается чем-то неприличным. Ну куда это годилось? Учителя твердили нам, что нужно бороться с нездоровыми поветриями и вредными происками. Разумеется, мне следовало выступить. Я сказал со всей серьёзностью:

– Если не скажешь, что ты делаешь, я всем расскажу.

Тогда мама притянула меня к себе и прошептала:

– Твой новый тятя не хочет нас больше, хочет разойтись. Если так, то мы останемся никому не нужны. Некуда нам будет приткнуться. Если скормить ему этого жука, он одумается, перестанет так себя вести.

Когда я услышал, что отчим собирается разводиться, я страшно обрадовался и закричал:

– Вот здорово! Наконец-то свалим из этого чёртова места, от этих чёртовых родственников!

Мама ответила:

– Много ты понимаешь. Тогда нам вообще некуда будет податься. По миру пойдём. Пока мы здесь сидим, твой новый тятя, какой бы он ни был, всё равно при нас. Всё есть куда притулиться.

Я не упорствовал, а начал помогать маме поймать жука.

Жук был серый. Назывался он муравьиный лев. У него не было жёсткого панциря и не было крыльев. Он был весь пухленький, похожий на гладкую куколку, размером с зёрнышко кукурузы. Обычно он прятался где-нибудь в земле, у стены дома, особенно ему нравилось сидеть у цоколя опорного столба. За годы там накопился толстенный слой песка и пыли. Там в пыли жук сидел и дремал. Когда он залезал в своё укромное местечко, то крутился, как маленький волчок, а мягкая пыль ложилась аккуратной воронкой. В этих маленьких воронках можно было откопать немало жуков. Забавно было, что жуки понимали человеческую речь. Когда человек приближался к кучке песка и начинал тихонько звать муравьиного льва – шу-шу-шу, – чтобы тот выходил наружу, пыль воронки приходила в движение, и жук действительно показывался на поверхности.

Мама высушила на огне с десяток таких жуков и смолола их в порошок. Когда рис почти сварился, она открыла крышку кастрюли, всыпала по краешку порошок, а потом хорошо размешала.

За ужином весь посыпанный жуками рис достался отчиму.

Когда отчим принялся за еду, моё сердце замерло от напряжения. Острее, чем у мамы. Я боялся, что отчим всё поймёт и не станет есть, все мамины усилия пойдут тогда прахом, а ей достанется вместо ужина порка. Ещё я боялся, что он съест и отравится насмерть и выйдет страшное дело: отчим превратится в духа-мстителя, а мама пойдёт под суд. Хотя мама уверяла меня, что это совершенно безопасно, я еле сдерживался, чтоб не крикнуть: не ешь! Если бы он начал ворошить рис, что-нибудь там выглядывать, моё сердце точно выпрыгнуло бы ему в миску.

Слава богу, небрежно относившийся ко всему отчим ничего не заметил.

И, слава богу, не отравился.

Мамино приворотное зелье на много лет заставило его сменить гнев на милость.

Спустя годы я всё задавался вопросом: почему эти жуки делают такие воронки? Наверняка потому, что у них, засыпанных песком, идёт кругом голова, вот они и наверчивают круг за кругом. Или потому, что они всё крутятся и крутятся – до головокружения. Ещё я думал: почему мама решила делать из них приворотное зелье? Наверняка потому, что отчим тоже стал бы ходить по кругу, как эти жучки, и в конце концов упал бы ей в объятья.

Быть может, во всём в мире есть свой тайный смысл, своё предначертание.

Быть может, в этих колдовских заговорах, приворотных снадобьях есть своя наука. Как бы то ни было, любовь без чувства и семья, где царит одна нищета, рано или поздно должны затрещать по швам и рассыпаться. Каждый устремится в свою сторону. Самое лихое снадобье не сумеет подлатать вялую жизнь души, едва теплящееся чувство.

Весь смысл этого приворотного зелья вовсе не в его таинственном очаровании, но в прочной привязанности человека к человеку. В упорстве. В бессилии. В бесконечной горечи.

Глава 7

В те времена получали мы все по трудодням.

Когда работали всем коллективом, то считали единицы работы. Полный трудодень равнялся десяти таким единицам. Их определяли в зависимости от возможностей работника. Когда доля в коллективном труде была определена, она оставалась неизменной всю жизнь. В народных коммунах все крестьяне назывались пайщиками. У каждого была своя книжица для записи единиц работы. Туда вписывали всё, что человек успевал наработать за день. Когда в конце года распределяли довольствие, то считали трудодни. Каждому выдавали продпаёк.

Мама тогда ещё не была слабой и болезной, наоборот, она была очень здоровой, но за каждый день получала только на шесть единиц. Эта доля в общем доходе определялась всем миром. У мамы, чужой, одинокой, разведённой, обременённой детьми, не было никакой поддержки, тем более что всё огромное семейство Цзиней сделалось её врагами. То, что за мамой было записано шесть единиц, было несказанной милостью небес.

Она склоняла голову перед чужими порядками. Чтобы получить больше единиц в свою книжечку и больше пайка, мама первая бежала выполнять самую тяжелую работу, даже пахала в поле наравне с мужчинами.

Я до сих пор помню ту грозовую ночь.

Я никогда её не забуду.

В тот год всю зиму стояла страшная засуха. Наконец деревня вспыхнула, как сноп сена. Под раскатистые удары грома дождь полил как из ведра. Все мужчины нашей деревни, как солдаты, бросающиеся в атаку, ринулись на поля с факелами в руках. Они спешили пахать, пахать, пахать, пока дождь не перестал.

Мама тоже вынырнула из сна и, взвалив на спину плуг, погнала вола на холм.

Гром ударял раскатами.

Вспышки молний озаряли небо.

Порывы чёрного ветра скатывались с гор.

Мама, увязая ногами в грязи, распахивала пядь за пядью слежавшуюся землю.

Она вспахивала сам безумный ветер.

Она сеяла проливной дождь.

Она сажала слепящие зарницы.

Она втыкала рядами раскаты грома.

Падала вновь и вновь.

Раз за разом поднималась.

Эта мамина чёрная ночь вся пропиталась дождевой водой, грязью и кровью.

Когда рассвело, поле было распахано. У мамы в глазах потемнело, и она как подкошенная повалилась на землю.

Слава богу, Шан Ханьин, жена младшего Куна, увидела это и спасла маму. Во всей деревне она одна была ей опорой и прибежищем.

Хотя в деревне у неё не было родственников, никто не осмеливался обижать Шан Ханьин. Всё потому, что она была секретарём партячейки в большой производственной бригаде, а её муж Кун Цинлян был милицейским комиссаром народной коммуны. К тому же она была человек сердечный, прямодушный, справедливый. Её поддерживала вся бригада.

Шан была удивительно доброй. Она помогала всем, у кого случалась беда. Всем, кому было горько, она находила способ добавить немного сладости. Даже несчастную Хуан, из бывших, она мучила чисто символически. Начальство держало её, как секретаря, в ежовых рукавицах, а потому она никак не могла не приложить к этому руку. После публичной порки она относила старой Хуан в помощь риса и прочей еды. Нашей семье повезло стать предметом её всеохватной заботы. Всякий раз, когда маму в деревне обижали, она шла жаловаться тётушке Шан, и та утешала её, а потом проходилась по отчиму и всем маминым обидчикам. И они утихомиривались – на какое-то время. Когда муж Шан Ханьин отлучался, она оставалась в доме за старшего. На ней были все их шестеро детей и старенький дед. Её дочка вышла замуж за Тяня из той же деревни. Средняя дочка и старший сын были со мной примерно одного возраста, а младшая дочь и младший сын – как моя сестрёнка. Самая младшая девочка была совсем малышка. Мы с сестрой часто ходили в дом к Кунам играть и, заигравшись до ночи, там и оставались «отдыхать». В Хунани так говорили, имея в виду «остаться на ночь». Казалось, что так звучит совсем по-родственному, по-свойски.

На самом деле не было никакой нужды оставаться на ночь в чужом доме. Деревня была маленькая, и даже ночью можно было на ощупь за пару минут добраться при свете луны до своего двора. Но иногда, когда дети заигрывались и не хотели расходиться, они оставались отдыхать друг у друга.

Детская и юношеская дружба подобна едва пробившемуся ручейку, светлая и чистая, бескорыстная, непорочная, сердечная – о такой вспоминаешь всю жизнь. Лучше бы люди вообще не вырастали. Когда они вырастают, амбиции и жажда выгоды растут с ними, становятся фрагментами их тел и потихоньку перерождаются.

Когда мама развелась с отчимом, она не съехала в тот же день. Мы продолжили жить с отчимом под одной крышей, даже в одной комнате. Когда отчим со старшим братом делили хозяйство, отчиму достался всего один дом, но зато высокий и просторный. Такой просторный, что его можно было разделить надвое, такой высокий, что можно было сделать два этажа. Тогда в горах повсюду росли старые деревья. Народ обходился местным лесом. Строили ввысь и вширь. Мы разделили дом на две половины и продолжали жить как ни в чём ни бывало. Отчим был очень недоволен решением суда, но ничего не мог с этим поделать.