Полная версия

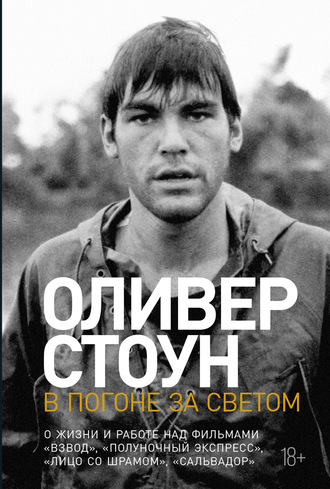

В погоне за светом. О жизни и работе над фильмами «Взвод», «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом», «Сальвадор»

Моя мать, как и многие французы, влюбилась в американские фильмы 1930-х годов. Звезды кино того времени – Джоан Кроуфорд, Кэтрин Хепберн, Норма Ширер, Грета Гарбо, Бетт Дейвис – стали ее ролевыми моделями. После того, как она прочла бестселлер писательницы Маргарет Митчелл с эпическим названием «Унесенные ветром» (Autant en Emporte le Vent[5]), она мечтала увидеть экранизацию 1939 года, которую обсуждали во всех уголках США. Фильм вышел на экраны в самый подходящий момент – пору грез предвоенных лет. Моя мать воображала себя Скарлетт О'Харой в исполнении Вивьен Ли – страстной и независимой женщиной, готовой пройти через преисподнюю, чтобы сохранить Тару – ее семейную плантацию. Она вместе со Скарлетт сначала была влюблена в жениха другой героини – нерешительного, но благородного аристократа-южанина Эшли. В дальнейшем она увлекается вместе со Скарлетт чужаком без какой-либо капли благородства Реттом Батлером, который обращался со Скарлетт как с тем, кем она в сущности являлась, – избалованным ребенком. Роль Ретта исполнил любимый мужчина моей матери – усатый ухмыляющийся Кларк Гейбл, мегазвезда пика американского кинематографа, до начала конца «золотой поры». Это время, когда Европу охватила война («Унесенные ветром» выйдет на экраны Франции только в 1950 г.). Великая творческая энергия и страшная разрушительная сила тесно переплетены и подпитывают друг друга во всем.

Моя мать по натуре была бунтаркой. В 18 лет она получила диплом бакалавра в лицее Сент-Мари-де-Нёйи[6]. Годы напряженной работы ее родителей позволили накопить денег на скромный пятиэтажный дом с 40 комнатами на улице Катр-Фиc (буквально «улица четырех сыновей») в парижском квартале Марэ – одном из старейших, пусть и не самом фешенебельном в то время районов столицы Франции. Здание называлось «Отель д'Анвер[7] – Все современные удобства». Под этим подразумевались ванна на каждом этаже, горячая вода по запросу, раковина и биде в каждой комнате. Семья сдавала в аренду на долгосрочной основе комнаты местным жителям среднего достатка и экспатриантам, покинувшим страны победнее, например, Польшу и Румынию. Моих бабушку и дедушку в семье звали «Мемé» и «Пепé». Они дали своей единственной дочке все лучшее, что было доступно им, больше, чем своему единственному сыну. У этой девушки была сила духа, она хотела подняться над своей социальной группой. Каким-то образом она смогла заполучить членство в эксклюзивном парижском спортивном клубе Racing Club de France[8] в Булонском лесу, членами которого являлись привилегированные представители светского общества.

Здесь Жаклин Годде каталась верхом и брала барьеры на лошадях, плавала, играла в теннис, каталась на коньках, ходила на свидания и в кино, сидела в кафе. Сложно понять, кто твоя мать на самом деле, когда ты знаешь ее лишь с определенного возраста. Но, судя по намекам, оставшимся на фото из старых альбомов, она была «кокеткой», так французы ласково называют девушек, которые пользуются вниманием сразу нескольких солидных мужчин – «завсегдатаев парижских Больших бульваров», как их окрестили французы. Мама иногда рассказывала мне о том потрясении, которое она пережила в 17 лет: готовясь к выходу в свет, она впервые накрасила губы помадой, и Пепé, в шоке от ее наглости, отвесил ей тяжелую пощечину, заставил ее стереть помаду и остаться дома. Во Франции тогда много шлепали и били подрастающее поколение, и это считалось приемлемым. Но моя мать не забыла этот момент унижения. Родом с горных кряжей департамента Савойя на юго-востоке Франции, она отличалась высоким ростом, статной фигурой и хорошим здоровьем. Она напоминала Ингрид Бергман: воплощенная красота с завораживающей улыбкой, которая в течение всей ее жизни привлекала к ней множество друзей. Может быть, иногда даже слишком, как казалось мне. Впрочем, это не относится к нашей истории.

Много лет спустя она запишет в альбоме, который оставила моим детям – своим внукам: «У меня была цель – выйти замуж. Родители воспитали во мне хорошую будущую жену. Готовка, вышивание, языки, ведение домашнего хозяйства и тому подобное. Все на старый манер. Я помогала моей матери, ухаживала за собаками, прибирала в своей комнате, разбирала одежду, проявляла уважение к старшим. Хорошие манеры, вежливость и доброта по отношению к простым людям, неизменная безыскусность и искренность, будь то при встрече с королем или в общении со слугой». После лицея мама поступила в кулинарную школу, которая позже приобрела большую славу, – Le Cordon Bleu. Она также ходила на курсы по «puériculture» – подобающему уходу за младенцами «comme il faut»: «как дóлжно». Приблизительно в этот период состоялась ее помолвка с красивым молодым человеком, чемпионом по теннису из Racing Club, парнем из хорошей семьи, занимавшейся торговлей биржевыми товарами. Это был еще один шаг на пути к лучшей жизни. Родители гордились ею.

Ее отцом был Жак Годде, крупный и предприимчивый человек ростом почти два метра. Он переехал в Париж, чтобы проходить стажировку в области кулинарии и гостиничного дела. К 1912 году он уже был в США и работал су-шефом[9] в роскошной гостинице «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке. Но он вернулся домой, чтобы дать отпор «грязным бошам»[10] в «Великой войне», которая начиналась как дешевая балканская оперетка в 1914 году и завершится только в 1918-м, когда половина целого поколения французов в возрасте от 18 до 35 лет были или убиты, или ранены в жесточайшей бойне. Пепé участвовал в войне начиная с битвы на Марне в 1914-м, прослужив в качестве повара в траншеях до самого 1918 года. Он рассказывал мне истории о войне. Наибольшее впечатление на меня, сидящего у него на коленях, производили его рассказы о газовых атаках. Он женился после войны на моей бабушке Адель Пеле-Колле. Она была родом из все того же департамента Савойя. С того момента они оставались неразлучны всю свою жизнь.

Следующее поколение немцев взяло реванш за Первую мировую войну, вступив в Париж в мае 1940 года. Моей матери тогда было почти 19 лет. В городе ввели жесткий комендантский час, который погасил любые проблески веселья и ночных развлечений. Все продукты, особенно мясо, выдавали строго по карточкам. Настоятельно рекомендовали исключить встречи с друзьями. Ожидание в очередях стало обыденностью. Наконец, возможно, самое худшее заключалось в запрете получения достоверных новостей извне. Немцы были вежливые, бесчувственные, проницательные и, что наиболее важно, методичные. Они пугали французов. Немцы регулярно навещали дом родителей мамы, чтобы проверить документы у их постояльцев с тем, чтобы выявить среди них «проблемных» людей: смешанной крови и еврейского происхождения. Родители постоянно наставляли маму: «Никогда не заговаривай с немцами, переходи на другую сторону улицы и проверяй, чтобы у тебя всегда при себе было удостоверение личности». Мама старалась не краситься, одевалась в безвкусную одежду и уродливую обувь на пробковой подошве. Это продолжалось целых четыре года. Она ненавидела немцев пуще любой заразы и намеревалась наверстать все, что было упущено за эти годы, как только наступит ее день. Она будет веселиться. Веселиться до упаду.

Военная обстановка начала меняться после потрясающей победы СССР в Сталинградской битве в 1943 году. Красная армия начала вытеснять немцев с территории России назад, в Восточную Европу, в то время как союзники застряли в Италии. Наконец, в июне 1944-го произошла высадка союзников в Нормандии, и к августу Париж был освобожден. Мир неожиданно закрутился вокруг новой оси. Все прошлые жесткие правила были отменены. Прибывшие с деньгами, нейлоновыми колготками, сигаретами смешливые американцы выглядели как боги в глазах бедных французов. Однако до окончания войны оставалось еще девять тяжелых месяцев. Под натиском союзнических войск с запада и под напором русских, которые ценой большой крови сокрушали военную машину Германии на востоке и затем квартал за кварталом брали Берлин, от нацистской империи к маю 1945 года остались одни руины.

Именно в этот месяц, в день, напоенный ароматами весны, мой отец, подполковник Луи Стоун, увидел мою мать, направляющуюся на велосипеде в Racing Club через город, в котором все еще не было автомобилей. Он поддался импульсу – на мой взгляд, это лучший образ действия – и последовал за ней на своем велосипеде. Где-то в районе Булонского леса он намеренно столкнулся с ней, извинялся и, изображая, что он потерялся, попросил сориентировать его. Мне очень хотелось бы быть там в этот момент, чтобы записать их первые слова друг другу. Романтичной 24-летней француженке было крайне тяжело отказать этому темноволосому, здоровому как бык, симпатичному молодому человеку, с щербинкой между зубами и нахальными манерами Гейбла в военной форме. В свою очередь, как мог он, служа у Дуайта Эйзенхауэра в парижской штаб-квартире Главного командования союзных сил, не воспользоваться своими преимуществами, чтобы поухаживать за местной девушкой, живущей по талонам? Он недурно изъяснялся по-французски и был решителен, настаивал на повторной встрече и умудрился заполучить ее адрес, хотя он и казался ей староватым в его 35 лет по сравнению с ее женихом, которому было чуть за двадцать.

К ее удивлению, на следующий день он наведался прямо к ней домой (телефоны тогда еще не были повсеместно распространены) и в стилистике Ретта Батлера представился застигнутой врасплох семье, отметая любые протесты с ее стороны с упоминанием помолвки. В дело пошли подарки, приобретенные в магазине для американских военных: он принес с собой окорок, кофе и шоколад и полностью очаровал этих французских «крестьян», на которых большое впечатление произвел тот факт, что он был офицером при «le général Eisenhower» – генерале Эйзенхауэре. Английский был легким для изучения языком, и языком, способствующим «покорению мира», как бахвалился Уинстон Черчилль, и она знала как раз достаточно слов на английском, чтобы с милым акцентом обсуждать основные темы, пусть и недостаточно, чтобы разделить интересы моего отца, в том числе обсудить сильно заботивший его вопрос о необходимости завершить войну, которая, на его взгляд, не закончилась в 1945 году.

За США оставалась самая сильная экономика мира, не затронутая бомбежками, и статус очевидного морального победителя. Русские оказались дискредитированы в силу их странного языка, предполагаемого грубого поведения в отношении «цивилизованных» немецких барышень и давнего недоверия к большевистской революции 1917 года. Мой отец работал на Уолл-стрит до того, как его назначили в финансовое подразделение G-5 Главного командования союзных сил. Его отправили из Франции в Германию. В 1943-м он питал симпатии к русским и сочувствовал им как отчаянно сражающимся аутсайдерам. Однако к 1945 году русские были уже нашими полноправными союзниками и вместе с нами оккупировали Германию, и мой отец вновь обратился к давнему противостоянию с коммунизмом. Он называл бедствующих русских «мухлюющими ублюдками», которые, весьма вероятно, наводнили всю Западную Европу поддельными долларами. Позже он рассказывал мне, что они украли наши клише для печати денег. Он начал верить в так и нереализовавшиеся амбиции генерала Джорджа Паттона продвинуться на восток, навстречу нашему «союзнику», и взять Москву, чтобы покончить с коммунизмом раз и навсегда. Многие, хотя далеко не все, разделяли такой образ мыслей, но понимали, что даже если это и произойдет, то приведет к огромным материальным потерям и человеческим жертвам. В мире очевидным образом намечался раскол, и мой отец, естественно, хотел остаться на правильной стороне пропасти между богатыми и нищими.

Также он поведал, что французы выглядели «необычными» в его глазах. У него были девушки в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лондоне, однако «les Françaises» – «француженки», – знающие толк в моде и духах, с их акцентом и сметливостью, показались ему более склонными к материнству и ориентированными на семью. Однозначно, француженки были одеты лучше, чем английские девушки, которых он встречал в Лондоне: аскетизм последних либо оправдывался суровым военным временем, либо был отражением их готовности идти на жертвы ради войны. Француженки же всегда были настолько тщеславны, что умудрялись находить возможность быть желанными и «выглядеть хорошо» постоянно. Вернувшись в Париж из Германии и продолжив ухаживать за матерью, отец устремился мыслями в будущее. Он был настойчив и, по ее словам, прямо заявил ей: «Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я искал тебя 35 лет. Я не хочу потерять тебя». За этими словами последовало завернутое в шелковую бумагу кольцо с 10-каратным бриллиантом грушевидной формы, которое он неожиданно извлек из кармана своей формы.

В мире моей матери благовоспитанная девушка католической веры, помолвленная с приятным молодым французом из хорошей семьи, не могла нарушить обет верности и неожиданно сбежать в неизвестную ей страну со столь же неизвестным ей американским солдатом. Позже, когда я познакомился с Клодом, несостоявшимся женихом матери, у меня не сложилось впечатление, что она любила его так же, как он любил ее. Отвергнув благородного Эшли, Скарлетт из нашей версии романа сделала выбор в пользу Ретта через шесть месяцев после окончания войны. В декабре 1945 года Жаклин Полина Сезарин Годде и Луи Стоун (полное имя – Абрахам Луи Сильверстайн) сделали, вероятно, самую большую ошибку в жизни, которой я и обязан своим существованием, и сочетались браком в здании парижской мэрии. Моя мать была одета в красное платье от модельера Жака Фата, пальто из красной шерсти на подкладке из тафты и красную шляпку с пером. На церемонии бракосочетания присутствовали члены ее семьи, американские офицеры и Клод, который пришел, как она написала в своих воспоминаниях, «в надежде, что я передумаю». Я уверен, что ее родители были обеспокоены, поскольку не знали, каким человеком был этот американец. Но они знали свою дочь достаточно, чтобы понимать, что, даже если они и будут против, она не посчитается с их мнением. К тому времени уровень английского моей матери заметно подтянулся, хотя свой очаровательный акцент, как отмечали члены ее семьи и я лично, она унесла с собой в могилу без каких-либо значимых изменений.

Мои родители провели свою первую совместную волшебную ночь в королевском номере гостиницы Ritz. Белыми цветами были украшены все портьеры, мебель и люстра. На белых шелковых простынях были вышиты их инициалы. Пользуясь привилегиями, доступными высокопоставленному американскому офицеру, они провели свой медовый месяц на юге Франции. Затем переехали в парижский отель San Régis, где меня, скорее всего, и зачали на отличном французском постельном белье, в перерывах между кофе и круассанами. И в январе 1946 года мои родители отправились в плавание к Новому Свету. Их сопровождали 17 мест багажа, со слов моей матери, и 20 тысяч американских солдат, возвращавшихся на военном корабле домой. Моей матери досталась главная роль как единственной женщине на борту, хотя она и замечала, что была «безбилетница». Звучит как эпизод из фильма, однако мой отец, который всегда был непреклонно честным в отношении «преувеличений» моей матери, подтвердил эту историю. Это была лютая зима – одна из самых неприятных на памяти опустошенной Европы. Невыносимому путешествию по северной части Атлантического океана сопутствовали бури. Молодую жену, еще не осознавшую факт своей беременности, рвало на протяжении примерно 12 дней. Я думаю, ее нежданный гость заметил, что его первые моменты жизни были отмечены резкими порывами и штормом.

В 1976 году, стоя у ограды в Бэттери-парк и представляя себе тысячи ликующих солдат, проплывающих на корабле мимо статуи Свободы, я так же живо мог представить свою мать в молодости, как она размышляла, с некоторым простодушием, не только о том, что уготовано для нее в будущем, но и о том, кем был человек, за которого она вышла замуж и ребенка которого вынашивала. Позже она рассказывала мне, что Америка показалась ей ошеломляющим и странным местом, что еврейская семья ее мужа встретила ее «прохладно» и отличалась от французских семейств, где все знали друг о друге практически все, хотя бы потому, что они были беднее и жили в более стесненных условиях, а кроме того, они по природе были открытыми и эмоциональными. Окружение моего отца хранило «тайны» и позволяло себе осуждать других, отмечала мама. Они выросли в интеллектуальной среде: среди их предков были умудренные раввины из Польши, отпрыски которых эмигрировали в Нью-Йорк в 1840-х. Родственники матери моего отца были из каких-то неведомых уголков Восточной Европы. Они «наносили визиты» в манхэттенский Ист-Сайд, чтобы поглазеть на эту француженку, Жаклин, но держались друг друга и предпочитали оставаться в своем Верхнем Вест-Сайде.

Вот в такой обстановке в вихре боли и крови я и появился на свет 15 сентября 1946 года. Роды, по рассказам, были настолько тяжелыми (потребовались щипцы), что маме уже больше не было суждено родить, да и я, как говорят, еле-еле выжил. Мама сфотографировалась со мной, когда мне было полгода: я широко улыбаюсь и гляжу в камеру, кажется, выкрикивая «баба» или что-то похожее. Уже позже она придумала мою реплику для этой сценки – «Je suis fort!» («Я силач!»). Мама часто говорила, что я, пусть и «походил на китайчонка», был радостным малышом. Мой отец – непрактикующий иудей, а она – сомнительная католичка, поэтому было как-то логично, что меня вырастили в традициях американской Епископальной церкви. Я посещал церковную школу по воскресеньям вплоть до 14 лет. Я жил в достатке, здоровье и любви.

Своего отца я начал узнавать гораздо более постепенно, в отличие от моей матери, поскольку отцы довольно часто не торопятся поверить свои секреты сыновьям. Для него война была самым упоительным временем. Шло время, и он с тоской приговаривал, что это были «лучшие годы его жизни», с которыми 40 лет мирной жизни после окончания Второй мировой войны никогда не могли сравниться. Мой отец родился в 1910 году и вырос в семье фабрикантов, которые разбогатели в 1920-х. Это была эпоха нелегальных питейных заведений, женщин, обретших независимость в годы Первой мировой войны, бейсболиста Бейба Рута, боксера Джека Демпси и впервые пересекшего на самолете Атлантический океан авиатора Чарльза Линдберга. Отец, его два брата и сестра решили сменить свою фамилию с Сильверстайн на Стоун. Несмотря на квоты, ограничивающие поступление евреев в вузы, они были приняты в Принстон, Гарвард, Йель (мой отец) и Уитон (его сестра). Мой отец был умным, проявлял склонность к математическим наукам, хорошо писал. Внешность темноволосого красавца, вне всяких сомнений, была ему в помощь.

Первым из трех крупных потрясений, пошатнувших папину жизнь, стал обвал биржи в октябре 1929 года. Его отец, Джошуа Сильверстайн, продал свою Star Skirt Company и вложил полученные деньги в акции. Понесенные убытки привели к тому, что его сбережения растаяли, и у него осталось в собственности только недорогое жилье для сдачи в аренду в Гарлеме. В 1931 году мой отец завершает обучение в Йельском университете и погружается в самую гущу Великой депрессии. Ему повезло найти работу контролера торгового зала в универмаге, где ему платили $25 в неделю. Он часто рассказывал мне, насколько был сломлен этим неожиданным поворотом судьбы. На следующий год ему посчастливилось найти работу аналитика в бэк-офисе на Уолл-стрит. К 1935–1936 годам он уже был лицензированным биржевым маклером. Когда началась Вторая мировая война, благодаря своим связям ему удалось получить назначение на должность в армейских финансовых органах сначала в Вашингтоне, а в 1943 году – в Лондоне. Он жил холостяцкой жизнью, без каких бы то ни было обязательств. Это подтверждается несколькими выразительными фотографиями с привлекательными девушками, но, очевидно, ни одна из них не произвела на него достаточно глубокого впечатления. Поскольку, по всей видимости, больше всех он любил и боготворил свою высокую и грациозную мать, которая родила пятерых детей (один из которых умер) и затем посвятила им всю свою жизнь.

Вторым потрясением его жизни стала ее неожиданная смерть от инфаркта. В 1941 году она только вступила в свой шестой десяток, ему же был 31 год. О силе пережитого им удара я могу судить только по тому, как он говорил о своей матери, точнее, по тому, что он никогда не упоминал никаких деталей о ней. Люди обычно критикуют своих родителей хотя бы за пережитые обиды, и тем более удивительно, что о Матильде («Тилли») Майклсон не прозвучало ни одного слова, ни одной истории, ничего человечного. Я полагаю, то чувство горя, которое он, скорее всего, испытывал, им же отвергалось как «жалость к себе». Его эмоции застыли на настолько глубоком уровне, что мы уже не могли к ним пробиться. Я уверен, что частичка его умерла вместе с нею; определенная холодность, которую ощущали мы с матерью, исходила из его сердца. По воспоминаниям моей матери, он никогда не плакал, ни разу по поводу чего бы то ни было. Казалось, будто бы он все держит под контролем. Образцовый отец, отдалившийся ото всех со священным образом своей матери. По этой причине я не думаю, что моя мама смогла бы разгадать человека, за которого она вышла замуж.

Мой отец выразил свою тоску по чему-то вечному и свое ощущение от бессмысленно мрачной судьбы в стихотворных строках 1932 года:

Удел красоты – будь то видение, звук иль мысль –

Не оставаться вечно неизменной.

Не задуши ее в объятьях и не смотри в упор ты на нее.

Ее судьбу определим мы сами.

Все так и есть.

Верх мудрости, похоже, их ученье.

А человек своей дорогою идет

И счастлив мимолетным озареньям красоты.

Я полагаю, что война спасла моего отца от удручающих мыслей, позволив ему – пусть только на некоторое время – скрыться от прошлого. Однако жизнь ему отравляли его финансовые страхи, порожденные Великой депрессией. После окончания Второй мировой войны республиканцы сыграли на выборах 1946 года на страхах [электората] и завоевали большинство в конгрессе США. Начиналась холодная война, и папа отказался от своего прошлого восприятия России в позитивном ключе и яростно спорил со своими многочисленными друзьями – евреями либерального толка. Те поддерживали позицию Франклина Рузвельта, предлагавшего установить послевоенный мир, обеспечиваемый ООН и «четырьмя полицейскими» (США, Россией, Великобританией и, при условии присоединения к остальным, Китаем). В отличие от них, мой отец страстно ополчился против Рузвельта и гневно рассуждал о подрыве наших общественных устоев «Новым курсом» на фоне так и неразрешенной проблемы безработицы, с которой удалось справиться только в ходе войны. Соответственно, мы должны были продолжать добавлять топлива в топку национальной военно-промышленной машины, которая и так усилилась за период 1941–1945 годов. Ко временам корейской войны 1950–1953 годов, эта его точка зрения воспринималась как нечто само собой разумеющееся, мы уже никогда более не вспоминали некогда его кумира и бывшего начальника Дуайта Эйзенхауэра, ставшего президентом США в 1953 году. Военные расходы необратимо росли и достигли гигантских размеров. США перешли от горячей к холодной войне, не дав себе хоть чуточку времени, чтобы поразмыслить над этим. Страхи времен Великой депрессии по поводу безработицы более не являлись проблемой. Любые протестные настроения пресекались на корню Джоном Эдгаром Гувером, Джозефом Маккарти, потребовавшим присяг лояльности Гарри Трумэном и националистически настроенными СМИ.

В последующие 20 лет, вплоть до окончания войны во Вьетнаме, даже когда мой отец зарабатывал большие деньги, он никогда по-настоящему не расслаблялся. Он отказывался обладать тем, что можно было арендовать: квартиру, таунхаус в Нью-Йорке, участок земли, картину и даже машину, если ее можно было взять напрокат. Он любил говорить, что «Я здесь проездом, мой мальчик» или «Гекльберри», как он называл меня в память о величайшем творении его любимого автора Марка Твена. Особенно ему нравились эпизоды с пьяным папашей Гека, возможно, из-за полной его безответственности. Любимый фотопортрет отца был сделан в молодости, когда он пропал на несколько дней и вернулся в образе неопрятного и небритого бродяги. Возможно, именно поэтому он не хотел чем-либо владеть. Это было отражение гордыни, которая предшествовала грехопадению. «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него»[11] и т. д. и т. п. Эта философия затрагивала, конечно же, и меня, его единственного наследника. «Никто не выйдет отсюда живым» и «жизнь – это не миска с вишнями» – вот те мрачные афоризмы, которые я слышал, пока рос.

Чтобы не создать у вас превратное впечатление, должен признать, что моему отцу был присущ тонкий еврейский юмор и самоирония, и многие ценили его за это. Он рассказывал мне на ночь замечательные истории. Героем повествования был олицетворявший темную сторону его личности «Злой Саймон» – на мой взгляд, предшественник Лемони Сникета. Злой Саймон мог принимать бесчисленное множество форм и обличий, чтобы попытаться добраться до меня. Иногда он меня похищал. Злой Саймон пугал меня не меньше, чем русские. Отец всегда предельно четко указывал, что я не должен ни на что рассчитывать (вероятно, чтобы предостеречь меня от ожиданий, которые были у него самого до мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 году). Как и его отец, он был готов оплатить учебу сына в колледже, и на этом помощь заканчивалась. Являясь светским человеком и высмеивая замкнутых евреев-хасидов из Бруклина («Почему они не хотят вести себя как американцы?!»), он тем не менее был гораздо более привержен постулатам Ветхого Завета, чем был готов признаться в этом самому себе. Я полагаю, что отец столь часто демонстрировал мне нестабильность жизни с моих самых ранних лет (разумеется, периодически пугая меня русскими, которые проникают в нашу страну) частично по причине беспокоящей его перспективы, что я разделю экстравагантный, «показушный» французский менталитет моей матери.