Полная версия

Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше

Логика насилия в приложении к представителям разумного вида возвращает нас к Гоббсу. В важном отрывке из «Левиафана» (1651) ему не понадобилось и сотни слов, чтобы проанализировать склонность людей к насилию, и анализ этот ни в чем не уступает любому современному:

Таким образом, мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы. Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях наживы, вторая – в целях собственной безопасности, а третья – из соображений чести. Люди, движимые первой причиной, употребляют насилие, чтобы сделаться хозяевами других людей, их жен, детей и скота; люди, движимые второй причиной, употребляют насилие в целях самозащиты; третья же категория людей прибегает к насилию из-за пустяков вроде слова, улыбки, из-за несогласия во мнении и других проявлений неуважения непосредственно по их адресу или по адресу их родни, друзей, их народа, сословия или имени[76][77].

Гоббс считал соперничество неизбежным следствием того, что все стороны преследуют свои интересы. К настоящему времени мы убедились, что соперничество встроено в эволюционный процесс. Машины выживания, способные растолкать соперников локтями в борьбе за конечные ресурсы вроде пищи, воды и пригодной для жизни территории, превзойдут их числом и населят мир машинами выживания, наилучшим образом приспособленными для подобных состязаний.

Сегодня мы знаем, почему «жены» также являются ресурсом, за который мужчинам приходится конкурировать. Практически у всех животных вклад самок в потомство больше, чем вклад самцов. Это особенно верно для млекопитающих: мать вынашивает ребенка и кормит его грудью после рождения. Самец может увеличить число своих потомков, спариваясь с несколькими самками, что оставит других самцов бездетными, в то время как самка не может увеличить число своих потомков, спариваясь с несколькими самцами. Таким образом, у многих видов, не исключая человека, репродуктивная способность самки становится дефицитным ресурсом, за который состязаются самцы[78]. Ничто из сказанного выше не оправдывает изнасилования или драки и не предполагает, что мужчина – робот, контролируемый генами, а женщина – безропотная сексуальная добыча, или что люди хотят иметь максимально возможное количество детей, или что они невосприимчивы к влиянию культуры – все это типичные ошибки в понимании теории сексуального отбора[79].

Вторая причина конфликтов – неуверенность; во времена Гоббса под ней подразумевался скорее «страх», чем «застенчивость»[80]. Вторая причина – следствие первой: соперничество порождает страх. Если у вас есть причины подозревать, что ваш сосед склонен вынести вас за рамки соперничества, скажем убив вас, тогда вам захочется защитить себя и избавиться от него с помощью превентивного удара. Этот соблазн может обуять вас, даже если вы в других обстоятельствах не обидели бы и мухи, – вы ведь не хотите погибнуть, не оказав сопротивления? Трагедия в том, что ваш соперник может думать точно так же, даже если он сам – человек, который мухи не обидит. И даже если он знает, что вы не испытываете к нему неприязни, у него есть все основания беспокоиться, что вы захотите нейтрализовать его просто из страха, что он нейтрализует вас первым, а это дает вам повод опередить и нейтрализовать его, и так до бесконечности. Политолог Томас Шеллинг предлагает следующую аналогию: вооруженный домовладелец натыкается на вооруженного грабителя. Чтобы выжить, каждый из них захочет выстрелить первым. Этот парадокс иногда называют гоббсовской ловушкой, а в сфере международных отношений – дилеммой безопасности[81].

Как разумные агенты могут выбраться из гоббсовской ловушки? Самый очевидный путь – политика сдерживания. Не бей первым, но будь достаточно силен, чтобы пережить первый удар и отплатить агрессору тем же. Эффективная политика сдерживания может заставить противника отказаться от нападения, потому что это ему дорого обойдется: потери в результате возмездия превысят ожидаемую прибыль. Кроме того, политика сдерживания исключает нападение, вызванное страхом быть атакованным, потому что вы обещали не нападать первым и, что еще важнее, действительно не хотите нападать первым: сдерживание снижает необходимость в упреждающем ударе. Итак, главное в политике сдерживания – это убедительность, весомость ответной угрозы. Если ваш визави думает, что вас можно снести одним ударом, он не будет опасаться возмездия. И если он считает, что вы, подвергшись нападению, можете, по здравом размышлении, отказаться от мести, которая уже ничего не исправит, он может сыграть на этом и атаковать безнаказанно. Ваша политика сдерживания будет убедительной, только если вы энергично отметаете любые подозрения в слабости, преследуете всех нарушителей и всегда сравниваете счет. В этом случае становится понятным и нападение «из-за пустяка»: неосторожного слова, улыбки или другого признака неуважения. Гоббс называет этот мотив «славой», обычно говорят о «чести», но точнее всего будет «подтверждение репутации, реноме» (credibility).

Политика сдерживания также известна как баланс сил устрашения, а во времена холодной войны говорили о политике взаимного гарантированного уничтожения. Мир, основанный на политике сдерживания, хрупок, ведь сдерживание снижает насилие только угрозой насилия. Каждой стороне приходится реагировать на любые ненасильственные знаки неуважения темпераментными демонстрациями агрессии, и в результате один акт насилия влечет за собой другой в бесконечном цикле мщения. Как мы увидим в главе 8, одна из неотъемлемых черт человеческой природы – ошибка эгоистичности (self-serving bias[82]), склонность при любых обстоятельствах оправдывать себя, заставляет каждую из сторон верить, что именно ее действия – справедливый акт возмездия, а действия соперника – ничем не спровоцированная агрессия.

Гоббс анализировал жизнь в состоянии анархии. Название его капитального труда указывает на способ ее избежать: это Левиафан – монархия или другая правящая власть, которая воплощает волю народа и пользуется исключительным правом на применение силы. Налагая на агрессоров наказание, Левиафан способен удержать их от нападения, то развеивая общее беспокойство относительно превентивных ударов, то устраняя постоянную готовность мстить, чтобы доказать свою решимость. И так как Левиафан – незаинтересованная третья сторона, он не ослеплен шовинизмом, заставляющим каждого из соперников думать, будто его оппонент – воплощение мирового зла, в то время как его собственная душа белее свежевыпавшего снега.

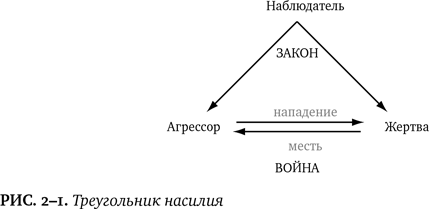

Логику Левиафана можно схематически изобразить в виде треугольника (рис. 2–1). В каждом акте насилия есть три заинтересованные стороны: агрессор, жертва и наблюдатель. У каждого есть мотив к насилию: агрессор хочет поживиться за счет жертвы, жертва – отомстить врагу, наблюдатель – снизить побочный ущерб от их схватки. Насилие, проявляемое противоборствующими сторонами, можно назвать войной, насилие наблюдателя по отношению к ним – законом. Суть теории Левиафана в том, что закон лучше войны. Теория Гоббса выдвигает предположение, которое можно проверить данными из истории насилия. Левиафан впервые вышел на сцену в недавних актах представления, разыгрываемого человечеством. Археологи говорят, что люди жили в состоянии анархии до возникновения цивилизации (примерно 5000 лет назад), когда оседлые земледельцы впервые объединились в города и государства и создали первые правительства. Если теория Гоббса верна, этот переход должен сопровождаться первым заметным спадом насилия. До появления цивилизации, когда люди жили без «общей власти, держащей всех в страхе», жизнь должна была быть более «беспросветна, тупа и кратковременна», чем в период, когда их принуждала к миру вооруженная власть. Это усовершенствование я буду называть Процессом усмирения (Pacification Process). Гоббс утверждал, что «дикие люди в разных районах Америки» жили в условиях жестокой анархии, но не уточнил, каких конкретно людей имел в виду.

Не имея достоверных данных, любой мог пуститься в спекуляции о примитивных народах, и для появления альтернативной теории не потребовалось много времени. Оппонентом Гоббса стал родившийся в Швейцарии философ Жан-Жак Руссо (1712–1778).

Он предположил, что «нет ничего более кроткого, чем человек в его первоначальном состоянии… Пример дикарей… кажется, доказывает, что человеческий род был создан оставаться таким вечно… и что все дальнейшее развитие представляет собою шаги… к одряхлению рода»[83].

Хотя суть философских систем Гоббса и Руссо не сводится к констатации «беспросветна, тупа и кратковременна» и идее о благородном дикаре, их взаимоисключающие стереотипы о жизни на лоне природы разожгли споры, продолжающиеся по сей день. В книге «Чистый лист» (The Blank Slate) я объясняю, каким образом этот вопрос отяготился эмоциональным, моральным и политическим багажом. Во второй половине ХХ в. романтическая теория Руссо стала политически корректной доктриной человеческой природы – и в качестве реакции на прежние расистские доктрины о «примитивных» народах, и из-за убеждения, что это более жизнеутверждающий взгляд на существование человека. Многие антропологи верят, что, если Гоббс был прав, война была бы неизбежной и даже желательной, поэтому любой, кто хочет мира, должен настаивать, что Гоббс ошибался. Эти «антропологи мира» (которые на самом деле ведут себя довольно агрессивно – этолог Йохан ван дер Деннен называет их «мафией мира и гармонии») отстаивают идею, что у людей и других животных стремление убивать себе подобных жестко подавляется, что война – недавнее изобретение и что до тех пор, пока примитивные народы не столкнулись с европейскими колонизаторами, войны между ними были ритуальными и бескровными[84].

Я, как уже упоминалось в предисловии, считаю, что идея, будто биологические теории насилия пессимистичны, а романтические – оптимистичны, верна с точностью до наоборот, но смысл главы не в этом. Что касается насилия у догосударственных народов, Гоббс и Руссо заблуждались: ни тот ни другой ничего не знали о жизни до появления цивилизации. Сегодня у нас больше возможностей. Данная глава посвящена обзору того, что нам известно о насилии на ранних ступенях развития человека. Эта история началась задолго до того, как мы стали людьми, и для начала мы изучим агрессию среди наших кузенов-приматов и посмотрим, что она расскажет нам о возникновении насилия в общей эволюционной ветке. Когда же мы доберемся до нашего собственного вида, я сконцентрируюсь на контрасте между группами и племенами собирателей, живших в условиях анархии, и народами, жившими оседло, подчиняясь какой-либо форме правления. Кроме того, мы выясним, как собиратели воевали и из-за чего они воевали. Это приведет нас к центральному вопросу: были войны между анархическими племенами более или же менее разрушительными, чем войны между народами, живущими под властью государства? Чтобы ответить на него, следует перейти от повествования к цифрам и максимально точно оценить данные о количестве насильственных смертей на душу населения в обществах, живущих под властью Левиафана, и в тех, что живут в условиях анархии. В конце мы обсудим плюсы и минусы цивилизованной жизни.

Насилие у предков человека

Насколько глубоко в прошлое можем мы проследить историю насилия? Хотя приматы – предки человека – давно вымерли, они оставили нам по крайней мере один источник данных о том, какими они могли быть: других своих потомков, шимпанзе. Естественно, мы произошли не от шимпанзе и не можем с уверенностью сказать, сохранили ли шимпанзе черты нашего общего предка или свернули в каком-то своем направлении. Но в любом случае полезно знать больше об агрессивности шимпанзе, поскольку так мы можем понять, как эволюционирует насилие у приматов, с которыми у нас есть общие черты. Это позволит также проверить эволюционное предположение, что агрессивные тенденции по природе своей стратегические, а не гидравлические и реализуются, только если потенциальные выгоды высоки, а риски низкие[85].

Обычные шимпанзе живут в сообществах, насчитывающих до 150 особей и занимающих определенную территорию. Когда шимпанзе рыскают по лесу в поисках фруктов и орехов, которые, естественно, растут там неравномерно, они часто разбиваются на более мелкие группы, размером от одной до 15 особей. Если такой отряд натыкается на чужую группу на приграничной территории, их взаимодействие всегда враждебное. Если группы примерно равны по численности, они с шумом оспаривают границы. Противники издают лающие звуки, гикают, трясут ветки, бросают предметы и атакуют друг друга с полчаса и дольше, пока одна из групп (как правило, та, что меньше) не отступает.

Такие стычки – свойственная многим животным демонстрация агрессивности. Раньше их считали сложившимися в интересах вида ритуалами, предназначенными для урегулирования споров без кровопролития, сейчас же понимают как демонстрацию силы и решительности, позволяющую слабой стороне уступить и не подвергать участников риску, если исход схватки ясен заранее. Если же силы животных примерно равны, такая демонстрация может перерасти в серьезную схватку, где один или даже оба соперника могут пострадать или погибнуть[86]. Драки между группами шимпанзе, однако, не перерастают в серьезные битвы, и раньше антропологи считали этот вид в целом миролюбивым.

До тех пор пока приматолог Джейн Гудолл, долгое время изучавшая жизнь шимпанзе в дикой природе, не сделала шокирующее открытие[87]. Если группа самцов шимпанзе встречает меньшую группу или одиночку из другого сообщества, они не кричат и не угрожают, но пользуются своим численным преимуществом. Если одиночка – фертильная молодая самка, они ухаживают за ней и пытаются спариться. Если же это самка с детенышем, самцы часто нападают, убивают и съедают детеныша. А если они встречают одинокого самца или отбивают его от группы, шимпанзе набрасываются на него со зверской жестокостью. Двое держат жертву, а остальные бьют, откусывают ему пальцы и гениталии, вырывают куски мяса, выкручивают конечности, пьют кровь или вспарывают глотку. Зафиксирован случай, когда шимпанзе одной группы убили всех самцов соседней стаи. Случись такое среди людей, это назвали бы геноцидом. Часто эти нападения не были результатом случайного столкновения – группа самцов в ходе приграничного патрулирования тихо и целенаправленно разыскивала и преследовала одиночек. Убийства происходят и внутри стаи. Группа самцов может прикончить соперника, а сильная самка при содействии самца или другой самки способна убить детеныша более слабой.

Когда Гудолл впервые написала об этих убийствах, другие ученые задавались вопросом, не были ли эти дикие выходки симптомами какой-то патологии или же изменениями поведения, возникающими из-за того, что приматологи подкармливают шимпанзе для удобства наблюдений. Три десятилетия спустя сомнений почти не осталось: опасная агрессивность шимпанзе – часть их поведенческого репертуара. Приматологи непосредственно наблюдали или натыкались на свидетельства убийств почти 50 одиночек из соперничающих групп и больше 25 особей – в результате внутригрупповых конфликтов. Подобные вещи наблюдались как минимум в девяти сообществах, в том числе в тех, которые никогда не прикармливали. В некоторых стаях более трети самцов погибало насильственной смертью[88].

Есть ли в поведении шимпанзе дарвиновский эволюционный смысл? Приматолог Ричард Рэнгем, ученик Гудолл, проверил различные гипотезы на обширных данных по демографии и экологии шимпанзе[89]. Ему удалось зафиксировать одно крупное эволюционное преимущество и одно поменьше. Когда шимпанзе избавляются от соперничающих самцов и их потомства, они расширяют свою территорию, вторгаясь в новые земли сразу или занимая их постепенно за счет численного преимущества в последующих схватках. Доступ к пище на этой территории имеют только они, их самки и их отпрыски, что, в свою очередь, приводит к повышению рождаемости в группе. Сообщество иногда принимает самок из уничтоженной стаи, и это – второе репродуктивное преимущество для самцов. При этом шимпанзе не дерутся непосредственно за еду и самок. Все, к чему они стремятся, – доминировать на территории и уничтожить конкурентов, если это можно сделать с минимальным риском для себя. Эволюционные преимущества в этом случае являются косвенными и долгосрочными.

Что до рисков, шимпанзе минимизируют их, стараясь вступать в неравные схватки, в которых они минимум втрое превосходят соперников по численности. Стратегии поиска пищи, свойственные шимпанзе, часто приводят неудачливую жертву прямо в лапы врагу, потому что плодовые деревья растут не везде. Голодные шимпанзе вынуждены искать пропитание малыми группами или в одиночку, а иногда на свой страх и риск забредать на ничейные территории.

Какое отношение все это имеет к насилию у людей? Эти данные говорят в пользу вероятности, что предки человека предпринимали кровопролитные набеги еще 6 млн лет назад, во времена нашего общего с шимпанзе прародителя. Правда, есть и другая вероятность. Общий предок человека и шимпанзе (Pan troglodytes) дал начало и третьему виду приматов – бонобо, карликовым шимпанзе (Pan paniscus), которые разошлись с обыкновенными шимпанзе около 2 млн лет назад. Мы так же близки к бонобо, как и к обычным шимпанзе, а бонобо не были замечены в жестоких нападениях. Это их отличие от обыкновенных шимпанзе – один из самых известных фактов популярной приматологии. Бонобо стали известны благодаря своему миролюбию, матриархату и сладострастию – этакие травоядные «шимпанзе-хиппи». В их честь назвали вегетарианский ресторан в Нью-Йорке, они вдохновили сексолога доктора Сьюзи на создание курса «Путь бонобо: к миру через удовольствие», а Морин Дауд, колумнист The New York Times, выражала желание, чтобы современные мужчины избрали бонобо своей ролевой моделью[90].

Приматолог Франс де Вааль подчеркивает, что теоретически наш общий с шимпанзе и бонобо предок мог быть ближе к бонобо, чем к обыкновенному шимпанзе[91]. Если так, межгрупповое насилие самцов не слишком глубоко пустило корни в эволюционной истории человека. Склонность обыкновенных шимпанзе и людей к жестоким нападениям могла появиться независимо друг от друга, возможно, агрессивность людей развилась лишь в отдельных культурах, а не в ходе эволюции вида в целом. А если так, у людей нет никаких врожденных склонностей к групповому насилию и, чтобы удержать их от него, не нужен Левиафан или любые другие институты.

У идеи, что люди произошли от мирного пращура вроде бонобо, есть два слабых места. Первый: нам очень легко обмануться историей шимпанзе-хиппи. Бонобо – исчезающий вид, живущий в недоступных лесах в глухих районах Конго, и все, что мы о них знаем, это результат наблюдений за группами детенышей и молодых особей, которых хорошо кормят в неволе. Многие приматологи подозревают, что систематическое изучение взрослых, голодных, крупных и свободных групп бонобо покажет нам менее радужную картину[92]. Оказывается, в дикой природе бонобо охотятся, конфликтуют и наносят друг другу увечья в схватках, порой смертельные. Безусловно, они менее агрессивны, чем обыкновенные шимпанзе: никогда не устраивают набегов и разные их группы могут мирно кормиться рядом; но миролюбие бонобо не безгранично.

Вторая и более важная проблема: общий предок людей и двух видов шимпанзе, скорее всего, больше походил на обыкновенных шимпанзе, чем на бонобо[93]. Бонобо – необычные приматы не только по поведению, но и по анатомии. Маленькие, детские головки, небольшие тела, невыраженный половой диморфизм и прочие черты незрелости отличают их не только от обыкновенных шимпанзе, но и от остальных больших человекообразных обезьян (горилл и орангутанов), и от ископаемых австралопитеков, предков человека. Их характерная анатомия, с учетом положения на генеалогическом древе гоминид, дает основания предполагать, что бонобо отделились от общего предка путем неотении – процесса, который перенастраивает программу роста так, что и во взрослом состоянии сохраняются некоторые ювенильные черты (в случае бонобо – свойства черепа и мозга). Неотения часто наблюдается у видов, подвергшихся приручению, например у собак, отделившихся от волков. Неотения – путь отбора менее агрессивных особей. Рэнгем доказывает, что основным двигателем эволюции бонобо был отбор по признаку сниженной агрессивности самцов. Бонобо ищут пищу большими группами и не передвигаются в одиночку, поэтому в их случае групповая агрессивность, вероятно, не оправдывает себя. Это заставляет предположить, что бонобо – нетипичные обезьяны и человек произошел от животного, которое было ближе к обыкновенному шимпанзе.

Даже если шимпанзе и люди изобрели групповое насилие независимо друг от друга, такое совпадение предоставляет пищу для размышлений. Тогда можно предположить, что кровопролитные набеги дают эволюционное преимущество разумным видам, образующим группы разного размера, внутри которых родственные самцы создают коалиции и оценивают сравнительную силу друг друга. Когда мы будем изучать насилие среди людей, то заметим, что некоторые параллели здесь более чем очевидны.

Было бы здорово, если бы археологи нашли недостающее звено между общим предком и современным человеком. Но предки шимпанзе не оставили ископаемых останков, а останки и следы материальной культуры гоминид слишком скудны, чтобы дать нам прямые доказательства агрессивности, такие как сохранившееся оружие или следы ранений. Некоторые палеоантропологи ищут признаки агрессивности у ископаемых видов, измеряя клыки у самцов (большие заостренные клыки характерны для агрессивных видов) и обращая внимание на разницу в размерах самцов и самок (у полигинных видов самцы крупнее – чтобы успешнее драться с другими самцами)[94]. К сожалению, маленькие рты гоминидов, в отличие от пастей других приматов, не открываются так широко, чтобы в длинных клыках был толк, и неважно, насколько агрессивны или миролюбивы были эти создания. К тому же ископаемые виды не были так предусмотрительны и не оставили нам достаточное количество полных скелетов, поэтому трудно точно определить их пол и сравнить размеры самок и самцов (отчего многие антропологи скептически относятся к недавнему заявлению, будто у Ardipithecus ramidus, вероятного предка Homo, чей возраст датируется 4,4 млн лет, клыки были короткие, а самки одного размера с самцами, из чего следует, что этот вид был моногамным и миролюбивым[95]). Если судить по более поздним и чаще встречающимся останкам, самцы нашего вида были крупнее самок уже 2 млн лет назад, и данное различие в размерах сопоставимо с нынешним. Это укрепляет подозрение, что агрессивное соперничество между мужчинами имеет долгую историю в нашей эволюционной ветви[96].

Виды человеческих обществ

Вид, к которому мы принадлежим, называется «человек современного анатомического типа», его возраст – 200 000 лет. Но «поведенчески современные» люди – с искусством, обрядами, одеждой, сложными инструментами и способностью жить в разных экосистемах – появились, вероятно, около 75 000 лет назад в Африке и вышли оттуда, чтобы заселить весь остальной мир. Когда вид только возник, люди жили маленькими кочевыми группами, состоящими из равноправных родственников, добывали пропитание охотой и собирательством, не зная ни письменности, ни правительства. Сегодня подавляющее большинство людей живут в оседлых стратифицированных обществах, насчитывающих миллионы человек, едят пищу, поставляемую сельским хозяйством, и подчиняются государственной власти. Этот переход, который называют Неолитической (относящейся к новокаменному веку) революцией, начался около 10 000 лет назад с возникновения земледелия в районе Плодородного полумесяца, а также в Китае, Индии, Западной Африке, Мезоамерике и в Андах[97].

Соблазнительно, конечно, использовать горизонт в 10 000 лет как границу между двумя главными эпохами существования человека: эрой охотников-собирателей, во время которой мы прошли большую часть биологической эволюции (реалии той эпохи еще можно наблюдать у ныне живущих охотников-собирателей), и последовавшей эрой цивилизации. Эта разделительная линия фигурирует в теоретизировании о той экологической нише, к которой люди биологически приспособлены, – эволюционные психологи называют ее зоной эволюционной адаптированности. Но не эта зарубка на линии времен лучше всего соответствует гипотезе Левиафана.

Начать с того, что веха в 10 000 лет имеет отношение только к первым земледельческим обществам. Сельское хозяйство в других регионах появилось позже и распространялось весьма постепенно. До Ирландии, например, земледелие добралось с Ближнего Востока только около 6000 лет назад[98]. Всего за несколько столетий до наших дней охотники-собиратели населяли многие территории Американского континента, Австралии, Азии и Африки, а кое-где живут и сегодня.