Полная версия

История военного искусства XVI—XVII вв

Рать князя Мстиславского отошла к Стародубу. На ее усиление прибыли свежие войска под командованием Василия Шуйского, имевшего приказ Годунова о переходе к решительным действиям.

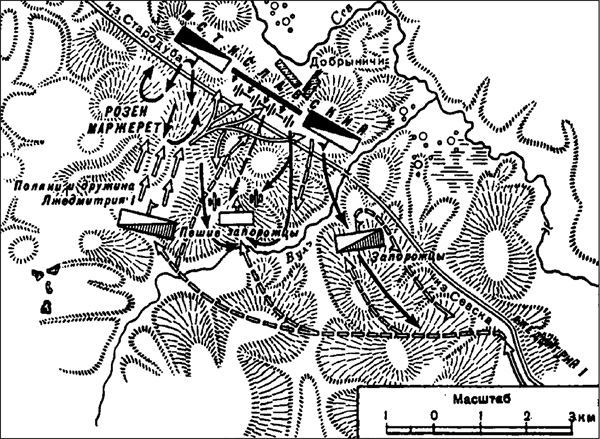

Бой под Добрыничами 21 января 1605 г. Русская рать двинулась к Севску, 20 января подошла и скученно расположилась в большой деревне Добрыничах. Данные источников о численности войска не заслуживают доверия. Так, например, Берг и Петрей говорят о 200-тысячной рати, что в два раза больше численности всех вооруженных сил Русского государства того времени. Паэрле утверждает, что войска состояли из 130 тыс. человек, Маржерет – из 40–50 тыс., и автор «Дневника Марины» называет число до 40 тыс. человек. Даже сведения Маржерета и «Марины» о численности войска в 40–50 тыс. нереальны, так как это составляло почти половину всего русского войска. К тому же 50-тысячная рать не могла зимой разместиться, хотя бы и скученно, в одной даже самой большой деревне. Если учесть, что крестьяне жили в небольших курных избах и в каждую хату могли втиснуться максимум 10–15 воинов (о бивачном расположении ни один из источников не упоминает), русская рать вряд ли имела более 20–25 тыс. человек[59].

В бою решающую роль сыграли наряд и стрельцы, а поэтому важно определение их численности. Паэрле сообщает, что русская рать имела 16 тыс. стрельцов и 14 орудий. В конце XVI в. на русской службе состояло около 20 тыс. стрельцов и казаков. Под Добрыничами не могло оказаться стрельцов больше, чем их состояло на службе. Маржерет говорит о 10–12 тыс. стрельцов, Масса же называет более реальную цифру (6 тыс. человек), но преувеличивает наряд (300 орудий). Можно считать, что в бою участвовало 5–6 тыс. стрельцов, а наряд имел 14 орудий.

Войско Лжедмитрия, по данным источников, насчитывало 14–15 тыс. человек и 13 орудий. Состояло оно из поляков (конница), казаков (конных и пеших) и крестьян, присоединившихся к самозванцу и обученных военному делу[60].

Следовательно, на стороне русской рати было примерно полуторное превосходство в силах.

Самозванец собрал военный совет, на котором поляки настаивали на том, чтобы уклониться от неравного боя. Казачий атаман и его полковники, наоборот, требовали смелых и решительных действий. Казаков было большинство, и поэтому самозванец 20 января выступил из Севска, двинулся вдоль левого берега р. Сев и вечером вошел в соприкосновение с охраняющими частями русской рати.

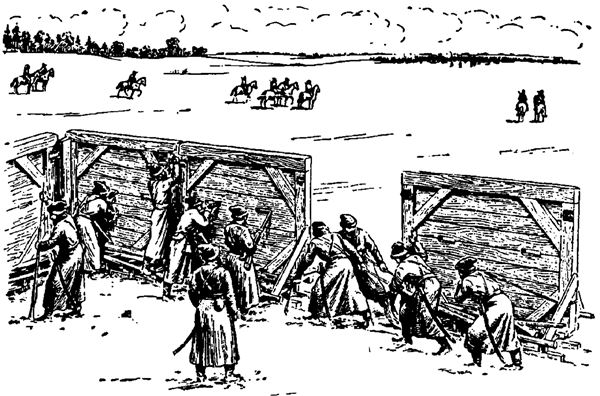

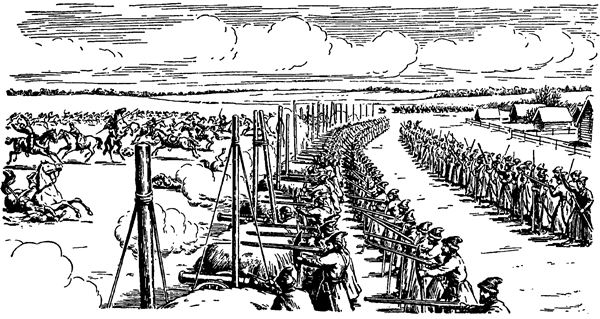

«Дмитрий, узнав, что войско Борисово теснится в одной деревне так, что не может двигаться, решился ночью напасть на него врасплох и приказал тамошним жителям, знавшим все выходы, зажечь село; но дозоры заметили поджигателей и русские изготовились к бою». Так сообщает Маржерет[61]. Боевой порядок русской рати, выстроившейся на рассвете 21 января, состоял из трех частей: в центре вдоль окраины деревни расположились стрельцы и наряд, установившие взамен гуляй-города возы с сеном, на правом и левом крыльях выстроилась конница. На подступах кДобрыничам находился сторожевой полк. О выделении резерва источники не упоминают.

Выдвижение обоза на позицию

Первая фаза боя – атака сторожевого полка русской рати войском самозванца и развертывание этого войска для боя.

На пути к Добрыничам войско Лжедмитрия обнаружило сторожевой полк русской рати и атаковало его превосходящими силами. Неся большие потери, полк поспешно отступил к расположению главных сил своей рати.

Вслед за этим самозванец начал для боя развертывать свое войско, разделив его на три отряда: первый – из 1–2 тыс. поляков и 1–2 тыс. русских, надевших на латы белые рубахи для различия с воинами правительственной рати; второй – из 8 тыс. конных казаков и третий – из 4 тыс. пеших казаков.

Войско Лжедмитрия силами наиболее надежного и хорошо вооруженного первого отряда наносило главный удар по правому крылу русской рати с целью отбросить всю рать к р. Сев; второму отряду самозванец приказал сковать левое крыло русских, а третий отряд с тяжелым нарядом составил общий резерв, скрытно расположенный за высотой, «чтобы в случае неудачи прочие могли найти опору и орудиями остановить неприятеля» (Паэрле)[62].

Вторая фаза боя – атака правого крыла русской рати первым отрядом самозванца.

Бой под Добрыничами 21 января 1605 г.

Из-за высокого холма, находящегося на подступах к Добрыничам, показалась конница самозванца; «и это были всадники, весело трубившие в трубы и игравшие на дудках и свирелях, и польские капитаны храбро объезжали ряды, ободряя войско, и горячили лошадей, кричали и горланили так, словно уже одержали победу»[63]. Вслед за этим, как сообщает И. Масса, с обеих сторон началась пушечная стрельба, предшествовавшая бою конницы.

Конница Лжедмитрия развернулась в две линии: в первой – семь польских хоругвей, во второй – восьмая их хоругвь и отряд русской конницы в белых рубахах. Для атаки правого крыла русского войска противник двинулся по широкой лощине, являвшейся удобным подступом.

Как только Мстиславский заметил наступление вражеской конницы, он приказал правому крылу русского войска двинуться вперед и остановить противника. В первой линии этого крыла находились две дружины иностранных наемников под командованием фон Розена и Маржерета.

Медленно наступавшее правое крыло русской рати атаковала конница самозванца. Дружины наемников оказали полякам слабое сопротивление, были опрокинуты и беспорядочным бегством дезорганизовали ряды русской конницы, вследствие чего она отступила. В это время «главная рать царская стояла неподвижно, в каком-то бесчувственном оцепенении» (Маржерет)[64]. Части боевого порядка русского войска не взаимодействовали, и поэтому враг имел возможность удерживать инициативу в своих руках. Приближался кризис боя.

Третья фаза боя – отражение стрельцами атаки конницы самозванца.

Польские хоругви не преследовали отступавшую русскую конницу. Они повернули вправо к деревне и пошли в атаку на стрельцов, расположенных за возами с сеном.

«Допустив неприятеля очень близко, она (русская пехота. – Е.Р.) дала залп из 10 или 12 000 ружей и так встретила поляков, что, объятые ужасом, они поворотили коней в совершенном расстройстве» (Маржерет)[65].

Исаак Масса (не участвовавший в бою) несколько по-иному описывает этот этап боя: «Стрельцы из-за шанцев (сани, набитые сеном) выстрелили из полевых пушек, которых было до трехсот, и затем открыли пальбу из мушкетов, и это нагнало на поляков такой страх, что они в полном беспорядке обратились в бегство»[66].

Маржерет в два раза увеличил количество стрельцов, а Масса – в несколько раз количество пушек. Но сообщение одного современника дополняется сообщением другого. По-видимому, вначале был дан залп из 14 орудий, а затем – 1–2 залпа из пищалей. На фронте протяжением в 1,5 км в одной шеренге могло разместиться не более 1500 стрельцов. Следовательно, их строй состоял из 3–4 шеренг, из которых первые две шеренги могли дать одновременный залп. О нем и сообщает Маржерет. Затем последовал залп 3-й и 4-й шеренг, вставших на место первых двух, что согласуется с сообщением Массы об «открытии пальбы».

Атака польской конницы была отбита огнем пушек и одним-двумя залпами стрельцов из пищалей. В рядах врага произошло замешательство. Поле боя заволокло пороховым дымом, что способствовало увеличению беспорядка в рядах конницы, лошади которой от грохота в испуге бросились назад. «Прочие поляки, пешие и конные, думая, что дело выиграно, понеслись во весь дух к деревне; увидев же своих в беспорядке бегущих, спешили удалиться…» (Маржерет)[67].

Правофланговый отряд войска самозванца, состоявший из запорожцев, услышав грохот и дым от пушечной пальбы и от залпа стрельцов из пищалей, бросился бежать по дороге на Севск и Рыльск.

Исход боя решили стрельцы и наряд. Предстояло реализовать достигнутый успех.

Четвертая фаза боя – уничтожение русской ратью третьего отряда самозванца и преследование его отступавшего войска.

Бой под Добрыничами в 1605 г.

Как только стрельцы и наряд отразили атаку врага, русская конница численностью в 5–6 тыс. всадников контратаковала бегущего в панике противника и начала его преследовать.

Одновременно был окружен резерв самозванца (третий отряд – пехота и тяжелые орудия), состоявший, по-видимому, из донских казаков, оказавших упорное сопротивление. Большую часть казаков правительственные войска уничтожили, оставшихся захватили в плен.

«Во время преследования пятьсот поляков задержались возле двух пушек, брошенных в поле, и почти все полегли вокруг них, ибо на них напало множество (московитов), и если бы продолжали погоню, то, как справедливо полагают, захватили бы самого Дмитрия, но им через посланных вслед гонцов было велено вернуться к войску, так что они все к вечеру возвратились…»[68]

Преследование врага русская конница вела всего на расстоянии 8 км от поля боя. Прекращение преследования спасло самого Лжедмитрия и его разбитое войско, бежавшее в Рыльск.

По сообщению Маржерета, войско самозванца потеряло в бою 5–6 тыс. убитыми и, кроме этого, много пленными. Все 13 орудий врага оказались трофеями русской рати. По данным Петрея, потери правительственных войск составили всего 525 человек, из них 25 иностранцев-наемников.

Вследствие только тактического преследования разбитого врага бой под Добрыничами не имел стратегических последствий. Отпраздновав победу «на костях», на что потребовалось несколько дней, правительственная рать двинулась к Рыльску. Самозванец в это время отошел к Путивлю. Бездеятельность воеводы Мстиславского спасла Лжедмитрия, которому удалось преодолеть кризис, явившийся следствием поражения под Добрыничами. Недобитый враг сумел залечить нанесенную ему глубокую рану.

Бой под Добрыничами имеет большое значение в развитии военного искусства. Залп из нескольких тысяч пищалей возможно было произвести только потому, что стрельцы были развернуты в линию, состоявшую из 3–4 шеренг Именно в этом бою зародился линейный боевой порядок, позволявший максимально и одновременно использовать ручное огнестрельное оружие, дававшее наибольший эффект при залповом огне. Грохот и дым залпа пугал лошадей и морально действовал на всадников. Огонь из пищалей наносил противнику чувствительные потери лишь при массовом и одновременном их применении на короткой дистанции, что и было в бою под Добрыничами.

Тактической предпосылкой линейного расположения стрельцов являлся гуляй-город, в котором стрельцы для ведения огня располагались вдоль деревянных щитов.

Наличие на вооружении русской пехоты большого количества пищалей и обучение стрельцов производству залпового огня являлись производственной, технической и организационной предпосылками возникновения нового линейного боевого порядка. Это было начало применения на поле боя линейного строя вместо построения глубокими колоннами.

Значительную роль сыграла и артиллерия. Прежде всего пушечная пальба с обеих сторон являлась существенным элементом завязки боя. Огнем полевых орудий войско самозванца подготавливало конную атаку правого крыла русской рати, наряд которой вел ответную стрельбу по противнику. Главную же роль наряд сыграл в третьей фазе боя, когда огонь полковых орудий усилил залп стрельцов из пищалей. В результате исход боя был решен умелым применением огнестрельного оружия. Холодное оружие русская рать пустила в ход на завершающих этапах – при контратаке и преследовании разбитого врага.

Опорой боевого порядка русской рати являлись пехота и наряд, занявшие позицию на окраине деревни под прикрытием «шанцев» (в данном случае саней с сеном). Средством маневра была конница.

Лжедмитрий разделил свое войско на три отряда, но не организовал взаимодействия между ними. Это была основная тактическая ошибка в управлении войском, так как отряды находились на значительном удалении друг от друга. В бой фактически вступила меньшая, хотя и самая лучшая, часть сил, остальное войско бездействовало. Поражение первого отряда и решило исход всего боя. Запорожцы в бою не участвовали, резерв (пехота и артиллерия) оказался окруженным подавляющими силами. Таковы были последствия разделения войска на отдельные не взаимодействовавшие отряды.

Второй этап военных действий – борьба самозванца и его соучастников за разложение правительственных войск и поход на Москву.

В Путивле поляки стали уходить от самозванца. Имеются сообщения о том, что и Лжедмитрий думал о бегстве. Однако его русские сторонники настаивали на продолжении борьбы. Удалось уговорить и часть поляков остаться в войске. Каменная крепость Путивля являлась надежным опорным пунктом.

Самозванец обратился за помощью к Сигизмунду, но никакой поддержки не получил. Польский король намерен был таскать каштаны из огня чужими руками при условии полной для него безопасности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. Изд. 2. Госполитиздат, 1955. С. 429.

2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 428.

3

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 427.

4

Там же. Т. X. С. 611.

5

Там же. С. 610.

6

Там же. Т. 4. С. 428.

7

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 429.

8

Там же. С. 430.

9

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Соцэкгиз, 1931. С. 376.

10

Там же. С. 377.

11

Там же.

12

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Соцэкгиз, 1931. С. 380.

13

Там же. С. 380.

14

Там же. С. 382.

15

Там же. С. 377.

16

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XVII. С. 370.

17

Ленин В.И. Соч. Т. 2. С. 402.

18

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XXIX. С. 37.

19

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XVII. С. 392.

20

Там же. С. 402.

21

Там же. С. 408.

22

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XVII. С. 413.

23

Новая история. Ч. I. М., 1939. С. 21.

24

Ленин В.И. Соч. Т. 23. С. 19.

25

Меринг Франц. Очерки по истории войн и военного искусства. М.: Воениздат, 1956. С. 181.

26

Метафизика – учение о субстанции (первооснове, первоначале мира). Философы признавали различные материальные (вода, земля, воздух, огонь, материя) и идеальные (душа, дух, бог) субстанции. В период господства теологии метафизика превратилась в учение о духовной субстанции и представляла собой форму идеализма. Поэтому нельзя отождествлять метафизику, являющуюся идеалистическим мировоззрением, с метафизическим методом мышления. Против средневековой метафизики выступил материализм, против метафизического метода мышления – диалектика. Ф Энгельс в «Анти-Дюринге» говорит о мышлении метафизика, а не о метафизике как идеологическом мировоззрении.

27

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XIV. С. 649.

28

Античные философы пользовались методом наблюдения и описывали общий вид природы – процессы изменений в нем; видели само движение, но не знали того, что движется (материи). Философы эпохи Возрождения разрабатывали проблему – что изучать? Объектом научной деятельности они назвали природу. В XVII в. встал вопрос – как изучать природу?

29

Это был метод средневековой философии (схоластики), заключавшийся в применении догматического, авторитарного способа доказательства абстрактных проблем (доказательство бытия бога, исследование «частной проблемы» – сколько чертей может поместиться на булавочной головке, исследование норм поведения религиозного человека и Т. п.). Догматик оперирует общими понятиями и умозаключениями (силлогизмами), оторванными от практики.

30

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 142.

31

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XV. С. 521.

32

Гуманизм – культурное движение (философское, историческое, литературное), возникшее в Италии в XIV в. и имевшее объективной целью борьбу с феодальной идеологией. Гуманизм распространился в Нидерландах, Германии, Франции и Англии. Он сыграл исторически прогрессивную роль и достиг своего расцвета в XVIII в. (эпоха Просвещения). Наиболее крупные представители гуманизма – Петрарка, Бокаччо, Эразм Роттердамский, Томас Мор и др.

33

Христианско-феодальная периодизация всемирной истории Иеронима-Августина строилась по схеме четырех монархий: Ассиро-Вавилонской, Мидо-Персидской, Греко-Македонской и Римской.

34

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XVII. С. 398.

35

Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. М., 1957. С. 31.

36

Там же. С. 25.

37

«Черта» – линия оборонительных сооружений по южной границе Русского государства в XVI–XVII вв. Автор труда «Засечная черта Московского государства в XVII в.» назвал эту линию оборонительных сооружений «засечной чертой»; в свое же время она называлась просто «Черта», в документах термина «засечная черта» нет.

38

В 1577 г. в поход в Ливонию выступило вместе с «посохой» 40 тыс., в 1578 г. – 48 тыс. человек. Точность даже этих цифр вызывает сомнение.

39

Нидерландец Исаак Масса сообщает, что Борис Годунов приказал переписать всех москвичей старше 20 лет и заставил их поочередно держать стражу на крепостных стенах.

40

Временник Ивана Тимофеева. М. – Л., 1951. С. 202.

41

Временник Ивана Тимофеева. С. 202.

42

Там же.

43

Там же.

44

Там же.

45

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. 1937. С. 37.

46

Временник Ивана Тимофеева. С. 201. См. также: Новый Летописец. Изд. Оболенского. С. 36–37.

47

Временник Ивана Тимофеева. С. 206.

48

Смирнов И.И. Восстание Болотникова 1606–1607 гг. М., 1951. С. 83.

49

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 77.

50

Там же. С. 76.

51

См.: Сказание Авраамия Палицына. М. – Л., 1955. С. 108. В «Очерках истории СССР, конец XV в. – начало XVII в.», 1955, на с. 481 искажено сообщение Палицына, который говорит о сидении в осаде в Калуге и Туле более 20 тыс. восставших, а не о «скоплении в районе Дикого поля» 20 тыс. беглых холопов, как сообщается в «Очерках». Тула и Калуга не относились к району Дикого поля.

52

См.: Дневник Лжедмитрия. Собрание государственных грамот. Ч. II. С. 167–173.

53

См.: Записки Паэрле; Устрялов. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. СПб., 1859. С. 156.

54

На основании исследования источников (Берг. «Дневник Марины», Паэрле, Маржерет и др.) нельзя согласиться с утверждением авторов «Очерков истории СССР» о том, что в Киеве Лжедмитрий имел до 20 тыс. человек. У Савича, на которого ссылаются авторы «Очерков», таких данных нет. В статье Савича (Сборник статей «Против исторической концепции Покровского», 1939) перечисляются источники с данными о численности отряда Лжедмитрия (о Киеве упоминания нет): автор «Дневника Марины» говорит о нескольких тысячах человек, Маскевич – одной роте всадников в 700 человек и 5 хоругвей, к которым присоединилось 2 тыс. казаков, а затем – 10 тыс. запорожцев, Паэрле – 1 тыс. всадников и 500 пехотинцев, Кобержицкий – 700 всадников и 700 пехотинцев, Мартин Берг о том, что Лжедмитрий, соединившись с казаками, имел до 8 тыс. человек, «по другим данным» (Савич) – до 20 тыс. и «по другим известиям» (Савич) – 580 гусар, 120 казаков и 500 пехотинцев. Правильно утверждает Савич, что ядро отряда Лжедмитрия составляла польская шляхта.

55

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 84.

56

Там же. С. 81.

57

См.: Середонин. Известия иностранцев о вооруженных силах Московского государства в конце XVI в. СПб., 1891. С. 13.

58

См.: Устрялов. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. I и II. СПб., 1859.

59

В бою под Добрыничами участвовали: большой полк, полки правой руки, передовой и сторожевой и полк левой руки. По «разрядной росписи» 1616 г. на «Черте» от Брянска через Путивль, Курск, Новосиль и до Арзамаса (свыше тысячи километров) в гарнизонах городов насчитывалось 24 350 человек и, кроме того, в полевом войске (большой, передовой, сторожевой полки и отдельные отряды) – 6279 человек, а всего 30 629. В большом походе 1562 г. численность полков изменялась в пределах от 3400 (левой руки) до 5700 (большой полк), а вся рать насчитывала до 30 тыс. человек. Эти данные дают основание полагать, что под Добрыничами в пяти полках насчитывалось не более 15–20 тыс., к которым следует добавить стрельцов и наряд – 5–6 тыс., т. е. всего 20–25 тыс. человек (в два раза меньше числа, сообщаемого Маржеретом).

60

В войске самозванца находилось семь польских конных хоругвей, 100 польских пехотинцев, 400 пеших и 500 конных московских людей (Паэрле сообщает, что их было 2 тыс. человек), 3 тыс. донских казаков и несколько тысяч запорожцев, а всего насчитывалось 14–15 тыс. человек

61

Устрялов. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. I. С. 294.

62

Устрялов. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. I. С. 165.

63

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 88.

64

Устрялов. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. I. С. 295.

65

Устрялов. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. I. С. 295.

66

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 89.

67

Устрялов. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. I. С. 295.

68

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. С. 89.