полная версия

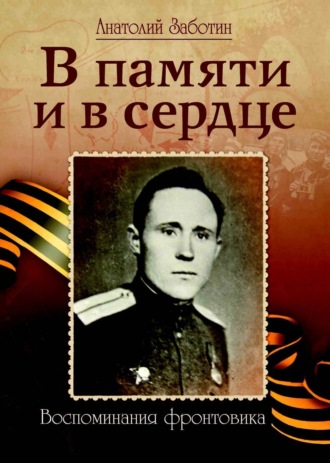

полная версияВ памяти и в сердце

– А как Бирюков? – с тревогой спросил я о своем земляке.

– В день моего ранения он был жив. А вот Дерюшкин из его батареи погиб. Что там сейчас, не знаю.

Да, горько было слушать о потерях. Но… на войне без них не обходится. Правда, Ужгород взяли, не потеряв ни одного человека. А вот дальше везение наше кончилось – жертвы в каждой батарее. И немалые. Сколько моих однополчан похоронено на холме Славы в Ужгороде. Воинское кладбище здесь – особо почитаемое место. В праздники сюда сходятся сотни людей. Слышится траурная музыка. И всюду венки, венки, венки. У каждой могилы. Своих однополчан не забываем и мы: каждый раз, приезжая в родной полк, мы навещаем их.

В госпитале мы лежали с Емельяновым в разных палатах. Но разлучала нас только ночь, а все светлое время мы проводили вместе. Вспоминали Ульяновск и Долматов, Хомяково и Делятин. А тем временем приближались октябрьские праздники. Как-то накануне 7 ноября Емельянов говорит: «Что-то там, в нашем полку, делается? Хорошо бы узнать».

Словно услышав моего друга, ранним утром 7 ноября к нам приехал майор Поляков. Приехал не с пустыми руками – привез мадьярского вина, закуски. Мы были рады и благодарны нашему замполиту. Не забыл, сам пожаловал. И в такой торжественный день. Хотелось поговорить с майором, но в моей палате даже присесть негде: койки почти впритирку. У Емельянова – то же самое. Замполит пошел к госпитальному начальству. По его просьбе нам подобрали небольшую комнату. И вот мы сидим втроем за столиком. Настроение у всех прямо-таки торжественное. Боль в ранах на время приутихла. Перед нами – стаканы с красным вином, раскрытые банки с консервами, яблоки, груши, виноград. Ну как всему этому не радоваться! А еще большая радость та, что наш самоходный, теперь уже Ужгородский, полк продвинулся далеко вперед. Принял участие в освобождении десятка с лишним населенных пунктов. Освобождено и село Собранцы, до которого мы с Емельяновым так и не доехали. «Как бы отчаянно противник ни сопротивлялся. – с воодушевлением говорил Поляков, – но боевой дух его уже сломлен. И он вынужден бежать. Почти без боя наши вошли в город Михалевцы».

Вспомнил Поляков и о Кармазине. Невзирая на контузию, он по-прежнему воюет. Да еще как! Мужественно, по словам замполита, ведут себя и мои командиры машин – Хвостишков, Данциг, Яковлев. Я был рад это услышать. Много приятного узнал о своей батарее и Емельянов. Особенно отличился у него сержант Викторов: под огнем противника он вынес тяжелораненого командира машины Борейко. По кювету нес его на себе более полукилометра. Свистели пули, рвались снаряды, а он продолжал нести, хорошо зная, что дорога каждая минута. И вынес. Хотя и сам мог при этом погибнуть.

Поляков пробыл с нами чуть более часа, а удовольствия, радости оставил на целый день. Прощаясь, мы пообещали ему сразу, как только залечат наши раны, вернуться в наш родной 875-й полк.

Мы пробыли в госпитале еще больше месяца. За это время из дома, от мамы, пришло два письма. Мать писала, что крайне огорчена известием о моем ранении. Много плакала. Но соседи успокоили: «Ранен – значит жив. Можно ждать домой». Во втором письме она так и написала: «В деревне у нас многие после госпиталя приезжают на побывку. И гостят подолгу, недели по две, по три. Приезжай домой и ты, сынок. Я хоть погляжу на тебя. Уж четвертый год в разлуке. И раны твои полечу. Сынок, приезжай, жду тебя! Буду глядеть на дорогу и Бога молить, чтобы у тебя все было хорошо».

Прочитал я это письмо и так растревожился, что слеза прошибла. «Мама, да ты что?! Разве могу я приехать к тебе? – написал я ей в тот же день. – Жди меня, мама, когда мы кончим войну. А конец войне близок». И еще заверил ее, что рана моя нетяжелая, хожу уже без костылей. Сообщил, что в госпитале я не один, а с товарищем. Мне с ним не так скучно. Кстати, мы с ним сфотографировались, и одну фотокарточку я послал матери. Вот, думаю, будет рада!

Ответа на это письмо я не дождался. Выписали Емельянова. Мне не захотелось оставаться одному, и я выписался досрочно. В начале декабря мы оба вернулись в свой 875-й самоходный полк.

* * *

До конца войны оставалось еще более четырех месяцев. По всему фронту шли ожесточенные бои. Что ни день, столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам, освободившим очередной большой город. Нашему 875-му Ужгородскому самоходно-артиллерийскому полку предстояло еще участвовать во многих сражениях.

По прибытии в свой полк мы с Емельяновым какое-то время были не у дел. Точнее говоря, в резерве полка. Наши должности были заняты другими офицерами. И нам предстояло ждать, когда эти должности так или иначе освободятся. Никто не мог сказать, долго ли это продлится. Впрочем, начальник штаба майор Рысков намекнул: «Жертвы велики. Так что…»

Его слова оказались пророческими. И недели не прошло, как мы возглавили оставшиеся без командиров батареи. Бои в эти дни шли жестокие. Противник отчаянно сопротивлялся. Бесконечные контратаки, попытки вернуть оставленный город или село. Артиллерийская канонада слышится круглые сутки. Неудивительно, что два командира батарей почти одновременно вышли из строя, и мы с Емельяновым заняли их места.

Самоходки все новенькие. Мои землячки, с Горьковского автозавода. И что ни экипаж – все молодые, безусые парни по 18–20 лет. Необстрелянные. Каждый разрыв снаряда их пугает. Правда, в боевом отделении каждый свою роль знал неплохо. Это меня радовало: в бою это главное.

Вернулся в свой полк и Миша Прокофьев. Его было не узнать. После ранения стал заикаться. Мне очень хотелось, чтобы он опять был рядом. Столько боев прошли бок о бок, хотелось и конец войны встретить вместе. Но в моей батарее места ему, к сожалению, не нашлось. И оказался он в батарее лейтенанта Куликова. А бои продолжаются. Что ни день, идем в атаку. От громыхания пушек глохнем. По ТПУ (танковое переговорное устройство) не разговариваем – не слышно. Не пользуемся и радио. Оно чаще всего неисправно. Для связи с другими самоходками используем посыльных. Бои шли такие, что буквально через несколько дней я снова был ранен. Осколком в голову. И опять – госпиталь. Четвертый за время войны. На этот раз лежал в венгерском селе Альшовадос (запомнил!). Госпиталь размещался в крестьянских домах. Вначале мы насторожились: Венгрия все еще была на стороне Гитлера, и ее армия отчаянно сопротивлялась. Однако жители села к нам относились лояльно. Порой даже доброжелательно.

Здесь, в госпитале, далеко от Родины и от своего полка, я встретил новый, 1945 год. Мадьяры дали нам вина. Мы дождались полночи, сели за стол. Мне предложили произнести тост. Я поздравил коллег с Новым годом. Выпили. И начался сердечный солдатский разговор. Все понимали: конец войне близок. И невольно вспоминали своих товарищей, тех, кто продолжает биться с противником. Доживут ли до победы? Останутся ли живы? За время моего пребывания в госпитале наш 875-й самоходный полк участвовал во многих сражениях. Бои шли на подступах к городу Кошице. В этих боях погибли последние два офицера моей батареи, приехавшие вместе со мной из Тульских танковых лагерей, – Коля Хвостишков и Миша Прокофьев. Оба дотла сгорели в самоходках, хоронить было нечего. В ноябре после освобождения Ужгорода был тяжело ранен Жора Данциг. Он умер в госпитале в городе Перечни под Ужгородом. Из экипажа Василия Яковлева в живых остался только один механик-водитель И. Демешкин. Наводчик Вася Луценко и заряжающий И. Марченко погибли в городе Кошице. В январе у села Мокранцы, уже за Кошице, сложил голову и мой друг, комбат Георгий Емельянов. Не вышли из того боя живыми и другие два командира батареи – Куликов и Ивченко. Я их знал мало: они прибыли в полк в те дни, когда я лежал в госпитале, и пробыли в нем недолго.

Лечение мое заканчивалось. Осколок, застрявший в черепной коробке, врачи извлекли. Постепенно рана зажила. Выписали годным к строевой службе. И я опять вернулся в свой 875-й самоходный полк. За время моего отсутствия он далеко ушел вперед. Позади Кошице, впереди Моравская Острава и Оломоуц. Предстоят еще тяжелейшие бои. А конец войны уже виден, вот он. Но чтобы дотянуться до него, нужны силы.

Наш полк, как и все воинские части, нес потери, пополнялся. Сожженные самоходки заменялись новыми, на место погибших офицеров, сержантов и рядовых заступали либо недавно мобилизованные, либо вернувшиеся из медсанбатов и госпиталей.

Ряды моих старых боевых друзей настолько поредели, что каждого живого я встречал после госпиталя как родного брата. Безмерно рад был встрече с Фирсом Бирюлиным. Вот уж поистине счастливчик! В каких только боях не побывал, а до сих пор жив и невредим. Сберегла судьба и Кармазина: отделался контузией. Больше недели ничего не слышал, но с передовой не ушел. Майор Г. Поляков, комсорг С. Сироткин, комбат И. Бирюков, мои давние и верные друзья, – все в госпитале. Говорили, майор Г. Поляков ранен тяжело, надежды на то, что останется в живых, мало. А он выздоровел! Но в полк уже не вернулся: комиссовали. Уехал в родной Ленинград. Кстати, много лет спустя мы с ним встретились. Стоит ли говорить, какая это была встреча! Вспомнили всё – и бои, и то, как он приезжал к нам с Емельяновым в госпиталь в Сваляву, и многое другое.

Успешно продолжали воевать техник-лейтенант В. Р. Раугул и парторг полка майор С. Кузнецов.

Больше месяца я командовал батареей. Не раз водил ее в бой. Мне, в сущности, везло: целых восемь месяцев я воевал в одном и том же полку. Не многие из моих коллег, прибывших на фронт из Тульских танковых лагерей, уцелели. А я был всего два раза ранен. Причем сравнительно легко. Получил повышение в звании и несколько наград. Видимо, в штабе армии все это учли. И вот, чего я никак уж не ожидал, в начале апреля, за месяц до конца войны, меня вызвали в штаб и направили учиться в Ленинградское высшее офицерское танковое училище. Так для меня и закончилась война.

* * *

Из Чехословакии, из-под Моравской Остравы, ехать в Ленинград лучше всего было через Польшу. Я выбрал дорогу, по которой прошел с боями: Кошице, Закарпатье, Ужгород…

Ужгород уже не тот, каким я видел его 27 октября 1944 года. Смотрю и глазам не верю. На улицах полно народу. Военные, гражданские… Все куда-то спешат, у всех деловой вид. А машин сколько! И каких только марок тут не увидишь. Но больше все-таки «студебеккеров». И все груженые. Через тесноту улиц они с трудом пробираются к выезду из города. Тем апрельским днем 1945 года я впервые увидел Ужгород после его освобождения. У людей радостные лица: народ живет в предощущении близкой победы. Мог ли я тогда знать, что Ужгород вскоре станет для меня столь же дорогим, как наш Нижний Новгород. И я завидую моим однополчанам О. Самойловичу, А. Викторову, С. Гапоненко: после войны они выбрали этот украинский город для постоянного места жительства. Мы, однополчане 875-го Ужгородского самоходного полка, гордимся, что наш товарищ лейтенант Леонид Кармазин был участником Парада Победы. Был командирован в Москву и Фирс Бирюлин. Но поехать не смог. Заболел и все дни подготовки к параду лежал в госпитале. Л. Кармазин стал почетным гражданином города Ужгорода (умер в мае 1985 года в Киеве). Я не раз получал от городских властей приглашение приехать на празднование очередной годовщины освобождения Закарпатья. И неизменно отвечал согласием. Знал: в Ужгороде я, как и все ветераны нашего полка, желанный гость. И очень досадно, что с распадом СССР столь дорогой для нас город стал заграничным, связь с городскими властями прервалась.

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, село Борисово-Покровское.1991–1996 гг.

Вкладка

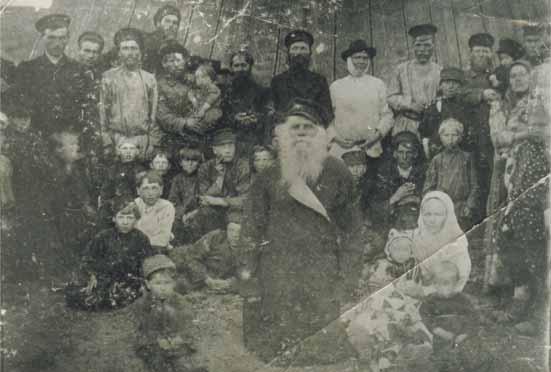

Односельчане. На первом плане – бывший бурлак Иван Макарович Беспалов по прозвищу Большой. Фото начала XX в.

Мама А.Ф. Заботина – Мария Григорьевна (1878—1953 гг.).

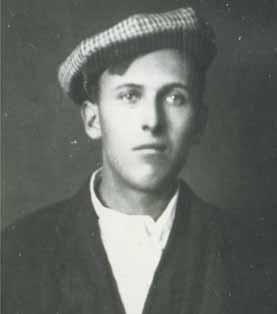

Деревенский книгочей Лев Андреевич Гаранин.

Друзья-студенты Дальнеконстантиновского педтехникума – «триумвират»: Н. Кириллов, А. Заботин, И. Гаранин.

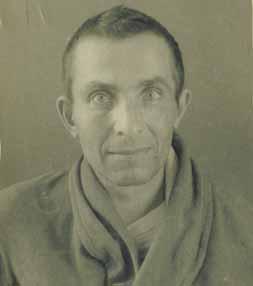

Младший брат Михаил, механик-водитель танка. Погиб в 1943 г. под Курском.

Сержант Романенков, сослуживец А.Ф. Заботина по боям в Карелии зимой 1941 г. На обороте снимка надпись: «Другу Заботину от Романенкова. 1943 г. Госпиталь».

У боевой машины. Слева – лейтенант К. Яшин, в центре – лейтенант С. Голубев.

На отдыхе. С гармошкой – майор Кузнецов

Слева – лейтенант Л. Кармазин, справа – майор Г. Поляков. У боевой машины № 201 – первой прорвавшейся через Ужокский перевал 16 октября 1944 г.

Ремонтная бригада. В центре – командир взвода по ремонту орудий техник-лейтенант В.Р. Раугул.

На обороте этого снимка надпись: «Моему старшему товарищу и командиру ст. лт-ту Заботину А.Ф. от Хвостишкова Н.С. Нас единит одно стремленье – быстрей расправиться с врагом. Настанет день, мы с наслажденьем бокал победный разопьем. 31.07.1944 г. г. Тула».

(Н.С. Хвостишков погиб в январе 1945 г.)

Командиры САУ Василий Яковлев и Георгий Данциг (в ноябре 1944 г. тяжело ранен и умер в госпитале г. Перечни недалеко от Ужгорода).

Боевые друзья провожают своего сослуживца с фронта на учебу, в Ленинград. Апрель 1945 г.

Старший лейтенант Ивченко, капитан Емельянов, лейтенант Куликов. Все трое погибли на территории Чехословакии в 1945 г.

А.Ф. Заботин (справа) в гостях у семьи своего боевого друга И.Д. Бирюкова. 15 августа 1959 г.

г. Вязники.

На встрече ветеранов. А.Ф. Заботин, Л.П. Кармазин, Ф.С. Бирюлин.

Встреча ветеранов на земле освобожденной Чехословании. 1970 г.

Внуки и правнуки у САУ-76. На таких воевал их прадед. Слева направо: внук Алексей, правнук Иван, внучка Ирина, правнучки Полина и Милена.