полная версия

полная версияРовесник СССР: Всюду Вселенную я объехал

Парад на Красной площади не представлял открытий для москвичей. Его прогнали несколько раз по главным столичным улицам. Перед началом шествия войск и техники по Красной площади президент Дмитрий Медведев провозгласил здравицу в честь ветеранов войны – солдат и матросов, сержантов и старшин, офицеров, генералов и адмиралов. О маршалах, что покоились у него за спиной, за щитом в Кремлевской стене, не обмолвился. В конце президент воскликнул: «Слава победителям! Ура!» В их число он включил прошагавших по брусчатке «союзников» – американцев, королевских гренадеров в высоких, с полметра, медвежьих шапках, ветеранов эскадрильи «Нормандия – Неман», польских жолнежей.

Публика на трибунах и телезрители оживились, заулыбались, когда на брусчатке площади появился белый жеребец, высокий, поджарый. Его доставили в столицу из Туркмении в подарок от президента страны Бердымухамедова. Белый красавец, потомок скакуна по кличке Кумир, породы, насчитывающей пять тысяч лет. Кумир знаменит тем, что в июне 1945 года на нем появился из ворот Спасской башни принимать Парад Победы Георгий Константинович Жуков.

Белый рысак перед центральной трибуной пританцовывал, гарцевал. А чуть позже по площади прошел эскадрон на русских лошадках, бурой масти, без хромоты. Им тоже дружно аплодировали гости на трибунах.

ЧАСТЬ 7

Моя счастливая судьба

(главы написанные и редактированные в 2013–1014 гг.)

Юбиляр

Много ли человеку нужно для счастья? По большому счету – не очень. Главное – нужно любимое дело, то есть призвание, профессию, творчество. Не исключаю, что частью счастливой жизни являются семья и дети. Для особо изворотливых людей любимым делом может стать работа в доходном месте и таким образом приносить им удовольствие.

Все мы – ровесники какого-либо исторического события. Их много во всемирной истории. Моя первая профессия – военная. Я служил на войне авиационным механиком, занимался сугубо рабочими специальностями – моторист, смазчик и другие. Выбрал их не по зову сердца, а в тяжелую пору – шла Великая Отечественная война. Остался жив, и как же мне пригодился опыт механика в мирное время, когда приходилось ремонтировать свои и служебные, корпунктовские автомобили.

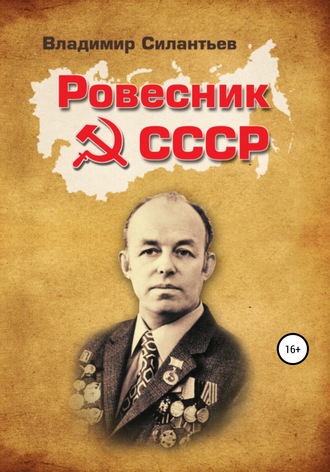

Вторая моя профессия – журналист. Свои статьи и книги я печатал на портативной немецкой пишущей машинке «Эврика». Она служила мне долгие годы: в командировках, в редакции «Известий». Служит до сих пор, хотя все уже давно перешли на компьютеры. С сознательного возраста моим главным наставником стал Иосиф Сталин – организатор наших побед. Он мечтал о сплоченном, сильном государстве, союзе и дружбе народов. Его политические преемники не следовали ленинским заветам, начали подтачивать социалистическую систему, и в начале 90-х годов Советский Союз распался. Большинство моих сверстников не дожили до этой катастрофы, а я в 2012 году отметил 90-летие. Столько же должно было бы исполниться и СССР. По паспорту день моего рождения – 22 июня. Это дата начала Великой Отечественной войны. На самом деле я родился на три дня позже, но после Победы паспортистка, когда выписывала новый документ, предложила мне, фронтовику, что-нибудь изменить в паспорте. Я попросил поставить датой рождения 22 июня, чтобы всегда помнить трагический день в истории нашей страны. Она сказала: «Этого мало! Я укажу в паспорте, что он «бессрочный!».

Уроки начала войны

За полгода до войны я стал курсантом авиатехнического училища в Ленинграде. Все мы чувствовали приближение страшной угрозы. Сомнений, что придется воевать, не было. Хотелось получить специальность, которая потом помогла бы громить врага.

Училище занимало целый квартал на Выборгской стороне. Промозглая погода, особенно зимой, доставляла много неудобств. Когда выпадал снег, курсантов заставляли чистить дорожки и тротуары вокруг училища. Наш старшина, уже немолодой сверхсрочник, отдавал команды, звучащие как угрозы, и издевался над нами. Часто в обеденное время заставлял шагать строем и запевать маршевые песни, в то время как товарищи из соседних рот уже доедали борщ и переходили к котлетам. В начале июня 1941 года нас отправили в летние лагеря, расположенные в предместьях Ленинграда. Там мы окапывались, совершали марш-броски в противогазах. Старшина все приговаривал: тяжело в ученье, легко в бою.

Раз в неделю полагался банный день. Мы, как на параде, маршировали на помывку мимо царскосельских дворцов, и очень хотелось заглянуть внутрь, посмотреть на богатое убранство залов. Саша Патюков, мой друг курсант-ленинградец, придумал, как это осуществить. Не заходить в баню, а сразу надеть чистое белье, как будто уже помылись, и отпроситься у старшины. Так и сделали. У входа во дворец смотрительница сказала, что солдат в сапогах «не пущают». Выдала нам тапочки и заставила нести сапоги в руках. Когда вошли внутрь, глазам своим не поверили. Такой красоты мы никогда не видели. Залов, кажется, было около дюжины, и все великолепно, по-царски украшены. Особенно поразила Янтарная комната, вся сделанная из минерала самых разнообразных желтых оттенков. Саша предложил вернуться сюда на следующей неделе, но не удалось. Началась Великая Отечественная война.

Мой первый день в авиачасти в Подмосковье в июле 41-го начался с похорон экипажей двух бомбардировщиков Пе-2, которые столкнулись в небе над аэродромом. Эскадрилья лишилась опытных летчиков, воевавших добровольцами в Китае и Испании. Разбились два новейших самолета, которых так не хватало в тяжелом 41-м году. От них осталась груда искореженного металла, отвратительно пахнувшего горелым алюминием. От людей – холмик с серебряной пирамидой и красной звездочкой…

Четыре года на фронте. Запомнившийся навсегда отрезок жизни. О фронтовой жизни, о боевых товарищах-однополчанах я написал книгу «Воздушные разведчики». На войне всякое бывало: подвиг и трусость, самопожертвование и подлость, бескорыстие и черствость. В книге я описал и положительное, и негативное, избегая вычурности и парадности. Первый рецензент рукописи, от которого зависело ее издание, дал резко негативную оценку. Его главный аргумент сводился к тому, что описанные мною авиакатастрофы могли оттолкнуть молодого читателя от военной авиации, куда и без того был недобор молодежи. В общем-то, он был прав, потому что катастрофы и смерти на войне были и совершенно нелепые.

Но не авиакатастрофы, не разного рода происшествия в небе и на земле характеризовали нашу фронтовую жизнь, а смелые боевые дела. Порой скромные, будничные, чаще без подвигов или малейшего намека на него. Дела, связанные всегда с неудобствами жизни, иногда с полуголодным существованием. Страх, что тебя убьют, жил в нас, но о смерти как-то не думали. Отдать жизнь за спасение Родины от порабощения считалось долгом каждого. Так нас воспитали. Родина означала для нас и семью, и наш дом, и достижения социализма, и прекрасные мечты, и личное счастье. С этими мыслями легче переносились потери и невзгоды.

Самолеты начала Великой Отечественной войны не имели радио, летчики не могли переговариваться с товарищами, летящими рядом. Командиры подавали сигналы ведомым покачиванием крыла, а иногда жестами рук. Не имелось радаров, изобретенных тогда англичанами, которые держали свой секрет в строжайшей тайне. Из-за отсутствия точных навигационных приборов врагом номер один для летчиков скорее была плохая погода, чем противник. Воздушные экипажи не умели летать ночью, в облаках, часто блудили, садились на вынужденную, не найдя своего аэродрома. Но ведь летали! И как здорово! И били немцев! После битвы на Курской дуге мы сохраняли превосходство в воздухе над гитлеровским люфтваффе.

Тогда на фронте и сейчас под конец жизни не перестаю восхищаться: как же так случилось, что лапотная Россия победила на земле и в небе моторизованную Германию? Именно наша военная авиация является наглядным примером величия и таланта русского народа. Если дореволюционная Россия оставила большевикам кое-какой задел в нефтяной промышленности, железнодорожном транспорте, пароходстве, угледобыче, то для развития авиации не было практически никакой базы. Наша авиационная промышленность создавалась на пустом месте. Страна-то была крестьянская, а создала передовую технику. Разве это не подвиг?! Не кто-нибудь, а советские люди удивили мир дальними перелетами через Северный полюс. Нам, мальчишкам, Чкалов и Громов казались неземными героями. За их полетами следил весь мир, ибо в ту пору ни одному исследователю не удавалось достичь полюса.

Утверждают, что Сталин любил авиацию и не жалел средств на ее развитие. Верно, термины «сталинская авиация» или «сталинские соколы» широко вошли тогда в лексикон советских людей. Но вдумаемся: кто строил тогда самолеты? Вчерашние крестьяне. А кто летал на них? Парни, пришедшие в авиаучилища из городов и деревень. И это чувствовалось во время войны. Храбрости летчикам было не занимать, а вот с общим кругозором было слабовато. И вовсе не из-за отсутствия талантливых и способных людей. Тогда даже в Москве трудно было купить общеобразовательную книгу, хотя издавались миллионы учебников для школ и вузов. Мало было в городах библиотек, а в деревнях не знали электрического света.

До войны на золото мы покупали заграничные патенты и лицензии. Некогда популярный автомобиль «Волга» ведет свою родословную от легковушек «эмок», которые первоначально украшались, сам видел в детстве, голубым овальчиком на радиаторе с надписью «Форд». Плеяда отличных фотоаппаратов «Киев» родилась еще до войны с покупки патента у немецкой фирмы «Лейка». На нашем бомбардировщике Пе-2 стояли моторы с французской родословной, модифицированные перед войной русскими умельцами-моторостроителями, подобно прославленному конструктору Микулину.

Новейшие боевые самолеты фашистов были куплены до войны за золото. Выдающийся конструктор истребителей Яковлев в своей книге воспоминаний рассказывает, что, продавая нам новейшую боевую технику, гитлеровцы были уверены, что мы не успеем ее скопировать и наладить массовое производство до начала войны. Яковлев пишет, что ему показали сугубо секретный в то время истребитель «Фокке-Вульф 190», который появился на фронте лишь в 1943 году.

Немцы хвастались своими талантами и считали русских бездарными. Просчитались! Уже в конце июля 41-го к нам в полк прибыла на вооружение партия Пе-2, современных скоростных пикирующих бомбардировщиков. На нем наши летчики провоевали почти все четыре года. Создавались другие машины аналогичного профиля. Но они не превосходили его летными характеристиками. Пе-2 не уступал «хейнкелям», уходил от преследования «мессеров». Летчики и механики любили эту машину, хотя она была строгой в управлении, ошибок в пилотировании не прощала. В конце 42-го нашему полку разведчиков прислали американский бомбардировщик «Бостон». Двухмоторный, по параметрам был похож на Пе‑2. Почти всю войну его перегоняли с одного полевого аэродрома на другой, откуда мы вели боевые действия. Однако в разведку на нем никто не летал. Летчиков пугало слабое вооружение «Бостона», да и шасси были рассчитаны на бетонированные посадочные полосы. Два раза при посадке на полевой аэродром они ломались. Правда, моторесурс на «Бостоне» в три раза превышал моторесурс Пе-2. Уважение у летчиков вызывал американский истребитель «Кобра». Он отличался необычным расположением третьего колеса впереди, под кабиной летчика. Английский истребитель «Харрикейн», который мы увидели еще в 41-м под Москвой, вызывал улыбку. Прозванный «горбатым», он легко переворачивался на рулежке. Дабы избежать аварии, механиков сажали на хвост в качестве противовеса.

Свою отечественную технику старались освоить, изучить сильные и слабые стороны. Помнили приказ Верховного главнокомандующего Сталина: «…нельзя победить врага, не овладев всем искусством войны, не изучив своего оружия…» Пожалуй, первые два года войны ушли на решение этой задачи, а потом, после сражения на Курской дуге, мы начали по-настоящему бить фашистов. Короче, мы стали мастерами.

Самое ценное, что ковалось с первых дней войны, – это дух взаимной выручки, товарищества, дружбы. Презрительное словечко «сачковать», увиливать от работы, я впервые услышал на войне. Но явных сачков в полку было немного. Большинство пользовались уважением за то, что не прятались за спиной сослуживцев. В эскадрильи царила особая доверительная обстановка. Командиры обращались с подчиненными как с товарищами.

41-й, верно, страшный год. Сначала мы верили спокойным сводкам Совинформбюро о сдаче наших городов якобы в порядке планомерного отступления. Верили потому, что помнили подобную тактику маршала Кутузова в войне с Наполеоном. Но когда наши войска сдали гитлеровцам Минск, Смоленск и другие крупные города, закралось сомнение, и среди нас родилось острое словечко «драпать». Оно было в обиходе солдат и командиров. Однако никто из нас не сомневался, что рано или поздно, под Москвой или Владимиром, немцев остановят и погонят назад. И эта вера была сильнее любого оружия.

Сталин, к сожалению, просчитался во многом. В первую очередь в сроках нападения. Он полагал, что Гитлер должен предъявить Москве какой-либо ультиматум, прежде чем начать войну. Москва в ответ предложит начать переговоры с целью рассмотрения требований и претензий Берлина. Таким образом, Сталин рассчитывал затянуть переговоры до момента, когда Красная армия закончит программу перевооружения, рассчитанную на конец 1942 года. Гитлер, однако, не выдвинул ультиматума и без объявления войны напал на нашу страну. В этом суть сталинского определения «вероломного и внезапного» нападения со стороны Германии, а не в том, что Красная армия была не готова к войне и она якобы явилась для нее полной неожиданностью. Напротив, в войсках только и разговоров было о неизбежности войны.

Вопросы, вопросы… Мы задавали их себе на фронте в пору, когда из-за непогоды прекращались боевые полеты и наступала короткая передышка. Тогда в землянке у печурки кто про себя, а часто и вслух обсуждались наболевшие вопросы: как же так случилось? Ответ был – мы не умели тогда вести современную войну. Сталин, в общем-то гражданский человек, просчитался, полагая, что армия живет по своим жестким законам и должна быть готова в любую минуту по тревоге дать отпор противнику. Да, нас в военном училище обучали этому, заставляли зубрить Устав. Устраивали боевые тревоги, наказывали тех, кто в считаные минуты не успевал соскочить с койки, одеться, взять винтовку и встать в строй. И, наоборот, объявляли благодарность тем, кто укладывался в срок.

Мы были поражены обстановкой, когда прибыли из училища в боевой полк. Шла война, а никто нас не выстраивал, не проверял, начищены ли сапоги, блестят ли пуговицы, не грязен ли воротничок гимнастерки. Никто не водил нас строем по гарнизону в столовую или на аэродром. Сначала мы вытягивались по стойке «смирно» и отдавали честь встречному офицеру. Позже лишь прикладывали ладонь к виску, как это делали все летчики, будто подчеркивая, что авиация – не пехота, а особая каста.

Давайте по-честному, пусть в подушку, чтобы другие не слышали – ведь стыдно! – укорим себя. Сколько нелепых потерь мы понесли из-за недисциплинированности, из-за привычки делать все на авось, спустя рукава, надеясь – «есть начальство, пусть оно и думает». В нашем боевом полку, который ходил в передовых, был отмечен многими орденами и наградами, четверть экипажей, а значит, самолетов, погибла не в тылу врага, а на своей территории. В результате непростительных ошибок, расхлябанности, неумения владеть техникой.

Могут сказать – Сталин виноват. А кто виноват в том, что к полудню 22 июня 1941 года на западном направлении из имевшихся у нас 1500 самолетов осталось менее пятисот? Большинство из них было уничтожено на земле, не успев подняться в небо. Опять Сталин? А мы-то где были? На многих аэродромах самолеты были расставлены в ряд, как на параде. Кое-где с машин поснимали пулеметы и разложили на земле для инспекции. И это возле границы! В момент, когда уже горел пожар мировой войны, когда политруки разъясняли: Гитлер поклялся сокрушить первое в истории рабоче-крестьянское государство, то есть нас с вами! Опять Сталин виноват? Проглядел начало войны? Верно, проглядел. Но мы-то чем занимались?

Да, что там в начале войны! В 43-м у нас в полку произошла очередная трагедия. Я был ее свидетелем и потенциальной жертвой. Март месяц. Все ликуют. Мы разгромили немцев под Сталинградом. Какая славная победа! Мы наконец научились воевать. Тыл посылает нам все больше самолетов. На наш полевой аэродром сели две эскадрильи новеньких «МиГов». Их перегоняют на помощь блокированному Ленинграду. Солнечный денек. Вдруг над аэродромом на большой высоте появляется фашистский разведчик, засекает истребителей и скрывается. Мы, разведчики, знаем – не к добру прилетал. Значит, жди ночной бомбежки, а истребители выстроились в ряд, опять, как на параде. Как в июне 41-го! Ночью налетают фашистские бомбардировщики и снова преподают нам урок, жестоко наказывают за беспечность. Десятки самолетов были уничтожены на земле.

Разве Сталин не внушал советским людям, что необходимо покончить с расхлябанностью и разгильдяйством? В мирное время еще можно что-то поправить, а на войне несобранность и небрежность оборачивались бессмысленными потерями и жертвами.

Дальновидный вождь

Утверждают, что Сталин во время отсидки в тбилисской тюрьме всегда появлялся на прогулке с книжкой в руках. Надзиратель тюрьмы был страшный человек. Он регулярно занимался профилактикой страха у заключенных. Во время прогулки бил наотмашь по лицу каждого зэка. Приближаясь к надзирателю, урки заранее нагибали голову и прикрывали лицо ладонями. Сталин, напротив, подходил к тюремщику с гордо поднятой головой. Следовал сильный удар в скулу. Так продолжалось весьма долго, пока надзиратель не зауважал грузина и перестал его бить. Сидельцы с почтением относились к заключенному с книжкой. Радек писал, что Сталин в ссылках трижды конспектировал «Капитал» Маркса.

Во главе первого государства рабочих и крестьян не мог не стоять диктатор. Ведь такое государство в ленинском понимании есть диктатура пролетариата. С появлением в 30-х годах авторитарных режимов слово «диктатура» приобрело зловещий, резко негативный смысл. Сталин предложил не употреблять термин «диктатура пролетариата» применительно к СССР. Появилось новое и хорошо звучавшее определение – «советская власть». Хрущев, хотя и клялся, что не может быть идеологического сосуществования с капитализмом, вычеркнул из коммунистического обихода «классовую борьбу» и «диктатуру пролетариата». При Брежневе признали возможность победы социализма парламентским путем. Появился даже пример – победа на президентских выборах социалиста Сальвадора Альенде в Чили. Горбачевщина пошла дальше всех, капитулировав перед «общечеловеческими ценностями».

Сталин был просвещенным руководителем. И вся история борьбы большевиков с меньшевиками, с ликвидаторами и отзовистами, эсерами и кадетами, ренегатами и социал-предателями крутилась вокруг центрального вопроса – признать или не признать Марксово учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Придя к власти, большевики приступили к воплощению философского спора в реальную жизнь. А что это значит, как не уничтожение классов-паразитов: буржуев, помещиков, банкиров, кулаков? Сначала речь шла о лишении их материальной и политической силы, но в гражданскую войну большевики применяли весьма жесткие меры. Их противники поступали таким же образом. Ленин учил, что «диктатура пролетариата есть неограниченное законом и опирающееся на насилие господство пролетариата над буржуазией». Сталин постарался быть его верным учеником.

Много сомнений и раздумий вызывал у меня выдвинутый Сталиным тезис об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. При Горбачеве, как никогда со времен гражданской войны, высоко поднялась волна антикоммунизма и антисоветизма. По стране прокатывался вал митингов и демонстраций, забастовок и кампаний неповиновения под лозунгами ликвидации коммунистического правления. Демпресса и неформалы науськивали народ судить коммунистов. Травля достигла апогея в Калуге, где антикоммунистический маньяк ворвался в редакцию местной коммунистической газеты и убил из обреза редактора-коммуниста Ивана Фомина. Свою расправу преступник пытался оправдать перед судьями необходимостью уничтожить всех большевиков – «банду убийц». В Кузбассе демократы провоцировали всероссийскую политическую стачку и привлекли на свою сторону шахтеров. В Прибалтике антикоммунистическое правительство объявило о реставрации старых буржуазных порядков и с почетом принимало бывших домовладельцев и фабрикантов, обещая возместить ущерб, нанесенный их имуществу за годы советской власти.

Да, спустя 70 с лишним лет советской власти мы не построили бесклассового общества, о котором страстно мечтал Маркс. Паразитирующий класс новоявленных буржуа проявил себя в мафиозных делах, организованной преступности, накопив миллиарды рублей на ухищрениях «теневой экономики». Объявленный Горбачевым гуманный и демократический социализм оказался слишком гуманным к «теневикам» и спекулянтам-кооператорам. Экономическая и политическая мафия схватила за горло «гуманистов». В Прибалтике она чуть ли не с фашистскими лозунгами добралась до власти. Вопрос встал – кто кого? Либо власть толстого кошелька с рублевыми и долларовыми купюрами. Либо власть народа, рабочих и крестьян. Либо реставрация капитализма – продажа в частные руки земли, квартир, фабрик, газет, ресторанов. Либо социалистический выбор. На Пленуме ЦК КПСС было рекомендовано партийным комитетам, профсоюзам «строго проследить, чтобы приватизация проводилась в интересах трудящихся», а также «не допускать насильственной деколлективизации в деревне».

Вспомним, после уничтожения классов буржуев и помещиков Ленин считал кулачество последним эксплуататорским классом в России. Он был весьма резок в своей оценке. «Кулаки, – писал он, – самые зверские, самые дикие эксплуататоры». Он называл их «кровопийцами», «пауками», «вампирами». В то же время Ленин строго предупреждал различать среди крестьян «середняков», которых считал союзниками рабочего класса. Он категорически выступал против мелкотоварного производства, за «общий, артельный, товарищеский труд» в деревне.

О необходимости и последствиях коллективизации я размышлял еще в юности, видя пустеющую с каждым годом родную деревню Чувашиху. В нашем доме окна давно светились лишь в половине, где жил дед Матвей вместе с тетей Машей. Уехали искать счастья в Москву мой отец с младшим сыном Павлом, ставшим комсомольским вожаком и рано умерший от туберкулеза. В Москве на Плющихе обосновалась целая колония Силантьевых.

В Чувашихе создали колхоз, загрохотал в поле трактор. Купили молотилку и косилку на конной тяге. Колхоз преуспевающим не был и не мог им быть: мало земли, да и та – суглинок. Выращивали картофель, рожь, турнепс. В пойме Колокши косили траву. Лишь отдельные участки поддавались сенокосилке, остальные были в кочках. На лето в пору сенокоса из Москвы приезжали родственники помогать отцам и матерям. Тетя Маша и другие пожилые женщины хлопотали по дому, обрабатывали приусадебные участки. Как колхозницы, они работали немного и получали символическое количество трудодней. Многие держали корову, овец, поросенка, кур и уток. Постарев, дед Матвей заведовал колхозной пасекой.

Коллективизация последовала за новой экономической политикой, которая кончилась трагически – голодом и введением карточной системы. НЭП привел к резкому противоречию между городом и деревней. Нэпманы и государство не смогли обеспечить крестьян промышленными товарами и аграрной техникой, а крестьянин лишился выгоды продавать зерно, ибо на вырученные деньги нельзя было купить необходимые товары. Сначала крестьянин придерживал зерно, затем сократил посевы. Нечто подобное повторилось в… ходе перестройки и в первые месяцы ельцинской либерализации цен. Вырученные от продажи сельхозпродуктов рубли оказались бумажками, так как бешено взлетели цены на сельхозмашины, удобрения и корма. Сталин решил проблему разошедшихся в стороны ножниц (интересов города и деревни) путем коллективизации. Государство взяло на себя обязанности снабжения деревни промышленными товарами по доступным ценам. Однако товаров не хватало, производство машин только налаживалось. Причем начинать выпуск тракторов надо было с сооружения доменных печей и электростанций. Все эти проблемы могла решить индустриализация страны.

Партия и лично Сталин не скрывали, что основным источником накопления средств для строительства тракторных заводов, гигантов металлургии, оборонных предприятий являются продукция деревни и внутренние займы населения. Подчеркивалось, что страна, находящаяся во враждебном окружении, не может рассчитывать на иностранные кредиты. В партийных рядах прямо говорилось о взимании «дани» с деревни. В апреле 1929 года Сталин резко полемизировал с Бухариным по поводу сверхналога на крестьян. Суть не в названии, говорил он, а в том, что «сверхналог нужен для того, чтобы двинуть вперед развитие индустрии, налог посилен для крестьянина, он уменьшается и не является средством эксплуатации; индустриализация в конечном счете преследует цель поднять благосостояние крестьянства, как и всех трудящихся».