Полная версия

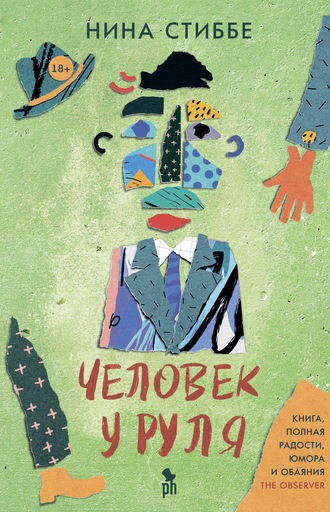

Человек у руля

Мы как раз стояли на прочной библиотечной стремянке, прилагавшейся к книжному шкафу, когда в дверь снова позвонили, на сей раз это была миссис Лонглейди, сельская жительница. Бежевые волосы миссис Лонглейди были завиты в плотные кудряшки, и между ними просвечивала кожа. Она четко не пояснила, кто она такая и зачем пришла, только упомянула, что, по сути, заправляет всеми делами в этой деревне и хотела сказать нам «Добро пожаловать во Флэтстоун».

Мама вышла в прихожую. Ей очень шла косынка, которую она завязала сзади. Выглядела мама так, будто вовсю распаковывала вещи, хотя на самом деле писала пьесу. Миссис Лонглейди сказала «Добро пожаловать во Флэтстоун», и они пожали друг другу руки. Миссис Лонглейди с любопытством всматривалась в суету вокруг книжного шкафа.

– Ах, книги, – сказала она. – Господи боже мой, неужели вы их все прочитали, миссис Вогел?

Маме очень не нравились люди, которые говорили «господи боже мой», она полагала, что одного «господи» или одного «боже мой» достаточно, и задавали бессмысленные вопросы, так что она ответила:

– Некоторые.

Миссис Лонглейди сообщила, что живет с другой стороны от булочной, и посоветовала обращаться к ней, если нам понадобятся услуги бухгалтера, потому что ее муж ведет счета всей деревни, а также большой знаток плодовых деревьев, леса и пчел. По этим вопросам она тоже рекомендовала обращаться к нему. А еще она пригласила нас зайти на «непродолжительный чай под наблюдением взрослых» к ее дочерям-близняшкам в неопределенное ближайшее время.

Наш новый дом был очень милый. Три крошечных домика, перестроенных в очаровательный коттедж, как было написано в описании дома, с интересной винтовой лестницей из дерева редких пород, фотографии которой были напечатаны в журнале. Не то чтобы интересная лестница представляла для нас какой-то интерес, зато нам по-настоящему понравилась конюшня, где двери состояли из двух половинок, совсем как на нашей игрушечной ферме, а внутри были замечательные угловые кормушки. Нам понравилось, что прямо посреди выгула растут высоченные груши. Нам понравилась булочная «Рингроуз» за нашей оградой, оттуда так вкусно пахло хлебом.

Больше всего мне понравился вид на поля, простиравшиеся на целые мили сразу за выгулом. И площадка из фанеры, которую кто-то из предыдущих жильцов соорудил на одной из груш. Отсюда меж лоскутных одеял полей можно было разглядеть холмы, где жили феодалы, и серую приземистую саксонскую церковь (впоследствии каждый из нас посетит ее вместе со школьной экскурсией минимум три раза), и древние деревья, ряды которых показывали, где находились старые дороги.

Птицы щебетали в изгородях и на деревьях от рассвета до заката, за домом мычали коровы, иногда они выстраивались в очередь на водопой у грязной канавы, и мы заглядывали в их добрые глаза.

С точки зрения приключений новый дом был куда лучше старого, где только взрослым было чем поживиться (например, они восхищались виноградом в старой стеклянной теплице), а детям предлагались всего лишь паршивая песочница да глубокий темный подвал.

Хотя новый дом оказался милым, а от видов на поля захватывало дух, мы вскоре заметили, что в деревне нас не любят. Заметить было нетрудно. На нас смотрели, но никто нам не улыбался, никто не гладил Дебби, нашу добрейшую лабрадоршу. А мы отводили глаза, и, наверное, казалось, будто нам есть что скрывать, но, с другой стороны, если бы мы пялились, нас точно сочли бы чокнутыми. Я не сомневалась, что со временем жители деревни проникнутся к нам теплыми чувствами, но сестра сказала, что они не станут этого делать, не станут любить нас или гладить Дебби, пока, как она выразилась, в доме не появится человек у руля, то есть пока мама снова не выйдет замуж.

И в самом деле, шли месяцы, но вожатая скаутов, которая выглядела разумной женщиной, так и не позвонила, чтобы сообщить, что мы зачислены в младший и старший отряды, хотя мама беседовала с ней на этот счет. И, если не считать гипотетического чаепития у миссис Лонглейди, нас никогда никуда не приглашали.

Нас не позвали поучаствовать в параде по случаю Дня Флэтстоуна, и мы так и не увидели баражков, не говоря о том, чтобы их попробовать. Никто не хотел с нами играть – матери не хотели, чтобы их дети с нами играли. Постепенно я поняла – по совокупности обрывочных данных – что проблема заключалась, как и предупреждала сестра, в том, что мама была разведенкой. А потому ей – а значит, и нам – нельзя доверять. Даже миссис Лонглейди, заглянувшая к нам на второй день после приезда, интересовавшаяся мамиными книгами и сообщившая, что ее муж – бухгалтер, подозрительно поглядывала на нас из окна своего «хиллмана». А Миранда, одна из ее близняшек, заявила, что в одном из трех домиков, из которых устроили наш коттедж, раньше жила старушка, которую силком выселили, и теперь она обитает в жалкой лачуге, где на лестнице растут грибы. Сестра сказала, что она говорит чушь, потому что откуда в лачуге лестница.

И, подкрепляя общую убежденность в том, что у нас в семье нет мужчины и потому доверять нам нельзя, папа вскоре совсем забыл о нас и о своем любовном романе с заводским Филом и женился на красивой женщине из Лондона с идеально симметричным лицом и пушистыми волосами, а нас на свадьбу не пригласили и даже не сообщили о ней. Их фотографию опубликовали в «Геральд», и у сестры, увидевшей ее, разболелся живот. И папа с красивой женщиной сразу же принялись рожать детей. С одной стороны, нам было интересно, но, с другой, нас будто замазывали краской погуще. Сестра говорила, что мы должны порадоваться за папу, к тому же в будущем у нас будет целый набор новых родственников, которых можно будет навестить на Рождество и Пасху. Так оно, конечно, и было.

А потом случилось самое худшее – миссис Лант прислала открытку, в которой сообщила, что больше не сможет на нас работать, обвинив в этом цены на бензин. Но она пожелала нам счастья в новом доме. Мама приняла новость стоически, но мы поняли, что удар был ужасный, потому что, прочитав открытку, она испустила едва слышный крик, полный грустного удивления, и мы дружно посмотрели на нее. Мама попыталась замаскировать огорчение, сказав:

– Ха! До этой Лант наконец-то дошло.

Я расстроилась, потому что очень хотела заварить миссис Лант чашечку чаю. После переезда я научилась заваривать чай и все время представляла, как подаю ей ее любимую чашку, простую белую чашку с желтым ободком, до краев наполненную чаем, и говорю: «Чаю, миссис Лант?» – а она отвечает: «Кто бы мог подумать!»

И наконец, спустя время и в соответствии с прогнозом, мамины родственники и в самом деле преспокойно позволили ей скатиться в одиночество и заброшенность. Справедливости ради, они не были плохими людьми – напротив, вполне милыми, – просто они не хотели, чтобы на семейных встречах и коктейльных вечеринках она смущала их своим безмужьем. Кроме того, среди них распространился слух, будто она заделалась пьяницей – горем в семье. Мама именно так и поступила (заделалась пьяницей – горем в семье), но, что гораздо хуже, она завела привычку ковырять мыло ногтями, а также как заведенная писала пьесы.

И несчастная мама была, считай, одна-одинешенька, в возрасте тридцати одного года, с тремя детьми и лабрадором, в окружении враждебно настроенных сельских жителей. Неудивительно, принимая во внимание все это, что она стала пьяницей, горем в семье и автором пьес.

АДЕЛЬ. Я смотрю, ты снова женился.

РОДЕРИК. Да, на более развитой женщине, чей смех как колокольчик.

АДЕЛЬ. Но она полнее меня?

РОДЕРИК. Ну, за мальчика ее не примешь, она не такая палка, как ты.

АДЕЛЬ. Но тебе же нравятся мальчики и их палки.

РОДЕРИК. Больше нет, теперь я предпочитаю женщин с развитыми формами.

Прошло немного времени, и мне пришлось признать, что сестра была на 100 % права в своих прогнозах. Я посчитала, что так будет по-честному. Но сестра не удовлетворилась моим признанием и поведала, что мамины несчастье, безмужье и склонность к драматургии могут привести к плачевным последствиям для нас, если мы не пресечем их на корню, что может оказаться непростой задачей, потому что из-за моего неверия в серьезность ситуации проблемы уже давно пустили побеги. Сестра объяснила, что дети хронически несчастных женщин – в особенности хронически несчастных безмужних женщин – часто оказываются на попечении государства, а если уж дети окажутся на попечении государства, то люди, которые должны заботиться об этих детях по решению суда, беспрестанно щиплют их, кормят одними макаронами с поджаренным хлебом, а иногда даже хлеба не дают, а только посыпают макароны ломаными крекерами. Слова сестры произвели на меня сильное впечатление. Я живо представила себе и это неприятное сочетание, и свое разочарование, ведь мало что есть вкуснее поджаренного хлеба. Но сестра на этом не остановилась. Она добавила, что нас не только будут постоянно щипать, но и никогда не позволят завести пони, или собаку, или даже морскую свинку.

Я ответила, что, вероятно, смогу обойтись без пони и пережить щипки – какая-то маленькая часть меня даже порадовалась мысли о войне с щиплющейся воспитательницей, а пони я втайне и не хотела, – но сестра рассказала, что слышала подлинные истории о жизни в ужасном детском доме, который был через две деревни от нас, и дети, оказавшиеся на попечении государства, там навеки погружаются в печаль, сколь бы солнечным ни было их расположение духа до этого.

Поэтому мы согласились, что главная цель нашей жизни – найти для мамы нового мужа. Не только ради ее личного счастья, но и чтобы не оказаться на попечении государства и не попасть в детский дом. На вещи мы смотрели реально и не рассчитывали, что мама примется каждую неделю шастать на свидание с новым мужчиной, мы ведь прочитали немало журналов и знали, что свидания – дело непростое. Между свиданиями нам придется изыскивать для нее крохи веселья из других источников, чтобы она отвлеклась от пьесы (пьес) и хотя бы на минутку порадовалась жизни, а там, глядишь, это и в привычку войдет.

Мы решили разослать письма всем подходящим мужчинам в округе и пригласить их выпить с мамой. Втайне мы надеялись, что это повлечет за собой половой акт, а потом и брак. Впрочем, пригласили мы не всех одновременно.

Сестра попросила меня назвать три основных качества, которые я жду от мужа. Это было сложно, потому что я очень мало знала о мужчинах, ну разве только что им нравится огонь в камине и омлет, а еще им нужно постоянно что-то жевать.

Для начала я сказала, что поискала бы человека, любящего смотреть телевизор. И уже хотела добавить «кого-то приземленного», но поняла, что сестра меня не слушает. Как и все люди, которые спрашивают, какие три вещи вы больше всего любите или цените, она просто хотела поведать мне о своих предпочтениях.

Замечая за другими такое поведение, я всегда думаю, что вместо вопросов лучше просто заявить: «А сейчас я расскажу тебе о трех главных качествах, которые ищу». И тогда не пришлось бы попусту тратить время, придумывая три главных для вас качества только для того, чтобы человек смог с полным правом поведать о своих предпочтениях. Хуже всех по этой части, конечно, Крошка Джек, который спрашивает обычно, какие три римских императора самые классные и какие три пирога самые вкусные.

Сестра уже вовсю разглагольствовала о трех главных достоинствах мужчины. По ее мнению, нам требовался мужчина, который открывал бы дверь, когда в нее звонят, выглядел бы солидно, любил животных и мог самолично излечить заболевшее. А четвертое – неплохо, если бы он был землевладельцем.

Тут к нашей беседе подключился Крошка Джек и объявил, что лично ему нравятся мужчины с глубокими карманами. И вовсе не в переносном, а в буквальном смысле. Сам он только что дорос до полноценных брюк с карманами и был очарован распахнувшимися перед ним возможностями. А еще он хотел бы человека, интересующегося совами и древними римлянами.

Составив список вопросов с вариантами ответов «да/нет/не знаю», мы разработали процедуру согласования кандидатов. В основном вопросы касались их отношения к животным и телевидению, а также их подверженности определенным заболеваниям, в частности катару, который мама терпеть не могла, даже само слово. Впрочем, она не любила также все формы сопливости. Кроме того, нас интересовало, насколько хорошо кандидат плавает, ведь хороший пловец наверняка предпочитает отдыхать на море. Про карманы мы тоже не забыли.

Спровадив Крошку Джека, мы без промедления составили Список мужчин. Когда я выразила сомнения по поводу одного-двух кандидатов, предложенных сестрой, та сказала:

– Давай на этом этапе не будем никого исключать.

– Но мистер Лонглейди женат, – сказала я, – на миссис Лонглейди.

Уточнение, что мистер Лонглейди женат на миссис Лонглейди, было важным, поскольку быть женатым на миссис Лонглейди – это намного серьезнее, чем быть женатым на ком-то еще.

– Они все женаты, – ответила она, – кроме мистера Ломакса, и он бы наверняка тоже был женатым, если бы не его недоразвитость, из-за которой на нем жениться никто и не захотел, вероятно.

Мы немного помолчали. Я подумала, что называть мистера Ломакса недоразвитым немного несправедливо, а сестра продолжила свою мысль:

– Нам не требуются неженатые кандидаты, вдруг у них нет необходимого.

– Необходимого? – спросила я.

– Опыта и тому подобного. Если они не прошли через ад и медные трубы семейной жизни, то могут сплоховать, когда столкнутся с шоком.

– Но как же их жены? – спросила я.

– Ты же слышала выражение «В любви и на войне все средства хороши», правда?

Выражение я слышала и, хотя тут было над чем подумать, вынуждена была согласиться с ним, и Список мужчин был утвержден в следующем составе:

Мистер Ломакс – кандидат от Либеральной партии

Мистер Додд – учитель – по возм. избегать

Угольщик – слишком далеко?

Мистер Лонглейди – бухгалтер и пчеловод

Доктор Кауфман – доктор

Мистер Олифант – шикарный фермер

Наш отец

3

Нам повезло, и всего через пару дней после того, как мы составили Список мужчин и дали друг другу торжественное обещание, мама записалась на прием к деревенскому доктору Кауфману из нашего Списка. Мы с сестрой подумали, что вполне можно начать с него, и затрепетали при мысли об этом. Мы знали, что все мечтают выйти замуж за доктора.

План был такой: после того как мама сходит на прием к доктору Кауфману, сестра напишет ему короткое письмо на бумаге персикового цвета (розовые персики в правом верхнем углу выглядят очень чувственно) и пригласит его выпить вечером.

На прием к доктору мама прихватила меня, чтобы он посмотрел мое похрустывающее плечо, это оказалось кстати, потому что я с первого же взгляда определила, что доктору Кауфману даже в голову не придет заняться с мамой половым актом – он явно не из тех, кто использует брошенных и беззащитных, даже если они потрясающие красавицы. Я поняла это по его манере разговаривать и по тому, как он на нас смотрел – серьезно, сочувственно и обеспокоенно, – прежде на меня никто никогда так не смотрел, да и впоследствии нечасто.

Более того, я пришла к убеждению, что авансы доктору Кауфману будут контрпродуктивны – он может счесть маму неадекватной, и это только увеличит вероятность оказаться на попечении государства. Обеспокоенность доктора Кауфмана имела ту же практическую направленность, что и тревоги моей сестры, ибо он, стоя напротив нас, с чувством произнес:

– Миссис Вогел, вы капитан корабля, от вас зависят люди. И об этих людях вы должны заботиться, и другие должны видеть, что вы о них заботитесь. – Он ободряюще кивнул и продолжил: – Вы должны следить за детьми и вовремя вносить коммунальные платежи. Выполнять эти важные обязанности нужно неукоснительно, и вы должны постараться…

Тут мама прервала его:

– Да, хорошо, я попытаюсь…

Но мистер Кауфман еще не покончил со списком неукоснительных обязанностей и неумолимо продолжил перечисление:

– Вы должны подготовить детей к школе, вы должны закрывать двери и ворота – вы же должны помнить, что это деревня, миссис Вогел, а не город. Вы сами тоже должны хорошо питаться, это совершенно необходимо, у вас вес явно ниже нормы.

С таким же успехом он мог сказать: «А иначе ваших детей отдадут на попечение государства, миссис Вогел».

Во всяком случае, именно так я поняла его речь.

Так что неукоснительные обязанности подлежали неукоснительному выполнению. Выслушав доктора, я с той минуты на 100 % посвятила себя заботам о мамином счастье. Да, я уже дала сестре торжественное обещание, но полного понимания, сколь это важно, у меня до речи доктора Кауфмана не было. Таково свойство докторов. Им все верят. И, наверное, поэтому все хотят за них замуж.

Вернувшись домой, я передала речь доктора сестре, и мы возблагодарили Бога за мое хрусткое плечо и вычеркнули доктора Кауфмана из Списка. Однако мы не стали откладывать в долгий ящик поиски мужчины, следовало ковать железо, пока горячо, и начать с мистера Ломакса, кандидата от Либеральной партии и мастера на все руки. Если по справедливости, он шел первым в Списке, и мы делали на него главную ставку.

Сестра без промедления ему написала. Мамина манера строить фразы давалась сестре хуже, чем мне, от чего я пришла в раздражение и в конце концов была вынуждена вмешаться, чтобы письмо получилось как нужно. Но писчую бумагу и конверт дала сестра, идея тоже принадлежала ей, так что, думаю, это был совместный труд.

Дорогой мистер Ломакс!

Какая же я глупая! Я только сейчас поняла, что даже не поблагодарила вас как следует за все те мелкие работы, которые вы так любезно выполнили, когда мы переехали. Совершенно необходимо поблагодарить вас как подобает, я так чувствую. Пожалуйста, заходите и выпейте со мной горячей воды, или виски, или чего пожелаете. Может быть, обсудим еще кое-какую работу. Позвоните, и договоримся о дате.

Всегда ваша,

Элизабет ВогелМы передали письмо мистеру Ломаксу лично в руки, а маме сказали, что он звонил, интересовался, как дела, – касательно дома.

Мама раздраженно переспросила:

– Касательно дома?

И умная и находчивая сестра ответила:

– Господи, мама, просто ты ему нравишься, он хочет тебя увидеть.

Мама пожала плечами и сказала:

– Боже.

Но вроде обрадовалась.

Прошла еще пара дней, от мистера Ломакса не было никаких вестей, и мы подумали, что, наверное, этим все и кончится, так что сестра спросила у мамы, не желает ли она позвонить мистеру Ломаксу.

– С чего бы мне звонить херову мистеру Ломаксу? – удивилась мама.

И сестра ответила:

– С того, что он хочет с тобой встретиться.

И тут, какую-то минуту спустя, к нашему удивлению, зазвонил телефон и мама сказала в трубку: «Да, думаю, пятница подойдет». Хотя и довольно сухим тоном.

В шесть часов в пятницу мистер Ломакс запарковал свой фургон под странным углом на газоне и вылез из него в рабочем комбинезоне и коротких светло-коричневых сапогах. Он сказал, что запарковался вот так на газоне, чтобы не блокировать выезды. Думаю, что в тот момент я и осознала, что он вряд ли окажется героем маминого романа. Плевать ей было на заблокированные выходы, она предпочитала, чтобы люди думали о другом.

Мама спросила мистера Ломакса, чего бы он хотел выпить, и он попросил кружку горячей воды, и мама, которая уже налила себе стакан виски, спросила:

– Горячей воды, серьезно? Кто ж такое пьет?

Она скорчила гримасу и открыла кран с горячей водой. Мистер Ломакс попросил кипяченой воды из чайника, и мама посмотрела на него с раздражением.

Они сидели за кухонным столом, и мистер Ломакс много говорил о разнице в качестве воды из цистерны, центральной системы водоснабжения и подогреваемого бака или бойлера. Он говорил о доме и его состоянии. Его беспокоила возможность появления крыс и тараканов, ведь мы разводим цыплят, а за оградой располагается булочная. По его мнению, появления крыс и тараканов «практически невозможно» избежать. Его также беспокоило расположение бойлера, недостаток места для вентиляции, а еще перила, которые совсем расшатались.

Мама предложила ему еще что-нибудь выпить. Он выпил еще горячей воды, и мама довольно грубо спросила его, почему он пьет горячую воду. Мистер Ломакс объяснил, что он только залечил анальную трещину и надо пить побольше воды, чтобы избежать рецидива. Тут мама, видимо, поняла, что ей нечего терять, и мы разыграли для него фрагмент из ее пьесы. Мы часто разыгрывали фрагменты из ее пьесы (пьес), но обычно без публики, и нынешнее представление здорово пощекотало нам нервы.

Мы представили сцену, в которой разводящаяся пара ссорится, решая, у кого останется молодой лабрадор.

РОДЕРИК (его играла мама). Я забираю Дебби.

АДЕЛЬ (я). Нет, не забираешь. Дебби предана мне.

РОДЕРИК. У тебя остаются дети.

АДЕЛЬ. Я хочу Дебби (держит Дебби на руках), а ты получаешь тостер.

РОДЕРИК. Ты делаешь Дебби больно. (Тянет Адель за руку.)

Пара борется.

АДЕЛЬ. Мне больно!

РОДЕРИК. Отдай его мне.

АДЕЛЬ. Нет.

Родерик сдается и уходит со сцены. Адель гладит Дебби.

Мы боролись за Дебби очень энергично и немного устали, потому после представления сделали короткий перерыв, чтобы мама могла выкурить сигарету. Во время перерыва я заговорила о замеченной мною ошибке в тексте – Родерик говорит о Дебби как о существе мужского пола, в то время как Дебби на самом деле сука, и, выходит, эту строку следовало бы читать как «отдай ее мне», но мама заявила, что это намеренная ошибка, показывающая, что Родерик едва знает лабрадора, что он никчемный ублюдок. Мама затушила сигарету. Она выкурила ее только наполовину, фильтр переломился, а из белой части продолжал валить дым. Я знала, что она готова продолжать, и объявила следующую сцену, «Мой муж ушел», но, прежде чем мы смогли начать представление, мистер Ломакс сказал, что уйти нужно ему.

Воюя со своим анораком, он сказал, что знает одного человека, экс-сантехника, оставшегося без работы, потому что он потерял сертификат, выданный Палатой газового оборудования, и этот человек наверняка будет лучше соответствовать маминым задумкам, а потому он опустит его карточку в почтовый ящик. И мистер Ломакс торопливо убежал к своему фургону, припаркованному на газоне.

– Странный малый, – сказала мама, и я не могла с ней не согласиться.

– Недоразвитый, – сказала сестра, которой нравилось произносить это слово.

– Краб, – сказал Джек, он в первый же день определил это, а мнение свое он менял редко.

Сейчас самое время объясниться по поводу пьесы. К моменту расставания с папой лишь одно предприятие мамы увенчалось успехом. Одно-единственное, и произошло это, когда она, шестнадцати лет от роду, написала пьесу под названием «Планета». Она сама ее придумала, сама написала и отдала на конкурс. Потом она заняла первое место, и пьесу поставили в театре одного из университетов, и студенты театрального факультета представляли ее в течение целой недели (такой был приз).

Маме не так уж понравилось писать пьесу, и, несмотря на зазывное название, пьеса была мрачная и рассказывала о жизни обычных людей (по ее словам), но так совпало, что в то время мрачные пьесы о жизни обычных людей были в моде, и судей поразили мамины зрелость и проницательность. И пусть ее пьеса была мрачной, а писать маме не понравилось, но зато понравилось внимание публики, понравилось, что ее называют гением драматургии, говорят, что пьеса прекрасно выстроена, а диалоги просто блестящие и т. д.

Потом потекли годы, мамина жизнь являла серую беспросветную полосу – она только смотрела на огонь, рожала и пила виски, ну иногда еще пыталась вернуться в те мгновения, когда ее оценили и признали. И после папиного ухода мама принялась писать пьесы без передыху. На самом деле это была одна длинная, без конца и без края, пьеса о ее жизни, и мама постоянно ее правила, меняла и улучшала. Это была Пьеса. Иногда маме случалось написать и что-то более классическое, а то и стихотворение, но в результате все опять сводилось к той же истории. Ее истории.

Иногда работа над пьесой разгоняла тоску и мама принималась носиться с идеей постановки, и в такие дни мы ненавидели пьесу, потому что мама умоляла разыграть ее, хотя мы предпочитали смотреть «Дика Эмери». В другие дни у мамы не хватало энергии прогнать тоску с помощью пьесы (обычно потому, что она слишком рано начала и быстренько напилась), и тогда мы скучали по пьесе.[2]

Мама была главной героиней, и ее всегда играла я, потому что я и в самом деле могла сыграть ее, у меня и голос такой же, и манеры. Мама всегда играла папу или главного героя, потому что она была выше нас, и это оказалось важным. Мы с ней часто дрались, или боролись, или кричали друг на друга (по ходу представления).

Сестра, наделенная артистическими способностями в меньшей степени, чем мы с мамой, играла прочих персонажей – учителей, соседей и так далее. Моему младшему брату Джеку изредка перепадали крошечные, хотя и важные роли, например фельдшера скорой помощи или судьи, а как-то раз – аптекаря.